2

翌日の午後、千紗はまた天神様の境内にいた。

落ちている木の枝を拾っていつものように図形を描く。

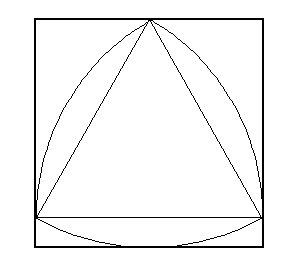

正三角形の各辺に円弧を付け足して正方形に内接するおにぎり型にする。

と、そこへ見覚えのある若侍が現れた。

身の丈は六尺もあろうかという姿だが、色白で撫で肩なせいか、ひょろりと頼りなく見える。

「千紗殿」

名前を呼ばれるとは思っていなかったせいで口が半開きになってしまう。

「おどろかせてすまぬ。もう具合は良いのかな」

千紗はこくりと頷いた。

洪庵先生の奥方様に処置の仕方を聞いて、ちゃんとしてある。

「私は小田崎新久郎だ」

――新久郎様。

心の中で呼んでみるのも照れくさい。

「昨日は……、その、なんだ……、勘違いをしておって、すまなかった」と、新久郎が深く腰を折って頭を下げた。「あらためてよろしくな」

千紗の方はいつものことで慣れていたからとくにわだかまりもなかった。

髪に櫛や簪なども挿さず、体つきも男子と変わらない。

あらためて娘扱いされるとかえって気恥ずかしくて耳が熱くなる。

千紗は手を後ろに回して視線を流した。

新久郎は地面に描いた図形を眺めている。

「ほう、今日は重箱に詰まったおにぎりを描いていたのか。大きくてうまそうだな」

本当は正方形に内接したまま回転する図形なのだが、説明するのが難しくて黙っていることにした。

「藩校の帰りに菓子屋の前を通ったのでな、昨日の詫びと、算術のお礼にまんじゅうを買ってきた。おにぎりではなくてすまぬな」

差し出された包みを受け取ろうとして、手に木の枝を握ったままだったことに気づく。

そんな千紗に新久郎が微笑みかける。

「どうした。遠慮などいらん。樋ノ口屋のまんじゅうはうまいんだ。ほら、一緒に食おう」

包みを開くと、ふっくらつやつやとしたまんじゅうが二個ならんでいる。

樋ノ口屋と言えばお城御用の老舗だ。

普通のお菓子ですら庶民には贅沢品なのに、そんな高級品、見たことすらない。

ためらっていると、手を新久郎につかまれた。

木の枝がこぼれ落ちる。

「おう、なんだまた筆を握っておったのか。そなたはよほど図形が好きと見えるな。だが、まんじゅうもまた丸であろう。しかも食えるぞ」

木の枝を馬鹿にせず『筆』と言う新久郎の心根が千紗の気持ちを解きほぐす。

手のひらにのせられたまんじゅうは小さいのにずしりと重い。

二人はならんでお堂の階段に腰掛けた。

「いただきます」

パクリと一口、あんこの甘さに思わず頬もほぐれる。