「おはよー」

「春瀬さんおはよう」

「春瀬さん、おはようございます!」

次の日、学校に行ったら何故かものすごく話し掛けられた。

「おっはよー、玉藻ちゃん! 今日も可愛いねー!」

教室に入ると、那古ちゃんが抱きついてきた。

「おはよう、春瀬。今日も可愛いね」

目が合うと、煌雅までやってきて髪を一筋すくうと、軽くキスをした。

クラスの女子が絶叫した。

耳が痛い。

「あ、ぁの……朝霧、くん?」

「ごめん、嫌だった?」

びっくりして名前を呼ぶと、シュン、と肩を落とした。

「ぁ、いや、そういうことじゃなくて………。ここ、教室なんですけどぉ」

チラッと煌雅を見上げると、ほんのりと頬を朱に染めていた。

「あ゙ー。可愛い。可愛いね、可愛すぎる。好き」

煌雅は甘い言葉を取り繕うともしない。

「ねぇ、それ、2人だけだったらいいってこと? 俺にはそう聞こえたんだけど」

「う、ぁ………。にゃ、あ……」

「猫? 可愛いね。それは肯定ってことでいいの?」

煌雅への気持ちは消さなきゃいけないのに、全然消えてくれない。

こういうところは、前の煌雅と全然違う。

もう少しぶっきらぼうで、ちょっと嫉妬深くて、すぐに抱きついてきて、いつも余裕じゃないのは私だけで。

そう考えると、背筋が凍りついたみたいに感じた。

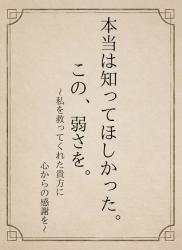

改めて“孤独”を感じる。

みんなはみんななのに、私だけ違うから。

私が知ってるみんなを、知らないみんながいる。

「? 春瀬、大丈夫?」

不意に煌雅が顔を覗き込んできた。

あまりの近さについ後ずさる。

「ごめん。嫌だったな」

私の頭をポンポンと軽く撫でると、煌雅は離れていく。

「こー、がっ。嫌じゃ、ないよ………っ」

反射的にそ煌雅の制服を掴む。

「ねえ、そういうのやめない? 可愛すぎる」

煌雅は呆れたように微笑むと、私を抱きしめた。

これは、私の好きな煌雅だけど、私の好きな煌雅じゃない。

それでも、彼は私のそばにいてくれる。

煌雅の甘い囁きは私の孤独を加速させた。

「春瀬さんおはよう」

「春瀬さん、おはようございます!」

次の日、学校に行ったら何故かものすごく話し掛けられた。

「おっはよー、玉藻ちゃん! 今日も可愛いねー!」

教室に入ると、那古ちゃんが抱きついてきた。

「おはよう、春瀬。今日も可愛いね」

目が合うと、煌雅までやってきて髪を一筋すくうと、軽くキスをした。

クラスの女子が絶叫した。

耳が痛い。

「あ、ぁの……朝霧、くん?」

「ごめん、嫌だった?」

びっくりして名前を呼ぶと、シュン、と肩を落とした。

「ぁ、いや、そういうことじゃなくて………。ここ、教室なんですけどぉ」

チラッと煌雅を見上げると、ほんのりと頬を朱に染めていた。

「あ゙ー。可愛い。可愛いね、可愛すぎる。好き」

煌雅は甘い言葉を取り繕うともしない。

「ねぇ、それ、2人だけだったらいいってこと? 俺にはそう聞こえたんだけど」

「う、ぁ………。にゃ、あ……」

「猫? 可愛いね。それは肯定ってことでいいの?」

煌雅への気持ちは消さなきゃいけないのに、全然消えてくれない。

こういうところは、前の煌雅と全然違う。

もう少しぶっきらぼうで、ちょっと嫉妬深くて、すぐに抱きついてきて、いつも余裕じゃないのは私だけで。

そう考えると、背筋が凍りついたみたいに感じた。

改めて“孤独”を感じる。

みんなはみんななのに、私だけ違うから。

私が知ってるみんなを、知らないみんながいる。

「? 春瀬、大丈夫?」

不意に煌雅が顔を覗き込んできた。

あまりの近さについ後ずさる。

「ごめん。嫌だったな」

私の頭をポンポンと軽く撫でると、煌雅は離れていく。

「こー、がっ。嫌じゃ、ないよ………っ」

反射的にそ煌雅の制服を掴む。

「ねえ、そういうのやめない? 可愛すぎる」

煌雅は呆れたように微笑むと、私を抱きしめた。

これは、私の好きな煌雅だけど、私の好きな煌雅じゃない。

それでも、彼は私のそばにいてくれる。

煌雅の甘い囁きは私の孤独を加速させた。