「春瀬、大丈夫?」

煌雅の問いかけに首をかしげる。

「…………泣いてる。俺、なんかだめなこと言った?」

言われて初めて気付いた。

“孤独”が私の心を蝕んでいく。

「保健室行く?」

煌雅の腕が私の肩口まで伸びてきて、反射で避けてしまった。

「っ、ごめんっ」

こんな気持ちになるくらいなら、誰とも関わりたくない。

走って走って走って、ついたのは屋上だった。

頭がいたい。

心臓がいたい。

気分が悪い。

これは、私がいけないの?

私がこんな環境で生き続けられるわけない。

パタパタと走ってくる足音がして、自然と下を向いていた顔をあげる。

「っ、春瀬。本当に大丈夫? 俺が何かしたなら謝る。だから、なにがあったのか教えて」

あなたのせいですよ。

そう心の中で呟いて、さらに虚しくなる。

いや、私のせいか、と自分を納得させる。

「なにもない。大丈夫」

不自然な笑みだっただろう。

煌雅の表情が歪む。

「ね、大丈夫じゃないよね。そんな顔して」

その手が頬に触れそうになった瞬間、私は煌雅を見上げる。

「大丈夫。何があっても朝霧くんには関係ない。もういいから、ほっといて」

自分の瞳から大きな雫がこぼれ落ちる感覚があった。

これ以上、耐えられない。

私がいけない。

なのに、私にはなにもできない。

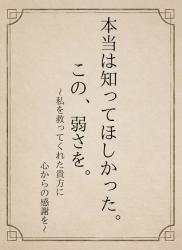

せめて、誰か一人でも私のこと知っていてくれれば、それだけでもっと気が楽になったのかな?

あーあ、やる気でない。

私は煌雅の横を通りすぎると、一直線で保健室へと向かった。

煌雅の問いかけに首をかしげる。

「…………泣いてる。俺、なんかだめなこと言った?」

言われて初めて気付いた。

“孤独”が私の心を蝕んでいく。

「保健室行く?」

煌雅の腕が私の肩口まで伸びてきて、反射で避けてしまった。

「っ、ごめんっ」

こんな気持ちになるくらいなら、誰とも関わりたくない。

走って走って走って、ついたのは屋上だった。

頭がいたい。

心臓がいたい。

気分が悪い。

これは、私がいけないの?

私がこんな環境で生き続けられるわけない。

パタパタと走ってくる足音がして、自然と下を向いていた顔をあげる。

「っ、春瀬。本当に大丈夫? 俺が何かしたなら謝る。だから、なにがあったのか教えて」

あなたのせいですよ。

そう心の中で呟いて、さらに虚しくなる。

いや、私のせいか、と自分を納得させる。

「なにもない。大丈夫」

不自然な笑みだっただろう。

煌雅の表情が歪む。

「ね、大丈夫じゃないよね。そんな顔して」

その手が頬に触れそうになった瞬間、私は煌雅を見上げる。

「大丈夫。何があっても朝霧くんには関係ない。もういいから、ほっといて」

自分の瞳から大きな雫がこぼれ落ちる感覚があった。

これ以上、耐えられない。

私がいけない。

なのに、私にはなにもできない。

せめて、誰か一人でも私のこと知っていてくれれば、それだけでもっと気が楽になったのかな?

あーあ、やる気でない。

私は煌雅の横を通りすぎると、一直線で保健室へと向かった。