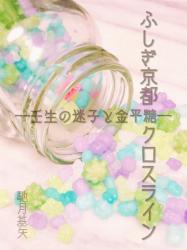

わたしの書いた小説がコンテストで入選した。

読めばおなかがすくような、誰かと一緒においしいごはんが食べたくなるような、そんな短編小説を募ったコンテストだ。

入選作は、わたしのものを含めて十数点あって、『美味しい物語』というタイトルの短編集が編まれた。今、その本は書店に並んでいる。

美味しい料理や、思い出に残るごはんの物語。あなたなら何を書くだろう?

わたしは、新撰組の沖田総司を書いた。肺の病気のために寝付いていたのか、「任務に就いた」という記録が見られない時期の沖田だ。

空想を交えて書いた小説の中で、沖田は、好き嫌いの多いわがままな青年だ。にこにこと人当たりのよいふりをしながら、出した食事をろくに食べてくれない。「ほんまに意地悪な人や」と、世話係の町娘はくやしさに唇を噛む。

この物語を思い付いたとき、最初に浮かんだイメージは「匂い」だった。うんざりするほどの血の匂いと、真心を込めて作られた料理の匂いが、同時にわたしの頭の中に立ち現れた。まるで記憶のフラッシュバックのように、強烈なイメージだった。

いや、血の匂いと料理の匂いが同時にやって来たのは、確かにわたし自身の記憶だったかもしれない。

肺の病気による喀血ではないけれど、わたしは、喉から口の中まで血に満たされた経験がある。血を吐いたときに口の中でどんな匂いがするかを知っている。

食べることと命を保つことがとても近い関係にあるのを知っている。生きることがイヤでイヤでたまらなかったころ、わたしは上手に食事を取ることができなかった。

普通、人間には空腹感と満腹感がある。人間は「おなかの減り具合」という体感のセンサーによって、おおよその食事時間を測ることができる。

わたしには、それができなかった。わたしは人間として、あるいは生き物として、おかしかった。機能が狂っていた。

空腹か満腹かわからなかった。味を感じることができても、おいしいと感じることができなかった。食事を取れば、胃の中に食べ物が入っていることを気持ち悪かった。際限なく食べて全部を吐く。そんな呪いのような習慣を絶てない日々が続いた。

摂食障害、という。

食べることや飲むことを拒絶するのも、食べることへの調整が利かずに食べすぎてしまうのも、食べた後で食事行為を否定して吐かずにいられないのも、摂食障害だ。

ダイエットをしている人、食べ歩きが趣味の人は、ドキリとするかもしれない。呪いの言葉のように「ダイエット」が付きまとっているのを感じるとか、食べ歩きをしても楽しさより罪悪感があるとか、もしそうなら、立ち止まって自分と向き合ってみてほしい。

食べることと生きることは、とても近い。食事のバランスやリズムに意識を向ける余裕がないとき、もしくは食べることでしか自分が満たされないと感じるとき、きっと生活がうまくいっていない。どこかの歯車が噛み合っていない。

わたしは中学生のころから、歯車の噛み合わない人生を送ってきた。そろそろ二十年。まさかこの年齢まで自分が生きているとは想像もできなかったし、今でもまだ、消えてしまいたい願望はある。

でも、消えるにはまだ早い。達成していない目標があるんだから。

目標というのは、小説だ。

小説を書きたい。小説家と名乗りたい。一つのコンテストで入選しただけでは、まだ少しも満足できない。筆を折るのは人生をやめるときだ。書きたいものがあるうちは、わたしは生き続けなければならない。

読めばおなかがすくような、誰かと一緒においしいごはんが食べたくなるような、そんな短編小説を募ったコンテストだ。

入選作は、わたしのものを含めて十数点あって、『美味しい物語』というタイトルの短編集が編まれた。今、その本は書店に並んでいる。

美味しい料理や、思い出に残るごはんの物語。あなたなら何を書くだろう?

わたしは、新撰組の沖田総司を書いた。肺の病気のために寝付いていたのか、「任務に就いた」という記録が見られない時期の沖田だ。

空想を交えて書いた小説の中で、沖田は、好き嫌いの多いわがままな青年だ。にこにこと人当たりのよいふりをしながら、出した食事をろくに食べてくれない。「ほんまに意地悪な人や」と、世話係の町娘はくやしさに唇を噛む。

この物語を思い付いたとき、最初に浮かんだイメージは「匂い」だった。うんざりするほどの血の匂いと、真心を込めて作られた料理の匂いが、同時にわたしの頭の中に立ち現れた。まるで記憶のフラッシュバックのように、強烈なイメージだった。

いや、血の匂いと料理の匂いが同時にやって来たのは、確かにわたし自身の記憶だったかもしれない。

肺の病気による喀血ではないけれど、わたしは、喉から口の中まで血に満たされた経験がある。血を吐いたときに口の中でどんな匂いがするかを知っている。

食べることと命を保つことがとても近い関係にあるのを知っている。生きることがイヤでイヤでたまらなかったころ、わたしは上手に食事を取ることができなかった。

普通、人間には空腹感と満腹感がある。人間は「おなかの減り具合」という体感のセンサーによって、おおよその食事時間を測ることができる。

わたしには、それができなかった。わたしは人間として、あるいは生き物として、おかしかった。機能が狂っていた。

空腹か満腹かわからなかった。味を感じることができても、おいしいと感じることができなかった。食事を取れば、胃の中に食べ物が入っていることを気持ち悪かった。際限なく食べて全部を吐く。そんな呪いのような習慣を絶てない日々が続いた。

摂食障害、という。

食べることや飲むことを拒絶するのも、食べることへの調整が利かずに食べすぎてしまうのも、食べた後で食事行為を否定して吐かずにいられないのも、摂食障害だ。

ダイエットをしている人、食べ歩きが趣味の人は、ドキリとするかもしれない。呪いの言葉のように「ダイエット」が付きまとっているのを感じるとか、食べ歩きをしても楽しさより罪悪感があるとか、もしそうなら、立ち止まって自分と向き合ってみてほしい。

食べることと生きることは、とても近い。食事のバランスやリズムに意識を向ける余裕がないとき、もしくは食べることでしか自分が満たされないと感じるとき、きっと生活がうまくいっていない。どこかの歯車が噛み合っていない。

わたしは中学生のころから、歯車の噛み合わない人生を送ってきた。そろそろ二十年。まさかこの年齢まで自分が生きているとは想像もできなかったし、今でもまだ、消えてしまいたい願望はある。

でも、消えるにはまだ早い。達成していない目標があるんだから。

目標というのは、小説だ。

小説を書きたい。小説家と名乗りたい。一つのコンテストで入選しただけでは、まだ少しも満足できない。筆を折るのは人生をやめるときだ。書きたいものがあるうちは、わたしは生き続けなければならない。