13

雨は未だ降り続いていた。

強くなったり弱くなったりはしているが、昨日からほとんど止む気配がない。これほど降っているのも、なかなかに珍しい気がする。

「それで? 錦木さんはオレにどんなことを訊きたいんですか?」

馬場さんは単刀直入に突っ込んできた。昨日初めて会い、今日もまだ会って二時間程度しか経っていないが、なんとなくこの男の性格は掴めてきた。

「そうですね。細かいことでいえばいろいろありますが、やはり昨日知りたいと言っていたことの、三つ目に関することでしょうか」

「ほーう」

馬場さんは関心とも無関心とも言えない曖昧なトーンで相槌を返した。この手の人には、下手に誤魔化しなんかしないほうがいい。のらりくらりと逃げられるか、逆に挑発されて墓穴を掘ってしまうか、なんにせよまともに答えてはくれなくなるだろう。本当にやるなら、正面突破一本だ。

「馬場さん、言ってましたよね? 御影さんが一生懸命に謎を解こうとしているのは、鳴海冬海か藤枝大雅のどちらかと深く関わっているかもしれないからだと」

「ええ、言いました」

「それは、どうしてそう思ったんですか? いったいどんな情報を掴んでいるんですか?」

僕が馬場さんにどうしても確かめたかったこと。それは、文人くんが怪しんでいたことの裏付けがあるのかどうかだった。

五種類の謎のうち、ついにラスト一枚というところまで来た。これを解いた後、どんな展開になるのかはわからないが、十中八九僕は御影さんと連携を取っていかないといけない。その前に、どうしても不安は少なくしておきたかった。

「それに馬場さん、今朝の一件で改めて思いましたが、御影さんと割と長い付き合いですよね。他の人にあんなに感情を露わにした御影さんは、少なくとも初めて見ました。僕はほとんど御影さんのことは知りません。ですが、この謎解きを進めていくうえでどうしても信じておきたいんです。だから、何か知っていたら教えてください」

「ははあ、なるほど。なるほどねえ」

馬場さんは何やら興味深げな視線を僕に向けてきた。肌にまとわりつくような、観察されているような嫌な視線だ。でも、ここは耐えるしかない。

「事情はわかりました。確かに、謎解きの相棒が信に足るかどうかを知っておくのは必要なことだ。ちなみに、オレがその情報をあなたに渡したとして、あなたはオレに何をくれるんですか?」

「僕が答えられる情報であれば、なんでもお教えします」

「ほう? じゃあオレが、鳴海冬海に関する何らかの情報を求めたら、それをくれると?」

「内容にもよりますが、善処します」

「へえ。親友を売るというわけだ」

嫌な言い方だ。けれど僕には、そのくらいしか与えられる情報がない。修真の居場所と事件の真相に少しでも近づけるというのであれば……背に腹は代えられない。

「僕はどうしても、アイツの本意を確かめないといけないんです。だから、お願いします」

背中を汗が伝う。自分でも、緊張しているのがわかった。

馬場さんは何も言わない。歩みは続けたまま、ジッと何事かを考えている。時折、またあの嫌な視線ともぶつかった。

東京駅を過ぎ、間もなく目的地が見えてくるという頃になって、ようやく馬場さんは口を開いた。

「なるほどね。まあ、いいでしょう。特別に、今回はタダで教えてあげます」

「え?」

信号待ちの交差点。頭上から響く音響式信号の鳴き声と同じような、間の抜けた声が僕の口から漏れた。

「お近づきの印ってやつです。事件がどう転んでも、しばらくは鳴海冬海に関する記事は書かないといけないでしょう。その時に、鳴海冬海の親友というあなたの立場は実に良い情報源だ。先行投資として、御影さんに関する情報をあげましょう」

馬場さんは大仰に肩をすくめて、首を横に振った。なんとも演技ったらしい。タダより怖いものはないというが、こういう抜け目ないところも含めて彼の記者としてのスタンスなんだろう。

「わかりました。ありがとうございます」

毒を食らわば皿まで、だ。ともかくもこれで、情報を手に入れることができる。

信号が青に変わった。歩き出すと同時に、馬場さんは話し始める。

「不審に思ったのは、彼女のスマホの通話履歴に『藤枝大雅』の名前があったからですよ」

初っ端から、彼は過多な情報をぶっこんで来た。

14

聞くところによれば、馬場さんと御影さんは幼馴染なのだと言う。

同じ田舎町出身で、二人とも小説好き。御影さんはミステリーで、馬場さんはファンタジーというジャンルの違いはあれど、本好きの性というべきか感想を語りたいこともあって二人はすっかり意気投合していた。将来は都会に出て出版社に勤めたい。そんな夢なんかも語り合っていたらしい。

「でも、夢はあくまでも夢。なかなか上手くいかないもんです。オレのほうが年上なので先に都会に出たんですが、入社して三年で結果らしい結果はゼロ。早くも戦力外。文芸誌から情報週刊誌に飛ばされました」

馬場さんは御影さんよりも五歳年上。なんとか彼女が都会に出てくるまでは踏ん張っていたかったが、結果の出ない馬場さんに対して社会の現実は厳しかった。ほとんど戻る見込みのない席に異動させられたようだった。

しかし、その席は彼にとってまさに天職だった。持ち前の執念深さと狡猾さでどんどんスキャンダルやゴシップをすっぱ抜き、一躍部署内で有名になったらしい。異動して二年目になる頃には、もはや自分の居場所はここなのだと悟っていた。

そう、悟ってしまっていた。

異動して二年目、入社して五年目。

その時期は、御影さんが将来への希望を胸に上京してくる年だった。

「会って早々幻滅されましたね、オレ。まあそりゃそうですよ。あんだけ文芸誌で活躍したい、カッコいい先輩編集者として待ってる、みたいなことぬかしてたわりに、すーぐ諦めて人の暴かれたくないところを暴きまくってるんだから。そこから呼び方も『かねにい』から『馬場さん』になりましたね」

片や、上京した御影さんは順当に結果を出していった。最終選考に残った新人と二人三脚で新作を作り、上々の売り上げ。担当した作品が本屋大賞に入選。極めつけは鳴海冬海とともに次々と傑作を生み出し、映画化やベストセラーまで持っていったこと。馬場さんとは対照的な、順風満帆な編集者としての道を歩いていった。

とは言え、やはり幼馴染。仕事の合間を見つけては、年に数回、ご飯には行っていたらしい。それでも決まって馬場さんが発端で御影さんを怒らせ、空気を悪くして別れる始末。最近は連絡をとることもなくなっていた。

「そこに舞い込んできたわけですよ、鳴海冬海の事件が。当然、すぐに七海に連絡をしました。取材をして、どこよりも早くネタを記事にしなきゃいけませんから。情報は鮮度が命なんです。まあ、七海からは泣いて怒られましたがね」

慰めるより、心配するよりも先にネタ? 取材? ふざけないで!

そうした言葉を浴びせられたらしい。どこまでも当たり前で、デリカシーのかけらもない言い分を、馬場さんは並べ立てていた。

馬場さんは口先で謝りつつも、取材で得た情報をすぐに提供するという約束の下、御影さんと会った。そこで、御影さんがトイレに立った時に見たらしい。直前に電話していたからか、たまたま開いていた通話アプリの履歴に並ぶ、『藤枝大雅』の名前が。

「直近の履歴は、藤枝大雅が亡くなる三日前。8月10日でした。その前にも、何度か通話履歴がありました。怪しいとは思いましたが、まだ取材の途中でした。ここで怒らせるわけにはいかないので、しばらく泳がせておくことにしたんです」

どこまでも自分の利益しか考えていない言葉に僕はやきもきしつつも先を促した。

馬場さんは、その日は普通の取材だけを行った。その後も、藤枝大雅の勤め先や関係者、知り合いの報道関係者なんかにもあたりつつ、知り得た情報を都度御影さんに提供した。そしてその中で、やはり食いつきが良かったのは藤枝大雅に関する情報だったらしい。

「だからオレは、昨日カマをかけたわけです。もしかしたら何か隠し事があるんじゃないかと思いまして。まあ、錦木さんに邪魔されたわけですが」

「それはあなたの追及が見るに堪えなかったからですよ」

軽口に応えつつも、僕の腹の中では疑念が大きくなっていた。

事件の三日前に連絡をとっていた。それは確かに怪しい。何か、事件に関わりがあるとみて間違いないだろう。もしかしたら、本当に文人くんが想像しているような可能性も捨てきれない。そもそも、藤枝大雅と連絡をとっていたという話は、僕は御影さんからまったく聞いていないのだ。

正直、想像以上だった。

馬場さんの行動は褒められたものじゃないが、それでも確実に怪しい情報を持っていた。僕はそれを踏まえて、これから御影さんとどう接していくのがいいんだろう。

「ああ、でもひとつ。結局ですが、藤枝大雅と七海の間には何もありませんでした」

「はあ?」

膨らんだ疑念に針を刺すようなタイミングで、馬場さんは言ってのけた。僕はますます混乱した。

「つい昨日仕入れた情報です。七海が所属している斑鳩出版の関係者伝いでね。記事には書かないという約束で手に入れた情報ですので飯のネタにもならない。これもおまけで教えてあげます」

「な、なんですか?」

食い気味で尋ねると、馬場さんはもったいぶったような間を開けてから答えた。

「藤枝大雅は、ミステリー作家になりたかったようなんです。編集者へ直接原稿を見てもらう、いわゆる持ち込みを七海にしていたようです。時期はそう、三か月ほど前からでしょうか」

「三か月前……」

ということは、文人くんが見たという御影さんと藤枝さんがカフェで話していたという時期とも重なる。もしかしたら、打ち合わせか何かをしていたんだろうか。

僕が考えている間にも馬場さんは続けた。

「一部の打ち合わせには議事録や音声記録もあったようなので間違いないです。それとちなみに、藤枝大雅は一応、斑鳩出版が主催しているコンテストで最終選考までは残ったことがあるそうです。でもそれも二年ほど前のこと。ここ最近は全然で、話の軸も文体もブレブレ。トリックもどこかで見たようなものばかりで真新しさがない。とてもじゃないが、ミステリー作家にはなれない。そういう判断を、斑鳩出版としてはしていたようですね」

「そんな……」

「まあ、よくあることです。ある意味で、オレもそうですからね」

自虐気味に馬場さんは笑った。

「オレみたいな落ちこぼれと、七海は関わらないほうがいいんです。七海は充分すぎるほど成功し、成長していっている。傍から見れば冷静で、悪く言えばドライな印象ですが、根っこの部分は熱いヤツなんです。このまま行けば、もっとすごい編集者になれる。だから、オレは今回のこの事件の真相を必ず暴いてみせます。もし本当に鳴海冬海が藤枝大雅を殺したのであれば、容赦なく記事にします。批判の矛先は鳴海冬海にしつつ、本だけは大々的に注目されるようにね。七海を傷つけた鳴海冬海は許せませんし、かといって彼女が担当した本や出版社まで批判されるのはいただけない。そこは配慮しますよ、可能な限りね。まあオレとしては、七海が一ミリも傷つかない結末が望ましいんですけどね」

目的地には、とっくに着いていた。

でも馬場さんは、話すのをやめなかった。

そればかりか、僕に頭を下げてきた。

「錦木さん。どうか、七海の力になってやってください。昨日と今日話しましたが、アイツは冷静に見えて、実は冷静になれていない。結構焦ってるんです。オレがどうにか仕入れた情報から推測するに、七海は今回の事件の犯人側とは無関係だ。だから、信じて大丈夫です」

「馬場さん……」

ここまで聞いて、ようやくわかった。

馬場さんは、ただ不器用なだけだった。

今教えてくれた情報だって、かなり無理をして手に入れたものなんだろう。

そして僕に教えてくれたのも、先行投資だとかなんだと言っていたが、本心は御影さんを疑っている僕の疑念を晴らし、彼女をフォローしたかったからだろう。

本当に、損な性格だった。

僕は問う。自分自身に。

僕は、どうすべきか。

どうしたら、良かったのかを――。

「……わかりました。馬場さんを、御影さんを信じて頑張ってみます」

自問自答しつつも、僕は頷いてみせた。実際、今聞いた情報で御影さんへの疑いはほとんど晴れた。これは、僕にとっては僥倖だ。

「ありがとうございます。じゃあ、謎解きに戻りましょうか。最後の謎解きは、実はもうほとんど解けていて……」

「馬場さん。その前に、ひとついいですか」

僕は、口を開いた。

本当は言わないつもりだったが、勝手に口が動いていた。

僕が口にした言葉を聞くにつれて、馬場さんの瞳は大きく見開かれていった。

「ったく、それはもっと早く言ってくれないと」

「すみません」

「まあ、わかったよ。じゃあ、オレは一度社に戻る。急がないといけないからな」

「あ、でも謎は?」

「七海にこれだけ伝えればきっと解いてくれるよ。後は任せた」

馬場さんはヒントらしいキーワードをメモに殴り書きすると、走って駅のほうへと戻っていった。

15

「腰巻きビル、ですか」

レストランで適当に昼食を済ませた後、そのままそこで御影さんと合流した。午前中の打ち合わせは上手くいったようで、会った時の御影さんはどことなく安堵した表情を浮かべていた。

そんな御影さんに、こっそりいろいろ馬場さんに聞いてしまったことを内心で謝りつつ、僕はもらった殴り書きのメモを見せて謎解きの一部始終を説明した。御影さんは早々に4番の謎が解けたことを喜びつつも、馬場さんがあっさりと解いてしまったことを知って悔しそうにもしていた。

そして今、馬場さんのメモとにらめっこしている。

「馬場さんはこれを御影さんに見せたらきっと解いてくれるとか言ってましたが……その、何かわかりますか」

「ちょっと待ってくださいね、錦木さん」

「はい。ああ、それともうひとつ。無茶だけはしないようにとも……」

「わかってます。少し静かにしててください」

怒られた。声は静かだが、馬場さんから御影さんの人となりを聞いた今となっては、なんとなく彼女の感情の動きがわかるようになっていた。

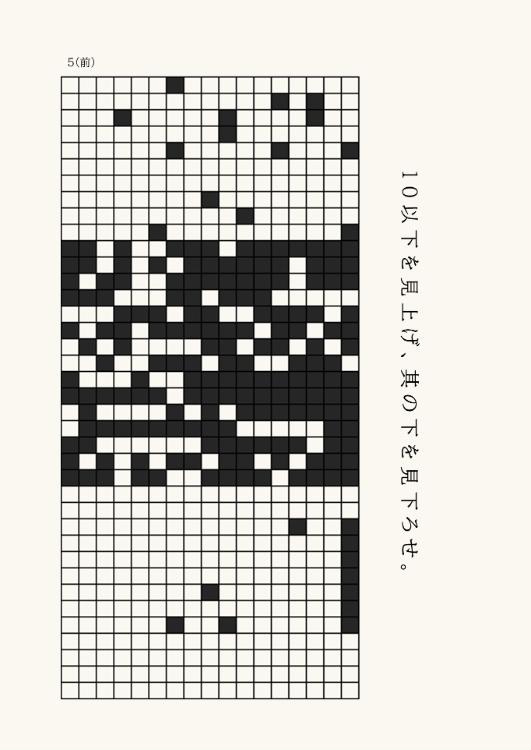

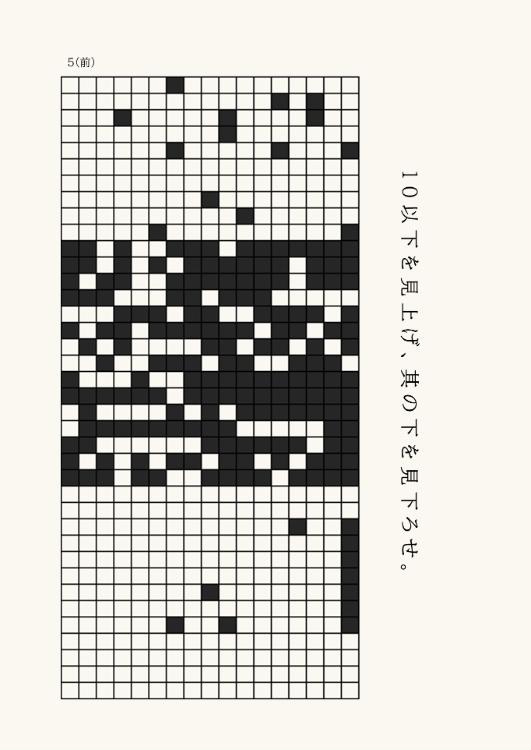

手持ち無沙汰になった僕は、ぼんやりとテーブルに置かれた5番の謎を見つめる。

4番は趣向替えされたものだったが、5番はまた3番より前のものと同じ単体での謎解きのようだった。黒マスのほとんどが中央に寄っているところを見ると、3番の謎の逆バージョンというふうにも見える。

指示に書かれた文言は、『10以下を見上げ、其の下を見下ろせ。』だ。10以下というのが何を指すのか、『其の下』とは何かなど、疑問の余地はあるものの、4番の謎のように取っ掛かりが全くないわけではない。

また、馬場さんが殴り書きしたヒントである『腰巻きビル』というのは、再開発に際し、低階層には歴史的建造物の外壁や建物を残し、高階層に新しい高層ビルを建てる建築様式を採用したビルのことらしい。いわゆるJPEタワーもそのひとつで、低階層部分は旧東京中央郵便局舎だった建物の一部を保存、再生しているとのことだった。

確かに、実際に目にすると他の高層ビルとは趣の違う建物だったが、だからなんだと僕としては言いたくなる。けれど、馬場さんがすぐに解答を導き出したところを見ると、かなりのヒントになっているんだろう。

一通りの分析を終えて、僕は改めて御影さんを見やった。

彼女は何やらスマホで検索しつつ、頭を抱えつつ、「うーん……」と唸りながら5番の謎解き画像が印刷されたA6用紙とメモを交互に穴が空くほど見つめていたが、やがて自身のバッグにあった斑鳩文庫の文庫本に目をやった時に、「あーっ!」と叫んだ。

「な、何かわかったんですか?」

周りからの視線に肩身の狭さを感じつつも、僕は御影さんに尋ねた。彼女は特に視線を気にしたふうもなく、コホンとひとつ咳払いをするとテーブルの上に謎解きの紙とメモ、そして文庫本を並べた。ちなみに、文庫本は修真のデビュー作、『目には目を、復讐には復讐を』だ。

「ようやくという感じですが、なんとか。腰巻きというワードについて、どこかで聞いたことがあったんですが、思い出しました。これです」

そう言うと、御影さんは文庫本に巻かれていた帯を外した。

「帯、ですか?」

「はい。私たちも普段は帯と呼んでいますが、別名に紙帯や腰巻というのがあるんです」

「え」

それは初耳だった。つまりは、『腰巻きビル』というのは文庫本の帯を指していたのか。

「紙帯だけだと、単行本なのか文庫本なのか、という疑問も出てきます。ですが、よくよく見ると5番の謎の指示が九十度右に傾いており、これは3番の謎にある『文庫本』という文字と同じです。これはおそらく、3番の謎の『文庫本』という部分もヒントなのでしょう。1番の謎の灰色の縦線が2番の謎のヒントにもなっていたように、この謎にはあらゆる場所にヒントが散りばめられているようです」

「なるほど……。しかし、その文庫本の帯をどう使うんですか?」

「こう使うんですよ」

御影さんは外した帯を、5番の謎が印刷されたA6サイズの紙の上に置いた。ちょうど、黒マスが多い真ん中部分がすっぽりと覆われる。

「指示には『10以下を見上げ、其の下を見下ろせ。』とあります。『10以下を見上げ』というのはそのまま、10行目より上の黒マスは読む、という意味なんでしょう。それでは、『其の下を見下ろせ。』とある『其の下』とは何か。ヒントから読み解くと、答えは『文庫本の帯』です。こうすることで、『見下ろすべき』部分、すなわち読むべき黒マスがはっきりします」

「けど、それだけだとどんな『文庫本の帯』を使うかわからなくないですか? 帯って言っても、大きさはいろいろあると思うんですが」

「いい質問ですね」

小さく笑うと、御影さんはバッグからさらに数冊、文庫本を取り出した。

「最初に言っておきますが、おそらくこの謎で想定されているのは斑鳩文庫の帯です。それも、順当に考えるならこの謎解きのベースになっている『目には目を、復讐には復讐を』の文庫本の帯でしょう」

そこまで言うと、御影さんは取り出した文庫本の帯を全て外し、重ねて見せてきた。

「しかし、特装帯を除けば一般的に文庫本の帯の大きさは三分の一、だいたい五センチ程度であることがほとんどです。帯が小さすぎると帯文が窮屈になりますし、逆に大きすぎると表紙が見えないですからね。ここにある文庫本も全て出版社が異なりますが、帯の大きさは同じです」

「ほ、ほんとだ」

「つまり、この謎のだいたいの解法まで辿り着きつつも、錦木さんのような気づきを得ずに手近なところにある文庫本の帯を巻いてしまったとしても、多くの人が解に辿り着くことができるよう、鳴海先生は考えて謎を作ったんでしょう。読者に親切な謎解きを作る、実に鳴海先生らしい謎です。やはり私は、鳴海先生は犯人じゃないと思っています」

柔らかな眼差しのまま、御影さんは修真のデビュー作の表紙を撫でた。帯のうんちくもさることながら、修真が謎を作る時の意図を組んでいるのが驚きだった。

どうしてそこまで、修真の心を汲み取ることができるんだろう。信じることができるんだろう。

僕はモヤモヤとした感情を抱えつつも、御影さんの言葉に従って謎解きのラストスパートである文字の抜き出しを進めていった。

読むべきところはわかりやすい。10行目よりも上と、文庫本の帯で隠した下、すなわち26行目よりも下にある黒マスだ。

ど も プ ラ ん と ザ は ゆ 憂 自 く 情 サ エ ス カ レ ー タ ー お て う ら

「な、長いですね」

「ええ。ですが、取っ掛かりはあります」

御影さんは抜き出した文字をあるひとくくりで丸を付けた。

「エスカレーター、ですか」

「はい。一番わかりやすいところですね。あと目につくとすれば、プラザとか表に裏……」

紙にいくつか候補の単語を書きながらつぶやいていた御影さんの手が止まった。と思いきや、「なるほどなるほど」などとひとり納得しては、サラサラと文字を並べ替えていく。

やがて、御影さんは滑るように書いていたペンを置いた。

僅か数分の間に書いた単語で余白は埋め尽くされていたが、一番下には確かに明確な場所を示す文字列が完成していた。

「『とう情プラザおもてサんど憂はら自ゆくエスカレーター』、つまり、『東城プラザ表参道原宿エスカレーター』ですね」

「表参道の、エスカレーター……」

さすがに僕でも行ったことのある有名な場所だ。左右には多くの鏡が張られていて、写真映えするフォトスポットとして人気を集めていたはずだ。

しかし、最後の謎の答えが表参道原宿のエスカレーターとは、どういうことだろうか。

「え、もしかして……」

「錦木さんも気づきましたか」

テーブルの端に並べていた束を無造作に広げて、僕と御影さんはある一枚の謎を探した。それは、最初に解かれて一番下にしまわれていた。

「1番の謎の解法は、反転でした。もしかして5番の謎は、1番の謎を考えるヒントってことですか?」

「みたいですね。一周するタイプの謎解きですか。これは少し予想外でした」

御影さんは本当に想定だったようで、大きく息を吐くと椅子の背もたれに体重を預けた。相当疲れているらしく、よくよく見ると目の下に薄っすらとクマができている。

「御影さん、大丈夫ですか?」

「はい、大丈夫です。なんとしても解いて、早く鳴海先生の無実を証明しないと――」

その時、テーブルに置いていた僕と御影さんのスマホが同時に振動した。

驚いて、僕らはスマホに目を向ける。

鳴海冬海さんの投稿 「残り24時間。制限時間の後、この物語と同じ最後を飾ろう」

「また、鳴海先生が投稿を……」

通知欄を急いでタップし、投稿を確認する。

そこには、通知欄にも表示されていた文言と、一枚の画像が投稿されていた。

「最初と、同じ画像……?」

つぶやいて、すぐに気づく。それは御影さんも同じようで、咄嗟に彼女へ目を向けると狼狽えたように視線が泳いでいた。

おそらく、同じ想定をしている。

最初に投稿され、五つの謎解きのベースとなっていた画像。

そこには、『手にした十枚には謎がある。指示に従って解いてみろ。』という指示と、彼のデビュー作である『目には目を、復讐には復讐を』を改変した文章が載っている。

修真が今しがた投稿した言葉にある、『この物語』というのが、彼のデビュー作を指しているのだとすれば……

「まさか、鳴海先生は……自殺か、自首をしようと……?」

力ない御影さんのつぶやきが、僕の心にも深く沁み込んできた。

雨は未だ降り続いていた。

強くなったり弱くなったりはしているが、昨日からほとんど止む気配がない。これほど降っているのも、なかなかに珍しい気がする。

「それで? 錦木さんはオレにどんなことを訊きたいんですか?」

馬場さんは単刀直入に突っ込んできた。昨日初めて会い、今日もまだ会って二時間程度しか経っていないが、なんとなくこの男の性格は掴めてきた。

「そうですね。細かいことでいえばいろいろありますが、やはり昨日知りたいと言っていたことの、三つ目に関することでしょうか」

「ほーう」

馬場さんは関心とも無関心とも言えない曖昧なトーンで相槌を返した。この手の人には、下手に誤魔化しなんかしないほうがいい。のらりくらりと逃げられるか、逆に挑発されて墓穴を掘ってしまうか、なんにせよまともに答えてはくれなくなるだろう。本当にやるなら、正面突破一本だ。

「馬場さん、言ってましたよね? 御影さんが一生懸命に謎を解こうとしているのは、鳴海冬海か藤枝大雅のどちらかと深く関わっているかもしれないからだと」

「ええ、言いました」

「それは、どうしてそう思ったんですか? いったいどんな情報を掴んでいるんですか?」

僕が馬場さんにどうしても確かめたかったこと。それは、文人くんが怪しんでいたことの裏付けがあるのかどうかだった。

五種類の謎のうち、ついにラスト一枚というところまで来た。これを解いた後、どんな展開になるのかはわからないが、十中八九僕は御影さんと連携を取っていかないといけない。その前に、どうしても不安は少なくしておきたかった。

「それに馬場さん、今朝の一件で改めて思いましたが、御影さんと割と長い付き合いですよね。他の人にあんなに感情を露わにした御影さんは、少なくとも初めて見ました。僕はほとんど御影さんのことは知りません。ですが、この謎解きを進めていくうえでどうしても信じておきたいんです。だから、何か知っていたら教えてください」

「ははあ、なるほど。なるほどねえ」

馬場さんは何やら興味深げな視線を僕に向けてきた。肌にまとわりつくような、観察されているような嫌な視線だ。でも、ここは耐えるしかない。

「事情はわかりました。確かに、謎解きの相棒が信に足るかどうかを知っておくのは必要なことだ。ちなみに、オレがその情報をあなたに渡したとして、あなたはオレに何をくれるんですか?」

「僕が答えられる情報であれば、なんでもお教えします」

「ほう? じゃあオレが、鳴海冬海に関する何らかの情報を求めたら、それをくれると?」

「内容にもよりますが、善処します」

「へえ。親友を売るというわけだ」

嫌な言い方だ。けれど僕には、そのくらいしか与えられる情報がない。修真の居場所と事件の真相に少しでも近づけるというのであれば……背に腹は代えられない。

「僕はどうしても、アイツの本意を確かめないといけないんです。だから、お願いします」

背中を汗が伝う。自分でも、緊張しているのがわかった。

馬場さんは何も言わない。歩みは続けたまま、ジッと何事かを考えている。時折、またあの嫌な視線ともぶつかった。

東京駅を過ぎ、間もなく目的地が見えてくるという頃になって、ようやく馬場さんは口を開いた。

「なるほどね。まあ、いいでしょう。特別に、今回はタダで教えてあげます」

「え?」

信号待ちの交差点。頭上から響く音響式信号の鳴き声と同じような、間の抜けた声が僕の口から漏れた。

「お近づきの印ってやつです。事件がどう転んでも、しばらくは鳴海冬海に関する記事は書かないといけないでしょう。その時に、鳴海冬海の親友というあなたの立場は実に良い情報源だ。先行投資として、御影さんに関する情報をあげましょう」

馬場さんは大仰に肩をすくめて、首を横に振った。なんとも演技ったらしい。タダより怖いものはないというが、こういう抜け目ないところも含めて彼の記者としてのスタンスなんだろう。

「わかりました。ありがとうございます」

毒を食らわば皿まで、だ。ともかくもこれで、情報を手に入れることができる。

信号が青に変わった。歩き出すと同時に、馬場さんは話し始める。

「不審に思ったのは、彼女のスマホの通話履歴に『藤枝大雅』の名前があったからですよ」

初っ端から、彼は過多な情報をぶっこんで来た。

14

聞くところによれば、馬場さんと御影さんは幼馴染なのだと言う。

同じ田舎町出身で、二人とも小説好き。御影さんはミステリーで、馬場さんはファンタジーというジャンルの違いはあれど、本好きの性というべきか感想を語りたいこともあって二人はすっかり意気投合していた。将来は都会に出て出版社に勤めたい。そんな夢なんかも語り合っていたらしい。

「でも、夢はあくまでも夢。なかなか上手くいかないもんです。オレのほうが年上なので先に都会に出たんですが、入社して三年で結果らしい結果はゼロ。早くも戦力外。文芸誌から情報週刊誌に飛ばされました」

馬場さんは御影さんよりも五歳年上。なんとか彼女が都会に出てくるまでは踏ん張っていたかったが、結果の出ない馬場さんに対して社会の現実は厳しかった。ほとんど戻る見込みのない席に異動させられたようだった。

しかし、その席は彼にとってまさに天職だった。持ち前の執念深さと狡猾さでどんどんスキャンダルやゴシップをすっぱ抜き、一躍部署内で有名になったらしい。異動して二年目になる頃には、もはや自分の居場所はここなのだと悟っていた。

そう、悟ってしまっていた。

異動して二年目、入社して五年目。

その時期は、御影さんが将来への希望を胸に上京してくる年だった。

「会って早々幻滅されましたね、オレ。まあそりゃそうですよ。あんだけ文芸誌で活躍したい、カッコいい先輩編集者として待ってる、みたいなことぬかしてたわりに、すーぐ諦めて人の暴かれたくないところを暴きまくってるんだから。そこから呼び方も『かねにい』から『馬場さん』になりましたね」

片や、上京した御影さんは順当に結果を出していった。最終選考に残った新人と二人三脚で新作を作り、上々の売り上げ。担当した作品が本屋大賞に入選。極めつけは鳴海冬海とともに次々と傑作を生み出し、映画化やベストセラーまで持っていったこと。馬場さんとは対照的な、順風満帆な編集者としての道を歩いていった。

とは言え、やはり幼馴染。仕事の合間を見つけては、年に数回、ご飯には行っていたらしい。それでも決まって馬場さんが発端で御影さんを怒らせ、空気を悪くして別れる始末。最近は連絡をとることもなくなっていた。

「そこに舞い込んできたわけですよ、鳴海冬海の事件が。当然、すぐに七海に連絡をしました。取材をして、どこよりも早くネタを記事にしなきゃいけませんから。情報は鮮度が命なんです。まあ、七海からは泣いて怒られましたがね」

慰めるより、心配するよりも先にネタ? 取材? ふざけないで!

そうした言葉を浴びせられたらしい。どこまでも当たり前で、デリカシーのかけらもない言い分を、馬場さんは並べ立てていた。

馬場さんは口先で謝りつつも、取材で得た情報をすぐに提供するという約束の下、御影さんと会った。そこで、御影さんがトイレに立った時に見たらしい。直前に電話していたからか、たまたま開いていた通話アプリの履歴に並ぶ、『藤枝大雅』の名前が。

「直近の履歴は、藤枝大雅が亡くなる三日前。8月10日でした。その前にも、何度か通話履歴がありました。怪しいとは思いましたが、まだ取材の途中でした。ここで怒らせるわけにはいかないので、しばらく泳がせておくことにしたんです」

どこまでも自分の利益しか考えていない言葉に僕はやきもきしつつも先を促した。

馬場さんは、その日は普通の取材だけを行った。その後も、藤枝大雅の勤め先や関係者、知り合いの報道関係者なんかにもあたりつつ、知り得た情報を都度御影さんに提供した。そしてその中で、やはり食いつきが良かったのは藤枝大雅に関する情報だったらしい。

「だからオレは、昨日カマをかけたわけです。もしかしたら何か隠し事があるんじゃないかと思いまして。まあ、錦木さんに邪魔されたわけですが」

「それはあなたの追及が見るに堪えなかったからですよ」

軽口に応えつつも、僕の腹の中では疑念が大きくなっていた。

事件の三日前に連絡をとっていた。それは確かに怪しい。何か、事件に関わりがあるとみて間違いないだろう。もしかしたら、本当に文人くんが想像しているような可能性も捨てきれない。そもそも、藤枝大雅と連絡をとっていたという話は、僕は御影さんからまったく聞いていないのだ。

正直、想像以上だった。

馬場さんの行動は褒められたものじゃないが、それでも確実に怪しい情報を持っていた。僕はそれを踏まえて、これから御影さんとどう接していくのがいいんだろう。

「ああ、でもひとつ。結局ですが、藤枝大雅と七海の間には何もありませんでした」

「はあ?」

膨らんだ疑念に針を刺すようなタイミングで、馬場さんは言ってのけた。僕はますます混乱した。

「つい昨日仕入れた情報です。七海が所属している斑鳩出版の関係者伝いでね。記事には書かないという約束で手に入れた情報ですので飯のネタにもならない。これもおまけで教えてあげます」

「な、なんですか?」

食い気味で尋ねると、馬場さんはもったいぶったような間を開けてから答えた。

「藤枝大雅は、ミステリー作家になりたかったようなんです。編集者へ直接原稿を見てもらう、いわゆる持ち込みを七海にしていたようです。時期はそう、三か月ほど前からでしょうか」

「三か月前……」

ということは、文人くんが見たという御影さんと藤枝さんがカフェで話していたという時期とも重なる。もしかしたら、打ち合わせか何かをしていたんだろうか。

僕が考えている間にも馬場さんは続けた。

「一部の打ち合わせには議事録や音声記録もあったようなので間違いないです。それとちなみに、藤枝大雅は一応、斑鳩出版が主催しているコンテストで最終選考までは残ったことがあるそうです。でもそれも二年ほど前のこと。ここ最近は全然で、話の軸も文体もブレブレ。トリックもどこかで見たようなものばかりで真新しさがない。とてもじゃないが、ミステリー作家にはなれない。そういう判断を、斑鳩出版としてはしていたようですね」

「そんな……」

「まあ、よくあることです。ある意味で、オレもそうですからね」

自虐気味に馬場さんは笑った。

「オレみたいな落ちこぼれと、七海は関わらないほうがいいんです。七海は充分すぎるほど成功し、成長していっている。傍から見れば冷静で、悪く言えばドライな印象ですが、根っこの部分は熱いヤツなんです。このまま行けば、もっとすごい編集者になれる。だから、オレは今回のこの事件の真相を必ず暴いてみせます。もし本当に鳴海冬海が藤枝大雅を殺したのであれば、容赦なく記事にします。批判の矛先は鳴海冬海にしつつ、本だけは大々的に注目されるようにね。七海を傷つけた鳴海冬海は許せませんし、かといって彼女が担当した本や出版社まで批判されるのはいただけない。そこは配慮しますよ、可能な限りね。まあオレとしては、七海が一ミリも傷つかない結末が望ましいんですけどね」

目的地には、とっくに着いていた。

でも馬場さんは、話すのをやめなかった。

そればかりか、僕に頭を下げてきた。

「錦木さん。どうか、七海の力になってやってください。昨日と今日話しましたが、アイツは冷静に見えて、実は冷静になれていない。結構焦ってるんです。オレがどうにか仕入れた情報から推測するに、七海は今回の事件の犯人側とは無関係だ。だから、信じて大丈夫です」

「馬場さん……」

ここまで聞いて、ようやくわかった。

馬場さんは、ただ不器用なだけだった。

今教えてくれた情報だって、かなり無理をして手に入れたものなんだろう。

そして僕に教えてくれたのも、先行投資だとかなんだと言っていたが、本心は御影さんを疑っている僕の疑念を晴らし、彼女をフォローしたかったからだろう。

本当に、損な性格だった。

僕は問う。自分自身に。

僕は、どうすべきか。

どうしたら、良かったのかを――。

「……わかりました。馬場さんを、御影さんを信じて頑張ってみます」

自問自答しつつも、僕は頷いてみせた。実際、今聞いた情報で御影さんへの疑いはほとんど晴れた。これは、僕にとっては僥倖だ。

「ありがとうございます。じゃあ、謎解きに戻りましょうか。最後の謎解きは、実はもうほとんど解けていて……」

「馬場さん。その前に、ひとついいですか」

僕は、口を開いた。

本当は言わないつもりだったが、勝手に口が動いていた。

僕が口にした言葉を聞くにつれて、馬場さんの瞳は大きく見開かれていった。

「ったく、それはもっと早く言ってくれないと」

「すみません」

「まあ、わかったよ。じゃあ、オレは一度社に戻る。急がないといけないからな」

「あ、でも謎は?」

「七海にこれだけ伝えればきっと解いてくれるよ。後は任せた」

馬場さんはヒントらしいキーワードをメモに殴り書きすると、走って駅のほうへと戻っていった。

15

「腰巻きビル、ですか」

レストランで適当に昼食を済ませた後、そのままそこで御影さんと合流した。午前中の打ち合わせは上手くいったようで、会った時の御影さんはどことなく安堵した表情を浮かべていた。

そんな御影さんに、こっそりいろいろ馬場さんに聞いてしまったことを内心で謝りつつ、僕はもらった殴り書きのメモを見せて謎解きの一部始終を説明した。御影さんは早々に4番の謎が解けたことを喜びつつも、馬場さんがあっさりと解いてしまったことを知って悔しそうにもしていた。

そして今、馬場さんのメモとにらめっこしている。

「馬場さんはこれを御影さんに見せたらきっと解いてくれるとか言ってましたが……その、何かわかりますか」

「ちょっと待ってくださいね、錦木さん」

「はい。ああ、それともうひとつ。無茶だけはしないようにとも……」

「わかってます。少し静かにしててください」

怒られた。声は静かだが、馬場さんから御影さんの人となりを聞いた今となっては、なんとなく彼女の感情の動きがわかるようになっていた。

手持ち無沙汰になった僕は、ぼんやりとテーブルに置かれた5番の謎を見つめる。

4番は趣向替えされたものだったが、5番はまた3番より前のものと同じ単体での謎解きのようだった。黒マスのほとんどが中央に寄っているところを見ると、3番の謎の逆バージョンというふうにも見える。

指示に書かれた文言は、『10以下を見上げ、其の下を見下ろせ。』だ。10以下というのが何を指すのか、『其の下』とは何かなど、疑問の余地はあるものの、4番の謎のように取っ掛かりが全くないわけではない。

また、馬場さんが殴り書きしたヒントである『腰巻きビル』というのは、再開発に際し、低階層には歴史的建造物の外壁や建物を残し、高階層に新しい高層ビルを建てる建築様式を採用したビルのことらしい。いわゆるJPEタワーもそのひとつで、低階層部分は旧東京中央郵便局舎だった建物の一部を保存、再生しているとのことだった。

確かに、実際に目にすると他の高層ビルとは趣の違う建物だったが、だからなんだと僕としては言いたくなる。けれど、馬場さんがすぐに解答を導き出したところを見ると、かなりのヒントになっているんだろう。

一通りの分析を終えて、僕は改めて御影さんを見やった。

彼女は何やらスマホで検索しつつ、頭を抱えつつ、「うーん……」と唸りながら5番の謎解き画像が印刷されたA6用紙とメモを交互に穴が空くほど見つめていたが、やがて自身のバッグにあった斑鳩文庫の文庫本に目をやった時に、「あーっ!」と叫んだ。

「な、何かわかったんですか?」

周りからの視線に肩身の狭さを感じつつも、僕は御影さんに尋ねた。彼女は特に視線を気にしたふうもなく、コホンとひとつ咳払いをするとテーブルの上に謎解きの紙とメモ、そして文庫本を並べた。ちなみに、文庫本は修真のデビュー作、『目には目を、復讐には復讐を』だ。

「ようやくという感じですが、なんとか。腰巻きというワードについて、どこかで聞いたことがあったんですが、思い出しました。これです」

そう言うと、御影さんは文庫本に巻かれていた帯を外した。

「帯、ですか?」

「はい。私たちも普段は帯と呼んでいますが、別名に紙帯や腰巻というのがあるんです」

「え」

それは初耳だった。つまりは、『腰巻きビル』というのは文庫本の帯を指していたのか。

「紙帯だけだと、単行本なのか文庫本なのか、という疑問も出てきます。ですが、よくよく見ると5番の謎の指示が九十度右に傾いており、これは3番の謎にある『文庫本』という文字と同じです。これはおそらく、3番の謎の『文庫本』という部分もヒントなのでしょう。1番の謎の灰色の縦線が2番の謎のヒントにもなっていたように、この謎にはあらゆる場所にヒントが散りばめられているようです」

「なるほど……。しかし、その文庫本の帯をどう使うんですか?」

「こう使うんですよ」

御影さんは外した帯を、5番の謎が印刷されたA6サイズの紙の上に置いた。ちょうど、黒マスが多い真ん中部分がすっぽりと覆われる。

「指示には『10以下を見上げ、其の下を見下ろせ。』とあります。『10以下を見上げ』というのはそのまま、10行目より上の黒マスは読む、という意味なんでしょう。それでは、『其の下を見下ろせ。』とある『其の下』とは何か。ヒントから読み解くと、答えは『文庫本の帯』です。こうすることで、『見下ろすべき』部分、すなわち読むべき黒マスがはっきりします」

「けど、それだけだとどんな『文庫本の帯』を使うかわからなくないですか? 帯って言っても、大きさはいろいろあると思うんですが」

「いい質問ですね」

小さく笑うと、御影さんはバッグからさらに数冊、文庫本を取り出した。

「最初に言っておきますが、おそらくこの謎で想定されているのは斑鳩文庫の帯です。それも、順当に考えるならこの謎解きのベースになっている『目には目を、復讐には復讐を』の文庫本の帯でしょう」

そこまで言うと、御影さんは取り出した文庫本の帯を全て外し、重ねて見せてきた。

「しかし、特装帯を除けば一般的に文庫本の帯の大きさは三分の一、だいたい五センチ程度であることがほとんどです。帯が小さすぎると帯文が窮屈になりますし、逆に大きすぎると表紙が見えないですからね。ここにある文庫本も全て出版社が異なりますが、帯の大きさは同じです」

「ほ、ほんとだ」

「つまり、この謎のだいたいの解法まで辿り着きつつも、錦木さんのような気づきを得ずに手近なところにある文庫本の帯を巻いてしまったとしても、多くの人が解に辿り着くことができるよう、鳴海先生は考えて謎を作ったんでしょう。読者に親切な謎解きを作る、実に鳴海先生らしい謎です。やはり私は、鳴海先生は犯人じゃないと思っています」

柔らかな眼差しのまま、御影さんは修真のデビュー作の表紙を撫でた。帯のうんちくもさることながら、修真が謎を作る時の意図を組んでいるのが驚きだった。

どうしてそこまで、修真の心を汲み取ることができるんだろう。信じることができるんだろう。

僕はモヤモヤとした感情を抱えつつも、御影さんの言葉に従って謎解きのラストスパートである文字の抜き出しを進めていった。

読むべきところはわかりやすい。10行目よりも上と、文庫本の帯で隠した下、すなわち26行目よりも下にある黒マスだ。

ど も プ ラ ん と ザ は ゆ 憂 自 く 情 サ エ ス カ レ ー タ ー お て う ら

「な、長いですね」

「ええ。ですが、取っ掛かりはあります」

御影さんは抜き出した文字をあるひとくくりで丸を付けた。

「エスカレーター、ですか」

「はい。一番わかりやすいところですね。あと目につくとすれば、プラザとか表に裏……」

紙にいくつか候補の単語を書きながらつぶやいていた御影さんの手が止まった。と思いきや、「なるほどなるほど」などとひとり納得しては、サラサラと文字を並べ替えていく。

やがて、御影さんは滑るように書いていたペンを置いた。

僅か数分の間に書いた単語で余白は埋め尽くされていたが、一番下には確かに明確な場所を示す文字列が完成していた。

「『とう情プラザおもてサんど憂はら自ゆくエスカレーター』、つまり、『東城プラザ表参道原宿エスカレーター』ですね」

「表参道の、エスカレーター……」

さすがに僕でも行ったことのある有名な場所だ。左右には多くの鏡が張られていて、写真映えするフォトスポットとして人気を集めていたはずだ。

しかし、最後の謎の答えが表参道原宿のエスカレーターとは、どういうことだろうか。

「え、もしかして……」

「錦木さんも気づきましたか」

テーブルの端に並べていた束を無造作に広げて、僕と御影さんはある一枚の謎を探した。それは、最初に解かれて一番下にしまわれていた。

「1番の謎の解法は、反転でした。もしかして5番の謎は、1番の謎を考えるヒントってことですか?」

「みたいですね。一周するタイプの謎解きですか。これは少し予想外でした」

御影さんは本当に想定だったようで、大きく息を吐くと椅子の背もたれに体重を預けた。相当疲れているらしく、よくよく見ると目の下に薄っすらとクマができている。

「御影さん、大丈夫ですか?」

「はい、大丈夫です。なんとしても解いて、早く鳴海先生の無実を証明しないと――」

その時、テーブルに置いていた僕と御影さんのスマホが同時に振動した。

驚いて、僕らはスマホに目を向ける。

鳴海冬海さんの投稿 「残り24時間。制限時間の後、この物語と同じ最後を飾ろう」

「また、鳴海先生が投稿を……」

通知欄を急いでタップし、投稿を確認する。

そこには、通知欄にも表示されていた文言と、一枚の画像が投稿されていた。

「最初と、同じ画像……?」

つぶやいて、すぐに気づく。それは御影さんも同じようで、咄嗟に彼女へ目を向けると狼狽えたように視線が泳いでいた。

おそらく、同じ想定をしている。

最初に投稿され、五つの謎解きのベースとなっていた画像。

そこには、『手にした十枚には謎がある。指示に従って解いてみろ。』という指示と、彼のデビュー作である『目には目を、復讐には復讐を』を改変した文章が載っている。

修真が今しがた投稿した言葉にある、『この物語』というのが、彼のデビュー作を指しているのだとすれば……

「まさか、鳴海先生は……自殺か、自首をしようと……?」

力ない御影さんのつぶやきが、僕の心にも深く沁み込んできた。