3

外は雨が降っていた。先週は晴れが続いていたのに、今週に入ってからずっと雨続きだ。晴耕雨読という四字熟語にもあるように、本来ならこんな日は部屋にこもって読書でもしていたかった。

けれど、十年以上の付き合いである幼馴染に殺人事件の容疑がかけられ、直後に意味深な謎解き画像を残して失踪したとあってはそうも言っていられない。御影さんからの急な呼び出しに応じたのも、僕自身、真実が知りたかったからだ。

そして今、またも強引な形で御影さんにカフェを連れ出され、タクシーに乗って1番の謎の答えと思しき場所に向かっているのも、同様の理由だ。

「それで、そろそろ僕が知りたいことも話してもらっていいですか?」

タクシーに乗り込んでから一言も発していない御影さんに向かって、僕は尋ねた。

でも、しばらく反応はなかった。彼女は、ぼんやりと窓の外を流れる都内の景色を眺めていた。苛立ち、彼女の肩を軽く叩いたところで、ようやく御影さんはこちらに視線を移した。

「あ、ああ。すみません。少し、考え事をしていました」

「謎のことですか?」

「いえ。どちらかといえば、事件のほうです」

「じゃあちょうどいいですね。僕が聞きたいのも、そのことですから」

昨日。修真が謎解き画像の投稿をした日の夜、御影さんから電話がかかってきた。その時の御影さんもいたく冷静な口調だったが、今よりも僅かに焦っているような気配はあった。

『情報交換をしませんか? 鳴海先生が投稿した謎と、事件のことについて』

早口に、御影さんはそう提案してきた。

僕に乗らない理由はなかった。謎解きはちんぷんかんぷんだったし、事件に至っては新聞や情報誌の記事以上の情報はまるで知らなかったからだ。

その点、御影さんは自分が担当する作家のことというのもあって、僕以上に情報を持っているみたいだった。そこを聞かずには、今日は帰ることができない。

「僕は、知りたいんです。アイツがどうしてこんな謎解き画像を投稿して失踪したのか、事件の真相は何なのか、知りたいんです。だから、御影さんが知っていることを、教えてください」

「いいですけど、私も大したことはわからないですよ」

そう言うと、御影さんはまた視線を景色に戻して滔々と話し始めた。

2025年8月13日。神奈川県内のとある一軒家で、死後一日ほど経過した一人の男性の遺体が発見された。

遺体の身元は藤枝大雅、三十一歳。無職。五十歳になる母親と二人で暮らしていたらしい。

しかしながら、遺体の第一発見者は母親ではなく鳴海冬海、つまりは成見修真だった。母親は遊び人で、休みの時はよく外を出歩き、事件当日を含めてほとんど家には帰っていなかったようだった。片や修真は藤枝大雅と従兄弟関係で、共通趣味の釣りや本屋巡り等たまに遊びに行っていたらしく、その日も〆切だった原稿の初稿を提出した後に藤枝宅へ赴き、遺体を発見したとのことだった。

発見当時、藤枝大雅の遺体はリビングの上方にある太い梁から荷締めベルトで首を吊られていた。足元にはダイニングテーブルのイスが転がっており、現場の状況からそれを踏み台にして首を吊ったのだと思われた。

「それだと、自殺ってことになりませんか?」

「いえ、それが、身長が足りなかったようなんです。藤枝さんは小柄で、イスに乗っても梁から垂れている荷締めベルトの輪にまるで届かないらしくて。それで一気に事件性が高くなりました」

確かに、それは不自然だ。まるでミステリー小説、自殺に見せかけた他殺というわけか。

「部屋は散らかっていて、衣服にも乱れがあり、首元には吉川線……引っ搔いた傷があったことからも、犯人は被害者と揉み合い、その中で絞殺。その後遺体を梁に吊るして、自殺に見せかけるために足元にイスを転がしておいた……と現場検証した警察は判断したようです」

「なるほど……それで、修真に疑いが向いたのはどうしてですか?」

「指紋が残っていたんです。荷締めベルトと被害者の衣服、足元に倒れていたイスにも」

「え……」

言葉を失い、息をつく。それは、かなりの証拠だ。

「それと、アリバイが不確かなこともありました。藤枝さんが死亡したのは前日の8月12日らしく、その日の鳴海先生は原稿の〆切前日ということもあって仕事部屋にこもっていて……こんなことなら、電話とか打ち合わせとかしておくべきでした……」

御影さんは悔しそうに俯いた。けれど、すぐに顔を上げて僕を見える。

「でもこれは、鳴海先生の犯行じゃない。誰かが鳴海先生に罪を着せようとしたものに違いありません。鳴海先生は藤枝さんと仲が良かったと聞いていますし、殺す動機がありません。そもそも、鳴海先生にしては偽装が杜撰すぎます。従兄弟なら体格が小柄だということもわかっていたはず、届かないイスを足元に転がしておくなんて愚行はしません。それに、揉み合いで衣服が乱れ部屋が散らかっていたとしたら、切創や挫創なんかの防御創があるはずなのにそれもなかったみたいなんです。あと、人通りの多い場所なのに鳴海先生が藤枝さんの家の近くにいたっていう目撃情報もない。指紋だって、鳴海先生は従兄弟である藤枝さんの家によく遊びに行っていたらしいので、その時に付いたものでしょう。その証拠にベルトが結ばれていた梁やベルトを結びつける時に使ったと思われる脚立なんかにも鳴海先生の指紋はありませんでした。だから私は、鳴海先生は無実だと信じています」

「な、なるほど……」

早口でまくし立ててくる様子は、カフェで話していた時よりもやや冷静さを欠いているように見えた。本人もそれに気づいたのか、ハッとした様子で「すみません」と謝ってくる。

「鳴海先生の人柄と、現場の状況の不可解さ。これが、鳴海先生が犯人ではないと信じている理由です。錦木さんは、どう思いますか?」

「いえ、確かに、御影さんの言う通りだと思います。アイツならもっと、完璧にするでしょうから」

修真は明るく爽やかながら、まるで隙がなかった。しかも、修真は売り出し中のミステリー作家なのだ。計画的にしろ突発的にしろ、仮に犯人なのだとしたらもっと上手くやるだろう。

となれば、修真は犯人ではない。

でも、そうだとするなら……

「間もなく、目的地です」

僕が続く疑問を御影さんに投げかけようとしたところで、運転手が到着を告げた。見ると、すぐ真横を国立劇場の外壁が流れていくところだった。

「必ず、私が……」

膝の上に置かれた御影さんの手は、固く握り締められていた。

4

最高裁判所前で降りると、僕らはとりあえず周囲をぐるりと一周した。そんな都合よく裁判が行われているとか一般見学ができるとかはないので、構内に入ることはできない。足を運んだまではいいものの、現地観察はものの十五分程度で終わった。

「御影さん。事件日前後のイベントや裁判も調べましたが、学生向けの仕事紹介イベントがあったくらいで関係はなさそうです」

「こちらもですね。SNSは相変わらず勝手な憶測ばかりが飛び交っています。まあ、真面目に謎を考えている人なんてほとんどいないと思いますが」

裁判所の前にある小公園の広場の隅でスマホの画面を見せ合う。御影さんの画面には修真の投稿を引用したポストがズラリと並んでいたがどれも中身はなく、野次馬根性のある人たちがインプレッション稼ぎにあれこれ言っているだけのように思えた。

「やはり、私たちで考えるしかありませんね」

「ちなみに、2番の謎も実は解けている、なんてことは?」

「残念ながら、ここから先は本当に解けていません。錦木さんと同じく、ちんぷんかんぷんです」

「バカにしてます?」

「まさか。してませんよ」

御影さんは小さく笑う。それからSNSのアプリを閉じ、写真フォルダから2番の謎を選択して画面いっぱいに表示させた。

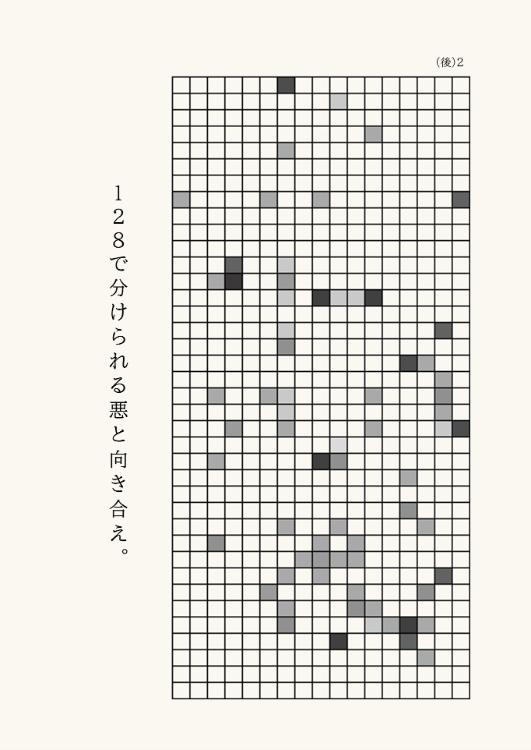

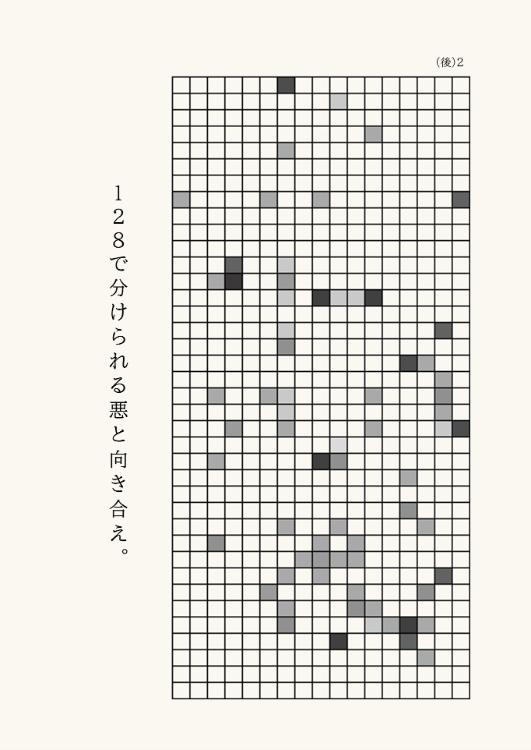

「2番の謎の指示は、1番に比べるとだいぶ簡素ですよね。『128で分けられる悪と向き合え。』か……」

「1番の謎のように、最初に投稿されたベースの画像から文字を拾ってきて並べ替える謎だとするなら、『悪と向き合え。』が『黒マスを読め』を意味していると推理できます。ただ、マス格子には黒マスというより、濃淡様々な灰色のマスが配置されています。いったいどれを読むのかがわかりません」

「ポイントは、『128で分けられる』ですよね。128マス目とかですかね」

「マス目だとすると、基点がわかりません。右上なのか左下なのか。それに、それよりも前を読むのか後を読むのかも……」

「右上の2の前に『(後)』とあるので、128マス目より後とか?」

「だとすると数が多すぎます。濃淡で意味を分けるにしても、この数の文字を並び替えて意味の通る文を作るのはほぼ不可能ですね」

うーんと二人で考え込む。御影さん曰く、ひとつ前の答えである『最高裁判所』がヒントとなっているのであれば、ここに何かあるのか。もしくは、『最高裁判所』というワードそのもの、あるいは特徴がヒントとなっているのか。

「錦木さん、少し場所を移しましょうか。雨も強くなってきましたし」

数分悩んだところで、御影さんが溜まった空気を吐き出すように息をついた。いつの間にか、雨足はタクシーを降りた時よりも強くなっていた。どうやら、かなり考え込んでいたらしい。

「じゃあ、向かいにある国会図書館内にあるカフェとかどうですか?」

「いいですね。ちょうどお昼時ですし。何か軽く食べながら、謎を」

御影さんがそこまで言いかけたところで、不意に背後からシャッター音が聞こえた。

咄嗟に振り向く。するとそこには、無精ひげを生やした細身の眼鏡男がこちらにカメラを向けていた。

「殺人ミステリー作家の担当編集、事件を他所に男と雨の日の逢瀬……うーん、記事にしちゃあ微妙だな」

「あなたは……!」

男を見とめた御影さんが驚きの声を発した。その視線にはどこか、怒りや憎しみのような鋭さが宿っている。

「どうも、御影さん。追加取材の電話以来だから、三日ぶりくらい? オレの記事は見てくれましたかね?」

「ええ、しっかりと。煽り立てるような挑発的言い回しは相変わらずでしたね、馬場さん」

馬場、と呼ばれた男は薄ら笑いを浮かべると、胸元から名刺を取り出して僕に差し出してきた。

「初めまして。週刊POAの馬場といいます。以後、お見知りおきを」

週刊POA、と言われて思い至る。昨日、修真の事件との関わりと失踪を報じた情報週刊誌だ。

「ど、どうも。えっと、錦木航大です」

「錦木さんね。錦木さんは御影さん、もっと言えば鳴海冬海とどういったご関係で?」

「馬場さん、やめてください」

単刀直入とばかりに切り込んできた馬場さんを押しのけるようにして御影さんが間に割って入った。馬場さんは心外だとばかりに両手を上げる。

「べつに、ただの興味本位ですよ。気になるじゃないですか。こんな雨の日に、鳴海冬海の担当編集である御影さんが、彼が投稿した謎について誰かと話し合っているところを見かけたりなんかしたら」

「盗み聞きしてたんですか?」

「盗み聞きと隠し撮りはオレらの専売特許ですからね」

悪びれずに馬場さんは言う。冷静沈着な御影さんも苦手だが、それ以上に嫌いなタイプの人種だ。

「じゃあこちらも言わせてもらいますが、私たちを見かけたのは偶然ではありませんね?」

「いんや~偶然ですよ。まさか御影さんがここにいらっしゃるとは思ってませんでしたし」

「そういう意味ではありません。ですがやはり、1番の謎を解いてここにいらしたようですね」

御影さんは目を細める。それから、スマホの画面に映っていた謎を馬場さんに見せた。

「あなたに訊くのは大変癪ですが、どこまでわかっていますか? この謎について」

「解けてますよ。2番の謎は」

「え」

飄々と言ってのける馬場さんに目を見張った。2番の謎が、解けている?

驚いたのは御影さんも同じだったらしく、狼狽えがちに先を続ける。

「と、解けてるって、本当に?」

「ここで嘘をついてどうするんですか。ついさっき解けて、さあ答えの場所に移動しようかって時にあなた方を見かけたんです。で、どうします?」

眼鏡を中指で押し上げ、馬場さんは値踏みするようにこちらを見返してきた。

「オレらにとって情報は飯のネタ、つまりはそうホイホイと他人に教えられるものじゃあありません。特にこの謎については解いた先に鳴海冬海と事件との関わり、そして全て真相があると睨んでますからね。何か情報を得ようってんなら、それに見合う対価を提供してくれないと」

「対価って、いったい何を知りたいんですか?」

警戒心むき出しで御影さんが問うと、馬場さんはおもむろに指を三本立てた。

「オレが今知りたいことは三つです。一つ目は鳴海冬海の仕事場について。鳴海冬海は大学生のくせして実家や赤坂にある住居用のアパートとは別に仕事場を持ってるって話じゃないですか。実に羨ましい話だ。で、それがどこなのか知りたいわけです。住所じゃなくていい、都内にあるのかだけでも」

「……残りの二つは?」

「二つ目はそこの錦木さんとの関係ですね。危急存亡の秋ってのに、御影さんが頼るような人だ。よっぽど謎解きに詳しいのか、あるいは御影さん自身や鳴海冬海と近しい関係にあるのはまず間違いない。そこんとこをはっきりさせたいわけです」

「僕はべつに、謎解きにそこまで」

反論を言いかけるや、軽くわき腹を肘で突かれた。目を向けると御影さんが眉をひそめていて、そこで自分の失言に気づく。

「ククッ。まあ、今のは聞かなかったことにしましょう。それで三つ目、これが一番知りたいことですが、御影さんと鳴海冬海、あるいは殺された藤枝大雅との本当の関係です」

「え?」

予想外の言葉に、思わず呆けた声が漏れた。馬場さんは視線を御影さんに留めたまま続ける。

「聞き及んでますよ、御影さん。あなた、随分と今回の謎解きや事件の真相解明に力を入れているみたいじゃないですか。警察関係者に無理を言って事件についてあれこれ訊いたり、有給取得や強引なスケジュール調整をしてまで謎解きに奔走したり。いやね、担当作家を信じて無実を証明したいというのは実に立派だ。尊敬しますよ。でも、あまりにもこの事件に入れ込みすぎじゃないですか? 鳴海冬海、もしくは藤枝大雅と、何かただならぬ関係でもあるんじゃないですか?」

馬場さんは蛇が獲物を見つけたがごとく、御影さんに詰め寄った。その目は一挙手一投足を見逃さないとばかりに鋭い。少しでも不審な点があれば追求しようという魂胆がありありと出ていた。

御影さんは何も言わない。何かに耐えているようにも見えた。

気づけば、今度は僕が御影さんと馬場さんの間に割り入っていた。

「ば、馬場さん! 僕は……鳴海冬海の、友人です。大学こそ違いますが、幼い頃からずっと一緒にいる幼馴染で、親友です。御影さんとはアイツに紹介されて知り合いました。事件の真相解明や謎解きは、僕が御影さんに頼んだんです。親友への疑いを晴らしたかったから。アイツは無実です。だから、憶測であることないことを書かないでください!」

昨日ネットに出た記事は、よくまとめられていた反面、御影さんも言っていたように読者を煽り立てて修真への批判を湧き上がらせようとする意図が透けて見えた。あの記事では、「フィクションと現実の区別がつかなくなった狂人」などとSNSで叩かれても無理はない。

正直、腹が立った。

修真のことをよく知りもしないくせに、エンタメを提供する感覚で面白おかしく記事を書き、批判を扇動する記事に。

修真のことをよく知りもしない人が、自分勝手な義侠心に任せて悪と決めつけ、糾弾していることが。

社会的に成功している修真を妬み、自己中心的な劣等感に負けて追い落とそうとしている、どうしようもない偽善者が……堪らなく憎かった。

そして。目の前にいるこの男は、今度は御影さんのプライベートに踏み込み、再び世間の好奇に満ちた非難を煽ろうとしている。せめて、それだけでも阻止したかった。

「へえ」

しばらく僕と馬場さんは睨み合っていたが、やがてふっと彼の視線が緩んだ。どこか関心したようにつぶやく。

「なるほどねえ、幼馴染に親友か。それはそれは、御影さんに続いて実に立派で眩しい友情だこと。今はその友情に免じて、これ以上の追及は勘弁してあげますよ」

「それはどうも」

「で、なんでしたっけ。ああ、そう、2番の謎でしたね。いただいた情報の対価として差し上げられるのはせいぜいヒントまでですが、構いませんよね?」

僕が頷くと、馬場さんは楽しそうに「どれにしようかな~」と顎に手を当てた。どこまでも人を小馬鹿にした態度が気に食わないが、ここは我慢だ。やがて馬場さんは、人差し指を立てて雨が降り注ぐ空を指さした。

「雲は基本的に白色ですが、分厚くなると地上に通り抜ける太陽光が減少し、下から見ると灰色や黒色に見えます。つまり、白色、灰色、黒色という色は明度に応じて変化し、決まるわけです。ヒントとしては以上です」

「……は?」

意味が分からず、僕は素っ頓狂な声をあげた。なんだその理科の講義みたいなヒントは。

「ククッ、大丈夫ですよ。御影さんがいるんですから。それじゃあオレは行きますね」

馬場さんはシャツの首元を整えると、ゆったりとした足取りで僕らとすれ違う。

「ああ、そう。それともうひとつ」

しかし、僕の隣に来たところで立ち止まり、思い出したように言った。

「幼馴染で親友ってのは良い響きだ。さぞ馬も合い、楽しい日々を過ごして、お互いのことはなんでもわかってるんでしょう。でもね、そんなのはただのまやかしだ」

「え?」

「長年一緒にいても、わからないことのほうが多い。ただわかった気でいるだけ。そんな現実に、どうしようもなく打ちのめされる日が必ず来る。家族でも恋人でも親友でも、所詮自分以外は他人で、分かり合えないんです。今回の事件は、きっとその始まりになるでしょう。どうか、気を引き締めて当たってくださいね」

言いたいことだけ言うと、馬場さんは今度こそ小公園から立ち去った。

その姿が見えなくなったところで、どっと疲れが来た。

「に、錦木さん、大丈夫ですか?」

よろめいた僕を御影さんが支えてくれた。そのおかげでどうにか、雨で濡れたコンクリートにへたり込むのだけは免れた。

「ええ、なんとか。それよりすみません。勝手に答えてしまって。あの人が、本当に謎を解いたのかもわからないのに」

「いえ、いいんですよ。馬場さんはここで嘘をつくような人じゃありませんし。おかげで助かりました。ありがとうございます」

御影さんは柔らかな笑みを浮かべた。どうやら、さっきの馬場さんの詰問は堪えていないらしい。

それどころか、表情を見るに先ほどのヒントで謎は解けたのだろう。馬場さんといい御影さんといい、みんな鋭すぎやしないだろうか。

僕は馬場さんが去っていったほうへ、もう一度目を向けた。

「ほんと、参ったな」

雨はまた、いくぶんか強くなっていた。

5

僕と修真は、保育園の時からの幼馴染だ。

といっても、僕には当時の記憶はほとんどない。母曰く、赤ん坊の時から僕は人見知りで、同年代の子どもたちと遊ぶより一人でおもちゃ遊びをしているほうが多かったらしい。

ただそれも、ある日を境に少しずつ変わっていった。

――おーい! おまえもこっちこいよ! いっしょにあそぼーぜ!

唯一ある幼い頃の記憶。絵本か何かでひとり遊んでいた僕の手をとり、かくれんぼで遊ぼうとしていたグループに誘ってくれたのだ。

嬉しかった。

たったそれだけの感情を、今でも覚えている。どんなかくれんぼだったかとか、他に誰がいたかだとか、そんなことは微塵も記憶にないのに、修真が僕の手を引いてくれたことだけは覚えていた。

おそらくそれをきっかけに、僕は修真とよく関わるようになったのだろう。いつの間にか、僕の思い出の中では当たり前のように修真が隣にいた。小学校の運動会。中学校の長距離遠足。高校の文化祭。どのイベント、日常を切り取っても修真と僕は腐れ縁のごとく一緒にいた。

中二の時には、修真が兼ねてより挑戦したいと言っていた某ミステリー新人賞の応募作品を読んで感想を伝えたり、作品内における謎解きやトリックが実際に可能かどうかを試すのに協力したりもした。修真は普段こそ温厚でまあまあ適当なところがあるが、こと応募作品については謎を含めて一切手抜きをしなかった。画像やイラスト添付が可能な公募だったので、モノクロ写真を重ねて解く暗号を作ろうということになり、様々な構図の写真を百枚以上撮ったこともあった。実際に仕掛けのある用紙を作って照明にかざして見たり、ドアノブの鍵を外から施錠する犯人の密室トリックと同じ仕掛けを用意して何度も調整したりと、二人で一日中試行錯誤した時もあった。一緒に選考結果を待って受賞連絡があった日は二人で踊りまくって喜んだ。

――航大。俺たちは、ずっと親友だからな。

高校の卒業式で、感受性豊かな彼は目元を涙で濡らし、気障なセリフを投げかけてきた。雰囲気にも酔っていたんだろうし、小中高と同じ学校だった僕らが大学で別々の学校に進学することも影響したのかもしれない。僕としては隣の県なのでいつでも会えるし、そこまで感傷的にはならなかったのだが、修真はかなり寂しがってくれた。

昔から、そんなやつだった。

自分の気持ちに素直で、明るく、周囲への気配りも忘れない。誰とでも打ち解ける社交性を持ちつつ、僕のような日陰者も放っておくことはしない。勉学も関東随一の大学に受かるほどで、ミステリー小説の新人賞で大賞を獲るほどの文才があるという完璧ぶり。

本当に、僕ごときが親友などと、何を寝ぼけたことを言っているんだといつも思っていた。

なんなら、今でも思っている。

本人には決して言わないけれど、とてもじゃないが僕なんかでは修真とは釣り合わない。彼にはもっと、それこそ同じハイレベルな大学で学んでいる学友の中にこそ、親友と呼ぶに相応しい人がいるはずだ。

もちろん、能力の良し悪しなんかで友達を決めるものではないともわかっている。修真自身も、僕が常々こんなことを思っていたなどと知ったらさすがに怒り、悲しみ、諭してきそうだ。

ただそれでも、完璧な幼馴染の親友から向けられる信頼は、昔の僕にとっても、今の僕にとっても、嬉しく思えると同時に、それなりに重いものだった。

心地良くも、不愉快。そうした微妙な感情の狭間で僕は悶々と過ごしていて、けれどこのまま、なんだかんだでずっと続いていくんだろうなと、悠長に考えていた。

しかし、そうはならなかった。

突然、眼前に想像の斜め上をいく現実を突きつけられることとなった。

殺人事件の重要参考人として嫌疑をかけられた親友。

僕は、平静を保てなくなった。

そして、彼は忽然と姿を消した。

僕に何も言わず、メッセージすらなく、失踪した。

後に残ったのは、意味不明な謎解きの画像だけ。どんな意図があるのか、修真は全世界に向けてこれを発信した。

僕は、そこまでミステリーや謎解きが得意ではない。修真もそれをわかっているはずなので、これは僕に宛てたものではないんだろう。

修真の本心が見えなかった。

僕は、何もわかっていなかったのだ。

どうしようもなく、心が痛んだ。耐え難い痛みだった。

このままには、できなかった。

「なんとしても、修真に……」

「錦木さん?」

そこで、我に返った。

しまった。完全に気を取られていた。

今僕がいるのは、またもタクシーの中。外は雨に濡れたビル群の景色が滑っていき、隣には今し方僕の意識を現実に引き戻してくれた名探偵顔負けの編集者である御影さんが座っている。

「あ、すみません。少し、考え事をしてました。続けてください」

僕が謝ると、御影さんは心配そうな表情をしつつも「わかりました」と頷く。僕も頭を切り替えて、改めて彼女の手元にある2番の謎が印刷された紙へと視線を落とした。

「では続けますが、私たちが指示書きにある『128で分けられる』に注目したところまでは良かったんです。そしてこの128が何を示すかですが、かなり不本意ながらも馬場さんのヒントのおかげでわかりました」

「それで、なんだったんですか?」

「RGB値です」

なんだそれは。

僕が首を傾げると、御影さんはスマホの画面を見せてくる。

「光の三原色であるRed、Green、Blueの頭文字をとったもので、それぞれについてどの程度の明度かを表す値です。スマホやディスプレイにも使われているカラーモデルですよ。値は0〜255まであり、128は中間に当たります。そして三色のRGB値が128の時にできる色は、純粋な灰色なんです」

「え、ってことは……」

「そうです。2番の謎は、RGB値が128の時にできる灰色より濃いか薄いかで分けろ、という意味です」

「そんなの、どうやって」

2番の謎の画像を僕はスマホの画面に映し出す。そこには、濃淡様々な灰色があちこちに散らばっていた。明らかに薄いもの、濃いものはまだわかるとして、微妙なやつはどうやって見分けろというのか。

「これについてはいくつか方法が考えられますが、さすがは鳴海先生でした」

御影さんはスマホ画面を操作し、1番の謎の画像を表示させた。

「1番の謎の中央マスと横向きに書かれた『甲州三坂水面』の間に走る縦線……先ほど私のパソコンでRGB値に直してみたんですが、限りなく128に近い値でした。おそらく作成段階では128に設定していたものと思われます。つまり、これを基準として見分けることができます」

一度画像を閉じると、御影さんは画像編集アプリを起動させた。そのまま慣れた手つきで、2番の謎の画像にあるマス枠の外側に、1番の謎の灰色の縦線部分を合成させた。

「灰色という色は、色の中で唯一色相も彩度も持たない、明度だけを持つ色です。この合成させた画像を、今度は画像編集機能を使って明るさを最大にしてみてください。濃淡がくっきりと出て、見分けやすくなるはずです」

最後は僕にやってみろとばかりに、御影さんは自身のスマホを手渡してきた。僕はおっかなびっくり画面に指を滑らせ、露出加工のパーセンテージを最大にする。

「あ、灰色が」

驚きだった。加工パーセンテージを上げていくにつれて、薄い灰色がみるみる見えなくなっていく。基準にしていた灰色で、ギリギリ見えるかどうかくらいだ。もはや、比較は容易だった。

「あとは、残った濃い部分とベースとなる改変された文章とを照らし合わせて、文字を抜き出してくるだけです」

既に抜き出し作業は終えていたようで、御影さんは1番の謎を解いた時と同様に紙にそれらの文字を書いていた。

自 う ジ ュ う き ン は ん 愚 め ょ う い

今回抜き出された文字は、14文字。

「多くないですか?」

「少し。ですが、鳴海先生はアナグラムの暗号や謎をよく使われるので、このくらいならできないことはありませんよ」

どこまでも頼りになる言葉とともに、御影さんはさらに別の紙を僕に手渡してきた。そこには、何十通りもの並び替えた文字が羅列されていた。

そして一番下に、大きな丸とともに答えが記されている。

「2番の謎の答えは、『めいはんジン愚うきュう自ょう』。つまり、『明阪神宮球場』が私たちの次の行き先です」

明阪神宮球場。

通称、神宮球場と略されることが多い、この辺りでは一番有名な野球場だ。『最高裁判所』に続き、また誰もが知っている都内の施設の名前が導き出されたとあっては、おそらくこれが正しい解き方なんだろう。

「でも、結局『最高裁判所』は特にヒントでもなんでもなかったってことですか?」

今の解法の中には、『最高裁判所』に関するものが見られなかったように思う。そんな純粋な疑問をぶつけると御影さんは短く苦笑した。

「きっと、『最高裁判所』は『白黒をはっきりさせろ』というヒントだったんでしょうね。露出加工で灰色の濃さを際立たせるのはこれで思いついたのですが、やはりわかりにくいですよね。これは赤ペン案件かな」

なんとも編集者らしい感想に、僕もつられて小さく笑った。

外は雨が降っていた。先週は晴れが続いていたのに、今週に入ってからずっと雨続きだ。晴耕雨読という四字熟語にもあるように、本来ならこんな日は部屋にこもって読書でもしていたかった。

けれど、十年以上の付き合いである幼馴染に殺人事件の容疑がかけられ、直後に意味深な謎解き画像を残して失踪したとあってはそうも言っていられない。御影さんからの急な呼び出しに応じたのも、僕自身、真実が知りたかったからだ。

そして今、またも強引な形で御影さんにカフェを連れ出され、タクシーに乗って1番の謎の答えと思しき場所に向かっているのも、同様の理由だ。

「それで、そろそろ僕が知りたいことも話してもらっていいですか?」

タクシーに乗り込んでから一言も発していない御影さんに向かって、僕は尋ねた。

でも、しばらく反応はなかった。彼女は、ぼんやりと窓の外を流れる都内の景色を眺めていた。苛立ち、彼女の肩を軽く叩いたところで、ようやく御影さんはこちらに視線を移した。

「あ、ああ。すみません。少し、考え事をしていました」

「謎のことですか?」

「いえ。どちらかといえば、事件のほうです」

「じゃあちょうどいいですね。僕が聞きたいのも、そのことですから」

昨日。修真が謎解き画像の投稿をした日の夜、御影さんから電話がかかってきた。その時の御影さんもいたく冷静な口調だったが、今よりも僅かに焦っているような気配はあった。

『情報交換をしませんか? 鳴海先生が投稿した謎と、事件のことについて』

早口に、御影さんはそう提案してきた。

僕に乗らない理由はなかった。謎解きはちんぷんかんぷんだったし、事件に至っては新聞や情報誌の記事以上の情報はまるで知らなかったからだ。

その点、御影さんは自分が担当する作家のことというのもあって、僕以上に情報を持っているみたいだった。そこを聞かずには、今日は帰ることができない。

「僕は、知りたいんです。アイツがどうしてこんな謎解き画像を投稿して失踪したのか、事件の真相は何なのか、知りたいんです。だから、御影さんが知っていることを、教えてください」

「いいですけど、私も大したことはわからないですよ」

そう言うと、御影さんはまた視線を景色に戻して滔々と話し始めた。

2025年8月13日。神奈川県内のとある一軒家で、死後一日ほど経過した一人の男性の遺体が発見された。

遺体の身元は藤枝大雅、三十一歳。無職。五十歳になる母親と二人で暮らしていたらしい。

しかしながら、遺体の第一発見者は母親ではなく鳴海冬海、つまりは成見修真だった。母親は遊び人で、休みの時はよく外を出歩き、事件当日を含めてほとんど家には帰っていなかったようだった。片や修真は藤枝大雅と従兄弟関係で、共通趣味の釣りや本屋巡り等たまに遊びに行っていたらしく、その日も〆切だった原稿の初稿を提出した後に藤枝宅へ赴き、遺体を発見したとのことだった。

発見当時、藤枝大雅の遺体はリビングの上方にある太い梁から荷締めベルトで首を吊られていた。足元にはダイニングテーブルのイスが転がっており、現場の状況からそれを踏み台にして首を吊ったのだと思われた。

「それだと、自殺ってことになりませんか?」

「いえ、それが、身長が足りなかったようなんです。藤枝さんは小柄で、イスに乗っても梁から垂れている荷締めベルトの輪にまるで届かないらしくて。それで一気に事件性が高くなりました」

確かに、それは不自然だ。まるでミステリー小説、自殺に見せかけた他殺というわけか。

「部屋は散らかっていて、衣服にも乱れがあり、首元には吉川線……引っ搔いた傷があったことからも、犯人は被害者と揉み合い、その中で絞殺。その後遺体を梁に吊るして、自殺に見せかけるために足元にイスを転がしておいた……と現場検証した警察は判断したようです」

「なるほど……それで、修真に疑いが向いたのはどうしてですか?」

「指紋が残っていたんです。荷締めベルトと被害者の衣服、足元に倒れていたイスにも」

「え……」

言葉を失い、息をつく。それは、かなりの証拠だ。

「それと、アリバイが不確かなこともありました。藤枝さんが死亡したのは前日の8月12日らしく、その日の鳴海先生は原稿の〆切前日ということもあって仕事部屋にこもっていて……こんなことなら、電話とか打ち合わせとかしておくべきでした……」

御影さんは悔しそうに俯いた。けれど、すぐに顔を上げて僕を見える。

「でもこれは、鳴海先生の犯行じゃない。誰かが鳴海先生に罪を着せようとしたものに違いありません。鳴海先生は藤枝さんと仲が良かったと聞いていますし、殺す動機がありません。そもそも、鳴海先生にしては偽装が杜撰すぎます。従兄弟なら体格が小柄だということもわかっていたはず、届かないイスを足元に転がしておくなんて愚行はしません。それに、揉み合いで衣服が乱れ部屋が散らかっていたとしたら、切創や挫創なんかの防御創があるはずなのにそれもなかったみたいなんです。あと、人通りの多い場所なのに鳴海先生が藤枝さんの家の近くにいたっていう目撃情報もない。指紋だって、鳴海先生は従兄弟である藤枝さんの家によく遊びに行っていたらしいので、その時に付いたものでしょう。その証拠にベルトが結ばれていた梁やベルトを結びつける時に使ったと思われる脚立なんかにも鳴海先生の指紋はありませんでした。だから私は、鳴海先生は無実だと信じています」

「な、なるほど……」

早口でまくし立ててくる様子は、カフェで話していた時よりもやや冷静さを欠いているように見えた。本人もそれに気づいたのか、ハッとした様子で「すみません」と謝ってくる。

「鳴海先生の人柄と、現場の状況の不可解さ。これが、鳴海先生が犯人ではないと信じている理由です。錦木さんは、どう思いますか?」

「いえ、確かに、御影さんの言う通りだと思います。アイツならもっと、完璧にするでしょうから」

修真は明るく爽やかながら、まるで隙がなかった。しかも、修真は売り出し中のミステリー作家なのだ。計画的にしろ突発的にしろ、仮に犯人なのだとしたらもっと上手くやるだろう。

となれば、修真は犯人ではない。

でも、そうだとするなら……

「間もなく、目的地です」

僕が続く疑問を御影さんに投げかけようとしたところで、運転手が到着を告げた。見ると、すぐ真横を国立劇場の外壁が流れていくところだった。

「必ず、私が……」

膝の上に置かれた御影さんの手は、固く握り締められていた。

4

最高裁判所前で降りると、僕らはとりあえず周囲をぐるりと一周した。そんな都合よく裁判が行われているとか一般見学ができるとかはないので、構内に入ることはできない。足を運んだまではいいものの、現地観察はものの十五分程度で終わった。

「御影さん。事件日前後のイベントや裁判も調べましたが、学生向けの仕事紹介イベントがあったくらいで関係はなさそうです」

「こちらもですね。SNSは相変わらず勝手な憶測ばかりが飛び交っています。まあ、真面目に謎を考えている人なんてほとんどいないと思いますが」

裁判所の前にある小公園の広場の隅でスマホの画面を見せ合う。御影さんの画面には修真の投稿を引用したポストがズラリと並んでいたがどれも中身はなく、野次馬根性のある人たちがインプレッション稼ぎにあれこれ言っているだけのように思えた。

「やはり、私たちで考えるしかありませんね」

「ちなみに、2番の謎も実は解けている、なんてことは?」

「残念ながら、ここから先は本当に解けていません。錦木さんと同じく、ちんぷんかんぷんです」

「バカにしてます?」

「まさか。してませんよ」

御影さんは小さく笑う。それからSNSのアプリを閉じ、写真フォルダから2番の謎を選択して画面いっぱいに表示させた。

「2番の謎の指示は、1番に比べるとだいぶ簡素ですよね。『128で分けられる悪と向き合え。』か……」

「1番の謎のように、最初に投稿されたベースの画像から文字を拾ってきて並べ替える謎だとするなら、『悪と向き合え。』が『黒マスを読め』を意味していると推理できます。ただ、マス格子には黒マスというより、濃淡様々な灰色のマスが配置されています。いったいどれを読むのかがわかりません」

「ポイントは、『128で分けられる』ですよね。128マス目とかですかね」

「マス目だとすると、基点がわかりません。右上なのか左下なのか。それに、それよりも前を読むのか後を読むのかも……」

「右上の2の前に『(後)』とあるので、128マス目より後とか?」

「だとすると数が多すぎます。濃淡で意味を分けるにしても、この数の文字を並び替えて意味の通る文を作るのはほぼ不可能ですね」

うーんと二人で考え込む。御影さん曰く、ひとつ前の答えである『最高裁判所』がヒントとなっているのであれば、ここに何かあるのか。もしくは、『最高裁判所』というワードそのもの、あるいは特徴がヒントとなっているのか。

「錦木さん、少し場所を移しましょうか。雨も強くなってきましたし」

数分悩んだところで、御影さんが溜まった空気を吐き出すように息をついた。いつの間にか、雨足はタクシーを降りた時よりも強くなっていた。どうやら、かなり考え込んでいたらしい。

「じゃあ、向かいにある国会図書館内にあるカフェとかどうですか?」

「いいですね。ちょうどお昼時ですし。何か軽く食べながら、謎を」

御影さんがそこまで言いかけたところで、不意に背後からシャッター音が聞こえた。

咄嗟に振り向く。するとそこには、無精ひげを生やした細身の眼鏡男がこちらにカメラを向けていた。

「殺人ミステリー作家の担当編集、事件を他所に男と雨の日の逢瀬……うーん、記事にしちゃあ微妙だな」

「あなたは……!」

男を見とめた御影さんが驚きの声を発した。その視線にはどこか、怒りや憎しみのような鋭さが宿っている。

「どうも、御影さん。追加取材の電話以来だから、三日ぶりくらい? オレの記事は見てくれましたかね?」

「ええ、しっかりと。煽り立てるような挑発的言い回しは相変わらずでしたね、馬場さん」

馬場、と呼ばれた男は薄ら笑いを浮かべると、胸元から名刺を取り出して僕に差し出してきた。

「初めまして。週刊POAの馬場といいます。以後、お見知りおきを」

週刊POA、と言われて思い至る。昨日、修真の事件との関わりと失踪を報じた情報週刊誌だ。

「ど、どうも。えっと、錦木航大です」

「錦木さんね。錦木さんは御影さん、もっと言えば鳴海冬海とどういったご関係で?」

「馬場さん、やめてください」

単刀直入とばかりに切り込んできた馬場さんを押しのけるようにして御影さんが間に割って入った。馬場さんは心外だとばかりに両手を上げる。

「べつに、ただの興味本位ですよ。気になるじゃないですか。こんな雨の日に、鳴海冬海の担当編集である御影さんが、彼が投稿した謎について誰かと話し合っているところを見かけたりなんかしたら」

「盗み聞きしてたんですか?」

「盗み聞きと隠し撮りはオレらの専売特許ですからね」

悪びれずに馬場さんは言う。冷静沈着な御影さんも苦手だが、それ以上に嫌いなタイプの人種だ。

「じゃあこちらも言わせてもらいますが、私たちを見かけたのは偶然ではありませんね?」

「いんや~偶然ですよ。まさか御影さんがここにいらっしゃるとは思ってませんでしたし」

「そういう意味ではありません。ですがやはり、1番の謎を解いてここにいらしたようですね」

御影さんは目を細める。それから、スマホの画面に映っていた謎を馬場さんに見せた。

「あなたに訊くのは大変癪ですが、どこまでわかっていますか? この謎について」

「解けてますよ。2番の謎は」

「え」

飄々と言ってのける馬場さんに目を見張った。2番の謎が、解けている?

驚いたのは御影さんも同じだったらしく、狼狽えがちに先を続ける。

「と、解けてるって、本当に?」

「ここで嘘をついてどうするんですか。ついさっき解けて、さあ答えの場所に移動しようかって時にあなた方を見かけたんです。で、どうします?」

眼鏡を中指で押し上げ、馬場さんは値踏みするようにこちらを見返してきた。

「オレらにとって情報は飯のネタ、つまりはそうホイホイと他人に教えられるものじゃあありません。特にこの謎については解いた先に鳴海冬海と事件との関わり、そして全て真相があると睨んでますからね。何か情報を得ようってんなら、それに見合う対価を提供してくれないと」

「対価って、いったい何を知りたいんですか?」

警戒心むき出しで御影さんが問うと、馬場さんはおもむろに指を三本立てた。

「オレが今知りたいことは三つです。一つ目は鳴海冬海の仕事場について。鳴海冬海は大学生のくせして実家や赤坂にある住居用のアパートとは別に仕事場を持ってるって話じゃないですか。実に羨ましい話だ。で、それがどこなのか知りたいわけです。住所じゃなくていい、都内にあるのかだけでも」

「……残りの二つは?」

「二つ目はそこの錦木さんとの関係ですね。危急存亡の秋ってのに、御影さんが頼るような人だ。よっぽど謎解きに詳しいのか、あるいは御影さん自身や鳴海冬海と近しい関係にあるのはまず間違いない。そこんとこをはっきりさせたいわけです」

「僕はべつに、謎解きにそこまで」

反論を言いかけるや、軽くわき腹を肘で突かれた。目を向けると御影さんが眉をひそめていて、そこで自分の失言に気づく。

「ククッ。まあ、今のは聞かなかったことにしましょう。それで三つ目、これが一番知りたいことですが、御影さんと鳴海冬海、あるいは殺された藤枝大雅との本当の関係です」

「え?」

予想外の言葉に、思わず呆けた声が漏れた。馬場さんは視線を御影さんに留めたまま続ける。

「聞き及んでますよ、御影さん。あなた、随分と今回の謎解きや事件の真相解明に力を入れているみたいじゃないですか。警察関係者に無理を言って事件についてあれこれ訊いたり、有給取得や強引なスケジュール調整をしてまで謎解きに奔走したり。いやね、担当作家を信じて無実を証明したいというのは実に立派だ。尊敬しますよ。でも、あまりにもこの事件に入れ込みすぎじゃないですか? 鳴海冬海、もしくは藤枝大雅と、何かただならぬ関係でもあるんじゃないですか?」

馬場さんは蛇が獲物を見つけたがごとく、御影さんに詰め寄った。その目は一挙手一投足を見逃さないとばかりに鋭い。少しでも不審な点があれば追求しようという魂胆がありありと出ていた。

御影さんは何も言わない。何かに耐えているようにも見えた。

気づけば、今度は僕が御影さんと馬場さんの間に割り入っていた。

「ば、馬場さん! 僕は……鳴海冬海の、友人です。大学こそ違いますが、幼い頃からずっと一緒にいる幼馴染で、親友です。御影さんとはアイツに紹介されて知り合いました。事件の真相解明や謎解きは、僕が御影さんに頼んだんです。親友への疑いを晴らしたかったから。アイツは無実です。だから、憶測であることないことを書かないでください!」

昨日ネットに出た記事は、よくまとめられていた反面、御影さんも言っていたように読者を煽り立てて修真への批判を湧き上がらせようとする意図が透けて見えた。あの記事では、「フィクションと現実の区別がつかなくなった狂人」などとSNSで叩かれても無理はない。

正直、腹が立った。

修真のことをよく知りもしないくせに、エンタメを提供する感覚で面白おかしく記事を書き、批判を扇動する記事に。

修真のことをよく知りもしない人が、自分勝手な義侠心に任せて悪と決めつけ、糾弾していることが。

社会的に成功している修真を妬み、自己中心的な劣等感に負けて追い落とそうとしている、どうしようもない偽善者が……堪らなく憎かった。

そして。目の前にいるこの男は、今度は御影さんのプライベートに踏み込み、再び世間の好奇に満ちた非難を煽ろうとしている。せめて、それだけでも阻止したかった。

「へえ」

しばらく僕と馬場さんは睨み合っていたが、やがてふっと彼の視線が緩んだ。どこか関心したようにつぶやく。

「なるほどねえ、幼馴染に親友か。それはそれは、御影さんに続いて実に立派で眩しい友情だこと。今はその友情に免じて、これ以上の追及は勘弁してあげますよ」

「それはどうも」

「で、なんでしたっけ。ああ、そう、2番の謎でしたね。いただいた情報の対価として差し上げられるのはせいぜいヒントまでですが、構いませんよね?」

僕が頷くと、馬場さんは楽しそうに「どれにしようかな~」と顎に手を当てた。どこまでも人を小馬鹿にした態度が気に食わないが、ここは我慢だ。やがて馬場さんは、人差し指を立てて雨が降り注ぐ空を指さした。

「雲は基本的に白色ですが、分厚くなると地上に通り抜ける太陽光が減少し、下から見ると灰色や黒色に見えます。つまり、白色、灰色、黒色という色は明度に応じて変化し、決まるわけです。ヒントとしては以上です」

「……は?」

意味が分からず、僕は素っ頓狂な声をあげた。なんだその理科の講義みたいなヒントは。

「ククッ、大丈夫ですよ。御影さんがいるんですから。それじゃあオレは行きますね」

馬場さんはシャツの首元を整えると、ゆったりとした足取りで僕らとすれ違う。

「ああ、そう。それともうひとつ」

しかし、僕の隣に来たところで立ち止まり、思い出したように言った。

「幼馴染で親友ってのは良い響きだ。さぞ馬も合い、楽しい日々を過ごして、お互いのことはなんでもわかってるんでしょう。でもね、そんなのはただのまやかしだ」

「え?」

「長年一緒にいても、わからないことのほうが多い。ただわかった気でいるだけ。そんな現実に、どうしようもなく打ちのめされる日が必ず来る。家族でも恋人でも親友でも、所詮自分以外は他人で、分かり合えないんです。今回の事件は、きっとその始まりになるでしょう。どうか、気を引き締めて当たってくださいね」

言いたいことだけ言うと、馬場さんは今度こそ小公園から立ち去った。

その姿が見えなくなったところで、どっと疲れが来た。

「に、錦木さん、大丈夫ですか?」

よろめいた僕を御影さんが支えてくれた。そのおかげでどうにか、雨で濡れたコンクリートにへたり込むのだけは免れた。

「ええ、なんとか。それよりすみません。勝手に答えてしまって。あの人が、本当に謎を解いたのかもわからないのに」

「いえ、いいんですよ。馬場さんはここで嘘をつくような人じゃありませんし。おかげで助かりました。ありがとうございます」

御影さんは柔らかな笑みを浮かべた。どうやら、さっきの馬場さんの詰問は堪えていないらしい。

それどころか、表情を見るに先ほどのヒントで謎は解けたのだろう。馬場さんといい御影さんといい、みんな鋭すぎやしないだろうか。

僕は馬場さんが去っていったほうへ、もう一度目を向けた。

「ほんと、参ったな」

雨はまた、いくぶんか強くなっていた。

5

僕と修真は、保育園の時からの幼馴染だ。

といっても、僕には当時の記憶はほとんどない。母曰く、赤ん坊の時から僕は人見知りで、同年代の子どもたちと遊ぶより一人でおもちゃ遊びをしているほうが多かったらしい。

ただそれも、ある日を境に少しずつ変わっていった。

――おーい! おまえもこっちこいよ! いっしょにあそぼーぜ!

唯一ある幼い頃の記憶。絵本か何かでひとり遊んでいた僕の手をとり、かくれんぼで遊ぼうとしていたグループに誘ってくれたのだ。

嬉しかった。

たったそれだけの感情を、今でも覚えている。どんなかくれんぼだったかとか、他に誰がいたかだとか、そんなことは微塵も記憶にないのに、修真が僕の手を引いてくれたことだけは覚えていた。

おそらくそれをきっかけに、僕は修真とよく関わるようになったのだろう。いつの間にか、僕の思い出の中では当たり前のように修真が隣にいた。小学校の運動会。中学校の長距離遠足。高校の文化祭。どのイベント、日常を切り取っても修真と僕は腐れ縁のごとく一緒にいた。

中二の時には、修真が兼ねてより挑戦したいと言っていた某ミステリー新人賞の応募作品を読んで感想を伝えたり、作品内における謎解きやトリックが実際に可能かどうかを試すのに協力したりもした。修真は普段こそ温厚でまあまあ適当なところがあるが、こと応募作品については謎を含めて一切手抜きをしなかった。画像やイラスト添付が可能な公募だったので、モノクロ写真を重ねて解く暗号を作ろうということになり、様々な構図の写真を百枚以上撮ったこともあった。実際に仕掛けのある用紙を作って照明にかざして見たり、ドアノブの鍵を外から施錠する犯人の密室トリックと同じ仕掛けを用意して何度も調整したりと、二人で一日中試行錯誤した時もあった。一緒に選考結果を待って受賞連絡があった日は二人で踊りまくって喜んだ。

――航大。俺たちは、ずっと親友だからな。

高校の卒業式で、感受性豊かな彼は目元を涙で濡らし、気障なセリフを投げかけてきた。雰囲気にも酔っていたんだろうし、小中高と同じ学校だった僕らが大学で別々の学校に進学することも影響したのかもしれない。僕としては隣の県なのでいつでも会えるし、そこまで感傷的にはならなかったのだが、修真はかなり寂しがってくれた。

昔から、そんなやつだった。

自分の気持ちに素直で、明るく、周囲への気配りも忘れない。誰とでも打ち解ける社交性を持ちつつ、僕のような日陰者も放っておくことはしない。勉学も関東随一の大学に受かるほどで、ミステリー小説の新人賞で大賞を獲るほどの文才があるという完璧ぶり。

本当に、僕ごときが親友などと、何を寝ぼけたことを言っているんだといつも思っていた。

なんなら、今でも思っている。

本人には決して言わないけれど、とてもじゃないが僕なんかでは修真とは釣り合わない。彼にはもっと、それこそ同じハイレベルな大学で学んでいる学友の中にこそ、親友と呼ぶに相応しい人がいるはずだ。

もちろん、能力の良し悪しなんかで友達を決めるものではないともわかっている。修真自身も、僕が常々こんなことを思っていたなどと知ったらさすがに怒り、悲しみ、諭してきそうだ。

ただそれでも、完璧な幼馴染の親友から向けられる信頼は、昔の僕にとっても、今の僕にとっても、嬉しく思えると同時に、それなりに重いものだった。

心地良くも、不愉快。そうした微妙な感情の狭間で僕は悶々と過ごしていて、けれどこのまま、なんだかんだでずっと続いていくんだろうなと、悠長に考えていた。

しかし、そうはならなかった。

突然、眼前に想像の斜め上をいく現実を突きつけられることとなった。

殺人事件の重要参考人として嫌疑をかけられた親友。

僕は、平静を保てなくなった。

そして、彼は忽然と姿を消した。

僕に何も言わず、メッセージすらなく、失踪した。

後に残ったのは、意味不明な謎解きの画像だけ。どんな意図があるのか、修真は全世界に向けてこれを発信した。

僕は、そこまでミステリーや謎解きが得意ではない。修真もそれをわかっているはずなので、これは僕に宛てたものではないんだろう。

修真の本心が見えなかった。

僕は、何もわかっていなかったのだ。

どうしようもなく、心が痛んだ。耐え難い痛みだった。

このままには、できなかった。

「なんとしても、修真に……」

「錦木さん?」

そこで、我に返った。

しまった。完全に気を取られていた。

今僕がいるのは、またもタクシーの中。外は雨に濡れたビル群の景色が滑っていき、隣には今し方僕の意識を現実に引き戻してくれた名探偵顔負けの編集者である御影さんが座っている。

「あ、すみません。少し、考え事をしてました。続けてください」

僕が謝ると、御影さんは心配そうな表情をしつつも「わかりました」と頷く。僕も頭を切り替えて、改めて彼女の手元にある2番の謎が印刷された紙へと視線を落とした。

「では続けますが、私たちが指示書きにある『128で分けられる』に注目したところまでは良かったんです。そしてこの128が何を示すかですが、かなり不本意ながらも馬場さんのヒントのおかげでわかりました」

「それで、なんだったんですか?」

「RGB値です」

なんだそれは。

僕が首を傾げると、御影さんはスマホの画面を見せてくる。

「光の三原色であるRed、Green、Blueの頭文字をとったもので、それぞれについてどの程度の明度かを表す値です。スマホやディスプレイにも使われているカラーモデルですよ。値は0〜255まであり、128は中間に当たります。そして三色のRGB値が128の時にできる色は、純粋な灰色なんです」

「え、ってことは……」

「そうです。2番の謎は、RGB値が128の時にできる灰色より濃いか薄いかで分けろ、という意味です」

「そんなの、どうやって」

2番の謎の画像を僕はスマホの画面に映し出す。そこには、濃淡様々な灰色があちこちに散らばっていた。明らかに薄いもの、濃いものはまだわかるとして、微妙なやつはどうやって見分けろというのか。

「これについてはいくつか方法が考えられますが、さすがは鳴海先生でした」

御影さんはスマホ画面を操作し、1番の謎の画像を表示させた。

「1番の謎の中央マスと横向きに書かれた『甲州三坂水面』の間に走る縦線……先ほど私のパソコンでRGB値に直してみたんですが、限りなく128に近い値でした。おそらく作成段階では128に設定していたものと思われます。つまり、これを基準として見分けることができます」

一度画像を閉じると、御影さんは画像編集アプリを起動させた。そのまま慣れた手つきで、2番の謎の画像にあるマス枠の外側に、1番の謎の灰色の縦線部分を合成させた。

「灰色という色は、色の中で唯一色相も彩度も持たない、明度だけを持つ色です。この合成させた画像を、今度は画像編集機能を使って明るさを最大にしてみてください。濃淡がくっきりと出て、見分けやすくなるはずです」

最後は僕にやってみろとばかりに、御影さんは自身のスマホを手渡してきた。僕はおっかなびっくり画面に指を滑らせ、露出加工のパーセンテージを最大にする。

「あ、灰色が」

驚きだった。加工パーセンテージを上げていくにつれて、薄い灰色がみるみる見えなくなっていく。基準にしていた灰色で、ギリギリ見えるかどうかくらいだ。もはや、比較は容易だった。

「あとは、残った濃い部分とベースとなる改変された文章とを照らし合わせて、文字を抜き出してくるだけです」

既に抜き出し作業は終えていたようで、御影さんは1番の謎を解いた時と同様に紙にそれらの文字を書いていた。

自 う ジ ュ う き ン は ん 愚 め ょ う い

今回抜き出された文字は、14文字。

「多くないですか?」

「少し。ですが、鳴海先生はアナグラムの暗号や謎をよく使われるので、このくらいならできないことはありませんよ」

どこまでも頼りになる言葉とともに、御影さんはさらに別の紙を僕に手渡してきた。そこには、何十通りもの並び替えた文字が羅列されていた。

そして一番下に、大きな丸とともに答えが記されている。

「2番の謎の答えは、『めいはんジン愚うきュう自ょう』。つまり、『明阪神宮球場』が私たちの次の行き先です」

明阪神宮球場。

通称、神宮球場と略されることが多い、この辺りでは一番有名な野球場だ。『最高裁判所』に続き、また誰もが知っている都内の施設の名前が導き出されたとあっては、おそらくこれが正しい解き方なんだろう。

「でも、結局『最高裁判所』は特にヒントでもなんでもなかったってことですか?」

今の解法の中には、『最高裁判所』に関するものが見られなかったように思う。そんな純粋な疑問をぶつけると御影さんは短く苦笑した。

「きっと、『最高裁判所』は『白黒をはっきりさせろ』というヒントだったんでしょうね。露出加工で灰色の濃さを際立たせるのはこれで思いついたのですが、やはりわかりにくいですよね。これは赤ペン案件かな」

なんとも編集者らしい感想に、僕もつられて小さく笑った。