1

「――単刀直入にお伺いしますが、錦木さん。あなたはどこまでこの謎を解いていますか?」

待ち合わせをしていたカフェに到着し、事前に連絡をもらっていた窓際のテーブル席につくや、先に座っていた女性は早々にそう切り出してきた。まだ店員さんがお冷の準備をしている最中である。

「いきなりですね、御影さん」

「ああ、すみません。余裕のなさが出てしまいましたか」

言葉の内容のわりには、その声色は至って冷静そのものだ。いや、声色だけじゃない。スーツ姿がよく似合うキャリアウーマンな外見にも揺らぎは微塵も見えない。慌てふためくとか、そういう気配が一切ない。正直、僕の苦手なタイプだ。

御影七海。

修真がデビュー以来、毎年刊行している出版社、斑鳩出版の編集者だ。落ち着いた見た目らしくミステリーを好んで読み、修真の作品についても担当編集になる前から高く評価していたらしい。

ちなみに僕が彼女と知り合ったきっかけは、修真が三作目の執筆に際して行なったインタビューだ。登場人物が全て大学生のクローズドサークルで、キャラや設定作りの参考にしたいから協力してくれないかと頼まれたのだ。

最初は渋ったのだが、金欠大学生への殺し文句のひとつ、「昼飯を奢る」と言われては断ることもできない。その時に修真に関することで必要があればと一応連絡先も交換したのだが、ここに来てそれが役立つこととなった。件の画像投稿があった日の夜に電話がかかってきて、修真が最初に遺体を発見したという事件や失踪、そして例の謎について簡単な情報交換をした後、謎について会って話し合おうということになり、今に至る。

僕が昨日からの一晩で試行錯誤したあれこれをどう説明しようかと考えているところへ、カフェの店員さんがお冷を持ってきた。注文を終えると僕はおもむろに喉を潤し、やや間を置いてから首を横に振る。

「謎は、まったく解けていません。いろいろ調べたり、試してみたりはしましたが」

「取っ掛かりなんかも?」

「はい。お恥ずかしながら」

「恥ずかしくはないと思いますけど。なにせ、あの鳴海冬海が作った謎ですから」

御影さんは誇らしげに笑う。解きたいんじゃないのか、この謎を。

「ちなみに御影さんのほうはどうなんですか? 担当編集ともなれば、アイツの謎作りの癖とか傾向とか、それなりにわかっていそうですけど」

「ええ、まあ。とりあえず、詳細な情報交換といきましょうか」

そう言うと、御影さんはビジネスバッグからクリアファイルを取り出した。そこには数枚の紙束がクリップで閉じられている。中身は、一目見てすぐにわかった。

「十枚の謎、印刷してきたんですね」

「ええ。じゃないと、解けないと思いますから」

どういう意味だろうか。僕が首を傾げていると、御影さんは束の一番上に置いていた紙を僕の手元に差し出してきた。

「最初はこの一枚です。鳴海先生のアカウントから投稿されました。時間は昨日、19日の午後三時ちょうどです」

「はい。すぐに見ました。通知が来たので」

「私もです。心臓が、飛び出るかと思いました。鳴海先生は、この二日前から行方をくらませていたので」

「え?」

いきなり聞き捨てならないワードが聞こえて、僕は思わず顔を上げた。

「ああ、すみません。失踪と、事件についてはまた後で。先に謎について共有させてください」

御影さんは目を背けたが、すぐにまた手元の謎が印刷された紙へと視線を戻した。気にはなったが、僕は渋々頷いてみせる。

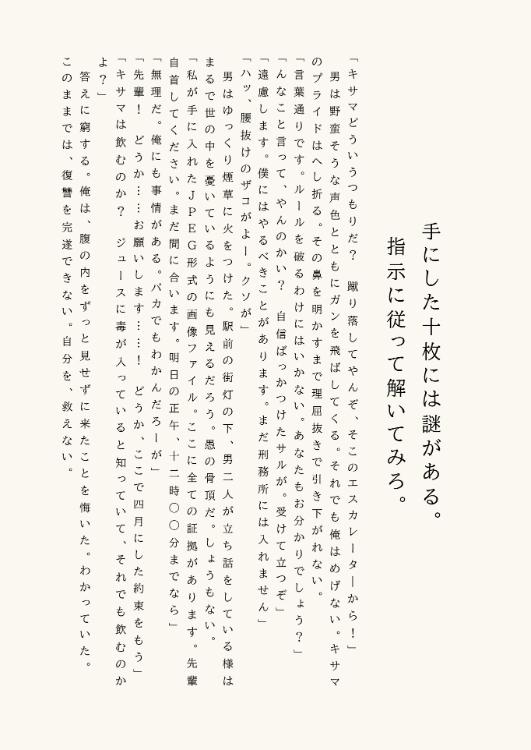

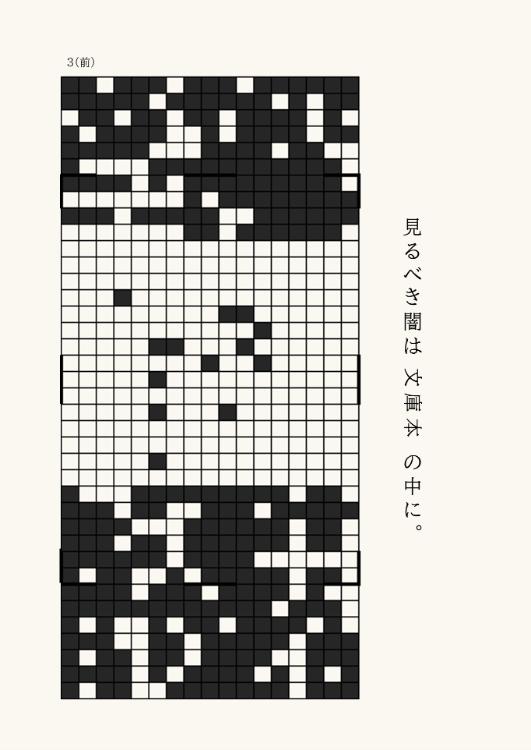

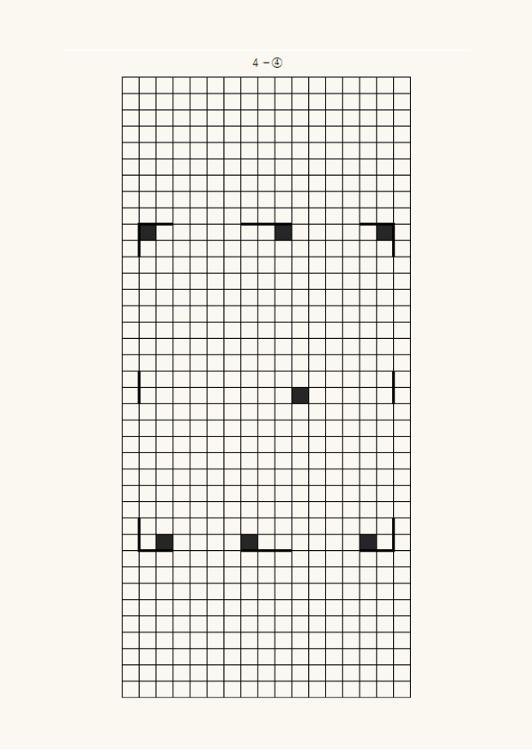

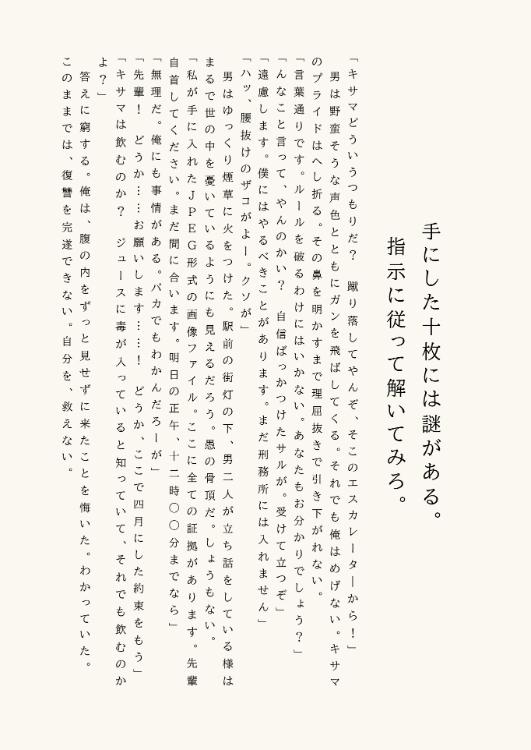

「見ての通り、最初の画像には『手にした十枚には謎がある。指示に従って解いてみろ。』という大きめの文字で書かれた指示書きと、小さな文字で書かれた文章が並んでいます。錦木さんは、小さな文字で書かれた文章をご存知ですか?」

「ええ、まあ。ご存知というか、真っ先に調べました。これはアイツ、修真のデビュー作の『目には目を、復讐には復讐を』ですよね」

「ふふっ。その通りです」

満足そうに御影さんは目を細める。確か、修真のデビュー作は御影さんの推し本だったはずだ。

あ、マズい。ってことは……

「本当にあれは、鳴海先生の良さが全開に出ている秀逸作です。高校時代に信頼し合っていた先輩後輩が、数年後に道を外れた半グレと弁護士という敵対関係で再会する。これだけでもドラマなのに、ここに鳴海先生の持ち味であるスマホやAIの特性を活かしたデジタルトリックによる連続殺人がまたスパイスの効いた内容で面白いんですよ。もうこれは最低三回は読まないと後悔するに決まって」

「あーえっと、御影さん。感想は、その辺で」

「はっ」

僕がやんわりと口を挟むと、御影さんは今日一番の反応を見せた。一気に頬が赤くなり、視線が右に左に泳ぐ。

「し、失礼。つい担当として、鳴海先生の良さを言わねばと」

「はい、大丈夫です。それで、この文章がアイツのデビュー作だというのはわかったんですが、所々変えられていますよね」

僕は御影さんがしっかり落ち着くのを待つのも兼ねて、穴が開くほど読んだ文章にもう一度目を落とした。

「キサマどういうつもりだ? 蹴り落してやんぞ、そこのエスカレーターから!」

男は野蛮そうな声色とともにガンを飛ばしてくる。それでも俺はめげない。キサマのプライドはへし折る。その鼻を明かすまで理屈抜きで引き下がれない。

「言葉通りです。ルールを破るわけにはいかない。あなたもお分かりでしょう?」

「んなこと言って、やんのかい? 自信ばっかつけたサルが。受けて立つぞ」

「遠慮します。僕にはやるべきことがあります。まだ刑務所には入れません」

「ハッ、腰抜けのザコがよー。クソが」

男はゆっくり煙草に火をつけた。駅前の街灯の下、男二人が立ち話をしている様はまるで世の中を憂いているようにも見えるだろう。愚の骨頂だ。しょうもない。

「私が手に入れたJPEG形式の画像ファイル。ここに全ての証拠があります。先輩自首してください。まだ間に合います。明日の正午、十二時○○分までなら」

「無理だ。俺にも事情がある。バカでもわかんだろーが」

「先輩! どうか……お願いします……! どうか、ここで四月にした約束をもう」

「キサマは飲むのか? ジュースに毒が入っていると知っていて、それでも飲むのかよ?」

答えに窮する。俺は、腹の内をずっと見せずに来たことを悔いた。わかっていた。このままでは、復讐を完遂できない。自分を、救えない。

……。

うん、やはり、いろいろと違和感がある。

「さすが錦木さんですね。まさにその通りです。これは、弁護士になった後輩が半グレの先輩に自首を促すシーンですが、かなり改変されています。鳴海先生が今回の謎用に書き換えられたのでしょう。そして十中八九、この改変された文章が、残り九枚の謎を解き明かすベースになっているはずです」

すっかり調子を取り戻した御影さんは、クリアファイルからさらに九枚の紙を取り出した。

「これで、全部です」

最後の一枚を置くと、彼女はチラリと僕の顔を窺った。

「こうして全て並べて見ると、なんというか、壮観ですね」

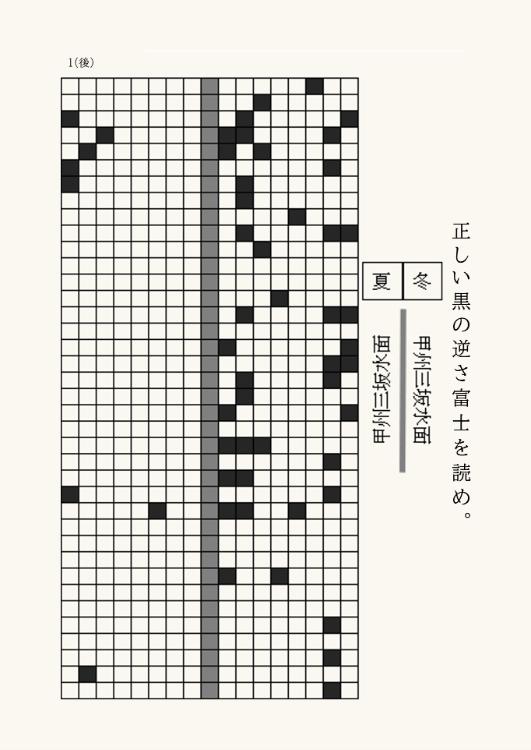

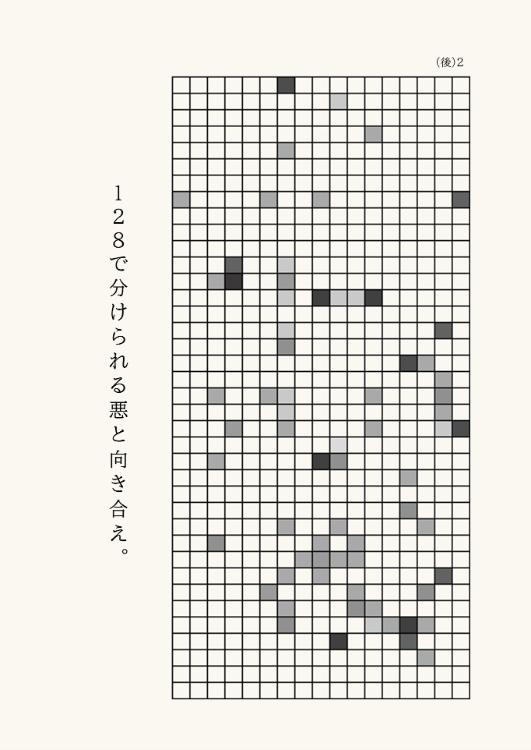

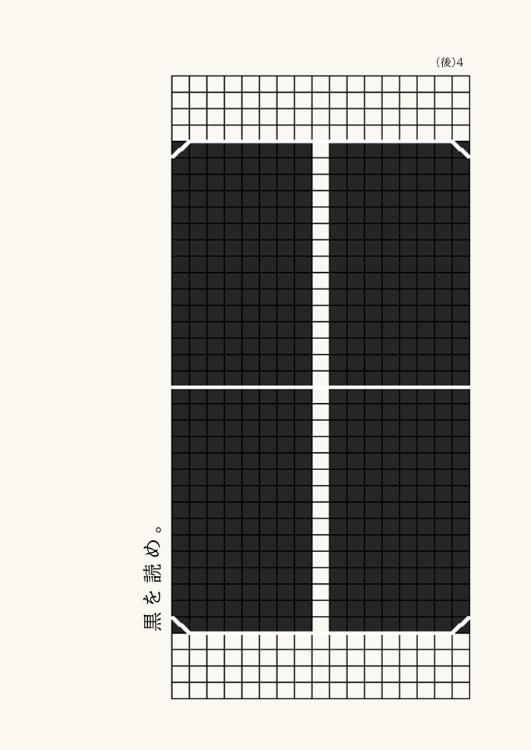

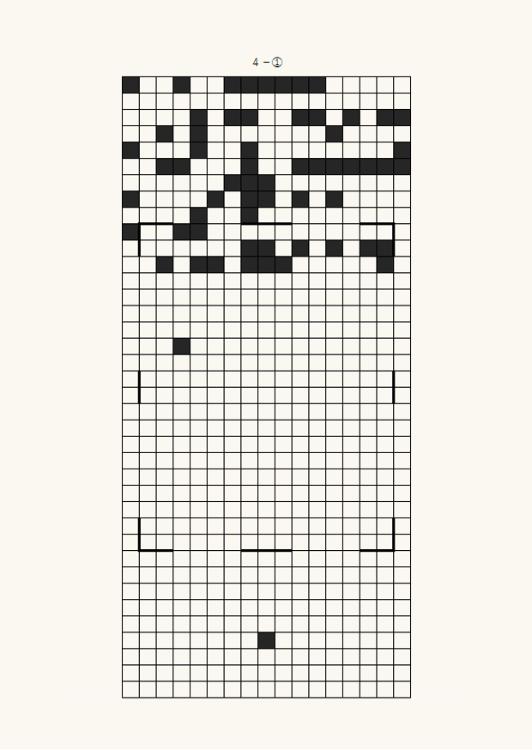

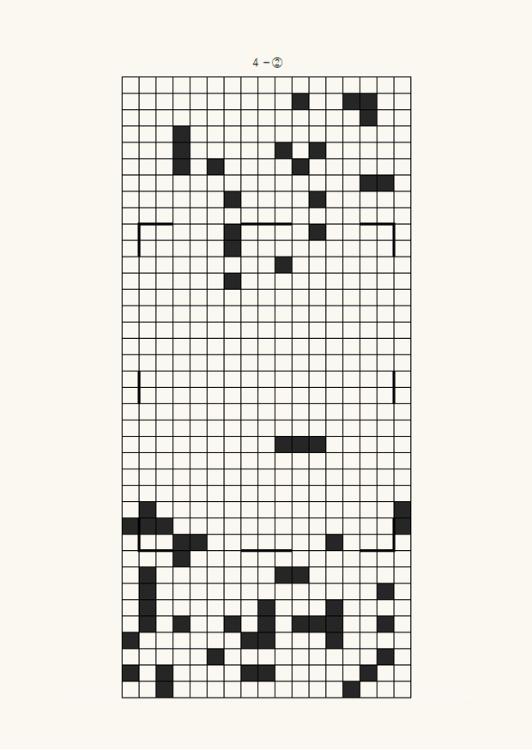

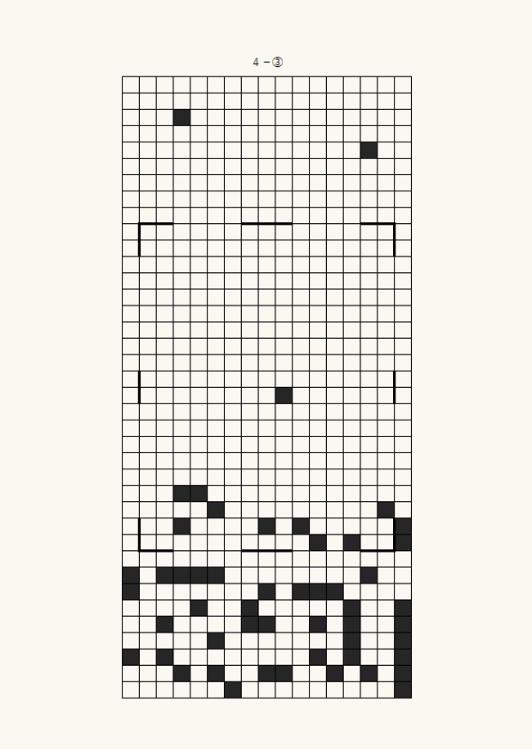

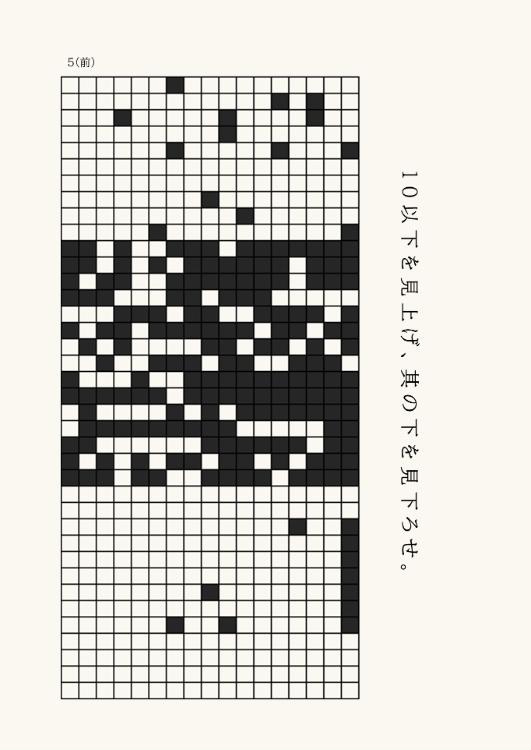

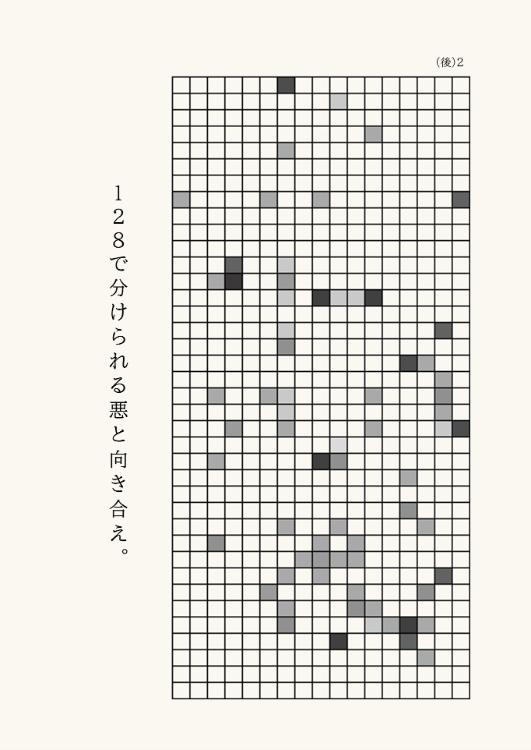

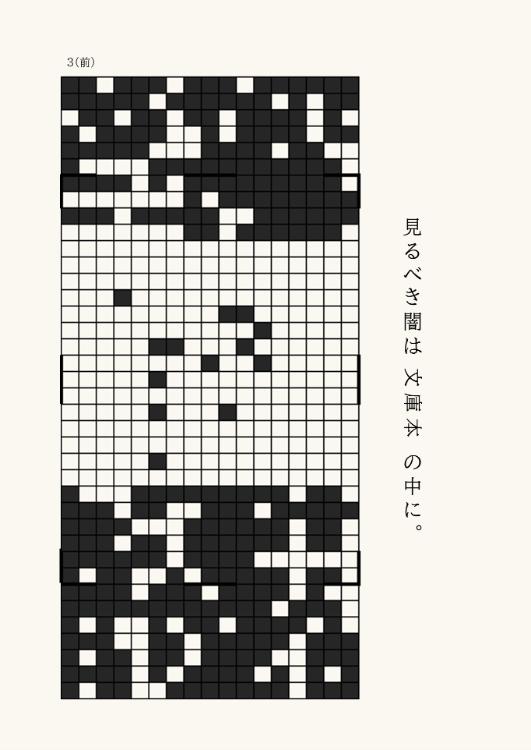

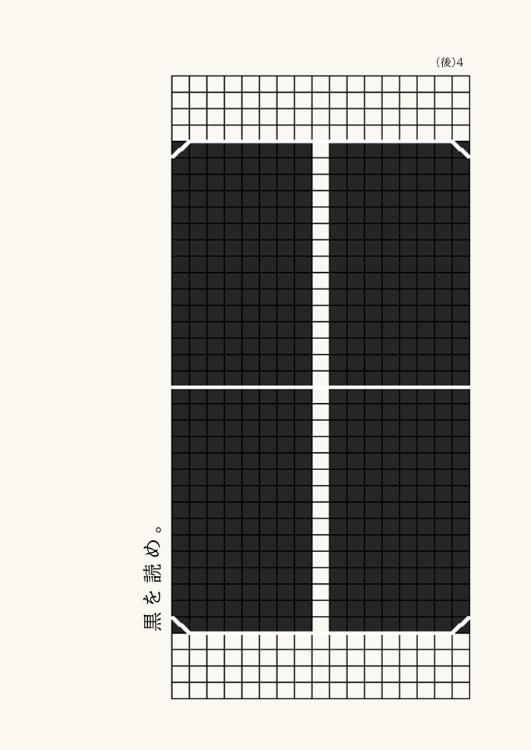

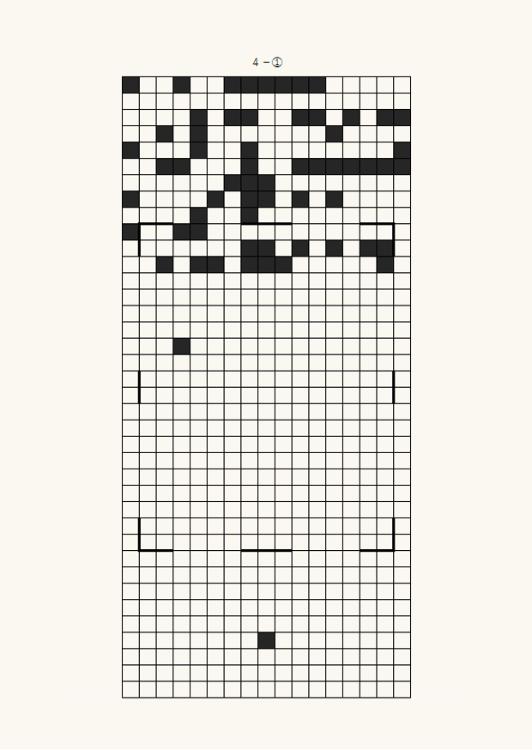

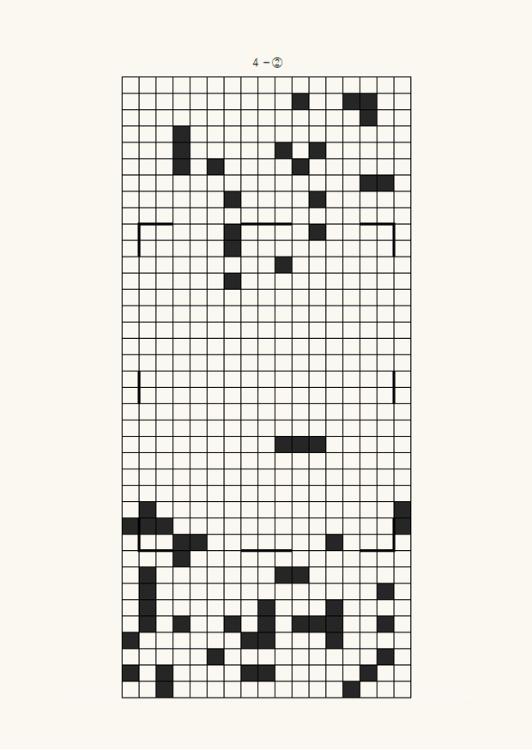

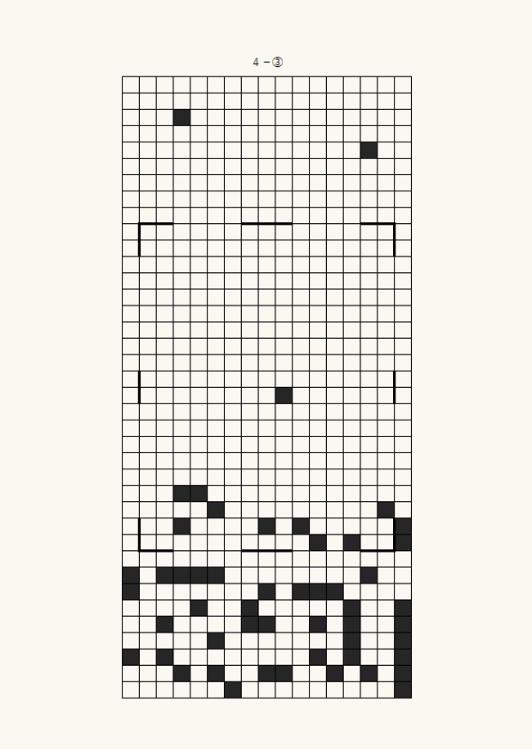

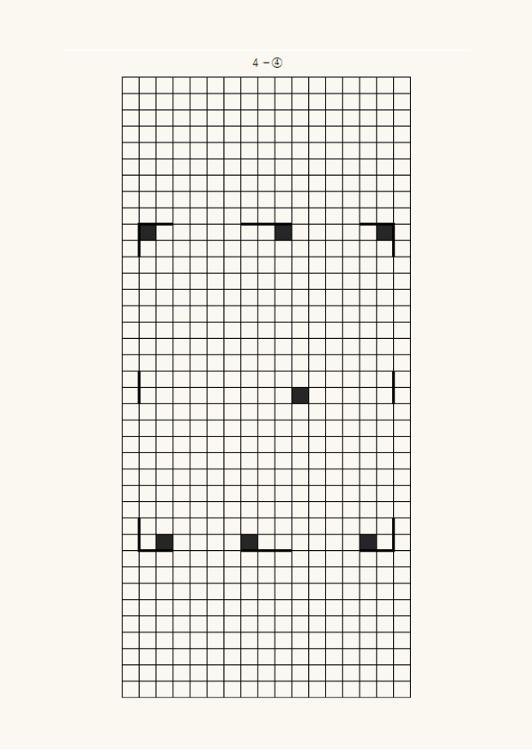

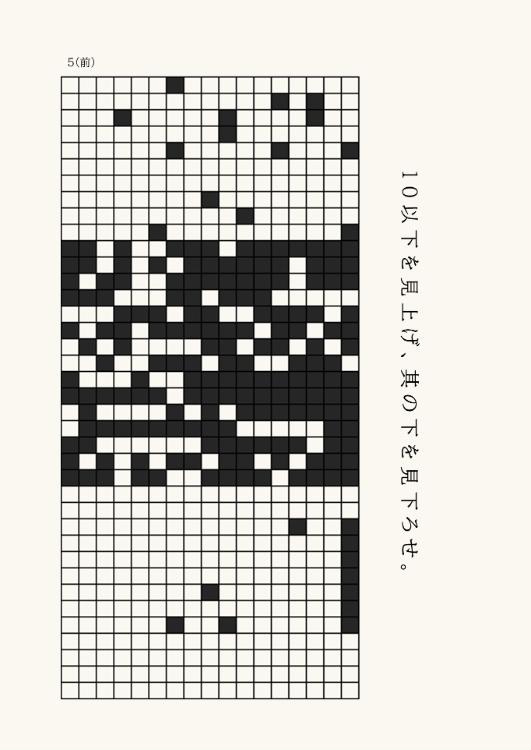

碁盤目状に区切られ、白や黒、謎によっては灰色で染められたマス目が配置されている。数えてみたが、どれも横に17マス、縦に38マスの計646マスで構成されていた。

僕は謎解き画像が投稿されてから今まで、スマホの写真フォルダでしかこれらの謎を見てなかった。印刷された状態で見ると、また違った印象がある。

全ての謎に共通するのは、マス目に関するものの他に、上部に数字が書かれていることくらいだ。なお、奇数は左上に、偶数は右上に、4に至っては枝番が振られたものがあり、それらは中央上に、それぞれ小さく書かれている。括弧有りで「前」とか「後」とかついているものもあるが、今のところ意味不明だ。

そうした気づいた点を指折り御影さんに確認していくと、彼女も同意してくれた。

ただここで、僕はふとあることに思い当たった。

「これ、随分小さな紙に印刷してありますね」

一枚を手に取る。片手に持つにはちょうどいいサイズだった。昨日も気分転換に読んでいた青春小説の文庫本と同じくらいのような……

「まさに、その通りです。これはA6サイズ、文庫本とほぼ同じサイズですね」

僕の心を読むようなタイミングで、御影さんは答えた。思わずギョッとしてしまう。

「えっ、と、どうして、このサイズに?」

「これくらいはなんてことありません。画像の背景色が書籍によく使われる淡いクリーム色であること、3番の謎に『文庫本』というワードがあること、そして私が所属している斑鳩出版の文庫本では17列×38行を一ページとするページ設定……そう、最初に投稿された鳴海先生のデビュー作を改変した文章や、残り9枚のマス格子部分とちょうど同じレイアウトを採用していることから、そう推理したまでです」

「推理したまでです、って」

そんな平然と言われても困る。そこまで頭が回らなかった僕が惨めに思えてくるじゃないか。

「まあ、これは私が斑鳩出版の編集者だから気づいただけです。ここから先は、錦木さんと同じでさっぱりわかりません」

そこで一度言葉を区切り、御影さんはコーヒーを飲んだ。僕の前にも、いつの間にか店員さんが置いてくれたコーヒーがある。小さく息をついて、僕もそれを口に含んだ。

「SNSも適宜見ていますが、まだ謎を解いた人はいないようです。ここは順当に、1の番号が振られた謎から考えていきましょうか。鳴海先生はいつも、割と読者に親切な謎を作ってくださいますから」

「謎解きなんかにしている時点で、親切じゃないと思いますけどね」

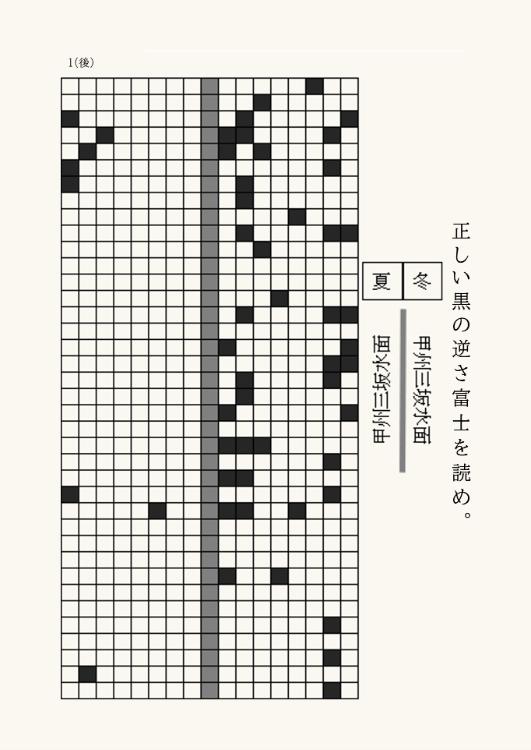

左上に「1(後)」と書かれた謎が印刷された紙を眺めつつ、僕は素っ気なく言った。

2

「それで、錦木さん。1番の謎については、何かわかっていることはありますか?」

互いに一度ずつトイレに行き、コーヒーのお代わりを注文したところで御影さんは訊いてきた。口調は静かながらも、前のめりになっている姿勢や興味津々とばかりに力のこもった目を見るに謎クラ、いわゆる謎解き好きの様子がありありと出ていた。

「ほぼないに等しいですけど……それより、本当に随分と余裕ですね、御影さん。一応アイツ、自分の担当作家かつ推し作家が殺人事件の重要参考人になっているというのに」

ミステリーやサスペンスにそこまで詳しくない僕でも、さすがにどれほど状況が差し迫ったものであるかはわかっている。第一発見者で重要参考人ともなれば、当然犯人としての疑いを強くかけられている可能性が高い。にもかかわらず、テーブルを挟んだ向かい側に座っている御影さんからは終始不安や焦燥といったものが感じられなかった。

「最初にも言いましたが、余裕はないですよ。ただ、焦っても仕方ありませんので。それに、私は鳴海先生が無実だと信じています」

「どうして?」

「理由はいくつかありますが、やはり、あの鳴海先生が殺意を持って誰かを殺めるということが想像できないからです。先生の友人である錦木さんも、そうではありませんか?」

御影さんがジッと僕を見据えてきた。

確かに、否定するところはない。修真は温厚で穏やかそのもので、十年以上の付き合いである僕でさえ怒った様子を見たことがなかった。優しさに至ってはお節介なほどで、人見知りをしていて友達の輪に入れなかった幼い僕の手を引いて笑顔にしてくれたのも彼だ。

そんな彼が、誰かに激情を向けている姿は、僕にも想像できない。

「……そうですね。御影さんの言う通りです」

「ですよね。ただ、こんな感情論だけで押し切るとミステリー作家の担当編集としては名折れですので一応他の理由もあるんですが、今は謎を考えましょう。私の予想では、この謎を解くことで確証も高められると思っているので」

また若干気になる物言いだが、中身を追求する前に御影さんはテーブルに置かれた「1(後)」と左上に書かれた謎の紙を手に取った。

「1番の謎の指示は『正しい黒の逆さ富士を読め。』という一文と、その左側には『夏』に『冬』という季節、そして横書きで『甲州三坂水面』とありますね。錦木さんは『甲州三坂水面』についてご存知ですか?」

「いえ、知らなかったので調べました。富嶽三十六景のひとつですよね」

僕が答えると、御影さんは首肯する。『甲州三坂水面』は知らなくとも、『富嶽三十六景』と言われれば一気に身近な存在になる。江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎が描いた富士の版画だ。

「そうです。所説ありますが、『甲州三坂水面』は山梨県の河口湖湖畔からの富士の眺望を描いたものとされています。これですね」

御影さんはスマホで『甲州三坂水面』を検索し、出てきた画像を僕に見せてきた。上部には夏の富士が、その下の湖面には冬の逆さ富士が描かれている。僕自身、昨日から何度も検索し、見てきた絵だ。

「多分、夏の富士と冬の逆さ富士が、なにかポイントになっているんでしょうね。1番の謎にも、『夏』に『冬』という季節が書かれていますし」

「まさに。中央にある灰色の縦線を境に、左側を夏、右側を冬と見立てているんでしょう『読め』と指示されている『黒の逆さ富士』というのは、おそらく黒マスのことだと思われます」

「そこまでは僕にもわかりました。でも、そこから先が全然でして……」

そう、僕が御影さんに会うまでの間に試行錯誤し、どうにか辿り着いたのはここまでだった。その後は『甲州三坂水面』の謂れを調べてみたり、絵と謎解きの画像を見比べてみたり、編集アプリで絵を謎解き画像のマス格子内に収めて逆さ富士と黒マスが交わるところを読んでみたりといろいろ試してみたが、まあさっぱりわからなかった。

そもそも僕はミステリーや謎解きの類がそこまで得意ではない。経験自体はあの極度の謎クラである修真に連れられて脱出ゲームなんかのイベントに行っていたので、人並み以上にはあると思う。でもそれだけで、謎自体は修真がほとんどひとりで解いてしまうので、僕は解くことよりも「こういう謎解きのやりかたがある」というのを知っている程度なのだ。

そんな言い訳もしつつ僕が試した解き方を御影さんに説明していると、彼女の口の端が僅かに上がっているのに気づいた。

「御影さん?」

「ああ、いえ。そこまでわかっているのなら解けてもおかしくはないのに、と思いまして」

「え?」

再三の含みのある言い方に、さすがの僕も怪訝な視線を向けざるを得ない。御影さんはミステリー好きということもあってか、時折こういう言い方をしてくる。修真もそうだったが、ミステリー好きはみんなこうなのだろうか。そう、まるで答えを知っている高台から答えがわからない僕らを見下ろしているような、そんな……

「……もしかして御影さん、1番の謎、本当は解けてるんですか?」

思索のうちに辿り着いた気づきを問うと、御影さんが浮かべていた笑みはさらに深くなった。これは決定的だ。

「いや、すみません。少々悪い癖が」

「ということは、解けてるんですね?」

「はい、一応は。間違っていないか、一緒に確認していただけますか?」

そう言うと、御影さんは1番の謎と最初に投稿された画像の紙をテーブルの中央に置いた。

「ポイントは錦木さんも気にされていた、『甲州三坂水面』の富士です。上部に描かれているのは夏の富士、下部の湖面に描かれているのは冬の逆さ富士です。ただ、本来の逆さ富士は実際の富士がそのまま湖面に上下反転させた形状で映るのに対し、『甲州三坂水面』では斜めに点対称で描かれ、しかも季節が夏と冬で逆になっている。表現技法の話を除けば、いわば現実とは異なる偽りの逆さ富士です。この点を加味して、1番の謎を見てみてください」

「はあ」

言われるがまま、僕は1番の謎が印刷された紙を眺めた。左側を夏、右側を冬と見立てる。黒富士は純粋に黒マスのことだと考えて、夏を真の富士、冬を偽の富士と考える。富士、『正しい黒の逆さ富士を読め。』……?

「あっ」

「気づかれましたか? 今回注目すべきは、『正しい黒の逆さ富士』です。つまりそれは、夏側の黒富士を反転させたもの、すなわち左側の黒マスを中心の灰色の縦線を軸に反転させた部分を読め、ということです」

御影さんはスマホを取り出し、写真フォルダにある1番の謎を表示させると、スマホの写真加工を使ってマス格子部分を左右反転させた。

「こういう、スマホの機能を使って解ける謎にするあたりも、鳴海先生らしさが出ていますよね」

どこか嬉しそうにつぶやきながら、御影さんは反転させた画像と最初に投稿された画像の文章を見比べ、紙に何やら文字を書き出していく。

「先ほども言いましたが、改変されたこの文章とマス格子はどちらも斑鳩文庫の一ページのレイアウトである17列×38行で構成されています。つまりは対応しているわけですね。後は、左側の黒マスを反転させた先にあたる文字を抜き出していけばいいわけです」

「な、なるほど」

そうして抜き出された文字は、8文字。

サ イ 蛮 う い こ 所 サ

「……どういう意味ですか?」

「アナグラム、並べ替えですよ。『サイこうサい蛮所』……どうやら、『最高裁判所』が答えのようですね」

「最高裁判所?」

僕は首を傾げた。事件の真相や彼の居場所にまつわる手がかりの一つなのだとしても、最高裁判所とはいったい何を意味しているのか。

疑問が顔に出ていたのか、御影さんは僕を一瞥するとふるふると首を横に振った。

「これが何を指しているのかはわかりませんし、1の後についている(後)が何を意味しているのかなど疑問の余地は残りますが、謎の解き方はこれで合っていると思います。こんな意味のある文字列が、偶然出てくるとは考えにくいですから」

「では、どうするんですか?」

「この調子でほかの謎も解くんですよ。そして、鳴海先生はひとつ前の答えが次の謎を解くヒントになっているパターンが多いです。なので、行ってみましょう。1番の謎の答えに」

「え、あ、ちょっと」

言うや否や、御影さんはテーブルに並べた紙をクリアファイルにしまい込み、伝票を持ってレジのほうへと行ってしまった。

ほんと、せっかちな人だな。

僕は小さくため息をつくと、冷めたコーヒーを胃の中に流し込んでから席を立った。

「――単刀直入にお伺いしますが、錦木さん。あなたはどこまでこの謎を解いていますか?」

待ち合わせをしていたカフェに到着し、事前に連絡をもらっていた窓際のテーブル席につくや、先に座っていた女性は早々にそう切り出してきた。まだ店員さんがお冷の準備をしている最中である。

「いきなりですね、御影さん」

「ああ、すみません。余裕のなさが出てしまいましたか」

言葉の内容のわりには、その声色は至って冷静そのものだ。いや、声色だけじゃない。スーツ姿がよく似合うキャリアウーマンな外見にも揺らぎは微塵も見えない。慌てふためくとか、そういう気配が一切ない。正直、僕の苦手なタイプだ。

御影七海。

修真がデビュー以来、毎年刊行している出版社、斑鳩出版の編集者だ。落ち着いた見た目らしくミステリーを好んで読み、修真の作品についても担当編集になる前から高く評価していたらしい。

ちなみに僕が彼女と知り合ったきっかけは、修真が三作目の執筆に際して行なったインタビューだ。登場人物が全て大学生のクローズドサークルで、キャラや設定作りの参考にしたいから協力してくれないかと頼まれたのだ。

最初は渋ったのだが、金欠大学生への殺し文句のひとつ、「昼飯を奢る」と言われては断ることもできない。その時に修真に関することで必要があればと一応連絡先も交換したのだが、ここに来てそれが役立つこととなった。件の画像投稿があった日の夜に電話がかかってきて、修真が最初に遺体を発見したという事件や失踪、そして例の謎について簡単な情報交換をした後、謎について会って話し合おうということになり、今に至る。

僕が昨日からの一晩で試行錯誤したあれこれをどう説明しようかと考えているところへ、カフェの店員さんがお冷を持ってきた。注文を終えると僕はおもむろに喉を潤し、やや間を置いてから首を横に振る。

「謎は、まったく解けていません。いろいろ調べたり、試してみたりはしましたが」

「取っ掛かりなんかも?」

「はい。お恥ずかしながら」

「恥ずかしくはないと思いますけど。なにせ、あの鳴海冬海が作った謎ですから」

御影さんは誇らしげに笑う。解きたいんじゃないのか、この謎を。

「ちなみに御影さんのほうはどうなんですか? 担当編集ともなれば、アイツの謎作りの癖とか傾向とか、それなりにわかっていそうですけど」

「ええ、まあ。とりあえず、詳細な情報交換といきましょうか」

そう言うと、御影さんはビジネスバッグからクリアファイルを取り出した。そこには数枚の紙束がクリップで閉じられている。中身は、一目見てすぐにわかった。

「十枚の謎、印刷してきたんですね」

「ええ。じゃないと、解けないと思いますから」

どういう意味だろうか。僕が首を傾げていると、御影さんは束の一番上に置いていた紙を僕の手元に差し出してきた。

「最初はこの一枚です。鳴海先生のアカウントから投稿されました。時間は昨日、19日の午後三時ちょうどです」

「はい。すぐに見ました。通知が来たので」

「私もです。心臓が、飛び出るかと思いました。鳴海先生は、この二日前から行方をくらませていたので」

「え?」

いきなり聞き捨てならないワードが聞こえて、僕は思わず顔を上げた。

「ああ、すみません。失踪と、事件についてはまた後で。先に謎について共有させてください」

御影さんは目を背けたが、すぐにまた手元の謎が印刷された紙へと視線を戻した。気にはなったが、僕は渋々頷いてみせる。

「見ての通り、最初の画像には『手にした十枚には謎がある。指示に従って解いてみろ。』という大きめの文字で書かれた指示書きと、小さな文字で書かれた文章が並んでいます。錦木さんは、小さな文字で書かれた文章をご存知ですか?」

「ええ、まあ。ご存知というか、真っ先に調べました。これはアイツ、修真のデビュー作の『目には目を、復讐には復讐を』ですよね」

「ふふっ。その通りです」

満足そうに御影さんは目を細める。確か、修真のデビュー作は御影さんの推し本だったはずだ。

あ、マズい。ってことは……

「本当にあれは、鳴海先生の良さが全開に出ている秀逸作です。高校時代に信頼し合っていた先輩後輩が、数年後に道を外れた半グレと弁護士という敵対関係で再会する。これだけでもドラマなのに、ここに鳴海先生の持ち味であるスマホやAIの特性を活かしたデジタルトリックによる連続殺人がまたスパイスの効いた内容で面白いんですよ。もうこれは最低三回は読まないと後悔するに決まって」

「あーえっと、御影さん。感想は、その辺で」

「はっ」

僕がやんわりと口を挟むと、御影さんは今日一番の反応を見せた。一気に頬が赤くなり、視線が右に左に泳ぐ。

「し、失礼。つい担当として、鳴海先生の良さを言わねばと」

「はい、大丈夫です。それで、この文章がアイツのデビュー作だというのはわかったんですが、所々変えられていますよね」

僕は御影さんがしっかり落ち着くのを待つのも兼ねて、穴が開くほど読んだ文章にもう一度目を落とした。

「キサマどういうつもりだ? 蹴り落してやんぞ、そこのエスカレーターから!」

男は野蛮そうな声色とともにガンを飛ばしてくる。それでも俺はめげない。キサマのプライドはへし折る。その鼻を明かすまで理屈抜きで引き下がれない。

「言葉通りです。ルールを破るわけにはいかない。あなたもお分かりでしょう?」

「んなこと言って、やんのかい? 自信ばっかつけたサルが。受けて立つぞ」

「遠慮します。僕にはやるべきことがあります。まだ刑務所には入れません」

「ハッ、腰抜けのザコがよー。クソが」

男はゆっくり煙草に火をつけた。駅前の街灯の下、男二人が立ち話をしている様はまるで世の中を憂いているようにも見えるだろう。愚の骨頂だ。しょうもない。

「私が手に入れたJPEG形式の画像ファイル。ここに全ての証拠があります。先輩自首してください。まだ間に合います。明日の正午、十二時○○分までなら」

「無理だ。俺にも事情がある。バカでもわかんだろーが」

「先輩! どうか……お願いします……! どうか、ここで四月にした約束をもう」

「キサマは飲むのか? ジュースに毒が入っていると知っていて、それでも飲むのかよ?」

答えに窮する。俺は、腹の内をずっと見せずに来たことを悔いた。わかっていた。このままでは、復讐を完遂できない。自分を、救えない。

……。

うん、やはり、いろいろと違和感がある。

「さすが錦木さんですね。まさにその通りです。これは、弁護士になった後輩が半グレの先輩に自首を促すシーンですが、かなり改変されています。鳴海先生が今回の謎用に書き換えられたのでしょう。そして十中八九、この改変された文章が、残り九枚の謎を解き明かすベースになっているはずです」

すっかり調子を取り戻した御影さんは、クリアファイルからさらに九枚の紙を取り出した。

「これで、全部です」

最後の一枚を置くと、彼女はチラリと僕の顔を窺った。

「こうして全て並べて見ると、なんというか、壮観ですね」

碁盤目状に区切られ、白や黒、謎によっては灰色で染められたマス目が配置されている。数えてみたが、どれも横に17マス、縦に38マスの計646マスで構成されていた。

僕は謎解き画像が投稿されてから今まで、スマホの写真フォルダでしかこれらの謎を見てなかった。印刷された状態で見ると、また違った印象がある。

全ての謎に共通するのは、マス目に関するものの他に、上部に数字が書かれていることくらいだ。なお、奇数は左上に、偶数は右上に、4に至っては枝番が振られたものがあり、それらは中央上に、それぞれ小さく書かれている。括弧有りで「前」とか「後」とかついているものもあるが、今のところ意味不明だ。

そうした気づいた点を指折り御影さんに確認していくと、彼女も同意してくれた。

ただここで、僕はふとあることに思い当たった。

「これ、随分小さな紙に印刷してありますね」

一枚を手に取る。片手に持つにはちょうどいいサイズだった。昨日も気分転換に読んでいた青春小説の文庫本と同じくらいのような……

「まさに、その通りです。これはA6サイズ、文庫本とほぼ同じサイズですね」

僕の心を読むようなタイミングで、御影さんは答えた。思わずギョッとしてしまう。

「えっ、と、どうして、このサイズに?」

「これくらいはなんてことありません。画像の背景色が書籍によく使われる淡いクリーム色であること、3番の謎に『文庫本』というワードがあること、そして私が所属している斑鳩出版の文庫本では17列×38行を一ページとするページ設定……そう、最初に投稿された鳴海先生のデビュー作を改変した文章や、残り9枚のマス格子部分とちょうど同じレイアウトを採用していることから、そう推理したまでです」

「推理したまでです、って」

そんな平然と言われても困る。そこまで頭が回らなかった僕が惨めに思えてくるじゃないか。

「まあ、これは私が斑鳩出版の編集者だから気づいただけです。ここから先は、錦木さんと同じでさっぱりわかりません」

そこで一度言葉を区切り、御影さんはコーヒーを飲んだ。僕の前にも、いつの間にか店員さんが置いてくれたコーヒーがある。小さく息をついて、僕もそれを口に含んだ。

「SNSも適宜見ていますが、まだ謎を解いた人はいないようです。ここは順当に、1の番号が振られた謎から考えていきましょうか。鳴海先生はいつも、割と読者に親切な謎を作ってくださいますから」

「謎解きなんかにしている時点で、親切じゃないと思いますけどね」

左上に「1(後)」と書かれた謎が印刷された紙を眺めつつ、僕は素っ気なく言った。

2

「それで、錦木さん。1番の謎については、何かわかっていることはありますか?」

互いに一度ずつトイレに行き、コーヒーのお代わりを注文したところで御影さんは訊いてきた。口調は静かながらも、前のめりになっている姿勢や興味津々とばかりに力のこもった目を見るに謎クラ、いわゆる謎解き好きの様子がありありと出ていた。

「ほぼないに等しいですけど……それより、本当に随分と余裕ですね、御影さん。一応アイツ、自分の担当作家かつ推し作家が殺人事件の重要参考人になっているというのに」

ミステリーやサスペンスにそこまで詳しくない僕でも、さすがにどれほど状況が差し迫ったものであるかはわかっている。第一発見者で重要参考人ともなれば、当然犯人としての疑いを強くかけられている可能性が高い。にもかかわらず、テーブルを挟んだ向かい側に座っている御影さんからは終始不安や焦燥といったものが感じられなかった。

「最初にも言いましたが、余裕はないですよ。ただ、焦っても仕方ありませんので。それに、私は鳴海先生が無実だと信じています」

「どうして?」

「理由はいくつかありますが、やはり、あの鳴海先生が殺意を持って誰かを殺めるということが想像できないからです。先生の友人である錦木さんも、そうではありませんか?」

御影さんがジッと僕を見据えてきた。

確かに、否定するところはない。修真は温厚で穏やかそのもので、十年以上の付き合いである僕でさえ怒った様子を見たことがなかった。優しさに至ってはお節介なほどで、人見知りをしていて友達の輪に入れなかった幼い僕の手を引いて笑顔にしてくれたのも彼だ。

そんな彼が、誰かに激情を向けている姿は、僕にも想像できない。

「……そうですね。御影さんの言う通りです」

「ですよね。ただ、こんな感情論だけで押し切るとミステリー作家の担当編集としては名折れですので一応他の理由もあるんですが、今は謎を考えましょう。私の予想では、この謎を解くことで確証も高められると思っているので」

また若干気になる物言いだが、中身を追求する前に御影さんはテーブルに置かれた「1(後)」と左上に書かれた謎の紙を手に取った。

「1番の謎の指示は『正しい黒の逆さ富士を読め。』という一文と、その左側には『夏』に『冬』という季節、そして横書きで『甲州三坂水面』とありますね。錦木さんは『甲州三坂水面』についてご存知ですか?」

「いえ、知らなかったので調べました。富嶽三十六景のひとつですよね」

僕が答えると、御影さんは首肯する。『甲州三坂水面』は知らなくとも、『富嶽三十六景』と言われれば一気に身近な存在になる。江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎が描いた富士の版画だ。

「そうです。所説ありますが、『甲州三坂水面』は山梨県の河口湖湖畔からの富士の眺望を描いたものとされています。これですね」

御影さんはスマホで『甲州三坂水面』を検索し、出てきた画像を僕に見せてきた。上部には夏の富士が、その下の湖面には冬の逆さ富士が描かれている。僕自身、昨日から何度も検索し、見てきた絵だ。

「多分、夏の富士と冬の逆さ富士が、なにかポイントになっているんでしょうね。1番の謎にも、『夏』に『冬』という季節が書かれていますし」

「まさに。中央にある灰色の縦線を境に、左側を夏、右側を冬と見立てているんでしょう『読め』と指示されている『黒の逆さ富士』というのは、おそらく黒マスのことだと思われます」

「そこまでは僕にもわかりました。でも、そこから先が全然でして……」

そう、僕が御影さんに会うまでの間に試行錯誤し、どうにか辿り着いたのはここまでだった。その後は『甲州三坂水面』の謂れを調べてみたり、絵と謎解きの画像を見比べてみたり、編集アプリで絵を謎解き画像のマス格子内に収めて逆さ富士と黒マスが交わるところを読んでみたりといろいろ試してみたが、まあさっぱりわからなかった。

そもそも僕はミステリーや謎解きの類がそこまで得意ではない。経験自体はあの極度の謎クラである修真に連れられて脱出ゲームなんかのイベントに行っていたので、人並み以上にはあると思う。でもそれだけで、謎自体は修真がほとんどひとりで解いてしまうので、僕は解くことよりも「こういう謎解きのやりかたがある」というのを知っている程度なのだ。

そんな言い訳もしつつ僕が試した解き方を御影さんに説明していると、彼女の口の端が僅かに上がっているのに気づいた。

「御影さん?」

「ああ、いえ。そこまでわかっているのなら解けてもおかしくはないのに、と思いまして」

「え?」

再三の含みのある言い方に、さすがの僕も怪訝な視線を向けざるを得ない。御影さんはミステリー好きということもあってか、時折こういう言い方をしてくる。修真もそうだったが、ミステリー好きはみんなこうなのだろうか。そう、まるで答えを知っている高台から答えがわからない僕らを見下ろしているような、そんな……

「……もしかして御影さん、1番の謎、本当は解けてるんですか?」

思索のうちに辿り着いた気づきを問うと、御影さんが浮かべていた笑みはさらに深くなった。これは決定的だ。

「いや、すみません。少々悪い癖が」

「ということは、解けてるんですね?」

「はい、一応は。間違っていないか、一緒に確認していただけますか?」

そう言うと、御影さんは1番の謎と最初に投稿された画像の紙をテーブルの中央に置いた。

「ポイントは錦木さんも気にされていた、『甲州三坂水面』の富士です。上部に描かれているのは夏の富士、下部の湖面に描かれているのは冬の逆さ富士です。ただ、本来の逆さ富士は実際の富士がそのまま湖面に上下反転させた形状で映るのに対し、『甲州三坂水面』では斜めに点対称で描かれ、しかも季節が夏と冬で逆になっている。表現技法の話を除けば、いわば現実とは異なる偽りの逆さ富士です。この点を加味して、1番の謎を見てみてください」

「はあ」

言われるがまま、僕は1番の謎が印刷された紙を眺めた。左側を夏、右側を冬と見立てる。黒富士は純粋に黒マスのことだと考えて、夏を真の富士、冬を偽の富士と考える。富士、『正しい黒の逆さ富士を読め。』……?

「あっ」

「気づかれましたか? 今回注目すべきは、『正しい黒の逆さ富士』です。つまりそれは、夏側の黒富士を反転させたもの、すなわち左側の黒マスを中心の灰色の縦線を軸に反転させた部分を読め、ということです」

御影さんはスマホを取り出し、写真フォルダにある1番の謎を表示させると、スマホの写真加工を使ってマス格子部分を左右反転させた。

「こういう、スマホの機能を使って解ける謎にするあたりも、鳴海先生らしさが出ていますよね」

どこか嬉しそうにつぶやきながら、御影さんは反転させた画像と最初に投稿された画像の文章を見比べ、紙に何やら文字を書き出していく。

「先ほども言いましたが、改変されたこの文章とマス格子はどちらも斑鳩文庫の一ページのレイアウトである17列×38行で構成されています。つまりは対応しているわけですね。後は、左側の黒マスを反転させた先にあたる文字を抜き出していけばいいわけです」

「な、なるほど」

そうして抜き出された文字は、8文字。

サ イ 蛮 う い こ 所 サ

「……どういう意味ですか?」

「アナグラム、並べ替えですよ。『サイこうサい蛮所』……どうやら、『最高裁判所』が答えのようですね」

「最高裁判所?」

僕は首を傾げた。事件の真相や彼の居場所にまつわる手がかりの一つなのだとしても、最高裁判所とはいったい何を意味しているのか。

疑問が顔に出ていたのか、御影さんは僕を一瞥するとふるふると首を横に振った。

「これが何を指しているのかはわかりませんし、1の後についている(後)が何を意味しているのかなど疑問の余地は残りますが、謎の解き方はこれで合っていると思います。こんな意味のある文字列が、偶然出てくるとは考えにくいですから」

「では、どうするんですか?」

「この調子でほかの謎も解くんですよ。そして、鳴海先生はひとつ前の答えが次の謎を解くヒントになっているパターンが多いです。なので、行ってみましょう。1番の謎の答えに」

「え、あ、ちょっと」

言うや否や、御影さんはテーブルに並べた紙をクリアファイルにしまい込み、伝票を持ってレジのほうへと行ってしまった。

ほんと、せっかちな人だな。

僕は小さくため息をつくと、冷めたコーヒーを胃の中に流し込んでから席を立った。