かけだしジャーナリスト(まだステップアップ途中の記者の卵だが)の白石 湊斗は休日に響霧町美術館に足を運んでいた。記事のネタ探しに、競合の少ない辺境の地に訪れた。

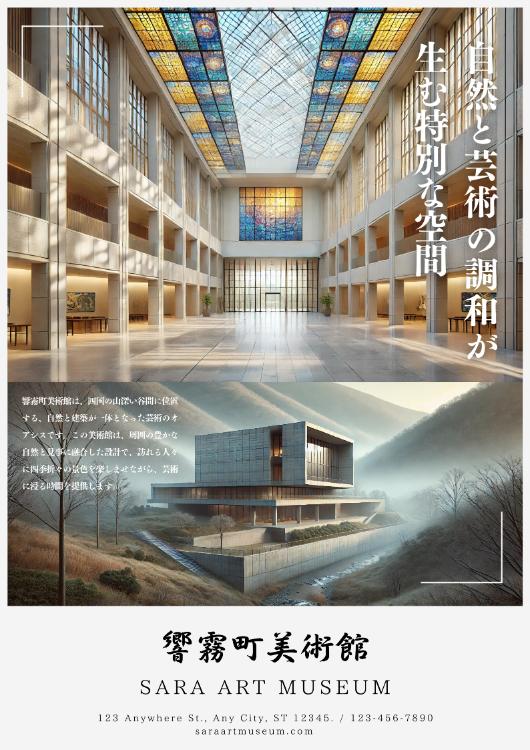

響霧町美術館は、四国の山奥、深い緑に覆われた霧がちな谷間の小高い丘に位置する。周囲には小川が流れ、春には桜、秋には紅葉が彩る自然豊かな場所である。

最寄り駅から美術館までの交通手段は限られており、車で山道を登る必要がある。これにより、訪れるのはアートに強い関心を持つ人や、自然を愛する人に限られている。

しかし、到着してみると駐車場が満車になっていた。今まで名も知らない作家だったが、熱心なファンが多いことがわかる。

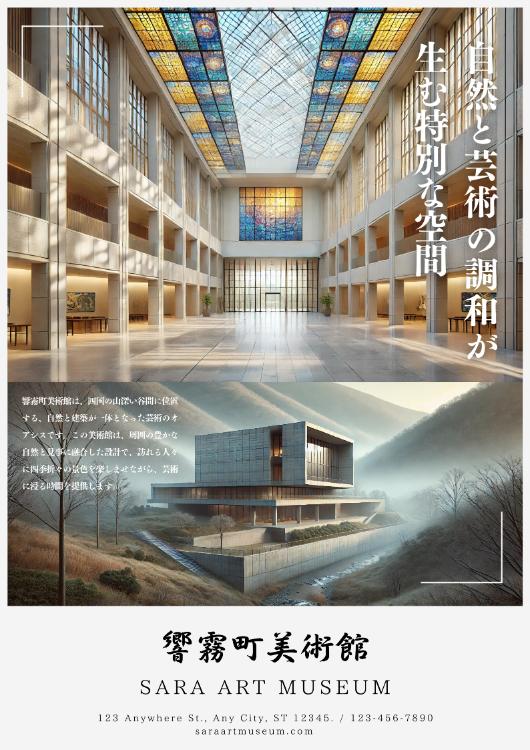

館内は自然光を取り入れる設計になっており、天窓から差し込む柔らかな光が作品を引き立てる。エントランスホールは吹き抜けで、高い天井には精巧なステンドグラスがはめ込まれている。

展示室に入ると、静けさと薄暗い照明の中、彫刻群が白石の視界に飛び込んできた。それらはどれも息を呑むほどに美しく、冷たい石肌からは人間の感情の一瞬を永遠に閉じ込めたかのような神秘的な力を感じた。

しかし、九条の作品は一瞬でそれを超えた。美術館の雰囲気よりもさらに暗く、重い闇を感じさせる作品たちが目に飛び込んできた。世間では「狂気」と評される一連の作品は、人間の葛藤や心の闇を生々しく表現していた。

彫刻たちはまるで命を宿しているかのように、訪れる者に語りかけるようだった。抱き合う二人の姿、涙をこぼす少女、祈るように天を仰ぐ男性――すべてがこの世のものではないほどに精巧で、それでいてどこか不気味だった。

館内には絶えず人々の足音が響いていたが、誰も大声を上げることなく、息を潜めて作品に見入っていた。

奥のホールでは、ひときわ大きな彫刻が飾られていた。

その精巧さは群を抜いており、細やかなディテールに職人の狂気じみた執念すら感じられる。

【作品解説】

「永遠の鎮魂」は、九条朔夜が弔いと再生の願いを込めた作品であり、その規模とテーマの深さから彼の代表作とされています。この作品は、被災で失われた無数の命を象徴する「手」と、生命の灯火を表す「光」を融合させたデザインとなっています。

彫刻内部の光は、作品が設置されている場所の自然光を取り込み、内部のガラス構造に反射させることで生まれるものです。この光が絶えず変化する様子は、亡き者たちの記憶が決して失われることのない永遠の存在であることを象徴しています。

作品は、鎮魂のためだけでなく、新たな命への希望を訴えるメッセージも込められています。

展示会では、作品の周囲を囲む形で、過去に起きた災害当時の写真や犠牲者への手紙などが展示されます。来場者は彫刻を眺めるだけでなく、亡き人々との繋がりを感じられる空間が用意されています。

見つめる者の胸に説明できない感情を呼び起こした。それは畏怖と憧れに近しい、言葉の及ばない感覚だった。

観客の一人が呟いた。

「まるで生きているみたいだ…」

この彫刻のタイトルは《永遠の鎮魂》と名付けられていた。その名が示す通り、この作品がただの美術品ではなく、何か深い物語や痛みを抱えていることを示唆していた。

展示室を満たすのは静寂でありながら、その静寂は生き物のように重々しくのしかかっていた。誰もがこの彫刻を忘れることができず、何度も振り返って見つめていた。

目玉の作品を見ようと人が押し寄せてくる。白石は一度作品のそばから離れ、展示会場の隅で、静かに来場者たちの様子を観察していた。人々は九条朔夜の作品に息を呑み、憑りつかれたように彫刻の前で立ち尽くしている。それはただの鑑賞ではなく、何かに引き込まれているようにさえ見えた。

だが、その美しさに圧倒されるばかりではないようだ。彼の視線の先、出口付近で足早に会場を後にする女性がいた。彼女は額に手を当て、顔色は蒼白。つい先ほどまで展示品を食い入るように見つめていたのに、今は耐えきれないような表情で吐き気を抑えている。

さらに別の場所では、中年の男性が肩を押さえて立ち止まり、首をかしげていた。その額には汗が滲み、苦しげに眉を寄せている。近くにいた友人らしき人物に小声で何かを告げた後、二人で会場を後にした。

「具合が悪くなった人がまた出たみたいですね。」

近くを通りかかった女性スタッフの声が耳に入る。彼女の声は抑え気味で、周囲に聞かれないようにしている。白石は気になって足を止め、さりげなくその会話に耳を傾けた。

「でも、それだけ注目されているってことかも。これだけ人が集まれば、体調を崩す人も珍しくないでしょう。」

もう一人のスタッフが軽く笑いながら答える。しかし、声の奥には微かな不安が滲んでいるのがわかった。

白石は目を細めて展示室の奥を見つめた。その場所は、まるで別の空間に隔絶されているように異様な静けさを保っている。その空間を埋め尽くすのは、見事に整えられた美しさ、そしてそれに魅了された来場者たちの無言の感嘆。だが、白石の胸に湧き上がる感情は別のものだった。

彼はふと、ポケットからメモ帳を取り出して、殴り書きのように数行のメモを書き留めた。

「九条朔夜の作品を前に人々が感じるのは本当に美しさだけか? 症状は吐き気、頭痛、倦怠感…」

体調不良を訴えて帰っていく人々を遠目に眺めながら、白石の胸に疑念が広がる。それは単なる偶然なのか。

「そんなわけないか」とため息をついて、彼は首を軽く振ってその場を後にしたが、その疑念は展示室の静寂のように、彼の心の中に重く居座り続けていた。

「記事のネタがないからって、こじつけもほどほどにしないとな…」

そう呟いて開いたメモ帳には、冴えないアイデアが詰まっていた。

「東京駅の売店で見かけた変わったポストカード特集」

「24時間営業のスーパーで、夜中に買ったサンドイッチの種類を数える」

「近所の猫たちの一日」

「公園のベンチに座る人々の座り方観察」

など。どれもこれも、記事にできるほどの情報ではない。

「ただのアイデアのゴミ出しじゃないか」

そう呟いてメモ帳を閉じると、彼はまた美術館の静寂の中へと戻っていった。

視線を向けると、そこには一人の少女が佇んでいた。

年齢は6歳前後だろうか、まだあどけなさが残る顔立ちに、長いまつ毛が印象的だった。黒い髪に美しい翡翠の瞳をしている。

少女は何か考え事をしているかのように、じっと目の前の景色を見つめている。その瞳には複雑な感情が宿っているように見えた。

「こんにちは、一人なの?」

白石は優しく微笑んで少女に声をかける。彼女は驚いた様子もなくゆっくりとこちらを振り返った。

「ううん。ママといっしょ」

小さな声でそう答えると、再び視線を前に向けてしまった。

「なにしてるの?」

白石は続けて問いかけながら、彼女の隣に腰を下ろした。

「おともだちをまってるの」

少女は一瞬視線をこちらに向けて答える。そしてまた沈黙が流れた。

小さな声で答えながら、彼女は手の中で何かをもてあそんでいる。それは小さな赤い花だった。

「そのお花きれいだね」

「うん、おともだちにあげるの」

彼女はそう言って、その花を大切に握りしめている。

「澪!」

澪(みお)と呼ばれて、少女は顔を上げる。

声の主は若い女性だった。年齢的には白石と同じくらいだろうか、スレンダーな体型と清潔感のある服装が印象的だ。

彼女は心配そうな顔で澪の元に駆け寄り、その小さな体を強く抱きしめた。

「ママ!」

「心配したのよ」

女性は涙ぐんでいるようだった。その表情には安堵と愛情が溢れていた。彼女の視線は白石に向けられる。

「ご迷惑をおかけしました」

そう言って頭を下げる姿には誠実さが感じられた。

「いえ、大丈夫ですよ。展示会、楽しんでくださいね」

そして最後にもう一度だけ振り返り、澪の手元にある赤い花を見て微笑んだ。それはまるで小さな希望の象徴のようにも見えたからだ。

「あのね、おともだちをさがしてたの」

澪は母親に今日のことを報告していた。

彼女は小さな手で母親の手を掴み、楽しそうに話を続けている。

「そう……でも、もう一人で遠くに行っちゃダメよ」

母親は優しく諭すように言うと、彼女の頭をそっと撫でる。その口調には愛情が満ちていた。その会話を聞きながら、展示会を後にする。

外に出ると冷たい風が肌を刺したが、不思議と心は満たされていた。

2025年1月28日 03:19

X(旧Twitter)にて。

「私、九条様に会ったんだ。いや、正確には九条様が私の中に『会いに来た』んだ。言葉が肌を這って、全部書き換えられたんだよ。私の名前も、存在も。」

響霧町美術館は、四国の山奥、深い緑に覆われた霧がちな谷間の小高い丘に位置する。周囲には小川が流れ、春には桜、秋には紅葉が彩る自然豊かな場所である。

最寄り駅から美術館までの交通手段は限られており、車で山道を登る必要がある。これにより、訪れるのはアートに強い関心を持つ人や、自然を愛する人に限られている。

しかし、到着してみると駐車場が満車になっていた。今まで名も知らない作家だったが、熱心なファンが多いことがわかる。

館内は自然光を取り入れる設計になっており、天窓から差し込む柔らかな光が作品を引き立てる。エントランスホールは吹き抜けで、高い天井には精巧なステンドグラスがはめ込まれている。

展示室に入ると、静けさと薄暗い照明の中、彫刻群が白石の視界に飛び込んできた。それらはどれも息を呑むほどに美しく、冷たい石肌からは人間の感情の一瞬を永遠に閉じ込めたかのような神秘的な力を感じた。

しかし、九条の作品は一瞬でそれを超えた。美術館の雰囲気よりもさらに暗く、重い闇を感じさせる作品たちが目に飛び込んできた。世間では「狂気」と評される一連の作品は、人間の葛藤や心の闇を生々しく表現していた。

彫刻たちはまるで命を宿しているかのように、訪れる者に語りかけるようだった。抱き合う二人の姿、涙をこぼす少女、祈るように天を仰ぐ男性――すべてがこの世のものではないほどに精巧で、それでいてどこか不気味だった。

館内には絶えず人々の足音が響いていたが、誰も大声を上げることなく、息を潜めて作品に見入っていた。

奥のホールでは、ひときわ大きな彫刻が飾られていた。

その精巧さは群を抜いており、細やかなディテールに職人の狂気じみた執念すら感じられる。

【作品解説】

「永遠の鎮魂」は、九条朔夜が弔いと再生の願いを込めた作品であり、その規模とテーマの深さから彼の代表作とされています。この作品は、被災で失われた無数の命を象徴する「手」と、生命の灯火を表す「光」を融合させたデザインとなっています。

彫刻内部の光は、作品が設置されている場所の自然光を取り込み、内部のガラス構造に反射させることで生まれるものです。この光が絶えず変化する様子は、亡き者たちの記憶が決して失われることのない永遠の存在であることを象徴しています。

作品は、鎮魂のためだけでなく、新たな命への希望を訴えるメッセージも込められています。

展示会では、作品の周囲を囲む形で、過去に起きた災害当時の写真や犠牲者への手紙などが展示されます。来場者は彫刻を眺めるだけでなく、亡き人々との繋がりを感じられる空間が用意されています。

見つめる者の胸に説明できない感情を呼び起こした。それは畏怖と憧れに近しい、言葉の及ばない感覚だった。

観客の一人が呟いた。

「まるで生きているみたいだ…」

この彫刻のタイトルは《永遠の鎮魂》と名付けられていた。その名が示す通り、この作品がただの美術品ではなく、何か深い物語や痛みを抱えていることを示唆していた。

展示室を満たすのは静寂でありながら、その静寂は生き物のように重々しくのしかかっていた。誰もがこの彫刻を忘れることができず、何度も振り返って見つめていた。

目玉の作品を見ようと人が押し寄せてくる。白石は一度作品のそばから離れ、展示会場の隅で、静かに来場者たちの様子を観察していた。人々は九条朔夜の作品に息を呑み、憑りつかれたように彫刻の前で立ち尽くしている。それはただの鑑賞ではなく、何かに引き込まれているようにさえ見えた。

だが、その美しさに圧倒されるばかりではないようだ。彼の視線の先、出口付近で足早に会場を後にする女性がいた。彼女は額に手を当て、顔色は蒼白。つい先ほどまで展示品を食い入るように見つめていたのに、今は耐えきれないような表情で吐き気を抑えている。

さらに別の場所では、中年の男性が肩を押さえて立ち止まり、首をかしげていた。その額には汗が滲み、苦しげに眉を寄せている。近くにいた友人らしき人物に小声で何かを告げた後、二人で会場を後にした。

「具合が悪くなった人がまた出たみたいですね。」

近くを通りかかった女性スタッフの声が耳に入る。彼女の声は抑え気味で、周囲に聞かれないようにしている。白石は気になって足を止め、さりげなくその会話に耳を傾けた。

「でも、それだけ注目されているってことかも。これだけ人が集まれば、体調を崩す人も珍しくないでしょう。」

もう一人のスタッフが軽く笑いながら答える。しかし、声の奥には微かな不安が滲んでいるのがわかった。

白石は目を細めて展示室の奥を見つめた。その場所は、まるで別の空間に隔絶されているように異様な静けさを保っている。その空間を埋め尽くすのは、見事に整えられた美しさ、そしてそれに魅了された来場者たちの無言の感嘆。だが、白石の胸に湧き上がる感情は別のものだった。

彼はふと、ポケットからメモ帳を取り出して、殴り書きのように数行のメモを書き留めた。

「九条朔夜の作品を前に人々が感じるのは本当に美しさだけか? 症状は吐き気、頭痛、倦怠感…」

体調不良を訴えて帰っていく人々を遠目に眺めながら、白石の胸に疑念が広がる。それは単なる偶然なのか。

「そんなわけないか」とため息をついて、彼は首を軽く振ってその場を後にしたが、その疑念は展示室の静寂のように、彼の心の中に重く居座り続けていた。

「記事のネタがないからって、こじつけもほどほどにしないとな…」

そう呟いて開いたメモ帳には、冴えないアイデアが詰まっていた。

「東京駅の売店で見かけた変わったポストカード特集」

「24時間営業のスーパーで、夜中に買ったサンドイッチの種類を数える」

「近所の猫たちの一日」

「公園のベンチに座る人々の座り方観察」

など。どれもこれも、記事にできるほどの情報ではない。

「ただのアイデアのゴミ出しじゃないか」

そう呟いてメモ帳を閉じると、彼はまた美術館の静寂の中へと戻っていった。

視線を向けると、そこには一人の少女が佇んでいた。

年齢は6歳前後だろうか、まだあどけなさが残る顔立ちに、長いまつ毛が印象的だった。黒い髪に美しい翡翠の瞳をしている。

少女は何か考え事をしているかのように、じっと目の前の景色を見つめている。その瞳には複雑な感情が宿っているように見えた。

「こんにちは、一人なの?」

白石は優しく微笑んで少女に声をかける。彼女は驚いた様子もなくゆっくりとこちらを振り返った。

「ううん。ママといっしょ」

小さな声でそう答えると、再び視線を前に向けてしまった。

「なにしてるの?」

白石は続けて問いかけながら、彼女の隣に腰を下ろした。

「おともだちをまってるの」

少女は一瞬視線をこちらに向けて答える。そしてまた沈黙が流れた。

小さな声で答えながら、彼女は手の中で何かをもてあそんでいる。それは小さな赤い花だった。

「そのお花きれいだね」

「うん、おともだちにあげるの」

彼女はそう言って、その花を大切に握りしめている。

「澪!」

澪(みお)と呼ばれて、少女は顔を上げる。

声の主は若い女性だった。年齢的には白石と同じくらいだろうか、スレンダーな体型と清潔感のある服装が印象的だ。

彼女は心配そうな顔で澪の元に駆け寄り、その小さな体を強く抱きしめた。

「ママ!」

「心配したのよ」

女性は涙ぐんでいるようだった。その表情には安堵と愛情が溢れていた。彼女の視線は白石に向けられる。

「ご迷惑をおかけしました」

そう言って頭を下げる姿には誠実さが感じられた。

「いえ、大丈夫ですよ。展示会、楽しんでくださいね」

そして最後にもう一度だけ振り返り、澪の手元にある赤い花を見て微笑んだ。それはまるで小さな希望の象徴のようにも見えたからだ。

「あのね、おともだちをさがしてたの」

澪は母親に今日のことを報告していた。

彼女は小さな手で母親の手を掴み、楽しそうに話を続けている。

「そう……でも、もう一人で遠くに行っちゃダメよ」

母親は優しく諭すように言うと、彼女の頭をそっと撫でる。その口調には愛情が満ちていた。その会話を聞きながら、展示会を後にする。

外に出ると冷たい風が肌を刺したが、不思議と心は満たされていた。

2025年1月28日 03:19

X(旧Twitter)にて。

「私、九条様に会ったんだ。いや、正確には九条様が私の中に『会いに来た』んだ。言葉が肌を這って、全部書き換えられたんだよ。私の名前も、存在も。」