呟くようにそう言い、手錠がかけられたままの手を体の前に突き出したのは、胡桃沢だった。そこから伸びる雪のように白く細い指は、隣の八巻を指している。

「真犯人はあなたですっ!」

「はっ……?」

八巻は、動揺と怒りの混ざった表情で胡桃沢を見た。

「わたし、もう無理っ……! ここから出たいのっ」

「か、かこさん、落ち着いてっ――」

いまにも泣き出しそうな胡桃沢を、一倉が宥める。

八巻はやっと頭の整理が追いついたのか、自分が置かれた状況を理解すると、頬をピクピクと痙攣させながら怒りを露わにした。

「このアマぁっ!!」

必死に手を伸ばし、自分を指さす細い手を叩き落とそうとするも、届く距離ではない。八巻だけを切り取って見れば、その姿が滑稽に思えるほど、彼は必死だった。

それもそのはず。「真犯人はあなたです」と指をさされた者は、ゲームマスターの手によって射殺される。八巻が真犯人であれば、殺されることはないのだろうが、彼の焦り具合からして、真犯人でないことは明白だった。

しかし、ゲームマスターは八巻の背後に回ると、何の躊躇いもなく後頭部に銃口を押し付けた。八巻は抵抗するように体を捩らせるも、ゲームマスターの手によって押さえつけられてしまう。そして、次の瞬間には撃鉄が起こされた。

「待って……!」

百合江が叫ぶ。その声に、ゲームマスターの動きは止まった。

「こんなのおかしい……間違ってる。お願いだから、彼を殺さないで」

「……百合江っ、」

初めて呼ばれた名前にむず痒さを感じながらも、百合江は言葉を続ける。

「どうしても殺したいのであれば、わたしを殺しなさい」

「な、何言ってるんですか百合江さんっ!」

「八巻さんが死んでしまったら、わたしは班長に合わせる顔がない」

焦る庄司に、百合江が強い眼差しを向けた。

――この人、本気だ。

百合江の目を見て、庄司は肝を冷やした。今回の捜査本部で百合江とは初めてバディを組んだのだが、たった一か月という短期間で、早瀬に対する底知れぬ敬慕を思い知らされた。捜査の移動中も、事あるごとに早瀬の名前を出していたため、もしや上司と部下以上の関係があるのではと疑っていたのだが、まさかここまでとは――。この人は、早瀬のためなら命を擲つのも厭わないだろう。

頭を下げる百合江に、ゲームマスターは無情にも「断る」と、短く答えた。

「ルールはルールだ。それを破れば、このゲームが崩壊してしまう」

「お願い……お願い、やめて」

「それ以外に、言うことはないか?」

「嫌だ、やめてっ」

百合江がぎゅっと目をつぶる。

引き金が引かれるであろうその瞬間、待て、と低く震えた声が響いた。八巻だ。

「この場で俺の頭をふき飛ばしゃあ、誰も冷静な判断が出来なくなっちまうぞ。テメェが望んでいる真犯人の自供も、遠ざかるかもしれない。せめて、照明の当たっていない部屋の隅で、誰にも見えねぇように殺ってくれ」

「いや……、ダメっ、八巻さんっ!」

死を受け入れたような発言からは、奇妙な覚悟が感じ取れる。百合江は頭をブンブンと横に振り、懸命に声を掛けた。しかし、八巻はそんな百合江を見て、どんな心情なのか微笑んでいる。

八巻を指名した胡桃沢は、なぜか泣いていた。それに苛立つ気力も余裕も、八巻にはもはやないのだろう。

「何言ってるんだ、八巻!」

「……すみませんっ、大賀さん」

それまで冷静だった大賀が、声を荒げた。大賀は、百合江が墨田中央署に配属される前、同署の刑事課で班長を務めていた。その時の部下に、八巻がいた。今回、捜査本部のメンバーに名を連ねたと聞いたときは、大賀も八巻も奮起していた。

「たしかに、それはそうだな……――よし、来い」

ゲームマスターは一度銃口を八巻から外すと、椅子ごと八巻を引きずり始めた。暗闇へと引きずり込まれていく八巻に、百合江や大賀だけでなく、庄司と瀧上も叫ぶ。

暗闇に完全に溶け込み、八巻の姿が見えなくなって数秒後。パァン――、という乾いた音が室内に響いた。全員が、その衝撃音に肩を震わせた。

「う、そ……っ」

暗闇から戻ってきたのは、ゲームマスターただ一人だった。

「残念ながら、真犯人は八巻大輔ではない。よって、射殺した」

淡々とした物言いに、全員が言葉を失った。

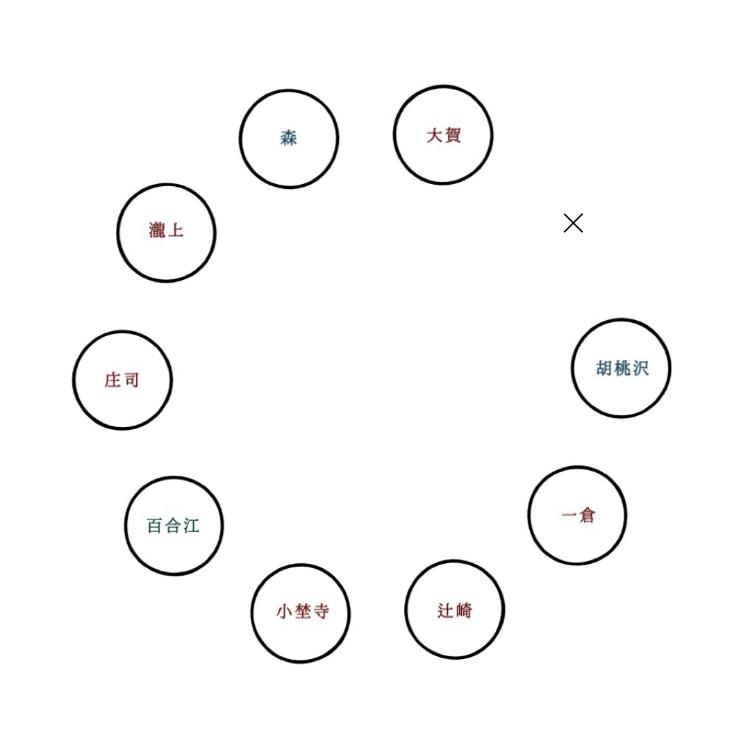

輪の中に不自然な空間。つい先ほどまで、間違いなくそこには八巻がいたというのに、いまは何もない。

「ねぇ……」辻崎の鋭い視線が、胡桃沢に向く。「どういうつもり?」

「わ、わたしはただ……っ!」

「あんたが八巻さんを指した。八巻さんを殺したのは、あんただよ」

辻崎の言葉に、胡桃沢の顔が俯く。鼻を啜る音が聞こえ始めると、辻崎は呆れたように大きなため息をついた。

殺伐とした空気を割るように、大賀が口を開く。

「辻崎、やめておけ。いま彼女を責めたところで、何も解決しない」

「ですがっ――」

「同じようなことが起きないように、一つ提案がある」

「提案……何です?」

森が横から問いかけると、大賀の視線はゲームマスターへと注がれた。

「ゲームマスター、ルールの追加を要望する」

大賀の提案に、ゲームマスターは少し考えるようにしてから答えた。

「……聞くだけ聞こう」

「真犯人を指名する人間を、一人に絞りたい。先ほどのように、この状況に混乱し、恐怖から不本意な行動を取る者が出てしまう可能性がある。真犯人を指名する人間は、十分に冷静な判断のできる者に限定すべきだ」

「ほう……と、いうと?」

「俺がその役割を担いたい。ゲームマスターは、俺以外が指名した人間は射殺できない。……どうだ?」

ゲームマスターは、大賀の提案を咀嚼するように小さく頷くと、それを受け入れた。

「いいだろう。次回から、そのルールを適用する」

「ちょっ、ちょっと待ってください!」

そこに、一倉が唾を飛ばしながら声を上げた。

「そ、それじゃあ、大賀さんだけ有利じゃないですかっ! 自分は指名されることはないから、死ぬこともない。そんなの不公平ですよぉっ!」

「あんた、何言ってんの」辻崎が、冷めた目で一倉を見る。「あのバカ女の二の舞を防ぐためには、こうするしかないの」

「だったら、その役割は俺が担う!」

「はぁっ? バッカじゃないの。そんなの無理に決まってるでしょ」

「大賀さんが捜一の主任刑事だからですかっ? こんな状況で、階級も肩書きも関係ないでしょぉっ!?」

一倉の血走った目を見て、辻崎はギョッとした。

「……一回、黙ってくれます?」

嫌気がさしたのか、瀧上がため息混じりの声でそう言った。一倉のことを、ゴミを見るような目で一瞥する。一倉は、冷たく鋭い視線に怖気付いたのか、肩を丸めて口を閉ざした。小埜寺も、同じような目つきで一倉に視線を向けてから、その視線を大賀へと移した。

「大賀さん、そんなルールを設ける必要はないです。何もせずに待ち続ければ、必ず助けが来る。これ以上、死人を出してはいけない」

「まだそんなことを言っているのか」

「どう言う意味です?」

大賀は深くため息をつき少し黙ってから、そっと口を開いた。

「助けは来ない。俺たちは、このゲームを続けなければいけない」

「なぜ、そう言い切れるんです?」

断言した大賀に、小埜寺が疑問を呈する。

「助けが来るのであれば、とっくに来ているだろう。ここは警察署だ。さっきの発砲音を聞きつけて、誰かしらが駆け付けてもいいところ、その気配はない。何かしらの理由で、警察は俺たちのことを助けに来れないんだ」

「そんな……っ、僕の父さんが黙ってるわけがない」

「とにかく、いまはゲームを続行するしかない。このまま黙って時を待てば、全員殺される」

大賀の言葉に、全員が覚悟をし始めた。

「……わかりました」瀧上が頷いた。「自分は、主任に賛成です」

「真犯人が名乗り出る気がないのであれば、こうするしかないですよね」庄司も続く。

他の者たちが、渋々と言った様子で賛同する中、百合江だけが頑なに首を縦に振らなかった。

「大賀さん、やめましょう。こんなの、ゲームマスターの思う壺です。これ以上、何の罪もない仲間が殺されるのを、黙ってみているわけにはいきません」

「……じゃあ、他に何か方法は? 真犯人に自供でもさせるか?」

「…………っ」

「無理だよな? だから、俺たちで真犯人を炙り出すしかないんだ」

返す言葉もない。綺麗事だけでは、この状況を打開することはできないのだ。

百合江は唇を噛み締めると、わかりました、と小さく呟いた。

ゲームマスターが、自身の腕時計に目をやる。

残り時間、二十分――。