1

学校がテロリストに襲撃されて、30分が経った。

岡谷真里は、3年8組の、窓側の一番奥の席に座っている。真里は頬杖をつきながら、窓越しにグラウンドを眺める。グラウンドには、数台の装甲車。よく自衛隊にいるようなゴツい戦車みたいな車が、数台止まっている。

それと、複数台のバスが学校前の道に駐車していた。

細長い黒い袋がいくつも並べられている。その黒い袋は、すでに10を超えていた。

6月に入ったばかりの今日は気持ちいいくらい快晴で、グラウンドがその黄色い午前中の日差しでキラキラしているように見える。

校門から、3年8組の真下にある玄関まで、一直線に伸びる並木道には、迷彩服姿の、ライフルを持った数えられないほどの、兵士――。

このクラスを占拠したテロリストのリーダーと思われる人物は、ロングの茶髪に、ぱっちり二重で思わず見とれてしまうくらいのルックスだ。

別にその見た目なら、テロリストなんかやらなくても、社会でそれほど苦労せずやっていけそうなのにというのが、真里がそのリーダーに抱いた感想だ。

そんなテロリストが最高に似合っていないリーダーが低い声でクラスに聞いた。

「君たちにとって、友情ってなんだと思う?」

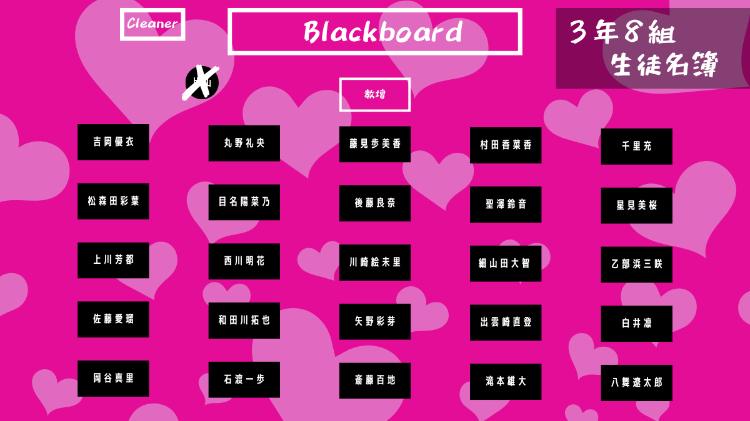

占拠されたとき、2時間目の途中だった。黒板は、夏目漱石の『坊っちゃん』の書き出し、つまり、片山が書いた『親譲の無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。』だけが書かれていた。

現代文のままときが止まっているし、つい30分前までそれを教えていた片山はすでに、射殺され、53歳の生涯を終えた。

この高校がまだ女子校だった頃から働いていたらしい。

片山がライフルで数発、胸を撃たれた瞬間、真里は見ていなかった。

真里は机に突っ伏したまま、眠ったままで、銃声で目覚め、前を見ると、教室の前のほうはすでに赤くなっていた。

そのとき、大量の悲鳴で溢れ、教室に入ってきた4人のテロリストが、「動くな! 動いたら殺す!」と怒鳴ったあと、教室の悲鳴は引いたが、それでも、すでに感情が処理しきれていない女子は小さく甲高い声を出し、シクシクと泣き始めていた。

片山はそのあと、遺体を入れる用の、黒い袋にしまわれて、二人のテロリストによって、教室から運び出された。

「おい、聞いてるのか?」とリーダーがもう一度、問い詰めるように言うと、ひいっと、何人かの怯えた声が聞こえた。

「先生! いや、違うか。リーダーさん」

「おい、勝手に立つな!」とその声に対して、教室の後ろのドアの前に立っている下っ端テロリストが大きな声でその異変を抑えようとしていた。カチャッと軽い音が教室中に響いた。

「ソデヤマ、よせ。――威勢がいいじゃないか、お兄さん。名前は?」

「細山田です! リーダー、発言してもいいですか?」

細山田大智が本当にいつものような調子で、リーダーに返すと、リーダーが笑い始めたから、それに合わせて、他のテロリスト三人も笑い始めた。

「バカかよ、あいつ」

真里の右隣に座っている石渡一歩が頭を抱えながら、本当に真里にしか聞こえないくらいの声でそう呟いた。石渡と、細山田は、いつも仲が良くて、よく石渡の席でタムロしていた。

そして、この二人はクラスのムードを作っている1軍で、この間はTikTokで流行っている人間自転車をやって、その様子を動画に撮っていた。

その動画はそこそこTikTokで回ったみたいだ。昼休み、一人ぼっちで本を読んでいる真里の姿も含めて。

「元女子校だから、こういう男はいないと思っていたのにな」

「最近の女子校、舐めないほうがいいっすよ。女子校の男子は、肩身狭いなか、それなりに生きてますから」

「まあ、いいだろう。細山田くん、君はお調子者みたいだから、ひとつ教えてやろう。私は厳密には、リーダーじゃない。この組織には、階級が存在しないんだ。中央司令と、現場要員。役職なんてそれだけだ」

「めっちゃかっこいいじゃん! あれでしょ、アドベンチャーズ的な感じってことですよね?」

「俺達、アドベンチャーズだってよ」と教室の前のドアに立っている二人のうち、一人のテロリストがそう言った。

一人は、スポーツ用のサングラスをかけた、筋肉質な男で、さっき発言したもう一人は、190センチ近い長身の男だった。

そんな長身の男の発言で、リーダーを含め、四人のテロリストは、また大きな声で笑い始めた。

真里は、テロリストと人質が、笑い合うような、こんな変わった状況になっても、これと言って何も思わなかった。

私は、もう死んでも別にいいやと思っているからかもしれないと、真里はふと思った。

この状況になったのは、ある意味最高だなとも、真里は考えた。

今日、ここで射殺されたら、去年、事故で死んだ両親の元へ行けるなら、そのほうがいい。今の寂しさや、学校で上手くいっていない状況すら、全部、なくなってしまうのだから。

きっと、お父さんとお母さんは「生きなさい。どうして生きようとしなかったの」とか、昔みたいに厳しく真里のことを叱るかもしれない。

だけど、今はそれすら愛おしくて、つらい。

だから、あの世で怒られても、昔、両親のことを理不尽だと思っていたことも、今日なら、快く受けて、耐えることができる気がする。黄色で染まった世界、イチョウ並木の下で泣いた日以来、真里はもう、泣いていなかった。

その日、成行きで二人きりになり、大して仲が良いわけでもないのに、相手に涙を見せてしまった。しかも、両親が急にいなくなったことを、打ち明けるつもりなんてなかったのに。

『無理して、受け入れなくて良いんだよ。今はつらいと思うから』

そのとき相手から、そう言われた。

話を聞いてもらっているうちに、失ったことに対して、もう泣いていても仕方ないかなって、思いが強くなり、相手には申し訳ないけど、そのとき余計、虚しくなった。

真里は物思いにふけたあと、すっと息を吐き、テロリストが笑い終え、再び静かになった教室の状況を、また見守り始めた。

「お前、細山田じゃ、面白くて話にならないと思うな」

「えー、なんでだよ」とおどけたように、細山田が返すと、リーダーはそれを鼻で笑った。

「そういうのが嫌いなんだよ」

リーダーの低い声は、教室中に不気味に響いた。

「――マジかよ」

細山田は、小さい声で言って、ふふっと、なぜか笑った。真里は、横目にちらっと石渡を見ると、石渡は未だに頭を抱えたままだった。

「まー、お前の場合、面白いからいいけどよ。その隣のお嬢ちゃんにでも、聞いてみようか」

「ほら、絵未里、呼ばれたよ。頑張って!」

「ちょっと、なんで私なの――」

とか言いながら、細山田の左隣に座っている川崎絵未里が、細山田に向かって、そう返していた。

その間に細山田は座った。そして、川崎も座ったままだったから、結局、今、生徒側で立っている人間は一人もいなくなった。

「さて。お嬢ちゃんにとって、友情ってなんだと思う?」

「抽象的すぎて、質問の意味がわかりません。この答えによって、どうなりますか?」

川崎もまた、クラスの中心的な人物だ。川崎は同性の真里から見てもかわいい存在だと認めざるを得ない。

ルッキズムで損得は存在することを川崎が証明しているみたいにさえ思える。

クラスでは、明るく、可愛く過ごしている川崎だけど、真里は本当の川崎のことを知っている。

川崎は、友達のからの誘いを『ごめん、今日バイトなんだ』と断りながら、実は裏で他校の制服を着た男子とデートに行っているところを、真里は先月、偶然、目撃してしまった。

そのとき、川崎と目が合ってしまったから、後日、真里は川崎に校舎裏に呼び出された。

『キャラが壊れるから、言わないで。言ったら、痛い目に合わせるから』

『痛い目ってなに?』

『は? そういう、ごちゃごちゃしたことはいいんですけど。つまり、あたしが言いたいのは、岡谷真里みたいな、陰キャさんに、あたしのクラスでのキャラクターを壊さないでほしいって言ってるの』

『――どうせ、そのうちバレるよ。それに言えばいいじゃん。付き合ってる人いますって』

『岡谷真里みたいな、ぼっちにはわからないだろうけど、男子に夢見させて、女子に同族だって思わせることが人間関係、上手くいくコツなの。とにかく、卒業まで、まだ半年以上あるけど、そこまで黙ってないと、殺すから』

『へえ。大変だね』と真里は、本当に同情なんてできないと思いながら、返すと、川崎に胸を思いっきりどつかれた。真里が数歩、よろけている間に、川崎は真里の前から去っていった。

だから、真里はこんなやつが友情なんて語れるわけがないことを知っている。

だけど、こんな状況でテロリストに質問することができるとも思っていなかったから、真里はそんな、川崎にちょっとだけ感心した。

「どうなることもないよ。どっちにしろ、この学校の全クラスの人たちには、ちょっとしたゲームをやってもらうだけだから、今の質問で、なにか起こるわけではないから、安心しろ。――さあ、答えろ」

リーダーがそう言ったあと、再び、教室は重苦しい雰囲気になった。

「――自分が楽しく過ごすかけがえのない仲間」

「よろしい。じゃあ、その隣のお嬢ちゃん」

そして、リーダーは川崎の左隣の、西川明花を指名した。西川はリーダーに当てられた瞬間、遠目からでもわかるくらい大きく身震いした。

「……と、友達」

「いいだろう。次」

会話として成立していないやり取りに許可がでたことが意外だった。おそらくリーダーもこんな怯えきっているうえに、二軍の雰囲気満々の地味な西川じゃ話にならないと思ったのだろうと真里は思った。実際、真里が、普段の西川を見ている印象は、頭が悪いだった。行動力も、コミュニケーション能力も低い。

だから、友達も数人の地味な存在に偏るんだ。

「友情とはお互いに仲間を信じ合うことで、その、つまり――」

『業務連絡。総員、フェーズ2を実行せよ』と西川の隣、生徒会長の上川光莉が、なにかを語ろうとしているとき、放送が流れた。

そして、ブツっと、放送が切れる音がした。

「はい、そこまで。まあ、そんなもんだよな。高校三年生にもなって、友達について、大したことすら言えないんだ。お前たちって、相当浅い人生観のなかで生きているんだなってことがわかったよ」

リーダーの発言が終わったあと、また同じように重苦しい雰囲気に包まれた。もう、飽きたよ。はやく、やるならなにかやってほしい。そう思いながら、真里はまた、窓越しにグラウンドを眺めた。

グラウンドの黒い袋はさっきの倍以上増えていて、もう二十以上は超えていた。

国語教師53歳の片山も黒い袋に入れられていた。つまり、もうこの学校がテロリストに占拠されて一時間も経たないうちに、その数の人が殺されたということなのかもしれない――。

そう考えると、生きて帰るのは難しいなと思い、真里はよりほっとした。

お父さん、お母さんにあったら、こう伝えよう。

『この一年、寂しかった』と。

そんなことを真里が考えている間に、遠くから、乾いた音が聞こえた。

それは、銃声だと思う。その乾いた音で、誰かが今、絶命する音だ。

「近くのクラスははやいねー」

「オオソトさん、ティーチャーみたいなコトシテ、ンー。ソー、タイムオーバー」

教室の前のドアにいる二人組のうち、筋肉質のサングラス男が、おそらく、今日始めての発言をした。というか、カタコトの日本語で、意思疎通ができているんだ。サングラスの所為でてっきり日本人かと思っていたから、真里は少しだけ、そのことに驚いた。

「そうだな、ザッツライト。ランディの言う通りだ。3年8組で、殺し合え」

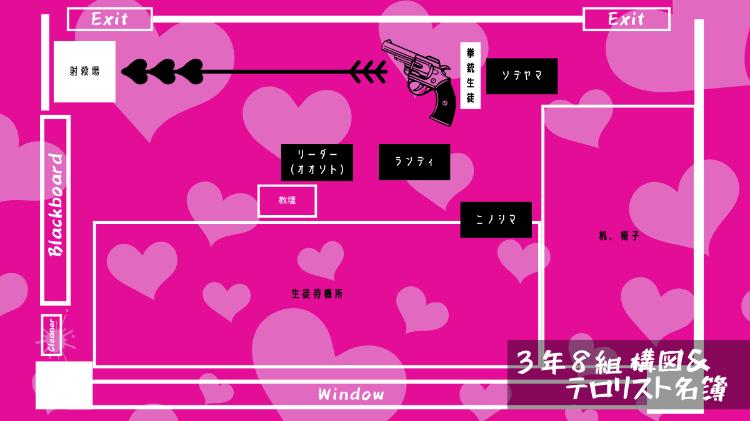

リーダーは戦闘服の上着のポケットから拳銃を取り出し、それを教壇の上に置いた。6月の午前中の日差しの所為で、銀色の銃の先が一瞬キラッと輝いた。

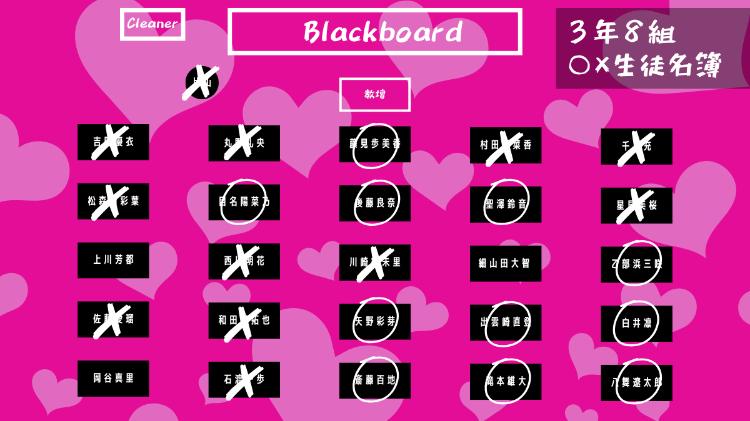

「ここに一丁のリボルバーがある。俗にいう、回転式拳銃だ。銃を渡されたものは、自分の一番仲のいい友達を指名しろ。そして、そいつに向けて、メッセージを言ったあと、そいつを殺せ。殺したものは、開放する。つまり、無事にお家のご飯を食べられるということだ。それ以外は最初に処分した先生のように、こっちで殺す」

何人かが息を飲む音がした。真里も気がつくと、呼吸が浅くなっているように感じ、意識して、何度か息を吸い、そして、吐いた。

「ただし、一番仲のいい友達の指名が、嘘だとわかった場合、その場で射殺する。指名しない場合も殺す。あと、銃を持ったあと、変な気を起こして、僕達を殺そうとするなよ。この狭い教室にわざわざ四人いる意味を理解してください」

つまり、銃を持ったとき、四人のうち、誰か一人を撃ったら、その場でライフルで蜂の巣にされるということかと、真里は瞬時に理解した。

自分の番が来たら、誰を指名しようか――。

真里は、そう考えたけど、真里には友達は存在しない。

つまり、どっちにしても、私の命は、あと数時間であることが確定したのかもしれないと真里は思った。

「さて、場所を作るから、全員、机を後ろに戻せ! 脱走も殺すからな!」

リーダーの掛け声で25人は一斉に立ち上がり、椅子を机の上に上げ始めた。

2

こんなの嫌だ。こんなの嫌だ。こんなの嫌だ!

西川明花が、何度も心のなかで叫んで、思いっきり両目をぎゅっと閉じ、見開いても全然、現実は変わらなかった。

机を教室の後ろに下げると、続けてスペースを作る指示が出された。だから、掃除のときみたいに後ろのドアを机で、塞ぐ形じゃなく、机の上に机を積み重ね、二段にした。

そして、生徒たちがテロリストに言われたとおり、机を重ねている間、リーダーは、教壇を教室の真ん中くらいに持ってきた。そのあと、リーダーは、教室の前側に椅子を置いた。

明花と鈴音は、いつものように何すればいいのかわからず、ふたりで、おどおどした挙げ句、結局、二人は余ったのだと明花は判断した。だから、体育のときの後片付けや、文化祭の後片付けのときと同じように、鈴音とふたりで窓側に立ったままでいた。

「大変なことになったね」

鈴音がぼそっと言ったから、思わず鈴音を見た。鈴音はなぜか笑みを浮かべていた。

「ねえ、鈴音」

「なに? 明花」

「――鈴音は私のこと、殺さないよね?」

明花がそう言ったあと、誰かが机をガタンと積み上げる音が響いた。明花はいきなり、変なことを聞いた気分になった。

「明花」

「――な、なに?」

「もしかしたら、デスゲームが始まる前に助けが来るかもしれないよ」

「助けって、自衛隊とか?」

「いや、警察じゃない?」

「あ、そっか。警察の、あれなんだっけ。立てこもりの銀行とかに突入する人たち」

「SATだよ」

「そう、それ。その人たちが来るってこと?」

「――鈴音、今はそれを信じるしかないでしょ」

また、机を重ねる音がした。作業をしているためか、他の人たちも、ヒソヒソ話をしている。だけど、テロリストたちはそれを注意しなかった。視線を鈴音から逸らすと、一瞬、リーダーと目が合ってしまった。リーダーは大きなあくびをした直後だったようで、そのあくびが終わった潤んだ目で、じっと見つめられた。

そのあと、なぜか小さく手を振られたから、明花は急に怖くなり、また視線を鈴音に戻した。

「――鈴音、SATが来るまでどうすればいいんだろう」

「簡単だよ。生き残ればいい」

きっぱりと鈴音がそう言い切ったから、確かにそうだよねって思った。だけど、急に早くなった鼓動の所為で、明花の気持ちは落ち着かなかった。それは、さっき、リーダーと目が合ってしまったからだ。

もし、最初に指名されたらどうしよう……。

鈴音はまだ、明花がリーダーと一瞬、目が合ったことに気がついていないようだった。

「なんで私たち、真面目に生きてきただけなのに、こんな目に合わなくちゃいけないんだろう」

「他責しすぎた罰かな」

「は? 私たちの責任じゃないじゃん。なに言ってるの?」

明花は思わず、鈴音を睨んだ。

「神経質だなぁ。冗談だよ」

「やめてよ、鈴音。今は冗談として受け止められない」

「だけど、真面目すぎたんじゃない? 私も明花も。だから、もし、今日、ここで死んだら真面目過ぎた罰な気がする」

「鈴音。――早くSATに助けてほしいね」

「そうだね。――そしたら、いつも通り、一緒に帰ろう。今日、放送室には行けなさそうだし」

明花にとって、3年になっても、同じ放送局の仲間で、親友でもある、聖澤鈴音と同じクラスになったのは奇跡だと思った。

土曜日に二人で遊ぼうねって、約束していた。

本当は今日だって、放送局の週末ミーティングに参加して、昼休みの放送の振り返りをやる予定だったし、それが終われば、いつものように鈴音と二人で、公園で買い食いアイス会をやるつもりだった。

そのアイス会では、恒例の1軍への鬱憤をお互いに晴らすつもりだった。

大体、いつも議題に上がるのは、細山田がうるさいことや、川崎の取り巻きの、矢野彩芽の出しゃばり、ウザかったエピソードを披露する会になっていた。

「――最後にアイス、食べたかったな」

「明花、そんなネガティブなこと言わないでよ」

「ごめん。私、やっぱり怖いのかも。死ぬのが」

「……そうなんだ」

バタンとまた机が重なる音が鳴り、作業をしていた男子たちが、「終わりました」とテロリストたちに声をかけた。

ただ、アイス会のとき、だいたい、悪口を言うのは、明花からで、それに鈴音はそうだねと頷く感じだった。

明花と鈴音は、同じ身長で155センチだった。

そのことを放送局の仲間にいじられて「アススズ」と呼ばれていた。

『スが三つも連続するのはどうなの?』という、冴えない返しが、明花と、鈴音のアイデンティティだった。

だから、体育のときのダンスの時間でも、ふたりで、気兼ねなく、練習したり、鈴音の運動音痴な姿を見て、爆笑し合ったりもした。ここまで気持ちを許せる友達ができたのは、鈴音が生まれて初めての存在だった。

「私は怖くないよ。だって、簡単でしょ。生き残ればいいだけなんだから」

その鈴音の発言に明花は驚き、積み重なった机から、視線を鈴音に戻すと、鈴音は、真顔だった。明花からすると、その鈴音の評定は、冷静そうにも見えたし、得体のしれない冷たさにも感じた。

それが怖くなり、明花は辺りを見回すと、作業が終わった生徒が徐々に座り始めているのが目に入った。

座り始めたのは、一軍、二軍、陰キャ、陽キャ関係なかった。大体の人たちは、なにかの行事や体育のときのように、各々に自分と気心がしれた仲間と並び、体育座りをしている。

ただ、何人かの人は、いつも群れている仲間たちと別になり、単独になってポツポツと座っていた。だから、明花は先にその場に座ると、鈴音も明花と同じように、その場に体育座りをした。

左側に人の気配を感じ、黒板消しクリーナーの方を見ると、岡谷真里が座っていた。

もちろん、岡谷真里は元々ぼっちだから、一人でぽつんと座っていた。それも、血痕が残っている黒板消しクリーナーのすぐ近くに座っていた。やっぱり、岡谷真里は何を考えているのかわからないと明花は思った。

「岡谷真里、不気味なんだけど。わざわざあんなところに座らなくてもいいのにね」

視線を右側に座る鈴音に戻し、明花は鈴音に耳打ちした。

「岡谷真里のこと、相変わらず嫌いなんだね」

「ずっと嫌いだよ。だって、会話にならないじゃん」

岡谷真里は、明花や鈴音よりも、陰キャで二軍のなかでも、最下位に位置し、常にぼっちを貫いている。4月に何度か、明花は岡谷真里に話しかけたことがあった。だけど、すべて、無視されたり、「うん」しか言わなくて、会話にならなかった。

明らかに2軍の雰囲気だったし、ぼっちは可哀想だから、明花から声をかけたのに、岡谷真里の感じが悪くて、明花はそれから、岡谷真里のことが嫌いになった。

「ねえ、岡谷真里と仲いいことにして、撃ち殺しちゃえば?」

「えっ――」

明花は驚き、次の言葉を探しているうちに、リーダーが二回手を叩いた。

「はいはーい。みんなお疲れさん。じゃあ、ニノシマくん、例のことやってちょうだい」

スマホの小さなシャッター音が、数度響いた。ニノシマはスマホを横向きに持っていた。

「どうして俺たちのこと、撮ったんだよ。それ、意味あるの?」

明花から見て、右側にいるサッカー部の一軍男子、出雲崎直登が調子良さそうに急に発言した。いつものうるささが急に戻ったんだと、明花は思った。

5月に席替えをしてから、細山田大智、出雲崎直登、そして、矢野彩芽、川崎絵未里がものすごくうるさかった。授業中にも注意されるくらいで、調子に乗りすぎだろって、明花は日頃思っていた。

そもそも、明花がこの学校を選んだのは、5年前まで、この学校が、女子校だったからだ。

自分のように大人しい人が多そうだと思っていたことと、元々、男子の悪ノリが嫌いだったから、そういうところから離れたいと思っていた。 だけど、現実は違った。

この学校では、男子の割合は確かに少ない。このクラスも25人中、9人しかいない。なのにこのクラスは男子ノリがウザかった。学校は共学にする目玉として、スポーツ系の男子部を積極的に作ったからだ。

もし、さっきリーダーが説明した殺し合いがあるなら、最初に指名されて殺し合いをしてほしいのは、この四人がいいんじゃないかって、明花は思った。

「お前らってバカだよな。だって、こういうときって、いつもの習慣がでるんだから。そもそも、仲がいい友達なんて、僕らテロリストがわかるわけがない。ファクトチェックもなにもできやしない。事実がわかるのは、お前らしかいないんだからな」

リーダーがそういい終わると、急に教室の空気が重くなったような気がした。明花は思わず、右側の鈴音を見たくなったけど、やめた。

そのあとすぐ、右側で机がずれた音がしたから、思わずその音がした方を見てしまった。すると、岡谷真里が黒板クリーナーが乗った血まみれの机の足に身体をよりかけていた。その寄りかかったときに出た音だということがわかり、明花は岡谷真里のことを睨んだあと、また視線をリーダーに戻した。

「ほら、今の発言を聞いて、バカが何人も反応したよ。バカ、バカ、バカ、バカ、はい、バカ」

バカと言うたびにリーダーは指を差した。最初のバカで、明花を差されたような気がした。そして、リーダーは大きな声で笑い始めた。リーダーが笑う度に茶髪の長髪の毛先が揺れた。

気のせい、気のせい、気のせい、気のせい。はい、気のせい。

明花はそう、心のなかで自分に言い聞かせた。だけど、一番目にリーダーに指を差されたことで、明花の心臓が破裂しそうになるくらい、心拍数がものすごく上がっていた。明花は、左手の親指と人差し指で耳たぶをぎゅっとつまんだけど、その与えた痛みだけじゃ、明花の心拍は収まらなかった。

「じゃあ、最初のおバカさんから、やってもらおうか」

そう言って、教壇から、リーダーは右側に歩き始めた。それも、ニヤニヤした表情を浮かべながら。そんなリーダーの姿が見てられなくて、明花は、視線を前の方に戻した。

「――明花。さっき私が言った子、やっちゃいなよ。殺すべきだよ」

「えっ」

明花にしか聞こえないような声で、鈴音が言ったから、鈴音の方を見ようとした瞬間、左腕を掴まれた。

「えっ! い、嫌です」

「お嬢ちゃん、名前はなんていうの?」

「に、西川で……」

声がかすれて、なぜか最後の語尾を発することができなかった。そんな明花のことなんて無視するかのように、リーダーは明花のことを引っ張り上げ、その場に立たせた。

「友達は?」

リーダーにそう聞かれて、明花はまた鈴音を見たくなった。

――ダメだ。鈴音のことは殺せない。

明花は右側、教室の隅に座っている岡谷真里のことを指さした。

「だと思った。だって、さっき見つめ合ってたもんね。素直で真面目な子だって、よく言われるでしょ」

「はい、よく言われます」

「僕ね、真面目でバカなやつって一番嫌いなんだよねー。まあ、そんなことはいいや」

リーダーからは、柑橘系の香水の香りがした。ただ、明花にしてみると、その香水がどのブランドで、その香水がどの有名人と同じなのかなんてわかりもしなかった。

明花はリーダーに引っ張られながら、教室の後ろのドアの方まで連れて行かれた。

どうやら、私は殺す側の方なんだと、明花は教室の光景を見て思った。明花が指名した岡谷真里は、ニノシマとランディに連行された。

教室のなかはざわざわしていた。明花が鈴音を見ると、鈴音は体育座りをしたまま、明花を見て、こっそりと右手の親指を立てていた。

岡谷真里は、抵抗もせず、スタスタと歩き、教室の前のドアの近くに置かれた椅子に座らされた。椅子の後ろに手を回され、手錠を付けられていた。そして、両足首にも手錠をつけられた。

「お嬢ちゃん、名前は」

「オオソトさん、それがこいつ口、わらないんですよ」

「それはニノシマの聞き方が悪かったんだよ。僕だったら、教えてくれるでしょ」

リーダーは、座っている岡谷真里の左前でかがみ、右手で岡谷真里の顎を触れた。その触れ方はそっとしていて、優しそうに見えた。

「――かわいい顔立ちしてるのに、これから友達に殺されるのかわいそう。でも、あの子、ブスで根暗な西川ちゃんが悪いんだよ。だって、僕がカマをかけたら、ビビってお嬢ちゃんのこと見たんだからね。かわいいって罪だよね。だけど、あんなブスと、どうして友達なのか不思議なんだけど」

リーダーは、立ち上がり、今、明花が立っている場所と、岡谷真里が椅子に座っている、ちょうど中間くらいの場所にある教壇へ戻っていった。

「じゃあ、多数決をします。学校らしいねぇ」

「マシンガンはらしくないけどね」

すかさず、そういう細山田の声がした。

「このガキ、殺されたいのか!」と明花の後ろに立っているテロリストが急に怒鳴ったから、思わずビクッとした。

「ソデヤマやめろ。学校らしくていいじゃないか。こうやって一軍が、がやがやしてくれないと、やりにくくてしょうがないじゃないか」

「すみません、オオソトさん」

カシャっと金属同士がこすれ合う音が明花の後ろから聞こえた。

「さて、気を取り直して、多数決しよう。無口なお嬢ちゃんは、西川ちゃんのお友達ですか。手を上げてください」

そうリーダーに言われて、最初に手を上げたのは、鈴音だった。

そして、次に手をあげたのは、クラスの中心である川崎絵未里だった。川崎絵未里につられるように、ほかの1軍メンバーや、普段接点がない、二軍メンバーたちが、パラパラと手を上げ始めた。

そうして、クラスの3分の2くらいの人たちが手を上げた。

いいんだよ、これで。と明花は、鈴音を殺さなくてよくなったと思い、ほっとした。

クラス全員、岡谷真里に友達がいないことなんて知っている。そして、無口でとっつきにくい岡谷真里の命なんて、このクラスの大多数にとって、どうでもいいんだ。

つまり、ゴミみたいなものなんだ。民意がそうなら、心置きなく殺せる。そして、私は無事に生き延びれると、明花はそう思った。

「わかりました。それでは、手をおろしてください。……異議がある人はいますか?」

えっ、異議? どういうこと。と明花が思っているうちに、急に細山田が手を上げたのが見えた。

「はーい、細山田でーす」

また、細山田かよ。でしゃばるなよ。

「細山田くん、どうしましたか? なにか異議でも?」

「真里ちゃんは違うと思いまーす」

「ちょっと、勝手なこと言わないでよ」と川崎絵未里が食い気味に、細山田の発言を遮った。それを見て、リーダーは、またわざとらしく大きな声で笑い始めた。その途中で、どこかのクラスから発せられた、銃声が聞こえた。

「このクラス、比較的、風通しがいいんだね。僕、すごく関心したよ。たった一人の命のために、異議を唱える人がいるんだから」

「リーダーさん。それより、聞いてくださいよ。あたし、岡谷真里は西川明花の友達だと思いまーす。女子のほうがリアル知ってるので本当だと思いまーす」

川崎絵未里がそう言ってくれてよかったと、明花は再びほっとした。細山田の所為で、無駄に心をかき乱された。そんな細山田がこの究極の場でも、うざったく思えた。

「あ、ずるいなそれ。俺は真里ちゃんじゃないと思いまーす」

「ちょっと、細山田は口出さないでよ」

川崎絵未里が若干イライラしながら、そう返したから、その姿が明花には不思議に思えた。どうして、そこまで私のことを助けてくれようとするんだろう、と。

「ほー、なるほど。――わかりました」

何かを思いついたかのように、リーダーはまた生徒の方へ歩き出した。そして、明花が座っていた方へ歩き出し、そして、鈴音の腕を掴み、無理やり立たせた。

「やめてください!」

鈴音はそう強く言って、リーダーから腕を振り払った。すると、またリーダーは大きな声で笑った。明花は、急に冷静さを失いそうになった。だけど、ここで混乱して騒いだら、それこそ、親友を撃ち殺すことになってしまう――。

今すぐ、SATでも、自衛隊でもなんでもいいから、助け出してほしいと思った。気持ちを落ち着かせるために、明花は座っている岡谷真里を見た。すると、岡谷真里と目があい、明花は思いっきり、鋭い目で岡谷真里に睨まれたから、余計、冷静さを失いそうになった。

「やっぱり、こいつが友達か」

「違います!」

「強く言い返すってことは、友達だな。ってことは、あのブスが嘘つきってことか」

最悪だ。鈴音が違うって言ってるのに、なんであのリーダーは友達だと決めつけようとしているんだろう。

それに私のこと、さっきからブス呼ばわりして、なんなんだ、あの男。最悪だ――。

そもそも、私がヘマをして、クラスで一番最初に、リーダーに指名されたのがいけなかったんだ。こんなことになるなら、あのとき、神経質になって、血まみれの机にもたれかかった岡谷真里のことなんて見なければよかった。

そう思いながら、確実に明花の頭の中は一気にぐちゃぐちゃになり、冷静さが消えてしまいそうだった。

なんとかして、鈴音を救わなくちゃ。私は鈴音の親友なんだから。

「鈴音!」

気がつくと、明花はその思いが口に出てしまったことにひどく驚いた。クラスの全員からの視線を明花は一気に受けているのを感じる。そして、すぐに、また自分が大きなミスをしてしまったことに気がつき、さっと血の気が引いていく感覚がした。

「い、いや。えーっと、聖澤さ、さんは、ともだ……ちじゃありません」

明花がそう言うと、再びクラスは静まり返った。明花は、リーダーと目が合ったけど、何を考えているのか、全くわからない笑みを浮かべていて、明花はそれがものすごく不気味に感じた。

「西川ちゃん、僕はね、君の容姿がブスだと言っていたわけじゃないんだよ。僕はね、令和になった今でも、男は度胸、女は愛嬌だと思っているんだ。つまり、西川ちゃんは、愛嬌のない堅物で、自分の仲間を守るためには、簡単に関係ない第三者を巻き込む、救いようのないくらいブスだってこと、最初から僕はわかっていたんだ」

「……な、なにがわかるんですか」

「ランディ。無口なお嬢ちゃんの手錠、開放して」

「オッケィ」

サングラスの長身の男が、岡谷真里の方へ向かい始めた。明花の呼吸は浅くなり始めた。明花自身でもわかるほど、何もしていないのに、両肩は小刻みに上下する。

「ちょ、ちょっとまって! 岡谷真里とは友達なんです!」

「この後に及んでも嘘つくなんて、ブスだね。西川ちゃん。ソデヤマ、そいつを椅子へ」

リーダーがそう言っている途中で、明花は後ろから、思いっきり強い力を感じた。気がつくと、ソデヤマに明花の右手はがっしりと掴まれていた。そして、思いっきり強い力で引っ張られた。

「やめて!」

明花は思いっきり、座り込もうとしたり、腕を払おうとしたけど、それらは全く刃が立たなかった。そのうちに左腕もニノシマに掴まれ、明花は、テロリスト二人に簡単に椅子に連れて行かれ、そして、簡単に座らされた。

必死に抵抗しながら、窓側を見ると、岡谷真里が血まみれの黒板クリーナーの前、さっきと同じ場所に座ったのが見えた。そして、一瞬、目が合ったけど、岡谷真里は目を細め、明花を見ていた。明花にとって、その岡谷真里の目は、今、抵抗している明花のその姿を憐れんでいるように見えた。

「やだ! ……死にたくない!!」

必死に明花は全身に力を入れ、抵抗を続けた。しかし、両手は背もたれの後ろにまわされ、その状態で、手錠をつけられた。そして、両足首にも、手錠をつけられ、束縛された明花は抵抗したくても、動かせなくなってしまった。

――嫌だ、嫌だ、嫌だ!

あ、だけど、助けが来るまで、鈴音なら時間稼ぎしてくれるよね。

だって、さっき、そう言ってたじゃん。

そう明花が思っていると、勝手に涙が溢れ出していた。

「助けて」

弱々しく、明花がそう言っても、誰も聞いてくれていないようだった。もう、この教室には、もしかすると私の味方は誰もいないのかもしれないと明花は思うと、急に心細くなった。

だけど、こんな絶体絶命で、教室中に私の味方がいなくても、鈴音なら、私を救ってくれるかもしれない。

――早くSAT、突入してよ、助けてよ。

『そうだね。――そしたら、いつも通り、一緒に帰ろう。今日、放送室には行けなさそうだし』

明花はさっきしたばかりの鈴音とのやり取りをふと思い出した。明花が気がつくと、明花の目の前に鈴音が銃を持って立っていた。

「鈴音、一緒に帰ろうよ。――アイス会やろうよ」

「愚痴ばかり言う、明花のことが大嫌いだった。人のこと、なんだと思ってるの、最低だよね」

「まって、鈴音」

明花は、親友にそう言われて、頭の中はいろんな思考で忙しく、もう、いろんなことが追いつかなくなっている。

「親友なんかじゃない」

「……私は親友だと思ってた」

ショックで、明花はこれ以上なにも言えなくなかった。

「私は愚痴聞きじゃないの。自分のことしか考えない、明花さん。さようなら」

そんなに私、自分勝手だったのかな。

明日、遊びに行こうって言ってたのに――。

親友だと思っていた相手からの最後の言葉を0.5秒考えたあと、明花は何度か胸に衝撃を感じ、そのまま明花の視界は黒くなった。

3

なんとか、ここまで生き残ることができた。

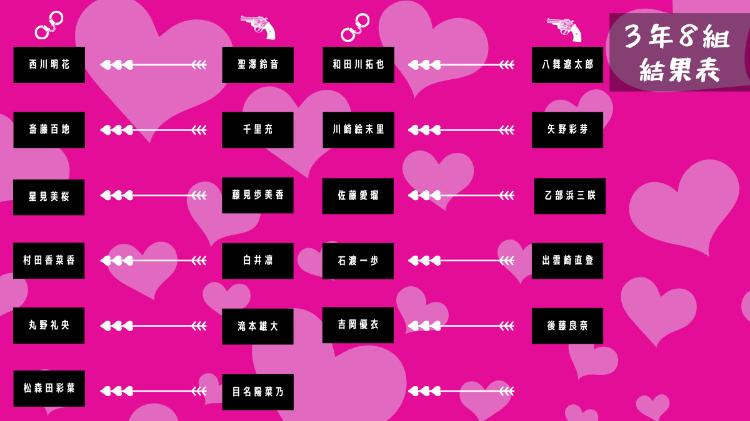

それが、矢野彩芽のここまでの感想だった。

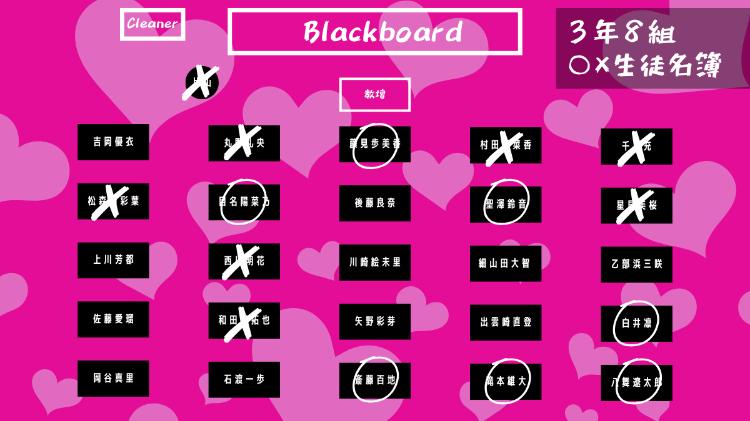

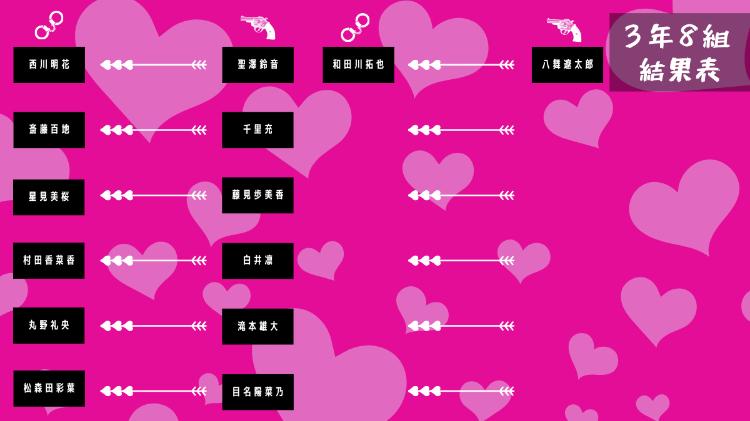

聖澤鈴音が西川明花を撃ってから、この教室では人を撃つことが当たり前になりつつあるような気がした。学校がテロリストに占拠されて3時間近く経った。いつもだったら、絵未里を中心に、吉岡優衣と、佐藤愛瑠のいつもの4人組になって、お昼ごはんを食べている時間だ。

西川明花が死んだあと、聖澤鈴音は、にやりとした表情を浮かべていた。その表情が、彩芽のなかで妙に印象に残っていて、数発も撃たれ、頭も胸も大量の出血でぐちゃぐちゃな西川明花のことなんて、あまり印象に残らなかった。

「うちら、仲良すぎじゃない?」

愛瑠がTikTokで最近、バズってる両手だけのダンスを踊りながら、そう言った。

「踊りながら言ってるのウケる」

ふっと笑って、低めな声でそう愛瑠に返した。笑えると彩芽は思いながら、愛瑠が踊っている曲の鼻歌をつけた。すると、絵未里も鼻歌を歌いだし、踊りだし、続けて優衣も同じように歌いだし、両手で踊り始めた。

だから、彩芽も同じように、数日前に覚えたばかりの振りつけで踊り、ワンフレーズが終わると、4人で笑いあった。

4人が踊っている間に、さっき八舞遼太郎が殺めた和田川拓也の処理がテロリストたちによって、進められていた。

クラスには、もう11人しかいなかった。

撃たれた人間は、廊下で待機しているテロリストたちに、黒い袋に入れられて、教室から運び出された。その黒い袋は、まるで外の世界に見せつけるかのように、グラウンドに並べられている。

そして、撃った側の人間は、リーダーたちに拍手されたあと、別室に連れて行かれた。別室に連れて行かれる理由は、おそらく、友達を撃った人は、開放されるというルールのためだと彩芽は思った。

ただ、教室からでられない以上、別室に連れて行かれた人たちが本当に開放されているのか、どうかわからない。

こういうルールだから、拳銃を撃つ人と、撃たれた人、2人ずつ、この教室からいなくなっていることになっている計算だ。

「なんか、見慣れてきた自分がめっちゃ怖いんだけど」

いつもなら、そんなことなんて言うはずがない、絵未里がぼそっとした声でそう言った。こんなトーンで話している絵未里の姿を彩芽は初めて見た。

「あー、わかるー」と石渡が、横の男子の輪から、4人組の方を向き、横から茶々を入れてきた。

「男子はどう思うわけ? こういう殺人が繰り返されてるところ」

愛瑠がそう石渡に聞き返すと、うーん。と石渡は言って何かを考え始めた。その間に、昼休みが終わる5分前のチャイムが鳴り、チャイムだけは、日常のままなんだとか、彩芽はどうでもいいところに意識が行ってしまった。

「わからない」

「結局、わからないのかよ」と思わず、彩芽は間髪を入れずに返した。こうやって、すぐに石渡の言葉に対し、反応できたのは、いつも、こういうポジションをやっている所為だ。

すると、愛瑠と、絵未里は、クスっと小さく笑った。

「ウケる。こういう時も笑い取りに行くの、さすがバカ芽だね」

絵未里に悪気はないことは知っている。ノリが合って、4月から、そんなことを繰り返していたら、絵未里にバカ呼ばわりされて、その日の夜もモヤモヤして、ムカついた。

だけど、それを今年のキャラにすれば、美味しいかもって思い、自分のキャラガチャの運の悪さを恨みつつ、高校生活最後の1年、このクラスでは、このおバカキャラで行くことにした。

心のなかにおバカキャラを飼うために、おバカキャラで売ってるギャルのノリを、TikTokで仕入れ、それを真似た。

すると、今まであまりできなかった、ギャルっぽい返しができるようになった。

「でしょ。どんなときでも、明るくいなくちゃ」と言っている自分が一番、空元気だなって、彩芽は思った。

「てかさ、彩芽の言った通りだったね」

「でしょ? 愛瑠もそう思うでしょ。私、すごくない? もっと褒められてもいいと思うんですけど」

「そうかも、彩芽がバラバラで居ようって、机片付けてるときに言ってくれなきゃ、あたしたち、もう死んでたかもしれないよね」

絵未里がそう言い終わるのと合わせて、本来は昼休みが終わったことを知らせるチャイムが教室に流れた。そのチャイムがなっている間に、またどこかから銃声がした。

彩芽が最初に気がついた通りだった。

たぶん、普段の私たち4人組だったら集まっていたと思う。

だけど、リーダーからルール説明を聞いて、どうやって友達だってことがわかるんだろうって、彩芽はふと疑問に思った。

リーダーからのデスゲームに関する説明を聞きながら、左の人差し指の腹で、昨日塗ったばかりの右手の人差し指のピンクのネイルの表面を触っていた。ツルツルした触り心地で、ちょっとだけ現実逃避してたら、彩芽はだったら、最初にリア友と合流したら、テロリストに、ばれるなって思った。

だから、そのことを彩芽の前に座る、絵未里に伝えた。伝え方は原始的で、ノートの切れ端で作ったメモにそのことを書いた。

そして、実際に机の移動が始まったとき、絵未里と彩芽は、手分けして、仲間に伝えた。

「その結果、私たちのグループくらいしか、まともに生き残ってないじゃん」

愛瑠は、自信ありげにそう言ったから、また4人でゲラゲラと笑った。実際、こうやって、4人で笑い合えるのは、最後かもしれないと考えながら、彩芽はいつものように笑い続けた。

「バカ芽、マジでファインプレーじゃね?」

「でしょ。私、やばいでしょ」

ファインプレーだと思うなら、バカ芽っていうなよ。って絵未里に対し、彩芽はイラッとした。気を紛らわすために、絵未里から視線をそらし、教室を見渡してみた。

4人組の輪の隣に、1軍男子の細山田、石渡、出雲崎の3人が座っている。1.5軍の乙部浜三咲は、窓側で積み重なった机でできた、隅で泣いていて、それを生徒会長の上川光莉が慰めていた。

それ以外は、点でバラバラだった。

後藤良奈は、クラスの中では、1軍だけど、藤見歩美香が、星見美桜を撃ったあとから、ぽつんと、一人で座ったままだった。途中、上川光莉が慰めに行ってたけど、途中、それを「うざい!」って言って、振り払っていた。

そして、クラスで唯一のボッチで実質3軍扱いの岡谷真里は、相変わらず、血まみれの黒板消しクリーナーの前にポツンと座っていた。

「どうしたの? 見回しちゃって」

優衣に声をかけられ、彩芽は視線を再び4人組の輪の中に戻した。

「いやー、お腹減らないなって」

「確かに。珍しく減らないね。ダイエットになるかな?」

「こんなに細いのに?」

「ほら、痩せ始めた」と言いながら、優衣は右腕を前に出して、左手で二の腕をぷるんと、何度か弾いた。

「これ以上、どうやって痩せるの? ウケる」

また、そうやってバカ笑いした。ついさっきまで息が詰まる展開だったから、彩芽は、ようやく開放されたような気分に思えた。

八舞が和田川を殺したあと、リーダーが『よくここまで指名されませんでした。おめでとう。一旦、休憩しよう。もう、仲間うちしかいないだろうから、よく話し合えばいい』と言ったから、仲間同士で思わず顔を見合わせた。

すると、リーダーはそんな生徒たちが様子を伺っていることに対し、さらに言葉を足した。

『罠とかじゃないから。ここまで残った時点で、もう、誰が友達かとか、意味をなさないだろ? なんなら、友達同士、本当に仲がいいことを証明できたら、君らは殺さないでおこう。1軍、陽キャは社会にとって、必要不可欠だから。さ、いつも通りやっておいて』

その言葉を信じたのか、結局、絵未里から『もういいんじゃない』って声をかけられたから、彩芽は4人組の輪に入った。そして、細山田たち、男子3人組もそれに続いて、輪を作った。

「優衣が元気になってよかった。最初、マジでヤバそうな感じだったよね」

愛瑠は、笑いながら、急に話題を切り替えた。

「たしかに、ヤバそうだった。めっちゃ細いし、白いのに、さらに青くなっちゃってさ」

絵未里は愛瑠につられるように笑いながらそう言ったけど、彩芽はあまりそんな笑う気になれなくて、急に冷めてしまった。優衣を見ると、さっきまでいつもみたいに笑っていたのに、あからさまに真顔になっていた。

そんな優衣の表情を見て、彩芽は思わず、優衣のことをフォローすることにした。

「だって、絵未里。優衣、片山の血、見たんだよ?」

「かからなくてよかったね。てか、あんなクリーナーの前の席、ヤバイよね」

絵未里が続けてそう言いながら、また笑った。そして、愛瑠も同じように笑った。優衣は依然として黙ったままだった。小さな下唇をぎゅっと、噛んでいた。彩芽は知っている。優衣はなにか我慢するとき、クセで、下唇を噛むことを。

その優衣の表情は切り揃ったショートボブには似合わないように見えた。

「たじろいであの場所で殺されるどんくさい片山が悪いでしょ。教壇のところで立ったままでいれば、優衣の前に来なかったのに」

「でも、運悪すぎでしょ。そもそも、席替えのときから、ハズレって言ってたけど、優衣の席、マジで大外れだったね」

絵未里は笑いながら、ほんの一瞬だけ、鋭い目つきで彩芽を見たのを、彩芽は見逃さなかった。

時折、絵未里はそういう怖いところがある。

絵未里はクラスの中心だし、誰がどう見ても1軍のトップだと思う。だけど、絵未里がもし、このクラスじゃなければ、私がクラスのトップになって、もっと楽しい感じにできたのになって、彩芽はいつも思っている。

彩芽だって、何度も、クラスの中心的存在になってきた。そのたびに、みんなが楽しくやれるようにって、それなりに気を使っていた。なのに、彩芽が今までやってきたことを、絵未里は一切やっていない。それどころか、気分屋でそのとき、そのときで感情を当てたりもしている。

「俺の席は当たり? ハズレ?」

石渡がまたうまい感じで、勝手に4人組の輪の中に入ってきた。石渡は身体を捻り、優衣と、彩芽の間に入り込むような形になっている。

彩芽は石渡が助け舟を出してくれて、よかったと胸を撫で下ろした。

「石渡は、前位にワダタク、斜め前に私と彩芽がいたから、大当たり」

「愛瑠と俺、めっちゃイチャイチャしたよな?」

「は? キショいんだけど」

「俺がさ、ラブレター書いて、紙飛行機、飛ばしまくったのすら、懐かしいね」

「千里クラスのキモさだったなー」

そう愛瑠が返すと、女子4人組と、男子3人組で大爆笑した。これは、1軍のなかでは、鉄板のネタになっていて、2軍でキモオタの千里充が、中学のとき、キモい告白を何度も愛瑠にしたことを、愛瑠が鉄板ネタとして、広めまくっていた。

彩芽はそれを聞いて、愛瑠って、性格悪いなって思っていたけど、結局、そのエピソードが強すぎだし、面白すぎるから、彩芽も一緒になって笑っていた。

「だって、昨日のマジ、キモいんだよ。『ノムノム サランヘヨ』とか書いてあって、どうすれって言うんだよ、私」とそれっぽく愛瑠が話をまとめた。

「石渡、それどういう意味だっけ?」

彩芽はすかさず、話を広げるためにそう聞いた。

「めちゃめちゃ愛してる」

今日一の笑い声が教室中に響いた。その笑い声の間に、遠くからの銃声がまた聞こえた。

「さて、昼休みは終わりにしよう」

リーダーのその声で、さっきまでの笑いが嘘のように、すっと、教室は静かになった。

「なんだ、行儀がいいじゃないか。猿でも、しつけられたら立派だな」

「リーダーさん」

「なんだい? 細山田くん」

「これは『猿の尻笑い』です」

細山田がそうリーダーに返すと、リーダーは、ふっと笑った。

「やるじゃん、細山田くん。ほかのやつら意味、わかってなさそうだよ」

「いいんじゃないんですか。友達なんで」

「なるほど。気心知れた仲ってことか。まあ、いいや。ちょっとやり方を変える」

そう言ったあと、リーダーは教壇から、歩き出し、そして絵未里の手を取った。

「えっ」とさっきまで人をバカにして大笑いしていたのが、嘘のように、絵未里は小さな声を出しながら、立ち上がった。

意外と、絵未里は抵抗しなかった。そのままリーダーに引っ張られる格好で、教壇の前にたどり着き、リーダーと横並びになった。

「この会は立候補制だ。このお嬢ちゃんと、ペアになりたい人は手を上げて」とリーダーが言っても、もちろん誰も手なんて挙げなかった。

「リーダーさん」

「今度は何だ、細山田くん」

「さっき、仲間と集まっていいって言ったとき、罠じゃないって言ってたじゃないですか。それに、『友達同士、本当に仲がいいことを証明できたら、殺さない』って言ってたじゃないですか。てか、さっきのバカ笑いで、仲がいいことは証明できたと思うんですけど」

「確かに、僕はそう言ったよ」

「それに『1軍、陽キャは社会に必要不可欠』とも言ってたじゃないですか」

「あー、それは悪かった。僕が説明が不足していたかもしれない。確かに『1軍、陽キャは社会に必要不可欠』だ。だけど、人の悪口を言って、人を小馬鹿にする『1軍、陽キャ』は社会にとって”害悪”だ」

教室が再び静まりかえった。この静けさは、みんな多かれ少なかれ、心当たりがある静けさなんだと彩芽は思った。

そして、彩芽は、絵未里の嫌なところを思い返し始めた。

さっきまでの、絵未里はいつも以上に優衣に対して当たりが強い気がすると、彩芽は思っていた。

絵未里は時折、意地悪くなるときがある。そういうときは、だいたい、テスト前だったり、自分中心気味で、絵未里が何かをやっているときに邪魔をされたと思ったときに、大体、絵未里は不機嫌になる。つまり、絵未里の意地悪さは、絵未里が余裕がないときに、大体始まり、大体、ものすごく人に当たり散らしたあと、何事もなかったかのように、また機嫌が良くなる。

彩芽は、絵未里のそういう気分屋で、人に不機嫌を当たり散らすところが嫌いだった。

『バカ芽』と言われる回数が増えるのも、大体、絵未里がストレスを感じているときが多いような気がしていた。

彩芽は、まだ『バカ芽』と言われる程度だから、まだいいほうだ。

優衣は、ちょっと天然なところがあって、空気が読めないことがある。だから、絵未里がスマホで誰かにメッセージを返しているときに、話しかけたりして、絵未里のことを不機嫌にさせることが多かった。

絵未里は、そんな優衣のことを根に持っているのか、ここ最近、優衣に対して、とても当たりが強くなっていた。

たぶん、今、テロに遭っているストレスで、絵未里はまた、彩芽や、優衣に当たり散らしていたんだ。誰だって、今の状況はものすごくストレスなのに、自分勝手すぎるよ、そんなの。

さっきまで、デスゲームのことを考えないことにしていた。

だけど、デスゲームが始まったばかりのとき、考えていたことを、彩芽はふと思い出した。

そうだ、私の番になったら、絵未里を撃とうと思っていたんだった――。

自分勝手な人間を殺して、自分が助かるなら、同じ人殺しでも、神様は許してくれそうな気がする。

私はただ、楽しく過ごしたいだけだったのに、今まで無駄なストレスかけやがって。

彩芽は、両手をぎゅっと強く握り、スカートの裾を強く掴んだ。紺色のチェックのスカートに無数のシワができ、それを数秒見つめたあと、両手の力を緩め、そして、手を上げた。

「……彩芽?」

間抜けな声が聞こえた。

「こういうときは、バカ芽って言わないんだ」

彩芽は立ち上がり、思いっきり、絵未里を睨みつけた。絵未里は、一瞬、戸惑った表情をしたあと、ふふっと鼻で笑い、笑みを浮かべた。

「やっぱり、バカ芽だよね。まだ、どっちが撃つ側になるのか、わからないのに」

あ、しまった。と彩芽は思った。

確かに言われてみれば、そうだった。バクバクと彩芽の心臓が派手に音を立て始めた。もし、撃たれる側だった場合、その鼓動は、一瞬で消えてしまうんだと思うと、より今の状況はやっぱり最悪だなって彩芽は思った。

「たしかに、お嬢ちゃんの言う通りだね」

リーダーがそう言って、微笑んだ。その微笑みだけ見ていれば、異性から見たら、魅力的に見える。ただ、付き合いたいかって言われたら、そうは思わない。彼、リーダーは付き合うにしては、歳が離れすぎている。

たぶん、5~10歳くらいは離れているように見える。ただ、彼は美形という意味で、魅力的に見えるというだけだ。

そして、そんな見た目で、何考えているのかわからないのが、本当に腹立たしい。

「どっちが、殺す側に回るのがいいか、多数決をしましょう。その前に、お互いの言い分を聞かせてもらってからね。じゃあ、前に出てきて」

彩芽はリーダーに言われた通り、教壇まで歩き、そして、絵未里の左側に立った。絵未里はまだリーダーに腕を掴まれたままだった。

「じゃあ、この際、はっきり言うわ」

絵未里はニヤッとした表情を浮かべたあと、大きく息を吸って、そして、息を吐いた。どうして、絵未里はこんなに余裕そうな雰囲気を出すんだろうと、彩芽は絵未里のその姿が、不思議にも思ったし、ただ、自惚れているだけなんじゃないかとも思った。

「大体、ウザかった」

「は? ウザかったのそっちじゃん。バカ芽とか言って」

「それは、あんたが出しゃばってくるから、釘さしたの」

「私のどこが出しゃばってたの? そもそも、私のキャラ付けしたの、絵未里じゃん」

「なんかさ、最初から、負けたくないなって思ってたんだ。だって、私の方が、かわいいしさ、口だって上手い。このクラスなら主導権握るの楽勝じゃんって思った。なのに、バカ芽はいつも、あたしの邪魔ばかりしたよね」

邪魔って、なんだろう。やっぱり、この人、自分勝手なんだって、彩芽は改めてそう思った。自分が主役で、自分が一番かわいいでしょ。だけど、そんなこと言ったら、私も絵未里と同じレベルになってしまうと思い、彩芽はぐっと言いたいことを飲み込んだ。

「いいぞ! 絵未里! もっとやれー!!」

細山田が、空気を読まずに、そんなことを言い出してる。だけど、細山田が勝手に熱くなっていること以外は、この教室の空気は相変わらず重いように、彩芽は感じた。

「は? うるさいんだけど。人がさ、冷静になって、人に対して怒ってるときに、なんで応援できるわけ?」

「絵未里のこと、いいと思ってるからだよ! いいよー!」

「いや、マジでうるさいんだけど」

「絵未里、めっちゃ怒ってるじゃん!」

「うるさいって言ってるでしょ!」

急に絵未里の甲高い声が教室中に響いた。

「はは、マジギレして、バカじゃねーの」

そのあと、絵未里を煽るように細山田が冷めたような低い声でそう返した。

「違う! あたしじゃない! バカなのはバカ芽なの。大体、バカ芽がいなければ、もっとやりやすかったし、ギクシャクだってしなかったのに、こいつが、全部、ぜーんぶ、あたしのこと、いちいち、邪魔してきたの!」

「は? 私が何したっていうの?」

「うるさいな! バカは黙ってろって意味だったんだよ。本当は最初から、あんたのこと、大嫌いだった」

私、絵未里に対して何もしてないじゃん――。なんなのこいつ。

もう、我慢できない。同じレベルになってもいいや。

彩芽は、両手をぎゅっと握った。そして、すっと力を抜いた。

「いや、自分勝手すぎるでしょ。大体、バカとか人に言うなよ。てか、バカバカ言いまくって、何が楽しいんだよ。ガキかよ」

「バカ芽も、うるさいんだよ! 空気読まずにバカ笑いばっかりしてさ、こっちが機嫌悪いときに、マジでその笑い声、キンキンして、イライラしてたんだよ。こっちはそれを我慢してたのに、空気読めなさすぎでしょ」

「それは、絵未里の勝手じゃん」

「あたしの勝手じゃないって。みーんな思ってたことだよ。だって、愛瑠だって、うざいってこないだ言ってたし、優衣だって、そう言ってた」

「えっ」

思わず、彩芽は愛瑠と優衣を見る。愛瑠も、優衣も彩芽から視線をそらしたから、ああ、事実なんだって思い、彩芽は急に胸の奥から暗闇が湧き出てくるみたいに、胸にじーんと重い感覚がして、ただ、虚しくなった。

「石渡だって、言ってたよ。彩芽が、バカ笑いしすぎだって。空気読まなさすぎだって」

「――めっちゃ空気読んでたのに」

「読んでないんだよ。あんたの空気読むって、ただ、バカ笑いするだけじゃん。それでムードメーカーだと思ってるなら、大間違いだよ? あんたがいなければ、このクラスはもっと平和だったし、私だって舵取りしやすかったのに」

彩芽は、石渡を見る。石渡も、愛瑠と、優衣と同じように視線をそらした。

私が一生懸命やってきた空気を読むこととは、一体何だったんだろう――。

「……私だって、頑張ってたのに」

「その頑張りが空回りしてたってこと。マジで気づいてなくて、バカだからバカ芽ね」

そのキャラクターがみんなの理想なのかと思って、一生懸命、できるだけ明るく返してきたんだ。私だって。無理して、合わせたのに、それをバカって……。

気がつくと彩芽の頬は濡れていた。右手の人差し指で涙を拭った。だけど、彩芽の意思に反して、どんどん涙が溢れてきた。

「って、ことでみんな、わかったでしょ」

勝ち誇ったような声のトーンで、絵未里は告げた。それすら悔しくて、涙も止まらなくて、彩芽の気持ちは、もう何がなんだかわからなくなっていた。

「ブラボー、そこまで。さてと、僕って実はものすごく気分屋なんだ。だから、自己中心的だと何度も批判をされたこともある。だから僕は、自分なりにできるだけ、自己中心的にならないようにしているんだ」

「いや、早くしてよ。リーダーの話なんて、興味ないんだけど。私かバカ芽、どっちが銃を握るのか、多数決するんじゃないの?」

「お嬢ちゃん。いや、絵未里ちゃん、これは失礼。僕はね、気分屋なんだ」

「さっきも言ってたじゃん、それ」

絵未里は左手で教壇を軽く叩き始めた。コツコツという神経質な音が教室に響いている。

「多数決はやめにする」

「えっ」

彩芽よりも先に、絵未里は間抜けな声を出した。そして、教壇を叩く音は、すぐに消えてしまった。

「ランディ、こいつを連れて行け」

「ラジャー」

「え、ちょっと待ってってば!」

絵未里はリーダーに掴まれたままの右腕を振り払おうとしたけど、絵未里のその力ではびくともしなかった。振り払おうとする度に、肩にかかる毛先が何度も揺れた。

そんな絵未里をランディは簡単に押さえつけ、そのまま、絵未里を椅子の方へ連れて行った。

「嫌だ! なんで私なの! やめてよ!」

絵未里の甲高い声だけが、情けなく教室の中に響くだけだった。絵未里は、ランディに無理やり椅子に座らされた。そして、椅子の近くにいた、ニノシマにも取り押さえられ、両手、両足に手錠をされた。

絵未里は先に撃たれたクラスメイトと同じように、束縛されても、身体をうねうねと動かしていた。そんな絵未里の姿を彩芽はただ、呆然として眺めていた。

「さあ、彩芽ちゃんの番だ」

リーダーはそう告げて、彩芽に拳銃を差し出した。だから、彩芽はそれを両手で受けとった。拳銃はひんやりとしていて、しっかりとした重さだった。

「やだ。彩芽、友達だったでしょ!」

「うるさい!」

彩芽は自分でも驚くほど、大きな声で怒鳴った。怒鳴った勢いで、思いっきり声が裏返った。

「お前は、自分勝手すぎるんだよ! 友達? ふざけるな! 絵未里なんて、友達なんかじゃない!」

「……やめてよ、彩芽」

「こういうときだけ、ちゃんと名前で呼ぶんだ。私は絵未里のそういうところが大嫌いだった」

「あたしだって、大嫌いだった。――早くしてよ。撃つなら」

彩芽は右手で拳銃を構え、持ちての下に左手を添えた。

銃口の先の尖りが、標準だってことくらい、バカ芽でも知っている。

ふっ、バカ芽だって。マジで最悪なあだ名なんだけど。

右手の親指でカチっと、安全装置をおろした。

「やめて……」

彩芽が狙いを定める先にいる絵未里は、俯いていた。

「マジで目障りだった」

右手の人差し指で、トリガーを引くと、反動に負けて、勝手に右手が上がった。彩芽は再び、上がった手を血で赤くなった彩芽に向け直し、またトリガーを引く。そして、もう一度。

それを三度繰り返し、弾を打ち切った。

絵未里の身体は痙攣を起こしていた。どうやら6発放った弾は、すべて命中したようだった。

この虚しさはなんだろう――。

すっきりすると思ったのに。

そう思いながら、彩芽は教壇に拳銃を置いたあと、背中にライフルの先を当てられているような、鉄の感触がした。後ろを振り向くと、ソデヤマが彩芽にライフルの先を押し付けていた。彩芽はソデヤマにライフルを押し付けられたまま、後ろのドアから、3年8組を出た。

4

とうとう、この教室は真里を含めて、3人だけになってしまった。

最初に陰気で性格が悪い、西川明花が聖澤鈴音に撃たれのは、たった4時間前のことだった。

一番最初に、真里は手錠をかけられた。そして、一番最初に、死ぬはずだった。実際、このクラスで多数決をされたとき、3分の2の人たちが、真里が死んでもいいと意思表示をし、手を挙げた。

このまま死んでもいいやって真里は思っていたし、3分の2の人たちが自分に死んでくださいと、意思表示をされても、真里にとっては、どうでもよかった。傷つくこともなかったし、殺るなら早く終わってくれとさえ、思っていた。

だけど、それを邪魔したのが、今もここに残っている細山田だった。

「なんだか、急に静かになっちゃったな」

細山田が誰に向かって話しかけたのか、わからないくらい、ぼそっとした声でそう呟いた。真里は相変わらず、黒板消しクリーナーの前で体育座りをしたまま、膝を抱えるような態勢で俯いたままだった。

「そうだね。見てよ、グラウンド」

上川光莉がそう言ったから、思わず、そのほうを見た。上川光莉は教室の後ろ側、机が重なってるところの窓際に立っていた。細山田が立ち上がり、上川光莉のほうへ歩き出した。

結局、真里は、そのことについても、なにも感じず、また俯こうとした。ソデヤマが血まみれの椅子を廊下に運び出しているのが見えた。

指名された人が座る、椅子は血で汚れる度に、テロリストに外に出された。そして、まだ汚れていない椅子を、教室の後ろから、わざわざ持ってきていた。しかも、床もそのたびにわざわざモップ掛けをしている。真里にはその理由はいまいちわからなかったし、考える気さえ起きなかった。

「――グラウンドの袋の数、増えてるね。あの中に8組の人、何人いるんだろう」

「少なくとも、11人だな。撃った人が助かっているのであれば」

「そうだよね。ねえ、岡谷さんもこっちに来てよ」

上川光莉にそう言われるとは思ってもみなかったから、真里は少しだけ驚いた。再び、上川光莉を見ると、上川光莉は、そっと微笑んだ。細山田も、右手で小さく手招きをしていたから、真里は、自分でもどうしてかわからないけど、二人の呼びかけに、心を動かされた。

だから、ゆっくりと立ち上がり、二人の方へ歩き、細山田の右側にたどり着いた。上川光莉と細山田は、転落防止用の手すりに寄りかかり始めたから、真里は二人と同じように、手すりに寄りかかり、グラウンドを眺め始めた。

「この学校のなかで、こんな数の人が一気に死んだんだって思うと、なんか現実感ないや」

上川光莉は大きくため息を吐いたあと、窓の鍵を開け、窓をスライドさせた。一気に熱気が教室に入ってきて、夏の匂いがした。何台ものヘリコプターの音がよりクリアになり、聞こえ始めた。

午後になっても、外は爽やかで、青空はきれいに見えた。ただ、日向になっているグラウンドには、黒い袋が、ずらっと並んでいて、朝、真里が自分の席から見た、黄色い朝日でキラキラしていたグラウンドは、もう存在していなかった。

「ほら、あんなところに機動隊いる」

上川光莉は空いた窓から左手を伸ばし、指さした。校門へ続く、並木道はいつも通りに見えた。だけど、警察の機動隊が透明な盾を持ち、校門を塞いでいた。

「てか、こんなことになってたんだ。すげぇ光景」

「私もそう思う」と上川光莉が答えた。

「真里ちゃんはどう思う?」

「なんで名前呼びなの?」と、細山田のその発言に対し、即座に反応したのは、上川光莉のほうだった。

「去年の秋、一緒に学校帰ったことある」

真里がそうポツリと返した。

「そのとき、公園で一緒に缶のホットココア飲んだ仲なんだ、実は」

「そうなんだ、接点あったんだね。むしろ、私のほうが岡谷さんと接点ないっぽいね」

上川光莉は、さらっと言った。そんな上川光莉の返しは、真里からしても、嫌味とかそういうものをあまり感じなかった。

「てか、この3人で話すことなんて、そうそうなかったしな。それに真里ちゃんは今もつらいままなんだよ」

「――なんで、私のこと助けてくれたの?」

真里は4時間前から、ずっと引っかかっていたことを細山田に聞いた。細山田を見ると、前を向いたままだった。

「イチョウ並木の下で、泣いてたから――」

「えっ」

「なんてね、てか、窓開けると熱いな」

そう言いながら、細山田は窓を左にスライドさせて、バタンと閉めた。

「さて、残り3人になりましたね。こっちに来てください」

リーダーの声で、3人は一斉に振り返った。細山田が、スタスタと先に歩き出し、それに続けて上川光莉も歩きはじめたから、真里はその後ろを追うように歩き始めた。

「さあ、気分はどうだい? 細山田くん」

「なんだか、あっという間に、静かになったなって思ってまーす」

リーダーと細山田のそんなやり取りが行われている最中に、真里は細山田の隣にたどり着いた。

「なんだ、意外と多くの人の汚さを見て、人の死を見ても、こんな軽くいれるなんて、本当に関心できるな。君は」

「じゃあ、リーダーが好きそうなこと言います。今はつらいと思うけど、その状況を無理して、受け入れなくて良いんだと思います」

「つまり、どういうことだ?」

急にリーダーの表情が歪み始めたのを、真里はかすかに感じた。そして、あの秋の日、イチョウ並木の下で真里に言ったことを、ほぼそのまま、細山田が今、言っていることに気が付き、思わず細山田を見てしまった。

「俺は、片親で、9歳のときに母さんが死んでしまったんです。それで、そのあとは、ばあちゃんに引き取られたんだけど、そのとき思ったんだ。これからは、もう余生だなって」

「へえ、余生ね。細山田くん、面白いこというじゃん。どうりでほかの1軍のバカたちと違って、変わっているところがあると思ったよ」

「だから、リーダーさん。俺の人生、ここでもう終わっても仕方ないとも、思ってるんだ。だから、次にあの椅子に座るのは、俺にしてくれよ。そして、ほかのランディさんと、ニノシマさん、ソデヤマさん。ライフルで俺のこと、撃ってください。その代わり、この二人は見逃してください。お願いします」

「そんな――」

か弱い声で上川光莉が、そう言ったあと、もう何度目かわからない静けさが教室のなかに流れた。真里も思わず、小さく首を横に振ってしまった。

そんなことあっちゃダメだ。

そんなのダメだよ。

私より、長い時間、余生だと思っていたのなら、私が悩んでいた1年弱の時間は一体、細山田くんにとって、どんなふうに見えていたの?

今みたいに、達観して死生観を考えてたの?

あの日、『無理して、受け入れなくて良いんだよ。今はつらいと思うから』って、私に言ったのは、ただの同情かと思ってたのに、そんな受け取り方してた、私って、あまりに幼稚じゃん。

真里はそんなことが頭のなかでグルグルして、もう、我慢できなくなった。

「細山田くん――。私が座るよ」

真里がゆっくりとそう言うと、細山田と、上川光莉は驚いた表情をして、真里を見た。

「真里ちゃん、ダメだよ。真里ちゃんは、まだ元気を取り戻してないから、正常な判断ができていないんだ。だから、ここで死んじゃダメだ」

「そんなこというなら、私が座るよ――。細山田くんと、岡谷さんには、生きていてほしいから」

上川光莉がそう言い終わると、リーダーは急に大きな声で高笑いをし始めた。すると、それを見て、ソデヤマとニノシマもふふっと、声を漏らし静かに笑った。

真里からしてみると、ソデヤマとニノシマの笑い方は、バカにしているように見えた。ランディは退屈そうに首を回しているだけだった。

「あーあ。みんな、死にたがりになるなんて、予想外だよ。――僕はね、そういう綺麗事が大嫌いなんだ。結局、みんな自分がヒーローになりたがる。良いことした風の雰囲気に浸かって、自己満足で、自己愛を満たす。反吐が出るほど、気持ち悪い」

そのあと、リーダーは、教壇に置いたままだった拳銃を手に取った。そして、丸い部品を取り、弾を1つずつ込めたあと、その部品を元に戻した。

カチャッと音がしたあと、左手に銃を持ち直して、右手で弾が入っているその部品を勢いよく回した。シャーという音が、教室に響いたあと、またどこかから、銃声が聞こえた。

「細山田くんには、失望したよ。このクラスのなかで一番まともな人間だと思っていたからね。それがまさかのヒーロー気取り。本当に興ざめだね」

「別に興ざめされても、なんでもいいよ。言われたらすぐに、あそこに座るから」

細山田は右手で椅子を指さした。

「なあ、細山田くん。自己犠牲でどれだけの日本人が苦しんでいると思う?」

「――そんなのわからないな」

「そう、わからないんだよ。だって、そうだろ? だれも統計なんて取ろうとしないんだから。だけどな、その自己犠牲の精神で、この国はたくさんの人が死んでいるんだよ。それは、戦争中だって、そうだったし、戦争がない今も、実はたくさんの人が自己犠牲に苦しんで、そして死んでいっている」

「それでも生きていくしかないと思います」

上川光莉がきっぱりとした声でそう言うと、リーダーは、呆れたようにまた笑った。

「それだから腐るんだ。どいつもこいつも」

そして、リーダーは銃の安全装置を外し、銃口を上川光莉に向けた。だんだんと真里の鼓動は早くなりめた。

ほかのクラスメイトは死んでも、これほどドキドキはしなかったけど、上川光莉に対しては、なぜかとても、嫌な気持ちになった。

「じゃあ、まずは、綺麗事が大好きなお嬢ちゃんから、死んでもらおう」

真里は思わず視線をそらした。10人以上の死を見てきたけど、真里は上川光莉が死ぬ瞬間を見たくないと強く思った。

『業務連絡。総員、一時中断せよ。国と一時的な交渉が成立した。各クラス、1名を保釈しろ』

その放送が終わったあと、リーダーはリボルバーを上川光莉に向けるのを辞め、安全装置を戻したあと、戦闘服の胸ポケットにしまった。

「ニノシマ、そのお嬢ちゃんを開放しろ。僕はこのお嬢ちゃんに負けた」

真里は思わず、上川光莉を見ると、上川光莉は、ただ、真っ直ぐ前を向いたままだった。そして、ニノシマにライフルを当てられ、ゆっくりと後ろのドアの方へ歩き始めた。

☆

上川光莉が教室を出たあと、リーダーから「待機だ」と言われて、真里と細山田は、さっき、三人で過ごした窓側へ移動した。そして、さっきと同じように手すりに寄りかかった。

「本当に開放されるんだ」

「本当だね」

50人くらいの生徒が並木道を歩いているのが見えた。そのなかに、上川光莉らしい人も歩いていたから、真里は少しだけほっとした。

「――ふたりきりだね」

「そうだな。うしろに物騒なギャラリーはいるけどね」

「……誤解してて、ごめん」

「えっ、なんのこと?」

「イチョウ並木の下で言われたこと」

真里がそう返すと、細山田は弱く笑った。

「真里ちゃんは、なにも誤解なんかしてないよ。俺が言わない限り、わからないじゃん」

「――ねえ」

「なに?」

「これが終わったら、お詫びさせて」

「えっ」

「――私がお詫びするまで、余生伸ばしてほしい」

もう、死ぬかもしれないし、いいやって開き直っている部分もあると思うと、真里はそう言いながら思った。

もう、死ぬんだから、そんな些細な叶いそうにない約束をしても、いいやって。

「いいよ。じゃあ、約束」

細山田は、手すりに右肘を軽く当て、小指を立て、真里に差し出してきたから、真里はそっと、右手の小指でそれを結んだ。

『業務連絡。再開せよ』

「じゃあ、一緒に行こうか」

細山田は、そっと小指を真里から離したあと、振り返り、真里の前に出た。そして、真里の右手は、細山田に繋がれた。

「久々に誰かと手、繋いだ」

「俺もだよ」

手を繋いだまま、細山田と真里は一緒に教壇まで歩いた。

「急にラブロマンスか。バカくさいな。僕は失望したよ。ここまで生き残った君たち二人にね。ゴミみたいなロマンスは、非情で返すのが一番楽しいと思うんだ。だから、拘束するのは、決まってるよ」

リーダーが笑みを浮かべたあと、真里を指さした。すると、ランディが真里のところまで来て、真里の左腕を掴んだ。そのまま真里はランディに引っ張られたけど、細山田と手を繋いだままで、真里の身体は、引っ張られるたびに数度、揺れた。

「細山田くん、手を離せ」

「逆にしてくれよ」

「ダメだ」

「じゃあ、どうしようかな――」

細山田が急に発した、陽気な声を久々に聞いたと真里は思った。

「バカは嫌いだ」

リーダーがそう言って、すぐに真里の右手は細山田を離れた。右手にわずかに残る細山田の熱が椅子へ向かう度に冷めてしまうのが、なぜかつらく思えた。

1回目、西川明花に殺されそうになったときと同じように、真里は椅子に座らされ、両手、両足に手錠をつけられた。

目の前には、細山田が立っていて、さっきまで真里の手を繋いでいた右手で、銃を持っていた。

「さあ、彼女に別れを告げろ」

リーダーが声を張り上げた。

いよいよ、お父さん、お母さんのところへ行ける。

さっきの細山田の約束なんて、どうせ儚いものだったんだ。

でも、あともう少しだけ、細山田のこと聞いてみたかったかも。

真里は、その思いを吐き出すように、すっと息を吐いて、じっと細山田を見つめた。

「真里ちゃん。――ごめん」

カチャッと銃から安全装置を引く音がした。

「いいよ。細山田くん、私を撃って」

真里は意識して微笑んだ。最後だけでも、笑顔を見せたい――。

細山田の頬が蛍光灯の白を反射して、かすかにキラッとした。

そして、教室中に銃声が響いた。

5

細山田が待ち合わせ場所の駅に着き、スマホで時間を確認すると、まだ待ち合わせ時間の10分前だった。

あのテロから、すでに2週間が経った。テロのあと、学校は実質、6月から夏休みに入ったようなものだった。7月になった今でも、このテロのことは報道され続けている。

まだ学校が再開されるかは未定らしい。だけど、仮に再開したとして、どんな生活になるのか、細山田にも想像がつかなかった。

スマホでニュースフィードを見ると、いろんな見出しがあった。

『生徒を殺害した生徒は正当防衛に当たるのか、政府が見解「前例がない」』

『死者数617名 日本最悪のテロはどのようにして起きたのか』

『全校生徒732名だったのに。全校生徒115名になった高校はどうなるのか』

『高校テロ政府「絶対に許してはいけない」現行の教育制度維持を強調』

『テロリストは学校嫌いな人ばかりか 学校廃止を主張した意味とは』

くだらない。どうして、学校制度を廃止を条件を政府に飲ませるために、俺たちがデスゲームなんかしなくちゃならなかったんだ――。

俺みたいなパターンはほとんどなかったみたいだと、細山田はニュースを見出しを読み思った。

結局、撃たれた生徒のほとんどは、死んだ。それはわかりきっていた。

だけど、友達を撃った生徒も、開放されず、9割が死んだらしい。あのあと、別室に連れて行かれていたのは、開放されるからではなく、テロリストに処刑されるからだったみたいだ。

友達を撃ったけど、なんとか生き残ったやつは、テロの被害者なのに殺人罪で、今も留置されているらしい。

「何も知りやしないのに」

「本当にそうだよね」

左から声がしたから、思わず、声がした方をみると、グレーのワンピースをまとった、真里がゆっくり細山田の方に歩いてきた。

「――おまたせ」

「待ってないよ」

自分が一度、銃口を向けた同級生が、今、自分の目の前にいるのかと細山田は思った。

「――あらためてだけど」

「――なに?」

「あのとき、外してくれてありがとう」

「俺がライフルで撃ち抜かれて、死ぬつもりだったからいいんだよ」

「なのに、テロリストはしなかった。そして、私たちはなぜか開放された」

「裏ルールとか、作るなよって感じだよな。『撃ったけど、弾を外したら、開放する』って。マジで、意味がわからない」

本当に意味がわからないルールだった。弾を外したとき、リーダーから『おめでとう』とか言われたのが、本当に意味がわからなかった。と、細山田はその時のことを瞬間的に思い返した。

「――でも、外してくれたおかげで、また会えたね」

「嬉しいよ。行こうか」

細山田はあの日と同じように、真里の右手をそっと繋いだ。