五 角力入道の戦い

左組第一戦、予想にたがわず、角力入道は圧倒的な強さを見せた。

入道は対戦相手の腹に右拳を打ち込み、次にうつむいた顔面を蹴り上げた。

「なんだよ。もう終わりか」

白目をむいた相手に唾を吐く。半死半生だ。目を覆うばかりの惨状だった。

「ひどい……」

「相撲は殺し合いじゃないぞ」

「あの巨体を転がせるわけねえ」

観客の小声がさざ波のように会場に拡がった。

入道が目の玉をぎょろりとさせて全体を見渡した。

その目を見ると、背中に氷柱を当てられたようにぞくっとする。警護の兵士まで震え出していた。

入道が左組の控えに退いた。右組第二戦、友成の取組が始まる。

次の友成の対戦者は荷役運びの人夫だった。浅黒く日焼けした肌、広い肩幅に馬のような太もも。これが初戦になるためか、溌剌とした立ち姿だ。

かたや友成には疲労が見える。

桔梗は友成に呼びかけた。

「無理はしないで。無理して勝ってもらっても嬉しくない」

「無理しなきゃ駄目だ。そうしなきゃ俺は一生おまえを……」

友成は口ごもった。衆人の中で口にしたくないのだろう。

「もし肩や腕を痛めたらどうするの。笛が吹けなくなったらどうするの」

「……」

「友成の笛が聴けなくなるのはイヤだよ」

「わかった。無理はしないと誓うよ」

友成は哀しそうに笑うと、踵を返して対戦相手に向かっていった。

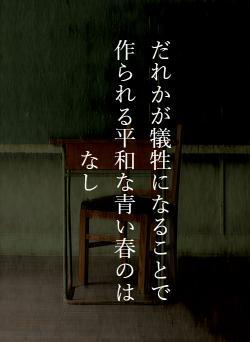

諦める言い訳にしてほしいんじゃない。無理をして武官になるよりも、貧しくてもいいから一緒に穏やかなときを過ごしたい。

ほんのわずかでいいから、伝わってほしいと祈る。

間合いを取って睨みあうこと数拍。人夫は「すまぬ!」と声を上げて、そのまま後ろにばたんと倒れた。

「え?」

「えええ!?」

「勝者、佐原友成」

たんたんと出居(審判)が判じた。

わざと負けたのだ。角力入道の戦いぶりを目の当たりにしてしまったがゆえに。

友成は控えの場に下がり、溜息をついた。

左組第二戦、右組の人夫を真似て自ら棄権しようとした対戦相手を、しかし入道は容赦しなかった。

倒れる寸前の対戦相手の襟首をつかんで引き上げ、一方的に殴る蹴るを繰り返した。相手は身を縮め入道の足元にうずくまった。

これで終わりかと誰もが思ったが、相手も意地を見せた。入道がのしかかってきた勢いを利用してひっくり返そうとしたのだ。

しかし入道はあまりにも重すぎた。わずかに浮いたところで、入道の強烈な横殴りが決まった。

「勝負あった。こたびの勝負は角力入道の勝ちとする」

出居が止めに入ったが、執拗に殴打をする入道。

「角力入道殿、控えなされ!」

「ふん、物足りんな」

入道はようやく相手を放棄した。血まみれの対戦相手は地面に伏したままぴくとも動かなかった。立合(進行役)と衛士がやってきて二人がかりで運んでいく。

見送る観衆は声を失ったかのようにただ息をつめていた。

ただひとり、拍手を惜しまぬ人物がいた。

「良い一戦だった。角力入道は武者の風格がある」

帝だ。身を乗り出して角力入道を賞賛した。満足げな帝のようすに次々と追従の声があがる。

「た、たしかに。あの者が近衛府におれば、頼りがいがありますな」

「相撲は悪鬼を封じる呪術の側面があります。悪鬼もおそれいりましょう」

庶民席では不穏な空気が漂っている。

「ちょっとやりすぎなんじゃないか」

「悪鬼そのものじゃないか」

「次は決勝戦だ。あの悪鬼とあたるのは……可哀想に」

聴衆の視線は友成に集まった。体格差は誰の目にもあきらかだ。さきほどの対戦相手のようになぶり殺しにされるのは想像に難くない。

「棄権したほうがいい」

「いまから辞退を申し出るべきだ」

だが友成の両目は険しい。口はかたく一文字に結ばれている。

立合が友成に意思の確認をした。友成は大きく頷く。

「友成……!」

思わず桔梗は悲鳴をあげた。

「おや、よく見たら、あそこにいるのは近所の楽師の子ではないか。身の程知らずとはこのことだよ」

義母はあきれた声をあげた。

「あら、近所の方でしたの。とはいえ、まるで熊と野鼠の力比べ……勝負になるまいに」

杏子が檜扇の影から憐れんだ。

「人生には賭けねばならぬ勝負の時があるとはいうものの……むごいことね」

桜子は世の悲壮を憂いた。

桔梗はにじみ出した涙を手の甲で拭って、振り返った。

「結果はまだ出ておりません。なにが勝負を決するか、わからないではありませんか。最初から諦めていたのではなにも手にすることができないのです。私は佐原友成の友であることを誇りに思います!」

義母と姉たちは瞠目して桔梗を見た。虐げてきた末娘に怒鳴り返されるとは思っていなかったのだろう。

「友成は勝負に賭けているのです。その心意気を汲んで、せめて応援してあげてください!」

「それくらいはもちろん……近所のよしみですもの」

義母は居住まいを正した。

「たしかに。まだ負けると決まったわけではありませんね」

「この勝負。友成殿が死ななければ、むしろ勝ちと言ってよいのでは」

桜子と杏子は檜扇の向こう側で小声でうべなう。

客席からふいに男が立ち上がって、

「おい、誰か友成に賭けるやつはいないのかよ」

「金を溝に捨てろってか」

などといったやり取りが耳朶を打つ。自然発生的に賭け事が始まっていた。

「角力入道殿。やりすぎぬように」

異例の警告ののち、最後の取組が始まった。