大炎上している私のスマホは、あれからずっと通知音が鳴り止まない。

いいかげん耳障りになって、私はスマホの電源を切ってカフェを出た。

これからどうしようかな……。

宛もなく歩いていると、パークの端っこの人気のない場所に行き着いた。遠くから流れてくるカラフルな喧騒を聴きながら、私はひとり、ぼんやりと海を眺める。

つまらない。本でも持ってくればよかった。スマホがないと、なんにもやることがない。だからといってスマホの電源をつけたらうるさいだろうし、というか、スマホがあったところで、私には連絡する友だちももういない。

急に、手のなかの高級端末ががらくたに見えてきた。今までこんなものにすがりついて、なにをしていたんだろう。

「バカみたい」

……なんて、アイツの口癖が移ってしまったみたいだ。

周囲に目を配ると、近くにゴミ箱がある。私は、手のなかのがらくたとゴミ箱を見比べる。

いっそのこと、もうぜんぶ捨てちゃおっかな。それで、そのままどこか遠くにでも行こう。宛もなくふらふらと、行けるところまで行って、そして、行き着いた場所で死んでしまおう。

私はすぐ近くにあったゴミ箱に向かった。スマホを捨てようとしたとき、いきなり腕を掴まれた。

なに、と思って振り向くと、みやびがいた。

「……え……みやび? なんで」

驚きのあまり、言葉が途中で途切れてしまう。

だって、なんでみやびがここに? 私を探してた? それこそなんで? 私に文句を言うため?

みやびは、肩で息をしていた。走って私を探していたらしい。みやびの背後には、月宮さんもいた。彼女も額に髪を張りつけて、少し汗をかいている。

「探したよ。亜子、どこにもいないんだもん。バスにもいないし」

私はみやびの手を振り払う。

「なんの用?」

私は眼差しを鋭くして訊ねた。

「わざわざ私を引っ捕まえて、文句でも言いに来た? それとも謝罪動画でも取らせて拡散するつもり? 言っておくけど、私、そんなことしないから。私は間違ってないし」

早口で言う私に、みやびと月宮さんがそろってため息をつく。呆れたような。

「……亜子。私たちはそんなことしないよ」

みやびが諭すように言った。私はふんっと顔を逸らす。

「私たちはただ、話をしに来たの。亜子と、もう一度」

私はハッと鼻で笑う。

「話なんてないよ。さっきあんだけ話したじゃん。もう分かってるよね? 私がクズだってことも、みやびのこと利用してたことも。なにを話すことがあるわけ?」

「あるでしょ。まだまだたくさん」

「ないってば! もう離してよ!」

叫ぶが、みやびは私の手を掴んだまま離さない。うざい。しつこい。今の状況でまだ、私と仲直りできるとか思ってんのかな? だとしたら、本当迷惑だし、心底呆れる。

「私は見てのとおり、こういう人間だから。いい子じゃないし、大うそつきだよ。今さら私となにを話したところで、私たちの関係は……」

もどりっこない。そう言おうとしたとき、

「なんでそうやって逃げようとするの!?」

みやびが珍しく、強い口調で私の言葉を遮った。初めて声を荒らげたみやびに、私はごくっと息を呑む。

「亜子の言いたいことは分かるよ。私たちに亜子の気持ちは分からないって言いたいんでしょ。そんなの分かってる! だって私たち、他人同士なんだから。だから話そうって言ってるんじゃん!」

出た。優等生発言。そういうところがきらいだった。自覚ないのかな。ないんだろうな。

私は、深いふかいため息をついた。

「鬱陶しい……話したからってなにになるの? 分かり合えるとか思ってるわけ? ないよ。あり得ない」

「違うよ」

「じゃあなに? 私はクズだって、自覚でもさせたいわけ?」

みやびを睨むと、彼女は少し考えて、頷いた。

「どちらかと言えば、そうだよ。亜子はクズだと思う」

「はっ?」

まさか肯定されるとは思わず、私は困惑する。

「私と茉莉奈ちゃんも、さっきお互いをクズだって認め合ったとこだから」

「意味分かんないし……」

私は言い捨ててふたりから背を向ける。すぐさまみやびに腕を掴まれた。

「私は、嫉妬とか妬みとか、そういうのぜんぶ当たり前の感情だと思うよ!」

足を止める。

なに言っているんだろう、あの子は。

私はひどい。最低な人間だ。じぶんで自覚もしている。なのに、私はふつう? なにそれ。

「んなわけないじゃん。私は」

振り返りながら、叫ぶ。

私は最低な人間だ。クズだ。それも自覚するほどの。

「私、なんとなく分かってたから。亜子が私といる理由」

「え……」

私は顔を上げ、私の言葉を遮ったみやびを見つめる。目が合うと、みやびはなぜか申し訳なさそうな顔をしていた。

「……ねぇ、亜子。ひとつだけ、聞かせて」

「……なに?」

「亜子は、私のこと、好き?」

「え……」

言葉につまる。

答えられるわけがない。だって私は、みやびを利用した。それに、たとえ好きだと言ったとして、今さら信用してもらえるわけがない。

黙り込んでいると、私を掴むみやびの手が微かに震えていることに気付いた。

「私は、亜子が好きだよ。優しいし、可愛いし」

「……なに、いきなり。なんの慰め? さっきの話、聞いてたよね? 私は一軍にいたいからみやびに声かけただけ。好きとか、そんな……」

ぶっきらぼうに言うと、みやびが泣きそうな顔をする。私は視界を潰して、その表情から目を逸らす。

あーぁ、泣いちゃった。でも、ごめんね。これが本心だよ。私はこういう人間。

「裏アカで……私の悪口言ってたって、ほんと?」

息が詰まった。

もし今、違うよ、と誤魔化したら、私のしたことは許されるだろうか。なかったことにできるだろうか。

有り得ない。みやびはぜったい、私の裏アカを確認している。履歴をぜんぶ見たはずだ。

なら、なんでこんな分かり切った質問をするのだろう。本音を言えってこと? 私の、本音を。でも、そんなことをしたら、彼女を傷付けるのは目に見えている。たとえうそでも『違う』って言ったほうが、きっと、彼女のためにも、私自身を守るためにもいいはずだ。

「……本当」

頭の片隅でそう思いながらも、私の唇は本音を告げた。

「……そっか」

みやびは俯いてしまった。みやびが私から手を離す。離れていく手をなんとなく私の目は追いかける。

ほんの少し、期待していた。謝れば、元通りになれるかもって。そんなこと、有り得ない。今さら謝ったところで、なんの意味もない。無駄。

……だけど。

「……ごめん」

彼女の顔を見て初めて、私は、じぶんがしたことを理解した。

後悔、した。涙があふれた。

「ごめん、私……みやびに、めちゃくちゃひどいこと……」

本当は、ずっと思ってた。心のなかで、ずっと、ごめんなさいを繰り返していた。でも、変わらなかった。変わるのが怖かったのだ。だから逃げていた。

「亜子」

みやびが不意に、私の手を強く引いた。まっすぐ私の目を見つめて、

「いいよ。私もそういうこと、したことあるから分かる。それで、じぶんをきらいになったこともあるし」

みやびが私の涙を拭う。けれど、一度堰を切った涙は、もう止まらない。

「大丈夫。亜子だけじゃない。私も同じ。私もクズだよ。……私、分かってる。亜子は私を傷付けたかったわけじゃなくて、じぶんの居場所を守ろうとしただけだったんだよね」

私は嗚咽を漏らしながら頷いた。

「うん……大丈夫、分かってるよ」

優しく諭してくるみやびに、私は、ごめん、と何度も繰り返す。しばらくして涙が落ち着くと、私はみやびの背後に立っていた月宮さんに目を向けた。

「月宮さんも、裏アカでひどいこと言ってごめん。それから……虐待のことも、大勢の前であんな……最低なことした。本当にごめんなさい」

月宮さんを見ると、彼女はどこか気まずそうに私から目を逸らした。

「……べつに。あたしも言ったし、お互いさまじゃない」

ぶっきらぼうな態度に、私は目を伏せる。この反応は正しい。

彼女は私を、ぜったいに許せないだろう。私なら許さない。それくらいひどいことをした自覚がある。

彼女が隠していた秘密を無遠慮に晒し、ネットに拡散した。私がいくら投稿を消しても、アカウントを消しても、ネットに上がった情報は二度と消えない。私たちが死んでもなお、拡散され続けていくのだ。

私は、ひとのプライバシーを、そういう場所に流した。殺されてもおかしくないことをした。

重い沈黙が落ちて、気まずさに私は一歩下がる。

「私……バスに戻るね。もう遊ぶ気分でもないから。ふたりは、楽しんで」

そう言ってふたりから離れようとしたとき、月宮さんが「待ちなよ」と私を引き止めた。

「……あのさぁ、なんか勘違いされてるみたいだから言っておくけど、あたしは、あんたが間違ってるとは思ってないよ」

月宮さんは眉間に皺を寄せて、ぶっきらぼうに呟いた。

「社会で上手く生きるには、あんたのほうが正しいんだろーし。さっきのは、ただの八つ当たり。だからあたしも、ごめん」

まさか月宮さんのほうから謝られるとは思わず、私は驚きのあまり、

「あんたって、謝れたんだ?」

と、つい言ってしまった。

「はぁ?」

すると、ものすごい形相で睨まれた。緩んでいた涙腺が一瞬にして、きゅっと引き締まる。

「ご、ごめん」

「マジで失礼」

「……だよね。月宮さんに言われて、ホント痛感してる」

私は自嘲気味に笑う。自己嫌悪でいやになる。

私は、昔からずっと、こういうじぶんがきらいだった。だれかをバカにして、蔑んで。そうしていなきゃ、じぶんの心を守れない弱いじぶんがだいきらいだった。

自覚しているのに変われないじぶんに腹が立った。

「ふたりみたいに強く生きられたら、よかったなって」

月宮さんみたいにひとりでいいって割り切って生きられたら。

みやびみたいな圧倒的な可愛さがあったら。

ううん、きっと、私が私でさえなかったら、今よりは楽に生きられたんだろう。私は私である限り、私を好きにはなれないから。

「は? だれが強いって?」

月宮さんが眉を寄せた。

「ずっと思ってたんだけど、あんたのそのじぶんだけが辛いみたいなノリがムカつくのよ。みやびだっていろいろあるし、あたしだってべつに強くないから」

いつもの彼女より、感情が滲んだ声だった。

月宮さんはふだん、ぼそぼそと相手を考えないしゃべりかたをする。けれど、今日だけはやけに声がよく通る気がする。なんでだろう。

「あたしがひとりでいるのは、だれも信用できないからってだけだし」

「……そうなの?」

「あたし、ちっちゃい頃誘拐されてるから」

言葉が出なかった。

「……え、誘拐って」

かろうじて、声を絞り出す。

「まぁ、未遂だったんだけどね。母親といるときに、駅で」

私の耳に届いたその二文字は、とても現実的な響きを持ってはいなかった。

言葉は知ってる。ドラマやニュースで何度も見たことがある。でも、まさかその被害者が、目の前にいるなんて、だれが思うだろう。

驚愕のあまり、にわかには信じがたい。みやびも私と同じく、言葉を失くしている。どうやら彼女も初耳だったようだ。

「駅のロータリーの隅だったかな。母親にここで待っててって言われて、あたしはひとりで待ってた。でも、母親はぜんぜん戻ってこなくて。そのうち、知らない男のひとに声をかけられた。あっちでお母さんが待ってるから、行こうって。あたしは素直について行った。なんとなく危ない気はしたけど、そのままついてった」

「なんで……?」

「なんで? そうね。だって、幼い少女にとってそのひとは、初めてじぶんを必要としてくれたひとだったから?」

じぶんの過去を話しているのだというのに、月宮さんはまるで他人事のような話しかたをする。

「だけどね、誘拐は実現しなかった。車に乗せられそうになったとき、親切な女のひとが助けてくれちゃったんだよね」

「くれちゃったって……そんな言いかた」

みやびが戸惑いの眼差しを月宮さんに向ける。

命の恩人に対する言動とは思えない。だって、月宮さんの言いかたではまるで、助けてくれたそのひとのことを憎んでいるようだ。

「……そのひとに、感謝してないの?」

私が訊くと、月宮さんはふっと笑った。

「感謝? するわけなくない? だって、助かったそのあとから、虐待が始まったんだから」

一瞬にして、テーマパークの音が止んだような錯覚に陥る。重い沈黙が降りた。

月宮さんは、私のこともみやびのことも見ていなかった。どこか遠くの一点を見つめたまま、淡々と続ける。

「中学生になったら母親は男を作って出ていって、以降は父親にも虐待されて。それが原因で父親とは引き離されて。そのあとはずーっと、親戚の家をたらい回し。最終的には叔父が持ってるアパートに押し込められて、今に至る」

いつもならみやびがなにか言ってくれそうなものだったが、みやびはなぜか黙り込んでいた。だからじゃないけど、私が言うしかなかった。

「でも、もし誘拐されてたら、今頃どうなってたか分かんないよ」

言っていいことなのか分からなかったが、ほかに言葉が見つからなかった。

私の言葉に、月宮さんは乾いた笑みを浮かべる。

「分かってるよ、そんなの。もしあのまま誘拐されてたら、あたしはたぶん殺されてた。……そんなことは、考えなくても誘拐のニュースを見てれば分かる。だけどね、それでもあたしは、あのとき誘拐されていれば、お母さんに捨てられずに済んだんだよ!」

いつもなにごとにも興味を示さなかった月宮さんが、初めて感情を剥き出しにした。

「あのまま誘拐されてれば、お母さんはあたしを愛してくれたかもしれない。あたしを探そうとしてくれたかもしれない」

見開かれた目には水の膜が張っている。月宮さんは、泣いていた。

「あたし、分かってた。お母さんがロータリーにあたしを放置したのは、あたしを捨てるつもりだったからだって。でも、誘拐騒ぎが起きたから戻ってきたの。保護されたあたしを迎えにきたあのひとの絶望した目が、今も忘れられない」

あたしは、あの瞬間に死んだの。そう話す月宮さんの声は、震えていた。

彼女が黙ると、途端にパークの賑やかなメロディが耳につく。私もみやびも、なにも言えない。ただ彼女を見つめることしかできなかった。

「……だからあたしは、あたしを助けたあの女が憎かった」

あの女とは、誘拐に気付き、阻止してくれた女性のことなのだろう。

「あの女は、あたしを助けたことを誇りに思ってる。警察に表彰されて、取材されて、あたしにも感謝されてると、当然のように思ってる」

月宮さんは憎々しげに呟く。

当たり前だ。幼い女の子を誘拐犯から救った。立派なことだ。私がその女性であったなら、同じく誇りに思うだろう。

「助けるだけ助けて、そのあとは放置のくせに、なにが英雄? あたしは、そのあとのほうがずっと苦しかった! 捨てられて、殴られて、そんなふうに生きるなら、誘拐されて可哀想な子として死んだほうがずっとよかった!」

月宮さんは基本、ふだんだれとも会話をしない。最近はみやびが声をかけるから声を聞くようになったけれど、それまではだれとも、挨拶すらしていなかった。彼女のこんな声、聞いたこともなかった。

ふと、月宮さんがみやびを見た。

「ねぇ、さっきあんた、聞いてきたよね。なんであたしがいつも、ひとりでいるのかって。さっきは気楽だからって言ったけど、あれはうそ。あたしがひとりでいるのは、ひとがきらいだから。男にいい顔してるのは、そうしていれば殴られないって知ってるから。本当は、男も女もだいっきらい。機嫌が悪くなるとすぐ殴ってくる、あんな奴ら……視界に入るだけで反吐が出る」

黙り込む私たちにかまわず、月宮さんは続ける。

「あたしは、さんざん殴られて、死にかけながら生きてきた。本気で死にそうだったことも、いっそこのひとたちを殺してしまおうって思ったこともある。ナイフを持って、部屋の前まで行ったこともある」

月宮さんの本音は、まるで呪詛のようだった。

「でも、できない。怖くて足が震えて、心から殺してやりたいのに、できないの……」

これまで私は、いろんなひとにいろんな言葉をぶつけられてきた。嬉しい言葉にも、いやな言葉にも、心を抉られてきた。だけど、それらはすべて、私に向けられた言葉だった。

月宮さんの言葉は、私へ向けられたものではない。それなのに、月宮さんの本音は、苦しいくらい、私の胸を突き刺した。

「あたしは、あんたたちの人生がどうとか知らないし、興味もない。だけど、あんたたちの価値観であたしがぬるく生きてきたって言われるのは、ムカつくからやめて」

月宮さんは言葉を切り、無表情のままみやびへ目を向けた。月宮さんに見つめられたみやびは、戸惑うように目を泳がせる。

「みやびはさ、バスのなかであたしが困ってるひとに声をかけてたから仲良くなりたいと思ったって言ってくれたよね。でも違う。あたしはあのとき、黙ってらんなかっただけ。ひとこと言ってやりたかったんだ」

あたしは、誘拐未遂以降母親からずっと、あんたさえ産まなければって言われ続けてきたから。そう、月宮さんは、憎々しげに眉を寄せて吐き捨てた。

「産んだのはあんた。産むって決断したのは、あんたでしょ。だからこの子はここにいる。子どもは勝手にはできないし、生まれてもこれない。ぜんぶ、あんたが選択したことなんだよ、って」

「…………」

私たちはなにも言葉を返せないまま、呆然と月宮さんを見つめた。

「あたしがあの親子を助けたのは、母親にムカついたから。それだけ。ぜんぜん、善意なんかじゃない。期待を裏切っちゃって、ごめんね」

月宮さんはみやびに向かって、静かな声で言った。

「……ううん」

みやびは首を振り、月宮さんを見つめ返す。

「茉莉奈は、なにも裏切ってないよ。私……あの場ではね、お母さんが心配っていうより、バスのなかの張り詰めた空気が怖かったんだ。だから、とてもあの親子に声をかけようなんて思えなかった。でも、茉莉奈は違った。ちゃんとふたりの助けてって声に気付いた。その動機がたとえムカついたからだったとしても、それで結果的にあの親子の心を救ったんだったら、それって、やっぱり善意だと私は思う。あれが、茉莉奈なりの善意なんだよ」

テーマパークの華やかな音楽のなかでも、みやびの声はやけに正確に私たちの耳に響く。

月宮さんは戸惑いがちに視線を泳がせてから、ふんっと鼻を鳴らした。

「……みやびって、本当にお人好しだよね」

月宮さんの頬は、ほんのり赤らんでいた。こっちもこっちで珍しい。月宮さんは、みやびの前ではわりかし素直だ。私の前だと文句ばっかりなのに。

いや、なんで。私の前でもそうなりなさいよ。

「この際だからさ、みやびも言ってやったら? 美人だから楽して生きてきたって思われるの、いいかげん腹立つでしょ」

「え……」

みやびが一歩後退る。

「言ったところで、なにか変わるかって言われたらなんにも変わらないけど。でも、少しはすっきりするかもよ」

みやびは少し考えてから、口を開いた。

「……私は」

みやびは言いかけて、けれど苦しげに唇を引き結ぶ。ためらっているらしい。

「私は……亜子が言うとおり、いつも明るいグループに入ってたと思う。でも、私はそこに居場所を感じたことなんてなかった。男女仲良いグループだと必ず女子にきらわれたし、男子が原因で反感買うことも多くて。仲良くしたいと思った子が大人しい子だと、仲間に入れてもらえなかったりもしたし」

みやびの声が震え出す。

「でもきっと、私は亜子とか茉莉奈の悩みに比べたら、私は生ぬるい学校生活を送ってる。だから、このくらいのことは我慢しなきゃって、愚痴っちゃダメだってずっと思って、感じた違和感も、悪意もぜんぶ気付かないふりして、流してきた」

でも、本当は、ずっと寂しかった。

そう言って、とうとうみやびは泣き出した。

「ねぇ、亜子。……私ね」

つられるように、私も涙が込み上げてくる。

「私……昨年、ほんとはクラスで仲良い子がいたんだ。その子は、アニメとか漫画が大好きな子でね。一緒にいて、すごく楽しかった。大好きだった。……でも、クラスが打ち解け始めてきたら、私のまわりには派手な感じの子たちが集まり出しちゃって。そうしたらその子、私を避け始めたの。それでも私は疎遠になりたくなくて、思い切って話しかけたんだ。でも……話しかけないでって言われちゃって」

みやびは悲しげに目を伏せる。

「……私、なんでよって思っちゃったんだ。それで……つい、その子の悪口をみんなと一緒に言っちゃった」

「みやび……」

みやびの声には、やり切れない後悔が色濃く滲んでいた。

「その子のこと、きらいだと思った。だけど私、本当はただ悲しかっただけなんだ。私は彼女のことを本当の友だちだと思ってたのに、彼女はそうじゃないって分かって、悲しかったの。彼女だけじゃない。みんな……私のことは見てくれない。みんなが好きなのは、私のステータスだけ」

否定できなかった。

私はみやびを抱き締めた。

……初めて知った。

完璧だと思っていたみやびにも、悩みがあった。なにごとにも動じないと思っていた、月宮さんにも。ふたりだからこその悩みが。

私たちは同じじゃない。生きてきた環境も、考えかたもぜんぜん違う。違うのが当たり前。

ふう、と息を吐く。

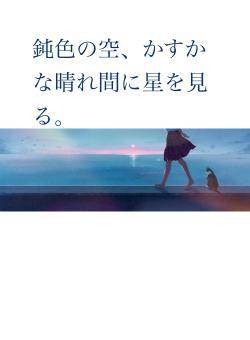

それぞれしばらく海を眺めた。沈黙のなか、私は呟く。

「……青春って、なんなんだろうね」

「青春って、殺し合いだよ。自我の殺し合い。だって、どれだけ辛くても逃げ出せないんだもん。逃げたら負けって言われる。笑われる」

だから私たちは、殺し合うしかない。じぶんの居場所をかけて、相手を殺すしか、生き残る道はない。だからみんな、武器を持つ。そして、相手に剣を向ける。相手が好きとかきらいとか、そういう理由ではなく、じぶんを守るために剣を向けるのだ。

「……うん。そうだね」

紛れもなく、私たちは殺し合った。そして、全員、死んだ。それぞれ、殺された。そう思う。

私には、ふたりの苦しみは分からない。飛び抜けた美人でもないし、誘拐されたことも、親に殴られたこともないから。

……けれど。

「……私……みやびから離れてった友だちの気持ちなら分かるかも」

「え?」

呟くと、みやびが私を見た。

「みやびは可愛いから、いっしょにいるといやでも目立つでしょ。目立ちたくない陰キャにとっては、みやびといることで陰口を叩かれるんじゃないかって怖かったんだと思う。だからその子は、みやびがきらいでそういうことを言ったんじゃないと思うよ」

「そう……なのかな」

少なくとも、私はみやびといるときはいつだって緊張していた。だからたぶん、その子も同じだったんだと思う。みやびのことは好きだけど、ずっといっしょにいるのは、周りの目が怖くて疲れる。そんな感じ。

「その子はたぶん、じぶんを守ることで精一杯だったんだよ。陰キャにとって学校は、常に崖の淵に立たされているようなものだから」

みやびの目が潤み出す。

「そう……なんだ。……そっか。じゃあ、心のなかでは彼女も、私といっしょにいたいって思ってくれてたかなぁ……」

「……うん。私は打算でみやびに声をかけたけど……きっとその子は違う。その子はただ、みやびと仲良くなりたくて声をかけたんだと思うよ」

慰めの気持ちが半分。そして、もう半分は私の本音だった。

みやびは唇を噛んで俯いた。そのまま小さく頷く。

「……すごいね。こんな救われかたもあるんだなぁ……」

私は、本音がみやびに伝わったことを嬉しく思った。しばらくして顔を上げたみやびは、涙を流しながら笑っていた。

「ありがとう、亜子」

お礼を言うみやびに、私は首を振る。

「私こそ、今まで私といっしょにいてくれて、ありがとう」

言いながら、泣きそうになる。

ほんの短い時間だったけれど、みやびと過ごした時間はかけがえのないものだった。もう元の関係には戻れない、今だからそう思えるのかもしれないけれど。

「今までって、なにそれ。これからもいるでしょ」

みやびが笑った。

「え……」

私は固まる。

これからも?

「だって亜子、私と茉莉奈以外に友だちいる?」

みやびらしからぬ発言に、私はぎょっとした。直後、月宮さんが噴き出す。キッと睨むと、月宮さんは素知らぬ顔で顔を逸らす。ムカつく。

「たしかに。あたしたちにまで見捨てられたら、明日からあんた、ぼっち飯確定だもんね。今やあたしよりきらわれてるんじゃない?」

「はぁ!? そんなことないし」

自信ないけど。

「昨年仲良かったトモダチにもブロックされてるのに?」

ウケる、と月宮さんは意地の悪い笑みを浮かべる。

痛いところを突かれた。それを言われたら、私はもうなにも言えない。

私は今、桃果にもブロックされてしまっている。裏アカで悪口を呟いていたことが、バレていたのだ。というか、こいつにバラされたのだった。ちょっと待って。さっき、じぶんの行動を反省したところだったけれど、なんだかんだこいつも最低なことをしてるような。

「あぁ、もう……」

――月宮茉莉奈。

マジでムカつく。なんでこいつ、こんなに性格悪いの。でもそれを言ったらぜったい、あんたのが悪いでしょ、って返されるだろうから、言わない。

「……ねぇ、ひとつ聞きたいんだけど」

私は月宮さんを見る。

「月宮さんは、なんで私につっかかってきたわけ?」

思えば出会いから、こいつは私にだけ態度が悪かった。

月宮さんは少し考える素振りをしてから、平然と言った。

「ムカついたから」

「はぁ?」

「だってあんた、周りの空気に敏感なくせにひとに興味なかったでしょ。いっつもじぶんのことばっかで」

「そんなことないよ」

私は月宮さんを睨んだ。しかし、月宮さんは涼しい顔で私を見返してくる。

「あんたがあたしにした質問、ぜーんぶ上っ面だった。だからムカついたの。偽善者っぽくて」

否定はできなかった。

彼女の言うとおりだ。

私は、月宮さんにぜんぜんキョーミなんてなかった。彼女への質問や会話は、場を持たせるため。相手や周りにいい印象を抱かせるため。引いてはじぶん自身のためだった。

これまで、ずっと彼女の返事に態度が悪いと思っていたけれど、彼女は私の本心を感じとって、拒絶していただけだったのかもしれない。態度が悪かったのは、私のほうだったのだ。

……って、いや、違う。

「私は偽善者じゃない!」

「あたしがそうって言ってるんだから、客観的に見たらそうなのよ」

「うるさい。違う、訂正して!」

「あたしの考えはあたしのもの。なんであんたに正されなきゃいけないわけ? ぜったいイヤ」

ぴしゃりと言われ、私は悔しくて奥歯を噛む。

「ムカつく……ほんと、あんたって性格悪い!」

言ってから、しまった、と思う。言ってしまった。月宮さんがまたにやっとする。

「残念だけど、あんたには負けると思うわ」

ドヤ顔で言い返された。ほら、ぜったい言うと思った。

「ねぇもう、ふたりってば。いつまで喧嘩してるの? そろそろなんかのアトラクション乗りに行こうよ!」

みやびが私と月宮さんの腕を引く。

「えーあたし並ぶのやなんだけど」と、月宮さん。

「じゃあチケット買えばいいじゃん」

わざと私が言うと、

「お金ないからムリって言ってんじゃん。あんた、バカなの?」

月宮さんはやっぱり言い返してくる。

「じゃあ、どこか入る? レストランとか! お腹減ったし」

優しいみやびが助け舟を出すが、それでも月宮さんは仏頂面。

「だれが出すの」

「は?」

「お金。だれが出すのよ」

「各々じぶんに決まってんでしょ!」

なに言ってんの、こいつ。バカなの?

「えー……」

まさかこいつ、おごってもらう気だったわけ? 有り得ない。

「あんた、いいかげんにしなさいよ」

「はぁ? なにが」

「わがままにもほどがあるって言ってんの。少しは協調性を持ちなさいよ」

すると、鼻で笑われた。

「あんたが言う?」

「言っておくけど、私はあんたよりは協調性ありますから」

「ふん。どーだか」

「ぜったいあるから!」

「じゃあ、アトラクション並んであげるかわりに、あんたのスマホ貸しなさいよ」

私は眉間に皺を寄せて、月宮さんを見た。

「……いや、じゃあの意味が分からないんだけど」

「いいじゃん。あんたそれ、さっき捨てようとしてたでしょ。ほら早くしてよ――亜子」

「はっ?」

今、名前。ツッコもうとしたけれど、じっと目を見つめられ、私は黙る。

「……なんで?」

スマホもだけど、名前も。

「裏アカ、消してあげるの」

「……いや、だからなんで?」

再び私は訊ねる。

「あんた、バカなの? あんなところで愚痴吐いてるから、こうなったんでしょ。言いたいことがあるなら直接言いなさいよ」

そんなの分かっている。だけど、言えたら苦労なんてしない。それに、

「あんたのここが好きとかきらいとか、そんなの、いちいち言われても困るでしょ。ウザいし」

それについては月宮さんも「まぁね」と頷いて同意した。

「でも、ぶつかれば、多少は相手の考えてることは分かる。だからあたしは、できる限り付き合うひとの本音は知りたい。本音を教えてくれないひととは、話したくない」

月宮さんの言葉に、みやびも頷く。

「……私もそう思う。私もね、今回のことで気付いたんだ。じぶんを受け入れてもらえるかは、自分をさらけ出さなきゃ分からないんだって」

そうかもしれない。

「……でも、それで受け入れてもらえなかったら?」

私は小学生のとき、受け入れてもらえずにいじめられた。赤の他人ばっかの世界で、ありのままのじぶんでいるなんて不可能だ。私はそう思う。

「たしかにそう。でも、亜子。その裏アカで愚痴を吐くたび、亜子はどんどんじぶんを許せなくなっていくんじゃない? まわりと比べて、相手を蔑んで、なんとかじぶんの心を守っても、そういうのって終わりはないよ。どんどんエスカレートしてくよ。……私、思うんだ。亜子はべつに、だれにも責められてなんかなかった。亜子を責めてたのは、亜子自身だよ」

ハッとした。思いもしなかった。責めていたのは、じぶん自身。

私は、みんなと違うじぶんがきらいで、だからこそじぶんを偽って、輪のなかに入れるように努力してきた。

でも、みんなと違うと言ったのは、だれ?

だって私は、努力しても人並み程度。いくら頑張っても、ダントツにはなれない。

こんな私に、生きてる意味なんて……って、いつも思っていた。

でも。そんなこと、だれに言われた?

言われていない。

私は何者にもなれない。何者でもない。

いつからか、勝手にそう思い込んでいた。

じぶん以外のみんながきらきらして、眩しすぎて、私は私に、気付かないうちに呪いのようなものをかけてしまっていたのかもしれない。

「まーね。それはたしかに、勘違いするのも分かる。特にSNSって、そーゆうのあおってるとこあるし」

だいたい、SNSやってるヤツって全員病んでるから。と、月宮さんは鼻で笑う。

たしかにそうかも。ちょっと笑える。

「私……変じゃないかな。私もみんなみたいに……ふつうに青春して、いいのかな」

「当たり前じゃん」

みやびの優しい笑顔に、心が揺れる。

「どの道、落ちるとこまで落ちたしね、あたしたち全員。今さらバレて困るものとか隠しごととかもはやないし。言いたいことバンバン言い合ってるし。SNSの意味よ」

「それはそうだけど……」

「周囲の人間全員に本音を言えなんて思わない。あたしだってそんなのムリだし。でも、あんたらならまあいっかって、思う」

まあいっか、って。

「なに、その妥協しましたみたいな言いかた。ムカつくんだけど」

「仕方ないじゃん。だってそうなんだもん。あんたもそうでしょ。だからほら、スマホ貸しなさい」

「…………」

私はじぶんの手のなかにあるスマホに視線を落とす。

機械の無機質な硬さが手に伝わってくる。

裏アカ。私の唯一安らげた居場所。

私はスマホを開く。

電源を付けると、とんでもない量のコメントやいいねが荒波のように押し寄せてきた。

ぜんぶ、私を侮辱するものだ。ぜんぶ、これまで私がしてきたことへの報い。

これらはたとえ私がひとつ残らず削除したとしても、ネットの海のなかで、永遠に残り続けて、私を侮辱し続けるのだろう。私が投稿してきた悪口と同じように。

心が暗くなる。涙で視界が滲み出して、鼻をすすった瞬間、月宮さんが私から、スマホをひったくるように奪った。

「気にすんな。こんなの、目に入れなきゃなんてことない」

そして、月宮さんは、あっさりアカウントを削除し、続けてアプリまでもを消去する。

「えっ、ちょ、そんなあっさり!?」

「は? アカウントとアプリ消すのにあっさりもなにもないでしょ」

「もう少しためらったりしなさいよ!」

「うるさい」

「ったくもう……」

ムカつく。

けど、ちょっとホッとしてるじぶんがいる。

憑きものが落ちたような、肩の荷が降りたような、なんか、不思議な気分だ。

ずっと不満だった。

どうして私は私なんだろう、と。

きれいな母親から生まれるひと。

裕福な家に生まれるひと。

私はどちらでもなくて、平凡で、むしろ、弱者のほうで。

いつもだれかを見ては憧れて、勝手に自信を失くして、じぶんを責めては膝を抱えていた。

……でも。

それはただのないものねだり。

悩みがないひとなんて、いない。

みんなが私にないものを持っているように、私にだって、みんなにないものがあったんだ。

今でも後悔ばかりで、じぶんのことをとても好きになれそうにはない。

でも、それもきっと私を作る上で必要なもの。

ときにぶつかって、ときに間違って、立ち止まっては、また一歩進む。

私は地獄を生きている。

みんなと違う私で、生き抜いてみせる。

ふたりといっしょに。