講堂の中は、死に絶えたような静寂が横たわっていた。

地下ライブハウスに特有の重低音の唸りも、開演を待つファンの熱っぽい私語もない。

安っぽいワックスの匂いの底に、拭き残された血の鉄臭さと、長年蓄積された囚人たちの不潔な体臭がまで再現されている。

鼻を突く鉄臭さも、『監獄』という作品の一部に思えた。ここまでリアリティに固執する地下ライブが、かつてあっただろうか。

藍田は、指定された三列目の椅子に深く腰を下ろした。周囲を見渡すと、そこに集まった『面会人』たちは、一様に奇妙なほど大人しかった。

三十代から五十代の、社会の片隅にへばりついて生きているような男たち。彼らはペンライトを持つ代わりに、膝の上で両手を固く握りしめ、前方の暗がりを凝視している。

不意に、舞台袖から乾いた音が響いた。

軍靴の音だ。

スーツ姿の男たちとは明らかに違う、深い紺色の制服を纏った刑務官たちが、二人一組で左右から現れた。手には、警棒ではなく、太い麻縄の端が握られている。

縄の先には、四人の少女たちが繋がれていた。

腰縄を回され、一列に数珠繋ぎにされた姿は、かつての江戸時代の刑場へ向かう罪人の行列を彷彿とさせた。手元は、鈍色の金属が光る手錠で固定されている。

刑務官たちは彼女らを見ることなく、客席に座る藍田たちの喉元を、害獣でも見るような冷徹な眼差しでなぞっていた。

般若の面を被った彼女たちが、重い足取りでステージ中央に立つ。照明が、暴力的なまでの白さで彼女たちを射抜いた。

音楽が始まった。

激しいビートではない。震えるようなピアノの旋律が、講堂の冷たい空気を震わせる。

一曲目は、バラードだった。

彼女たちは、面を被ったまま歌い始めた。

マイクもスピーカーもない剥き出しの空間に、生々しい歌声が響き渡る。それは、明日をも知れぬ命が絞り出す、最後の一呼吸のような切実さを孕んでいた。

「ううっ……」

隣に座っていた中年男が、こらえきれずに嗚咽を漏らした。感動ではない。圧倒的な死の気配に当てられた、生存本能の悲鳴に近かった。

男たちの啜り泣きが、読経のように講堂を浸食していく。

歌が終わると、伴奏が止まった。

静寂が戻る。だが、それは先ほどよりも重く、粘り気のある沈黙だった。

舞台中央に、番号四〇二番・沙希がゆっくりと進んだ。

他の三人は影のように後方へ下がり、膝をついてハミングを続けている。低く、地這うような和音が、講堂の冷えた空気を震わせる。

沙希がゆっくりと顔を上げた。

般若の面を外したその素顔は、暴力的なまでに整っていた。だが、瞳には光がない。

深い、底なしの暗渠《あんきょ》を覗き込んでいるような錯覚に、藍田は眩暈《めまい》を覚えた。

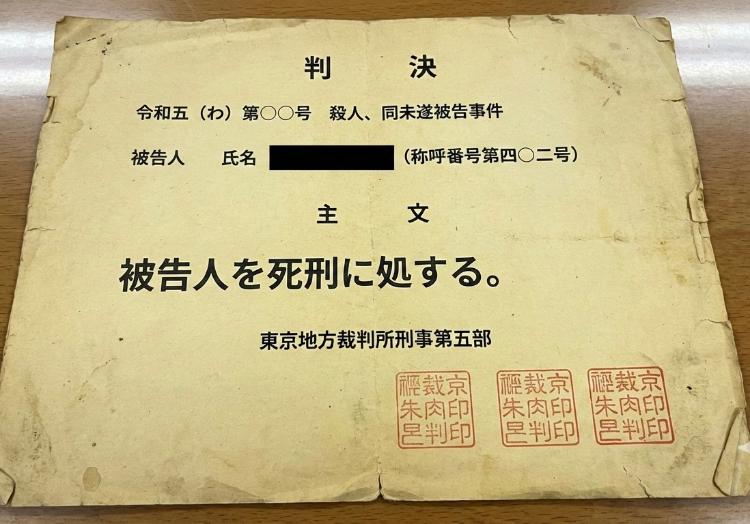

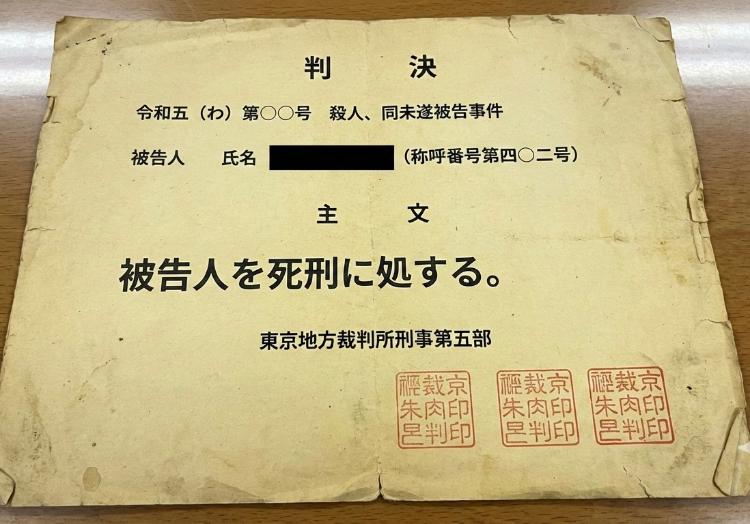

頭上のスクリーンに、無機質な明朝体の文字が映し出される。

【令和五年(わ)第〇〇号 殺人被告事件】

東京地方裁判所 刑事第五部

主文

被告人を死刑に処する――。

『死刑』という二文字が、白く、冷たく、藍田の網膜を刺した。

「……私の主文が読み上げられた時、法廷が静まり返りました」

沙希の口から漏れたのは、歌声ではなく、氷の破片のような言葉だ。

「裁判長の声は、とても優しかった。まるで、これ以上汚れないようにと、私を箱に閉じ込める約束をしてくれているみたいに」

彼女が歌い始めた。

一曲目のバラードとは打って変わった、美しくも歪なメロディ。

歌詞は、彼女がワインに毒を落とした瞬間の、泡立つ心音を綴ったものだった。

「披露宴、白いドレス、高いシャンパン。みんなが幸福の絶頂にいて、これからの輝かしい未来を信じて疑わない。その無防備な喉元に、私が選んだ『無』を滑り込ませる」

沙希の手首が動く。手錠がチャリ、と無機質な音を立て、リズムを刻む。

「十二人が崩れ落ちました。泡を吹き、白目を剥いて、最高の幸福から一瞬で地獄へ。その瞬間、会場で一番美しく哀れだったのは、誰でもない、私でした」

藍田は震える手で、パイプ椅子の端を掴んだ。

彼女の告白に合わせて、スクリーンには当時の「現場証拠」が次々と投影される。

・【証拠番号12:割れたワイングラスと吐瀉物の付着した絨毯】

・【証拠番号45:証拠番号45:被告人の自撮り写真。微笑む彼女の背後で、這い蹲る新婦が純白のドレスに『毒の泡』を吐き出している。その白い飛沫が、まるで精緻な刺繍のように沙希のスカートの裾を汚していた】

・【精神鑑定書:『自己愛性パーソナリティ障害の傾向があるが、責任能力は完全に認められる』】

それらは、ファンがアイドルの『成長記録』を眺めるのとは真逆の、死へのカウントダウンだった。

沙希は、独白を終えると、再び般若の面を顔に当てた。面の奥から漏れる、深い溜息。

「……次は、七一五番」

沙希が静かに退く。

藍田の脳裏には、先ほどの『主文』の二文字が、焦げ付いたように消えずに残っていた。

一人の美しい女性を公開処刑するための手続き。

自分はその一端を、支援という名目で、たった今買い支えたのだ。

次の瞬間、講堂の照明が血のように赤く染まった。

七一五番。

莉央の番が来る――。

地下ライブハウスに特有の重低音の唸りも、開演を待つファンの熱っぽい私語もない。

安っぽいワックスの匂いの底に、拭き残された血の鉄臭さと、長年蓄積された囚人たちの不潔な体臭がまで再現されている。

鼻を突く鉄臭さも、『監獄』という作品の一部に思えた。ここまでリアリティに固執する地下ライブが、かつてあっただろうか。

藍田は、指定された三列目の椅子に深く腰を下ろした。周囲を見渡すと、そこに集まった『面会人』たちは、一様に奇妙なほど大人しかった。

三十代から五十代の、社会の片隅にへばりついて生きているような男たち。彼らはペンライトを持つ代わりに、膝の上で両手を固く握りしめ、前方の暗がりを凝視している。

不意に、舞台袖から乾いた音が響いた。

軍靴の音だ。

スーツ姿の男たちとは明らかに違う、深い紺色の制服を纏った刑務官たちが、二人一組で左右から現れた。手には、警棒ではなく、太い麻縄の端が握られている。

縄の先には、四人の少女たちが繋がれていた。

腰縄を回され、一列に数珠繋ぎにされた姿は、かつての江戸時代の刑場へ向かう罪人の行列を彷彿とさせた。手元は、鈍色の金属が光る手錠で固定されている。

刑務官たちは彼女らを見ることなく、客席に座る藍田たちの喉元を、害獣でも見るような冷徹な眼差しでなぞっていた。

般若の面を被った彼女たちが、重い足取りでステージ中央に立つ。照明が、暴力的なまでの白さで彼女たちを射抜いた。

音楽が始まった。

激しいビートではない。震えるようなピアノの旋律が、講堂の冷たい空気を震わせる。

一曲目は、バラードだった。

彼女たちは、面を被ったまま歌い始めた。

マイクもスピーカーもない剥き出しの空間に、生々しい歌声が響き渡る。それは、明日をも知れぬ命が絞り出す、最後の一呼吸のような切実さを孕んでいた。

「ううっ……」

隣に座っていた中年男が、こらえきれずに嗚咽を漏らした。感動ではない。圧倒的な死の気配に当てられた、生存本能の悲鳴に近かった。

男たちの啜り泣きが、読経のように講堂を浸食していく。

歌が終わると、伴奏が止まった。

静寂が戻る。だが、それは先ほどよりも重く、粘り気のある沈黙だった。

舞台中央に、番号四〇二番・沙希がゆっくりと進んだ。

他の三人は影のように後方へ下がり、膝をついてハミングを続けている。低く、地這うような和音が、講堂の冷えた空気を震わせる。

沙希がゆっくりと顔を上げた。

般若の面を外したその素顔は、暴力的なまでに整っていた。だが、瞳には光がない。

深い、底なしの暗渠《あんきょ》を覗き込んでいるような錯覚に、藍田は眩暈《めまい》を覚えた。

頭上のスクリーンに、無機質な明朝体の文字が映し出される。

【令和五年(わ)第〇〇号 殺人被告事件】

東京地方裁判所 刑事第五部

主文

被告人を死刑に処する――。

『死刑』という二文字が、白く、冷たく、藍田の網膜を刺した。

「……私の主文が読み上げられた時、法廷が静まり返りました」

沙希の口から漏れたのは、歌声ではなく、氷の破片のような言葉だ。

「裁判長の声は、とても優しかった。まるで、これ以上汚れないようにと、私を箱に閉じ込める約束をしてくれているみたいに」

彼女が歌い始めた。

一曲目のバラードとは打って変わった、美しくも歪なメロディ。

歌詞は、彼女がワインに毒を落とした瞬間の、泡立つ心音を綴ったものだった。

「披露宴、白いドレス、高いシャンパン。みんなが幸福の絶頂にいて、これからの輝かしい未来を信じて疑わない。その無防備な喉元に、私が選んだ『無』を滑り込ませる」

沙希の手首が動く。手錠がチャリ、と無機質な音を立て、リズムを刻む。

「十二人が崩れ落ちました。泡を吹き、白目を剥いて、最高の幸福から一瞬で地獄へ。その瞬間、会場で一番美しく哀れだったのは、誰でもない、私でした」

藍田は震える手で、パイプ椅子の端を掴んだ。

彼女の告白に合わせて、スクリーンには当時の「現場証拠」が次々と投影される。

・【証拠番号12:割れたワイングラスと吐瀉物の付着した絨毯】

・【証拠番号45:証拠番号45:被告人の自撮り写真。微笑む彼女の背後で、這い蹲る新婦が純白のドレスに『毒の泡』を吐き出している。その白い飛沫が、まるで精緻な刺繍のように沙希のスカートの裾を汚していた】

・【精神鑑定書:『自己愛性パーソナリティ障害の傾向があるが、責任能力は完全に認められる』】

それらは、ファンがアイドルの『成長記録』を眺めるのとは真逆の、死へのカウントダウンだった。

沙希は、独白を終えると、再び般若の面を顔に当てた。面の奥から漏れる、深い溜息。

「……次は、七一五番」

沙希が静かに退く。

藍田の脳裏には、先ほどの『主文』の二文字が、焦げ付いたように消えずに残っていた。

一人の美しい女性を公開処刑するための手続き。

自分はその一端を、支援という名目で、たった今買い支えたのだ。

次の瞬間、講堂の照明が血のように赤く染まった。

七一五番。

莉央の番が来る――。