人生に、色などなかった――。

藍田剛介の視界にあるのは、深夜の商業施設を映し出す十六分割のモニターと、埃の積もったモニター・ラックの灰色だけだ。

三十歳。施設警備員。

社会の歯車ですらない、ただの監視作業。日給一万円と引き換えに、自分の命を静かにドブに捨て続ける毎日だ。

制服はポリエステル特有の安っぽい光沢を放ち、洗濯しても落ちない機械油と古い汗の匂いが染み付いている。

午前二時。詰所に響くのは、加湿器の頼りない唸りと、自分自身の浅い呼吸音。

藍田はポケットから、画面が蜘蛛の巣状に割れたスマートフォンを取り出した。習慣的に指が、Xのタイムラインをなぞる。そこには、自分とは無縁の生の輝きが、加工された色彩と共に氾濫していた。

画像が流れてきたのは、三周目のスクロールだった。

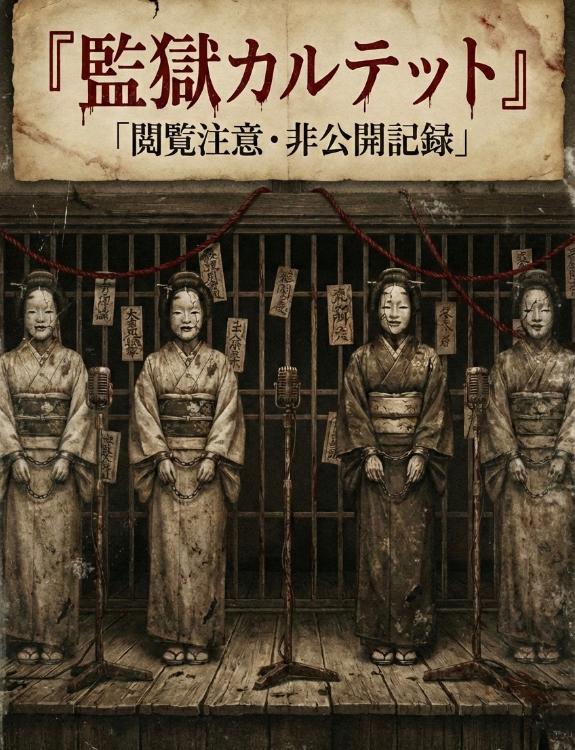

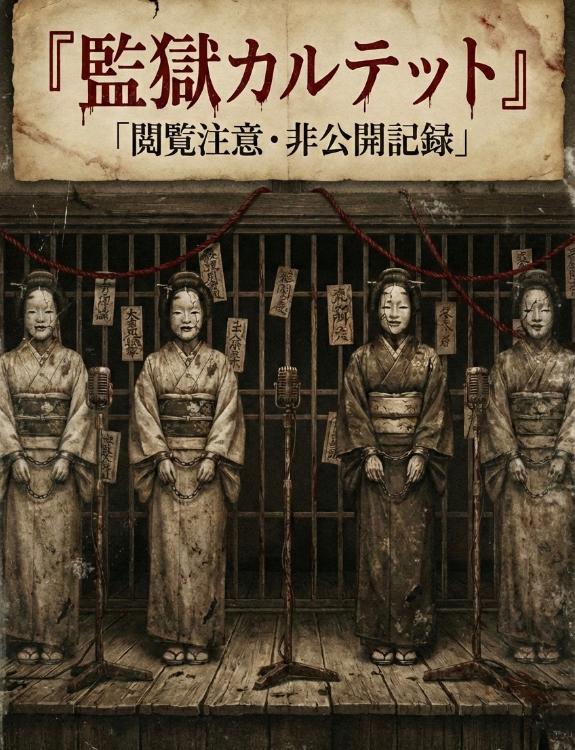

暗い。背景は、湿気を吸って黒ずんだ剥き出しのコンクリート。

そこに立つ四人の女たちは、禍々しい般若の面を被っていた。

身に纏うのは、彩度を極限まで落とした、薄汚れた獄衣を模したセットアップ。

だが、面の隙間から覗く肌は、地下茎のように白く、毒々しいほどに美しい。

地下アイドル『監獄カルテット』

〜断末魔の叫びを脳髄に叩き込め〜

写真に添えられた『キャプション』はそれだけだった。

藍田の指が止まった。

センターに立つ、一段と小柄な少女。般若の顎の下に見える口角が、わずかに、嘲笑うように上がっている。

心臓の奥が、不意に跳ねた。

それは恋などという甘い情緒ではなかった。

警備員として、不審者や不法侵入を監視し続けてきた藍田の直感が、その瞳に宿る絶対的な異物感を感知したのだ。カメラの向こう側で『演じている者』の眼差しではない。監視カメラの死角で、獲物を屠る瞬間を待つ獣の眼だ。

「会いたい。会ってみたい」

呟いた藍田の口の中には、冷めて膜を張った缶コーヒーの苦味が広がった。

*

――三日後。

藍田は新宿歌舞伎町の外れ、西武新宿駅の裏手に位置する雑居ビルの前にいた。

一週間の食費を削り、深夜の詰所で震える指を操作して手に入れた電子チケット。それが、藍田にとって唯一の社会との接点だった。

だが、現場に漂う空気は、想像していた地下ライブのそれとは決定的に異なっていた。

ビルの入り口には、派手な看板も、カラーコーンで仕切られた待機列も、高揚感に包まれたファンの姿もない。

代わりに、二台の黒塗りのハイエースが、歩道に乗り上げるような威圧的な形で停まっている。アイドリングの微動。フロントガラスの奥は漆黒のスモークフィルムで遮断され、中の様子は伺えない。

ナンバープレートの無機質な数字が、現場に冷徹な緊張感を与えていた。湿った空気と、カビと塩素の入り混じった臭いの立ち込める地下階段を降りる。

一段降りるごとに、歌舞伎町の喧騒が遠のき、代わりに重苦しい静寂が足元から競り上がってきた。

たどり着いた地下一階の入り口。そこには、Tシャツ姿のスタッフも、派手なポスターもなかった。

置かれていたのは、長年使い込まれた、天板の剥げかけた会議用の長机。

そこに座る三人の男たちは、例外なく濃紺のスーツを着用し、ネクタイをミリ単位の狂いもなく締めていた。短く刈り込まれた髪、日焼けした肌、そして一切の感情を削ぎ落とした眼窩。

「次の方、こちらへ」

中央の男が、低い声で呼んだ。

視線は、客を値踏みするものではない。取調室において、被疑者の背後の壁を見つめ、精神的な逃げ道を塞ぐ時の雰囲気はこんな感じだろうか。

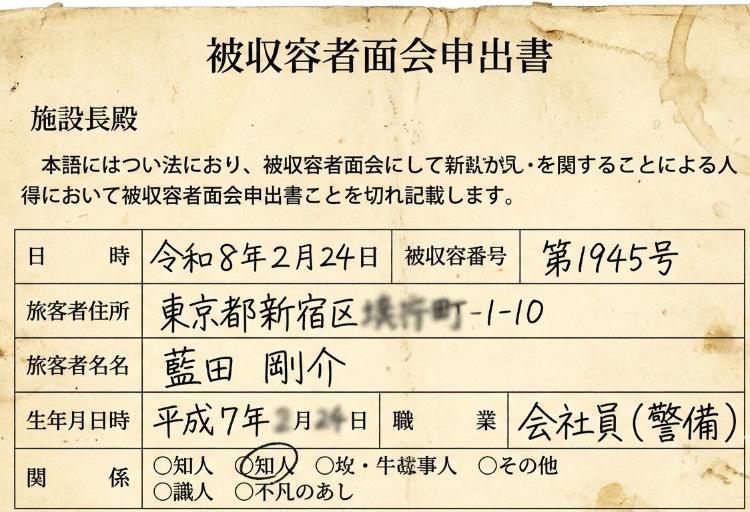

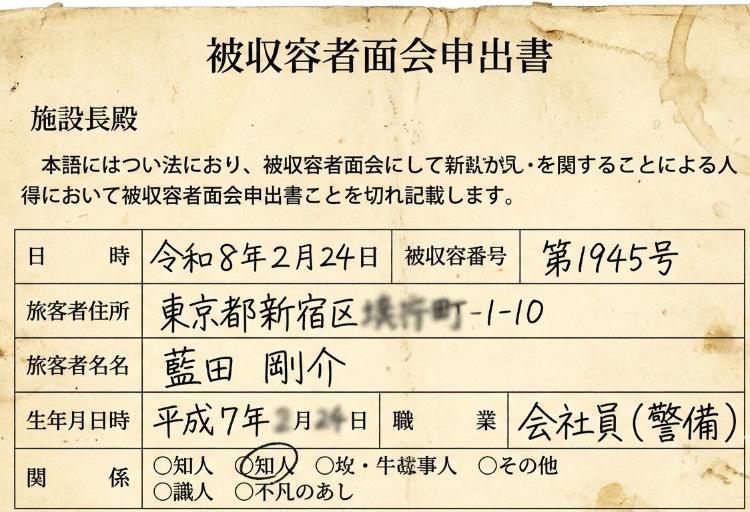

男が、一枚の書類を突き出した。

再生紙特有の、ざらついた質感の黄色い紙。

上部には、太いゴシック体でこう印字されていた。

【被収容者面会申出書】

施設長殿

私は、貴施設に収容中の下記の者と面会したいので、『刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律』に基づき、遵守事項を誓約の上、下記のとおり申し出ます。

そう脳内で変換したが、印字に誤植が散見された。

「……これ、なんですか」

藍田の声が、湿った地下室に頼りなく反響した。

「ライブ入場の手続きです」

男は瞬き一つせず、事務的に言い放った。

「リアルすぎませんか」

「当施設は特殊管理下にあります。記載内容に虚偽があれば、即座に接見は中止。以後の入構も禁止します。また、身分証の複写も取らせていただく。何か問題が?」

男の視線が、藍田の喉元を射抜いた。

「いえ、何も」

藍田は短く答え、備え付けの安っぽい事務用ボールペンを握った。指先が、わずかに震えている。

住所、氏名、生年月日。

『被収容者との関係』という欄。

藍田が「ファン」と書き込もうとした瞬間、隣に立っていた男の手が、藍田の手首を無造作に掴んだ。

「『知人』に○を。それ以外は、行政上の面会理由として認められません」

鉄のように固い指の感触。

藍田は言われるがままに、知人の文字を丸で囲んだ。

それは、単なるライブの受付などではなかった。

法的強制力を持った契約の現場に思えた。

この書類に署名した瞬間、自分はもう、灰色のモニターを見守るだけの無害な警備員には戻れない。取り返しのつかない狂気の淵に、自ら足を踏み入れた。

藍田剛介は、自らの震える筆跡で、自分を収容したのだ。

「……よし、入れ。スマホも、免許証も。外の世界の証明は全部置いていけ。所持品はすべてこちらのロッカーで、領置させてもらうからな。ただし、現金だけは認める」

そう言われて、紙幣と小銭をポケットに突っ込んだ。

重い鉄扉が、音もなく開いた。

藍田剛介の視界にあるのは、深夜の商業施設を映し出す十六分割のモニターと、埃の積もったモニター・ラックの灰色だけだ。

三十歳。施設警備員。

社会の歯車ですらない、ただの監視作業。日給一万円と引き換えに、自分の命を静かにドブに捨て続ける毎日だ。

制服はポリエステル特有の安っぽい光沢を放ち、洗濯しても落ちない機械油と古い汗の匂いが染み付いている。

午前二時。詰所に響くのは、加湿器の頼りない唸りと、自分自身の浅い呼吸音。

藍田はポケットから、画面が蜘蛛の巣状に割れたスマートフォンを取り出した。習慣的に指が、Xのタイムラインをなぞる。そこには、自分とは無縁の生の輝きが、加工された色彩と共に氾濫していた。

画像が流れてきたのは、三周目のスクロールだった。

暗い。背景は、湿気を吸って黒ずんだ剥き出しのコンクリート。

そこに立つ四人の女たちは、禍々しい般若の面を被っていた。

身に纏うのは、彩度を極限まで落とした、薄汚れた獄衣を模したセットアップ。

だが、面の隙間から覗く肌は、地下茎のように白く、毒々しいほどに美しい。

地下アイドル『監獄カルテット』

〜断末魔の叫びを脳髄に叩き込め〜

写真に添えられた『キャプション』はそれだけだった。

藍田の指が止まった。

センターに立つ、一段と小柄な少女。般若の顎の下に見える口角が、わずかに、嘲笑うように上がっている。

心臓の奥が、不意に跳ねた。

それは恋などという甘い情緒ではなかった。

警備員として、不審者や不法侵入を監視し続けてきた藍田の直感が、その瞳に宿る絶対的な異物感を感知したのだ。カメラの向こう側で『演じている者』の眼差しではない。監視カメラの死角で、獲物を屠る瞬間を待つ獣の眼だ。

「会いたい。会ってみたい」

呟いた藍田の口の中には、冷めて膜を張った缶コーヒーの苦味が広がった。

*

――三日後。

藍田は新宿歌舞伎町の外れ、西武新宿駅の裏手に位置する雑居ビルの前にいた。

一週間の食費を削り、深夜の詰所で震える指を操作して手に入れた電子チケット。それが、藍田にとって唯一の社会との接点だった。

だが、現場に漂う空気は、想像していた地下ライブのそれとは決定的に異なっていた。

ビルの入り口には、派手な看板も、カラーコーンで仕切られた待機列も、高揚感に包まれたファンの姿もない。

代わりに、二台の黒塗りのハイエースが、歩道に乗り上げるような威圧的な形で停まっている。アイドリングの微動。フロントガラスの奥は漆黒のスモークフィルムで遮断され、中の様子は伺えない。

ナンバープレートの無機質な数字が、現場に冷徹な緊張感を与えていた。湿った空気と、カビと塩素の入り混じった臭いの立ち込める地下階段を降りる。

一段降りるごとに、歌舞伎町の喧騒が遠のき、代わりに重苦しい静寂が足元から競り上がってきた。

たどり着いた地下一階の入り口。そこには、Tシャツ姿のスタッフも、派手なポスターもなかった。

置かれていたのは、長年使い込まれた、天板の剥げかけた会議用の長机。

そこに座る三人の男たちは、例外なく濃紺のスーツを着用し、ネクタイをミリ単位の狂いもなく締めていた。短く刈り込まれた髪、日焼けした肌、そして一切の感情を削ぎ落とした眼窩。

「次の方、こちらへ」

中央の男が、低い声で呼んだ。

視線は、客を値踏みするものではない。取調室において、被疑者の背後の壁を見つめ、精神的な逃げ道を塞ぐ時の雰囲気はこんな感じだろうか。

男が、一枚の書類を突き出した。

再生紙特有の、ざらついた質感の黄色い紙。

上部には、太いゴシック体でこう印字されていた。

【被収容者面会申出書】

施設長殿

私は、貴施設に収容中の下記の者と面会したいので、『刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律』に基づき、遵守事項を誓約の上、下記のとおり申し出ます。

そう脳内で変換したが、印字に誤植が散見された。

「……これ、なんですか」

藍田の声が、湿った地下室に頼りなく反響した。

「ライブ入場の手続きです」

男は瞬き一つせず、事務的に言い放った。

「リアルすぎませんか」

「当施設は特殊管理下にあります。記載内容に虚偽があれば、即座に接見は中止。以後の入構も禁止します。また、身分証の複写も取らせていただく。何か問題が?」

男の視線が、藍田の喉元を射抜いた。

「いえ、何も」

藍田は短く答え、備え付けの安っぽい事務用ボールペンを握った。指先が、わずかに震えている。

住所、氏名、生年月日。

『被収容者との関係』という欄。

藍田が「ファン」と書き込もうとした瞬間、隣に立っていた男の手が、藍田の手首を無造作に掴んだ。

「『知人』に○を。それ以外は、行政上の面会理由として認められません」

鉄のように固い指の感触。

藍田は言われるがままに、知人の文字を丸で囲んだ。

それは、単なるライブの受付などではなかった。

法的強制力を持った契約の現場に思えた。

この書類に署名した瞬間、自分はもう、灰色のモニターを見守るだけの無害な警備員には戻れない。取り返しのつかない狂気の淵に、自ら足を踏み入れた。

藍田剛介は、自らの震える筆跡で、自分を収容したのだ。

「……よし、入れ。スマホも、免許証も。外の世界の証明は全部置いていけ。所持品はすべてこちらのロッカーで、領置させてもらうからな。ただし、現金だけは認める」

そう言われて、紙幣と小銭をポケットに突っ込んだ。

重い鉄扉が、音もなく開いた。