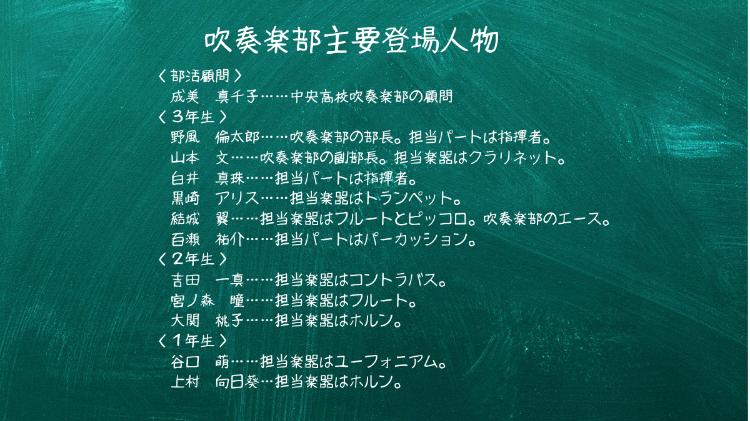

◯プロローグ

厚生労働省によると、令和元年以降、日本国内で自殺した小中高生の児童、生徒数は600人を超えた。

文部科学省が公表している「18歳以下の日別自殺者数」の調査結果によると、学校の長期休業の休み明け直前直後に自殺者が増える傾向があり、特に8月31日と9月1日は、例年自殺者が最も増えることが明らかになっている。

⚪︎第一楽章〈3年生 指揮者 白井真珠〉

9月1日。放課後。

白井真珠は、今、自分の目の前にある硝子の柩の光景が、いまいち信じられなかった。

その柩の中には、吹奏楽部の部長であり、メインの指揮者でもある、野風倫太郎が横たわっていたからだ。

野風倫太郎は中央高校吹奏楽部にとって特別な存在だった。なぜなら彼は、絶対音感を持つ音楽の才能と豊富な知識、部員をまとめる人望、そして整った容姿の全てをもっていたからだ。その所為で、野風倫太郎には「王子」のあだ名がついている。

真珠をはじめとした、吹奏楽部の61人は、吹奏楽部の練習場所になっている旧校舎の音楽室で、その硝子の柩の中で眠る野風倫太郎を囲んでいた。

その光景はまるで白雪姫みたいと、真珠は思ったけど、真珠にはその思いを安易に口に出せるほどの仲間はいない。

「夏休み明けから、王子がこんなことになるなんて、信じらんない……」

二年生の宮ノ森瞳が消え入りそうな声で言った。

瞳と親友の大関桃子が、瞳の手をとって輪から離れる。それを合図に、輪に群れていた吹奏楽部員たちは、それぞればらけて、いつものメンバーで小さなグループを作った。そして、いつも通り孤立した真珠は、音楽室の後ろの壁に背をもたれて音楽室の様子を観察した。

黒板には

『封筒を開けてください』

と書いてある。

音楽室の前方、黒板の前には吹奏楽部をまとめているパートリーダーたちが集まっている。

そのグループの中から、副部長の山本文が教卓に進み出た。

「とりあえずこの状況、警察に通報した方がいいと思うんだけど、この中にスマホ持ってる人いますか?」

音楽室がしんと静かになった。

真珠は、音楽室に入る時に顧問の成美先生に言われるがままスマホと生徒手帳を渡してしまったこと、それと引き換えに差し出された白い封筒を何も考えずに受け取ってしまったことを思い出して後悔した。

はいはーい、っと手を上げて派手髪の黒崎アリスが沈黙を破った。窓側にいるアリスは机の上で胡座をかいて威圧的な存在感を放っている。真珠は、アリスの容姿が整ってなければ「動物園のボスザル」のようだ、といつも思っていた。

「副部長、ウチらみんなスマホ没収されてんじゃん。それより、さっさと野風殺した犯人見つけて早くゲーム終わらせようよ! さくっと終わらせて課題曲仕上げないと、また全国行けなくなっちゃうよ?」

音楽室の空気が一段と重くなった。

全国大会常連校の中央高校吹奏楽部は、私たちの代になってから全国大会出場を逃している。

アリスの、みんなはどう思う? という問いかけに、アリスの横にいる宇多川沙織と和泉楓は「マジでそれ」と返した。

アリスたちの反対側にいる真面目ちゃんグループからも声があがる。

「そうだよ文、この中に人殺しがいるなんて怖すぎるしさ……それに大会までもう本当に時間ないんだよ」

何人もの生徒たちが無言で頷いた。

「では、先ず演習のルールをみんなで確認しましょう。全員封筒から手紙を出してください」

文は、両手で持った紙を広げるとホルン奏者の石山菜々にアイコンタクトをとった。

文が読み上げる文章を、奈々が黒板に書き連ねていく。

『特殊演習プログラム

野風倫太郎を殺した犯人が吹奏楽部の中にいます。吹奏楽部の生徒は犯人を探し、犯人に罪を償わせてください。この責任から逃げることは許しません。

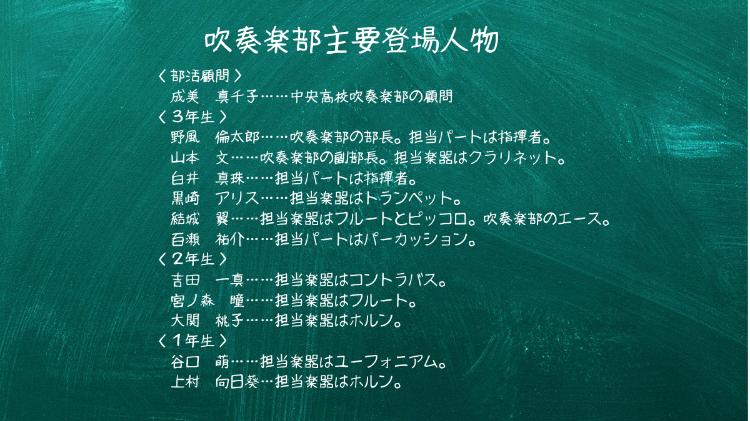

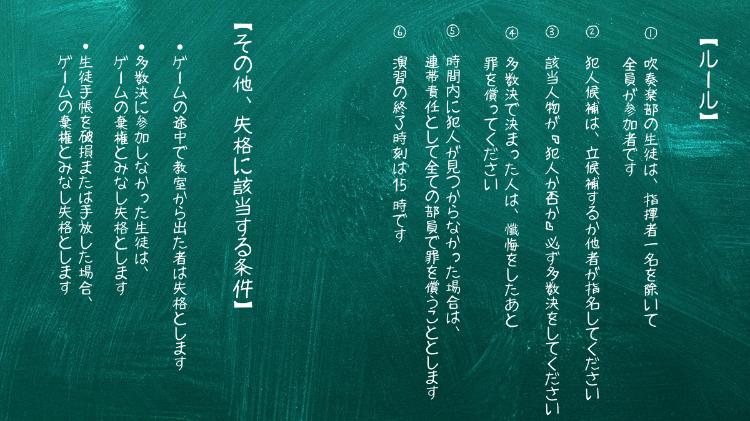

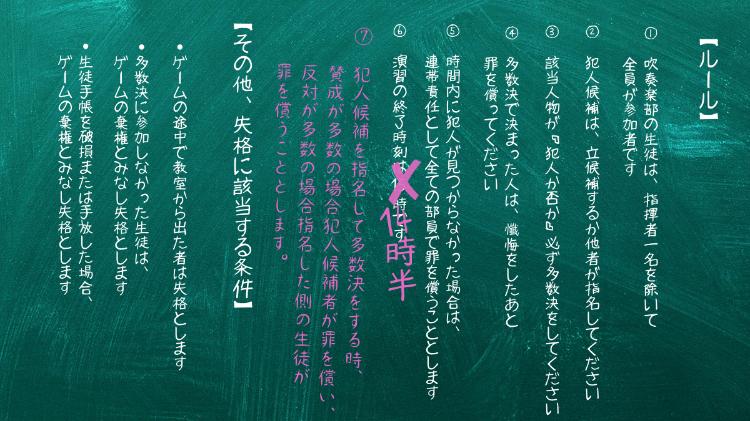

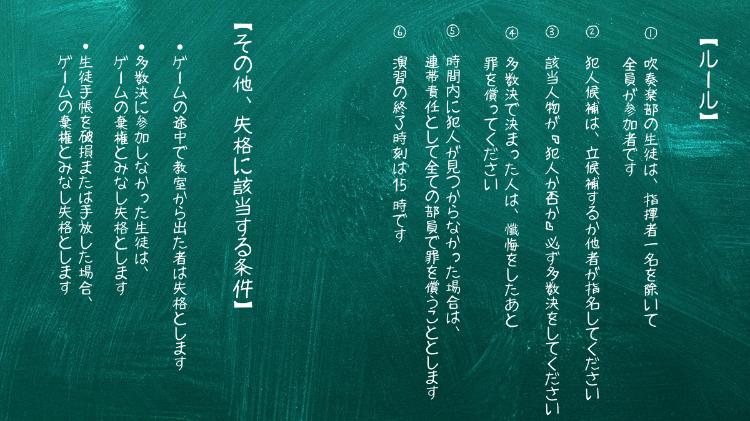

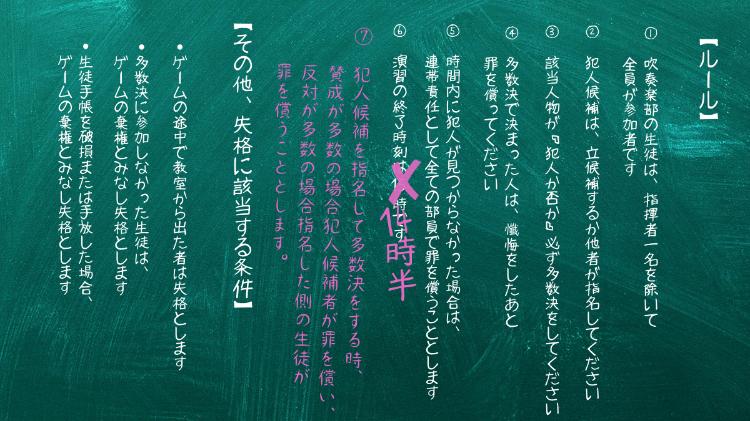

〈 ルール 〉

①吹奏楽部の生徒は、指揮者一名を除いて全員参加者です

②犯人候補は、立候補するか他者が指名してください

③該当人物が『犯人か否か』必ず多数決をしてください

④多数決で決まった人は、懺悔をしたあと罪を償ってください

⑤時間内に犯人が見つからなかった場合は、連帯責任として全ての部員で罪を償うこととします

⑥演習の終了時刻は15時です

〈 その他、失格の条件 〉

・ゲームの途中で音楽室から出た者は失格とします

・多数決に参加しなかった生徒は、ゲームの棄権とみなし失格とします

・生徒手帳を破損または手放した場合、ゲームの棄権とみなし失格とします

⚪︎第二楽章〈3年生 トランペット奏者 和泉楓〉

ざわつく音楽室の中で、和泉楓は声が大きい自分たちのグループに注目が集まっているのを感じていた。

黒崎アリスを中心にした一軍グループ。そんな自分たちを他の生徒たちと同じように扱うのは成美先生と部長の野風倫太郎ぐらいだ。

他の生徒はいつも私たちの顔色を伺っているように見えた。

だから二人がいない今、吹奏楽部で実質的に主導権を握っているのは副部長の山本文ではなく、黒崎アリスの方だ。

「『償い』とか『失格』とか、肝心なとこがぼんやりしててよくわからん」

宇多川紗織が、茶髪の毛先をいじりながらつまらなそうにつぶやく。その横で、アリスが黒板をじっと睨んだまま貧乏ゆすりをしている。

「もしかして、腹筋腕立て百回とかやらされんのかな」

私のボケに、アリスが吹き出した。

「人殺しといて、筋トレで許される世界線やばいって」

アリスにつられるように紗織も笑ったから、私はほっとして安堵のため息をついた。

笑顔のアリスは「じゃあ紗織、オレンジジュース買ってきて果肉入りのやつ三つ」と、あっけらかんと言い放った。

「え、今?」

口元に笑顔を残したまま、目を見開いて紗織が返す。紗織の肩に、アリスは手を置いた。

「今だよ、今。部活帰りにウチと楓でアイス奢ってあげるからさ」

「いやいやいや、15時まで音楽室出れないルールっしょ。アリスさん頭大丈夫? 黒板の文字読めてます?」

紗織が、黒板とアリスを交互に見ながら数歩あとずさったとき、紗織の肩からアリスの手が離れた。

「は? 面白くねぇんだよ。さっさと音楽室から出ろシラけるから」

アリスの声が低く唸る。

「……え」紗織が顔を引き攣らせて固まる。音楽室の中が、いつの間にか静かになっていた。

アリスはキレるとめんどくさい。自分の気が晴れるまで紗織や楓にネチネチ当たり散らしてくる。楓は、アリスがキレたときには、いつもアリスの意見に同調して積極的にご機嫌取りをすることにしていた。ご機嫌取りは、具体的にはバカのふりしたボケ、それか沙織を下げること。一年前に日本史のテストで高得点をとった紗織が、勉強のコツを聞いてきたアリスに対して「だって暗記系って覚えるだけじゃん」と答えたのが不味かった。

あれから「紗織ってすぐ調子に乗るし。なんかウチらのこと見下してるよね」って愚痴とセットで、アリスと一緒に楓が紗織をいじるとアリスは上機嫌になることがわかった。

アリスの機嫌が早く直れば、その結果楓にとっても沙織にとっても苦痛な時間がショートカットされる。そうやって楓はアリスの顔色を伺いながら、ときにはアリスの目の前で紗織を蔑んで、一軍三人グループのバランスを必死にとっている。

そして、アリスのいないタイミングを見計らって、楓は「さっきはごめん」と沙織に謝りつつ、陰では二人でアリスの悪口を言って盛り上がっていた。

楓がそんなことを考えているうちに、アリスは座っていた机から降りて音楽室の真ん中にむかって歩く。床に置いてある硝子の柩をチラリと見たあと、今度は嬉しそうに目を輝かせて音楽室を見渡した。

「ねぇみんな! 宇多川先輩が『失格』になったらどうなるのか、ウチらに教えてくれるって! 超優しい宇多川沙織!」

沙織は突っ立ったまま、忙しなく視線を泳がせている。そんな沙織から楓は少し離れた。ここで紗織を庇ったら、アリスの機嫌が悪くなるのは確定している。

「さっすが紗織! ノリ良いわぁ! さーおーり! さーおーり!」

楓が手拍子をしながら「沙織コール」を始めると、何人かの生徒がおずおずと手拍子に加わった。

「なにこれ……ひどい。私を実験台にしようってこと?」

鼻声の紗織は、だんだんと涙目になっていった。アリスはそんな紗織をニヤニヤしながら見ている。『いいぞ楓、もっとやれ』そんなアリスの期待を感じながら、楓は沙織に歩み寄って紗織の腕を掴んだ。アリスに聞こえないように声を抑えて、楓は沙織に話しかける。

「わかってるよね、紗織。私も行くから大丈夫だよ。部活帰りにまた二人で愚痴ろう」

口ではそう言いながら、楓は頭の中で別のことを考えていた。『あーめんどくさいめんどくさい、アリスがキレててうざいんだってば』『死ぬわけじゃないんだから、アリスの言う通りさっさと紗織が失格になってみればいい。ゲームが終わったあとにこっそり謝ればそれでチャラになるんだし』

楓だって、勉強してないくせにちゃっかりテストでいい点とる沙織にムカついていたから、このゲームで真っ先に失格になる紗織を想像しただけで清々しい気分になる。

楓は、紗織の腕を掴んだまま黒板近くのドアの前までくると、一気にドアを開けた。そして掴んでいた紗織の腕を離し、無言のまま紗織の背中を思い切り廊下へ突き飛ばす。細身の紗織の体は、簡単に音楽室の外に放り出された。

楓は、音楽室から身を乗り出さないように気をつけながら、紗織の姿をじっと見つめた。すぐ後ろにアリスの気配がする。

押し出された勢いでふらついた紗織は、廊下の壁に手をついて体勢を立て直した。

その直後だった。

「ぐぎゃっ!」

沙織は、見えない拳で腹を殴られたように身体を跳ね上げて、短く悲鳴をあげた。それから紗織は身体を痙攣させて床に倒れ込む。しばらくして紗織は動かなくなった。

「えっ! 紗織!」楓は思わず悲鳴をあげた。急激に体温が下がっていく感覚がして楓の体が勝手に震え始める。

⚪︎第三楽章〈3年生 クラリネット奏者 山本文〉

宇多川紗織を突き飛ばした和泉楓は、何か叫んだあと、急に大人しくなった。

その横で、黒崎アリスがそっとドアを閉める。山本文はアリスと目が合った。

「宇多川さんに、なにが起きたの」

教卓に置いた文の腕は、緊張でこわばっている。文自身、それが恐怖からくるものなのか、怒りからくるものなのかは区別がつかなかった。ただ、吹奏楽部にとって絶対的司令塔の野風倫太郎が機能していない今、目の前の部員60人の生徒たちをまとめる責任が、副部長である文にのしかかっている。私が冷静さを失ったら、吹奏楽部は大変なことになるかもしれない。文は静かに息を吐いた。

さっき聞こえた紗織の声と、顔面蒼白になって震えている楓の様子から、廊下でただごとじゃないことが起きたことはわかっている。文から視線を逸らしたアリスは、音楽室の中心を横切って、窓際の机に腰を下ろした。

「なんか、変な感じに痙攣したあと動かなくなった」

生徒たちが息をのむ気配がする。

ドアの前にいる楓が、床にへたり込んで泣き出した。

「紗織が……紗織が死んじゃったかもぉ」

何人かの生徒が悲鳴をあげて泣きはじめ、音楽室の空気は異様になった。

失格=死?

だったら多数決で決定する犯人には、一体どんな酷いペナルティーが待っているんだろう。文は下唇を噛んで黒板を睨んだ。15時までに犯人が見つからなければ、連帯責任として部員全員が罰を受けることになる。

文の鼓動が強く脈打ちはじめた。

取り乱して泣き続けている楓に、近づく生徒はいなかった。

パーカッションの百瀬祐介が、楓を見下ろして苦笑いを浮かべながら吐き捨てるように言う。

「前から思ってたけど……」

「なに? 文句あるの? マラカス」

「和泉って本当に小狡いっていうか……」

「は? 言いたいことあるなら、はっきり言えば?」

「じゃあ、言うわ。はっきり言って、和泉って最低なやつだよな。お前が被害者づらすんなよ、お前が宇多川を殺したようなもんだろ」

楓は驚いたように泣き止んで、百瀬を見上げた。百瀬は、楓に容赦なく言葉を浴びせる。

「野風殺したのもお前なんじゃねぇの。俺、和泉楓を犯人候補として指名するわ。副部長、多数決とろう。早く終わらせようぜ、こんなゲーム」

文は音楽室を見回した。ほとんどの生徒が、百瀬の提案に同意したように文をみつめて頷いている。生徒たちの表情には「本当の犯人を探す」よりも「自分以外の誰でもいいから早くゲームを終わらせてほしい」という気持ちが透けて見えている。文は、音楽室全体が催眠術にかかって、誰かの思惑通りに誘導されているような奇妙な感覚を覚えた。

アリスは興味なさそうに窓の外を眺め、文と反対側の壁でひとり立っている真珠は、いつもの何を考えているのかわからない表情で硝子の柩に視線を向けている。

文は、大きく息をすった。

「和泉楓が犯人か否か、多数決をします」

文が言い切ったあと、音楽室のスピーカーから突然電子音が流れはじめた。ピンポンパンポン短いメディが流れた後に、機械音声のアナウンスが流れる。

『それでは、今から多数決をはじめます。野風倫太郎を殺した犯人は和泉楓である。賛成の生徒は挙手、反対の生徒は腕を組んでください。制限時間は5秒です』

生徒たちは、なにこれ、どうする? と口々に言い合って顔を見合わせている。

スピーカーからカウントダウンの声が響いてきた。

『5、4』

楓を指名した百瀬が、真っ先に手を挙げた。

教卓の前にいた文は、いきなり左側から体当たりをされて倒れ、床に尻もちをついた。文が見上げた先で、楓が教卓にしがみついて叫ぶ。

「待って! みんな聞いて! 私じゃない、私は紗織を押しただけなの! まさか死ぬなんて思わなかったし、野風のことなんて私は何も知らない!」

百瀬に続いて何人かの生徒が手を挙げる。教卓のそばにいる各楽器のパートリーダーたちは腕を組んでいた。文も腕を組む。

『3、2』

「一生のお願い! お願いします!」

『1』

「……あんたら、絶対殺す」

『和泉楓は、賛成多数により犯人確定となりました。和泉楓は罪を償ってください』

無機質なアナウンスが流れ、充血した楓の瞳がめいいっぱいに開いた。

次の瞬間、ゔっと呻いた楓の口から赤黒い血が噴き出した。音楽室の中は悲鳴の渦につつまれる。気がつくと、文も込み上げる涙を溢れさせて叫んでいた。

⚪︎第四楽章〈1年生 ユーフォニアム奏者 谷口萌〉

1年生の谷口萌にとって、目の前で繰り広げられているデスゲームは他人事のように思えた。

仲良しで幼馴染の向日葵と、一緒に高校生活をエンジョイしたい。そんなありきたりな理由で選んだ中央高校の吹奏楽部で、こんなデスゲームに巻き込まれるなんて思わなかった。萌は、部活が終わったら、今日も向日葵と一緒に「保護猫カフェ ココロ」に行くつもりで、スクバの中に猫たちのおやつをたくさん詰めてきた。萌と向日葵は、先週保護したばかりの三匹の子猫のお世話係になっている。将来は獣医になるのが萌と向日葵の夢で、二人は保護した猫たちの世話をしながら「この子たちが、もっと幸せになれるように頑張ろうね」と、口癖のように言って毎日笑い合っていた。

黒板の前に転がっている和泉先輩の死体から、焦げくさい臭いが漂っていた。和泉先輩の左胸のあたりが、どす黒く染まっている。

「あたしたち、どうなっちゃうんだろう……。ねぇ萌、あたし吐きそう」

隣にいる向日葵が、口元を手でおさえて萌の肩に寄りかかってきた。

「大丈夫だよ、向日葵。入部したばかりの私たちには何もできない。ゲームは先輩たちが仕切って、私たちは大人しくしていればいいんじゃないかな」

萌の言葉を聞いて、向日葵は小さく頷いた。

「でも萌、なんでさっき手をあげたの? 私もつられてあげちゃったけどさ」

「なんでって……和泉先輩たちは、いつも野風部長の邪魔ばかりして迷惑かけてたでしょ。だから、その罰だよ」

そう答えて、萌は硝子の柩に視線をむけた。

混沌とした空気に包まれる音楽室の中心で、吹奏楽部の王子、野風倫太郎だけは死んでもなお高貴な存在感を纏っている。容姿端麗な部長には硝子の柩が似合っていたけれど、王子の優しい笑顔をもう二度と見ることができないのかと思うと、萌の胸の奥で寂しさが広がった。

私にとって部長がいない吹奏楽部なんて、なくなったってかまわない。

目を伏せて、萌は野風倫太郎に初めて会った日のことを思い起こした。

4月。入学してすぐ向日葵に誘われて、入部先を決めていなかった萌は吹奏楽部を見学した。

「ホルンの経験者なの? 助かるー! 絶対吹部入ってよ」大人っぽい先輩たちと話が盛り上がっている向日葵の隣で、萌は居心地の悪さを感じながら座っていた。

「君はどのパートやってたの?」期待に満ちた顔で聞いてきた先輩に対して、萌はうつむいて「吹奏楽、未経験です……」と、小さな声で答えることしかできなかった。向日葵についてこなければよかった、早く家に帰りたい……そう思った萌は、向日葵にトイレに行くと言い残して音楽室を出ることにした。そうして音楽室から廊下に出るときに、ちょうど音楽室に入ってきた人と運悪くぶつかってしまった。

「ごめん、びっくりしたぁ。大丈夫?」

中性的で澄んだ声だった。

「あの、ごめんなさい」

「もしかして体験入部の子? 気になることがあったらなんでも僕に聞いてください。部長の野風倫太郎です」

なんて爽やかなんだろう。

萌にとって、野風倫太郎は王子そのものに見えた。

「わ、私が悪いんです。前見てなくて」

「ぶつかった僕の方が悪いよ。君は何も悪くない。じゃあ、あとでね」

野風倫太郎は、微笑んでそう言った。そして、そのまま音楽室の方へ歩き始めた。

萌は自分から徐々に遠ざかる野風倫太郎の紺のブレザー姿をただ、見ていた。

これが一目惚れなのかもしれない。

萌は、そのとき感じた一瞬のときめきは人生の中でもう二度と訪れないかもしれないと思った。

ただ、吹奏楽部に入ってから萌は現実を知ることになる。野風倫太郎は、どの女子にも優しいし、そして、男子にも優しかった。

指揮者である彼のたち振る舞いは王子そのもので、実際に部活内では、王子とすでに呼ばれていた。

あのとき萌が抱いた、この一目惚れを実際に恋に発展させるには、萌にとって大きなハードルに思えた。

吹部の女子の間で、恋の話の中心は何かと王子が話題に上がるし、みんなチャンスがあれば王子に近づきたいと思っているようだった。

だったら、萌にとって、野風倫太郎は王子のままでいい。遠くから見ているだけで、幸せなんだと、萌は自分自身に思い込ませることにした。

だから、特にここ最近の萌にとって、野風倫太郎は手が届かない憧れの存在になっていた。

そんな彼が今、硝子の柩で眠っているなんて信じられない。柩に入れられている姿すら、死んでいるはずなのに、王子は輝いて見えた。

萌にとって、野風倫太郎を失ったことはショックではあるけれど、まだ現実感を持てないでいる。

だって、将来作曲家を目指している王子は、高校を卒業したら留学するんだと言っていたんだから、卒業前に死んでしまうわけがない。

萌は、一歩だけ硝子の柩に近づいた。

氷のように透き通った柩の中で、王子は花々に覆われて横たわっていた。

柩の中で咲き乱れる百合の間から、眠っているような王子の顔が露わになっている。彼の頬は、陶器のように青白く、音楽室の蛍光灯を反射しているように見えた。

――永遠の王子、すごく綺麗。

不意に萌の顔を覗き込んできた向日葵が、不安そうに眉を八の字にさげた。

「萌、鼻から血出てるよ。大丈夫?」

現実に引き戻された萌は、慌てて手で鼻を抑える。

「うわっ。感電死ってこんななるんだ」

百瀬先輩を筆頭にした男子たちが、興味津々で和泉先輩のところに集まって話をしている。

「さっきの放送からして、この音楽室監視されてるっぽくない?」

「あー。俺も、それ思った」

「つうか黒崎、お前なんで普通の顔してんの、おかしいだろサイコパスかよ。和泉も宇多川もお前の親友だっただろうが」

敵意を向けられた黒崎先輩は、男子たちの話には興味なさそうに、音楽室の中をきょろきょろ見渡している。その先輩たちのやりとりを見ていて、『次の犯人候補は黒崎先輩かもしれない』と、萌はぼんやり思った。

「ちゃんと話、聞けよ!」

百瀬先輩の怒鳴り声で、黒崎先輩はやっと男子に視線を向けた。

「うざいんですけど。あんたたちはさ、人の心配じゃなくて自分の心配しなよ。カメラで監視して、遠隔操作で殺してるってことだよね。凶器は生徒手帳でしょう? わざわざルールに書くくらいだもんねぇ」

生徒手帳……。萌は、部長の写真をお守りがわりに生徒手帳に入れていることを思い出した。背筋がゾッとして、胸ポケットに手をのばす。

「みんな動かないで!」

副部長の指示で、萌ははっとして手をとめた。他の生徒たちも、萌と同じようにポケットに手を伸ばしたまま固まってる。

「みんな落ち着いて」

山本先輩は、私たちを落ち着かせるために、ゆっくりと言った。

「落ち着けって言われて落ち着けるわけないじゃん」

黒崎先輩の声がしたあと、音楽室の後方でがしゃんと何かが割れる音が響く。

「壊したよ、監視カメラ。これでバレずに逃げられる」

勝ち誇ったように笑みを浮かべている黒崎先輩の足元には、レンズが砕けたカメラが転がっていた。

「どこにあったんだよ、それ」百瀬先輩の問いに、黒崎先輩は涼しい顔で答える。

「ロッカーの上に隠してあった。なんか変に光ってて違和感あったんだよね」

話しながら黒崎先輩は教卓まで歩いた。そして、教卓の上に壊れたカメラを置くと、腕を組んで私たちを振り返った。

「ウチから提案なんだけどさ、逃げるのは下級生からにして、最後まで音楽室に残るのはウチと白井真珠とパートリーダーたち。どう?」

音楽室の中がざわつく。

「それはちょっと……」と言いかけた山本先輩の声を、黒崎先輩がかき消す。

「いや、普通に考えて今がチャンスだよ! だってみんな、逃げないと死ぬんだよ!」

黒崎先輩は鬼気迫る表情で部員たちを見回す。萌を含めた部員たちは黒崎先輩に釘付けになっていた。

「今逃げないと、お前もお前も」

黒崎先輩は、部員ひとりひとりを睨みつけながら指をさして訴える。

「お前もお前もお前も……みんな死ぬんだよ!」

端に立っていた萌も、黒崎先輩に見据えられて指をさされた。その瞬間、萌の心臓はドキッと跳ね上がった。

「家族にお別れも言えないまま、好きな人に告白もできないまま、将来の夢を叶えられないまま、一生後悔して死ぬんだよ!」

そっか。私、死ぬのかも。私だけじゃくて向日葵も……獣医さんになって動物たちを助ける夢を叶えられないまま……。

萌は黒崎先輩と目が合ったときから、まとわりつくような恐怖が自分の体を内側から蝕んでいくのを感じた。

「待って! 音楽室から出たら駄目! まだ安心できない」

副部長の声に被せて、早く早くと黒崎先輩が煽る。

「ウチらが囮になって音楽室に残っててやるから、早く逃げて警察呼んできな! それでみんなが助かるんだから! 早く! 早く外に出て!」

うわぁー! と地鳴りのような声があちこちであがって、いきなり何人もの生徒が一斉に出口のドアへ走り始めたから、萌もそれに合わせて、ドアの方へ走り始めた。

私はまだ死にたくない。

私を待っている子猫たちのためにも、私はまだ死ねない。

だけど、ドアの方には、すでにたくさんの人が押し寄せていて、入れる隙がない。

「萌! こっち!」

声がする方を見ると、向日葵が窓の方を指さしていた。

そっか、一階だから、窓からでもいいんだ。

萌は頷いたあと、向日葵と一緒に窓の方へ走り始めた。

床を踏みしめるたびに視線が揺れる。窓に気づいている生徒はまだ少なかった。これなら、脱出できるかもと萌は思った。

窓が近づくたびに、グラウンドと校舎の間にある芝生の緑が見えてくる。その芝は瑞々しく艶やかで風にそよいで揺れている。

萌と向日葵は窓にたどり着き、向日葵が素早く窓を開けた。そして、向日葵は窓枠に足をかけて、躊躇なく外に飛び出した。

萌も向日葵に続いて、窓枠に足をかけ、勢いをつけて外に飛び出す。

「萌、はやく!」

向日葵はなぜか萌のことを急かしていた。

とりあえず外に出れたことで萌はほっとして息を整える。視界のすみで萌の左右からも、何人もの生徒が音楽室の窓から飛び出しているのが見えた。

その一方で先に外に出た生徒たちは、立ったまま安堵の表情で音楽室を眺めている。

あぁこれで本当に助かったのかも。と思ったとき、萌は不意に何かを忘れているような気がした。嫌な予感がして左胸に手をあてる。

「生徒手帳!」と萌が叫んだ瞬間、胸に鈍い衝撃が走り、それと同時に全身の力が抜けて、萌はその場に倒れた。

萌が薄く目をあけると、萌の隣に向日葵が倒れていた。向日葵は、苦しそうに息をして萌を見つめている。萌が向日葵の名前を呼ぼうとしたら、萌の喉の奥が焼けるようにひどく痛んだ。それでも萌が声を絞り出すと、ひゅう、と空気が漏れる音がしただけだった。

萌を見つめる向日葵の頬を、一筋の涙が流れ落ちる。

「萌、吹奏楽になんか誘って……ごめん」

なにか向日葵に返事をしなきゃいけないと思ったけれど、なにも言えないまま萌の視界は真っ暗になった。

○第五楽章〈2年生 コントラバス奏者 吉田一真〉

「なんだよ、これ……」

2年生の吉田一真は、同じ2年のフルート奏者、森ノ宮瞳と手を繋いだまま呆然と立ち尽くした。

音楽室の中で、並んで窓の外を見ている一真と瞳は、ついさっき自分たちが目にした光景がただの夢だったらいいのに、と心から願った。

音楽室の窓から脱出した部員たちは、突然悲鳴を上げたあと、折り重なるように倒れて今はもう動かなくなっている。

ドアから出た部員たちも『失格』とみなされて罰を受けたようで、あたりは静まり返っていた。

その結果、元々60人いたはずの吹奏楽部員たちは、もう10数人しか残っていない。

繋いでいる瞳の手が震えていることに気づいた一真は、手に力をこめて瞳の小さな手を握った。

数分前。音楽室の窓にも人が殺到したときに、一真は、人混みの隅でへたり込んでいる森ノ宮瞳を見つけた。気になった一真が声かけると、瞳は涙目で一真に言った。

「誰かに押されて転んじゃった、足が震えちゃって立てないよ……」瞳はすがるように一真の腕に自分の腕を絡めてくる。密着する瞳にドキドキしながら一真は瞳の体を支えて立たせると、二人は窓に向かって歩き出そうとした。

そのとき、窓の外で「生徒手帳!」と叫ぶ声がして、そのあと、外に出た生徒たちが次々に死んでいった。

そして気がつくと、いつの間にか一真は、瞳と手を繋いで並んでいた。だからもし、瞳を助けていなければ、今ごろ一真は死んでいたかもしれない。

「瞳! よかった、無事で」

不意に駆け寄ってきた大関桃子が、一真を押し退けて瞳に抱きついた。

桃子に押された反動で、一真はよろけながら一歩後ろに下がる。その所為で、一真と繋いでいた瞳の手が自然と離れてしまった。

ホルンの大関桃子とフルートの森ノ宮瞳は、楽器ごとの練習時間以外いつも一緒に行動している。

二人は高校に入ってからクラスが同じで、二人とも女子寮から通学していた。

ただ、二人の仲が良すぎたために、入部して最初の頃は他の部員たちがなんとなく話しかけずらい雰囲気があったらしい。

そのことを別の女子部員から聞いた時、一真は素直に「大変そうだな」と思った。

一方で、一真は中学で吹奏楽部の部長経験があったこともあり、入部してすぐに同級生や先輩たちと打ち解けた。

一真は、クラスでも部活でも男女関係なく笑い合える友達が何人もいる。そして、そんな自分のコミュ力の高さを「困っている人を助けて、みんなが笑顔になれるように」使いたいといつも考えていた。

そうした考えから、一真は率先して部員に声をかけ、担当パートや学年の枠を超えて親身に相談に乗ってきたし、今では自分が吹部2年生のまとめ役だという自覚もある。3年生が引退するときに、野風倫太郎から部長のバトンを渡されるのは一真か、演奏が上手い小岩井夏恋のどちらかだろう。というのが、一真を含めたおおかたの部員たちの予想だった。

だけど、今、一真がざっと音楽室に残っている部員を確認したところ、小岩井夏恋の姿はなかった。

「桃子!」

瞳と桃子は抱き合ったまま、嬉しそうに飛び跳ねている。

一真は二人の様子を微笑ましく眺めた。

デスゲームがはじまってからずっと張り詰めていた音楽室に日常の空気が戻ってきたみたいで、ほっとする。

それから、一真は右手の手のひらを見つめた。さっきまで、手を握っていた瞳の手の感触が、まだ残っているように思えた。

三ヶ月前。

朝の音楽室で、一真は瞳から相談をうけた。それは大関桃子のことだった。

もともと違う中学出身の瞳と桃子は、調理師免許を取るために、家から離れた中央高校の調理科に入学したらしい。

そして入学した時から女子寮のルームメイトになった二人はすぐに仲良くなった。

二人は本当の姉妹のように、なんでも話せる大親友だったという。

だけど、ある事件が起きてからは、表面上は瞳は桃子と仲良くしつつ、本当の意味で桃子を信用することができなくなってしまっていた。そう一真に話をしたときの瞳は、泣き疲れて気力が空っぽになってしまったような顔をしていた。

そんな瞳が、再び桃子に対して笑顔で接することができるようになったのは、定期的に早朝の音楽室で一真が瞳の話を聞いてあげているからだった。ただし、朝練の前に一真と瞳が合ってることは二人だけの秘密で、他の部員たちには気づかれていない。

「桃子も大丈夫だったんだね。私、転んじゃって逃げ遅れたから助かったの」

そこで一度、瞳は言葉を切ると一真に視線をむける。

「あっ……吉田くん、さっきはありがと」

そう言って、瞳が一真に微笑んだ。

真正面から近くで見た瞳は、すごく可愛かった。

自分がデスゲームに参加していることも、さっき目の前でたくさんの仲間が死んだことも、一瞬間忘れるくらい瞳の笑顔は可愛かった。

「……ううん、全然」

急に恥ずかしくなって、一真は下をむく。

桃子と瞳の話し声がだんだんと遠のいていく。

さっきの状況、吹奏楽部の王子、野風倫太郎だったらなんて返すだろうか。きっと「どういたしまして」とか「こちらこそ命拾いして助かったよ」とか、爽やな笑顔で答えるに違いない。

そして、迷った末に「こちらこそ命拾いして助かったよ」と、一真は瞳の背中に声をかけた。

するとなぜか大関桃子が「よかったね、ヨッシー」とからかってきて、そのあと桃子と瞳は顔を見合わせてクスクスと笑った。

一真は、二人の態度に嫌な違和感を感じつつ、まぁいいか、と笑顔を作った。

そんなやり取りをしている最中、音楽準備室と繋がっているドアが開いた。

一真が振り返ると、そこには顧問の成美真千子の姿があった。成美先生はドアを閉めると、正面を見据えて颯爽と歩きグランドピアノの横を通り過ぎた。そして、いつもと同じように黒板前の教壇までたどり着く。

成美先生の足元には、多数決の末に殺された和泉楓の死体が転がり、教卓には一時間前に和泉楓が吐いた血が赤くこびりついている。

そんなグロテスクな光景に一切目もくれず、いつも通り姿勢が良い成美先生は、黒いワンピースを着て威圧的なオーラを放っていた。

「お疲れ様です」

一真はとっさに口に出してしまった。これはいつもの癖だ。このたくさんの人が死んでいる状況で、そんなこと言ってどうなるんだと自分自身に呆れる。

「集合」

成美先生はいつものイライラしたような口調で言った。

音楽室に残っている10数人の部員たちは、目の前の状況に困惑しているのか、誰も動こうとしなかった。

「集合って言ってるでしょ。はやくして!」

成美先生の二度目の号令で、我に返った部員たちは、小走りで黒板の前へ向かった。

黒板へ向かう途中、一真は野風倫太郎が眠る硝子の柩の横を通り過ぎた。一真が硝子の柩に目をやると、倫太郎は白い花の中で穏やかな表情をしたまま眠っていた。

普段、成美先生が号令をかけたときのように、教壇の前についた生徒は、早い者順に並んで床に体育座りをしていく。

一真と瞳、桃子の三人は、二列目に並んで座った。

一真は二列目の右端、その隣には瞳が座ってそれぞれ成美先生に視線を向けている。

瞳と手を繋いだときに感じた瞳の手のぬくもりや、一真の腕に絡ませてきた彼女の腕の細さを、一真はふと思い出した。

隣りにいる瞳を嫌でも意識してしまう。一真は、喉の奥がなんだかむず痒く、自分の体温が熱くなっていくのを感じた。

生徒が全員座ると、数秒間、沈黙が流れた。

エアコンが冷気を送る音と、換気扇が空気を吸い込む音だけが音楽室に響いていた。

一真はこの2年、ずっとこの部活の空気を読んできたからわかる。

この風の音しか聞こえないときは、大体なにかで怒られるときの音だということを。

「12人か。やっぱり、主要メンバーが生き残ったみたいね」

成美先生の第一声は、生徒を叱るときみたいにヒステリックではなく、むしろ怖いくらいに低く落ち着いていた。

「トランペット、クラリネット、フルートにサックス……あとコンバス」

一真はコンバスと言われただけで、飛び上がりそうになった肩を、両腕に力を入れて抑え込んだ。

「だいたい吹奏楽の楽器カーストそのものね」

成美先生は一体、何がしたいんだろう、話が見えてこない。

薄々感づいてはいたけれど、成美先生がこのデスゲームの主犯なんだということを、一真は成美先生の嫌な口ぶりから、はっきりとわかってしまった。

こんなとき、倫太郎だったらなんて言うだろうか。

ダメだ、倫太郎はもう死んだんだった。

一真の胸の奥から、またじわりと恐怖心が滲んでくる。一真は誰にも気が付かれない程度の、小さなため息を吐いた。

成美先生は腕を組んで首をかしげる。

「かと思えば、ユーフォニアムとホルンも生きているわね。そして、もうひとりの指揮者も」

成美先生は、指揮者の白井真珠を指さしていた。あの白井真珠……? 思わず一真の視線も白井真珠にいく。白井真珠は体育座りをして、俯いたままだった。一真と同じように音楽室にいるほぼ全員が、白井真珠に視線を向けている。

白井真珠は、野風倫太郎の指揮棒を踏みつけて折ったのに、みんなの前で謝りもしなかった最低な女だ。

二ヶ月前、白井真珠に対して、みんなの前で謝れと言い出したのは、確か黒崎アリスと山本文だった。

その要求の裏に、一真は、女子部員たちが慕っている部長への歪んだ憧れを感じた。

つまり、彼女たちが白井真珠にぶつけたのは「地味なあんたが、人気者の王子が大切にしている指揮棒を傷つけるなんて、私たちが許さない! 調子に乗るな! けじめをつけろ!」という怒りだった。

一真は、本音ではどうでもいい、と思いつつ、空気を読んで大多数の部員と同調して白井真珠に謝るように言った。

だけど、結局白井真珠はみんなの前で謝らなかった。その間に、部員たちは白井真珠を避けるようになり、一真の耳にも白井真珠の噂話がいくつも入ってきた。

「あの人、なんで謝らないの?」「自分は特別だと思ってうちらのこと見下してるんだよ、前からそんな感じ出てた」「普通に王子と話してるのって、どんな神経してるんだろう」「一回、ちゃんとみんなの前で謝ったら解決するのに、ほんとにプライド高いね」「きっと人の気持がわからないんだよ」「あぁ空気も読めてなさそうだしね」「あれ、一番最近いつ白井真珠の声聞いたかな、思い出せない」「指揮者なのに存在感ないの終わってる」「吹部にいる意味ないじゃん」「いない方が、いいんじゃない? 吹部の平和のために」「そうそう……白井真珠は部活辞めるべきだよ、みんなのために」

仲間たちの話を聞いているうちに、一真も白井真珠に対して嫌悪感を抱くようになっていた。

「白井真珠は、自分が王子に気に入られてるって勘違いして調子にのってる最低の女」

そんなある日、たまたま王子が音楽室にいなかったとき

『指揮棒のこと野風くんには直接謝った。それなのに、関係ないみんなの前で謝罪する意味が私にはわからない。だいたい、なんでみんながそんなに怒ってるの? 部外者でしょ』

そう言い残して、その日、白井真珠は音楽室を出ていった。

誰も言い返すことができなかったし、誰も白井真珠を追いかけなかった。

その日を堺に、部員たちは白井真珠に対してさらに冷たい態度をとるようになった。

それは白井真珠の自業自得だと一真は思ったので、自分は加担しないようしつつ特に彼女を助けようとも思わなった。

それなのに、それから数日後、野風倫太郎は唐突に白井真珠を庇って宣言した。

部員たちの前で「指揮棒のことはもう僕も怒っていない。そして、白井さんも悪くない。だから白井さんは謝る必要はない」ときっぱり言い切ったのだ。それはまるで、可哀想なお姫様を守る王子の姿そのものだったので「これは嫉妬に狂った女子部員の怒りがさらに燃え上がるぞ」と一真は勘づいた。

女子メンバーは、王子である倫太郎の前で当たりの強い態度を見せることはなかった。

だけど、みんなの気持ちは同じだった。なんで指揮棒を折られた張本人の倫太郎が、指揮棒を折った白井真珠を庇うような形になったのか……まるで私たちがか弱い女子を集団でいじめているみたい。

庇う必要なんてないのに。ただ、けじめとして、一言、白井真珠がみんなの前で謝ればよかったんだ。

悪いことをしたら謝るのが当然で、みんなの前で謝らない白井真珠に問題があるはずだ。

わかりやすく、土下座しろという声まであがっていた。

それなのに、意固地になって謝らない白井真珠を見て、一真はイライラした。

吹奏楽部にとって白井真珠はチームの輪を乱すやつだから、我先に音楽室を脱出して、死んだものだと、一真は勝手に想像していた。きっと他の部員たちにとっても、白井真珠がまだ生き残っていることは予想外だったと思う。

「あなたたちは、ひとりの天才を殺しました。それは本当に許しがたいことです」

成美先生は淡々と話し出す。

「彼、野風倫太郎くんはこんなところで死ぬべき人間ではなかった。あなたたちのように部活という小さなコミュニティの中で、自分の立ち位置や見栄ばかりを気にする愚かな……愚かなあなたたちが、特別な野風くんよりも、先に死ぬべき存在じゃありませんか?」

成美先生の問いかけは一方的で、成美先生が話し終わると、またエアコンの音と換気扇の音だけが音楽室に響いた。

「ねぇ成美先生、デスゲームの目的は?」

重い空気を切り裂くように、黒崎アリスの声がした。アリスの声は、少しだけ震えている。

デスゲームが始まってからずっと強気な態度だったアリスを見ていて、一真はアリスを怪しんでいた。黒崎アリスはデスゲームを楽しんでいるんじゃないか、もしかしてアリスはデスゲームの首謀者の仲間なのかもしれない、というように……だけど、成美先生を前にした今、黒崎アリスも一真たちと同じ、ただの無力な高校生だった。

「あなたたち、まだわからないの? 最初に配った紙に書いてあるでしょう、天才を自殺に追い込んだ罰を償ってもらいます。天才に精神的負荷をかけたのは、ほかでもない腐ったあなたたちの所為です。その罰として、天才と同じく死んでもらいます」

「あの……野風くんは自殺だったんですか? だったらもう、犯人は野風くん自身ってことでゲームは終わるんですよね?」

山本文が、控えめに手をあげて発言する。

「成美先生、これ殺人事件ですよ? こんなことして成美先生は死刑確定ですよね。これだけたくさんの生徒を殺してすっきりしましたか?」

普段あまり発言しない吹部の3年生エース、フルートの結城翼が挑発的に口をはさむ。

ここでなにか言うべきだと思って、一真も先輩たちに続いて発言することにした。

「そうですよ、成美先生。もう、やめましょうよ。確かに部長は死んだ。だけど、部長一人の死に対して、成美先生は何人殺したと思ってるんですか? もうここには60人中、12人しか残ってないんですよ。やめましょうよ。こんなの不毛だ」

「不毛ね? ……あなたには期待していたのに、失望した。天国で野風くんもがっかりしてるわよ。自分だけ良ければそれでいいのね、結局」

失望した。成美先生に言われた言葉が突き刺さって、一真の背筋は凍りついた。気がつくと、一真は急に両手がブルブルと震え始めていた。

「あなたたち緊張感が足りないみたい。これから新しいルールを追加します」

そう言って、成美先生は赤のチョークで黒板に書きはじめた。

「終了時刻は14時半に変更します。それと、犯人候補を指名して多数決をする時、賛成が多数の場合は犯人候補者が罪を償い、反対が多数の場合は指名した側の生徒が罪を償うこととします。これからは先生が生徒を指名します。それで、先生が音楽室から抜けるときは白井真珠さんが代理で進行します。わかりましたか白井さん」

生徒たちの視線が再び、白井真珠に集まる。

白井真珠は俯いたまま「はい」と返事した。

成美先生は満足そうに頷くと、両手を二回叩いた。乾いた音が音楽室に響く。

「今から、ゲームを再開します。それでは大関桃子さん、あなたが犯人候補を指名してください」

大関桃子は困惑した表情のまま、その場に立ち上がった。

「なんで私なんですか……」

「ごめんなさいね、時間がないの早くしてちょうだい」

たたみかけるような成美先生の話し方は、他の生徒が発言する隙を与えない。

「でも、部長が自殺なら、犯人をどうやって探せばいいんですか?」

「誰でもいいわよ、大関さんあなたが殺したい人を指名すればいい」

はっとした顔をしたあと、大関桃子は、震える指先で生徒を指さした。

「……どうゆうこと?」

予想外の状況に、一真は目を疑った。隣に座っている森ノ宮瞳は口を薄くあけたまま固まっている。

「瞳ごめんね。私、瞳が私のこと犯人だって指名してくるのが怖いの。だから、先に瞳がいなくなって欲しいんだ」

大関桃子はそう言って、寂しそうに微笑んだ。

「今までありがとう。二人一緒で楽しいこともあったけど、あの日から瞳が私のこと嫌ってたの知ってた」

「ちょっと待って、あのことは桃子が悪いんでしょ!」

瞳は勢いよく立ち上がると、桃子に向かって声を荒げた。

一真にとっては、派手なアリスたちの喧嘩よりも、普段穏やかな瞳たちが喧嘩する姿の方が、見ていてショックだった。

「大関さん、あの日、とはなんですか?」

成美先生が興味深そうに桃子を見つめる。

「成美先生、瞳が私に言いがかりをつけてきたんです。学校帰りに不審者に絡まれたのが、私のせいだとか言って泣き出して、寮母さんにまでちくったんです! そのせいで私、SNS禁止にされたんですよ、あー思い出したらまたむかつてきた」

「嘘つかないでよ! 桃子に投げ銭してたオジサンファンが私の腕をつかんで暴力ふるってきたんです! すっごく怖かったんだから……。桃子が勝手に私の顔をアイコンにしなければ、あんなことにはならなかったのに……今だって、不審者の顔を思い出すと具合悪くなる」

瞳は口元を両手で覆った。

そんな瞳を睨んだ桃子は、呆れたように大きなため息をつき、首を左右にふった。

「瞳は大げさすぎるんだって、あんたはただ腕を掴まれただけ。寮母さんも言ってたでしょ、事件にならなくて良かったねって、性犯罪の被害者にならなくて幸運だったって。別にあのオジサンだって普通の、悪い人じゃないんだよ、ライブのときに『うちで飼ってる珍しいペット、見せてあげるから遊びにきてよ』ってコメントくれたから視聴維持率稼ぐために『嬉しい、行きたいです』って言ったらさ、本当に学校特定して迎えに来ちゃったってだけじゃん」

一真は、この出来事について、三ヶ月前に瞳から聞いていた。

下校中にひとりで歩いていた瞳は、突然「桃子ちゃんだよね」と声をかけられて、大柄な中年男に腕を掴まれた。そこに偶然通りがかった人が、嫌がる瞳の様子を不審に思って、瞳を助けてくれたらしい。寮に帰った瞳がその出来事をルームメイトの桃子に話すと、桃子は「それ、私のファンかも」と平然と答えた。

そして瞳に対して「またそのオジサンが接触してきたら、次はもう来ないでと言えば大丈夫」と、何事もないように言った。またあの不審者に遭遇したら、次は何されるかわからない……恐怖に怯えた瞳は寮母にすべてを伝えた。瞳から話を聞いた寮母は桃子を叱りつけ、SNS使用禁止、下校時は瞳と一緒に行動することを約束させた。

瞳に対して寮母は「無事でよかった」と繰り返し何度もなだめ、他にもっとひどい体験をしてしまったどこかの女子高生の話をこんこんと聞かせてくるだけで、誰も瞳の辛い心の内をじっくり聞いてくれなかったらしい。

その日、夜眠れなかった瞳は、薄くカーテンを開けて夜明けの外を眺めた。

そのときに、朝練よりもかなり早い時間に自転車で学校に向かう一真の姿を、瞳は見つけた。

朝型の一真は、いつも早く登校して貸し切りの音楽室で練習をしたり、一人で学校の宿題をしていた。だからあの日、いつもは時間ギリギリにくる森ノ宮瞳が、一真のすぐあとに音楽室に入ってきて、一真は驚いた。

まだ瞳の状況を知らなかった一真は、普段通りの明るい挨拶をしたあとに、自分用に買っていたホットココアを憔悴している瞳に差し出した。ココアを受け取った瞳は、急に泣き出して桃子のこと一真に話した。

か弱い瞳は、桃子のきつい言葉に言い返せず、両手で顔を覆って嗚咽を漏らしている。

そんな瞳を、一真は黙って見ていることができなかった。一真は立ち上がって、瞳と桃子の間に割って入る。

「大関さん、君は無神経すぎる! それに自分勝手だ。もし多数決で大関さんが生き残ったら、次は僕が大関さんを犯人候補に指名する」

「やだ怖い、ヨッシーそれ殺害予告だよ」

そう言って、大関桃子は意地悪く高笑いした。桃子はそのまま右手をあげて宣言した。

「私、大関桃子は、森ノ宮瞳が犯人か否か多数決をします」

成美先生が淡々と続く。

「それでは、今から多数決をはじめます。野風倫太郎を殺した犯人は森ノ宮瞳である。賛成の生徒は挙手、反対の生徒は腕を組んでください。制限時間は5秒です」

一真の視界の隅で、1年生の水戸みどりが手をあげた。

カウントダウンが始まっても、瞳は泣いているだけで何も言わない。

――このままだと瞳が死んでしまう。

一真は桃子の胸ぐらを掴んだ。

桃子はニヤニヤしながら見下すように一真を見ている。

「ヨッシーってバカだよね。あの子のためにここまでしてさ。裏で瞳になんて言われてるか知らないんでしょ」

「君は嘘つきだ! 嘘つきが何を言っても僕の気持ちは揺るがない」

「出しゃばりな豚、だって。ひっどいよねぇ。ヨッシーも瞳に思わせぶりなことされたんでしょう? 他の男子たちみたいに」

「ひどい! なんでばらすのよ桃子!」

一真は、思わす瞳を振り返った。

「冗談で言ってただけなの、ごめんね吉田くん」

瞳は必死な形相で一真に訴えてくる。

「どんなにあの子に優しくしても、ヨッシーみたいなキモい豚は恋愛対象にならないんだってさ」

一真は、肩の力が急に抜けてしまって、掴んでいた桃子のワイシャツから手を離した。

「なんだよ、その言い方……」

呟いた一真の声は、弱々しかった。

いつの間にか、カウントダウンが止んでいて、音楽室はまた静まり返っている。

「森ノ宮瞳は、反対多数により否決となりました。代わりに、大関桃子は罪を償ってください」

一真のすぐ横で、大関桃子の悔しそうな金切り声がする。

桃子の声がうるさくて不快だったけど、桃子がどうせすぐ死ぬんだと思うと、一真は放って置くことにした。

それより……一真は瞳に歩み寄ろうと一歩踏み出す。

瞳は固く腕を組んで、一真を見つめている。その顔には、笑顔も涙もなかった。

自分が犯したミスに気がついた瞬間、一真は愕然とした。

「多数決に参加しなかった吉田一真は、ゲームを棄権したとみなし、失格とします」

一真は、膝から崩れ落ちて床に手をついた。一真の耳には、不機嫌そうに話を続ける成美先生の声が聞こえる。

「多数決は賛成が挙手、反対は腕を組んでください。それをしなかった生徒は棄権扱いです。最初からルールに書いてあるでしょう。これだから愚かなんですよ、あなたたちは」

○第六楽章〈3年生 指揮者 白井真珠〉

2年生の吉田一真が失格で死んでしまったあと、成美先生はデスゲームのぺースを上げて、何人も生徒が死んでいった。

部員たちが誰かを指名する時の動機があまりにも些細なことばかりで、真珠は驚いた。

「先輩に取り入るのが上手くてむかつく」「練習しないくせに器用に演奏できてずるい」「前に言われたことで傷ついた」「その顔がきらい」

これまで一緒に時間を過ごしてきた部活仲間に対して、こんなに簡単に殺意を向けることができてしまうんだ。

それを目の前で証明されているみたいで、真珠は背筋がゾッとした。

そして、吹部の嫌われ者である自分が生き残っているのは、偶然が重なったからだと、真珠は理解している。

1つ目は音楽室から逃げなかったこと、2つ目は成美先生が代理の進行役として何故か真珠を指名したからだ。

今の音楽室にはもう、4人の生徒しか残っていなかった。

副部長の山本文。トランペットの黒崎アリス。サックスのエース結城翼。そして、成美先生に代わってデスゲームの進行役を任された白井真珠だけだ。

成美先生が音楽室を出た途端に、真珠たちは立ち上がって、なんとなく四人で輪になった。真珠の左右にアリスと翼が、正面には文がいる。久しぶりに同級生メンバーに囲まれて、真珠は不思議な気分になった。

仲良しメンバーが残った訳ではなく、むしろ普段はお互い接触しないように棲み分けしてきたような、そんなバラバラの四人だ。

最初に声を上げたのはアリスだった。

「さて、誰を指名しようかな」

アリスは、わざとらしく眉間にシワを寄せて、悩むように目を細める。

「文か翼でしょ? 命乞いするなら聞いてあげる。5秒じゃつまんないから、多数決宣言する前に、二人の言い分をじっくり聞いてあげるよ。あ、ウチが飽きたら即効多数決に持ち込むからよろしく」

楽しそうに言いながら、アリスは真珠の肩に手を置いた。

そんなアリスを、翼が睨みつける。

「アリス、なんであんたが勝手に、決める側みたいな顔してんの」

「公平にじゃんけんで決める? もうここまできたらさ」

文が気の抜けた声で提案をする。

「それとも、そこで眠ってる野風くんに聞いてみようか?」

真珠たちは硝子の柩に近寄って囲んだ。

「アリスって、ほんとに嫌なやつ、吹部のみんな怖がってるよ。あんた、本当は音大付属の高校行きたかったんでしょ、だってトランペットの音が半端なく綺麗だもんね」

真珠は無意識に頷いた。

他の生徒が言うのをためらうようなことを、アリスは大きな声で平然と発言する。

そんなアリスを怖がっている部員は多かったけど、真珠はアリスのことが嫌いじゃなかった。

強引なリーダーシップを発揮するアリスを格好いいと思うこともあったし、それにアリスが奏でるトランペットの音色には、特別に華やかな存在感があった。

「なにそれ、褒めてんの? 貶してんの? どっちにしてもムカつくんだけど。ウチは小学生の頃からプロのレッスン受けてきてんだよ、普通の吹奏楽部に負けるわけないっしょ」

「ふぅん。小学生の時から、お金も時間もかけて頑張ってたのに……受験は落ちたんだ。アリスってカラオケ下手くそだから、どうせ聴音と視唱がボロボロだったんでしょ」

試験管が演奏するメロディーや和音を正確に聴き取って、瞬時に楽譜に書き込む聴音と、出題された楽譜を見て正しい音程とリズムで歌う視唱。

真珠は、今から三ヶ月前の6月に、興味本位で調べた音大の試験科目を思い浮かべた。

調べてみると、実技や音楽の知識を問う科目以外にも、音大の試験の種類は多岐にわたっていた。

だから、真珠は努力する前に諦めた。音楽家を目指す人達は、きっと試験のために専門的な訓練を何年も積み重ねているんだ。その受験生の中でも試験を突破できる生徒は一握りで、将来活躍する音楽家となると、さらに人数は絞られていく。そんなことを考えると、平凡な女子高生の自分には試験を受ける資格がないとさえ、真珠は思った。

真珠と同じパートで指揮者の野風くんは1年生のときから、将来は作曲家になりたいんだと言っていた。その勉強のために、彼は吹奏楽部の指揮者を選んだとも言っていた。成美先生は、将来有望な野風くんの夢を後押しするように、通常教師が担当することが多いコンクールでの指揮を、野風くんが1年生のときから任せていた。

「はぁ? 自分が絶対音感もってるからって調子のんなよ、翼」

アリスの声が低くなる。それに対して翼は、真珠の横で涼しい顔をしていた。

そんなアリスと翼の言い合いがヒートアップしそうなタイミングで、唐突に文が笑いだした。

「二人とも十分すごいよ。私からしたら、アリスの演奏の表現力も、翼の絶対音感の才能も羨ましい」

文は微笑みながらアリスと翼を交互に見た。

真珠は誰とも目を合わせずに、また頷く。

「全然、私の絶対音感は才能っていうより、ただの体質みたいなもんだから。本物の才能っていうのは、野風倫太郎みたいな人のことを言うんだよ」

そう言いながら、翼が硝子の柩を指さしたから、四人の視線は自然と野風くんに集まった。

「親がプロの音楽家で、子供の頃から英才教育、小2でピアノのジュニア国際コンクールで史上最年少の金賞受賞。おまけに勉強できて顔までかっこいい……野風くん高校卒業したら留学したいって言ってたんだけどなぁ、なんで自殺なんてしちゃったんだろう」

文が呟く。

真珠も、同じことをずっと考えていた。

才能に溢れ、誰から見てもきらきらと輝いて見えた王子。

成美先生が言っていたように吹奏楽部自体に問題があったなら、野風くんなら自分で部員たちを集めて話し合いで解決しようとする気がした。そんな野風くんが自ら命を絶つなんて、やっぱり真珠は信じられない。

それに……野風くんが真珠に指揮を教えてくれるとき、彼は楽曲の奥にある作曲家についても、楽しそうに語ってくれた。そして「自分が作った曲が、いつか高校生の吹奏楽コンクールの課題曲に選ばれたら嬉しい」と、野風くんは照れくさそうに口にした。真珠は「野風くんなら、すぐに夢を叶えちゃうよ」と言いながら、将来、野風くんの曲を今の私たちとおなじ高校生がホールで演奏する光景をイメージした。そして、野風くんの夢が叶ったら、そのときは絶対に演奏を聴きに行こう、と心に決めた。

「わかる。私も野風くんが自殺したなんて信じられない。だって野風くん、ちょっと前に急に突発性難聴になっちゃったじゃん? それなのに、今までと変わらないくらい、ちゃんと指揮者も部長もやってた。その姿見ててさ、野風倫太郎は天才で、私たちみたいな普通の人間と違うんだな、って思い知ったよ」

楽しい思い出話をするように、翼の声は穏やかだった。

――野風くんが突発性難聴?

真珠は心臓が止まりそうになった。

文とアリスも驚いたような顔をしている。

数秒間、沈黙が流れたあと、翼が気まずそうに唇を噛む。

「ごめん。病気のこと、みんな知らなかったの? なんかごめん野風くん」

翼は硝子の柩で眠る野風くんに、両手を合わせて謝った。

「……野風くん、耳が悪かったの?」

久しぶりに発した真珠の声は、自分でも驚くくらいかすれている。

「全然知らなかったよ……いつから?」

「みんな知ってると思ってたから敢えて言わなかったんだけど。夏休み始まってすぐだから……一ヶ月前かな」

文の問いかけに、翼は難しい顔をして慎重に返した。

「それってさ……」

なにか言いかけたアリスの声を遮って、思わず真珠は叫んだ。

「野風くんが自殺したのって、病気のせいかも……!」

私たち四人は、顔を見合わせて頷き合ったあと、屈みこんで野風くんの顔をのぞきこんだ。

不意に、アリスが硝子の柩に手をかける。

誰かが止める間もなくアリスは柩の蓋を開けた。そして、アリスは野風くんの胸元あたりに両手を突っ込んだ。

「あはは、やっぱりあった! あると思ったんだよねぇ」

不敵な笑みを浮かべたアリスは、勢いよく両手を上に引き上げる。

その反動で、野風くんを覆っていた白い花々が、屈んでいる真珠の目の前に舞った。

「はい、文」

アリスは手に持ったものを、隣りにいる文に渡す。

「え、なんで私なの?」

「副部長でしょ。最後くらい、それっぽいことしてよ」

アリスは不機嫌そうに言って、持っている白い封筒を文に差し出した。

文は、封筒を受け取って手紙を取り出し、折りたたまれていた手紙を開いた。

「なにこれ……」

顔色を変えて、文が手紙を落とした。手紙はひらひらと舞い降りて、すべるように床に落ちる。翼とアリスは、床に落ちた手紙を囲うようにして、手紙の前にかがんだ。だから真珠も同じように手紙を覗き込むようにかがんだ。そのあと、文も同じようにその場に屈んだ。

親愛なる吹奏楽部のみんなへ

この吹奏楽部に入って、最高だったことと、最悪だったことがあります。

まず最初に、成美先生の元で吹奏楽の指揮を勉強できたこと。

これは、本当に僕にとって最高の経験だった。

そして、これが最悪の原因でもあった。

率直に言って、お前ら吹奏楽部の生徒は低レベルなくせに怠け者で、おまけに醜いエゴイストばかりだった。

みんなが同じ方向を向いているようで、それぞれ違う方を向いているような、そんなしょうもない環境だった。

特に黒崎アリスのわがままや自己中心的な振る舞いをなだめるのには、手を焼いた。

ヘラヘラしてなにもサポートしてくれない山本文には、失望した。

結城翼は愚痴を聞いてくれたけど、自分のことで精一杯なのか、いつも上の空。

そして、その他大勢の、さらにレベルの低い吹奏楽部のメンバーたち。

ホント、よくこんな状態で夏の全国で演奏したよなって思うくらい、バラバラで酷かった。

僕はバラバラなみんなをまとめようとした。だけど、まとまらない。

まとまらないのは仕方ないからと、必然的に僕と成美先生が理想とする完成ラインを大幅に下げることになった。

だから本当はやりたかった指揮ができなかった。

バカなやつらは余計なこと考えてないで、ちゃんと目の前のことだけに集中しろよ。

そういうフラストレーションがたまり続けたある日、僕の耳は死んだ。

突発性難聴で僕の音楽家としての人生は死んだ。

医者には、ストレスが原因で治るまで10年くらい見ておいたほうがいいと言われた。

ノイズが混じったまま、指揮なんてできない。

そう、僕の夢は、ここで終わったんだって思った。

演奏技術も大した事ない、それでいて、プライドと縄張り意識だけはいっちょ前に高い、お前らみたいなゴミに僕の人生は殺されたんだよ。

僕はもう生きる意味なんてない。

10年後。28歳からスタートできるような甘い世界じゃないことはわかりきっている。

だったら、もう僕が生きている意味はない。

僕が望むのは、死だ。

死んだあとも、お前らみたいなゴミを恨み続ける。

才能がない癖にバカの凡人が、のうのうと生き続けるのは最悪だ。

だから、お前らなんか、みんな死ねばいいんだ。

死ね、死ね、死ね。

どうしようもない君たちは、さっさと死んでください。

さようなら。

「遺書ってより……」

翼は言い淀んで、次の言葉が出てこなかった。

「めっちゃ恨んでるじゃん。私たちのこと。しかも、ここにいる3人、名指しじゃん。ショックなんだけど」

文も暗い顔をして呟いた。そして、数秒間だけ沈黙が流れた。

真珠もショックだった。もっと、自分になにかできることがあったんじゃないかって思った。ふたりきりで指揮のことについて話しているとき、野風くんはいつも前向きなことばかり言っていた。それも、上手くできない真珠のことをしっかりと庇うような優しい声をかけてくれた。

野風くんの指揮棒を折ってしまったとき、そのときに何度も謝る真珠に対しても、野風くんは優しかった。

『大丈夫。不慮の事故だし、そこに置いてた僕がいけなかったよ。だから、そんなこと気にしないで、演奏のこと考えよう。この話はこれでおしまい。みんなの演奏がどうすればひとつになるか、一緒に考えよう』

真珠は自分が無力に思えた。野風くんが生きている時に、もっといろんなことをしっかり考えて、いろんな課題を解決していけばよかったんだ。

そうすれば、野風くんは突発性難聴にもならずに、来年の今頃は留学して、オーストリアのどこかのマエストロの弟子になっている未来があったのかもしれない。

こんな高校の吹奏楽部の音楽室で生涯を終わらせてはいけない人間だったんだ。野風くんは――。

「自分に酔いすぎなんだけど、ポエムかよ」

「……アリス。ひどすぎるよそれ」

アリスの愚痴を止めたのは文だった。

「ひどくなんてないでしょ。王子がうちらに、呪いかけたんだとしたら、叶ってるじゃん。よかったね、自惚れ王子。あんたこそ、自己中じゃん」

「アリス、やめて」

翼も文と同じように、アリスを止める。

「あはは、つまんないの。翼も文も、手紙で名指しされてたじゃん。なのにこの手紙に対して、イラつかないんだ。私はめっちゃ自己中な王子にものすごくムカついたんですけど!」

怒鳴るアリスを落ち着かせるように、文がアリスの手をとる。そんな文を、アリスは振り払った。

「私たちが悪かったんだよ。副部長だったのに、なにも出来なかったこと、今更後悔してる」

「は? 後悔しても遅いんですけど。マジで今更すぎるし、死人に死ねとか言われて、腹が立たないわけ? なんか自分だけ必死感だして、被害者ぶってさ。そんなマインドなら、留学しても挫折して、自殺してたかもね」

「アリスいい加減にして! もう、やめてくれない? それを言うなら、自己中なのアリスのほうだよ! 野風くんも私も、副部長として、あんたの高圧的で自己中心的な意見をできるだけまとめるように努力してきたのに、ひどくない?」

「じゃあ、文が王子を殺したようなものだよ。ウチはただ、自分の主張をしてただけだし。このヘタレ王子が勝手に思い悩んでただけじゃん」

「ふざけんな!」

怒鳴り声を上げて文はいきなりアリスに飛びかかり、思いっきりアリスの顔面を殴った。最初のうちはアリスも振り払おうとしてたけど、途中で抵抗を諦めたのか、馬乗りされた状態で大人しく文に数発殴られていた。真珠も、翼も、あっけに取られて止めることはせず、ただ驚いて眺めていた。

「……痛いんだけど」

アリスの苦しそうな声がする。

「王子は死ぬとき、この数百倍痛かったはずだよ!」

「自殺のことなんか知らねーよ。てか、黙ってる白井真珠は、どう思ってるわけ?」

三人の視線が一気に自分に集まるのを真珠は感じた。

「野風くんは優しかった。野風くんらしくない」

あの手紙は野風くんらしくない。真珠はさっき思っていたことをそのまま口にした。すると三人とも、怪訝そうな表情を浮かべたから、真珠は自分が場違いなことを言ったのかという気まずさで顔が熱くなった。

「どこが優しい、だよ。遺書に死ねって書いたやつに優しさの要素なんてないじゃん」

アリスが言った直後、文はまたアリスを殴った。ぱちんという乾いた音が音楽室に響いたあと、文の動きは止まった。

また数秒間、沈黙が流れた。

「……なんでいつもアリスはこうなの? 殴っても殴っても、なにも気持ちなんて晴れないや」

文の声は震えている。

「そのへんにしよう、文」

翼がようやくなだめるように文に声をかけると、文は馬乗りをやめて、立ち上がった。そして、イライラをぶつけるように、両手で自分の髪をわしゃわしゃとした。

『5、4』

突然、音楽室のスピーカーからアナウンスが流れ出す。

「え、なんか勝手にカウント始まったんだけど。じゃあ殴られたから、文にしまーす」

アリスはバンザイするみたいに大きく両手を挙げた。

『3』

淡々としたカウントダウンが響いている。

だけど、翼も文もうなだれたままで、アリスに続いて誰かを指名することはなかった。

『2、1。終了』

「ねぇ成美せんせー。犯人は文でーす。さっさとビリビリさせて殺してくださーい」

『あなた、勘違いしているようね。黒崎さん』

「え?」

『私は一言も「多数決をしてください」と言っていませんよ』

「じゃあなに?」

真珠はルールが書かれた黒板に視線を向けた。そして、真珠は即座に成美先生が言っている意味を理解してしまった。

『14時半になりました。あなたたちには、罪を償ってもらいます。野風倫太郎に謝罪してください』

その放送のあと、アリスは狂ったように大声で笑いはじめた。そして、誰もなにも言わずに立ち上がり、四人は硝子の柩の前に集まった。真珠は右手を伸ばして、野風倫太郎の白い頬に触れてみた。

野風くんの肌は冷たくて、真珠は泣きそうになった。

『制限時間は5秒です』

「殺るなら、早く殺してよ。焦らさないでよ!」

アリスは笑い続けながら、スピーカーに向かって叫んだ。

『5』

「野風くん、悩み聞いてたのに、何も出来なくてごめんね」

翼は静かにそう言い残して、窓側の方へ歩き始めた。

『4、3』

「野風くん、ごめんね。私がもっとしっかりしてたらこんなことにならなかったね」

文は涙を流して、硝子の柩にもたれるように座り込んだ。

「あはは、あんたたち全員ばっかみたい。こんなやつになんか謝って」

アリスはそう言いながら、硝子の柩に両手を入れ、そして、無数の白い花を、笑いながら何度も、何度も何度も放り投げた。辺りは白い花が舞って、真珠にはその白さが雪に見えた。

『2、1』

「ごめんね。野風くん」

真珠は野風くんに話しかけて、再び野風くんの頬を撫でた。

「死んだバカのために死ぬのって、マジ最悪――ー!!」

アリスは両手で思いっきり、ありったけの白い花をぶわっと、上に放り投げた。

すると、その直後、苦しそうに悲鳴を上げて、アリスは態勢を崩した。そばにいた真珠がアリスに駆け寄ったけど、遅かった。アリスはそのまま倒れて硝子の柩の縁に頭をぶつけ、床に倒れ倒れ込むと動かなくなった。

○第七楽章〈3年生 指揮者 白井真珠〉

三人が死んで静かになった音楽室は、真珠にとって不気味に思えた。

たった1時間半前。デスゲームが始まるまでは61人も音楽室にいたのに……。

真珠は、おもむろに胸ポケットから生徒手帳を取り出しすと、床に叩きつけた。そしてその上から手帳を何度も何度も踏みつける。

「なんでなんで、どうしてなの! どうして私は死なないの?」

真珠が、いくら大きな声で叫んでも、誰も答えてはくれなかった。

音楽室の出口付近を恐る恐る見に行くと、部員の亡骸が積み重なって山になっていた。不意にグランドピアノの方から、ドアが開く音がして、真珠は視線をむけた。

成美先生が音楽準備室と繋がっているドアを開けて、まっすぐ真珠の方に向かってくるのが見えた。

「気分はどう? みんな死んでいったわね。野風くんと同じように」

「いいえ、野風くんと他の生徒たちは全く違います。野風くんは絶望と失望を抱えたまま死にましたが、ほかの部員はパニックのまま死にました」

「そのとおりね。白井さん、この吹奏楽部のなかで唯一、あなただけが、最初から生きる権利がありました」

成美先生は、少し微笑んで黒板を指さした。

①吹奏楽部の生徒は、指揮者一名を除いて全員参加者です

「野風くんのことじゃなかったんだ。――私だって、野風くんのこと救えなかったのに、生きる権利なんかあるんですか」

真珠は息を吐き、成美先生をじっと見つめた。成美先生の足元には、さっき読んだ野風倫太郎の遺書が落ちている。成美先生は屈んで、その遺書を手に取った。

「白井さん、この遺書について、どう思いましたか?」

「――えっ?」

「あなたはさっき、こう言ってました。『野風くんは優しかった。野風くんらしくない』と」

そして、成美先生は遺書をビリビリに破きはじめた。遺書が細くなっていくのを真珠はただ眺めていることしかできなかった。細い束になった遺書をひとつにまとめ、成美先生はさらにそれを破いた。細かくなった無数の紙が成美先生の足元へひらひらと落ちていった。

成美先生は黒いワンピースのポケットから封筒を取り出して、それを真珠に差し出した。

「なにしてるの? 受け取りなさい」

急かされた真珠は戸惑いつつ、封筒を受け取った。

「それは野風くんの本当の遺書よ。あなたの才能は私も知っていたわ。だけど、彼の方がずっとあなたのこと買っているみたいよ。さあ、これを持って、旧校舎から出なさい」

「――成美先生はどうするんですか」

「私も音楽室で死ぬ。野風くんの家族に提案したことはすべてやった。『彼を追い詰めた部員に厳重注意し制裁を与える』という約束は、ちゃんと果たせたと思う。あとは私自身の後始末よ。白井さん知ってる? 8月31日と9月1日は、自殺する学生の人数が一年のなかで最も多いの。令和になってから、国内で自殺した小中高生の数が毎年600人を超えている。それと比べると、ここで死んだ生徒60人は、たった十分の一以下です。これから先生は、みんなが事故死に見えるように証拠を隠滅します。その方が校長先生や教育委員会にとっても都合がいいはずですから。それに……野風くん以外は、誰も遺書をのこしてないはずです」

真珠は息をのんだ。胸が苦しくて、また涙が溢れてくる。

デスゲームで生き残ったのは真珠ひとりだけ。そしておそらく、9月1日にここで起きた吹奏楽部の真実は、真珠の記憶だけに残る。

「白井真珠さん。あなたはしっかり生きてね」

成美先生は、悲しそうに微笑んでいた。

「さあ、走りなさい。あなたは野風くんの無念を晴らせるほどの才能を持っているんだから。早く走りなさい!」

真珠は立ち上がって涙を拭うと、硝子の柩に眠る野風倫太郎を見た。

「さよなら、野風くん」

そう言い残して、真珠は音楽準備室のドアの方へ走りはじめた。

◯エピローグ

あれから10年経った今、旧校舎があった場所に建てられた慰霊碑の前で、真珠は両手を合わせた。10年前の9月1日に起きた事件は、古くなった旧校舎の不慮の火災事故として、世間に取り上げられた。それは本当に成美先生が言ったとおり、事件ではなく、事故になった。

真珠は、スマホを操作して、今年の高校吹奏楽コンクールの課題曲になった『硝子の柩』を流しはじめた。あのとき野風くんが話してくれた彼自身の夢が、長い年月をかけてやっと叶ったんだと思うと、真珠はほっとした。スマホを慰霊碑の献花台の上に置く。

そして真珠は、バッグからシワシワになった封筒を取り出して、その中に入っている遺書を開いた。

「本当に最後の最後まで、優しかったんだね。野風くんは」

そう呟いても、もちろん、誰も返事なんてしてくれなかった。

「野風くんと一緒にこの曲、作ったみたいな感じがしたんだ。見守ってくれてたんだね、ありがとう」

真珠が話し続けても、誰も返事なんてしてくれなかった。

「野風くん、安心してね。これからは、ひとりでもっと頑張る。私、もっといい曲作るから」

スマホから流れている『硝子の柩』が、なぜか途中で途切れてしまったから、真珠は遺書をバッグの中に戻した。

空を見上げて深呼吸をしたあと、真珠はスマホを手に取って、一時停止になった曲を再び流しはじめた。

※参考資料

・文部科学省 18歳以下の日別自殺者数

https://www.mext.go.jp/content/20200824-mext_jidou01-000009294_011.pdf

・厚生労働省 自殺者の年次比較

https://www.mhlw.go.jp/content/r2h-1-1-06.pdf

厚生労働省によると、令和元年以降、日本国内で自殺した小中高生の児童、生徒数は600人を超えた。

文部科学省が公表している「18歳以下の日別自殺者数」の調査結果によると、学校の長期休業の休み明け直前直後に自殺者が増える傾向があり、特に8月31日と9月1日は、例年自殺者が最も増えることが明らかになっている。

⚪︎第一楽章〈3年生 指揮者 白井真珠〉

9月1日。放課後。

白井真珠は、今、自分の目の前にある硝子の柩の光景が、いまいち信じられなかった。

その柩の中には、吹奏楽部の部長であり、メインの指揮者でもある、野風倫太郎が横たわっていたからだ。

野風倫太郎は中央高校吹奏楽部にとって特別な存在だった。なぜなら彼は、絶対音感を持つ音楽の才能と豊富な知識、部員をまとめる人望、そして整った容姿の全てをもっていたからだ。その所為で、野風倫太郎には「王子」のあだ名がついている。

真珠をはじめとした、吹奏楽部の61人は、吹奏楽部の練習場所になっている旧校舎の音楽室で、その硝子の柩の中で眠る野風倫太郎を囲んでいた。

その光景はまるで白雪姫みたいと、真珠は思ったけど、真珠にはその思いを安易に口に出せるほどの仲間はいない。

「夏休み明けから、王子がこんなことになるなんて、信じらんない……」

二年生の宮ノ森瞳が消え入りそうな声で言った。

瞳と親友の大関桃子が、瞳の手をとって輪から離れる。それを合図に、輪に群れていた吹奏楽部員たちは、それぞればらけて、いつものメンバーで小さなグループを作った。そして、いつも通り孤立した真珠は、音楽室の後ろの壁に背をもたれて音楽室の様子を観察した。

黒板には

『封筒を開けてください』

と書いてある。

音楽室の前方、黒板の前には吹奏楽部をまとめているパートリーダーたちが集まっている。

そのグループの中から、副部長の山本文が教卓に進み出た。

「とりあえずこの状況、警察に通報した方がいいと思うんだけど、この中にスマホ持ってる人いますか?」

音楽室がしんと静かになった。

真珠は、音楽室に入る時に顧問の成美先生に言われるがままスマホと生徒手帳を渡してしまったこと、それと引き換えに差し出された白い封筒を何も考えずに受け取ってしまったことを思い出して後悔した。

はいはーい、っと手を上げて派手髪の黒崎アリスが沈黙を破った。窓側にいるアリスは机の上で胡座をかいて威圧的な存在感を放っている。真珠は、アリスの容姿が整ってなければ「動物園のボスザル」のようだ、といつも思っていた。

「副部長、ウチらみんなスマホ没収されてんじゃん。それより、さっさと野風殺した犯人見つけて早くゲーム終わらせようよ! さくっと終わらせて課題曲仕上げないと、また全国行けなくなっちゃうよ?」

音楽室の空気が一段と重くなった。

全国大会常連校の中央高校吹奏楽部は、私たちの代になってから全国大会出場を逃している。

アリスの、みんなはどう思う? という問いかけに、アリスの横にいる宇多川沙織と和泉楓は「マジでそれ」と返した。

アリスたちの反対側にいる真面目ちゃんグループからも声があがる。

「そうだよ文、この中に人殺しがいるなんて怖すぎるしさ……それに大会までもう本当に時間ないんだよ」

何人もの生徒たちが無言で頷いた。

「では、先ず演習のルールをみんなで確認しましょう。全員封筒から手紙を出してください」

文は、両手で持った紙を広げるとホルン奏者の石山菜々にアイコンタクトをとった。

文が読み上げる文章を、奈々が黒板に書き連ねていく。

『特殊演習プログラム

野風倫太郎を殺した犯人が吹奏楽部の中にいます。吹奏楽部の生徒は犯人を探し、犯人に罪を償わせてください。この責任から逃げることは許しません。

〈 ルール 〉

①吹奏楽部の生徒は、指揮者一名を除いて全員参加者です

②犯人候補は、立候補するか他者が指名してください

③該当人物が『犯人か否か』必ず多数決をしてください

④多数決で決まった人は、懺悔をしたあと罪を償ってください

⑤時間内に犯人が見つからなかった場合は、連帯責任として全ての部員で罪を償うこととします

⑥演習の終了時刻は15時です

〈 その他、失格の条件 〉

・ゲームの途中で音楽室から出た者は失格とします

・多数決に参加しなかった生徒は、ゲームの棄権とみなし失格とします

・生徒手帳を破損または手放した場合、ゲームの棄権とみなし失格とします

⚪︎第二楽章〈3年生 トランペット奏者 和泉楓〉

ざわつく音楽室の中で、和泉楓は声が大きい自分たちのグループに注目が集まっているのを感じていた。

黒崎アリスを中心にした一軍グループ。そんな自分たちを他の生徒たちと同じように扱うのは成美先生と部長の野風倫太郎ぐらいだ。

他の生徒はいつも私たちの顔色を伺っているように見えた。

だから二人がいない今、吹奏楽部で実質的に主導権を握っているのは副部長の山本文ではなく、黒崎アリスの方だ。

「『償い』とか『失格』とか、肝心なとこがぼんやりしててよくわからん」

宇多川紗織が、茶髪の毛先をいじりながらつまらなそうにつぶやく。その横で、アリスが黒板をじっと睨んだまま貧乏ゆすりをしている。

「もしかして、腹筋腕立て百回とかやらされんのかな」

私のボケに、アリスが吹き出した。

「人殺しといて、筋トレで許される世界線やばいって」

アリスにつられるように紗織も笑ったから、私はほっとして安堵のため息をついた。

笑顔のアリスは「じゃあ紗織、オレンジジュース買ってきて果肉入りのやつ三つ」と、あっけらかんと言い放った。

「え、今?」

口元に笑顔を残したまま、目を見開いて紗織が返す。紗織の肩に、アリスは手を置いた。

「今だよ、今。部活帰りにウチと楓でアイス奢ってあげるからさ」

「いやいやいや、15時まで音楽室出れないルールっしょ。アリスさん頭大丈夫? 黒板の文字読めてます?」

紗織が、黒板とアリスを交互に見ながら数歩あとずさったとき、紗織の肩からアリスの手が離れた。

「は? 面白くねぇんだよ。さっさと音楽室から出ろシラけるから」

アリスの声が低く唸る。

「……え」紗織が顔を引き攣らせて固まる。音楽室の中が、いつの間にか静かになっていた。

アリスはキレるとめんどくさい。自分の気が晴れるまで紗織や楓にネチネチ当たり散らしてくる。楓は、アリスがキレたときには、いつもアリスの意見に同調して積極的にご機嫌取りをすることにしていた。ご機嫌取りは、具体的にはバカのふりしたボケ、それか沙織を下げること。一年前に日本史のテストで高得点をとった紗織が、勉強のコツを聞いてきたアリスに対して「だって暗記系って覚えるだけじゃん」と答えたのが不味かった。

あれから「紗織ってすぐ調子に乗るし。なんかウチらのこと見下してるよね」って愚痴とセットで、アリスと一緒に楓が紗織をいじるとアリスは上機嫌になることがわかった。

アリスの機嫌が早く直れば、その結果楓にとっても沙織にとっても苦痛な時間がショートカットされる。そうやって楓はアリスの顔色を伺いながら、ときにはアリスの目の前で紗織を蔑んで、一軍三人グループのバランスを必死にとっている。

そして、アリスのいないタイミングを見計らって、楓は「さっきはごめん」と沙織に謝りつつ、陰では二人でアリスの悪口を言って盛り上がっていた。

楓がそんなことを考えているうちに、アリスは座っていた机から降りて音楽室の真ん中にむかって歩く。床に置いてある硝子の柩をチラリと見たあと、今度は嬉しそうに目を輝かせて音楽室を見渡した。

「ねぇみんな! 宇多川先輩が『失格』になったらどうなるのか、ウチらに教えてくれるって! 超優しい宇多川沙織!」

沙織は突っ立ったまま、忙しなく視線を泳がせている。そんな沙織から楓は少し離れた。ここで紗織を庇ったら、アリスの機嫌が悪くなるのは確定している。

「さっすが紗織! ノリ良いわぁ! さーおーり! さーおーり!」

楓が手拍子をしながら「沙織コール」を始めると、何人かの生徒がおずおずと手拍子に加わった。

「なにこれ……ひどい。私を実験台にしようってこと?」

鼻声の紗織は、だんだんと涙目になっていった。アリスはそんな紗織をニヤニヤしながら見ている。『いいぞ楓、もっとやれ』そんなアリスの期待を感じながら、楓は沙織に歩み寄って紗織の腕を掴んだ。アリスに聞こえないように声を抑えて、楓は沙織に話しかける。

「わかってるよね、紗織。私も行くから大丈夫だよ。部活帰りにまた二人で愚痴ろう」

口ではそう言いながら、楓は頭の中で別のことを考えていた。『あーめんどくさいめんどくさい、アリスがキレててうざいんだってば』『死ぬわけじゃないんだから、アリスの言う通りさっさと紗織が失格になってみればいい。ゲームが終わったあとにこっそり謝ればそれでチャラになるんだし』

楓だって、勉強してないくせにちゃっかりテストでいい点とる沙織にムカついていたから、このゲームで真っ先に失格になる紗織を想像しただけで清々しい気分になる。

楓は、紗織の腕を掴んだまま黒板近くのドアの前までくると、一気にドアを開けた。そして掴んでいた紗織の腕を離し、無言のまま紗織の背中を思い切り廊下へ突き飛ばす。細身の紗織の体は、簡単に音楽室の外に放り出された。

楓は、音楽室から身を乗り出さないように気をつけながら、紗織の姿をじっと見つめた。すぐ後ろにアリスの気配がする。

押し出された勢いでふらついた紗織は、廊下の壁に手をついて体勢を立て直した。

その直後だった。

「ぐぎゃっ!」

沙織は、見えない拳で腹を殴られたように身体を跳ね上げて、短く悲鳴をあげた。それから紗織は身体を痙攣させて床に倒れ込む。しばらくして紗織は動かなくなった。

「えっ! 紗織!」楓は思わず悲鳴をあげた。急激に体温が下がっていく感覚がして楓の体が勝手に震え始める。

⚪︎第三楽章〈3年生 クラリネット奏者 山本文〉

宇多川紗織を突き飛ばした和泉楓は、何か叫んだあと、急に大人しくなった。

その横で、黒崎アリスがそっとドアを閉める。山本文はアリスと目が合った。

「宇多川さんに、なにが起きたの」

教卓に置いた文の腕は、緊張でこわばっている。文自身、それが恐怖からくるものなのか、怒りからくるものなのかは区別がつかなかった。ただ、吹奏楽部にとって絶対的司令塔の野風倫太郎が機能していない今、目の前の部員60人の生徒たちをまとめる責任が、副部長である文にのしかかっている。私が冷静さを失ったら、吹奏楽部は大変なことになるかもしれない。文は静かに息を吐いた。

さっき聞こえた紗織の声と、顔面蒼白になって震えている楓の様子から、廊下でただごとじゃないことが起きたことはわかっている。文から視線を逸らしたアリスは、音楽室の中心を横切って、窓際の机に腰を下ろした。

「なんか、変な感じに痙攣したあと動かなくなった」

生徒たちが息をのむ気配がする。

ドアの前にいる楓が、床にへたり込んで泣き出した。

「紗織が……紗織が死んじゃったかもぉ」

何人かの生徒が悲鳴をあげて泣きはじめ、音楽室の空気は異様になった。

失格=死?

だったら多数決で決定する犯人には、一体どんな酷いペナルティーが待っているんだろう。文は下唇を噛んで黒板を睨んだ。15時までに犯人が見つからなければ、連帯責任として部員全員が罰を受けることになる。

文の鼓動が強く脈打ちはじめた。

取り乱して泣き続けている楓に、近づく生徒はいなかった。

パーカッションの百瀬祐介が、楓を見下ろして苦笑いを浮かべながら吐き捨てるように言う。

「前から思ってたけど……」

「なに? 文句あるの? マラカス」

「和泉って本当に小狡いっていうか……」

「は? 言いたいことあるなら、はっきり言えば?」

「じゃあ、言うわ。はっきり言って、和泉って最低なやつだよな。お前が被害者づらすんなよ、お前が宇多川を殺したようなもんだろ」

楓は驚いたように泣き止んで、百瀬を見上げた。百瀬は、楓に容赦なく言葉を浴びせる。

「野風殺したのもお前なんじゃねぇの。俺、和泉楓を犯人候補として指名するわ。副部長、多数決とろう。早く終わらせようぜ、こんなゲーム」

文は音楽室を見回した。ほとんどの生徒が、百瀬の提案に同意したように文をみつめて頷いている。生徒たちの表情には「本当の犯人を探す」よりも「自分以外の誰でもいいから早くゲームを終わらせてほしい」という気持ちが透けて見えている。文は、音楽室全体が催眠術にかかって、誰かの思惑通りに誘導されているような奇妙な感覚を覚えた。

アリスは興味なさそうに窓の外を眺め、文と反対側の壁でひとり立っている真珠は、いつもの何を考えているのかわからない表情で硝子の柩に視線を向けている。

文は、大きく息をすった。

「和泉楓が犯人か否か、多数決をします」

文が言い切ったあと、音楽室のスピーカーから突然電子音が流れはじめた。ピンポンパンポン短いメディが流れた後に、機械音声のアナウンスが流れる。

『それでは、今から多数決をはじめます。野風倫太郎を殺した犯人は和泉楓である。賛成の生徒は挙手、反対の生徒は腕を組んでください。制限時間は5秒です』

生徒たちは、なにこれ、どうする? と口々に言い合って顔を見合わせている。

スピーカーからカウントダウンの声が響いてきた。

『5、4』

楓を指名した百瀬が、真っ先に手を挙げた。

教卓の前にいた文は、いきなり左側から体当たりをされて倒れ、床に尻もちをついた。文が見上げた先で、楓が教卓にしがみついて叫ぶ。

「待って! みんな聞いて! 私じゃない、私は紗織を押しただけなの! まさか死ぬなんて思わなかったし、野風のことなんて私は何も知らない!」

百瀬に続いて何人かの生徒が手を挙げる。教卓のそばにいる各楽器のパートリーダーたちは腕を組んでいた。文も腕を組む。

『3、2』

「一生のお願い! お願いします!」

『1』

「……あんたら、絶対殺す」

『和泉楓は、賛成多数により犯人確定となりました。和泉楓は罪を償ってください』

無機質なアナウンスが流れ、充血した楓の瞳がめいいっぱいに開いた。

次の瞬間、ゔっと呻いた楓の口から赤黒い血が噴き出した。音楽室の中は悲鳴の渦につつまれる。気がつくと、文も込み上げる涙を溢れさせて叫んでいた。

⚪︎第四楽章〈1年生 ユーフォニアム奏者 谷口萌〉

1年生の谷口萌にとって、目の前で繰り広げられているデスゲームは他人事のように思えた。

仲良しで幼馴染の向日葵と、一緒に高校生活をエンジョイしたい。そんなありきたりな理由で選んだ中央高校の吹奏楽部で、こんなデスゲームに巻き込まれるなんて思わなかった。萌は、部活が終わったら、今日も向日葵と一緒に「保護猫カフェ ココロ」に行くつもりで、スクバの中に猫たちのおやつをたくさん詰めてきた。萌と向日葵は、先週保護したばかりの三匹の子猫のお世話係になっている。将来は獣医になるのが萌と向日葵の夢で、二人は保護した猫たちの世話をしながら「この子たちが、もっと幸せになれるように頑張ろうね」と、口癖のように言って毎日笑い合っていた。

黒板の前に転がっている和泉先輩の死体から、焦げくさい臭いが漂っていた。和泉先輩の左胸のあたりが、どす黒く染まっている。

「あたしたち、どうなっちゃうんだろう……。ねぇ萌、あたし吐きそう」

隣にいる向日葵が、口元を手でおさえて萌の肩に寄りかかってきた。

「大丈夫だよ、向日葵。入部したばかりの私たちには何もできない。ゲームは先輩たちが仕切って、私たちは大人しくしていればいいんじゃないかな」

萌の言葉を聞いて、向日葵は小さく頷いた。

「でも萌、なんでさっき手をあげたの? 私もつられてあげちゃったけどさ」

「なんでって……和泉先輩たちは、いつも野風部長の邪魔ばかりして迷惑かけてたでしょ。だから、その罰だよ」

そう答えて、萌は硝子の柩に視線をむけた。

混沌とした空気に包まれる音楽室の中心で、吹奏楽部の王子、野風倫太郎だけは死んでもなお高貴な存在感を纏っている。容姿端麗な部長には硝子の柩が似合っていたけれど、王子の優しい笑顔をもう二度と見ることができないのかと思うと、萌の胸の奥で寂しさが広がった。

私にとって部長がいない吹奏楽部なんて、なくなったってかまわない。

目を伏せて、萌は野風倫太郎に初めて会った日のことを思い起こした。

4月。入学してすぐ向日葵に誘われて、入部先を決めていなかった萌は吹奏楽部を見学した。

「ホルンの経験者なの? 助かるー! 絶対吹部入ってよ」大人っぽい先輩たちと話が盛り上がっている向日葵の隣で、萌は居心地の悪さを感じながら座っていた。

「君はどのパートやってたの?」期待に満ちた顔で聞いてきた先輩に対して、萌はうつむいて「吹奏楽、未経験です……」と、小さな声で答えることしかできなかった。向日葵についてこなければよかった、早く家に帰りたい……そう思った萌は、向日葵にトイレに行くと言い残して音楽室を出ることにした。そうして音楽室から廊下に出るときに、ちょうど音楽室に入ってきた人と運悪くぶつかってしまった。

「ごめん、びっくりしたぁ。大丈夫?」

中性的で澄んだ声だった。

「あの、ごめんなさい」

「もしかして体験入部の子? 気になることがあったらなんでも僕に聞いてください。部長の野風倫太郎です」

なんて爽やかなんだろう。

萌にとって、野風倫太郎は王子そのものに見えた。

「わ、私が悪いんです。前見てなくて」

「ぶつかった僕の方が悪いよ。君は何も悪くない。じゃあ、あとでね」

野風倫太郎は、微笑んでそう言った。そして、そのまま音楽室の方へ歩き始めた。

萌は自分から徐々に遠ざかる野風倫太郎の紺のブレザー姿をただ、見ていた。

これが一目惚れなのかもしれない。

萌は、そのとき感じた一瞬のときめきは人生の中でもう二度と訪れないかもしれないと思った。

ただ、吹奏楽部に入ってから萌は現実を知ることになる。野風倫太郎は、どの女子にも優しいし、そして、男子にも優しかった。

指揮者である彼のたち振る舞いは王子そのもので、実際に部活内では、王子とすでに呼ばれていた。

あのとき萌が抱いた、この一目惚れを実際に恋に発展させるには、萌にとって大きなハードルに思えた。

吹部の女子の間で、恋の話の中心は何かと王子が話題に上がるし、みんなチャンスがあれば王子に近づきたいと思っているようだった。

だったら、萌にとって、野風倫太郎は王子のままでいい。遠くから見ているだけで、幸せなんだと、萌は自分自身に思い込ませることにした。

だから、特にここ最近の萌にとって、野風倫太郎は手が届かない憧れの存在になっていた。

そんな彼が今、硝子の柩で眠っているなんて信じられない。柩に入れられている姿すら、死んでいるはずなのに、王子は輝いて見えた。

萌にとって、野風倫太郎を失ったことはショックではあるけれど、まだ現実感を持てないでいる。

だって、将来作曲家を目指している王子は、高校を卒業したら留学するんだと言っていたんだから、卒業前に死んでしまうわけがない。

萌は、一歩だけ硝子の柩に近づいた。

氷のように透き通った柩の中で、王子は花々に覆われて横たわっていた。

柩の中で咲き乱れる百合の間から、眠っているような王子の顔が露わになっている。彼の頬は、陶器のように青白く、音楽室の蛍光灯を反射しているように見えた。

――永遠の王子、すごく綺麗。

不意に萌の顔を覗き込んできた向日葵が、不安そうに眉を八の字にさげた。

「萌、鼻から血出てるよ。大丈夫?」

現実に引き戻された萌は、慌てて手で鼻を抑える。

「うわっ。感電死ってこんななるんだ」

百瀬先輩を筆頭にした男子たちが、興味津々で和泉先輩のところに集まって話をしている。

「さっきの放送からして、この音楽室監視されてるっぽくない?」

「あー。俺も、それ思った」

「つうか黒崎、お前なんで普通の顔してんの、おかしいだろサイコパスかよ。和泉も宇多川もお前の親友だっただろうが」

敵意を向けられた黒崎先輩は、男子たちの話には興味なさそうに、音楽室の中をきょろきょろ見渡している。その先輩たちのやりとりを見ていて、『次の犯人候補は黒崎先輩かもしれない』と、萌はぼんやり思った。

「ちゃんと話、聞けよ!」

百瀬先輩の怒鳴り声で、黒崎先輩はやっと男子に視線を向けた。

「うざいんですけど。あんたたちはさ、人の心配じゃなくて自分の心配しなよ。カメラで監視して、遠隔操作で殺してるってことだよね。凶器は生徒手帳でしょう? わざわざルールに書くくらいだもんねぇ」

生徒手帳……。萌は、部長の写真をお守りがわりに生徒手帳に入れていることを思い出した。背筋がゾッとして、胸ポケットに手をのばす。

「みんな動かないで!」

副部長の指示で、萌ははっとして手をとめた。他の生徒たちも、萌と同じようにポケットに手を伸ばしたまま固まってる。

「みんな落ち着いて」

山本先輩は、私たちを落ち着かせるために、ゆっくりと言った。

「落ち着けって言われて落ち着けるわけないじゃん」

黒崎先輩の声がしたあと、音楽室の後方でがしゃんと何かが割れる音が響く。

「壊したよ、監視カメラ。これでバレずに逃げられる」

勝ち誇ったように笑みを浮かべている黒崎先輩の足元には、レンズが砕けたカメラが転がっていた。

「どこにあったんだよ、それ」百瀬先輩の問いに、黒崎先輩は涼しい顔で答える。

「ロッカーの上に隠してあった。なんか変に光ってて違和感あったんだよね」

話しながら黒崎先輩は教卓まで歩いた。そして、教卓の上に壊れたカメラを置くと、腕を組んで私たちを振り返った。

「ウチから提案なんだけどさ、逃げるのは下級生からにして、最後まで音楽室に残るのはウチと白井真珠とパートリーダーたち。どう?」

音楽室の中がざわつく。

「それはちょっと……」と言いかけた山本先輩の声を、黒崎先輩がかき消す。

「いや、普通に考えて今がチャンスだよ! だってみんな、逃げないと死ぬんだよ!」

黒崎先輩は鬼気迫る表情で部員たちを見回す。萌を含めた部員たちは黒崎先輩に釘付けになっていた。

「今逃げないと、お前もお前も」

黒崎先輩は、部員ひとりひとりを睨みつけながら指をさして訴える。

「お前もお前もお前も……みんな死ぬんだよ!」

端に立っていた萌も、黒崎先輩に見据えられて指をさされた。その瞬間、萌の心臓はドキッと跳ね上がった。

「家族にお別れも言えないまま、好きな人に告白もできないまま、将来の夢を叶えられないまま、一生後悔して死ぬんだよ!」

そっか。私、死ぬのかも。私だけじゃくて向日葵も……獣医さんになって動物たちを助ける夢を叶えられないまま……。

萌は黒崎先輩と目が合ったときから、まとわりつくような恐怖が自分の体を内側から蝕んでいくのを感じた。

「待って! 音楽室から出たら駄目! まだ安心できない」

副部長の声に被せて、早く早くと黒崎先輩が煽る。

「ウチらが囮になって音楽室に残っててやるから、早く逃げて警察呼んできな! それでみんなが助かるんだから! 早く! 早く外に出て!」

うわぁー! と地鳴りのような声があちこちであがって、いきなり何人もの生徒が一斉に出口のドアへ走り始めたから、萌もそれに合わせて、ドアの方へ走り始めた。

私はまだ死にたくない。

私を待っている子猫たちのためにも、私はまだ死ねない。

だけど、ドアの方には、すでにたくさんの人が押し寄せていて、入れる隙がない。

「萌! こっち!」

声がする方を見ると、向日葵が窓の方を指さしていた。

そっか、一階だから、窓からでもいいんだ。

萌は頷いたあと、向日葵と一緒に窓の方へ走り始めた。

床を踏みしめるたびに視線が揺れる。窓に気づいている生徒はまだ少なかった。これなら、脱出できるかもと萌は思った。

窓が近づくたびに、グラウンドと校舎の間にある芝生の緑が見えてくる。その芝は瑞々しく艶やかで風にそよいで揺れている。

萌と向日葵は窓にたどり着き、向日葵が素早く窓を開けた。そして、向日葵は窓枠に足をかけて、躊躇なく外に飛び出した。

萌も向日葵に続いて、窓枠に足をかけ、勢いをつけて外に飛び出す。

「萌、はやく!」

向日葵はなぜか萌のことを急かしていた。

とりあえず外に出れたことで萌はほっとして息を整える。視界のすみで萌の左右からも、何人もの生徒が音楽室の窓から飛び出しているのが見えた。

その一方で先に外に出た生徒たちは、立ったまま安堵の表情で音楽室を眺めている。

あぁこれで本当に助かったのかも。と思ったとき、萌は不意に何かを忘れているような気がした。嫌な予感がして左胸に手をあてる。

「生徒手帳!」と萌が叫んだ瞬間、胸に鈍い衝撃が走り、それと同時に全身の力が抜けて、萌はその場に倒れた。

萌が薄く目をあけると、萌の隣に向日葵が倒れていた。向日葵は、苦しそうに息をして萌を見つめている。萌が向日葵の名前を呼ぼうとしたら、萌の喉の奥が焼けるようにひどく痛んだ。それでも萌が声を絞り出すと、ひゅう、と空気が漏れる音がしただけだった。

萌を見つめる向日葵の頬を、一筋の涙が流れ落ちる。

「萌、吹奏楽になんか誘って……ごめん」

なにか向日葵に返事をしなきゃいけないと思ったけれど、なにも言えないまま萌の視界は真っ暗になった。

○第五楽章〈2年生 コントラバス奏者 吉田一真〉

「なんだよ、これ……」

2年生の吉田一真は、同じ2年のフルート奏者、森ノ宮瞳と手を繋いだまま呆然と立ち尽くした。

音楽室の中で、並んで窓の外を見ている一真と瞳は、ついさっき自分たちが目にした光景がただの夢だったらいいのに、と心から願った。

音楽室の窓から脱出した部員たちは、突然悲鳴を上げたあと、折り重なるように倒れて今はもう動かなくなっている。

ドアから出た部員たちも『失格』とみなされて罰を受けたようで、あたりは静まり返っていた。

その結果、元々60人いたはずの吹奏楽部員たちは、もう10数人しか残っていない。

繋いでいる瞳の手が震えていることに気づいた一真は、手に力をこめて瞳の小さな手を握った。

数分前。音楽室の窓にも人が殺到したときに、一真は、人混みの隅でへたり込んでいる森ノ宮瞳を見つけた。気になった一真が声かけると、瞳は涙目で一真に言った。

「誰かに押されて転んじゃった、足が震えちゃって立てないよ……」瞳はすがるように一真の腕に自分の腕を絡めてくる。密着する瞳にドキドキしながら一真は瞳の体を支えて立たせると、二人は窓に向かって歩き出そうとした。

そのとき、窓の外で「生徒手帳!」と叫ぶ声がして、そのあと、外に出た生徒たちが次々に死んでいった。

そして気がつくと、いつの間にか一真は、瞳と手を繋いで並んでいた。だからもし、瞳を助けていなければ、今ごろ一真は死んでいたかもしれない。

「瞳! よかった、無事で」

不意に駆け寄ってきた大関桃子が、一真を押し退けて瞳に抱きついた。

桃子に押された反動で、一真はよろけながら一歩後ろに下がる。その所為で、一真と繋いでいた瞳の手が自然と離れてしまった。

ホルンの大関桃子とフルートの森ノ宮瞳は、楽器ごとの練習時間以外いつも一緒に行動している。

二人は高校に入ってからクラスが同じで、二人とも女子寮から通学していた。

ただ、二人の仲が良すぎたために、入部して最初の頃は他の部員たちがなんとなく話しかけずらい雰囲気があったらしい。

そのことを別の女子部員から聞いた時、一真は素直に「大変そうだな」と思った。

一方で、一真は中学で吹奏楽部の部長経験があったこともあり、入部してすぐに同級生や先輩たちと打ち解けた。

一真は、クラスでも部活でも男女関係なく笑い合える友達が何人もいる。そして、そんな自分のコミュ力の高さを「困っている人を助けて、みんなが笑顔になれるように」使いたいといつも考えていた。

そうした考えから、一真は率先して部員に声をかけ、担当パートや学年の枠を超えて親身に相談に乗ってきたし、今では自分が吹部2年生のまとめ役だという自覚もある。3年生が引退するときに、野風倫太郎から部長のバトンを渡されるのは一真か、演奏が上手い小岩井夏恋のどちらかだろう。というのが、一真を含めたおおかたの部員たちの予想だった。

だけど、今、一真がざっと音楽室に残っている部員を確認したところ、小岩井夏恋の姿はなかった。

「桃子!」

瞳と桃子は抱き合ったまま、嬉しそうに飛び跳ねている。

一真は二人の様子を微笑ましく眺めた。

デスゲームがはじまってからずっと張り詰めていた音楽室に日常の空気が戻ってきたみたいで、ほっとする。

それから、一真は右手の手のひらを見つめた。さっきまで、手を握っていた瞳の手の感触が、まだ残っているように思えた。

三ヶ月前。

朝の音楽室で、一真は瞳から相談をうけた。それは大関桃子のことだった。

もともと違う中学出身の瞳と桃子は、調理師免許を取るために、家から離れた中央高校の調理科に入学したらしい。

そして入学した時から女子寮のルームメイトになった二人はすぐに仲良くなった。

二人は本当の姉妹のように、なんでも話せる大親友だったという。

だけど、ある事件が起きてからは、表面上は瞳は桃子と仲良くしつつ、本当の意味で桃子を信用することができなくなってしまっていた。そう一真に話をしたときの瞳は、泣き疲れて気力が空っぽになってしまったような顔をしていた。

そんな瞳が、再び桃子に対して笑顔で接することができるようになったのは、定期的に早朝の音楽室で一真が瞳の話を聞いてあげているからだった。ただし、朝練の前に一真と瞳が合ってることは二人だけの秘密で、他の部員たちには気づかれていない。

「桃子も大丈夫だったんだね。私、転んじゃって逃げ遅れたから助かったの」

そこで一度、瞳は言葉を切ると一真に視線をむける。

「あっ……吉田くん、さっきはありがと」

そう言って、瞳が一真に微笑んだ。

真正面から近くで見た瞳は、すごく可愛かった。

自分がデスゲームに参加していることも、さっき目の前でたくさんの仲間が死んだことも、一瞬間忘れるくらい瞳の笑顔は可愛かった。

「……ううん、全然」

急に恥ずかしくなって、一真は下をむく。

桃子と瞳の話し声がだんだんと遠のいていく。

さっきの状況、吹奏楽部の王子、野風倫太郎だったらなんて返すだろうか。きっと「どういたしまして」とか「こちらこそ命拾いして助かったよ」とか、爽やな笑顔で答えるに違いない。

そして、迷った末に「こちらこそ命拾いして助かったよ」と、一真は瞳の背中に声をかけた。

するとなぜか大関桃子が「よかったね、ヨッシー」とからかってきて、そのあと桃子と瞳は顔を見合わせてクスクスと笑った。

一真は、二人の態度に嫌な違和感を感じつつ、まぁいいか、と笑顔を作った。

そんなやり取りをしている最中、音楽準備室と繋がっているドアが開いた。

一真が振り返ると、そこには顧問の成美真千子の姿があった。成美先生はドアを閉めると、正面を見据えて颯爽と歩きグランドピアノの横を通り過ぎた。そして、いつもと同じように黒板前の教壇までたどり着く。

成美先生の足元には、多数決の末に殺された和泉楓の死体が転がり、教卓には一時間前に和泉楓が吐いた血が赤くこびりついている。

そんなグロテスクな光景に一切目もくれず、いつも通り姿勢が良い成美先生は、黒いワンピースを着て威圧的なオーラを放っていた。

「お疲れ様です」

一真はとっさに口に出してしまった。これはいつもの癖だ。このたくさんの人が死んでいる状況で、そんなこと言ってどうなるんだと自分自身に呆れる。

「集合」

成美先生はいつものイライラしたような口調で言った。

音楽室に残っている10数人の部員たちは、目の前の状況に困惑しているのか、誰も動こうとしなかった。

「集合って言ってるでしょ。はやくして!」

成美先生の二度目の号令で、我に返った部員たちは、小走りで黒板の前へ向かった。

黒板へ向かう途中、一真は野風倫太郎が眠る硝子の柩の横を通り過ぎた。一真が硝子の柩に目をやると、倫太郎は白い花の中で穏やかな表情をしたまま眠っていた。

普段、成美先生が号令をかけたときのように、教壇の前についた生徒は、早い者順に並んで床に体育座りをしていく。

一真と瞳、桃子の三人は、二列目に並んで座った。

一真は二列目の右端、その隣には瞳が座ってそれぞれ成美先生に視線を向けている。

瞳と手を繋いだときに感じた瞳の手のぬくもりや、一真の腕に絡ませてきた彼女の腕の細さを、一真はふと思い出した。

隣りにいる瞳を嫌でも意識してしまう。一真は、喉の奥がなんだかむず痒く、自分の体温が熱くなっていくのを感じた。

生徒が全員座ると、数秒間、沈黙が流れた。

エアコンが冷気を送る音と、換気扇が空気を吸い込む音だけが音楽室に響いていた。

一真はこの2年、ずっとこの部活の空気を読んできたからわかる。

この風の音しか聞こえないときは、大体なにかで怒られるときの音だということを。

「12人か。やっぱり、主要メンバーが生き残ったみたいね」

成美先生の第一声は、生徒を叱るときみたいにヒステリックではなく、むしろ怖いくらいに低く落ち着いていた。

「トランペット、クラリネット、フルートにサックス……あとコンバス」

一真はコンバスと言われただけで、飛び上がりそうになった肩を、両腕に力を入れて抑え込んだ。

「だいたい吹奏楽の楽器カーストそのものね」

成美先生は一体、何がしたいんだろう、話が見えてこない。

薄々感づいてはいたけれど、成美先生がこのデスゲームの主犯なんだということを、一真は成美先生の嫌な口ぶりから、はっきりとわかってしまった。

こんなとき、倫太郎だったらなんて言うだろうか。

ダメだ、倫太郎はもう死んだんだった。

一真の胸の奥から、またじわりと恐怖心が滲んでくる。一真は誰にも気が付かれない程度の、小さなため息を吐いた。

成美先生は腕を組んで首をかしげる。

「かと思えば、ユーフォニアムとホルンも生きているわね。そして、もうひとりの指揮者も」

成美先生は、指揮者の白井真珠を指さしていた。あの白井真珠……? 思わず一真の視線も白井真珠にいく。白井真珠は体育座りをして、俯いたままだった。一真と同じように音楽室にいるほぼ全員が、白井真珠に視線を向けている。

白井真珠は、野風倫太郎の指揮棒を踏みつけて折ったのに、みんなの前で謝りもしなかった最低な女だ。

二ヶ月前、白井真珠に対して、みんなの前で謝れと言い出したのは、確か黒崎アリスと山本文だった。

その要求の裏に、一真は、女子部員たちが慕っている部長への歪んだ憧れを感じた。

つまり、彼女たちが白井真珠にぶつけたのは「地味なあんたが、人気者の王子が大切にしている指揮棒を傷つけるなんて、私たちが許さない! 調子に乗るな! けじめをつけろ!」という怒りだった。

一真は、本音ではどうでもいい、と思いつつ、空気を読んで大多数の部員と同調して白井真珠に謝るように言った。

だけど、結局白井真珠はみんなの前で謝らなかった。その間に、部員たちは白井真珠を避けるようになり、一真の耳にも白井真珠の噂話がいくつも入ってきた。

「あの人、なんで謝らないの?」「自分は特別だと思ってうちらのこと見下してるんだよ、前からそんな感じ出てた」「普通に王子と話してるのって、どんな神経してるんだろう」「一回、ちゃんとみんなの前で謝ったら解決するのに、ほんとにプライド高いね」「きっと人の気持がわからないんだよ」「あぁ空気も読めてなさそうだしね」「あれ、一番最近いつ白井真珠の声聞いたかな、思い出せない」「指揮者なのに存在感ないの終わってる」「吹部にいる意味ないじゃん」「いない方が、いいんじゃない? 吹部の平和のために」「そうそう……白井真珠は部活辞めるべきだよ、みんなのために」

仲間たちの話を聞いているうちに、一真も白井真珠に対して嫌悪感を抱くようになっていた。

「白井真珠は、自分が王子に気に入られてるって勘違いして調子にのってる最低の女」

そんなある日、たまたま王子が音楽室にいなかったとき

『指揮棒のこと野風くんには直接謝った。それなのに、関係ないみんなの前で謝罪する意味が私にはわからない。だいたい、なんでみんながそんなに怒ってるの? 部外者でしょ』

そう言い残して、その日、白井真珠は音楽室を出ていった。

誰も言い返すことができなかったし、誰も白井真珠を追いかけなかった。

その日を堺に、部員たちは白井真珠に対してさらに冷たい態度をとるようになった。

それは白井真珠の自業自得だと一真は思ったので、自分は加担しないようしつつ特に彼女を助けようとも思わなった。

それなのに、それから数日後、野風倫太郎は唐突に白井真珠を庇って宣言した。

部員たちの前で「指揮棒のことはもう僕も怒っていない。そして、白井さんも悪くない。だから白井さんは謝る必要はない」ときっぱり言い切ったのだ。それはまるで、可哀想なお姫様を守る王子の姿そのものだったので「これは嫉妬に狂った女子部員の怒りがさらに燃え上がるぞ」と一真は勘づいた。

女子メンバーは、王子である倫太郎の前で当たりの強い態度を見せることはなかった。

だけど、みんなの気持ちは同じだった。なんで指揮棒を折られた張本人の倫太郎が、指揮棒を折った白井真珠を庇うような形になったのか……まるで私たちがか弱い女子を集団でいじめているみたい。

庇う必要なんてないのに。ただ、けじめとして、一言、白井真珠がみんなの前で謝ればよかったんだ。

悪いことをしたら謝るのが当然で、みんなの前で謝らない白井真珠に問題があるはずだ。

わかりやすく、土下座しろという声まであがっていた。

それなのに、意固地になって謝らない白井真珠を見て、一真はイライラした。

吹奏楽部にとって白井真珠はチームの輪を乱すやつだから、我先に音楽室を脱出して、死んだものだと、一真は勝手に想像していた。きっと他の部員たちにとっても、白井真珠がまだ生き残っていることは予想外だったと思う。

「あなたたちは、ひとりの天才を殺しました。それは本当に許しがたいことです」

成美先生は淡々と話し出す。

「彼、野風倫太郎くんはこんなところで死ぬべき人間ではなかった。あなたたちのように部活という小さなコミュニティの中で、自分の立ち位置や見栄ばかりを気にする愚かな……愚かなあなたたちが、特別な野風くんよりも、先に死ぬべき存在じゃありませんか?」

成美先生の問いかけは一方的で、成美先生が話し終わると、またエアコンの音と換気扇の音だけが音楽室に響いた。

「ねぇ成美先生、デスゲームの目的は?」

重い空気を切り裂くように、黒崎アリスの声がした。アリスの声は、少しだけ震えている。

デスゲームが始まってからずっと強気な態度だったアリスを見ていて、一真はアリスを怪しんでいた。黒崎アリスはデスゲームを楽しんでいるんじゃないか、もしかしてアリスはデスゲームの首謀者の仲間なのかもしれない、というように……だけど、成美先生を前にした今、黒崎アリスも一真たちと同じ、ただの無力な高校生だった。

「あなたたち、まだわからないの? 最初に配った紙に書いてあるでしょう、天才を自殺に追い込んだ罰を償ってもらいます。天才に精神的負荷をかけたのは、ほかでもない腐ったあなたたちの所為です。その罰として、天才と同じく死んでもらいます」

「あの……野風くんは自殺だったんですか? だったらもう、犯人は野風くん自身ってことでゲームは終わるんですよね?」

山本文が、控えめに手をあげて発言する。

「成美先生、これ殺人事件ですよ? こんなことして成美先生は死刑確定ですよね。これだけたくさんの生徒を殺してすっきりしましたか?」

普段あまり発言しない吹部の3年生エース、フルートの結城翼が挑発的に口をはさむ。

ここでなにか言うべきだと思って、一真も先輩たちに続いて発言することにした。

「そうですよ、成美先生。もう、やめましょうよ。確かに部長は死んだ。だけど、部長一人の死に対して、成美先生は何人殺したと思ってるんですか? もうここには60人中、12人しか残ってないんですよ。やめましょうよ。こんなの不毛だ」

「不毛ね? ……あなたには期待していたのに、失望した。天国で野風くんもがっかりしてるわよ。自分だけ良ければそれでいいのね、結局」

失望した。成美先生に言われた言葉が突き刺さって、一真の背筋は凍りついた。気がつくと、一真は急に両手がブルブルと震え始めていた。

「あなたたち緊張感が足りないみたい。これから新しいルールを追加します」

そう言って、成美先生は赤のチョークで黒板に書きはじめた。

「終了時刻は14時半に変更します。それと、犯人候補を指名して多数決をする時、賛成が多数の場合は犯人候補者が罪を償い、反対が多数の場合は指名した側の生徒が罪を償うこととします。これからは先生が生徒を指名します。それで、先生が音楽室から抜けるときは白井真珠さんが代理で進行します。わかりましたか白井さん」

生徒たちの視線が再び、白井真珠に集まる。

白井真珠は俯いたまま「はい」と返事した。

成美先生は満足そうに頷くと、両手を二回叩いた。乾いた音が音楽室に響く。

「今から、ゲームを再開します。それでは大関桃子さん、あなたが犯人候補を指名してください」

大関桃子は困惑した表情のまま、その場に立ち上がった。

「なんで私なんですか……」

「ごめんなさいね、時間がないの早くしてちょうだい」

たたみかけるような成美先生の話し方は、他の生徒が発言する隙を与えない。

「でも、部長が自殺なら、犯人をどうやって探せばいいんですか?」

「誰でもいいわよ、大関さんあなたが殺したい人を指名すればいい」

はっとした顔をしたあと、大関桃子は、震える指先で生徒を指さした。

「……どうゆうこと?」

予想外の状況に、一真は目を疑った。隣に座っている森ノ宮瞳は口を薄くあけたまま固まっている。

「瞳ごめんね。私、瞳が私のこと犯人だって指名してくるのが怖いの。だから、先に瞳がいなくなって欲しいんだ」

大関桃子はそう言って、寂しそうに微笑んだ。

「今までありがとう。二人一緒で楽しいこともあったけど、あの日から瞳が私のこと嫌ってたの知ってた」

「ちょっと待って、あのことは桃子が悪いんでしょ!」

瞳は勢いよく立ち上がると、桃子に向かって声を荒げた。

一真にとっては、派手なアリスたちの喧嘩よりも、普段穏やかな瞳たちが喧嘩する姿の方が、見ていてショックだった。

「大関さん、あの日、とはなんですか?」

成美先生が興味深そうに桃子を見つめる。

「成美先生、瞳が私に言いがかりをつけてきたんです。学校帰りに不審者に絡まれたのが、私のせいだとか言って泣き出して、寮母さんにまでちくったんです! そのせいで私、SNS禁止にされたんですよ、あー思い出したらまたむかつてきた」

「嘘つかないでよ! 桃子に投げ銭してたオジサンファンが私の腕をつかんで暴力ふるってきたんです! すっごく怖かったんだから……。桃子が勝手に私の顔をアイコンにしなければ、あんなことにはならなかったのに……今だって、不審者の顔を思い出すと具合悪くなる」

瞳は口元を両手で覆った。

そんな瞳を睨んだ桃子は、呆れたように大きなため息をつき、首を左右にふった。

「瞳は大げさすぎるんだって、あんたはただ腕を掴まれただけ。寮母さんも言ってたでしょ、事件にならなくて良かったねって、性犯罪の被害者にならなくて幸運だったって。別にあのオジサンだって普通の、悪い人じゃないんだよ、ライブのときに『うちで飼ってる珍しいペット、見せてあげるから遊びにきてよ』ってコメントくれたから視聴維持率稼ぐために『嬉しい、行きたいです』って言ったらさ、本当に学校特定して迎えに来ちゃったってだけじゃん」

一真は、この出来事について、三ヶ月前に瞳から聞いていた。

下校中にひとりで歩いていた瞳は、突然「桃子ちゃんだよね」と声をかけられて、大柄な中年男に腕を掴まれた。そこに偶然通りがかった人が、嫌がる瞳の様子を不審に思って、瞳を助けてくれたらしい。寮に帰った瞳がその出来事をルームメイトの桃子に話すと、桃子は「それ、私のファンかも」と平然と答えた。

そして瞳に対して「またそのオジサンが接触してきたら、次はもう来ないでと言えば大丈夫」と、何事もないように言った。またあの不審者に遭遇したら、次は何されるかわからない……恐怖に怯えた瞳は寮母にすべてを伝えた。瞳から話を聞いた寮母は桃子を叱りつけ、SNS使用禁止、下校時は瞳と一緒に行動することを約束させた。

瞳に対して寮母は「無事でよかった」と繰り返し何度もなだめ、他にもっとひどい体験をしてしまったどこかの女子高生の話をこんこんと聞かせてくるだけで、誰も瞳の辛い心の内をじっくり聞いてくれなかったらしい。

その日、夜眠れなかった瞳は、薄くカーテンを開けて夜明けの外を眺めた。

そのときに、朝練よりもかなり早い時間に自転車で学校に向かう一真の姿を、瞳は見つけた。

朝型の一真は、いつも早く登校して貸し切りの音楽室で練習をしたり、一人で学校の宿題をしていた。だからあの日、いつもは時間ギリギリにくる森ノ宮瞳が、一真のすぐあとに音楽室に入ってきて、一真は驚いた。

まだ瞳の状況を知らなかった一真は、普段通りの明るい挨拶をしたあとに、自分用に買っていたホットココアを憔悴している瞳に差し出した。ココアを受け取った瞳は、急に泣き出して桃子のこと一真に話した。

か弱い瞳は、桃子のきつい言葉に言い返せず、両手で顔を覆って嗚咽を漏らしている。

そんな瞳を、一真は黙って見ていることができなかった。一真は立ち上がって、瞳と桃子の間に割って入る。

「大関さん、君は無神経すぎる! それに自分勝手だ。もし多数決で大関さんが生き残ったら、次は僕が大関さんを犯人候補に指名する」

「やだ怖い、ヨッシーそれ殺害予告だよ」

そう言って、大関桃子は意地悪く高笑いした。桃子はそのまま右手をあげて宣言した。

「私、大関桃子は、森ノ宮瞳が犯人か否か多数決をします」

成美先生が淡々と続く。

「それでは、今から多数決をはじめます。野風倫太郎を殺した犯人は森ノ宮瞳である。賛成の生徒は挙手、反対の生徒は腕を組んでください。制限時間は5秒です」

一真の視界の隅で、1年生の水戸みどりが手をあげた。

カウントダウンが始まっても、瞳は泣いているだけで何も言わない。

――このままだと瞳が死んでしまう。

一真は桃子の胸ぐらを掴んだ。

桃子はニヤニヤしながら見下すように一真を見ている。

「ヨッシーってバカだよね。あの子のためにここまでしてさ。裏で瞳になんて言われてるか知らないんでしょ」

「君は嘘つきだ! 嘘つきが何を言っても僕の気持ちは揺るがない」

「出しゃばりな豚、だって。ひっどいよねぇ。ヨッシーも瞳に思わせぶりなことされたんでしょう? 他の男子たちみたいに」

「ひどい! なんでばらすのよ桃子!」

一真は、思わす瞳を振り返った。

「冗談で言ってただけなの、ごめんね吉田くん」

瞳は必死な形相で一真に訴えてくる。

「どんなにあの子に優しくしても、ヨッシーみたいなキモい豚は恋愛対象にならないんだってさ」

一真は、肩の力が急に抜けてしまって、掴んでいた桃子のワイシャツから手を離した。

「なんだよ、その言い方……」

呟いた一真の声は、弱々しかった。

いつの間にか、カウントダウンが止んでいて、音楽室はまた静まり返っている。

「森ノ宮瞳は、反対多数により否決となりました。代わりに、大関桃子は罪を償ってください」

一真のすぐ横で、大関桃子の悔しそうな金切り声がする。

桃子の声がうるさくて不快だったけど、桃子がどうせすぐ死ぬんだと思うと、一真は放って置くことにした。

それより……一真は瞳に歩み寄ろうと一歩踏み出す。

瞳は固く腕を組んで、一真を見つめている。その顔には、笑顔も涙もなかった。

自分が犯したミスに気がついた瞬間、一真は愕然とした。

「多数決に参加しなかった吉田一真は、ゲームを棄権したとみなし、失格とします」

一真は、膝から崩れ落ちて床に手をついた。一真の耳には、不機嫌そうに話を続ける成美先生の声が聞こえる。

「多数決は賛成が挙手、反対は腕を組んでください。それをしなかった生徒は棄権扱いです。最初からルールに書いてあるでしょう。これだから愚かなんですよ、あなたたちは」

○第六楽章〈3年生 指揮者 白井真珠〉

2年生の吉田一真が失格で死んでしまったあと、成美先生はデスゲームのぺースを上げて、何人も生徒が死んでいった。

部員たちが誰かを指名する時の動機があまりにも些細なことばかりで、真珠は驚いた。

「先輩に取り入るのが上手くてむかつく」「練習しないくせに器用に演奏できてずるい」「前に言われたことで傷ついた」「その顔がきらい」

これまで一緒に時間を過ごしてきた部活仲間に対して、こんなに簡単に殺意を向けることができてしまうんだ。

それを目の前で証明されているみたいで、真珠は背筋がゾッとした。

そして、吹部の嫌われ者である自分が生き残っているのは、偶然が重なったからだと、真珠は理解している。

1つ目は音楽室から逃げなかったこと、2つ目は成美先生が代理の進行役として何故か真珠を指名したからだ。

今の音楽室にはもう、4人の生徒しか残っていなかった。

副部長の山本文。トランペットの黒崎アリス。サックスのエース結城翼。そして、成美先生に代わってデスゲームの進行役を任された白井真珠だけだ。

成美先生が音楽室を出た途端に、真珠たちは立ち上がって、なんとなく四人で輪になった。真珠の左右にアリスと翼が、正面には文がいる。久しぶりに同級生メンバーに囲まれて、真珠は不思議な気分になった。

仲良しメンバーが残った訳ではなく、むしろ普段はお互い接触しないように棲み分けしてきたような、そんなバラバラの四人だ。

最初に声を上げたのはアリスだった。

「さて、誰を指名しようかな」

アリスは、わざとらしく眉間にシワを寄せて、悩むように目を細める。

「文か翼でしょ? 命乞いするなら聞いてあげる。5秒じゃつまんないから、多数決宣言する前に、二人の言い分をじっくり聞いてあげるよ。あ、ウチが飽きたら即効多数決に持ち込むからよろしく」

楽しそうに言いながら、アリスは真珠の肩に手を置いた。

そんなアリスを、翼が睨みつける。

「アリス、なんであんたが勝手に、決める側みたいな顔してんの」

「公平にじゃんけんで決める? もうここまできたらさ」

文が気の抜けた声で提案をする。

「それとも、そこで眠ってる野風くんに聞いてみようか?」

真珠たちは硝子の柩に近寄って囲んだ。

「アリスって、ほんとに嫌なやつ、吹部のみんな怖がってるよ。あんた、本当は音大付属の高校行きたかったんでしょ、だってトランペットの音が半端なく綺麗だもんね」

真珠は無意識に頷いた。

他の生徒が言うのをためらうようなことを、アリスは大きな声で平然と発言する。

そんなアリスを怖がっている部員は多かったけど、真珠はアリスのことが嫌いじゃなかった。

強引なリーダーシップを発揮するアリスを格好いいと思うこともあったし、それにアリスが奏でるトランペットの音色には、特別に華やかな存在感があった。

「なにそれ、褒めてんの? 貶してんの? どっちにしてもムカつくんだけど。ウチは小学生の頃からプロのレッスン受けてきてんだよ、普通の吹奏楽部に負けるわけないっしょ」

「ふぅん。小学生の時から、お金も時間もかけて頑張ってたのに……受験は落ちたんだ。アリスってカラオケ下手くそだから、どうせ聴音と視唱がボロボロだったんでしょ」

試験管が演奏するメロディーや和音を正確に聴き取って、瞬時に楽譜に書き込む聴音と、出題された楽譜を見て正しい音程とリズムで歌う視唱。

真珠は、今から三ヶ月前の6月に、興味本位で調べた音大の試験科目を思い浮かべた。

調べてみると、実技や音楽の知識を問う科目以外にも、音大の試験の種類は多岐にわたっていた。

だから、真珠は努力する前に諦めた。音楽家を目指す人達は、きっと試験のために専門的な訓練を何年も積み重ねているんだ。その受験生の中でも試験を突破できる生徒は一握りで、将来活躍する音楽家となると、さらに人数は絞られていく。そんなことを考えると、平凡な女子高生の自分には試験を受ける資格がないとさえ、真珠は思った。

真珠と同じパートで指揮者の野風くんは1年生のときから、将来は作曲家になりたいんだと言っていた。その勉強のために、彼は吹奏楽部の指揮者を選んだとも言っていた。成美先生は、将来有望な野風くんの夢を後押しするように、通常教師が担当することが多いコンクールでの指揮を、野風くんが1年生のときから任せていた。

「はぁ? 自分が絶対音感もってるからって調子のんなよ、翼」

アリスの声が低くなる。それに対して翼は、真珠の横で涼しい顔をしていた。

そんなアリスと翼の言い合いがヒートアップしそうなタイミングで、唐突に文が笑いだした。

「二人とも十分すごいよ。私からしたら、アリスの演奏の表現力も、翼の絶対音感の才能も羨ましい」

文は微笑みながらアリスと翼を交互に見た。

真珠は誰とも目を合わせずに、また頷く。

「全然、私の絶対音感は才能っていうより、ただの体質みたいなもんだから。本物の才能っていうのは、野風倫太郎みたいな人のことを言うんだよ」

そう言いながら、翼が硝子の柩を指さしたから、四人の視線は自然と野風くんに集まった。

「親がプロの音楽家で、子供の頃から英才教育、小2でピアノのジュニア国際コンクールで史上最年少の金賞受賞。おまけに勉強できて顔までかっこいい……野風くん高校卒業したら留学したいって言ってたんだけどなぁ、なんで自殺なんてしちゃったんだろう」

文が呟く。

真珠も、同じことをずっと考えていた。

才能に溢れ、誰から見てもきらきらと輝いて見えた王子。

成美先生が言っていたように吹奏楽部自体に問題があったなら、野風くんなら自分で部員たちを集めて話し合いで解決しようとする気がした。そんな野風くんが自ら命を絶つなんて、やっぱり真珠は信じられない。

それに……野風くんが真珠に指揮を教えてくれるとき、彼は楽曲の奥にある作曲家についても、楽しそうに語ってくれた。そして「自分が作った曲が、いつか高校生の吹奏楽コンクールの課題曲に選ばれたら嬉しい」と、野風くんは照れくさそうに口にした。真珠は「野風くんなら、すぐに夢を叶えちゃうよ」と言いながら、将来、野風くんの曲を今の私たちとおなじ高校生がホールで演奏する光景をイメージした。そして、野風くんの夢が叶ったら、そのときは絶対に演奏を聴きに行こう、と心に決めた。

「わかる。私も野風くんが自殺したなんて信じられない。だって野風くん、ちょっと前に急に突発性難聴になっちゃったじゃん? それなのに、今までと変わらないくらい、ちゃんと指揮者も部長もやってた。その姿見ててさ、野風倫太郎は天才で、私たちみたいな普通の人間と違うんだな、って思い知ったよ」

楽しい思い出話をするように、翼の声は穏やかだった。

――野風くんが突発性難聴?

真珠は心臓が止まりそうになった。

文とアリスも驚いたような顔をしている。

数秒間、沈黙が流れたあと、翼が気まずそうに唇を噛む。

「ごめん。病気のこと、みんな知らなかったの? なんかごめん野風くん」

翼は硝子の柩で眠る野風くんに、両手を合わせて謝った。

「……野風くん、耳が悪かったの?」

久しぶりに発した真珠の声は、自分でも驚くくらいかすれている。

「全然知らなかったよ……いつから?」

「みんな知ってると思ってたから敢えて言わなかったんだけど。夏休み始まってすぐだから……一ヶ月前かな」

文の問いかけに、翼は難しい顔をして慎重に返した。

「それってさ……」

なにか言いかけたアリスの声を遮って、思わず真珠は叫んだ。

「野風くんが自殺したのって、病気のせいかも……!」

私たち四人は、顔を見合わせて頷き合ったあと、屈みこんで野風くんの顔をのぞきこんだ。

不意に、アリスが硝子の柩に手をかける。

誰かが止める間もなくアリスは柩の蓋を開けた。そして、アリスは野風くんの胸元あたりに両手を突っ込んだ。

「あはは、やっぱりあった! あると思ったんだよねぇ」

不敵な笑みを浮かべたアリスは、勢いよく両手を上に引き上げる。

その反動で、野風くんを覆っていた白い花々が、屈んでいる真珠の目の前に舞った。

「はい、文」

アリスは手に持ったものを、隣りにいる文に渡す。

「え、なんで私なの?」

「副部長でしょ。最後くらい、それっぽいことしてよ」

アリスは不機嫌そうに言って、持っている白い封筒を文に差し出した。

文は、封筒を受け取って手紙を取り出し、折りたたまれていた手紙を開いた。

「なにこれ……」

顔色を変えて、文が手紙を落とした。手紙はひらひらと舞い降りて、すべるように床に落ちる。翼とアリスは、床に落ちた手紙を囲うようにして、手紙の前にかがんだ。だから真珠も同じように手紙を覗き込むようにかがんだ。そのあと、文も同じようにその場に屈んだ。

親愛なる吹奏楽部のみんなへ

この吹奏楽部に入って、最高だったことと、最悪だったことがあります。

まず最初に、成美先生の元で吹奏楽の指揮を勉強できたこと。

これは、本当に僕にとって最高の経験だった。

そして、これが最悪の原因でもあった。

率直に言って、お前ら吹奏楽部の生徒は低レベルなくせに怠け者で、おまけに醜いエゴイストばかりだった。

みんなが同じ方向を向いているようで、それぞれ違う方を向いているような、そんなしょうもない環境だった。

特に黒崎アリスのわがままや自己中心的な振る舞いをなだめるのには、手を焼いた。

ヘラヘラしてなにもサポートしてくれない山本文には、失望した。

結城翼は愚痴を聞いてくれたけど、自分のことで精一杯なのか、いつも上の空。

そして、その他大勢の、さらにレベルの低い吹奏楽部のメンバーたち。

ホント、よくこんな状態で夏の全国で演奏したよなって思うくらい、バラバラで酷かった。

僕はバラバラなみんなをまとめようとした。だけど、まとまらない。

まとまらないのは仕方ないからと、必然的に僕と成美先生が理想とする完成ラインを大幅に下げることになった。

だから本当はやりたかった指揮ができなかった。

バカなやつらは余計なこと考えてないで、ちゃんと目の前のことだけに集中しろよ。

そういうフラストレーションがたまり続けたある日、僕の耳は死んだ。

突発性難聴で僕の音楽家としての人生は死んだ。

医者には、ストレスが原因で治るまで10年くらい見ておいたほうがいいと言われた。

ノイズが混じったまま、指揮なんてできない。

そう、僕の夢は、ここで終わったんだって思った。

演奏技術も大した事ない、それでいて、プライドと縄張り意識だけはいっちょ前に高い、お前らみたいなゴミに僕の人生は殺されたんだよ。

僕はもう生きる意味なんてない。

10年後。28歳からスタートできるような甘い世界じゃないことはわかりきっている。

だったら、もう僕が生きている意味はない。

僕が望むのは、死だ。

死んだあとも、お前らみたいなゴミを恨み続ける。

才能がない癖にバカの凡人が、のうのうと生き続けるのは最悪だ。

だから、お前らなんか、みんな死ねばいいんだ。

死ね、死ね、死ね。

どうしようもない君たちは、さっさと死んでください。

さようなら。

「遺書ってより……」

翼は言い淀んで、次の言葉が出てこなかった。

「めっちゃ恨んでるじゃん。私たちのこと。しかも、ここにいる3人、名指しじゃん。ショックなんだけど」

文も暗い顔をして呟いた。そして、数秒間だけ沈黙が流れた。

真珠もショックだった。もっと、自分になにかできることがあったんじゃないかって思った。ふたりきりで指揮のことについて話しているとき、野風くんはいつも前向きなことばかり言っていた。それも、上手くできない真珠のことをしっかりと庇うような優しい声をかけてくれた。

野風くんの指揮棒を折ってしまったとき、そのときに何度も謝る真珠に対しても、野風くんは優しかった。

『大丈夫。不慮の事故だし、そこに置いてた僕がいけなかったよ。だから、そんなこと気にしないで、演奏のこと考えよう。この話はこれでおしまい。みんなの演奏がどうすればひとつになるか、一緒に考えよう』

真珠は自分が無力に思えた。野風くんが生きている時に、もっといろんなことをしっかり考えて、いろんな課題を解決していけばよかったんだ。

そうすれば、野風くんは突発性難聴にもならずに、来年の今頃は留学して、オーストリアのどこかのマエストロの弟子になっている未来があったのかもしれない。

こんな高校の吹奏楽部の音楽室で生涯を終わらせてはいけない人間だったんだ。野風くんは――。

「自分に酔いすぎなんだけど、ポエムかよ」

「……アリス。ひどすぎるよそれ」

アリスの愚痴を止めたのは文だった。

「ひどくなんてないでしょ。王子がうちらに、呪いかけたんだとしたら、叶ってるじゃん。よかったね、自惚れ王子。あんたこそ、自己中じゃん」

「アリス、やめて」

翼も文と同じように、アリスを止める。

「あはは、つまんないの。翼も文も、手紙で名指しされてたじゃん。なのにこの手紙に対して、イラつかないんだ。私はめっちゃ自己中な王子にものすごくムカついたんですけど!」

怒鳴るアリスを落ち着かせるように、文がアリスの手をとる。そんな文を、アリスは振り払った。

「私たちが悪かったんだよ。副部長だったのに、なにも出来なかったこと、今更後悔してる」

「は? 後悔しても遅いんですけど。マジで今更すぎるし、死人に死ねとか言われて、腹が立たないわけ? なんか自分だけ必死感だして、被害者ぶってさ。そんなマインドなら、留学しても挫折して、自殺してたかもね」

「アリスいい加減にして! もう、やめてくれない? それを言うなら、自己中なのアリスのほうだよ! 野風くんも私も、副部長として、あんたの高圧的で自己中心的な意見をできるだけまとめるように努力してきたのに、ひどくない?」

「じゃあ、文が王子を殺したようなものだよ。ウチはただ、自分の主張をしてただけだし。このヘタレ王子が勝手に思い悩んでただけじゃん」

「ふざけんな!」

怒鳴り声を上げて文はいきなりアリスに飛びかかり、思いっきりアリスの顔面を殴った。最初のうちはアリスも振り払おうとしてたけど、途中で抵抗を諦めたのか、馬乗りされた状態で大人しく文に数発殴られていた。真珠も、翼も、あっけに取られて止めることはせず、ただ驚いて眺めていた。

「……痛いんだけど」

アリスの苦しそうな声がする。

「王子は死ぬとき、この数百倍痛かったはずだよ!」

「自殺のことなんか知らねーよ。てか、黙ってる白井真珠は、どう思ってるわけ?」

三人の視線が一気に自分に集まるのを真珠は感じた。

「野風くんは優しかった。野風くんらしくない」

あの手紙は野風くんらしくない。真珠はさっき思っていたことをそのまま口にした。すると三人とも、怪訝そうな表情を浮かべたから、真珠は自分が場違いなことを言ったのかという気まずさで顔が熱くなった。

「どこが優しい、だよ。遺書に死ねって書いたやつに優しさの要素なんてないじゃん」

アリスが言った直後、文はまたアリスを殴った。ぱちんという乾いた音が音楽室に響いたあと、文の動きは止まった。

また数秒間、沈黙が流れた。

「……なんでいつもアリスはこうなの? 殴っても殴っても、なにも気持ちなんて晴れないや」

文の声は震えている。

「そのへんにしよう、文」

翼がようやくなだめるように文に声をかけると、文は馬乗りをやめて、立ち上がった。そして、イライラをぶつけるように、両手で自分の髪をわしゃわしゃとした。

『5、4』

突然、音楽室のスピーカーからアナウンスが流れ出す。

「え、なんか勝手にカウント始まったんだけど。じゃあ殴られたから、文にしまーす」

アリスはバンザイするみたいに大きく両手を挙げた。

『3』

淡々としたカウントダウンが響いている。

だけど、翼も文もうなだれたままで、アリスに続いて誰かを指名することはなかった。

『2、1。終了』

「ねぇ成美せんせー。犯人は文でーす。さっさとビリビリさせて殺してくださーい」

『あなた、勘違いしているようね。黒崎さん』

「え?」

『私は一言も「多数決をしてください」と言っていませんよ』

「じゃあなに?」

真珠はルールが書かれた黒板に視線を向けた。そして、真珠は即座に成美先生が言っている意味を理解してしまった。

『14時半になりました。あなたたちには、罪を償ってもらいます。野風倫太郎に謝罪してください』

その放送のあと、アリスは狂ったように大声で笑いはじめた。そして、誰もなにも言わずに立ち上がり、四人は硝子の柩の前に集まった。真珠は右手を伸ばして、野風倫太郎の白い頬に触れてみた。

野風くんの肌は冷たくて、真珠は泣きそうになった。

『制限時間は5秒です』

「殺るなら、早く殺してよ。焦らさないでよ!」

アリスは笑い続けながら、スピーカーに向かって叫んだ。

『5』

「野風くん、悩み聞いてたのに、何も出来なくてごめんね」

翼は静かにそう言い残して、窓側の方へ歩き始めた。

『4、3』

「野風くん、ごめんね。私がもっとしっかりしてたらこんなことにならなかったね」

文は涙を流して、硝子の柩にもたれるように座り込んだ。

「あはは、あんたたち全員ばっかみたい。こんなやつになんか謝って」

アリスはそう言いながら、硝子の柩に両手を入れ、そして、無数の白い花を、笑いながら何度も、何度も何度も放り投げた。辺りは白い花が舞って、真珠にはその白さが雪に見えた。

『2、1』

「ごめんね。野風くん」

真珠は野風くんに話しかけて、再び野風くんの頬を撫でた。

「死んだバカのために死ぬのって、マジ最悪――ー!!」

アリスは両手で思いっきり、ありったけの白い花をぶわっと、上に放り投げた。

すると、その直後、苦しそうに悲鳴を上げて、アリスは態勢を崩した。そばにいた真珠がアリスに駆け寄ったけど、遅かった。アリスはそのまま倒れて硝子の柩の縁に頭をぶつけ、床に倒れ倒れ込むと動かなくなった。

○第七楽章〈3年生 指揮者 白井真珠〉

三人が死んで静かになった音楽室は、真珠にとって不気味に思えた。

たった1時間半前。デスゲームが始まるまでは61人も音楽室にいたのに……。

真珠は、おもむろに胸ポケットから生徒手帳を取り出しすと、床に叩きつけた。そしてその上から手帳を何度も何度も踏みつける。

「なんでなんで、どうしてなの! どうして私は死なないの?」

真珠が、いくら大きな声で叫んでも、誰も答えてはくれなかった。

音楽室の出口付近を恐る恐る見に行くと、部員の亡骸が積み重なって山になっていた。不意にグランドピアノの方から、ドアが開く音がして、真珠は視線をむけた。

成美先生が音楽準備室と繋がっているドアを開けて、まっすぐ真珠の方に向かってくるのが見えた。

「気分はどう? みんな死んでいったわね。野風くんと同じように」

「いいえ、野風くんと他の生徒たちは全く違います。野風くんは絶望と失望を抱えたまま死にましたが、ほかの部員はパニックのまま死にました」

「そのとおりね。白井さん、この吹奏楽部のなかで唯一、あなただけが、最初から生きる権利がありました」

成美先生は、少し微笑んで黒板を指さした。

①吹奏楽部の生徒は、指揮者一名を除いて全員参加者です

「野風くんのことじゃなかったんだ。――私だって、野風くんのこと救えなかったのに、生きる権利なんかあるんですか」

真珠は息を吐き、成美先生をじっと見つめた。成美先生の足元には、さっき読んだ野風倫太郎の遺書が落ちている。成美先生は屈んで、その遺書を手に取った。

「白井さん、この遺書について、どう思いましたか?」

「――えっ?」

「あなたはさっき、こう言ってました。『野風くんは優しかった。野風くんらしくない』と」

そして、成美先生は遺書をビリビリに破きはじめた。遺書が細くなっていくのを真珠はただ眺めていることしかできなかった。細い束になった遺書をひとつにまとめ、成美先生はさらにそれを破いた。細かくなった無数の紙が成美先生の足元へひらひらと落ちていった。

成美先生は黒いワンピースのポケットから封筒を取り出して、それを真珠に差し出した。

「なにしてるの? 受け取りなさい」

急かされた真珠は戸惑いつつ、封筒を受け取った。

「それは野風くんの本当の遺書よ。あなたの才能は私も知っていたわ。だけど、彼の方がずっとあなたのこと買っているみたいよ。さあ、これを持って、旧校舎から出なさい」

「――成美先生はどうするんですか」

「私も音楽室で死ぬ。野風くんの家族に提案したことはすべてやった。『彼を追い詰めた部員に厳重注意し制裁を与える』という約束は、ちゃんと果たせたと思う。あとは私自身の後始末よ。白井さん知ってる? 8月31日と9月1日は、自殺する学生の人数が一年のなかで最も多いの。令和になってから、国内で自殺した小中高生の数が毎年600人を超えている。それと比べると、ここで死んだ生徒60人は、たった十分の一以下です。これから先生は、みんなが事故死に見えるように証拠を隠滅します。その方が校長先生や教育委員会にとっても都合がいいはずですから。それに……野風くん以外は、誰も遺書をのこしてないはずです」

真珠は息をのんだ。胸が苦しくて、また涙が溢れてくる。

デスゲームで生き残ったのは真珠ひとりだけ。そしておそらく、9月1日にここで起きた吹奏楽部の真実は、真珠の記憶だけに残る。

「白井真珠さん。あなたはしっかり生きてね」

成美先生は、悲しそうに微笑んでいた。

「さあ、走りなさい。あなたは野風くんの無念を晴らせるほどの才能を持っているんだから。早く走りなさい!」

真珠は立ち上がって涙を拭うと、硝子の柩に眠る野風倫太郎を見た。

「さよなら、野風くん」

そう言い残して、真珠は音楽準備室のドアの方へ走りはじめた。

◯エピローグ

あれから10年経った今、旧校舎があった場所に建てられた慰霊碑の前で、真珠は両手を合わせた。10年前の9月1日に起きた事件は、古くなった旧校舎の不慮の火災事故として、世間に取り上げられた。それは本当に成美先生が言ったとおり、事件ではなく、事故になった。

真珠は、スマホを操作して、今年の高校吹奏楽コンクールの課題曲になった『硝子の柩』を流しはじめた。あのとき野風くんが話してくれた彼自身の夢が、長い年月をかけてやっと叶ったんだと思うと、真珠はほっとした。スマホを慰霊碑の献花台の上に置く。

そして真珠は、バッグからシワシワになった封筒を取り出して、その中に入っている遺書を開いた。

「本当に最後の最後まで、優しかったんだね。野風くんは」

そう呟いても、もちろん、誰も返事なんてしてくれなかった。

「野風くんと一緒にこの曲、作ったみたいな感じがしたんだ。見守ってくれてたんだね、ありがとう」

真珠が話し続けても、誰も返事なんてしてくれなかった。

「野風くん、安心してね。これからは、ひとりでもっと頑張る。私、もっといい曲作るから」

スマホから流れている『硝子の柩』が、なぜか途中で途切れてしまったから、真珠は遺書をバッグの中に戻した。

空を見上げて深呼吸をしたあと、真珠はスマホを手に取って、一時停止になった曲を再び流しはじめた。

※参考資料

・文部科学省 18歳以下の日別自殺者数

https://www.mext.go.jp/content/20200824-mext_jidou01-000009294_011.pdf

・厚生労働省 自殺者の年次比較

https://www.mhlw.go.jp/content/r2h-1-1-06.pdf