「ごちそうさまでした」

食事を終えて、僕は手を合わせる。

まだ隣の席でありすはちまちまと食事を進めていた。短いつきあいだけれど、ありすの食べる速度がかなり遅いと言うのはすぐにわかった。

健さんはまだ仕事が残っているらしく、食事を済ませるとすぐに出て行っており、奈々子さんは台所で片付けをしている。ここには僕とありす、そしてミーシャしか残されていない。

「お母さんの料理、美味しいですよね。こんなに美味しいご飯を作ってくれるお母さんを見習いたいなってずっと思っているんです」

ありすはにこやかに笑いかけてくる。こうして笑顔を向けていると可愛さがより際立つような気がする。

と、台所の方から奈々子さんの声が響いてくる。

『有子ちゃん、いま手伝ってくれてもいいのよー。それともお夕飯は一緒に作る?』

「え、えーっと。また今度ーっ。今日は春渡しの準備もあるしっ」

『あらあら、仕方ないですね。また今度にしましょう』

慌てた様子で答えるありすに、台所からどこか余裕のある声が響く。

こんな日常をこの家族はずっと繰り広げてきたのだろう。

僕の家族は決して仲が悪い訳ではなかったけれど、一緒にいる時間は少なかったかもしれない。父はいつも忙しかったし、母も同じように仕事に追われていた。兄は就職する前まではそれでも一緒にいる事も多かったけれど、仕事を始めてからは両親と同じように帰りも遅くなった。

僕は家で一人でいる事が多かったと思う。

休みの日には家族で過ごしていた事もあったけれど、ただ両親の休みの日はとても少なかった。会社を経営するというのは、自分の時間を犠牲にするという事なのかもしれない。

だからありすが、この家族が少しばかりうらやましい気もしていた。わざわざ仕事を中断して家で食事をとる健さんや、それを迎える奈々子さんやありす。

もしも自分に新しい家族が出来るのならば、こんな風な家族でありたい。一緒にいられる家族でありたい。そう思った。

「謙人さん。どうかしましたか?」

ありすはいつの間にか食事は終えていたようで、僕の顔を心配そうにのぞき込んでいた。

「いや、なんでもないよ」

「それならいいんですけど。あ、そうだ。謙人さん。午後は予定はありますか?」

ありすは不意に思いついたように両手を合わせて柏手を打つ。

「特に何もないけど」

「だったら、一緒にきてもらいたいところがあるんですけど、いいですか?」

「いいよ。どうせ暇だしね」

「えへへ。じゃあ、さっそく準備してきますね。すぐ行きましょう。謙人さんもお手洗いとかあったら、先にいっておいてください」

ありすは一転して嬉しそうな顔を浮かべると、自分の部屋の方へと向かっていく。

「ふーん。どうやらあそこにいくつもりみたいだね」

ミーシャはつぶやくように告げると、それから大きくあくびを漏らしていた。今まではテーブルの下に隠れていたようだ。

「ミーシャはどこにいくかわかっているの?」

「まぁね。そもそも有子のやる事ならだいたい予想がつくよ。長いつきあいだし」

ミーシャはぴょんと椅子の上に飛び乗ると、それから僕の方をまっすぐにじっと見つめてくる。

「君はずいぶん有子に好かれたみたいだね」

「え、どこからそんな話に」

突然の台詞に僕は驚きを隠せなかった。

確かに嫌われてはいないとは思っていたけれど、かといってそこまで好かれるほどの何かがあった訳でもない。強いて言うならば占いの話くらいだろうか。

「これから行く場所にいけばわかるさ」

ミーシャはそういって、これ以上の答えは返してくれなかった。

「まだかかるのかな」

しばらく歩いていたが、思っていたよりも距離があった。そこそこ歩いたとは思う。

旅を続けているだけに多少歩くのはそれほど苦にはならない。しかしどこに向かっているのかもわからない道のりは、少しばかり骨が折れる。

「もうつきますよー。ここを登ればすぐです」

ありすは小高く盛り上がった場所を指さす。

確かにそこを登れば終わりというのならば、もうそれほど距離はない。

僕は気力を取り戻して、目の前に見える土手を登り始める。

「はい。つきました。謙人さん、見えますか?」

ありすの声に僕は土手を上りきって、その向こう側へと目を向ける。

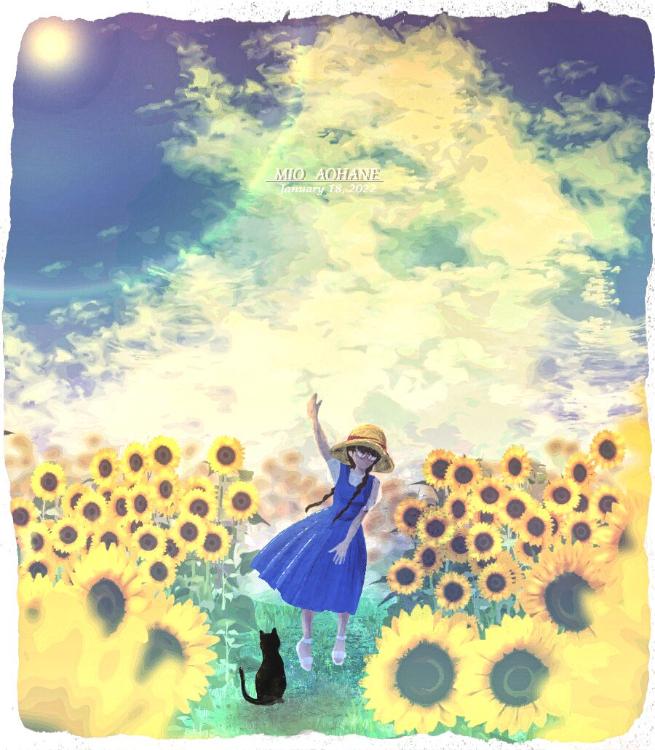

そこにあったのは、一面のひまわり畑だった。

大きな黄色い花びらが一斉に風に揺れていた。

僕達が背にした太陽へと向けて、ただ笑うようにその花を揺らす。

ゆらゆらと、風の中に黄色だけが波のように揺れては引いていく。

ありすよりも背の高いひまわりは、この先全ての場所を包みこむように広がっている。

「すごい……」

それ以上、この光景を表す言葉を僕は持っていなかった。

ただ黄色と緑と茶色だけが世界を満たしていた。

「気に入ってもらえましたか。ここは私のお気に入りの場所なんです」

ありすは土手の上に腰掛けると、その先に広がるひまわりをじっと見つめている。

ひまわりに何か語りかけるように見つめるありすに、僕はなぜか目を離せなかった。

「ひまわりって、お日様の方をずっと向いているんですよ。知っていました?」

「理科の時間か何かに習ったような気がする」

「ふふ。不思議ですよね。これだけの数のひまわりが、ゆっくりとお日様を追いかけていくんです。どんなに背を伸ばしてもお日様には届かないのに」

ありすは僕に背を向けたまま、ひまわりの方をじっと見つめている。

「だからでしょうか。ひまわりの花言葉は『あなただけを見つめている』なんだそうですね。謙人さん、知っていましたか?」

「いや、知らなかった」

僕はありすとひまわりを交互に少しずつ視線を送る。

あなただけを見つめている。

ずっと回りの人達からありすの事を意識させられ続けてきたから、そこにこんな事を言われると嫌でもありすの事を考えてしまう。

ありすはただ花言葉を教えてくれただけだろうし、深い意味なんてないのだろう。

だけどなぜか彼女から目を離せなかった。

「ひまわりはずっとお日様を追いかけて、追いかけて、でも届かなくて。届かない想いをずっと胸に抱いているんだと思うと、なんだか切ないですね」

ありすは僕の方に振り返る事もなく、背を向けたまま静かな声で告げる。

風がひまわりを揺らしている。

食事を終えて、僕は手を合わせる。

まだ隣の席でありすはちまちまと食事を進めていた。短いつきあいだけれど、ありすの食べる速度がかなり遅いと言うのはすぐにわかった。

健さんはまだ仕事が残っているらしく、食事を済ませるとすぐに出て行っており、奈々子さんは台所で片付けをしている。ここには僕とありす、そしてミーシャしか残されていない。

「お母さんの料理、美味しいですよね。こんなに美味しいご飯を作ってくれるお母さんを見習いたいなってずっと思っているんです」

ありすはにこやかに笑いかけてくる。こうして笑顔を向けていると可愛さがより際立つような気がする。

と、台所の方から奈々子さんの声が響いてくる。

『有子ちゃん、いま手伝ってくれてもいいのよー。それともお夕飯は一緒に作る?』

「え、えーっと。また今度ーっ。今日は春渡しの準備もあるしっ」

『あらあら、仕方ないですね。また今度にしましょう』

慌てた様子で答えるありすに、台所からどこか余裕のある声が響く。

こんな日常をこの家族はずっと繰り広げてきたのだろう。

僕の家族は決して仲が悪い訳ではなかったけれど、一緒にいる時間は少なかったかもしれない。父はいつも忙しかったし、母も同じように仕事に追われていた。兄は就職する前まではそれでも一緒にいる事も多かったけれど、仕事を始めてからは両親と同じように帰りも遅くなった。

僕は家で一人でいる事が多かったと思う。

休みの日には家族で過ごしていた事もあったけれど、ただ両親の休みの日はとても少なかった。会社を経営するというのは、自分の時間を犠牲にするという事なのかもしれない。

だからありすが、この家族が少しばかりうらやましい気もしていた。わざわざ仕事を中断して家で食事をとる健さんや、それを迎える奈々子さんやありす。

もしも自分に新しい家族が出来るのならば、こんな風な家族でありたい。一緒にいられる家族でありたい。そう思った。

「謙人さん。どうかしましたか?」

ありすはいつの間にか食事は終えていたようで、僕の顔を心配そうにのぞき込んでいた。

「いや、なんでもないよ」

「それならいいんですけど。あ、そうだ。謙人さん。午後は予定はありますか?」

ありすは不意に思いついたように両手を合わせて柏手を打つ。

「特に何もないけど」

「だったら、一緒にきてもらいたいところがあるんですけど、いいですか?」

「いいよ。どうせ暇だしね」

「えへへ。じゃあ、さっそく準備してきますね。すぐ行きましょう。謙人さんもお手洗いとかあったら、先にいっておいてください」

ありすは一転して嬉しそうな顔を浮かべると、自分の部屋の方へと向かっていく。

「ふーん。どうやらあそこにいくつもりみたいだね」

ミーシャはつぶやくように告げると、それから大きくあくびを漏らしていた。今まではテーブルの下に隠れていたようだ。

「ミーシャはどこにいくかわかっているの?」

「まぁね。そもそも有子のやる事ならだいたい予想がつくよ。長いつきあいだし」

ミーシャはぴょんと椅子の上に飛び乗ると、それから僕の方をまっすぐにじっと見つめてくる。

「君はずいぶん有子に好かれたみたいだね」

「え、どこからそんな話に」

突然の台詞に僕は驚きを隠せなかった。

確かに嫌われてはいないとは思っていたけれど、かといってそこまで好かれるほどの何かがあった訳でもない。強いて言うならば占いの話くらいだろうか。

「これから行く場所にいけばわかるさ」

ミーシャはそういって、これ以上の答えは返してくれなかった。

「まだかかるのかな」

しばらく歩いていたが、思っていたよりも距離があった。そこそこ歩いたとは思う。

旅を続けているだけに多少歩くのはそれほど苦にはならない。しかしどこに向かっているのかもわからない道のりは、少しばかり骨が折れる。

「もうつきますよー。ここを登ればすぐです」

ありすは小高く盛り上がった場所を指さす。

確かにそこを登れば終わりというのならば、もうそれほど距離はない。

僕は気力を取り戻して、目の前に見える土手を登り始める。

「はい。つきました。謙人さん、見えますか?」

ありすの声に僕は土手を上りきって、その向こう側へと目を向ける。

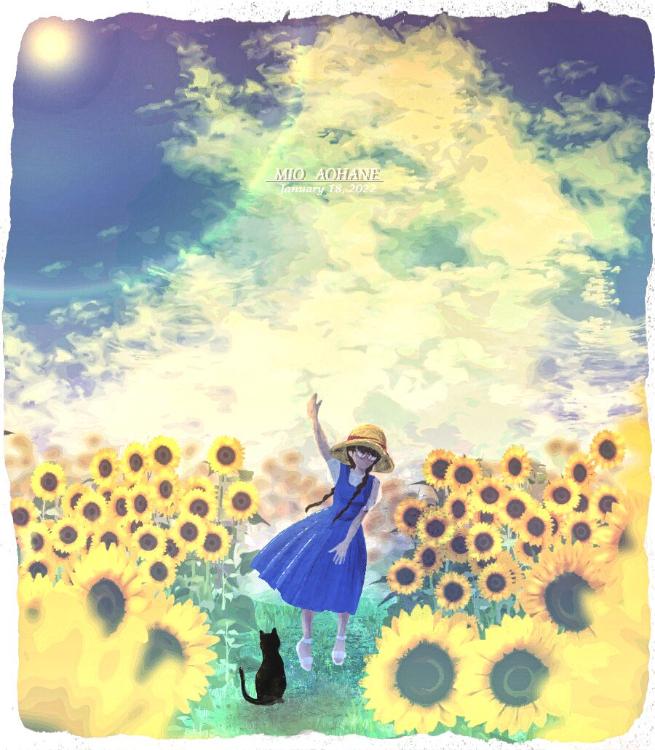

そこにあったのは、一面のひまわり畑だった。

大きな黄色い花びらが一斉に風に揺れていた。

僕達が背にした太陽へと向けて、ただ笑うようにその花を揺らす。

ゆらゆらと、風の中に黄色だけが波のように揺れては引いていく。

ありすよりも背の高いひまわりは、この先全ての場所を包みこむように広がっている。

「すごい……」

それ以上、この光景を表す言葉を僕は持っていなかった。

ただ黄色と緑と茶色だけが世界を満たしていた。

「気に入ってもらえましたか。ここは私のお気に入りの場所なんです」

ありすは土手の上に腰掛けると、その先に広がるひまわりをじっと見つめている。

ひまわりに何か語りかけるように見つめるありすに、僕はなぜか目を離せなかった。

「ひまわりって、お日様の方をずっと向いているんですよ。知っていました?」

「理科の時間か何かに習ったような気がする」

「ふふ。不思議ですよね。これだけの数のひまわりが、ゆっくりとお日様を追いかけていくんです。どんなに背を伸ばしてもお日様には届かないのに」

ありすは僕に背を向けたまま、ひまわりの方をじっと見つめている。

「だからでしょうか。ひまわりの花言葉は『あなただけを見つめている』なんだそうですね。謙人さん、知っていましたか?」

「いや、知らなかった」

僕はありすとひまわりを交互に少しずつ視線を送る。

あなただけを見つめている。

ずっと回りの人達からありすの事を意識させられ続けてきたから、そこにこんな事を言われると嫌でもありすの事を考えてしまう。

ありすはただ花言葉を教えてくれただけだろうし、深い意味なんてないのだろう。

だけどなぜか彼女から目を離せなかった。

「ひまわりはずっとお日様を追いかけて、追いかけて、でも届かなくて。届かない想いをずっと胸に抱いているんだと思うと、なんだか切ないですね」

ありすは僕の方に振り返る事もなく、背を向けたまま静かな声で告げる。

風がひまわりを揺らしている。