灯りの落とされた薄暗い部屋に、乾いた咳の音だけが聞こえる。

譲原皇の寝所には、寝台に横たわる彼以外に、何人かの女官が控えていた。

譲原皇は食事もままならなくなり、寝たきりとなっていた。

げっそりとこけた頬、苦し気に口元を覆う手も、骨と筋ばかりが目立った。

乾いた咳が幾度となく繰り返されていたが、そこに水音が混ざると、控えていた女官がそれぞれに濡れ布巾や椀を持って介助に入る。

掌に広がる温かい感触に、譲原は薄っすらと目を開く。

そこへはやはり、赤いものが滴っていた。

(そろそろ私も……、姉上の許へ逝かねばならないか……)

死ぬ事は、それほど怖くはない。

もうとっくに覚悟は済んでいた。

けれど、可愛い子ども達を残して逝くことだけが、譲原には酷く心残りだった。

葛原なら、きっと真面目に国に尽くしてくれるだろう。

小柚も、あの母が付いていれば大丈夫だろう。

心配なのは、菰野だった。

母も父も無く、何を残してやることもできない。

それどころか、本当のことすら、まだ話せずにいる。

譲原は、身動きの取れぬ病床で、ただひたすらに菰野を憂いていた。

(菰野……)

----------

菰野は、誰かに呼ばれた気がして足を止めると、振り返った。

譲原皇によく似た栗色の髪が小さくなびく。

主人の後ろに付き従っていた久居も、菰野に倣い立ち止まる。

「いかがなさいましたか?」

「いや……何でもない……」

ほんの少し眉を寄せて俯く菰野に、久居は心中を慮る。

「菰野様……」

二人は譲原皇への謁見を断られ、部屋へと戻る途中だった。

菰野達は、もう六日も譲原皇に目通りできずにいる。

皇の容態はそれほどまでに悪いのかと、思いはしても、お互い口には出来なかった。

「兄様ーーーっ」

廊下の向こうから、鈴を転がすような可愛らしい声が聞こえる。

軽い足音と共に、瞳を輝かせ破顔した愛らしい少年が駆けてくる。

「菰兄様ーっ!」

幼い少年は、駆けてきた勢いそのままに、ぴょんと菰野の胸元に飛び込んでくる。

「小柚!」

久居は、小柚に対して膝を付く姿勢を取りつつも、抱き止める菰野がよろけない様、肩と腕でその背を支えた。

小柚の後ろからは、慌てて小さな主人の後を追う従者達の姿が見える。

「もう本丸に来ていたんだな」

声をかけると、菰野の胸元で幼い少年はパッと顔をあげる。

「はいっ、昨夜着きましたっ」

ニコニコと嬉しそうな顔を見ていると、菰野もつられて嬉しくなってくる。

「御戴冠式まで、まだ半月はあるだろう」

あまりに気の早い到着に、菰野は苦笑を浮かべつつもその頭を撫でてやる。

「葛兄様の御戴冠式もっっもちろん楽しみなのですがっっ、それよりっっ少しでも早く菰兄様にお会いしたかったのですっっ」

わふわふと全力で尻尾を振る子犬のような小柚に、菰野はいくらか気圧されつつも、微笑みを返す。

「ありがとう……」

自分よりもひとまわりは小さな頭を、菰野はそっと撫でる。

そこへ、低い声がじわりと滲むように響いた。

「ほう……」

ゾクリと背筋を這うような声に、小柚が弾かれるように顔を上げる。

従者達が一層姿勢を低くする中、菰野はゆっくりと振り返った。

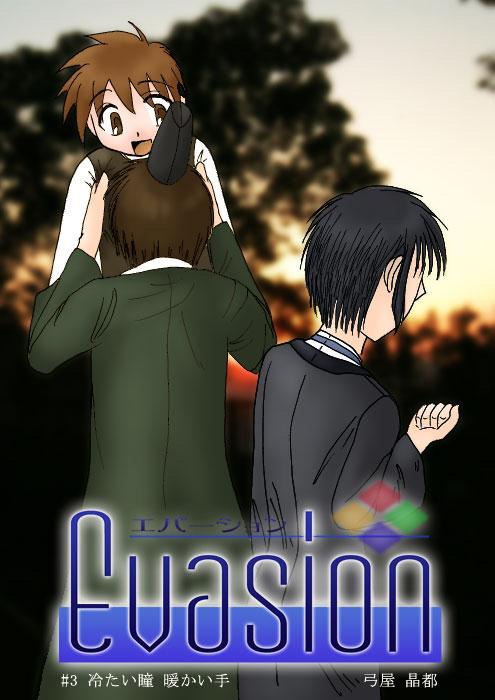

そこには、いつの間に現れたのか、この城の第一皇子である葛原が居た。

「面白いことを言うな、小柚」

葛原は、壁に肩を預けて腕を組み、こちらを見下ろしている。

今年で二十一歳になるその青年は、母親譲りの燻んだ黒髪を揺らして暗く笑った。

前髪は目の下あたりまで伸ばされていて、その目元を隠している。

「く、葛兄様……」

「まるで、私が”だし”にされているかのように聞こえるのだが?」

「い、いえ……その……」

言い淀む小柚を背に庇うように、菰野が一歩前に出る。

「葛兄様、小柚は分の低い私を気遣ったまでの事。決して葛兄様を軽んじたわけではありません」

菰野がふわりと微笑むと、張り詰めた空気がわずかに緩む。

「葛兄様の御戴冠式、私もとても楽しみにしております」

(菰野……)

葛原は感情の読めない表情で菰野を一瞥すると、黙って背を向けた。

去りゆく背中に、菰野が声をかける。

「叔母様にはお変わりありませんか?」

葛原は足を止めると、振り返らずに答える。

「そんなこと……お前には関係ないだろう……」

告げるその表情は酷く険しかったが、誰にも見られることの無いまま、葛原は立ち去る。

けれど、菰野には分かった。

その強く握り込まれた拳で、葛原がどんな顔をしていたのかが。

(葛兄様……)

はぁぁぁぁぁぁと大きなため息に、菰野は小柚を振り返る。

「怖かったです……」

率直な感想に菰野は苦笑を漏らす。

「こらこら、本丸に居る間は、言葉に気をつけるようにな」

そう嗜めながらも、菰野の心は六つ年上の義兄、葛原のことでいっぱいだった。

自分がまだ小柚ほどに幼かった頃、葛兄様は手習いが終われば毎日のように菰野の元を訪れ、日が暮れるまで共に過ごした。

優しく、聡明で、菰野をとても可愛がってくれていた義兄……。

一体いつから、何が理由でこんなことになってしまったのか。

菰野にはまだ分からなかった。

「菰兄様」

小柚の声に、菰野は我に返る。

「私も部屋に戻りますね。お昼を済ませたら……その……、菰兄様のお部屋に伺ってもよろしいですか?」

期待に満ちたつぶらな瞳に上目遣いで見上げられて、菰野は「ああ、待っているよ」と答えた。

途端、ぱあっと小柚が破顔する。

「では失礼しますっ」

ペコリと頭を下げると、小柚は嬉しそうに駆け去ってゆく。

その後を、数人の従者がまたパタパタと小走りで追いかけて行った。

「菰野様。今日のお墓参りはよろしいのですか?」

背後でようやく立ち上がった久居の落ち着いた声に尋ねられ、菰野はハッとする。

(そうだった! 今日はフリーさんに会う約束が……)

小柚に思わず二つ返事を返してしまった迂闊さを反省する菰野。

(いや、何故久居がそれを!?)

菰野の視線に気付いてか、久居が返事をする。

「今月に入ってずっと、二日おきにお墓へ行かれるので、私も把握しました」

「そ、そうか……」

妖精とのことがバレていない様子に、菰野がそっと息を吐く。

「せっかくなのですから、小柚様とお参りされてはいかがですか?」

そう言う久居の声がどこかよそよそしい気がして、菰野はもう一度その顔を見上げる。

久居はいつもと変わらない顔をしている……ようにも見えたが、わざと素知らぬ顔をしているようにも見えた。

(これは……何か気付かれてるんじゃないか?)

菰野は頭を抱える。

おかしいとは思っていた。

墓参りとは言え、久居がふた月もの間、一人で外出させてくれるなんて。

ちょっと考えてみれば分かるほどに、あり得ない事だった。

「どうかなさいましたか?」

久居が綺麗に微笑む。

その完璧なまでの美しさに、菰野はその笑顔が全くの作り物であると知る。

「何でも……ない……」

どこまで把握されているのかは分からなかったが、追求せずにいてくれるならば、それを有り難く思う事にして、菰野は話を切り上げた。

がっくりと肩を落とす年下の主人の背を、従者は満足気に見つめる。

主人は賢明だった。

限られた中ではあったが、自由を手放さない選択が出来たこの少年を、従者は心で讃える。

それで良いと、久居は思う。

「小柚様には私からお伝えしておきましょうか」

「いや、出かける前に寄って行く……。俺の空返事のせいだ」

菰野の言葉に、久居はもう一度、心の中で主人を誇りに思った。

----------

静かな静かな森の中。鳥の声すら聞こえないそんな場所に、二人は居た。

倒れた大木をベンチ代わりに、金髪の少女と栗色の髪をした少年が隣り合って座っている。

少女は触角を髪と一緒にハーフアップの要領で結んでいた。

その上を大きめのリボンで隠している。

「……と、言うわけなんだ」

菰野が苦笑とも自嘲とも取れないような笑みを滲ませつつ、言葉を切る。

「じゃあ、そのお供の人は、菰野がここに来てる事知ってるかもなんだ?」

フリーの問いに、菰野は今度こそはっきりと苦笑を浮かべて答える。

「うーん……多分」

「けど、そのお供の人はこんなとこまでは来れないよね」

「そうだね、どこまで知っているのか……」

と答えつつも、菰野は内心、久居なら全てを把握していてもおかしくないような気がしていた。

「フリーさんは、こんなに度々僕と会ってて大丈夫?」

菰野の心配に、フリーは笑顔を見せる。

「うん、最近はリルも全然ついて来るとか言わなくなったし……」

と、そこまで答えて疑問に思う。

「あれ? そういえば何で何も言わなくなったんだろう。ちょっと前までどこに行くにもしつこく付き纏ってきたのに……」

そんなフリーの言葉に、菰野の笑顔が小さく引き攣る。

フリーと菰野は、同じような顔でしばし見つめ合うと、声を重ねた。

「「まさか……ね……?」」