「ぜぇ〜ったい!!お断りよ!!」

私は屋敷中に響き渡る大声で叫んだ。

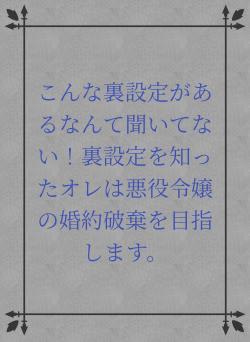

いきなり何なの?って思うかもしれないが、理由を聞けばきっと誰でも納得するだろう。

結婚願望ゼロの私にいきなり皇室が、釣書を送ってきたのだ!!

思わず、床に叩きつけたくなり、振りかぶったところで、執事のジルフとメイド長のミゼアに止められた。

離せ! やってられるか、こんなこと!!

誰からも婚約の申し込みが来ないように学園にいるときから高慢で冷徹な公爵令嬢を演じてきたというのに!!

全部ムダだっていうの??

「お嬢様!落ち着いて」

「アーシャ様」

「離して!このバカな申し込みなんて、消し炭にしてやるんだから!!」

その言葉に周りの使用人たちが更に慌て始めた。

「だ、駄目です!アーシャ様!!」

「ここで魔法を使っては屋敷が火事になります!」

更に私を抑え込もうとする人が増えた。

「おやめくださいっ」

「旦那様にお怒りになりますよ」

「お父様がなんだっていうのよっ!こんなもんを送り付けられるなんて、断らなかったお父様が悪いっ!!」

「ですが、これは皇室からの正式なもので」

「関係ないっ!」

「関係ありますっ」

「お嬢様っ、落ち着いて」

私から必死になって釣書を取り上げようとする執事&メイド長&使用人たち。

だが、この程度で諦める私じゃない!

この私を舐めるんじゃないわ。

一度決めたらやり遂げる。

それが私、アーシャルマ・ビルカインなんだから!!

ちょっとくらい燃えたって、修理すれば問題ない。

それよりも釣書が目の前に存在してること自体が大問題なのよ。

私は腕に力を込め、押さえつける使用人たちの腕をものともせず、釣書を床に投げつけた。

そのまま、指先に集中する。

ほのかに指先が温かくなるのを感じた。

「……燃えつくせ、ファ」

「やめろっっ!!」

最後に発動の言葉「ファイア」を唱える寸前に屋敷中に響き渡る声に留められた。

私は勢いよく振り返り、その声の主を睨みつけた。

「何ですか、お父様」

「何ですか、ではない。何だこの騒ぎは」

コツコツと音を立てて階段を下りてきた。

ジルフが私の腕から手を離し、お父様に近づいた。

「申し訳ございません。旦那様」

「謝罪はいい。一体何があったんだ」

ギロッと鋭い視線が私に向けられた。

そんな風に睨まれたって怖くないですからね。

お父様が団長を務める皇室騎士団の若い騎士なら縮み上がってしまうでしょうけど、私は平気。

18年娘をやっているのだから、この程度で怖がってなんていられない。

「ゴミが送られてきたので、焼却しようとしただけです」

何か問題でも?とあからさまに不機嫌な表情で答える。

「ゴミ、だと?」

私の足元に転がっている真っ白なベルベットの布地に金糸で装飾されている釣書に気づき、顔をしかめた。

「何故、それがそこに落ちている」

「簡単です。私が投げつけたからです」

「いや、私が聞いているのはそういうことではない。何故、お前の元にそれが届いているんだ」

「ジルフが皇室からの私宛に書簡が届いているというので受け取ったら、ソレでしたの」

その言葉にジルフがこれでもかというほど腰を曲げて謝罪した。

「も、申し訳ございません。皇室からの書簡が旦那様ではなく、お嬢様へというのもおかしいと感じたのですが、必ずお嬢様に手渡して欲しいと使者の方がおっしゃられたものですから」

私も皇室からの至急の書簡など珍しいと思った。

前に貰ったのは第一皇子のリーフェルド殿下の成人を祝う舞踏会の招待状だったっけ。

その時は封書で届いたのだが、今回は何故か箱に入っていた。

封緘は何と皇帝陛下のものだった。

嫌な予感がしたものの、開けないわけにはいかなくて開けたら、この釣書だったのだ。

「はぁぁ~~」

お父様が大きく息を吐いた。

「陛下にはしっかりとお断りと伝えたのだがな」

「それならば、何故こんなものが送られてきたのですか!?」

「知るわけがないだろう。私ははっきりと陛下に娘に皇子妃は無理ですとお伝えしたのだ」

お父様がはっきりと断っていたのに送ってくるなんて、常識ないの?

それとも、馬鹿なの?

「お父様は断ったのですね」

「ああ、しっかりと陛下にはお断り申し上げた」

「そうなのですね」

開国から使えている家門であり、国を守る皇室騎士団長である父、ギルネスト・ビルカイン公爵がはっきりと断ったのだ。

それなのに釣書を送ってきたなんて。

それもお父様ではなく私に送ってきた。

床に落ちている釣書を無造作に拾い上げる。

「お嬢様?」

みんなが驚き、怯える瞳で私を見つめているのを無視しつつ、釣書を開いた。

そこには金糸のように輝くブロンドの髪に新緑のように瞳、嫌みなほど優しげな笑みを浮かべる男が描かれていた。

誰もが褒め称えるその美貌を前に私は思わず、拳を叩き込みたくなった。

その顔を見るたび、殴りたくなるのよ。

ええ、本気で。

「お父様」

「何だ?」

私の低く冷たい声にお父様が身構えた。

「ラージット殿下には直接、私がお断り致します」

「直接だと?いや、わざわざお前が出向かなくても」

「いえ、大丈夫です。殿下のことはよく知っていますから」

学園に通っているとき、あれほど冷たくあしらい、出来る限り接点を持たず、過ごしてきたって言うのに。

なんで、こんなものが送られてくるのよ。

学園での私のこと、嫌ってほど知っているでしょうが!

ほんの一週間前に卒業した皇室学園。

そこで私は第二皇子であるラージット殿下と三年過ごした。

その間、私を嫌うように徹底的に動いたっていうに。

殿下のプライドをバッキバキにへし折るために座学も魔法も剣術も全てトップで卒業したのよ。

誰からも結婚の申し込みが来ないように、『自分よりも下の人間を夫に持つ気はない』と宣言していたでしょ!

何で婚約の申し込みが来るのよっ!!

それとも何?

どんなに運命を捻じ曲げようとしても決められた運命からは逃れられないってことなの?

釣書の微笑む男の顔が目に入った。

ギリッと奥歯を噛み締める。

ムカつく。

マジでムカつく。

この笑顔が本当に鼻につくのよ。

あ~、もう!

やっぱり、燃やしてなかったことにした方が手っ取り早い気がしてきた。

でも、燃やしたからってまた送られてくるのは分かってる。

あのバカ、いやもとい殿下には直接断った方がいい。

それも一対一ではなく、他の人がいる面前で断る方がいい。

「お父様、陛下と殿下を交えてお会い出来るように手配していただけませんか?」

お父様は私の顔を見て、暫く考え込んだのち、頷いた。

「いいだろう。ただし、無茶なことはするなよ」

「ええ、わかっております。公爵家令嬢として恥ずかしくない態度できちんとお断りいたします」

ニコッと笑みを浮かべるとお父様はホッと安堵の表情を浮かべた。

「もしもの時は私が対処するからな」

「はい、頼りにしてます。お父様」

絶対に、絶対に、絶対に!

婚約なんてしないんだから!

私は絶対にこの運命を変えて見せる!!

私は屋敷中に響き渡る大声で叫んだ。

いきなり何なの?って思うかもしれないが、理由を聞けばきっと誰でも納得するだろう。

結婚願望ゼロの私にいきなり皇室が、釣書を送ってきたのだ!!

思わず、床に叩きつけたくなり、振りかぶったところで、執事のジルフとメイド長のミゼアに止められた。

離せ! やってられるか、こんなこと!!

誰からも婚約の申し込みが来ないように学園にいるときから高慢で冷徹な公爵令嬢を演じてきたというのに!!

全部ムダだっていうの??

「お嬢様!落ち着いて」

「アーシャ様」

「離して!このバカな申し込みなんて、消し炭にしてやるんだから!!」

その言葉に周りの使用人たちが更に慌て始めた。

「だ、駄目です!アーシャ様!!」

「ここで魔法を使っては屋敷が火事になります!」

更に私を抑え込もうとする人が増えた。

「おやめくださいっ」

「旦那様にお怒りになりますよ」

「お父様がなんだっていうのよっ!こんなもんを送り付けられるなんて、断らなかったお父様が悪いっ!!」

「ですが、これは皇室からの正式なもので」

「関係ないっ!」

「関係ありますっ」

「お嬢様っ、落ち着いて」

私から必死になって釣書を取り上げようとする執事&メイド長&使用人たち。

だが、この程度で諦める私じゃない!

この私を舐めるんじゃないわ。

一度決めたらやり遂げる。

それが私、アーシャルマ・ビルカインなんだから!!

ちょっとくらい燃えたって、修理すれば問題ない。

それよりも釣書が目の前に存在してること自体が大問題なのよ。

私は腕に力を込め、押さえつける使用人たちの腕をものともせず、釣書を床に投げつけた。

そのまま、指先に集中する。

ほのかに指先が温かくなるのを感じた。

「……燃えつくせ、ファ」

「やめろっっ!!」

最後に発動の言葉「ファイア」を唱える寸前に屋敷中に響き渡る声に留められた。

私は勢いよく振り返り、その声の主を睨みつけた。

「何ですか、お父様」

「何ですか、ではない。何だこの騒ぎは」

コツコツと音を立てて階段を下りてきた。

ジルフが私の腕から手を離し、お父様に近づいた。

「申し訳ございません。旦那様」

「謝罪はいい。一体何があったんだ」

ギロッと鋭い視線が私に向けられた。

そんな風に睨まれたって怖くないですからね。

お父様が団長を務める皇室騎士団の若い騎士なら縮み上がってしまうでしょうけど、私は平気。

18年娘をやっているのだから、この程度で怖がってなんていられない。

「ゴミが送られてきたので、焼却しようとしただけです」

何か問題でも?とあからさまに不機嫌な表情で答える。

「ゴミ、だと?」

私の足元に転がっている真っ白なベルベットの布地に金糸で装飾されている釣書に気づき、顔をしかめた。

「何故、それがそこに落ちている」

「簡単です。私が投げつけたからです」

「いや、私が聞いているのはそういうことではない。何故、お前の元にそれが届いているんだ」

「ジルフが皇室からの私宛に書簡が届いているというので受け取ったら、ソレでしたの」

その言葉にジルフがこれでもかというほど腰を曲げて謝罪した。

「も、申し訳ございません。皇室からの書簡が旦那様ではなく、お嬢様へというのもおかしいと感じたのですが、必ずお嬢様に手渡して欲しいと使者の方がおっしゃられたものですから」

私も皇室からの至急の書簡など珍しいと思った。

前に貰ったのは第一皇子のリーフェルド殿下の成人を祝う舞踏会の招待状だったっけ。

その時は封書で届いたのだが、今回は何故か箱に入っていた。

封緘は何と皇帝陛下のものだった。

嫌な予感がしたものの、開けないわけにはいかなくて開けたら、この釣書だったのだ。

「はぁぁ~~」

お父様が大きく息を吐いた。

「陛下にはしっかりとお断りと伝えたのだがな」

「それならば、何故こんなものが送られてきたのですか!?」

「知るわけがないだろう。私ははっきりと陛下に娘に皇子妃は無理ですとお伝えしたのだ」

お父様がはっきりと断っていたのに送ってくるなんて、常識ないの?

それとも、馬鹿なの?

「お父様は断ったのですね」

「ああ、しっかりと陛下にはお断り申し上げた」

「そうなのですね」

開国から使えている家門であり、国を守る皇室騎士団長である父、ギルネスト・ビルカイン公爵がはっきりと断ったのだ。

それなのに釣書を送ってきたなんて。

それもお父様ではなく私に送ってきた。

床に落ちている釣書を無造作に拾い上げる。

「お嬢様?」

みんなが驚き、怯える瞳で私を見つめているのを無視しつつ、釣書を開いた。

そこには金糸のように輝くブロンドの髪に新緑のように瞳、嫌みなほど優しげな笑みを浮かべる男が描かれていた。

誰もが褒め称えるその美貌を前に私は思わず、拳を叩き込みたくなった。

その顔を見るたび、殴りたくなるのよ。

ええ、本気で。

「お父様」

「何だ?」

私の低く冷たい声にお父様が身構えた。

「ラージット殿下には直接、私がお断り致します」

「直接だと?いや、わざわざお前が出向かなくても」

「いえ、大丈夫です。殿下のことはよく知っていますから」

学園に通っているとき、あれほど冷たくあしらい、出来る限り接点を持たず、過ごしてきたって言うのに。

なんで、こんなものが送られてくるのよ。

学園での私のこと、嫌ってほど知っているでしょうが!

ほんの一週間前に卒業した皇室学園。

そこで私は第二皇子であるラージット殿下と三年過ごした。

その間、私を嫌うように徹底的に動いたっていうに。

殿下のプライドをバッキバキにへし折るために座学も魔法も剣術も全てトップで卒業したのよ。

誰からも結婚の申し込みが来ないように、『自分よりも下の人間を夫に持つ気はない』と宣言していたでしょ!

何で婚約の申し込みが来るのよっ!!

それとも何?

どんなに運命を捻じ曲げようとしても決められた運命からは逃れられないってことなの?

釣書の微笑む男の顔が目に入った。

ギリッと奥歯を噛み締める。

ムカつく。

マジでムカつく。

この笑顔が本当に鼻につくのよ。

あ~、もう!

やっぱり、燃やしてなかったことにした方が手っ取り早い気がしてきた。

でも、燃やしたからってまた送られてくるのは分かってる。

あのバカ、いやもとい殿下には直接断った方がいい。

それも一対一ではなく、他の人がいる面前で断る方がいい。

「お父様、陛下と殿下を交えてお会い出来るように手配していただけませんか?」

お父様は私の顔を見て、暫く考え込んだのち、頷いた。

「いいだろう。ただし、無茶なことはするなよ」

「ええ、わかっております。公爵家令嬢として恥ずかしくない態度できちんとお断りいたします」

ニコッと笑みを浮かべるとお父様はホッと安堵の表情を浮かべた。

「もしもの時は私が対処するからな」

「はい、頼りにしてます。お父様」

絶対に、絶対に、絶対に!

婚約なんてしないんだから!

私は絶対にこの運命を変えて見せる!!