「ちょっと!何で電話に出ないのよ!」

旭はバチンと音を立てて、右手の中の携帯を閉じた。

現在の時刻は、午前十二時過ぎ。これからの時間は講義も無く、丸々空いている。だから適当な男の子に付き合ってもらって、昼食とショッピング、それから夕飯まで済ましてしまう予定だった。

男と連絡が取れず、旭は足元に転がっていた小石を蹴飛ばす。

──夏休み明けで、お金がないっていうのに。

旭は盛大にため息をつき、思わず天を仰ぎ見た。

夏の、胃もたれしそうな程の青さが薄らいでいる。そんな高い空のど真ん中を、飛行機が突っ切っている。その真っ直ぐな軌道を眺めていると、昂っていた感情が少し落ち着いた。

そう、何も別に、男は一人ではない。足りないのであれば、新しく補給すれば良いだけの事。

旭はベンチから立ち上がり、歩き出した。暇があれば度々息抜きに立ち寄る、地元の小さな公園を後にする。

向かう先は駅だ。駅周辺なら、平日とはいえ、老若男女を問わず人が多く集まっている。

とりあえず、今日一日だけ遊んでくれる男を、たった一人、釣れれば良い。

旭はそう考えたのだ。

そうして、駅近くの商店街に着くや否や、あても無く店先をぶらついていく。

特に目立った素振りをするでもなく。雑貨屋や、カフェや、和菓子屋さんを、見て回る。ただのんびりと、何気なく。

それでも。

しばらくした後、ふ、と旭の隣に並び立つ人影があった。

「お姉さん、一人でこれからどこに行くの?」

頭上から掛かる声に、旭は足を止め、顔を上げる。

そこそこ顔の整った男が、にこにことこちらを見ている。茶色い髪は整えられていて背も高く、コミュニケーション能力も高い。

ああ、こいつは女慣れしていそうだ。

軽い口調と、清潔感のある見た目、人の良さそうな笑顔などから総合的に判断した結果、旭は標的を彼に定めた。

旭は男の目を見つめながら、甘い口調で囁く。

「ううん、どこにも行けないの。だからこうして、王子様が来てくれるのを待っていたの」

通常なら、反吐が出るような台詞。だが旭だけは、これを許された。

小柄な体躯に、ゆるく巻いた黒くて長い髪。ふわふわのスカートとブラウスを纏った、柔らかい印象のコーデ。極めつけは、アイドルの様な可愛い顔だ。

小さな顔に、大きな目。桜色の形の良い唇。白い肌に反して、赤く染まった頬。小麦色に肌を焼く女子が多い中、旭の様な女の子らしい恰好をしているのは珍しい方だった。

そんな彼女の、うるうるした瞳に仰ぎ見られれば、落ちない男はいなかった。

この男ももれなくその一員で、一瞬ぼうっと旭に見惚れていた。

が、

「そ、良かった。じゃあ俺にエスコートさせてよ」

と、にっこりと笑った。

男に自然な仕草で手を繋がれ、二人は歩き出す。

ふむ。なかなかのやり手だ、と旭は男への認識を上書きした。旭の顔面を以てしても、三秒しか顔を赤らめなかったからだ。

「お腹空いてない?何か食べたい物ある?」

男は浮足立った様子で、あれこれ旭に話しかける。旭も負けず劣らず、小動物の様な上目遣いで、男に媚びた。

「あなたとなら、どこでも良いよ」

そう、俯きがちに言うだけで、大抵の男は目尻を下げる。

そして、この男も例外では無かった。

「じゃあ、俺のお気に入りの喫茶店でご馳走させて。何選んでも美味しいんだ。きっと君も気に入るよ」

そう言いながら、嬉しそうに旭の掌をぎゅっと握る。

──調達完了。

旭は心の中で、ほくそ笑んだ。

「まだ一緒に居たい」

「私の王子様は、素敵だわ」

「夜ごはん、隣で食べてくれないの……?」

「大好き」

などの、旭の数々の攻撃を見事に喰らったF男(名前は既に覚えていない)は、旭の目論見通り、昼食と夕食を奢り、それに、長袖のワンピースを一着購入してくれた。

思わぬ収穫と、先程まで飲んでいたアルコールに、旭の頬は上気する。

イタリアンの店を出た頃には、三日月が夜空の頂点に君臨していた。

旭は左手の腕時計にわざとらしく顔を向け、言った。

「あら、もうそろそろ終電の時間。残念だけど、今日はこの辺で……」

解散したいサインを出す。半日共にして判明したこの男の理解力なら、十分伝わると思っていた。

だがF男は、旭の意に反して、駅とは反対の方向に向かって進んでいく。

しばらくは大人しくしていた旭だったが、入っていく路地の雰囲気に怪しさを感じて、F男を咎めようとした。

「ねえ、どこに──」

そんな旭の唇は、F男に強引に塞がれた。旭は少々驚いたが、動じることなく、F男の気が済むのを待つ。

その後、旭から離れ、それでも尚、旭の肩に手を回しているF男は、ある一点を指差していた。

ホテルだった。

F男は、爽やかな笑みを崩さず、告げる。

「ねえ、今度は俺がわがままを言う番だよ」

「あー……」

旭は逡巡する。F男とは今日限りの関係と考えていたが、彼はここまでずっと羽振りが良く、旭の気分を害することもしなかった。さらに、この男もこの男で、旭と深い関係になるつもりもないと見える。そうでなければ、出会ってすぐの夜を迫ることはしないだろう。

今後も使える男になるかもしれない。ここで彼に旭と関わり続けるメリットを与えるのは、長い目で見ると、旭が得をする可能性がある。例え、旭が身体を張ってもだ。

それに、仮に男が旭の身体目当てで、明日以降音信不通になったとしても、旭には何の問題もない。また新しい男を捕まえるだけだ。

以上の事を踏まえ、旭は、ふふ、と微笑んだ。

そして、

「良いわ。その代わり、素敵なお部屋でね?」

と、答えた。

午前十時半、旭は最寄り駅から自宅への帰路を辿っていた。

社会の流れを逆行するこの時間の空気は、何故かよそよそしい気がする。旭を迎える世界は秋晴れで涼しくて、通り抜けていく風も心地よいのに、その世界そのものに非難されている気分だ。

朝帰り、というものに自身が少なからず後ろめたさを抱えているからだろうか。そんなことに思考を巡らせながら、旭は歩く。

辿り着いたマンションのエレベーターに乗って自室を目指し、鍵を開ける。

「ただいま」

旭の声は、雑多な物で溢れる薄暗い部屋に吸い込まれていく。

返事をしてくれる者は、誰も居ない。それでも、帰宅の挨拶をしてしまう幼い頃からの習慣は、未だに抜けない。

ゴミで散らかった床の間を縫って、部屋の中を進む。昨日買ってもらった服が入っている紙袋は、途中でぽいと放り投げた。必要になったら、探せばよい。同じような紙袋が山の様に積まれているから、見つかるかどうかは定かではないが。

そんなこんなで住み慣れた部屋を堂々闊歩し、旭は愛用のベッドの上に倒れ込んだ。ぼすんと音を立てて、優しく受け入れてくれる。

柔らかい布団に包まれると、旭は眠気を覚え始めた。昨夜はしっかり睡眠をとれたとは言い難いから、仕方ない。

顔を横に向け、ぼーっと室内を眺めてみる。大きな化粧台に、クローゼット、ヘアアイロン。女物の家財が多いが、そのどれもが見えなくなる位、ビニール袋や空き缶、プラスチック容器などが隙間なく置かれている。

旭は掃除が苦手なのだ。母親が一緒に暮らしていた頃はぎりぎり床が見えていたが、今は手が付けられない惨状になってしまった。

自分は一人では生きていけない。だから早く、旭の支えになってくれる男を見つけなければならない。

母親が昔、言っていたように。

でも、と旭はころんと寝返りを打って、白い壁と向き合う。

私はまだ、学生の身。母親は、なるべく早く、頼れる人と籍を入れるようにと繰り返していたが、全く社会経験も無いままお嫁さんになるのはどうかとも思うのだ。

昔に比べて、しっかり働いている女の人も多いと聞く。そして、男性側にとっても、幾分かはお金を稼げる女性の方を選びたいに違いない。これは単純な、利益の問題。

だからこそ、旭は苦心してまで介護士の資格を取れる大学にまで通っているのだ。男の人に、少しでも選んでもらう確率を上げるために。

しかし、だ。

このままの生活が続いて行くのも、正直しんどい。バイト代はすぐに消えていくし、食生活も、到底まともではない。

だったら早い内に、伴侶を見つけた方が楽なのではないか。生憎、男の子のストックはいくらかあるし。

二転三転と、自分の中でも意見が移っていく。

あーもう、将来の事を考えるのは辞めよう。あれこれ思案したって、結局は栓無き事なのだから。

いい加減、眠さがピークに達した旭は、身体を欲に任せることにした。すうっと瞼を閉じる。

そこから先は何も考えなくて良い、無で満たされた、休息の刻なのだから。

「ちっ……。中々捕まらないわね」

この日の旭は、不漁だった。

電話番号を知っている男の子とも連絡がつかず、かと言って駅前に出ても、誰からも声を掛けられない有様だ。

現時点で、午後一時を三十分も過ぎている。お腹が空いて、歩く気力も失いそうだ。

かくなる上は、誰でも良い。男性のタイプなど気にするものか。

そう思い切った旭は、商店街を歩いている中で、一番近くに居た男に適当に声を掛けた。

「ねえ、そこのあなた」

しかし、振り返った男の様相を見て、固まってしまう。

思いがけず、大柄。旭が見上げなければ、その顔は拝めない程だ。そして、その拝んだ先にも唖然とする。

浅黒い肌に、太い眉。二重幅は大きく、目もぱっちりとしているが、如何せん骨格が四角く、精悍を通り過ぎていっそ武士の様な印象を受ける。

旭がこれまで近所で見かけることのなかった顔立ちの男に、旭は戸惑う。だが、気を持ち直して、しどろもどろになりながらも話を進める。

「わ、私とデートしない?」

男は何も答えず、じろじろと旭を見た。その黒目がちの瞳は、旭を品定めしている様で、何となくきまりが悪い。

しばらく続いた沈黙の後、大男はのっそりと言葉を発した。

「……わしは、ぬしの様な者からの誘いは受けん」

言われ慣れない単語の羅列に、旭はぽかんとしてしまう。もさもさと去っていく後姿をただ見送ることしか出来なかった。

その後、はっと我に返った旭は、じわじわと湧き起こる腹立たしさで頭が一杯になる。

感じ悪。断るにしても、言い方というものがあるだろう。

しかも、私レベルを相手にしておきながら?私から誘ってあげたというのに?

苛立つ内容を脳内に書き起こせば起こすほど、怒りはますます募っていく。

旭がフラれた事などほとんどなく、そのせいでなかなか気持ちの整理を付けられない。このコンディションでは、釣れるはずの男も釣る事が出来ない。

どうしよう。お昼ごはんは諦めて、一旦大学に戻ろうか。知った顔に電話やメールを介して収集をかけるより、学内で見つけて肩を直接叩いた方が、その後を共に過ごしてくれる確率は上がる。

しかし、これから学校に戻るにも時間が掛るし、運よく知り合いを見かけるとは限らない。尚、同級生の女子たちからは嫌われているため、もちろん援助は受けられない。

今日は、もやしと水で我慢するか。

旭が観念して、最寄りのバス停に足を向けようとした、その時だった。

携帯電話が軽快な音を鳴らした。

画面を見ると、F男からの折り返しだ。

ラッキー。最も金回りの良い男が引っ掛かった。

貧しいご飯を免れたことで、旭は嫌な気分も忘れて電話に出た。

十一月中旬。

風の冷たさが骨身に染み始める頃、旭はいつもの公園に居た。

ここ最近は思いのほか出費を抑えられ、身体的にも精神的にも余裕があった。だから、ふと寄ってみたくなったのだ。

何も考えず、ただ爽籟を浴びていると心が洗われるようで気持ちが良い。ベンチに座って、中央にぴんと生えている弧樹に視線を向ける。

いつから生えているかは知らない。それなりに大きくて、それなりに樹皮も渋い事から、それなりに昔からここに根付いているのだろうとは思う。それでも毎年、春になると美しいピンク色の花を咲かせるから、立派な桜なのだなあとも。

公園には、旭独りきり。目を閉じると、地面を転がる枯れ葉と、まだ枝に残る、揺れるオレンジ色の葉の二重奏に、身体中が満たされる。

こうしていると、自分が丸ごと涼風に溶けて、この世のしんどいことを全て消してしまえる様に感じる。

ああずっと、こうして何も考えずにいれたら。

しかし、そんな静寂は、ばたばたと公園に駆け込んできた男女によって壊される。

「ねえちょっと待ってよ~」

「付いてこないで下さい!」

旭と同じか、それより少し下位の年齢の女の子と、だらりとした長髪の瘠せた男が言い争っている。

痴話げんか?真昼間から大変ね。

旭も最初は、そう呑気に考えていたが、何やら様子がおかしいことに途中で気付く。第一、男と歳が離れている訳でもないのに、敬語で女の子が話しているのは違和感がある。それに、男側の物腰は柔らかいものの、女の子の腕を掴む手の甲は、かなり筋張っている。

うーん、これはいけない。

旭は無意識の内に立ち上がると、つかつかと二人に近寄って行った。

女の子は、男に大事にされて然るべき。然るべきなのだ。

だから、こいつはだめだ。

許してはだめだ。

「あんた何やってんの?この子、嫌がってるじゃない」

旭は男の細い手首をぱしりと叩いた。

突然の乱入者に驚く男を放置し、女の子を庇う様にして、間に入り込む。

「……はあ?」

三十秒後、我に返った男がようやく第一声を放った。

それからの威勢の、まあ良いこと。

「お前、女だからって調子乗んなよコラァ!俺に逆らったらどうなるか、分かってんのかこのアマ!」

「へえ、どうなるの?」

怒鳴り散らして、優位に立とうと必死な男に対し、旭は平然と尋ね返す。

旭の見た目と、その度胸のギャップにたじろいだ男は、目を白黒させながら、言葉を続ける。

「あ?それはだな……、そう、俺は、かの有名な紅色完璧に所属してんだ!てめえ、イキってっと、バイクで町中引きずり回すぞ!」

紅色完璧。地元で有名な、暴走族の名だ。彼らが束ねる走り屋の数はとんでもなく、噂によれば構成員が三百人を越えているという話もある。

この男が紅色完璧に所属しているのなら、確かに旭は窮地に陥っていることになる。

それが事実であれば、の話だが。

旭はにこりと笑った。そして、男にさらに問いを投げかける。

「そう、それは凄いわね。でもおかしいわ、バイクに乗るにしては、随分と頼りない靴を履いているのね」

男ははっと足元に視線を遣る。彼が今履いているのは、白いスニーカーだ。もし、高速で走り回る単車に乗るのであれば、足の甲が心配になる類の靴だ。それに、クラッチペダルで汚れもするから、あまり彼らは白は好まない。

旭は、さらに畳みかける。

「あなた、紅色完璧のどのチームに所属しているの?途轍もない大所帯じゃない。幾つものチームがあるって、この近所の人なら誰でも知っているわ。さあ、教えて」

「え……」

男はしどろもどろになりながら、宙に視線を彷徨わせる。

旭は確信を得て、男にとどめを刺しにいった。

「あなた、トップの蜂須賀君と繋がれるのよね?良ければ私が直接話付けるけど。彼、私の元カレだから、私には頭上がらないの。あなた、名前は?」

そう問い詰めながら旭は携帯を取り出し、電話帳を漁る。ピ、ピ、と何度か操作した後、旭は携帯を耳に当てた。

「もしも──」

「すみませんでしたああああああーー!」

途端、痩せぎすの男はぺこりと頭を下げると、どこかへ飛ぶように走り去ってしまった。

「何なのあれ。ださ」

旭は、情けない背中に向かって舌を出す。

すると、

「あの……」

と掛る声があった。

絡まれていた女の子だ。

「どうしたの?」

これまでとは打って変わって、にっこりと旭は笑う。女の子は涙ぐみながら、何度も身体を折った。

「助けて下さって、ありがとうございました……!」

「え、ああ、いいよ、気にしなくても」

旭としては、自分が気に食わなかったことを是正しただけだ。ここまでお礼を言われてしまうと、かえってむず痒く感じてしまう。

そわそわしている旭だったが、女の子は尚も感激しているようで、思いの丈を述べ続ける。

「お姉さん、流石ですね。あの紅色完璧のトップと付き合っていたなんて」

だがその言葉に、旭はすいと冷静になって、首を横に振る。

「いや、あれは嘘」

「え……?」

開いた口が塞がらない女の子に、旭は髪を手櫛ですきながら、弁明した。

「いかな私とて、そこまでのやんちゃには手を出せないわ。地元から出たことが無くて、偶然名前を知っていたのが、効を奏しただけよ」

そう。男に切った啖呵のほとんどは、詭弁で構成されていた。知っていた情報を元に、かまを掛けたら運よく引っ掛かってくれただけ。

それなのに、

「すごい……」

女の子は一層感動したようで、瞳をキラキラさせている。

「じゃあもう、行くわ。これからは気を付けるように……」

そう手を振る旭に、

「ま、待って!」

と、追い縋る始末。

どうしよう──。

困った旭が、腕を組みかけたその時だった。

「おう、手毬、待たせたな」

どことなく聞き覚えのある声がした。

そちらに顔を向けると、

「げ」

思わず、嫌悪感が口から出てしまった。

「おん?」

女の子に親し気に話かけ、尚且つ旭に怪訝な表情を向ける男。

それは、いつかの武士だったのだ。

喫茶店にて。

四人掛けのテーブルに、旭。その向い側に、手毬ちゃん(仮)と武士が座っている。

何だこの状況。

そう思わずには居られなかったが、手毬ちゃんにどうしてもお礼を、と懇願されては致し方ない。

飲み物が運ばれてきたタイミングで、重い空気に堪りかねた旭が口を開く。

「あ、えと……、旭です」

「私は手毬です!ほら、黙ってないでお兄ちゃんも……!」

「……佐野だ」

旭から顔を逸らし、むすっとしていた佐野だったが、妹に促されて渋々名乗った。

どうやら武士と手毬は兄妹らしい。とは言え二人、隣に並んでいても兄妹とは信じられない程似ていない。

手毬は旭と同じくらい小柄で、華奢だ。鼻や口、顔の造形は小さいが、その比率に対して驚くほど目が大きい。だから、ウサギやハムスターなどの小動物を彷彿とさせる。つまり可愛い。

それに対し、だ。佐野の容姿に関しては以前言及したから省くが、愛想の悪さも相まって、まるで山男のようだ。

二人を交互に見比べる旭に、

「似てないでしょう。良く言われます」

と、手鞠が苦笑いを浮かべる。

さり気なく見ていたつもりだったから少々決まり悪くて、旭は視線を目の前のコーヒーに移しつつ、答えた。

「まあ、ね。それで、どうしてあんなことになってたの?」

ストローで黒い液体を吸い込むと、身体が内側から冷えて気持ちが落ち着く。

まだ、アイスでも美味しく飲める。これより寒くなったらしばらくお預けになってしまうから、今の内だ。

旭はコーヒーの味と冷たさに思いを馳せる。その間に、手鞠はうーんと唸りながらも、順序だてて事の経緯を説明してくれた。

「元々お兄ちゃんとあの公園で待ち合わせしてたんです。久々に、二人でご飯でも食べようって。それで、私が駅から公園に向かっていると、途中であの人に声を掛けられて」

「ふうん。もしかして手鞠ちゃん、近道だからって、裏通りを通らなかった?絡まれたのって、そこじゃない?」

「え、どうして分かったんですか!?」

目を丸くする手毬に、旭はやはり、と腑に落ちる。不思議そうに首を傾げている手毬に、毛先を人差し指に巻きつけながら、その答えを示した。

「あの辺りは、知る人ぞ知るナンパの聖地なの。適当に相手を見つけたい人達が、こぞって集まってる。だから、そこをわざわざ通っているのなら、色々合意なんだって思われちゃうわけ」

「ああ!だからあんなにしつこかったんですね……」

手毬は合点がいったように、ぽん、と手を打つ。

その様子から、手毬は案の定、あの道のことを知らなかったと見て取れる。そして、その情報から導き出される事実がもう一つ。

旭は、二人に向かって聞いた。

「あなたたち、他県から来たのね?」

佐野と手毬は、驚いたように視線を合わせる。しかし、特段奇抜なことをしたのではない。単純に、地元で有名な一帯について無知だったから、推測できただけだ。

「別に詳細に調べろとは言わないけれど、あまり治安の良い場所では無いわ、ここ。だから、妹のことが大事なら、もう少し慎重に場所を決める事ね」

旭は敢えて、佐野に顔を向けて苦言を呈する。手毬に非は無い。そこを通らなければならない場所を選んだ佐野が、男が悪い。だからだ。

そんな、旭の棘のある言い方が気に障ったのか、佐野は眉を潜めて吐き捨てた。

「それを知っとるっちゅうことは旭、ぬしも同類やろが。何を偉そうに」

旭はその通りを利用したことは無いし、友達(男)や先輩(男)を介して噂を聞いたことがあるだけに過ぎない。

しかし、それを話した所で何かの弁明になることはない。同類であることは、間違いないのだから。

「否定はしないわ」

悪びれもせず言ってのける旭に、佐野は尚も片頬を引きつらせる。叱責が、止まらなくなる。

「妹を助けてくれたことには感謝しとる。だが、わしはぬしが気に食わん。他人におんぶにだっこで、情けないと思わんのか」

「ちょっとお兄ちゃん!失礼過ぎるよ!!」

隣に座る手毬が、兄の肩をぱしりと叩き非難する。手毬にとっては命の恩人同然なのだから、兄の態度は許せるものではなかった。

だが、佐野は首を横に振り、そんな妹に落ち着いて反論する。

「いや何も、旭の事を馬鹿にしとるんじゃない。むしろ、わしはこの女に感心しとる」

「だったらどうして、」

「だからじゃ」

噛みつく手毬に、兄は厳しい眼光を飛ばした。

二人のやりとりを、旭は静観していた。が、佐野が視線を手毬から自身に移した所で、少し身構える。

佐野が続けて何を言うのか。ある程度の覚悟を以て、聞き入れる準備が必要だと直感したのだ。

そして案の定、彼の厳しさは、正面からぶつかってきた。

「立派な度胸と精神力、頭の良さがあって、何故あんな真似をする。ぬしはそんなことせんでも、十分生きていけるやろうが」

「あんな真似って何?旭さんに、なんの落ち度があるっていうの?ねえ?」

顔をしかめて、手毬は佐野と旭に詰め寄るが、旭は何も答えない。いや、答えられなかった。

そう、手毬は旭と佐野のやり取りを知らない。旭が、普段何をしているのか、知らない。

この男は、正しい。真っ直ぐで、高潔で。

だから、嫌いだ。

旭は、ズゴゴ、とコーヒーを一息に飲み干すと、徐に席を立った。

佐野を睨みながら、旭は言う。

「そう。私もあなたが気に食わないわ、お互い様ね。そうやって誰彼構わず正論を振りかざして、傷付いた相手の返り血だらけで生きていけばいい。私はもう、あなたに刺されるのはごめんよ」

「なんじゃと」

「何か?」

ピリリリリ。

途端、剣呑な空気を切り裂く、電子音が鳴り響いた。旭の鞄からだ。

自分の携帯だと察知した旭は、すぐにそれを取り出して、画面を確認する。だが直後、再び鞄の奥にしまい込んだ。

旭の険しい表情に、

「また男か」

佐野が冷たく、言い放つ。

旭は、強く口を引き結んだ。しかし、それが答えだ。

歩き出した旭の背に、低い声が届く。

「旭、お前いつか、後悔するぞ」

偉そうに。腹が立って思わず振り返ると、佐野が真っ直ぐにこちらを見ていた。が、その目に、旭は息を吞む。

瞳の中に、心配の色が浮かんでいたからだ。

「……余計なお世話」

なんとかそれだけ言い返し、旭はカフェを後にした。

十一月の終わり。

旭は、ホットコーヒーの缶で暖を取りながら、馴染みの公園のベンチに腰掛けていた。

つい二週間前までは美しかった桜紅葉も大方散ってしまっていて、本格的な冬の訪れが近いことを知らせていた。

ずっと、佐野に言われたことを考えている。

佐野の問いは単純に見えて、旭の根幹を揺さぶっている。要は、何故自立できる能力を持ちながら、そうしないのか、ということなのだが。

いやあ、分からない。

旭は、深く長く、息を吐いた。

幼い頃から、こういう生き方だった。気が付けば周囲には男の子ばかりが居て、彼らが何でもやってくれた。成長する過程で、ただ可愛いだけでは駄目なことに気が付いて、あれこれ策を弄するようにした。お返しをしたり、上手に媚びたり、駆け引きをしたり。

だがふと、これらは誰から学んだものなのだろう、と疑問に思う。

当たり前の様に同性からは嫌われまくりで、友達はほとんどいない。だから、彼女らではないことは確実だ。かと言って、女性向けの雑誌や、メロドラマなども見たことが無い。そんな余裕は無かった。

だとすれば私は一体、何を真似して……?

旭が瞼を閉じて、自身の過去を振り返ろうとした時だった。

「貴女、何か、お困りなの?」

真横から、突然声が聞こえた。女性だ。

「ひゃっ!え、何?」

飛び跳ねた旭が隣を向くと、そこにはマスク姿の、髪の長い女性が座っていた。

いつの間に隣に来たんだろう。歩いてくる音も気配も、まるで無かった。

「空を仰いでため息をついていらっしゃるんですもの。悩み事でも、あるのではないかしらと」

さら、と絹糸の様な髪を揺らして女性が旭に顔を向けた。

マスクでほとんどの顔が隠れてしまっているが、それでも繊細な美しさがにじみ出ている。下手に触れれば壊れてしまうガラス人形の様な、張り詰めた雰囲気。年齢は旭より十は上に見えるが、肌は透き通っていてしみ一つない。

いつの間にか降臨した美女にどぎまぎした旭は、頭が真っ白になってしまう。

だから、

「あ、いえ、大丈夫です……」

と、しどろもどろになりながら答えるしかなかった。

「そう?なら良いのだけれど」

小首を傾げる女性に、旭は、曖昧に笑いかける。

その後訪れる、静寂。正直に言うと気まずい。

場所、移した方が良いかな。

旭がそう思った時だった。

「それなら、私の悩みを聞いて下さらない?」

俄かに、女性が口を開いた。

場の空気を和ますための冗談だろうか。そんな風にも考えたが、女性の目元は笑っていない。

本気だ。だが。

「こんな小娘が解決できる悩みなんて、あるとは考えられませんが……」

この女性の方が絶対に、人生経験豊富だ。そんな人が抱える苦悩に、何かの答えを与えられるはずがない。

しかし、女性は首を横に振って言う。

「いえ、貴女を見込んでのことですわ」

「え……、私を?」

信じられずに、旭は目を見開く。それでも、女性は真剣な表情で続けた。

「いつかの問答を、私は見ていたのですよ。男性の大きな声にも臆さず、逆に理路整然と追い返してしまった貴女の姿を」

どの時の事か、記憶を辿る。そして思い当たったのは、恐らく、手毬と初めて会った時の事だ。

一体どこから見ていたのだろう。あまり大勢に見られると、自身のブランディングにも影響するから恥ずかしいのだが。

とは言え、自身を頼ってくれるというのは、無条件に嬉しいものだ。それに応えたいとも、浅はかながら。

よって、

「そういうことならまあ、とりあえず、お話だけでも……。でも、期待はしないで下さいね!」

と、予防線を張りながらも、頷いてしまう。

女性はありがとう、とマスクの下で呟きながら、話し始めた。

どうやら、彼女の知り合いが、心中したらしい。らしい、というのは彼らの生死が定かではないからだが、その後生き延びた確率は著しく低いという事だ。

だが、その話はかなり前、少なくとも昭和の頃に起こった事件なのだと女性は言う。ここで、旭は違和感を覚えた。現代ではあるまいし、当時はそこまで心中が大事だった訳でもあるまい。浄瑠璃の演目が原因で心中が流行った時もある位だ。気の毒ではあるが、この女性がそこまで思い悩む程なのだろうか。

しかし、彼女は続ける。

「彼らはまだ幼かった。生きとし生ける者は皆、長生きしたいと願うはずでしょう、それなのに、ですよ。

というより私は、死にたくない。見たいもの、行きたい場所は山ほどあったけれど、私はそれを堪えて、命を大事にしました。ですが、幼い彼らは容易に命を捨てたのです。それがどうしても、理解できないのです。許せないのです」

女性の顔色、声音、話し方の、どれをとっても揺らぎはない。しかし、細くて長い目の奥底から覗く瞳だけは、ゆらゆらと不安定な気がした。

内容から察するに、この方は身体が弱いのだろう。最初に抱いた儚げな印象は、そのせいかもしれない、と旭は勝手に解釈した。

そして、うーん、と懊悩する。彼女の考え方の一端には、きっと触れられた。そこからじっくり、彼女の本音を想像し、予想し、辿り着いた先には──。

「お姉さんにとって、最も重要な価値観を否定された気がするから、納得が行かないのではないですか?」

「最も重要な、価値観……」

旭の呟きを、女性は繰り返す。

旭の推測があながち外れでも無いようなのが、その様子から見て取れて、旭は安堵する。

「そう。お姉さんにとって一番大事なのは、生きること、長生きすること。でも彼らにとって一番大事なのは、二人で一緒にいる事。それがこの世でも、あの世でも、ね。そしてその二つの異なる価値観がぶつかり合った。こういうことでしょ?」

ほっとして、旭は自身の考えを饒舌に語る。だが、その後の女性の問いかけに、逆に悩まされることになった。

「生きるということは、遍く生物にとって、最も重要な事だと思うのですけれど、それが覆るのは正しいことなのかしら?」

確かに。言われてみればその通り過ぎて、ぐうの音も出ない。

旭は言葉を慎重に選びながら、旭なりの解答を導き出す他無かった。

「うーん、それはそう、ですね……。正しいか、と聞かれれば、正しくない、と私も思います。せっかく授かった命を、先祖代々と繋いできた命を、無駄にするから。でも多分、彼らは互いの存在が最も大切で……。んーと……、彼らにとっては、やっぱり『それなのに』なんですよ。命は大事だと分かっていて、それでも共に死にたかった。というか独りで生きたくなかったというか……」

話している内に、自分でもまとまらなくなってきた。

じいっと自分を見つめる女性の視線がいよいよ痛くなってきて、旭は何となくスミマセン、と付け足す。

女性はす、と顔を正面に向けた。その先には、一本の桜。

「独りで生きたくなかった……」

旭の最後の台詞を、彼女は噛みしめる。

それから、

「貴女の考えを聞けて良かったわ」

と、先程よりはいくらか柔らかくなった表情で、旭に言った。

「え!?いや、知ったような口きいちゃって、ごめんなさい!碌に事情も知らないくせに、生意気でしたよね……」

「いいえ。私の中で、何が許せなかったのか、飲み込めなかったのかが、少し見えた気がします。貴女のお陰よ、ありがとう」

優雅なお辞儀を披露されて、旭は慌ててぱたぱたと両手を横に振る。

大層なことはしていない。勝手な解釈で、他人の人生を分かった気になっただけ。

そう、ゴシップニュースを嬉々として語るコメンテーターさながら、自身の死生観など度外視で。

旭はふ、と笑みを零す。みっともない自分へ向けた、冷笑を。

「だからもう一つ、お聞きしたいのだけれど」

自嘲の海に浸かりかけていた旭を、女性の声が引き戻す。

「貴女にとって、最も重要な価値観とは何ですの?生きること?それとも、別のもの?そしてそれは、安易に打ち砕けるもの?」

旭は困った。

何も答えられない。そんなことを考えたこともなかったし、考える必要に迫られたこともなかった。

最も重要な、価値観。

分からない。霧がかかったように、具体的なものを何も掴めない。

だから、旭はへらりと笑った。

「何でしょうね……、楽しく、長生きすることじゃないですかね。はは……」

笑うしか、なかった。

女性と会話をした、一週間後。

旭はへとへとになって、駅前を歩いていた。

あれからカフェとバーのアルバイトがぎっしりと詰まっていて、休む時間がほとんどなかったのだ。そして、旭は稼いだお金のほとんどを貯蓄に回すため、食費はぎりぎりまで削っている。

故に、五連勤最終日、午前のカフェでの業務が終了した水曜日の昼過ぎ、現在。旭の体力は、尽きかけていた。

この後は講義もないから、後は家に帰るだけ。だが、その「だけ」が最大の困難となっている。

空腹の身体に、商店街の香りは堪える。

普段なら、連勤を重ねてもこんなにぼろぼろにはならない。

何故今日に限って。

いや、答えは分かり切っている。

頭の片隅に、ずっと消えない問いがあったからだ。

数日前に会った不思議な女性。たった一度、会話しただけの、言ってしまえば赤の他人。だから、彼女に問われたことを、深刻に受け止める必要は決してない。

だけど。

不思議と、しっかり向き合わなければならない気がする。答えを、見つけなければならない気がするのだ。

女性の切れ長の目が思い浮かぶ。その奥の、哀切に揺蕩う瞳も。そして、何故かちらつく佐野の顔──。

「きゃあっ!」

ヒールで、小石を踏んでしまった。そもそも不安定だった足元は簡単にバランスを崩し、身体が前方へと傾く。しかし、踏ん張りを利かす力はもう、どこにも残っていない。

あ、転ぶ。

旭はぎゅ、と両目を瞑った。

が、

「危ない!!」

ガシッと、太い腕に上半身が抱えられる。お陰で、無様な姿を民衆に晒さずに済んだ。

しかし、

「ありがとう」

礼を述べながら相手の顔を見上げると──。

「うえ、またあなた」

佐野だった。

「うえ、とはなんじゃ、失礼な。またこのまま放り投げられたいんか」

悪いのは旭だが、佐野も佐野で、のっけから不機嫌そうだ。

「いいえ、結構です。助けてくれて、ありがとうございました」

慇懃無礼も甚だしいが、どうもこの男を受け入れられない。形式だけのお辞儀をしながら、ぱんぱんと服のよれを正す。

一刻も早く、ここから去りたかった。だから、直ちに踵を返して、その場を後にしようと考えた。

それなのに、

「ふん、そんな踵の高い靴履いとるからじゃ。また男をたぶらかす為か」

という嫌味が、背後から聞こえてくる。

かちんときた旭は、振り向きながら、

「違うわよ!」

と、きっ、と睨む。

空腹と疲労で、イライラが止まらない。頭に血が上りやすくなっていた旭は冷静さを失っていた。

「私は、お母さんの入院費用を稼いでいるの!私のわがままで大学に入れてもらったから、誰にも頼る訳にはいかないの!その為に私は、バイト掛け持ちしてるの分かる!?」

息継ぎもしなかった。最後まで言い切って、はあはあと呼吸を整えながら、はっとする。

しまった、喋り過ぎた。

案の定、佐野は冷や水を浴びたような面持ちをしていた。

身の上話をして、同情を誘う様な真似は信条に反する。自分の力以外の部分で憐れんでもらったり、協力してもらったり、優しくしてもらったりするのは、フェアではないからだ。

だから、

「悪い。事情も知らず……」

「謝る位ならご飯おごって。お腹空いた」

素直に謝罪を述べる佐野に、旭はただただ気まずくて、ぶっきらぼうな言葉を返す。

分かった、と頷く佐野の後をついて行きながら、旭は溜息をついた。

どうしてだろう。佐野の前では上手にキャラクターを取り繕えない。

何と思われても構わない程、どうでも良い存在だからだろうか。それとも、素を見せても問題ない相手だと、心の底ではどこか、信頼しているからだろうか。

嫌いなのに?

近場で適当に入ったカフェで、旭はホットコーヒーとオムライスを注文する。佐野はコーラだけだ。

間もなくして運ばれてきた、とろとろの卵にくるまれたチキンライスを、旭は五分で平らげる。

旭の胃がようやく落ち着き、温かい飲み物で気持ちも穏やかになったところで、佐野がぺこりと頭を下げた。

「わしは、ぬしを誤解しとった。本当にすまん」

「もう良いって。私もあえて誤解されるような恰好や態度を取っている訳だし。謝られる方が情けなくて恥ずかしい」

そっぽを向きながら、旭は唇を尖らせる。

そんな旭の姿を、佐野は目を丸くして見つめていた。だが突然、

「ぬしは、変な女じゃのう」

と、笑った。

屈託のない笑顔に、旭は少し面食らう。

気難しい印象が搔き消え、少年の様なあどけなさが目立つ不意のその顔に、旭はどきりとした。

「悪いわね、可愛いだけじゃなくて」

平然とコーヒーカップを傾けるが、内心、心臓が縄跳び中だ。

「いやむしろ、もっと可愛げがあった方がええんじゃが……」

佐野が眉を下げて小さくぼやく。その言い草が可笑しくて、旭も笑ってしまった。

旭の綻んだ顔にどこか安心したような佐野は、訥々と話し出す。

「わしの母親は、わしらの事をほっぽって一晩中遊び歩くような女じゃった。手毬の面倒は、ほとんどわしが見たと言っても嘘じゃない。だから、ぬしもそんな責任感のない人間だと勝手に思ってしもうとった」

炭酸がパチパチと弾けるコーラを、ぐびりと飲み下す佐野。たったの二、三言だったが、それでも、佐野のこれまでの苦悩が垣間見えた。

「……うちも似たようなものだし、私もきっと、あなたのお母さんと同類よ」

佐野のこれまでの態度が、旭は腑に落ちた。そしてその上で、嫌われていても仕方がない、と。

しかし、

「いや、ぬしは、旭は違う」

と、佐野は首を横に振る。

「どうして」

目を見開いた旭に佐野は、自信満々に答えた。

「手毬を助けてくれたからじゃ」

「何それ、そんなの」

大したことない。

そう言おうとしたが、最後まで言葉が続かなかった。目の前の男の、下心の無い笑みが、旭の卑屈さを押し留めたからだ。

旭はしどろもどろだったが、対する佐野も突如として、真面目な面持ちになった。そして、口を開く。

「なんかあったら、わしを頼れ。今日みたいに腹を空かせた日は、わしん家に食いに来い」

「だからそういう情けっぽいのは嫌いだって」

これまでの様に男を狩りに行かなくて済む。それだけで魅力的な提案だったが、如何せんこうなった経緯に、一方的に負い目がある。

そんな考えの元、旭は断りを入れようとした。が、旭を見透かしたように佐野は、いいや、と旭を止め、続ける。

「わしがぬしを気に入ったから助けたいんじゃ。それはぬし自身の力であって、身の上には関係ない。違うか?」

「……まあ、そうなの、かも」

違うか、と問われれば頷くしかない。

渋々肯定した旭に満足した佐野は、

「じゃあ、ほれ」

「ちょっと!何すんの」

佐野はテーブルの上にほったらかされた旭の携帯を奪うと、勝手にぴ、ぴと親指を動かして操作する。

数秒の後、

「じゃあの」

と、伝票を手にし、去っていった。

呆気に取られて硬直していた旭だったが、我に返って携帯を確認する。

その答えは、すぐに分かった。

「短縮ダイヤル──!」

これまで誰も、母親ですら登録していなかった短縮ダイヤルの一覧に、「佐野」の二文字があった。

しばらくその画面を凝視する。その後、いくつかボタンを押した。

佐野の連絡先を消すことなど、即座に出来る。容易に出来る。

でもなぜか、旭は「削除しますか」の画面表示に対して「はい」を押せなかった。

まあ、今度でいいや。

旭は、携帯を鞄に仕舞った。

旭はこの日、病院に向かっていた。月に一度の、母親との面会日だ。

ここに通うようになって、もう三年になる。

突然母親が倒れた日以降、彼女は家に帰って来れなくなってしまった。最初の二年は親戚の援助で治療費も入院費も、旭の学費も賄えていた。しかし、その援助も打ち切られてしまい、今ではその全てを、旭がやりくりしている。

国からの補助金が無ければ、とうの昔に破綻していただろう。しかし、もう少し補助額を上げて欲しいと思ってしまうのは、人間のどうしようもない業なのだろうか。

面会カードに記入しながら、旭はぼんやりとそんなことを考える。

慣れた道筋を行き、母親の居る病室へと入る。

「あらあ、あさひ○△×※□……」

四人で生活するこの部屋は、最も値段が安い。だからその分、他の患者さんとも顔を合わせることになる。

最早馴染みとなって、旭に声を掛けてくれた同室のおばあさんに片手を振り、部屋の奥のベッドへと足を運んだ。

そこには、ぼうっと窓から外を眺めている女性が居た。旭の気配に気が付くと、ゆっくりと顔をこちらへ向ける。

「元気してた?お母さん」

旭の声掛けに、弱弱しくこちらへ顔を向ける母親。そんな二人の背後では、

「あああああああーーーー!!なんで□×〇※くぁwせdrftgyふじこlp!?」

と、先程のおばあさんが叫んでいる。

ここは精神病棟。

旭の母親は統合失調症で、ずっとここで治療を受けている。

「体調はどう?お母さん」

椅子に腰かけながら旭が尋ねても、母親は何も答えずに口角を上げたままだ。

窓から差し込む陽光に照らされた母親を眺める。まだ五十歳手前のはずだが、白髪が多く、何より生命力が感じられない。

美しかった母親は、今ではその影もない。

旭が小学生の頃から、おかしなことを口走っているとは感じていた。何者かから監視されていて、そのせいで父親と引き離されただの、皆が自分の悪口を言っているだの、所謂被害妄想という奴だ。

旭が中学生の頃は、話を聞いてあげるだけでなんとかなっていた。しかし、高校生になる時分には暴力が伴い始め、旭はおろか他人に迷惑をかけるようになっていった。

ご近所さんの協力の甲斐あって、ようよう病院を受診させた時には、薬物治療だけではどうにもならない程、精神病が進行していた。

それからは月に一度、母親の見舞いに病院に通う日々となった。

既にここが母親の住処と言っても差支えないくらい見慣れた病室。そんな部屋の、壁のしみを見つめていると、母親の意識がこちらに帰ってきた。

やっと「旭」を認識したのだろう。話しかけてくる。

だが、

「良い旦那さんは……見つかった……?」

口を開けばこれだ。

耳がたこになる程聞かされたフレーズに、旭はため息が出そうになる。しかし、それをぐっと堪えて、端的に応じた。

「まだ」

「そう……。早く……ね」

それだけ言うと、再び窓へと顔を向けた。こうなればもう、会話は不可能だ。

薬のおかげでいくらかは症状が和らいでいるが、暴力性が無くなっただけで、人間としての正常な営みは出来ない。

勿論、娘との関わり合いも、例外なく。

旭は、見舞い用に持ってきた花束を花瓶に挿し、退出する。病室での滞在時間は、二十分にも満たなかった。

帰り道、旭は幼かったころの記憶を巡る。

物心ついた時から、旭には父親が居なかった。厳密に言えば、実は何人か存在していたのだが、旭が父親として認識していないため、ノーカウントだ。

家にはいつも母親と二人。参観日、入学式、卒業式等々に、男性が参加してくれた経験は皆無だ。

勿論、偶に家に住みついたり、やたらと母親とべったりしている男は何人も居た。どの男も身なりが派手で、頭が悪そうだったが、お金を工面してくれていたのは幼いながらにも知っていたので、旭も愛想よくしていた。

それでも、母親と正式に籍を入れてくれる人間は一人もおらず、二人の生活は常に困窮していた。

だから、母親は旭にいつもこう言っていた。

「良い旦那さんを見つけなさい」

その前後にも何か付け足していた気がするが、良く覚えていない。

そして病気が重くなった今も、その意識が強く働いているようで、旭にはこれしか言わなくなってしまった。

別に悪い母親ではない。むしろ、好きな方だ。ここまで育ててもらった恩もある。

ばたんと、後ろ手で自宅のドアを閉め、そのまま旭はベッドに身を投げる。

母親と会うのは、少し疲れてしまう。精神病棟の独特の雰囲気のせいなのか、あるいは、ちゃんと自分を見てくれない母親への落胆か。

旭の視線の先には、母親がかつて愛用していたドレッサーがあった。それだけではない。基礎化粧品、香水、ハンドクリーム、その他多数。全て、指一本触れずに置きっぱなしてある。

まるで、いつか母親が帰って来るとでも、願掛けしているかのように。

だが、母親の残り香の強いこの部屋で、私はいつまで独りで居られるのだろう。かと言って、ちゃんとした旦那を見つけられる自信も度胸も、今のところない。

ピリリ。

鞄の中で、携帯が着信音を鳴らす。

旭はその音色から逃げるように、枕に顔を埋めた。

「はあっ、はあ……っ!来ないでよ!」

旭は夕闇の中を、必死に走っていた。

後方を何度確認しても、追手との距離は変わらない。むしろ、近付いてきている気すらして、背筋が凍る。

十二月の初週。午後五時半過ぎ。

冷え切った空気が、濃紺の世界を満たしている。一呼吸毎に気管が凍り付く寒空の中、街灯の明りだけが白々と、道路を頼りなく照らす。

旭は咄嗟に、目についた公園内に駆け込む。しかし気が付けばそこは、通い慣れたいつもの場所だった。人間、無意識下での脳の働きが大きいようで、よく知っている道を、つい逃走する為に選んでいたみたいだ。

習慣で飛び込んでみたものの、言ってしまえばただの公園だ。特に追手への対抗手段も無い。

何か、何か彼から逃れられる手は。

旭は鞄の中の携帯に手を伸ばしながら、きょろきょろと視線を動かす。が、前方が疎かになっていたせいで、足元の窪みに気付かなかった。

ずざざ、と派手な音を立てて、転ぶ。ボタンに指をかけていた携帯も、そのはずみに手元から吹き飛んでしまった。

「……やっと追い付いたね」

旭が身体を起している間に、背後から男がゆらりと近付いて来た。

F男だ。

「こっちこないで!」

旭が甲高い声で牽制しても、F男は進みを止めようとしない。むしろ、へらへらと気味の悪い笑顔を浮かべるばかりだ。

夕飯時で、周囲に人影は無い。近くにバス停や駅もないから、仕事帰りのサラリーたちも居ない。

一人でなんとかするしかない。

旭は腹をくくり、ゆっくり立ち上がると、F男に話しかけた。

「もう連絡してこないって、約束したじゃない」

刺激しない様に、あくまで柔らかく。ただし、事務的に。

その甲斐あって、彼も少し冷静さを取り戻した。足を止め、ごにょごにょと何事かを口にする。

「ごめん……、でも、どうしても君に会いたくて……。ねえ、俺たち、やり直そうよ。俺たちなら、上手くやれると思うんだよ」

旭は辛抱ならず、大きくため息をついてしまった。

初めは好印象だった。だが、その後数週間の付き合いで本性が見え始め、旭は早々に関係を断った。いや、断とうとした。

F男は、かなりしつこかった。

とにかく時間が合えば旭に会いたがったし、旭が連絡をすぐに返さなければ怒るようになった。最終的には実は多額の借金がある事が判明し、旭に出資出来なくなったにも関わらず、旭が他の男と会うのを禁止するようになった。

彼も割り切っている。そんな旭の予想は外れ、F男は二人の関係を真剣に捉えていたらしい。

だから、もう会わない。そう告げた。

それでもF男は食い下がり、頻繁にメールを寄越してきたが、旭はそれらを全て無視していた。

背後への視線を感じるようになったのは、つい先月からだ。

気のせいにするには度が過ぎていたが、よくあることと、自身の中に仕舞っていた。しかし、しかるべき所に相談すべきだったと、後悔した。

突然、本人が目の前に姿を現したのだから。

旭は今日、アルバイトに向かうために駅に向かっていた。遅番だったから、夕方からの出勤で良かった。木枯らしに身を震わせながら歩いていると、駅の入口で声を掛けてきた人間が居た。

F男だった。最寄り駅を教えた覚えはない。

つまり、後をつけられていたのは事実で、後をつけていたのはF男だったのだ。

一体私の何を、どこまで、こいつは──。

怖ろしくなって、旭は踵を返して逃げ出した。

これが、事の顛末。どこにでもある、しょうもない、痴情のもつれ。

自分の見る目の無さに、呆れを通り越して凹みそうだ。

そんな思いから、ため息が出てしまったのだ。

しかし、F男は違うように受け取ってしまった。

「なんだよそんなっ……、そんな、めんどくさそうに俺を扱いやがってえ……!そもそもお前みたいなクソ女、俺に相手される事だけを感謝してれば良いものを!!」

激昂したF男は地団太を踏み、髪を振り乱しながら喚く。

その無様な姿に、旭は恐怖心や動揺も消え、却って気が滅入ってしまった。

こいつは、女の子を大事にしない男だ。そんな男に、価値はない。

そう考えるとどうでも良くなって、感情なく、容赦なく、F男に畳みかける。

「仮にも好きな相手に向かってクソ女とは、どういう心境なのかしら」

「うるさい!!お前がどうしようもない女だってことは知ってるんだぞ!」

男が涙目になって突き付けてくる人差し指の先を見据えながら、旭は冷めた声色で尋ねた。

「そう。それはどうして?」

しかし、彼の答えに旭は少し目を瞠る。

「聞いたんだよ!何人もの男と付き合ってるって噂!!」

ふうん。まあ、特別な事ではない。大方、私の事を知っている女子が、F男に告げ口でもしたのだろう。若しくは、彼の外面の良さに絆されて、聞かれたことに全て正直に答えたか。

「男男男男って──!何でそんなに男にこだわるんだよビッチ!!」

いっそ憐れなこの男の問いかけに、旭はふと考え込む。

何でそんなに。

いや、この問題には、実はずっと向き合ってきている。そう、佐野に、「なぜあんな真似を」と問われた日から、ずっと。

だから答えは分かり切って、

きら、と街灯を反射した幽かな光が、旭の瞳孔を射貫く。

「もう許さない……許さないゆるさないゆるさない!この俺を!この優しくてかっこいい俺を!蔑ろにしやがってっ」

F男はぶるぶると震えながら、右手を旭に向けている。旭は変わらずその先を凝視していた。

それは、指先ではなく、鋭利な刃物であったが。

──これは、まずい。

旭は青ざめる。

ここまでの地雷男を踏んだことは無かった。今までの男たちと手を切るときは、上手くやれていた。まさかこんな、直接的な手段に出られるなんて、予想外だ。

一歩、また一歩と後退りながら、旭はF男と距離を取る。

だがF男も、一歩、また一歩とにじり寄って来る。完全に、いつでも刃が届く間合いを保たれていた。

ぶつぶつと何かを呟きながら、焦点の合わない目で、こちらを脇目も振らずに見つめる男。そのただならない雰囲気に、旭はとうとう、生命の危機を感じた。

何を言っても、どうやっても、刺される。

ああ、だめだ。

死ぬ。

そう悟った旭の口は、勝手に動いていた。

普段の計算高くて、すましている姿からは想像も出来ないほどの剣幕で。言葉を吟味することもなく。

ただただ無防備で、真っ直ぐで、だからこそ悲しい、旭の答えを。

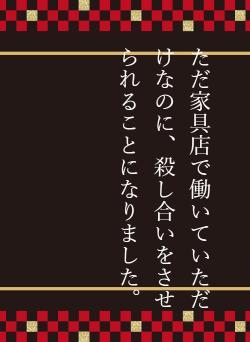

「だってお母さんがゆっとった!女の子は男の人がおらんと生きていけんのよって!男の人が、人生の全てなのよって、何度も何度も何度も何度も!だから私も、そうなんかなって、思うやん!」

あの日、あの着物の女性に問われたことの答えは、これだ。

私にとって重要な価値観。それは、男の人を頼りにすることだ。

女性は男性に大事にしてもらわなければならないという、旭の強い思想。それは、男性に女性は守られることしか出来ないという固定観念の裏返し。

そして今更になって、彼女からのもう一つの質問への返事も思いつく。

安易に打ち砕けるものなのか?──否、だ。

どうしても逃れられない、母親の呪縛。脳に刻まれた、行動基準。

F男が地面を蹴る。

どこかで気が付いていた。私の最も重要な価値観は、間違っていると。何かが違うと、とうに知っていた。

それでも私は、自身の歪んだ価値観を変えられなかった。変えようとしなかった。佐野にも言われていたのに。私なら自立できると言ってくれたのに。改めなかった。

これはその、ツケだ。

私が今まで男の人に働いてきた無礼への、そして、間違った行動をし続けてきたことへの、罰なのだ。

ナイフの切っ先を真っ直ぐ旭の胸に向け、F男は怒涛の速さで距離を縮めてくる。

その刃が旭に届くまで、きっともう一秒もない。

鈍い銀色に跳ねた光が、再び旭の瞳に煌めく。

すぐ先の未来が怖くて、ぎゅっと強く目を瞑った。

怖い。やっぱり怖い。痛いのは嫌だ。お母さん。ああお母さんを置いていかなきゃいけないごめんね一人にしてごめんお母さんお母さんお母さん助けて怖いよやだよ死にたくない!

旭の目に、涙が滲む。

その時だった。

ふ、と旭の鼻腔をくすぐる何か。

ああこれは。でもどうして。季節外れの。

桜の香り。

余香に気を取られている内に、数秒が経った。

「……?」

痛みも、刃の冷たさも、血の温かさも、感じない。

旭は不思議に思って、恐る恐る瞼を開く。

数枚の桜の花びらが、ひらひらと舞っていた。

目の前には、いつかの着物のお姉さんが立っている。

背後からでも分かる。

彼女は旭の盾となり、その身に刃を受けていること。そして、それでも赤に塗れることなく、ただひたすらに、凛と美しいこと。

「おねえさん!!」

「おまん、なんしちょる!!」

絶叫と雄たけびは、同時に響いた。

バキッ、と物騒な音を立てて、佐野が男を殴り飛ばす。

「うぎゃゅ!」

F男は呻きつつ地面を二、三度転がった。その後、腫れた頬を抑えながら、呆然と佐野の方を見上げる。

佐野はすかさずF男の側まで大股で歩き、彼の髪を掴んで怒鳴る。

「はよどっかいけ!!二度と旭の前に顔出すな!」

「ひっ、ひいいいい!」

ヤクザも顔負けの迫力に、F男は情けない悲鳴を上げ、大慌てで逃げて行った。

間もなくして、F男の姿が、完全に視界から消える。直後、旭はへなへなと座り込んでしまった。

「大丈夫か旭!」

急いで旭の元へ駆け寄る佐野。佐野の顔を正面からちゃんと見て、ようやく窮地から逃れられたのだと、ほっとした。傍まで来てくれた佐野に、旭は尋ねる。

「お、お姉さんは?」

「お姉さん?」

女性は、いつの間にか消えていた。

「わ、私、お姉さんに庇ってもらって……。きっと大けがを……、救急車、早く、」

焦りつつ、左右を見回す。しかし、姿どころか、血の一滴も見当たらない。

さらに、佐野から驚きの言葉が発せられる。

「わしが来た時には、ぬしとあの男しかおらんかったぞ」

佐野の怪訝そうな表情に、旭は動揺が隠せなかった。

絶対に、あの女性は居た。そうでなければ、旭が無傷であることの理由が付かない。F男は正気では無かった。直前で踏みとどまるような理性があったとは考えられない。

しかし、佐野が冗談を言っているはずもないことは明白だ。

混乱し首を捻るばかりの旭に、佐野は、

「やっぱりどこか怪我したんじゃないか……?それか精神が……」

と、今すぐにでも携帯で一一九を押しそうな勢いだ。

「だ、大丈夫だから!ほんとにほんとに、大丈夫だから!」

無傷なのにわざわざ救急隊を出動させる訳にはいかないと、旭は佐野の腕を掴む。それでもまだ納得して無さそうな佐野は、旭に怪我がないかをざっと目で確認した。それでようやく安心したようで、ふうと息をつく。

が、途端、旭をぎろりと睨みつけ、容赦なく叱りつけた。

「言わんこっちゃない!だから言うたやろうが、痛い目見るって!」

耳が痛い。物理的にも、だ。鼓膜が揺れるほどの、激しい叱責。

だが、佐野の表情は、初めて見るものだった。最初に出会った時の嫌悪感でいっぱいなものでも、怒りでいっぱいなものでもない。引きつった、泣きそうな顔。

「ぬしがここに居る気がしたから間に合ったものの!まちごうてたらぬし、死んでたんじゃぞ!そうなったらわしは、どうしたらええんじゃ!ぬしを救えんかったと、一生悔やんでも悔やみきれんぞ!」

言っていることも、声の質も、紛糾に近い。以前の旭なら、反発していただろう。しかし、今の旭なら、分かる。

佐野は、本気で心配してくれていたのだ。今日も、その前も、ずっと。

出会った時から、ずっと。

忠告も聞かず、自業自得な目に遭った旭を、それでも、助けに来てくれた。

「ごめ、ごめん、ごめんなさい……。ごめんなさい……」

自然と、謝罪の言葉が出る。

誰かに、本当の意味で大事にしてもらったのは、久しぶりだった。

それが嬉しくて、でも自分が情けなくて、ぼろぼろと大粒の涙が零れる。そんな旭の姿に、佐野は深く息を吐き、眉を下げた。それから、手を伸ばして、旭の背中をゆっくりさする。

その温かさに安堵した旭は、大きな声を上げて泣いた。

危険な目に遭ったのだと、やっと実感が湧いてきた。

そんな旭をよしよし、と宥めながら、佐野は優しい声で言う。

「ちゃんとわしを頼れて偉かった。もう大丈夫じゃ。わしが傍におるけえ」

何も偉くない。

ずっとずっと、何も、偉くなかった。

でも今は、うん、と頷きながら、泣きじゃくることしか出来なかった。

「ずび……、ずび」

「ほれ、ティッシュじゃ」

「……ありがと」

チーンと鼻をかむと、旭は一つ、深呼吸をした。

ひとしきり泣くと、大分落ち着く事が出来た。それを佐野も察したのか、いつも通りの態度に戻り、口を開く。

「手毬と晩飯の準備しとったら、ぬしから突然電話がかかってきたんじゃ。驚いて、包丁投げてしもうたわ」

「手毬ちゃん、怒らなかった?」

「知らん。そのまま家を飛び出したからの。何か言いよった気はせんでもないが」

はは、と笑った旭に、佐野も少し笑みを浮かべる。だが、すぐに真剣な面持ちになり、ところで、と前置いた。

「よく電話、掛けられたの。そんな暇あった風には見えんかったが」

「ああ、それはね」

佐野の疑問に、旭は答える。

実は、公園に飛び込んで携帯に触れた際、咄嗟の判断で短縮ダイヤルを押していたのだ。正確な場所や状況を伝える時間も無く、さらに言えば、電話を掛けられる先は一つしかない。それでも旭は、そこに全てを賭けた。

佐野に、旭の全てを託したのだった。

「今度はこっちの番。なんでここって分かったの?」

「ふむ。通話は繋ぎっぱなしになっていたから、良く音を聞いてたんじゃ。そしたら砂を踏む音が聞こえての。ここらで砂利が敷かれている場所と言えば、あの公園じゃないか、と。ま、ほとんど勘みたいなもんじゃが」

「いいえ、流石よ。佐野さんを選んで正解だったわ、警察じゃこうはいかなかったかもしれない」

と、ここまで話した所で、あ、と佐野が何かに気が付く。

「警察、行くぞ。あいつを捕まえてもらわんと」

確かに、あと一歩で傷害事件になりかけたのだ。被害届を出して、公的に裁いてもらうべきだろう。

しかし、旭は首を横に振った。

「良いわ。あいつも佐野さんにどやされて懲りただろうし、私も悪かったもの」

「じゃが……」

眉間にしわを寄せて、顔を曇らせる佐野。

ああ、また心配してくれているんだ。どこまで正しくて、優しい人なんだろう。

旭は、佐野さん、と名を呼んだ。

「なんじゃ」

この男を、安心させてやりたい。

だから、旭は決めた。

「佐野さん、私、強くなる。男に頼らなくても、生きていけるように、頑張る」

真っ直ぐに佐野を見つめる旭。その瞳を、佐野もまた見つめ返す。

そして、佐野は頷いた。

「旭がそう思うならそうしたらええ。わしも応援する」

まるで、愛の告白をし合ったような空気が漂う。だがある意味では、これが二人にとっての愛なのかもしれない。

互いへの深い信頼。与えあう安心感。それが、今の旭にとって最も幸せを感じられるものだから。

旭は続ける。

「佐野さんならそう言ってくれると思った!だから、ね」

目を丸くする佐野に、旭はにっこりと笑った。

「私に協力して!」

一週間後、公園にて。

ひしめき合う男たちと、一本の桜の木。男たちは互いに顔を見合わせ、困惑した表情を浮かべている。

それはそうだろう。彼らはこれまで会ったことも、話したこともない、赤の他人なのだから。

たった一つの、共通点を除いては。

「お集まりの皆さーん」

拡声器を持って、ベンチの上に立った旭は、全員に向かって呼び掛ける。

「旭です。皆の彼女の、旭でーす!」

ざわつく公園内。それはそうだろう。ここに集ったのは、己こそが旭の唯一の彼氏だと思っている面々なのだから。

しかし、この位で騒がれていては困る。これから、さらなる爆弾を投下するのだから。

「申し訳ありませーん!突然ですが、私と別れて下さーい!というか最初から付き合ってませーん!」

どよめきがますます大きくなる。戸惑いから、理解、そして、悲しみや怒りと、打ち寄せる波の如く、人々の形相が移り変わっていく。

旭は、そんな感情の渦に呑まれることなく、意志と決意を述べ続けた。

「今後私は、あなたたちを一切頼りません!よって、物で気を引こうとしても無駄です!非難、罵詈雑言、暴言暴力、全て受け入れます!覚悟の上です!だから、」

そこまで一息で言い切って、深々と、頭を下げる。

「私と、縁を切ってください」

「ふざけんな!」

と、A夫。

「なんて女だクソビッチ!金返せ!」

と、B太。

「考え直してよ旭ちゃん……!何でもするから!」

と、C郎。

名前すら覚えていない。いかに自分が最低な人間であるかを、痛感する。しかし、彼らの方がもっともっと痛い。こんな私の事を好きでいてくれていたのに、こんな仕打ちしか返されなかったのだから。

自身の都合で、彼らを傷つけた。そのせめてもの贖罪として、浴びせられる怒号の全てに耳を傾け、必要とあらばお金も出来る限り返していった。

頂いた服や装飾品は全て売り払った。それでも全く返済すべき額には足りなかったが、これまでの感謝と、精一杯の謝罪を口にしていく。

最初の宣言こそ酷いものだったが、旭の一人一人に対する真摯かつ、平身低頭な態度に、徐々に男たちの熱は治まっていく。

そんな中、

「旭、てめえ許さねえ!」

と、D斗が群衆を割って、躍り出てきた。

振りかざされる拳。しかし旭は動じない。こうなることも承知の上だったから。

ただし。

暴力だけは、旭の専門外だ。

「女に手を上げるとは、大したことのない男じゃのう」

ぱしり、と旭の顔の真正面で、佐野がその拳を容易く受け止めた。

突如現れた大きな男に、D斗は口をあんぐりと開ける。

「いいのよ、悪いのは私だから」

ぎりぎりとD斗の拳を締め上げる佐野を諫め、旭は地面に両膝を突いた。

「本当に、ごめんなさい。勝手だけど、次は、幸せになってほしいと思っているわ」

そう告げながら、旭は次は両手を地面に突ける。そして、ゆっくりと頭を下げていった。

旭としては、そこまでして当然だと思っていた。

だが、

「……もういい。もういい、そこまでしなくて」

旭を止めたのは、他でもない、D斗だった。

びっくりして顔を上げ、さらに驚愕する。

旭を見つめる全ての目には、優しさが浮かんでいた。旭を許してくれていた。

旭はぐ、と奥歯を噛み、涙を堪える。ここで泣くのは、いよいよしょうもない。泣きたいのは彼らの方だ。

一人、一人と公園から立ち去っていく。その背中の一つ一つに、旭は幸福を願った。

「お疲れじゃったの」

全員が帰った後、佐野はそう声を掛けながら、旭に手を差し伸べた。

「ありがと……、わっ」

「おっと」

地面に正座したままだった旭の足は、痺れていた。ふらりとよろけた旭の身体を、太くて温かい腕が包み込んでくれる。

前にも同じようなことがあったな。

そんなことを考えた旭だったが、以前とは異なり、佐野は旭を離してはくれなかった。そのままの体勢で、佐野は言う。

「良く頑張ったの。立派じゃった」

「……別に、褒められる事じゃないわ」

耳元で低く響く声がくすぐったい。顔が熱い。

ぷい、と顔を背ける旭に、佐野は笑った。

直後、

「それでもたまには、わしの事は、頼ってくれても良いんじゃないかのう」

聞こえたか聞こえなかったか分からないほど、微妙なラインの小さい声。

「え?」

気のせいかと思って、思わず佐野の顔を見上げる。

打って変わって、今度は佐野が旭から顔を背けていた。だが、耳がほんのり赤くなっているのが見えて、お揃いだと知って、旭はくすりと笑みを漏らした。

もう男の人に頼らないとは決めたけれど。

もし。人生でただ一人、共に生きていく上で頼りにする男の人を選ぶとすれば。

きっとそれは。

「そうね。あなた以外には、いないわね」

佐野はびっくりしたように旭の方を勢いよく振り返った。

「っ……!」

そして、息を呑む。

打算も計算も無い、純粋な慈愛で満ちた旭の笑顔が、とても美しくて。

「さ、疲れたわ。いつものカフェに行きましょ!温かいコーヒーが飲みたいの」

そう言って、頬に無邪気に触れてくる手の柔らかさに、

「言うたそばからぬしは本当に……」

ため息をつきながらも、佐野の顔は緩んでいた。

初めて会った時からずっと分かっていた。旭には、こういう笑い方が一番似合うと。

高飛車で、傲慢で、奔放で。

だが。

賢くて、勇気があって、頑張り屋で。

何より、自分を変えられる強さを持つこの女が。

ああ、可愛くて、堪らないのだ。