翌朝。チャイムが鳴って遠野さんが待っていた。

いつものキリっとした顏。歩きだしてから重々しく口を開く。

「君のこと、まだ信用できない。友だちに見られたらなんて説明するの? 『母親』だって逃げるんじゃない。わたし、大声で『フィアンセ』と言い返すからね」

「僕ってそんなこと言いませんってば」

「婚姻届は銀行の貸金庫だから。わたしの留守に家に忍び込んだってなにもありませんからね」

「だからそんなこと、ぜったいしませんってば」

ホワイトデー。あれだけ勇気見せたつもりなんだけど、まだ信じてくれないのかなあ?

僕は深呼吸して、もっともっと大きな勇気を見せた。遠野さんに、そっと手を差し出した。

遠野さんの顏に満面の笑みが浮かんだ。たぶん、この笑顔。何年経っても、何十年経っても、僕は忘れないと思う。

遠野さんったら僕の手を強く引っ張って歩き出した。

信号交差点もそのまま直進。

「わたしね。今日から遠回りする。 いいよね」

それからかすかな声が僕の耳元で聞こえた。

「わたしだって、ひとりぼっちはイヤだから」

遠野さんの声が震えている。僕は心配して次の言葉を待った。

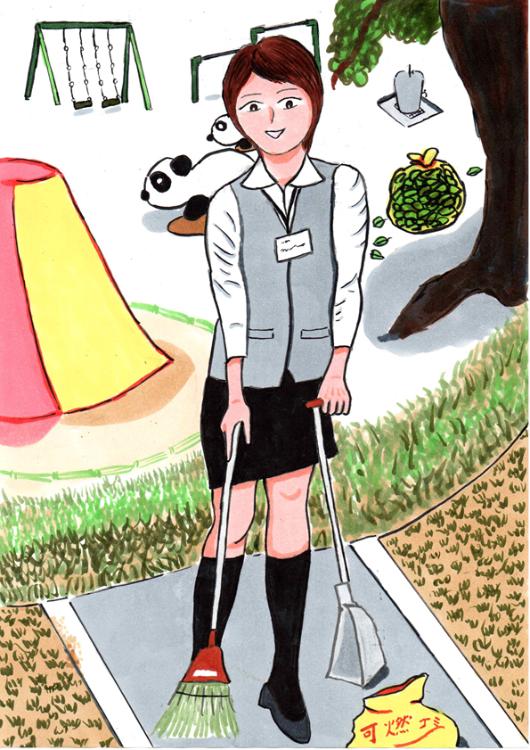

「主任になったよ」

遠野さんったら緊張した表情で、笑顔ひとつ見せてくれない。

「君がいるから頑張れた。次は統括主任をめざす。ねっ、わたし、嘘なんか言ってなかったよ。君だって大きな夢があったでしょう」

「はいっ、僕も彼氏として東洋教育大学推薦をめざします」

僕が遠野さんをまっすぐ見つめる。ふたりの目と目がしっかり合った。

「だからね。帰ったらキスしようよ」

「は、はいっ」

いつものキリっとした顏。歩きだしてから重々しく口を開く。

「君のこと、まだ信用できない。友だちに見られたらなんて説明するの? 『母親』だって逃げるんじゃない。わたし、大声で『フィアンセ』と言い返すからね」

「僕ってそんなこと言いませんってば」

「婚姻届は銀行の貸金庫だから。わたしの留守に家に忍び込んだってなにもありませんからね」

「だからそんなこと、ぜったいしませんってば」

ホワイトデー。あれだけ勇気見せたつもりなんだけど、まだ信じてくれないのかなあ?

僕は深呼吸して、もっともっと大きな勇気を見せた。遠野さんに、そっと手を差し出した。

遠野さんの顏に満面の笑みが浮かんだ。たぶん、この笑顔。何年経っても、何十年経っても、僕は忘れないと思う。

遠野さんったら僕の手を強く引っ張って歩き出した。

信号交差点もそのまま直進。

「わたしね。今日から遠回りする。 いいよね」

それからかすかな声が僕の耳元で聞こえた。

「わたしだって、ひとりぼっちはイヤだから」

遠野さんの声が震えている。僕は心配して次の言葉を待った。

「主任になったよ」

遠野さんったら緊張した表情で、笑顔ひとつ見せてくれない。

「君がいるから頑張れた。次は統括主任をめざす。ねっ、わたし、嘘なんか言ってなかったよ。君だって大きな夢があったでしょう」

「はいっ、僕も彼氏として東洋教育大学推薦をめざします」

僕が遠野さんをまっすぐ見つめる。ふたりの目と目がしっかり合った。

「だからね。帰ったらキスしようよ」

「は、はいっ」