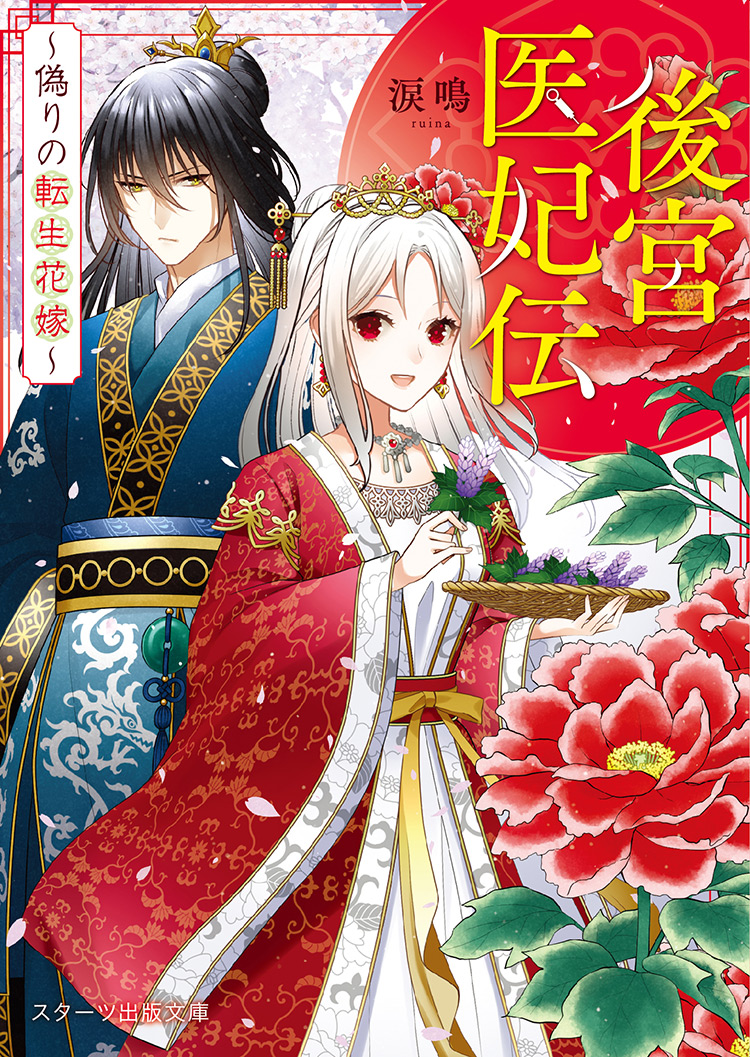

この世は伝説上の山岳──天雲山(てんうんざん)にある仙界(せんかい)と地上にある人界に分かれているとされ、仙界には神に最も近い存在になった神通力(じんずうりき)を持つ仙人が住まうと信じられている。

白花舞うこの雪華国(せっかこく)にも古(いにしえ)より伝わるのが、医仙(いせん)の存在。あらゆる病を治し、人々を癒す神通力を会得(えとく)したその仙人は、疫病(えきびょう)が蔓延したかの国を救ったと史記(しき)にもたびたび記された。

そして、今世(こんせい)にも後宮の医仙と謳(うた)われる女人がいる。仙人でありながら後宮妃に据えられ、のちに皇后(こうごう)として皇帝(こうてい)の隣に立つ彼女の名は──。

白花舞うこの雪華国(せっかこく)にも古(いにしえ)より伝わるのが、医仙(いせん)の存在。あらゆる病を治し、人々を癒す神通力を会得(えとく)したその仙人は、疫病(えきびょう)が蔓延したかの国を救ったと史記(しき)にもたびたび記された。

そして、今世(こんせい)にも後宮の医仙と謳(うた)われる女人がいる。仙人でありながら後宮妃に据えられ、のちに皇后(こうごう)として皇帝(こうてい)の隣に立つ彼女の名は──。