本当に、衝動的だった。

この衝動に伴っていた感情を、僕は初めて知った。

期末テスト前期間の最後の土曜日の午後、テスト勉強のために国分さんの家を訪れた。

この間のお礼にと、母から持たされたゼリーの詰め合わせと、祖父から持たされた畑の夏野菜を手土産に。

国分さんの部屋へと通される。

雨に濡れて泊めてもらった日に来た時は、余裕がなくて気にも留められなかったが、整然としていて綺麗な部屋だ。

飲み物を用意すると言って国分さんが部屋を出た間に、鞄から勉強道具を取り出し、ローテーブルに置いた。

そのままその場に座って待とうか、それとも…ぐるりと部屋を見渡した。

教科書や参考書が並ぶ本棚の端には、一枚の写真が飾られていた。

陸上のユニフォームを纏った国分さんを含めた数人の男子が、一本のたすきを手に笑っている。

僕の知らない国分さんの姿だ。

写真に気を取られている間に、国分さんが部屋に戻った。

僕が写真を見ていることに気付くと、国分さんはそれを手に取った。

「これ、中学の駅伝大会の時のだな。」

「国分さん、陸上部だったんですか?」

「そう。中長距離やってたんだよ。」

「中長距離?…なんというか、意外です。」

「言ったな?これでも割りと体力あるんだからな。」

訝しげに顔を見遣る僕の額を軽く小突かれ、お互いに顔を見合わせて笑う。

「皆、良い顔してますね。国分さんも…」

「そうだな。中学生活で唯一、コイツらと陸上やってる時が一番充実してたかもな。

…俺のこと、偏見の目で見たりもしなかったし」

「そうだったんですね……」

途端に、身体の奥から言い表し様の無い感情が沸き上がってきた。

これは嫉妬心…それとも、独占欲?

国分さんが心を許すのは、僕だけがいいだなんて。

国分さんの優しさが、僕だけに向けられてほしいだなんて。

僕だけが、一人占めしたい……

まさか自分がこんなにも欲深いだなんて、思ってもみなかった。

国分さんは懐かしげに写真に見入っている。

「今でも…交流あるんですか?」

「いいや…

コイツらはそれぞれに、陸上の名門校に進学した。

大路に来たのは俺だけで、陸上辞めたのも俺だけだ。

それ以来は…なんとなく、それっきり……」

「ご、ごめんなさい…僕、無神経なこと聞いちゃって……」

「いや、水澄が気にすることない。

これは俺が選んで決めたことだから。

それより、そろそろ勉強始めるぞ。」

広げた参考書と教科書を前に、国分さんが解き方を説明してくれる。

正直、学校の授業よりもずっと解りやすい。

国分さんの説明を聞いて、問題を解いて…を繰り返す。

そのうちに、基礎的な練習問題なら一人でも解けるようになってきた。

最後の応用問題を解いたあと、国分さんがまた回答をチェックしてくれた。

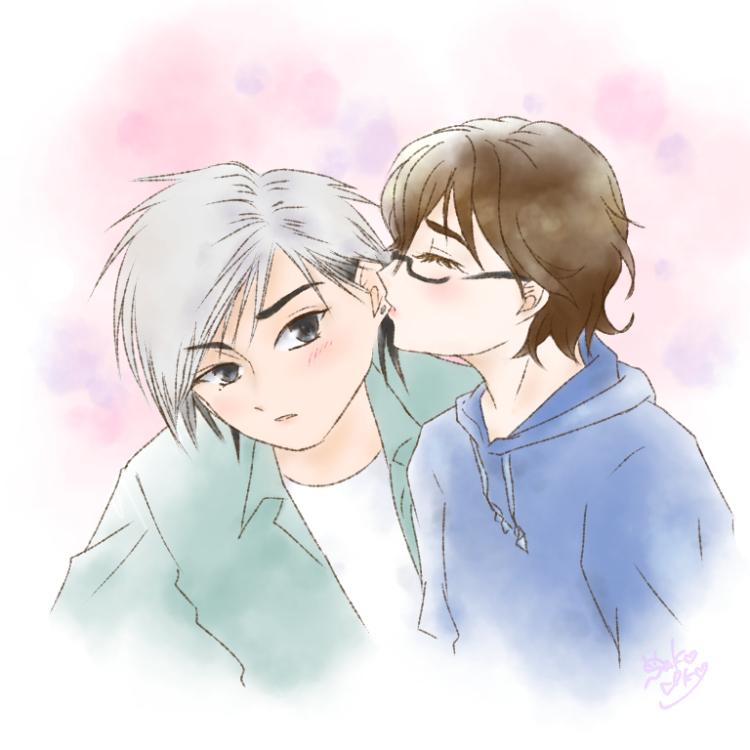

ノートを覗き込む国分さんの横顔が、僕の間近にきた、ただそれだけのことだった。

そんなこと、先程から何度となくあったはずなのに。

それなのに……

ピアスが光る左耳に吸い寄せられるように、僕は唇を寄せてしまった。

当然、耳に触れた感触に国分さんは驚いた。

「水澄…?」

「あ、あれ…僕、今……?!

ご、ごめんなさい!」

慌てて立ち上がりその場を離れようとした僕を、国分さんは逃がさなかった。

「待て!

待て、水澄…逃げるなよ……」

国分さんに腕を掴まれて逃げられなくなった僕は、再びその場に腰を下ろす。

「水澄、誤魔化さずに答えてほしい。

多分俺たち、気持ちは同じだと思うから...」

真っ直ぐに僕の目を見つめられて、もう逃げようなんて考えられなくなった。

「水澄、今のはどういう意味だ?」

「ご、ごめんなさい。

…意味なんて…なくて、ただホントに衝動的に……」

「謝らなくていいから。

ただ…それ、同じ状況で他の奴にもするのか?」

「し、しない!…です…」

「だよな?

俺も、他の奴にはしてほしくない。」

なんて答えたら良いんだろう。

国分さんは、この先何を言うんだろう。

…怖い。

僕のしたことで、国分さんと友達でいられなくなってしまったら……

「水澄は…俺が好きか?」

「えっ…と…好き、です。

でもそれは、友達としての……」

「違う、よな?」

「違わないです。」

「いや、違う。

なら、俺が今…こうしたら水澄は嫌か?」

そう言って国分さんは僕を抱き寄せると、首筋に唇で触れた。

ズキンと重く苦しく、それでいて甘やかな衝撃が身体を駆け抜けた。

嫌なんてことなかった。

ギュッと目を閉じ、国分さんの肩口に額を押し付けたまま動けない。

好き…友達?…それとも恋愛感情?

踏み出していいの?…わからない。

「水澄…」

まただ。

あの時と一緒だ。

感情ばかりが先走って、よくわからない行動に出て、国分さんを困らせてしまっている。

早く離れなきゃいけないことは解っているのに、今どんな顔をしているのか怖くて顔を上げられない。

国分さんは優しいから僕を突き放したりしないけれど。

それなら『気持ちは同じ』って言ってくれたのは…?

「水澄…

俺の方こそ煽っておいて…今更こんなことを言うのは、すげぇ狡いのはわかってるんだけどさ……」

「……」

「テストが終わったらちゃんと仕切り直すから。

このままだと、俺も水澄もなし崩しになってしまう。

それに、せっかくここまで勉強も頑張ってたのに、今ここで無駄にはしたくないから…」

「…ごめんなさい」

お互いに黙って身体を離す。

恐る恐る国分さんの顔を見遣ると、切な気に眉を下げて僕の頭を撫でた。

狡い。

「よし、良い子だ。

とりあえず休憩。一息入れたら次は化学の対策な」

用意してくれていたお茶とお菓子で気持ちを切り替える。

大丈夫。

今はテストに集中しよう。

首筋を一撫で、先程触れられた唇の感覚を思い出す。

同時に耳の奥に残る『気持ちは同じ』の言葉が僕を惑わせる。