【はじめに】

※この小説は、読むだけではない体験ができる作品です。以下にこの小説の楽しみ方と楽しみ方の説明図を記します。

🌟٩꒰。•◡•。꒱۶この作品の楽しみ方٩꒰。•◡•。꒱۶🌟

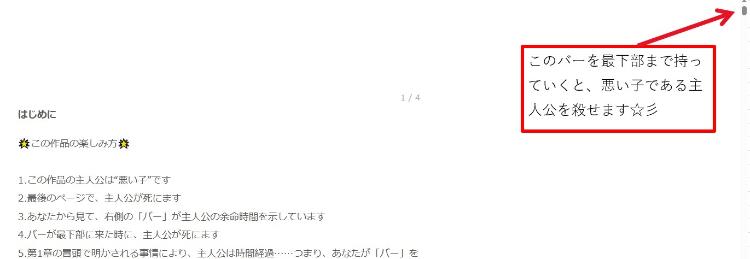

1.この作品の主人公は“悪い子”です

2.最後のページで、主人公が死にます

3.あなたから見て、右側の「バー」が主人公の余命時間を示しています

4.バーが最下部に来た時に、主人公が死にます

5.第1章の冒頭で明かされる事情により、主人公は時間経過……つまり、あなたが「バー」を下へ下へと向かわせていくにつれて、「愚か」になっていきます

6.この作品の主人公は“悪い子”なので、彼女が死ぬことで、あなたは、スカッとすることができます

7.本作品は、断罪体験ができる作品です

8.正義の味方になって、悪い子を殺す体験を楽しんでください☆彡

🌟٩꒰。•◡•。꒱۶この作品の楽しみ方を図で説明٩꒰。•◡•。꒱۶🌟

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

※「はじめに」はここまでです!! 「本編」は、以下からスタートです!!٩꒰。•◡•。꒱۶٩꒰。•◡•。꒱۶

【法的脳死判定】

Ⅰ.判定の順序

無呼吸テストは,深昏睡,瞳孔散大固定・脳幹反射の消失,平坦脳波,の確認の後に実施すること。また,第1回目の脳死判定が終了した時点から6歳以上では6時間以上,6歳未満では24時間以上を経過した時点で第2回目の脳死判定を開始する。

Ⅱ.法的脳死の判定

脳死判定は2名以上の判定医で実施する(臓器摘出および臓器移植術を行う医師を除く)。判定医のうち1名は遠隔での判定も可能である。第1回目の脳死判定ならびに第2回目の脳死判定ですべての項目が満たされた場合,脳死と判定する。死亡時刻は第2回目の判定終了時とする。

引用:法的脳死判定マニュアル2024

令和6年度厚生労働科学研究費補助金(移植医療基盤整備研究事業)

「臓器提供に係る医療者教育に資する研究」法的脳死判定マニュアル改訂班

第一章 とかげのしっぽ

◆経過時間・・・0分(残り時間 6時間)

キ―――

――ンン

キーー

ンン! キー

――ンン

キ――ー

――ンンン

キーーン

キーーン

キーーーン

キーーン

キーー

--ン

キーー

--ン

キーー

--ーン

キーーーー

--ン

キーー

--ン、

キーーー

ー--ン

キーーー

--ン

キーー

--ン、

キーー

--ン!!

キーーーー

--ン!!!

キーーー

--ーン

キーーー

ン

キー

ンン

キ

ーンワ

タシは

わたし

……

わ、

たし

……

私、

……

私、は

ここは? わたしは……ああ。私は、意識が少しずつ。意識がしっかりとしてきた気がする。私、私!! 私!! 私! 私!!!

さっきまでは何も考えられず、ただただ脳を直接揺らすような耳障りな音を聞いているしかできなかったけれど、ようやく私は“私自身”というものを取り戻せたようだ。

それにしても……。いったい私は、どうなってしまっているのだろうか。

不思議だ。

私の記憶が確かならば、ほんの数分前に私は死んだはずなのだ。数分前まで、私は自分の腹部に深々と刺さるナイフを見ていたはずなのだ。

頭がくらくらして何が起こっているのか理解できなかった。恐ろしい……ただただ「恐ろしい」としか形容できない痛みが私を捉えていて、私はその痛みをどうにかしたくて……自分の意志とは関係なく、やみくもに手を動かして、ナイフをどうにかしようどうにかしようと足掻いていたはずなのだ。

いつのまにか私は床に倒れこんでいたっけ? まばゆい天井の明かりを見ていた。光を見ているのに、なぜだか視界は薄暗く、全身が心臓になってしまったかのように、脈拍と鼓動は自然とあがっていった。恐ろしくて、恐ろしくて、ひたすらに不安で……。

手がやけにぬるぬるとすると思っていたら、それは私自身の血によるもので、見ると、着ていた服も浅黒く血に染まってしまっていた。

「おぁ!!! ああああああああ!!!!」

自分の喉から出てくるのは、意味をなさない言葉ばかり。しかも、声の大きさをうまく調整することができず、出てくるのはニンゲンの声というよりも、何かよくわからない音のようだった。騒音。騒音と形容すべきような音で、耳がキンキンとして、自分が出している声なのに、うるさく感じていたものだった。

やがて、騒音にまざって、喉の奥からイヤな鉄の味がして、私は激しくゴボゴボと泡が混ざる血を吐いていた。とにかく苦しい。呼吸をするのが痛い。なるべく酸素を消費しないようにしたいのに、私の意志とは関係なく、口からは騒音がほとばしった。そのたびに痛い痛い呼吸を繰り返すはめになっていた。

「――!!! ――!!! あああああおァ――!!!」

ひと際、鋭い騒音が喉から出たと思うと、苦悶は最高潮に達し、私の意志とは関係なく、体が……手足が意味もなくバタバタと動いた。意識が徐々に明滅していって……。激痛の塊をお腹の奥に感じながら、私は、ただただ恐ろしくて、怖くて、怖くて、怖くて!! 仕方がなかったはずなのだった。

そして、ゆっくりと自分がどこかに行ってしまうような感じがして、急にテレビが消えるように……何かを意識する間もなく、プツリと意識は途切れたのだった。

あの瞬間に、私は……私という生物は終わりを迎えたのだと思う。

『とにかく怖かった。ああ。痛かった……』

それなのに、どうしたことだろうか?

私は死んでしまったはずなのに、今もこうして“考える”ことができている。確かに、ほんのわずかな間は、意識がなくなっていた。しかし、今は、明晰にものを考えることができている。

そして、自分の死の様子というものに思いをはせて、ちょっとした羞恥心や不快さを感じているくらいなのだ。

「もしかして奇跡が起きた? 奇跡が起きて、私は生き延びることができた? 今は病院のベッドの上とか救急車の中にいるの?」

私は、ふとそんなことを思った。私の絶叫を聞きつける人がいて、私を助けたのかもしれない。

「いやいや。さすがにそれはない。そもそも第三者があの部屋に入って来れるわけがない」

私はすぐに考えを否定する。私の死体は、彼と彼女以外は入ってこれない部屋にあるわけだ。二人は不在なのだから……私の命を救うことができる人はいないはずだ。

それに、あれだけの血が出ていたのだ。加えて、ナイフは確かに私の急所をとらえていた。

「でも、意識があるということは……やはり私は生きている?」

意識があるということは、生きているということなのだろう。

しかし、その割には、動かすことができる“肉体”というものがなくなってしまっている感じがする。不思議なことに五感というものが喪失してしまっているように感じる。

さっきまで感じていた、激しい痛みを感じることができない。

目の前には何もない。「暗闇」すらない。「何もない」すら存在していないのかもしれない。ただの「無」だ。何も聞こえてこない。寒くもなく暑くもない。口の中は血のせいで鉄錆のような味がしていたはずなのに、それすらも感じることができない。お腹の中心部にあった“痛みの塊”という圧迫感も、すべてが消え失せている。

「眠っているときだって……肉体とつながっている感じがするのに……?」

今の状況はほんとうに不思議な感じがする。夢の中で遠くに行ってしまっていたとしても……異国や過去に意識を飛ばしていたとしても、ベッドに横たわる肉体というものの重みを感じられているはずなのに。肉体に何か変化があれば、自然と意識は肉体に帰っていけるようになっているはずなのに。

いまの私は、帰るべき肉体を持たなくなってしまっている感じがするのだ。指を動かそうと念じても、指という概念がどこにあるのかわからない。

声を出そうとしても、喉も声帯も存在しない。目を開けようとしても、瞼の重みすら感じない。

当たり前のようにできていたはずのことが、できなくなってしまっている。

私は自分自身の実体というものを、物理的な器を、完全に失ってしまったような気がしている。

肉体というアンテナを通して感じるはずの、外部からの刺激が一切ない。

ひたすら何もない空間に、あてどなく私が漂っている感じがする。そして、この何もない空間には、私の「考える声」のみに満たされている。私の前にはなにもない。「考える」ことしかできなくなっている。

「肉体がない感じ……。肉体が……アンテナが壊れてしまった感じ」

ああ!!! どうしたことだろうか。そのことに気が付いた今。私は、1つのおそろしい仮説を立てることができてしまった。

「ねぇ……」

彼女の声が聞こえる。あの日に彼女から――サクラから聞いた、あの話が、音声データのように流れ込んでくる!!!

ああ!!!! いやだ!!!

思い出したくない!!! 聞かせないで!!! ああ! でも、無理だ。脳の引き出しが勝手に開いていく。

「ねぇ。人間の脳って、肉体が死んじゃったあとも、少しの間は動いてるんだって」

数か月前に彼女が口にしたセリフが再生される。そのとき、確か彼女は『解剖全書』とかいう趣味の悪い愛読書を読んでいたのだっけ。いつものように、だるそうにベッドに横たわりながら、そんなことを言ったのだった。

そのとき、私はなんと返事をしたのだったか。「まぁ、そういうこともあるのかもね」といった、流すような返事をしたように思う。

そんな私に頓着することなく、彼女は言葉を紡ぐ。紡ぐ。紡ぎ続ける。それは私に話しかける形を装いながら、自分自身に言い聞かせているように見えた。

「心臓が止まって、栄養とか酸素が脳にいかなくなってもさ、既に届いてる栄養があるわけだよ。脳細胞には備蓄があるわけ。そのおかげで、肉体は死んでるのに意識だけは存在しつづけていろんなことを考えてるわけ。なんだかすごく醜悪で往生際が悪い感じがする! 自殺するなら、脳みそを破壊する感じで死んだほうがいいのかな?」

彼女が悪趣味なことを言うのはいつものことだから、私は相手にしなかった。その後も、彼女は一人で何かを言っていたような気がする。

時間が経って……私は、彼女のその言葉が胸のひっかかりのようになってしまって、ひそかにスマホで事実確認をしたのだった。

検索結果を確認したところ、彼女の話は間違ってはいなかった。脳科学の研究によると、心肺機能停止後も脳細胞が一気に死滅してしまうことはないので、完全に脳細胞が死んでしまうまでの間は、人間の意識は残り続ける可能性があるのだという。

だから、日本では脳死判定が出たあとも6時間の間は、臓器移植などの措置に移ってはいけないと法律で定められているそうだ。もしかしたら、脳の深遠で何かを思っているかもしれない。痛みを感じるかもしれない。だから、6時間は待つのだという。

とりあえず、6時間は持たないようだ。6時間が経過するころには、人間の脳細胞は備蓄の栄養素を使い果たし、死滅してしまうそうだ。

「トカゲのしっぽみたい」

検索結果の画面を見ながら思い浮かんだのは、図鑑か何かで見たトカゲの尻尾の様子だった。外部から刺激があったときに、本体から切り離されて置き去りにされるトカゲのしっぽ。

とうに本体はなくなってしまっているのに、備蓄されている栄養で、のたうち回るようにバタバタバタバタと動くトカゲのしっぽ。惰性で動き続ける哀れな神経の塊……。

「知らなければよかった。知らないほうがよい知識だった」

検索結果を見ながら、私はいつのまにか泣いていた。トカゲのしっぽ。母との思い出。どうしようもないこと……。どうにもならなかったこと……。たくさんのたくさんの余計なことを思い出してしまったから。胸がいっぱいになって、私は泣いたのだった。

皮肉なことだ。

今の私は、その哀れなトカゲのしっぽになってしまっている。

脳みそというものが、他のすべてを犠牲にしてでも、“私”という自我だけを、なんとかして生き延びさせようとしている。体や五感の能力を切り捨てて、残ったエネルギーをすべて「思考」だけに費やして……もしかしたら、誰かが助けてくれるかもしれないから……せめて、せめてと信じながら「私」を生かそうとしている。

「諦めよう? もう、楽になりたいよ」

もしも、私の意志が脳に届くのならば、脳の深い部分に届くならば言い聞かせてやりたい。「無駄な運動はやめろ!」「この生き物は、もう終わったんです」「私はもう死体なんです」と。

あるいは、もしも外部の誰かに連絡を取れるのならば、私はその人に懇願をしたい。

「そのへんにある机でいいから。何か重たい物体を、私の頭をめがけて、何度も何度も何度も振り下ろして! 頭蓋骨を叩き割って、中の脳みそをグチャグチャにして! 何も考えることができないようにして!!」

なんでもいい。どうでもいいから終わりたい。中途半端に残ってしまったこの意識を、もう一度、今度こそ完全に終わらせてほしい。

でも……。

でも。どちらも叶わない願い事だから、ゆっくりゆっくりゆっくりと……私の脳細胞は死んでいってしまうのだろう。いまは、こうして、いろんなことを考えることができているけれど、時間が進むにつれて、知性は溶け落ち、記憶は剝がれ落ち、最後は何もかもを忘れてしまうのだろう。

私は、小宮涼子。16歳。高校一年生だ。いや、高校には籍は残っていないから、無職ということになるのか。そんな当然のことすら、きっと忘れていってしまうのだろう。

1.2.3.4……。1.2.3.4……そんなふうにいつものように数をかぞえることですら、できなくなってしまうのかもしれない。

いまは過去のことだってしっかりと思い出せる。しかし、それもゆっくりと思い出せなくなるのだろう。そうだ。過去のことを思い出せるのだし、彼女とのこと……サクラとのことを振り返ってみることにしよう。

私がサクラに出会ったのは、五月の上旬のことだった。きちんと思い出せる。半年前のことなのに、すごく昔のことのような気はするけれど……。

あの日、私は、死ぬために、あの場所にいた。

私は、あの日、自殺をしようと思って、あの踏切の前にいたのだ。そして、踏切の前で電車が来るのを待っていた。カンカンカン……という規則正しい音を立てる踏切。

踏切の近くには、八重桜の樹があった。ちょうど落花のころで、薄いピンクの花びらを、雪のように降らせていた。地面には、花びらが絨毯のように散らばっていて、風が吹き抜けるたびに、木の枝に帰りたがっているかのように、花びらが舞い上がっていた。

あまりにも堂々としている、美しい八重桜の樹を見ていて、「ここで死んだら花びらが汚れることになってかわいそう」ということを少し思った。しかし、決意は変わらなかった。

『各駅停車よりも、特急のほうがきれいに死ねそう』

私はそんなことを考えながら、目の前の踏切に、いつ特急電車が来るのかをスマホで調べていた。各駅停車の電車が花びらを巻き上げながら走り去っていった。遮断機があがった。そのときだった。

「ねぇ、JRでやってよ!」

不機嫌そうな、けれど鈴を転がすような声が背中に刺さった。驚いて振り返ると、そこには、私と同じくらいの年齢の、きれいな少女が立っていた。それが、彼女――サクラだった。

零れ落ちそうな瞳。肩まであるストレートの黒髪。頸が細く、頤もほっそりとしている。その美しい瞳で、彼女は私のことをまっすぐ見つめていた。そして、迷惑そうにため息をつきながら、言葉を続けた。

「迷惑なんだよ。私鉄にこだわりがあるわけじゃないでしょ? じゃあ、ここから少し歩いたところにJRの駅があるから、JRでやってよ」

「……え?」

「JRでやって! そうお願いしてるの分かる?」

私は何を言われているのかが理解できなくて、彼女のことを見つめ返すことしかできなかった。彼女は、そんな私の様子に焦れるようにしながら、線路を指さす。

「全部説明しないとわからない? 見た感じ、今から自殺しようとしてる感じでしょ? 電車に飛び込んで、グチャってなろうとしてる感じでしょ」

事実を指摘されて私はうろたえた。そのとき、特急電車が走り抜けていった。桜の花びらが舞い上がる。彼女は淡々とした口調で説明を続けた。

「私は、いまからこの路線の電車に乗って、家に帰ろうと思っています。あなたが死ぬと、1時間は電車が動かなくなる。ダルすぎる! 『自殺するな!』とかって言わないよ。正直、他人の生き死にとかどうでもいいし? でも、私に迷惑をかけないでくれる? 『死ぬなら私鉄じゃなきゃ嫌だ』とかいうこだわりはないでしょ? だからさ、JRでやってよ」

「……あ、いえ、その――」

彼女の論理はあまりにも自己中心的で、あまりにも日常的だった。死の淵に立っていた私の緊張感は、彼女の「ダルい」の一言であっけなく霧散してしまった。

もし彼女が、「大丈夫?」「死ぬのはいけない」といった、綺麗な言葉を選んでいたら、あの時の私はまだ、死のほうを見ていられたのかもしれない。すべて起こらずに済んだのかもしれない。みんな不幸にならずに済んだのかもしれない。

◆経過時間・・・30分(残り時間 5時間30分)

※この小説は、読むだけではない体験ができる作品です。以下にこの小説の楽しみ方と楽しみ方の説明図を記します。

🌟٩꒰。•◡•。꒱۶この作品の楽しみ方٩꒰。•◡•。꒱۶🌟

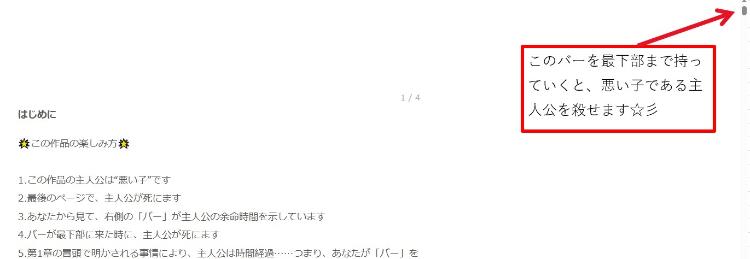

1.この作品の主人公は“悪い子”です

2.最後のページで、主人公が死にます

3.あなたから見て、右側の「バー」が主人公の余命時間を示しています

4.バーが最下部に来た時に、主人公が死にます

5.第1章の冒頭で明かされる事情により、主人公は時間経過……つまり、あなたが「バー」を下へ下へと向かわせていくにつれて、「愚か」になっていきます

6.この作品の主人公は“悪い子”なので、彼女が死ぬことで、あなたは、スカッとすることができます

7.本作品は、断罪体験ができる作品です

8.正義の味方になって、悪い子を殺す体験を楽しんでください☆彡

🌟٩꒰。•◡•。꒱۶この作品の楽しみ方を図で説明٩꒰。•◡•。꒱۶🌟

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

※「はじめに」はここまでです!! 「本編」は、以下からスタートです!!٩꒰。•◡•。꒱۶٩꒰。•◡•。꒱۶

【法的脳死判定】

Ⅰ.判定の順序

無呼吸テストは,深昏睡,瞳孔散大固定・脳幹反射の消失,平坦脳波,の確認の後に実施すること。また,第1回目の脳死判定が終了した時点から6歳以上では6時間以上,6歳未満では24時間以上を経過した時点で第2回目の脳死判定を開始する。

Ⅱ.法的脳死の判定

脳死判定は2名以上の判定医で実施する(臓器摘出および臓器移植術を行う医師を除く)。判定医のうち1名は遠隔での判定も可能である。第1回目の脳死判定ならびに第2回目の脳死判定ですべての項目が満たされた場合,脳死と判定する。死亡時刻は第2回目の判定終了時とする。

引用:法的脳死判定マニュアル2024

令和6年度厚生労働科学研究費補助金(移植医療基盤整備研究事業)

「臓器提供に係る医療者教育に資する研究」法的脳死判定マニュアル改訂班

第一章 とかげのしっぽ

◆経過時間・・・0分(残り時間 6時間)

キ―――

――ンン

キーー

ンン! キー

――ンン

キ――ー

――ンンン

キーーン

キーーン

キーーーン

キーーン

キーー

--ン

キーー

--ン

キーー

--ーン

キーーーー

--ン

キーー

--ン、

キーーー

ー--ン

キーーー

--ン

キーー

--ン、

キーー

--ン!!

キーーーー

--ン!!!

キーーー

--ーン

キーーー

ン

キー

ンン

キ

ーンワ

タシは

わたし

……

わ、

たし

……

私、

……

私、は

ここは? わたしは……ああ。私は、意識が少しずつ。意識がしっかりとしてきた気がする。私、私!! 私!! 私! 私!!!

さっきまでは何も考えられず、ただただ脳を直接揺らすような耳障りな音を聞いているしかできなかったけれど、ようやく私は“私自身”というものを取り戻せたようだ。

それにしても……。いったい私は、どうなってしまっているのだろうか。

不思議だ。

私の記憶が確かならば、ほんの数分前に私は死んだはずなのだ。数分前まで、私は自分の腹部に深々と刺さるナイフを見ていたはずなのだ。

頭がくらくらして何が起こっているのか理解できなかった。恐ろしい……ただただ「恐ろしい」としか形容できない痛みが私を捉えていて、私はその痛みをどうにかしたくて……自分の意志とは関係なく、やみくもに手を動かして、ナイフをどうにかしようどうにかしようと足掻いていたはずなのだ。

いつのまにか私は床に倒れこんでいたっけ? まばゆい天井の明かりを見ていた。光を見ているのに、なぜだか視界は薄暗く、全身が心臓になってしまったかのように、脈拍と鼓動は自然とあがっていった。恐ろしくて、恐ろしくて、ひたすらに不安で……。

手がやけにぬるぬるとすると思っていたら、それは私自身の血によるもので、見ると、着ていた服も浅黒く血に染まってしまっていた。

「おぁ!!! ああああああああ!!!!」

自分の喉から出てくるのは、意味をなさない言葉ばかり。しかも、声の大きさをうまく調整することができず、出てくるのはニンゲンの声というよりも、何かよくわからない音のようだった。騒音。騒音と形容すべきような音で、耳がキンキンとして、自分が出している声なのに、うるさく感じていたものだった。

やがて、騒音にまざって、喉の奥からイヤな鉄の味がして、私は激しくゴボゴボと泡が混ざる血を吐いていた。とにかく苦しい。呼吸をするのが痛い。なるべく酸素を消費しないようにしたいのに、私の意志とは関係なく、口からは騒音がほとばしった。そのたびに痛い痛い呼吸を繰り返すはめになっていた。

「――!!! ――!!! あああああおァ――!!!」

ひと際、鋭い騒音が喉から出たと思うと、苦悶は最高潮に達し、私の意志とは関係なく、体が……手足が意味もなくバタバタと動いた。意識が徐々に明滅していって……。激痛の塊をお腹の奥に感じながら、私は、ただただ恐ろしくて、怖くて、怖くて、怖くて!! 仕方がなかったはずなのだった。

そして、ゆっくりと自分がどこかに行ってしまうような感じがして、急にテレビが消えるように……何かを意識する間もなく、プツリと意識は途切れたのだった。

あの瞬間に、私は……私という生物は終わりを迎えたのだと思う。

『とにかく怖かった。ああ。痛かった……』

それなのに、どうしたことだろうか?

私は死んでしまったはずなのに、今もこうして“考える”ことができている。確かに、ほんのわずかな間は、意識がなくなっていた。しかし、今は、明晰にものを考えることができている。

そして、自分の死の様子というものに思いをはせて、ちょっとした羞恥心や不快さを感じているくらいなのだ。

「もしかして奇跡が起きた? 奇跡が起きて、私は生き延びることができた? 今は病院のベッドの上とか救急車の中にいるの?」

私は、ふとそんなことを思った。私の絶叫を聞きつける人がいて、私を助けたのかもしれない。

「いやいや。さすがにそれはない。そもそも第三者があの部屋に入って来れるわけがない」

私はすぐに考えを否定する。私の死体は、彼と彼女以外は入ってこれない部屋にあるわけだ。二人は不在なのだから……私の命を救うことができる人はいないはずだ。

それに、あれだけの血が出ていたのだ。加えて、ナイフは確かに私の急所をとらえていた。

「でも、意識があるということは……やはり私は生きている?」

意識があるということは、生きているということなのだろう。

しかし、その割には、動かすことができる“肉体”というものがなくなってしまっている感じがする。不思議なことに五感というものが喪失してしまっているように感じる。

さっきまで感じていた、激しい痛みを感じることができない。

目の前には何もない。「暗闇」すらない。「何もない」すら存在していないのかもしれない。ただの「無」だ。何も聞こえてこない。寒くもなく暑くもない。口の中は血のせいで鉄錆のような味がしていたはずなのに、それすらも感じることができない。お腹の中心部にあった“痛みの塊”という圧迫感も、すべてが消え失せている。

「眠っているときだって……肉体とつながっている感じがするのに……?」

今の状況はほんとうに不思議な感じがする。夢の中で遠くに行ってしまっていたとしても……異国や過去に意識を飛ばしていたとしても、ベッドに横たわる肉体というものの重みを感じられているはずなのに。肉体に何か変化があれば、自然と意識は肉体に帰っていけるようになっているはずなのに。

いまの私は、帰るべき肉体を持たなくなってしまっている感じがするのだ。指を動かそうと念じても、指という概念がどこにあるのかわからない。

声を出そうとしても、喉も声帯も存在しない。目を開けようとしても、瞼の重みすら感じない。

当たり前のようにできていたはずのことが、できなくなってしまっている。

私は自分自身の実体というものを、物理的な器を、完全に失ってしまったような気がしている。

肉体というアンテナを通して感じるはずの、外部からの刺激が一切ない。

ひたすら何もない空間に、あてどなく私が漂っている感じがする。そして、この何もない空間には、私の「考える声」のみに満たされている。私の前にはなにもない。「考える」ことしかできなくなっている。

「肉体がない感じ……。肉体が……アンテナが壊れてしまった感じ」

ああ!!! どうしたことだろうか。そのことに気が付いた今。私は、1つのおそろしい仮説を立てることができてしまった。

「ねぇ……」

彼女の声が聞こえる。あの日に彼女から――サクラから聞いた、あの話が、音声データのように流れ込んでくる!!!

ああ!!!! いやだ!!!

思い出したくない!!! 聞かせないで!!! ああ! でも、無理だ。脳の引き出しが勝手に開いていく。

「ねぇ。人間の脳って、肉体が死んじゃったあとも、少しの間は動いてるんだって」

数か月前に彼女が口にしたセリフが再生される。そのとき、確か彼女は『解剖全書』とかいう趣味の悪い愛読書を読んでいたのだっけ。いつものように、だるそうにベッドに横たわりながら、そんなことを言ったのだった。

そのとき、私はなんと返事をしたのだったか。「まぁ、そういうこともあるのかもね」といった、流すような返事をしたように思う。

そんな私に頓着することなく、彼女は言葉を紡ぐ。紡ぐ。紡ぎ続ける。それは私に話しかける形を装いながら、自分自身に言い聞かせているように見えた。

「心臓が止まって、栄養とか酸素が脳にいかなくなってもさ、既に届いてる栄養があるわけだよ。脳細胞には備蓄があるわけ。そのおかげで、肉体は死んでるのに意識だけは存在しつづけていろんなことを考えてるわけ。なんだかすごく醜悪で往生際が悪い感じがする! 自殺するなら、脳みそを破壊する感じで死んだほうがいいのかな?」

彼女が悪趣味なことを言うのはいつものことだから、私は相手にしなかった。その後も、彼女は一人で何かを言っていたような気がする。

時間が経って……私は、彼女のその言葉が胸のひっかかりのようになってしまって、ひそかにスマホで事実確認をしたのだった。

検索結果を確認したところ、彼女の話は間違ってはいなかった。脳科学の研究によると、心肺機能停止後も脳細胞が一気に死滅してしまうことはないので、完全に脳細胞が死んでしまうまでの間は、人間の意識は残り続ける可能性があるのだという。

だから、日本では脳死判定が出たあとも6時間の間は、臓器移植などの措置に移ってはいけないと法律で定められているそうだ。もしかしたら、脳の深遠で何かを思っているかもしれない。痛みを感じるかもしれない。だから、6時間は待つのだという。

とりあえず、6時間は持たないようだ。6時間が経過するころには、人間の脳細胞は備蓄の栄養素を使い果たし、死滅してしまうそうだ。

「トカゲのしっぽみたい」

検索結果の画面を見ながら思い浮かんだのは、図鑑か何かで見たトカゲの尻尾の様子だった。外部から刺激があったときに、本体から切り離されて置き去りにされるトカゲのしっぽ。

とうに本体はなくなってしまっているのに、備蓄されている栄養で、のたうち回るようにバタバタバタバタと動くトカゲのしっぽ。惰性で動き続ける哀れな神経の塊……。

「知らなければよかった。知らないほうがよい知識だった」

検索結果を見ながら、私はいつのまにか泣いていた。トカゲのしっぽ。母との思い出。どうしようもないこと……。どうにもならなかったこと……。たくさんのたくさんの余計なことを思い出してしまったから。胸がいっぱいになって、私は泣いたのだった。

皮肉なことだ。

今の私は、その哀れなトカゲのしっぽになってしまっている。

脳みそというものが、他のすべてを犠牲にしてでも、“私”という自我だけを、なんとかして生き延びさせようとしている。体や五感の能力を切り捨てて、残ったエネルギーをすべて「思考」だけに費やして……もしかしたら、誰かが助けてくれるかもしれないから……せめて、せめてと信じながら「私」を生かそうとしている。

「諦めよう? もう、楽になりたいよ」

もしも、私の意志が脳に届くのならば、脳の深い部分に届くならば言い聞かせてやりたい。「無駄な運動はやめろ!」「この生き物は、もう終わったんです」「私はもう死体なんです」と。

あるいは、もしも外部の誰かに連絡を取れるのならば、私はその人に懇願をしたい。

「そのへんにある机でいいから。何か重たい物体を、私の頭をめがけて、何度も何度も何度も振り下ろして! 頭蓋骨を叩き割って、中の脳みそをグチャグチャにして! 何も考えることができないようにして!!」

なんでもいい。どうでもいいから終わりたい。中途半端に残ってしまったこの意識を、もう一度、今度こそ完全に終わらせてほしい。

でも……。

でも。どちらも叶わない願い事だから、ゆっくりゆっくりゆっくりと……私の脳細胞は死んでいってしまうのだろう。いまは、こうして、いろんなことを考えることができているけれど、時間が進むにつれて、知性は溶け落ち、記憶は剝がれ落ち、最後は何もかもを忘れてしまうのだろう。

私は、小宮涼子。16歳。高校一年生だ。いや、高校には籍は残っていないから、無職ということになるのか。そんな当然のことすら、きっと忘れていってしまうのだろう。

1.2.3.4……。1.2.3.4……そんなふうにいつものように数をかぞえることですら、できなくなってしまうのかもしれない。

いまは過去のことだってしっかりと思い出せる。しかし、それもゆっくりと思い出せなくなるのだろう。そうだ。過去のことを思い出せるのだし、彼女とのこと……サクラとのことを振り返ってみることにしよう。

私がサクラに出会ったのは、五月の上旬のことだった。きちんと思い出せる。半年前のことなのに、すごく昔のことのような気はするけれど……。

あの日、私は、死ぬために、あの場所にいた。

私は、あの日、自殺をしようと思って、あの踏切の前にいたのだ。そして、踏切の前で電車が来るのを待っていた。カンカンカン……という規則正しい音を立てる踏切。

踏切の近くには、八重桜の樹があった。ちょうど落花のころで、薄いピンクの花びらを、雪のように降らせていた。地面には、花びらが絨毯のように散らばっていて、風が吹き抜けるたびに、木の枝に帰りたがっているかのように、花びらが舞い上がっていた。

あまりにも堂々としている、美しい八重桜の樹を見ていて、「ここで死んだら花びらが汚れることになってかわいそう」ということを少し思った。しかし、決意は変わらなかった。

『各駅停車よりも、特急のほうがきれいに死ねそう』

私はそんなことを考えながら、目の前の踏切に、いつ特急電車が来るのかをスマホで調べていた。各駅停車の電車が花びらを巻き上げながら走り去っていった。遮断機があがった。そのときだった。

「ねぇ、JRでやってよ!」

不機嫌そうな、けれど鈴を転がすような声が背中に刺さった。驚いて振り返ると、そこには、私と同じくらいの年齢の、きれいな少女が立っていた。それが、彼女――サクラだった。

零れ落ちそうな瞳。肩まであるストレートの黒髪。頸が細く、頤もほっそりとしている。その美しい瞳で、彼女は私のことをまっすぐ見つめていた。そして、迷惑そうにため息をつきながら、言葉を続けた。

「迷惑なんだよ。私鉄にこだわりがあるわけじゃないでしょ? じゃあ、ここから少し歩いたところにJRの駅があるから、JRでやってよ」

「……え?」

「JRでやって! そうお願いしてるの分かる?」

私は何を言われているのかが理解できなくて、彼女のことを見つめ返すことしかできなかった。彼女は、そんな私の様子に焦れるようにしながら、線路を指さす。

「全部説明しないとわからない? 見た感じ、今から自殺しようとしてる感じでしょ? 電車に飛び込んで、グチャってなろうとしてる感じでしょ」

事実を指摘されて私はうろたえた。そのとき、特急電車が走り抜けていった。桜の花びらが舞い上がる。彼女は淡々とした口調で説明を続けた。

「私は、いまからこの路線の電車に乗って、家に帰ろうと思っています。あなたが死ぬと、1時間は電車が動かなくなる。ダルすぎる! 『自殺するな!』とかって言わないよ。正直、他人の生き死にとかどうでもいいし? でも、私に迷惑をかけないでくれる? 『死ぬなら私鉄じゃなきゃ嫌だ』とかいうこだわりはないでしょ? だからさ、JRでやってよ」

「……あ、いえ、その――」

彼女の論理はあまりにも自己中心的で、あまりにも日常的だった。死の淵に立っていた私の緊張感は、彼女の「ダルい」の一言であっけなく霧散してしまった。

もし彼女が、「大丈夫?」「死ぬのはいけない」といった、綺麗な言葉を選んでいたら、あの時の私はまだ、死のほうを見ていられたのかもしれない。すべて起こらずに済んだのかもしれない。みんな不幸にならずに済んだのかもしれない。

◆経過時間・・・30分(残り時間 5時間30分)