――翌日の早朝。清々しい陽光が差し込む研究室。

僕がコーヒーを二つ持って戻ると、湧井は既にホワイトボードの前に立ち、真剣な顔で数式を書いていた。

「……一攫千金を賭けた冒険ですね。」

そう言いながら、彼女は当然のように僕の手からコーヒーを受け取った。『黄金比』を求める探検の始まりだ。

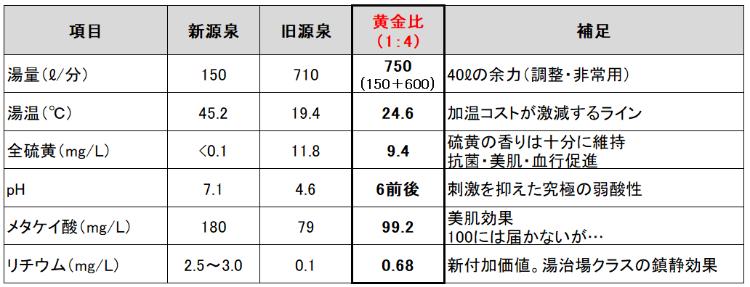

まず、前提条件を並べる。

新源泉の湧出量は約150ℓ/分。これは使い切るしかない。湯温、pH、メタケイ酸――どれを取っても、新源泉は“押し上げ役”だ。

一方、旧源泉。断絶後の実効湧出量は約710ℓ/分。湯量の主力であり、硫黄の供給源。

「比率は、なるべく【1:4.7】に近づけたいです。捨て湯を減らすために。」

湧井がホワイトボードに数値を記す。

【混合後の湯量は 750+α】

「現状の旧源泉の湧出量は710ℓ/分。これは飯森山の温泉街、そして大手スーパー銭湯チェーンへの給湯を維持するギリギリの水準です。需給の変動を吸収するには最低5%、『断絶』前の750ℓ/分が必要です。」

【湯温は25度】

「加熱コストが劇的に下がる境界。法的にも“低温泉”の下限です。」

【全硫黄は 9mg/L以上を死守】

「飯森のアイデンティティですから。」

【メタケイ酸は 100mg/L近辺】

「“美肌の湯”を名乗るための大台ですね。」

【pHは 6前後】

「弱酸性の理想帯です。肌への刺激が少なく、硫黄とメタホウ酸の活性域でもあります。」

理想を並べるのは簡単だ。だが、この数字たちは互いに遠慮なく殴り合う。

僕はシミュレーターを操作し、旧源泉の投入量を削っていく。気づくと湧井は、僕の椅子の背後に回り込み、背もたれに軽く手を置いたまま画面を覗き込んでいた。距離が、近い。

【1:4.5】

グラフが描き出される。メタケイ酸のバーは、90付近で鈍く止まった。

「……遠いな。」

僕が思わず声を漏らすと、彼女は画面を見ながらクスリと笑う。

「ええ。100は、まだまだ先です。これだと“美肌”を堂々と名乗るには、ちょっと度胸が要ります。」

「その分、硫黄は9.6もあるけど。」

湧井は小さく首を振る。

「pHが6.2。硫黄の活性域から外れるので、含有量の割に主張が薄くなります。インパクトのない、“誰にも嫌われないけど、誰にも刺さらない温泉”ですね。湯量だけは825ℓもありますけど。」

彼女はぐいっと僕の肩越しに画面を指差した。

「山崎さん、もっとガツンと削りましょう!」

【1:4.2】

「pH 5.9……悪くない。」湧井が少し嬉しそうに呟く。「この弱酸性の肌当たり、かなり好きです。硫黄の香りと効果も、ちゃんと引き出せます。」

僕も頷く。

「メタケイ酸も約95。一応、及第点だね。」

だけど……「湯温が23.8度。」二人の声がぴたりと重なる。

目標である25度との差は、たった1.2度。だがその僅かな違いが、重い加温コストを生む。湧井が眉を下げる。

「……財布に厳しい。これじゃ、現場が泣きますね。」

――却下だ。

【1:3.8】

旧源泉を更に減らした瞬間、一瞬で、違和感が走った。

「……あ、硫黄が落ちた。」

全硫黄は8.6。香りのラインを、はっきり割り込む。湯量も720ℓ/分。下限値を下回る。

「これ以上、新源泉に寄せると……旧源泉の“魂”が抜けます。」

「しかも、街全体に配る余力が乏しい。」

湯温は約24.8度、メタケイ酸も100を超えるのだが……二人同時に、ため息が漏れた。

画面に並ぶグラフは、どれも一長一短である。どこかが完璧に近づくほど、別のどこかが必ず崩れる。

やがて、湧井が静かに口を開いた。

「……戻しましょう」

彼女は、僕の指先をちらりと見てから、続ける。

「……比率を【1:4】。これでどうですか?」

彼女の瞳に、確かな光が宿っている。

【1:4】

僕は黙って旧源泉を600ℓに設定する。その瞬間、グラフが跳ねた。

「……湯量、750ℓ。下限をギリギリでクリアしてる。」

「全硫黄、9.4。香りも、残りますね。」

「pHは6.0。快適な弱酸性だ。」

一つずつ、条件が埋まっていく。そして――

「……メタケイ酸、99.2」

湧井が、悔しそうに唇を噛む。あと一歩。『美肌の湯』を確立する大台に、指先が触れているのに掴みきれない。

「……惜しい。でも、ここまで来た。」

湯温は24.6度。25度には届かないが、現実的なラインだ。

「……小数点以下が、こんなに憎らしいとは思いませんでした。四捨五入しましょうか。」

「研究者が言うセリフじゃない。」

そう言いながら、僕は笑った。湧井も、肩をすくめる。

「代わりと言ってはなんですが、リチウムが0.68あります。湯治場クラスの鎮静効果という新しい価値が、確かに加わるんです。」

――完全ではない。だけど、このスペックなら、言えます。

彼女は画面を見つめたまま、静かに結論を導いた。

「硫黄の記憶を残して、刺激を削ぎ、肌を包んで、心を鎮める。――弱酸性硫黄泉の、完成形だと。」

そこにはかつての「理論一辺倒」の姿はなかった。

机の上には、新源泉の湧出量測定時に持ち帰ったサンプルが並んでいる。冷蔵庫で保管した、数リットルずつの新旧源泉。

「……実証に移るよ。サンプルを加熱する。」

僕はビーカーの中で、1対4の比率で二つの源泉を精密に混合し、恒温槽で再加熱した。湯気と共に、懐かしい飯森山の硫黄の香りが立ち上る。

数時間後、データが出揃った。

「……計算通りだ。pHも、硫黄濃度も、シミュレーションとほぼ完全に一致した。」

僕は、メタケイ酸の「99」という数字を寂しく見つめた。

――やっぱり、100には届かない。25度にも、あと少し。……惜しいな。

でも、これが、二人で導いた“完成形”だ。確かな計算に裏打ちされた、誰に見せても、説明できる答えなのだ。そう自分に言い聞かせる。

それを見透かしたかのように、湧井は何も言わず、シミュレーターを指さした。さっきまでとは違う数字が表示されている。

「これは……?」

内容を読み取った僕の背中に、冷たい戦慄が走った。彼女は、悪戯っぽく、けれど刃物のような鋭い笑みを浮かべる。

「賭け、です。」

短く、そう言った。肉を切らせて、骨を断つ。そんな言葉が、頭をよぎる。

――湧井薫の瞳は、笑っていなかった。

僕がコーヒーを二つ持って戻ると、湧井は既にホワイトボードの前に立ち、真剣な顔で数式を書いていた。

「……一攫千金を賭けた冒険ですね。」

そう言いながら、彼女は当然のように僕の手からコーヒーを受け取った。『黄金比』を求める探検の始まりだ。

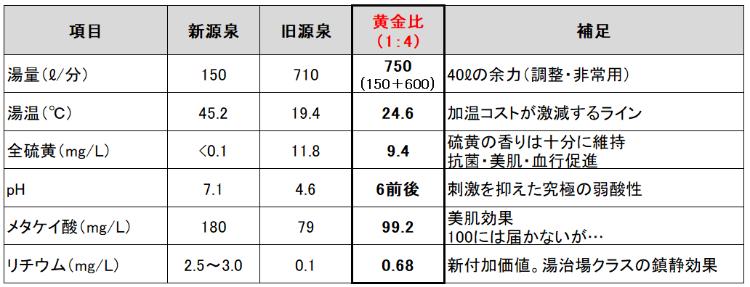

まず、前提条件を並べる。

新源泉の湧出量は約150ℓ/分。これは使い切るしかない。湯温、pH、メタケイ酸――どれを取っても、新源泉は“押し上げ役”だ。

一方、旧源泉。断絶後の実効湧出量は約710ℓ/分。湯量の主力であり、硫黄の供給源。

「比率は、なるべく【1:4.7】に近づけたいです。捨て湯を減らすために。」

湧井がホワイトボードに数値を記す。

【混合後の湯量は 750+α】

「現状の旧源泉の湧出量は710ℓ/分。これは飯森山の温泉街、そして大手スーパー銭湯チェーンへの給湯を維持するギリギリの水準です。需給の変動を吸収するには最低5%、『断絶』前の750ℓ/分が必要です。」

【湯温は25度】

「加熱コストが劇的に下がる境界。法的にも“低温泉”の下限です。」

【全硫黄は 9mg/L以上を死守】

「飯森のアイデンティティですから。」

【メタケイ酸は 100mg/L近辺】

「“美肌の湯”を名乗るための大台ですね。」

【pHは 6前後】

「弱酸性の理想帯です。肌への刺激が少なく、硫黄とメタホウ酸の活性域でもあります。」

理想を並べるのは簡単だ。だが、この数字たちは互いに遠慮なく殴り合う。

僕はシミュレーターを操作し、旧源泉の投入量を削っていく。気づくと湧井は、僕の椅子の背後に回り込み、背もたれに軽く手を置いたまま画面を覗き込んでいた。距離が、近い。

【1:4.5】

グラフが描き出される。メタケイ酸のバーは、90付近で鈍く止まった。

「……遠いな。」

僕が思わず声を漏らすと、彼女は画面を見ながらクスリと笑う。

「ええ。100は、まだまだ先です。これだと“美肌”を堂々と名乗るには、ちょっと度胸が要ります。」

「その分、硫黄は9.6もあるけど。」

湧井は小さく首を振る。

「pHが6.2。硫黄の活性域から外れるので、含有量の割に主張が薄くなります。インパクトのない、“誰にも嫌われないけど、誰にも刺さらない温泉”ですね。湯量だけは825ℓもありますけど。」

彼女はぐいっと僕の肩越しに画面を指差した。

「山崎さん、もっとガツンと削りましょう!」

【1:4.2】

「pH 5.9……悪くない。」湧井が少し嬉しそうに呟く。「この弱酸性の肌当たり、かなり好きです。硫黄の香りと効果も、ちゃんと引き出せます。」

僕も頷く。

「メタケイ酸も約95。一応、及第点だね。」

だけど……「湯温が23.8度。」二人の声がぴたりと重なる。

目標である25度との差は、たった1.2度。だがその僅かな違いが、重い加温コストを生む。湧井が眉を下げる。

「……財布に厳しい。これじゃ、現場が泣きますね。」

――却下だ。

【1:3.8】

旧源泉を更に減らした瞬間、一瞬で、違和感が走った。

「……あ、硫黄が落ちた。」

全硫黄は8.6。香りのラインを、はっきり割り込む。湯量も720ℓ/分。下限値を下回る。

「これ以上、新源泉に寄せると……旧源泉の“魂”が抜けます。」

「しかも、街全体に配る余力が乏しい。」

湯温は約24.8度、メタケイ酸も100を超えるのだが……二人同時に、ため息が漏れた。

画面に並ぶグラフは、どれも一長一短である。どこかが完璧に近づくほど、別のどこかが必ず崩れる。

やがて、湧井が静かに口を開いた。

「……戻しましょう」

彼女は、僕の指先をちらりと見てから、続ける。

「……比率を【1:4】。これでどうですか?」

彼女の瞳に、確かな光が宿っている。

【1:4】

僕は黙って旧源泉を600ℓに設定する。その瞬間、グラフが跳ねた。

「……湯量、750ℓ。下限をギリギリでクリアしてる。」

「全硫黄、9.4。香りも、残りますね。」

「pHは6.0。快適な弱酸性だ。」

一つずつ、条件が埋まっていく。そして――

「……メタケイ酸、99.2」

湧井が、悔しそうに唇を噛む。あと一歩。『美肌の湯』を確立する大台に、指先が触れているのに掴みきれない。

「……惜しい。でも、ここまで来た。」

湯温は24.6度。25度には届かないが、現実的なラインだ。

「……小数点以下が、こんなに憎らしいとは思いませんでした。四捨五入しましょうか。」

「研究者が言うセリフじゃない。」

そう言いながら、僕は笑った。湧井も、肩をすくめる。

「代わりと言ってはなんですが、リチウムが0.68あります。湯治場クラスの鎮静効果という新しい価値が、確かに加わるんです。」

――完全ではない。だけど、このスペックなら、言えます。

彼女は画面を見つめたまま、静かに結論を導いた。

「硫黄の記憶を残して、刺激を削ぎ、肌を包んで、心を鎮める。――弱酸性硫黄泉の、完成形だと。」

そこにはかつての「理論一辺倒」の姿はなかった。

机の上には、新源泉の湧出量測定時に持ち帰ったサンプルが並んでいる。冷蔵庫で保管した、数リットルずつの新旧源泉。

「……実証に移るよ。サンプルを加熱する。」

僕はビーカーの中で、1対4の比率で二つの源泉を精密に混合し、恒温槽で再加熱した。湯気と共に、懐かしい飯森山の硫黄の香りが立ち上る。

数時間後、データが出揃った。

「……計算通りだ。pHも、硫黄濃度も、シミュレーションとほぼ完全に一致した。」

僕は、メタケイ酸の「99」という数字を寂しく見つめた。

――やっぱり、100には届かない。25度にも、あと少し。……惜しいな。

でも、これが、二人で導いた“完成形”だ。確かな計算に裏打ちされた、誰に見せても、説明できる答えなのだ。そう自分に言い聞かせる。

それを見透かしたかのように、湧井は何も言わず、シミュレーターを指さした。さっきまでとは違う数字が表示されている。

「これは……?」

内容を読み取った僕の背中に、冷たい戦慄が走った。彼女は、悪戯っぽく、けれど刃物のような鋭い笑みを浮かべる。

「賭け、です。」

短く、そう言った。肉を切らせて、骨を断つ。そんな言葉が、頭をよぎる。

――湧井薫の瞳は、笑っていなかった。