「なるほどね。成宮さんとやらが死体たっぷりのビーチを満喫してたって筋書きにしたいんだ」

「平和な感じから、どかーんって突き落とすのは定番じゃない?」

一理あるね、と那海は頷く。

それよりも収穫だったのは、インターネット掲示板の怪談に記載されてある海流についてだった。

海流に乗って違う場所の洞に死体が溜まるのは、実際に発生する事象だ。

景勝地として知られる島根県の某所がまさにそうで、賽の河原と呼ばれるほどには水死体の目撃例が多発しており、心霊スポットとしても名高い。

つまり、海流に乗った死体が別の町へ流れたことにすれば、那多部岬で死体が見つからなくとも問題はない。むしろ自殺スポットとして名高い場所なのに事件や事故の形跡が見つからないのは、強烈なフックにもなり得る。

ミステリーのトリックとしてはかなり怪しいが『ガランド』が作り出すのはモキュメンタリーホラーだ。説得力が備わっていれば、怪異の筋道としては成立する。

ただ、このまま引用すると雑誌や定食屋に対する営業妨害にあたる可能性があった。

那海はひとまず、地図アプリで定食屋『やまと』を検索してみる。赤いピンが■■町に一瞬で飛んでいき、那多部岬の近くに突き刺さる。

「……あれ、このお店って」

「あ、定食屋さんだよね。そこはもう何年か前にお店やめちゃってるみたいだよ」

くららの説明通り、マップの説明欄には『閉業』と赤い文字で綴られている。

「しかもね、『旅じたく』って雑誌はもう廃刊しちゃってるし、成宮なんとかって人もここ数年は何もしてないの。もう引退してるようなものだよね。ふふん。有能すぎて怖いなあ、あたし」

くららはぺかーと効果音が付きそうな笑顔を添えて有頂天のご様子だが、対する那海は浮かない顔をしてしまう。那海の経験上、くららが尻尾を振りながら持ってくる箱にはハズレしか入っていないからだ。

赤保留なのに外れるパチンコの演出。穴人気して凡走する競走馬。そういった不運のイメージが、那海の脳内をせわしなく駆け巡る。

その瞬間、厨房の方向からガラスを割るような大きな音が鳴り響く。

すぐに店員の「失礼いたしました」という謝罪が耳に届いたが、まるで『ガランド』の行く末を暗示するようなタイミングに、那海はより一層不安になってしまった。

◆

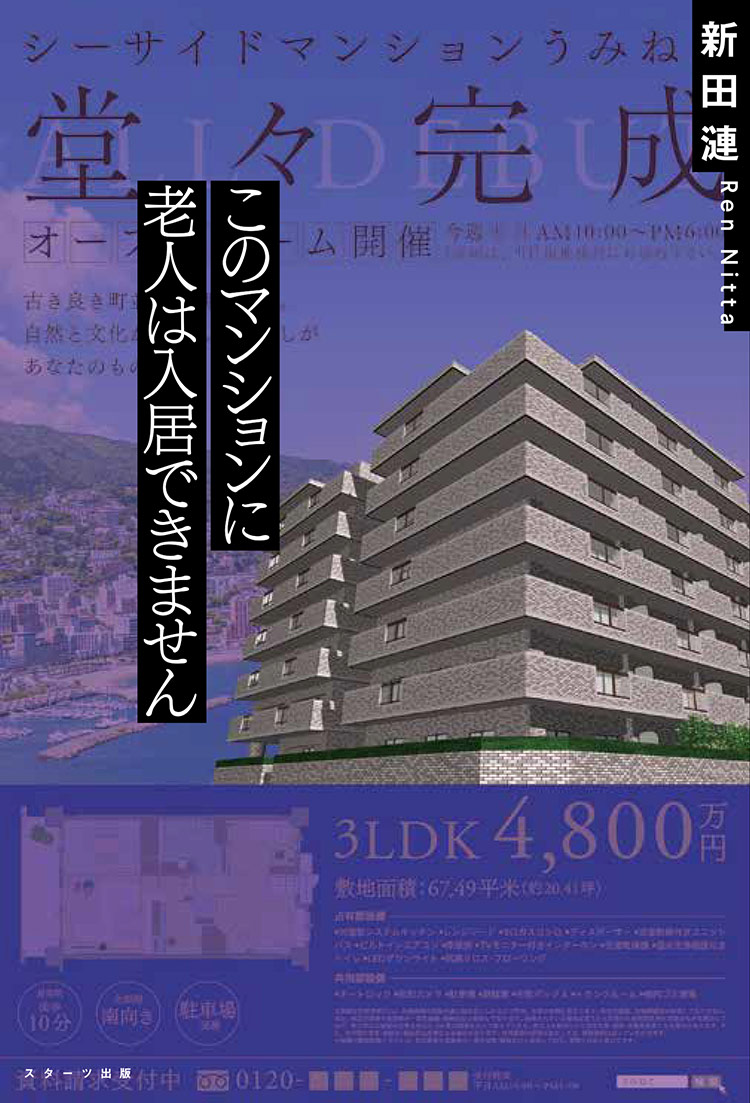

那海とくららが『シーサイドマンションうみねこ』のエントランス前に到着した頃には、あたりは完全に日が暮れていた。暗がりの中でヤシの木が揺れたのか、さわさわと音が鳴る。夜の波も同様だが、音の発生源が目視できるか否かで安心感は変わるものだ。

快晴の空の下だと心地良い響きをもたらす葉が擦れる音でさえ、那海には大きな虫がたくさんの足を動かす音のように聞こえた。くららは特に何も感じていないようで「大きいマンション!」と子どものようにはしゃいでいた。

エントランスはギリシャのサントリーニ島の建物を思わせる白で統一され、左右に取り付けられた階段にはターコイズブルーの絨毯が敷かれている。中央部の花壇にはストレリチアやジニアといった夏を連想させる植物が植えられていたが、エネルギッシュさが内装を邪魔することなく、完璧な調和をもたらしている。

「二人の部屋は708号室だよ。中は掃除してるし、基本的な家具は取り揃えておいたから」

「やった。至れり尽くせりじゃないですか!」

「もちろん特別待遇だよ。七階は他に誰も住んでいないしね」

「えっ、わざわざ選んでくれたんですかあ?」

「……まあ、うん。そうだね」

途端に、佐伯の歯切れが悪くなる。

那海が追及の意を込めて見つめると、佐伯は乾いた笑いを漏らしながら逃げるようにしてエレベーターへ乗り込んだ。きっと他の階は一筋縄じゃいかない住民ばかりで、消去法で選ばれたのが七階なのだろう。

追いかけるようにして、那海たちもエレベーターに乗り込む。かごの中は車椅子でも問題なく利用できるほど広い。操作盤の上部には小さなモニターがあり、日付と海外の絶景が表示されている。おそらく、エレベーターはここ数年のうちにリニューアルされたのだろう。

「さ、下りるよ」

七階に到着して扉をくぐると、山々の稜線が眼前に迫っていた。

数キロほど離れているはずなのに、那海はどこか圧迫感を覚えてしまう。周囲にあるホテルや旅館が、軒並み廃墟と化しているからだろうか。全室オーシャンビューを謳っているので、廊下からは必然的に海と反対側にある眺望が広がっているのだが、建物の死骸が残されているせいで絶景とは言い難い。

もっとも、全盛期は橙色のインクを零したように建物から灯りが漏れ、ほどよい安心を運んできたのかもしれない。

「なんか、寂しいとこだなあ」

くららの呟きに、那海は深く頷いて同意する。

我が子に捨てられた親は、この牢獄に閉じ込められて何を思うのだろうか。

那海は地元で暮らす自身の両親を思い浮かべ、ちくりと胸を痛めてしまう。だが、他人の家庭環境は自分の物差しで測れないものだと知っている。末路を憐れむほどの価値がここの住民たちにあるのかさえ、わからなかった。

「じゃ、僕はここで退散するよ。明日の夜は那多部岬まで案内するから」

「はい、ありがとうございました」

708号室の前で佐伯は鷹揚に片手を挙げ、エレベーターホールへと戻っていく。ウッド系の香水がふわりと廊下に残され、那海の鼻腔を擽った。

やはりヤクザよりも、ホストや遊び人と名乗られたほうが腑に落ちる。それはくららも同様だったらしく、小さな声で那海に問いかける。

「あの人ってホントにヤクザなのかな?」

「どうだろう。でもヤクザの身分証明なんてできないだろうし、どっちでもいいんじゃない」

「だよねぇ。小指が無かったらわかりやすいのに」

くららは小指を折り曲げるジェスチャーをしながら、片手で708号室の鍵を開いた。

玄関の三和土は白のタイル張りで、エントランスの内装と統一されていた。くららは「すご」と短く驚きながらスニーカーを脱ぎ散らし、駆けるようにリビングへと向かっていく。

那海はくららのスニーカーを整えながら手摺を探したが、どこにも見当たらない。バリアフリーさえ整備されていないあたり、簡易的な老人ホームとしての機能さえ果たしていないことが窺える。まさしく姥捨山としか言えなかった。

那海がリビングへ向かうと、くららはすでに靴下を脱ぎ、白のハイバックソファでだらりと寛いでいた。猫のように瞼を擦っているあたり、早くも睡魔に襲われているのだろう。

「くらら、寝ちゃダメだよ。先にお風呂いってきな」

「ふぁーい」

間の抜けた返事に那海は苦笑いしつつ、ソファを横切ってカーテンの隙間から外を覗く。日中ならば、太平洋と青空がコントラストを織り成して絶景といえるのだろう。だけど今は、巨大な顔があんぐりと口を開けているかのように、漆黒の海がどこまでも広がっていた。

◆

お互いにシャワーを終えて部屋着になった二人は、合図もなくソファで横並びになったまま各々の時間へと戻っていく。

くららはパソコンで美容系の動画を流しながら胸鎖乳突筋とやらを丁寧にマッサージしている。毎日飽きずによくやるなあと那海は感心しながら、スマホで那多部漁港周辺を検索してみた。明日の朝、地元の人を捕まえて取材するためだ。

室町時代に漁村として生まれ、現代まで漁港として機能する那多部漁港は、底引き網漁が盛んらしい。漁獲量はさほど多くないが、その鮮度の高さから熱海近辺の料理店では重宝されているみたいだ。

端的に言えば、海沿いに面した都道府県ならばどこにでもあるような漁港だった。

今度は地図アプリで航空写真を確認してみるが、その印象は覆らない。

最寄りのコンビニは車で二十分ほどの距離にしかなく、海岸沿いにある個人経営の商店が閉業したら、徒歩での買い物は敵わない。飲食店に至っては大人気だったはずの『やまと』が閉店してしまい、他には何も無かった。

良くも悪くも時代の波がゆるやかに押し寄せて、すこしずつ衰退していく土地。だからこそ、なにか因習めいたものが残っている可能性もあった。

次第に疲れを覚えたようで、那海は眉根を揉みながらスマホをソファに置く。どうやら三時間ほど経っていたらしく、時計は十二時の針を過ぎている。

くららはいつの間にかパソコンで韓国ドラマを視聴しており、両目の端に涙を溜めていた。この調子では、おそらくまだ眠らないだろう。

今日は先に寝よう。

さっさと歯を磨いて眠るため、フローリングの廊下を抜けた先にある独立洗面台へ向かう。あくびを噛み殺しながら引き戸を開けた瞬間、足の裏に嫌な冷たさを感じた。

白のクッションフロアには、水が散らばっている。まるでシャワーを浴びた後に、身体も拭かずそのまま上がってきたかのような量だ。

那海は咄嗟にリビングにいるくららの顔を思い浮かべたが、今日に限っては、那海の入浴はくららより遅かった。

そもそもお互いにシャワーを浴びてから三時間以上は経っているので、たとえびしょ濡れのまま上がってきても、ある程度は乾くはずだ。

那海は念の為に浴室も点検する。換気扇が回っているので蒸し暑さは感じられないが、床や壁一面の水飛沫は今しがた入浴したかのような残り方だ。

明らかにおかしい。

那海がそう確信した瞬間、背後にあったシャワーから水滴が落ちた。

ぴちょん、ぴちょんと等間隔で鳴る音は、ずぶ濡れの何かが一歩ずつ迫ってくるようだった。

ちいさな恐怖を覚えた那海は咄嗟に混合水栓のハンドルへ手を伸ばし、力いっぱい閉める。だが、ハンドルはすでに限界まで閉まっていたらしく、手の平の皮が捻れるような痛みが伝わった。

ならばパッキンが消耗しているのだろう。綺麗な浴室だが、建てられた当時からリフォームはされていないはずだ。

クリーム色をしたホーローのバスタブや、レバー式でない蛇口は、都内暮らしの那海は久しぶりにお目にかかったものだ。

そう、水周りに不具合が生じているだけだ。

那海は自分に言い聞かせ、使い終わったバスタオルで洗面台の床を丁寧に拭きあげる。

まだこの部屋に二週間ほど滞在しなければならないので、過度に恐怖心を抱くのは得策ではない。そもそも、佐伯は何も起こらないと言っていたではなきか。

那海は理性でそう結論づけ、本能を押さえ込む。

それを嘲笑うように、背後から水滴の音がまたひとつ鳴った。

「平和な感じから、どかーんって突き落とすのは定番じゃない?」

一理あるね、と那海は頷く。

それよりも収穫だったのは、インターネット掲示板の怪談に記載されてある海流についてだった。

海流に乗って違う場所の洞に死体が溜まるのは、実際に発生する事象だ。

景勝地として知られる島根県の某所がまさにそうで、賽の河原と呼ばれるほどには水死体の目撃例が多発しており、心霊スポットとしても名高い。

つまり、海流に乗った死体が別の町へ流れたことにすれば、那多部岬で死体が見つからなくとも問題はない。むしろ自殺スポットとして名高い場所なのに事件や事故の形跡が見つからないのは、強烈なフックにもなり得る。

ミステリーのトリックとしてはかなり怪しいが『ガランド』が作り出すのはモキュメンタリーホラーだ。説得力が備わっていれば、怪異の筋道としては成立する。

ただ、このまま引用すると雑誌や定食屋に対する営業妨害にあたる可能性があった。

那海はひとまず、地図アプリで定食屋『やまと』を検索してみる。赤いピンが■■町に一瞬で飛んでいき、那多部岬の近くに突き刺さる。

「……あれ、このお店って」

「あ、定食屋さんだよね。そこはもう何年か前にお店やめちゃってるみたいだよ」

くららの説明通り、マップの説明欄には『閉業』と赤い文字で綴られている。

「しかもね、『旅じたく』って雑誌はもう廃刊しちゃってるし、成宮なんとかって人もここ数年は何もしてないの。もう引退してるようなものだよね。ふふん。有能すぎて怖いなあ、あたし」

くららはぺかーと効果音が付きそうな笑顔を添えて有頂天のご様子だが、対する那海は浮かない顔をしてしまう。那海の経験上、くららが尻尾を振りながら持ってくる箱にはハズレしか入っていないからだ。

赤保留なのに外れるパチンコの演出。穴人気して凡走する競走馬。そういった不運のイメージが、那海の脳内をせわしなく駆け巡る。

その瞬間、厨房の方向からガラスを割るような大きな音が鳴り響く。

すぐに店員の「失礼いたしました」という謝罪が耳に届いたが、まるで『ガランド』の行く末を暗示するようなタイミングに、那海はより一層不安になってしまった。

◆

那海とくららが『シーサイドマンションうみねこ』のエントランス前に到着した頃には、あたりは完全に日が暮れていた。暗がりの中でヤシの木が揺れたのか、さわさわと音が鳴る。夜の波も同様だが、音の発生源が目視できるか否かで安心感は変わるものだ。

快晴の空の下だと心地良い響きをもたらす葉が擦れる音でさえ、那海には大きな虫がたくさんの足を動かす音のように聞こえた。くららは特に何も感じていないようで「大きいマンション!」と子どものようにはしゃいでいた。

エントランスはギリシャのサントリーニ島の建物を思わせる白で統一され、左右に取り付けられた階段にはターコイズブルーの絨毯が敷かれている。中央部の花壇にはストレリチアやジニアといった夏を連想させる植物が植えられていたが、エネルギッシュさが内装を邪魔することなく、完璧な調和をもたらしている。

「二人の部屋は708号室だよ。中は掃除してるし、基本的な家具は取り揃えておいたから」

「やった。至れり尽くせりじゃないですか!」

「もちろん特別待遇だよ。七階は他に誰も住んでいないしね」

「えっ、わざわざ選んでくれたんですかあ?」

「……まあ、うん。そうだね」

途端に、佐伯の歯切れが悪くなる。

那海が追及の意を込めて見つめると、佐伯は乾いた笑いを漏らしながら逃げるようにしてエレベーターへ乗り込んだ。きっと他の階は一筋縄じゃいかない住民ばかりで、消去法で選ばれたのが七階なのだろう。

追いかけるようにして、那海たちもエレベーターに乗り込む。かごの中は車椅子でも問題なく利用できるほど広い。操作盤の上部には小さなモニターがあり、日付と海外の絶景が表示されている。おそらく、エレベーターはここ数年のうちにリニューアルされたのだろう。

「さ、下りるよ」

七階に到着して扉をくぐると、山々の稜線が眼前に迫っていた。

数キロほど離れているはずなのに、那海はどこか圧迫感を覚えてしまう。周囲にあるホテルや旅館が、軒並み廃墟と化しているからだろうか。全室オーシャンビューを謳っているので、廊下からは必然的に海と反対側にある眺望が広がっているのだが、建物の死骸が残されているせいで絶景とは言い難い。

もっとも、全盛期は橙色のインクを零したように建物から灯りが漏れ、ほどよい安心を運んできたのかもしれない。

「なんか、寂しいとこだなあ」

くららの呟きに、那海は深く頷いて同意する。

我が子に捨てられた親は、この牢獄に閉じ込められて何を思うのだろうか。

那海は地元で暮らす自身の両親を思い浮かべ、ちくりと胸を痛めてしまう。だが、他人の家庭環境は自分の物差しで測れないものだと知っている。末路を憐れむほどの価値がここの住民たちにあるのかさえ、わからなかった。

「じゃ、僕はここで退散するよ。明日の夜は那多部岬まで案内するから」

「はい、ありがとうございました」

708号室の前で佐伯は鷹揚に片手を挙げ、エレベーターホールへと戻っていく。ウッド系の香水がふわりと廊下に残され、那海の鼻腔を擽った。

やはりヤクザよりも、ホストや遊び人と名乗られたほうが腑に落ちる。それはくららも同様だったらしく、小さな声で那海に問いかける。

「あの人ってホントにヤクザなのかな?」

「どうだろう。でもヤクザの身分証明なんてできないだろうし、どっちでもいいんじゃない」

「だよねぇ。小指が無かったらわかりやすいのに」

くららは小指を折り曲げるジェスチャーをしながら、片手で708号室の鍵を開いた。

玄関の三和土は白のタイル張りで、エントランスの内装と統一されていた。くららは「すご」と短く驚きながらスニーカーを脱ぎ散らし、駆けるようにリビングへと向かっていく。

那海はくららのスニーカーを整えながら手摺を探したが、どこにも見当たらない。バリアフリーさえ整備されていないあたり、簡易的な老人ホームとしての機能さえ果たしていないことが窺える。まさしく姥捨山としか言えなかった。

那海がリビングへ向かうと、くららはすでに靴下を脱ぎ、白のハイバックソファでだらりと寛いでいた。猫のように瞼を擦っているあたり、早くも睡魔に襲われているのだろう。

「くらら、寝ちゃダメだよ。先にお風呂いってきな」

「ふぁーい」

間の抜けた返事に那海は苦笑いしつつ、ソファを横切ってカーテンの隙間から外を覗く。日中ならば、太平洋と青空がコントラストを織り成して絶景といえるのだろう。だけど今は、巨大な顔があんぐりと口を開けているかのように、漆黒の海がどこまでも広がっていた。

◆

お互いにシャワーを終えて部屋着になった二人は、合図もなくソファで横並びになったまま各々の時間へと戻っていく。

くららはパソコンで美容系の動画を流しながら胸鎖乳突筋とやらを丁寧にマッサージしている。毎日飽きずによくやるなあと那海は感心しながら、スマホで那多部漁港周辺を検索してみた。明日の朝、地元の人を捕まえて取材するためだ。

室町時代に漁村として生まれ、現代まで漁港として機能する那多部漁港は、底引き網漁が盛んらしい。漁獲量はさほど多くないが、その鮮度の高さから熱海近辺の料理店では重宝されているみたいだ。

端的に言えば、海沿いに面した都道府県ならばどこにでもあるような漁港だった。

今度は地図アプリで航空写真を確認してみるが、その印象は覆らない。

最寄りのコンビニは車で二十分ほどの距離にしかなく、海岸沿いにある個人経営の商店が閉業したら、徒歩での買い物は敵わない。飲食店に至っては大人気だったはずの『やまと』が閉店してしまい、他には何も無かった。

良くも悪くも時代の波がゆるやかに押し寄せて、すこしずつ衰退していく土地。だからこそ、なにか因習めいたものが残っている可能性もあった。

次第に疲れを覚えたようで、那海は眉根を揉みながらスマホをソファに置く。どうやら三時間ほど経っていたらしく、時計は十二時の針を過ぎている。

くららはいつの間にかパソコンで韓国ドラマを視聴しており、両目の端に涙を溜めていた。この調子では、おそらくまだ眠らないだろう。

今日は先に寝よう。

さっさと歯を磨いて眠るため、フローリングの廊下を抜けた先にある独立洗面台へ向かう。あくびを噛み殺しながら引き戸を開けた瞬間、足の裏に嫌な冷たさを感じた。

白のクッションフロアには、水が散らばっている。まるでシャワーを浴びた後に、身体も拭かずそのまま上がってきたかのような量だ。

那海は咄嗟にリビングにいるくららの顔を思い浮かべたが、今日に限っては、那海の入浴はくららより遅かった。

そもそもお互いにシャワーを浴びてから三時間以上は経っているので、たとえびしょ濡れのまま上がってきても、ある程度は乾くはずだ。

那海は念の為に浴室も点検する。換気扇が回っているので蒸し暑さは感じられないが、床や壁一面の水飛沫は今しがた入浴したかのような残り方だ。

明らかにおかしい。

那海がそう確信した瞬間、背後にあったシャワーから水滴が落ちた。

ぴちょん、ぴちょんと等間隔で鳴る音は、ずぶ濡れの何かが一歩ずつ迫ってくるようだった。

ちいさな恐怖を覚えた那海は咄嗟に混合水栓のハンドルへ手を伸ばし、力いっぱい閉める。だが、ハンドルはすでに限界まで閉まっていたらしく、手の平の皮が捻れるような痛みが伝わった。

ならばパッキンが消耗しているのだろう。綺麗な浴室だが、建てられた当時からリフォームはされていないはずだ。

クリーム色をしたホーローのバスタブや、レバー式でない蛇口は、都内暮らしの那海は久しぶりにお目にかかったものだ。

そう、水周りに不具合が生じているだけだ。

那海は自分に言い聞かせ、使い終わったバスタオルで洗面台の床を丁寧に拭きあげる。

まだこの部屋に二週間ほど滞在しなければならないので、過度に恐怖心を抱くのは得策ではない。そもそも、佐伯は何も起こらないと言っていたではなきか。

那海は理性でそう結論づけ、本能を押さえ込む。

それを嘲笑うように、背後から水滴の音がまたひとつ鳴った。