リゾート地として名高い熱海のほど近く。海と山に囲まれた■■町は、車で数キロ移動すれば観光地があるとは思えないほどに鄙びていた。

運転席の佐伯曰く、いま走っている道はこの町一番の大通りらしい。しかし商店は軒並みシャッターを下ろしており、空き家とおぼしき民家も目立つ。まだ日が高いにもかかわらず、町全体が灰色に覆われていた。

それが視覚的な印象にとどまらないのは、華やかだった頃が想像できないからだろう。呼吸器に繋がれてなんとか延命している人間のように、ゆっくりと死に向かっているのかもしれない。

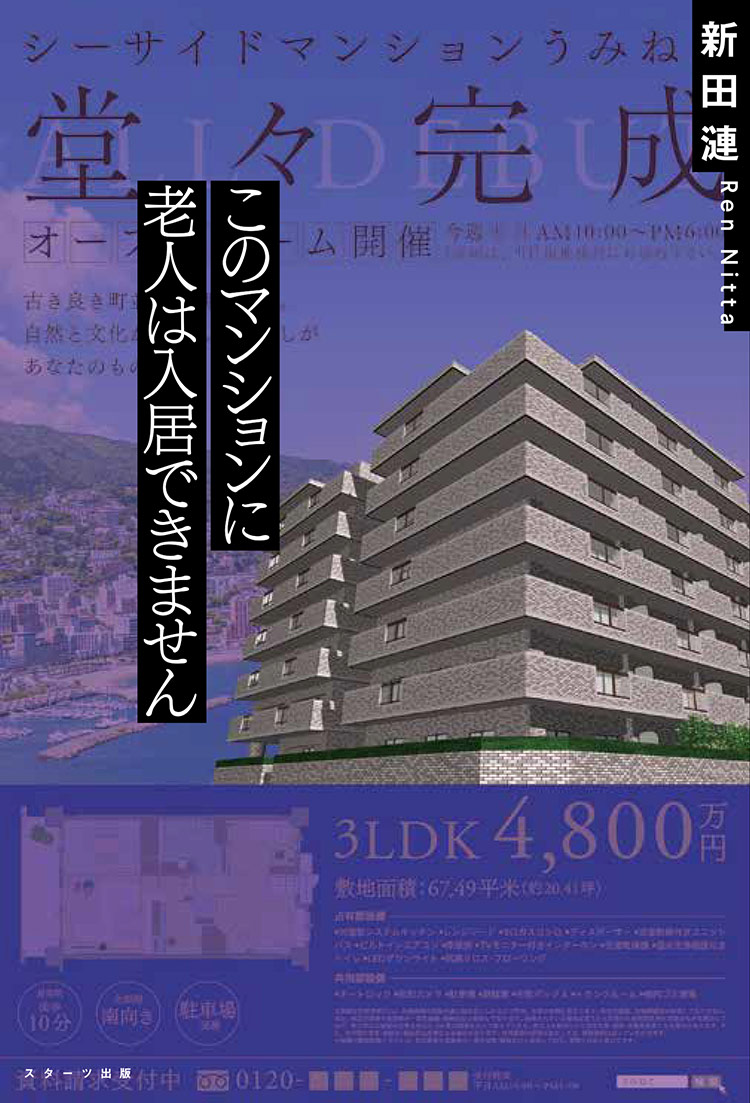

それは『シーサイドマンションうみねこ』も同様だった。助手席を下りた那海は、巨大なリゾートマンションを見上げながら不躾にもこう感じた。

建物全体が、病を患っている。

「……えっと、ここですよね?」

那海の問いかけに、佐伯は薄く微笑んでみせた。

外壁は白のモルタルで統一されて清潔感があるし、エントランス前に植樹されたヤシの木も西海岸の雰囲気をうまく醸し出している。

空は快晴、抜けるような青。

『シーサイドマンションうみねこ』の後ろには穏やかな太平洋が広がっており、時折吹く潮風が那海の黒いウルフヘアと白のシャツをなびかせながら、夏の陽気を運んでくる。

シチュエーションは抜群なのに、どうしてこんなに終わりの気配が漂っているのだろうか。

原因を探るべく、那海がリゾートマンションを端から端まで眺めていると、運転の疲労を感じさせない様子で佐伯がすっと隣にやってきた。

「いかにも出そうな感じでしょ」

ボストン型のサングラスから切れ長の三白眼が覗く。佐伯の第一印象は繁華街を這う小狡い蛇だったが、それは日を改めても同じだった。

那海は「雰囲気はありますね」と同調しながら、ふたたびリゾートマンションへと視線を送る。

「そう、ここには雰囲気がある。ちょっとした理由があるんだけどね」

佐伯は愉快そうに前置きして、喫茶店では伏せていた『シーサイドマンションうみねこ』の詳細について語り始める。

「バブル期に建てられたこの建物は、当初は宿泊施設として運用されていてね。でも、客足が遠のいたから中古の分譲マンションとして売り出されるようになったんだよ」

当時は一室あたりの価格も数千万円ほどだったらしいが、今ではサラリーマンの月収程度で購入できるようで、資産価値が暴落しているとのこと。

「分譲マンションとして考えれば、安いですね」

「そうかもね。でもここはリゾートマンションだから、温泉施設やジムなどが併設されてるんだよ」

「最高じゃないですか」

「無料で使えるならね。実際は管理費が年間百万円ほど発生するうえに、資産価値がゼロに等しいから容易には手放せない。市場に出しても、問い合わせすら来ないのが現状だよ」

佐伯は演技がかった様子で頭を抱えてみせるが、難儀しているのは本当だろう。

「さらにいえば、築年数が長い物件は経年劣化が激しくなるから修繕積立費も馬鹿にならない。そのくせ、年金暮らしの住人ばかりで滞納が多いし、修繕が追いついていないんだよ。小手指に丸投げして正解だったね」

小手指にはまだ会っていないが、那海のイメージは胃薬片手に冷や汗を流す痩身の男で固まってしまう。ヤクザの世界も、現場に留まる人間は気苦労が耐えないらしい。

「ま、そういう経緯があってここは暗く見えるんだよ。内臓を病んだ人間がやつれていくように、この『シーサイドマンションうみねこ』も内側からガタがきてる。人が住んでいるにもかかわらず、廃墟のようにただ老いていく」

佐伯がそう口にした瞬間、二階の一室から白髪の老人が姿を現した。

潮風で飛んでいきそうなほど線が細く、背筋も大きく歪んでいる。手すりの部分が壁に覆われているせいで、こちらからは上半身しか見えないが、きっと脚も悪いのだろう。

老人の歩き方は、ぜんまいで無理やり動かしているようだった。

「ガタがきてると言ったのは、内装の話だけじゃないよ。あの老人だって癌の一部だ」

「シンプルに癌を患ってる……という意味ではないですよね?」

「あはは、そりゃそうさ。僕は医者じゃないからね、あの人がなんの病気かなんてわかるはずがない」

佐伯は柄シャツの胸ポケットから煙草とライターを取り出し、慣れた手つきで火を付ける。

もちろん那海だって、佐伯が医者みたいだとは思ってはいなかった。そもそも佐伯は社会の汚水に肩まで浸かって十を数えるような人間だし、どちらかと言えば病気を治すより怪我をさせる側だ。

「簡単に言えば、このリゾートマンションは姥捨山になってるんだよ。いくら月々の管理費が必要といっても、都内の老人ホームに入れるより安いから」

「……それって、つまり」

「介護が負担になって、親を捨てたい人が増えてるってこと」

佐伯が淡々とした様子で言い放つ。

「終の棲家といえば聞こえはいいが、ここは最果ての終着地。毎晩のように奇声が轟き、大浴場には糞尿が浮いている。そんな場所だと知った上でなお、年老いた親をここに住まわせる人間は少なからず居る。僕が『普通じゃない買い手』と表現したのは、そういう人種のことさ」

あくまでも冷淡な佐伯の物言いが、実家で暮らす両親の顔を那海に思い出させた。身体の芯がすっと冷え、真夏なのに身震いしてしまう。

「そういう人たちって、親の様子を見にくることもないんですか」

「僕が知る限りはね。そんな殊勝な人間なら、最初からリゾートマンションなんて選択肢は無いだろうし」

佐伯の語った内容が事実だとしたら、このリゾートマンションは文字通り内側から死に向かっている。子に捨てられた親たちが寄り添い合い、リゾートマンションを蝕む病巣と化しているのだ。

「でも、オーナーとしてはなんとか健全な入居者を集めたいんだよ。これだけ枯れ尾花があるんだから、きっかけさえあれば噂はすぐに広まりそうなんだけどね」

佐伯の溜息からは、ここまでの苦悩が見て取れた。

オカルトを仕事として取り扱っている那海でさえ、実物を見てしまうとここに住みたいとは思えなかった。それは怪異ではなく、もっと現実的な問題と同居しなければいけない心理的要因が大きいからだろう。

とはいえ、那海は不動産コンサルタントではない。『曰く付きにしてほしい』という依頼どおりに動けばいいだけだ。感情移入はせず、ビジネスと割り切るしかない。

「――ああぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ!」

そんな那海の思考は、突然の咆哮に遮られる。声がしたエントランスへと視線を巡らすと、ガラス張りの扉を背にして一人の老いた男が立っていた。

黄色い染みが目立つグレーのスウェットと、やけに脂ぎった長い頭髪。遠目に見ても清潔感がなく、届かないはずの距離なのに悪臭が漂ってきた気分にさせられる。

「あぁ、あぁぁぁ!」

男は繰り返し叫ぶ。

ぴんと立てた人差し指は真っ直ぐこちらに向けられており、那海に何かを訴えているように見える。 しかし当然ながら那海とあの男に面識はなく、ただならぬ緊張感が運ばれるばかりだった。

「あの人はおそらく痴呆を患っている。きっと那海ちゃんのことが、娘にでも見えてるんだろう。危ないから、一旦離れよっか」

佐伯の言う通り、近寄られると何をされるかわからない。そう判断せざるを得ないほど男は取り乱していた。

一体、彼の世界では何が見えているのだろう。

那海は不安を抱えたまま助手席に戻り、深く息を吐く。今はとりあえず、大寝坊をかました相方を待つことしかできない。

佐伯が運転席に乗り込み、アクセルを踏む。去り際に那海がもう一度エントランスの様子を窺うと、先程の男はまだ人差し指をこちらに向けていた。

スローモーションで口が開く。

何を言っているのかはわからない。

けれど、木の洞のように真っ暗な口腔内が、なぜか那海の脳裏から離れてくれなかった。

運転席の佐伯曰く、いま走っている道はこの町一番の大通りらしい。しかし商店は軒並みシャッターを下ろしており、空き家とおぼしき民家も目立つ。まだ日が高いにもかかわらず、町全体が灰色に覆われていた。

それが視覚的な印象にとどまらないのは、華やかだった頃が想像できないからだろう。呼吸器に繋がれてなんとか延命している人間のように、ゆっくりと死に向かっているのかもしれない。

それは『シーサイドマンションうみねこ』も同様だった。助手席を下りた那海は、巨大なリゾートマンションを見上げながら不躾にもこう感じた。

建物全体が、病を患っている。

「……えっと、ここですよね?」

那海の問いかけに、佐伯は薄く微笑んでみせた。

外壁は白のモルタルで統一されて清潔感があるし、エントランス前に植樹されたヤシの木も西海岸の雰囲気をうまく醸し出している。

空は快晴、抜けるような青。

『シーサイドマンションうみねこ』の後ろには穏やかな太平洋が広がっており、時折吹く潮風が那海の黒いウルフヘアと白のシャツをなびかせながら、夏の陽気を運んでくる。

シチュエーションは抜群なのに、どうしてこんなに終わりの気配が漂っているのだろうか。

原因を探るべく、那海がリゾートマンションを端から端まで眺めていると、運転の疲労を感じさせない様子で佐伯がすっと隣にやってきた。

「いかにも出そうな感じでしょ」

ボストン型のサングラスから切れ長の三白眼が覗く。佐伯の第一印象は繁華街を這う小狡い蛇だったが、それは日を改めても同じだった。

那海は「雰囲気はありますね」と同調しながら、ふたたびリゾートマンションへと視線を送る。

「そう、ここには雰囲気がある。ちょっとした理由があるんだけどね」

佐伯は愉快そうに前置きして、喫茶店では伏せていた『シーサイドマンションうみねこ』の詳細について語り始める。

「バブル期に建てられたこの建物は、当初は宿泊施設として運用されていてね。でも、客足が遠のいたから中古の分譲マンションとして売り出されるようになったんだよ」

当時は一室あたりの価格も数千万円ほどだったらしいが、今ではサラリーマンの月収程度で購入できるようで、資産価値が暴落しているとのこと。

「分譲マンションとして考えれば、安いですね」

「そうかもね。でもここはリゾートマンションだから、温泉施設やジムなどが併設されてるんだよ」

「最高じゃないですか」

「無料で使えるならね。実際は管理費が年間百万円ほど発生するうえに、資産価値がゼロに等しいから容易には手放せない。市場に出しても、問い合わせすら来ないのが現状だよ」

佐伯は演技がかった様子で頭を抱えてみせるが、難儀しているのは本当だろう。

「さらにいえば、築年数が長い物件は経年劣化が激しくなるから修繕積立費も馬鹿にならない。そのくせ、年金暮らしの住人ばかりで滞納が多いし、修繕が追いついていないんだよ。小手指に丸投げして正解だったね」

小手指にはまだ会っていないが、那海のイメージは胃薬片手に冷や汗を流す痩身の男で固まってしまう。ヤクザの世界も、現場に留まる人間は気苦労が耐えないらしい。

「ま、そういう経緯があってここは暗く見えるんだよ。内臓を病んだ人間がやつれていくように、この『シーサイドマンションうみねこ』も内側からガタがきてる。人が住んでいるにもかかわらず、廃墟のようにただ老いていく」

佐伯がそう口にした瞬間、二階の一室から白髪の老人が姿を現した。

潮風で飛んでいきそうなほど線が細く、背筋も大きく歪んでいる。手すりの部分が壁に覆われているせいで、こちらからは上半身しか見えないが、きっと脚も悪いのだろう。

老人の歩き方は、ぜんまいで無理やり動かしているようだった。

「ガタがきてると言ったのは、内装の話だけじゃないよ。あの老人だって癌の一部だ」

「シンプルに癌を患ってる……という意味ではないですよね?」

「あはは、そりゃそうさ。僕は医者じゃないからね、あの人がなんの病気かなんてわかるはずがない」

佐伯は柄シャツの胸ポケットから煙草とライターを取り出し、慣れた手つきで火を付ける。

もちろん那海だって、佐伯が医者みたいだとは思ってはいなかった。そもそも佐伯は社会の汚水に肩まで浸かって十を数えるような人間だし、どちらかと言えば病気を治すより怪我をさせる側だ。

「簡単に言えば、このリゾートマンションは姥捨山になってるんだよ。いくら月々の管理費が必要といっても、都内の老人ホームに入れるより安いから」

「……それって、つまり」

「介護が負担になって、親を捨てたい人が増えてるってこと」

佐伯が淡々とした様子で言い放つ。

「終の棲家といえば聞こえはいいが、ここは最果ての終着地。毎晩のように奇声が轟き、大浴場には糞尿が浮いている。そんな場所だと知った上でなお、年老いた親をここに住まわせる人間は少なからず居る。僕が『普通じゃない買い手』と表現したのは、そういう人種のことさ」

あくまでも冷淡な佐伯の物言いが、実家で暮らす両親の顔を那海に思い出させた。身体の芯がすっと冷え、真夏なのに身震いしてしまう。

「そういう人たちって、親の様子を見にくることもないんですか」

「僕が知る限りはね。そんな殊勝な人間なら、最初からリゾートマンションなんて選択肢は無いだろうし」

佐伯の語った内容が事実だとしたら、このリゾートマンションは文字通り内側から死に向かっている。子に捨てられた親たちが寄り添い合い、リゾートマンションを蝕む病巣と化しているのだ。

「でも、オーナーとしてはなんとか健全な入居者を集めたいんだよ。これだけ枯れ尾花があるんだから、きっかけさえあれば噂はすぐに広まりそうなんだけどね」

佐伯の溜息からは、ここまでの苦悩が見て取れた。

オカルトを仕事として取り扱っている那海でさえ、実物を見てしまうとここに住みたいとは思えなかった。それは怪異ではなく、もっと現実的な問題と同居しなければいけない心理的要因が大きいからだろう。

とはいえ、那海は不動産コンサルタントではない。『曰く付きにしてほしい』という依頼どおりに動けばいいだけだ。感情移入はせず、ビジネスと割り切るしかない。

「――ああぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ!」

そんな那海の思考は、突然の咆哮に遮られる。声がしたエントランスへと視線を巡らすと、ガラス張りの扉を背にして一人の老いた男が立っていた。

黄色い染みが目立つグレーのスウェットと、やけに脂ぎった長い頭髪。遠目に見ても清潔感がなく、届かないはずの距離なのに悪臭が漂ってきた気分にさせられる。

「あぁ、あぁぁぁ!」

男は繰り返し叫ぶ。

ぴんと立てた人差し指は真っ直ぐこちらに向けられており、那海に何かを訴えているように見える。 しかし当然ながら那海とあの男に面識はなく、ただならぬ緊張感が運ばれるばかりだった。

「あの人はおそらく痴呆を患っている。きっと那海ちゃんのことが、娘にでも見えてるんだろう。危ないから、一旦離れよっか」

佐伯の言う通り、近寄られると何をされるかわからない。そう判断せざるを得ないほど男は取り乱していた。

一体、彼の世界では何が見えているのだろう。

那海は不安を抱えたまま助手席に戻り、深く息を吐く。今はとりあえず、大寝坊をかました相方を待つことしかできない。

佐伯が運転席に乗り込み、アクセルを踏む。去り際に那海がもう一度エントランスの様子を窺うと、先程の男はまだ人差し指をこちらに向けていた。

スローモーションで口が開く。

何を言っているのかはわからない。

けれど、木の洞のように真っ暗な口腔内が、なぜか那海の脳裏から離れてくれなかった。