ビーチへの道は、背が低い岸壁に囲まれていた。二人が肩をぶつけないようにゆっくり進むと、やがて足跡ひとつない砂浜が広がった。一気に視界が開けたからか、実際の面積よりも巨大な場所に映る。

くららは先程の悪臭なんて忘れ去ったかのように海へと駆け出し、波打ち際の白線をぱちゃぱちゃと踏みしめていた。旅行誌にも記載されていたとおり、水平線がどこまでも見渡せる絶好のロケーションだった。

しかし、左右からビーチを抱き抱えるように伸びる岸壁は漂着物を逃がさない構造でもある。波は繰り返し打ち付け、切り取られた空間で磯の香りを掻き混ぜる。砂浜にいくつか流木は確認できたが、さすがに水死体は流れ着いていない。

那海は動画で使うためにスマホで一枚写真を撮ってみるが、怪談よりも映え素材として使うほうが正しく思えるほど、海がしろく煌めいていた。

「那海は泳がないの?」

駆け寄ってきたくららはいつの間にか真っ白な水着姿になっており、下半身をずぶ濡れにしていた。着替えを用意していないくせに、すでにひと泳ぎを終えたらしい。滴り落ちた海水が砂の色を変えていく。

「私はいいよ。てか、死体が溜まるって噂される場所でよく泳げるね」

那海が溜め息がちに俯くと、くららの足元がさきほどと違う色に染まっていることに気がついた。

「……あれ、くらら。怪我してる」

「え、嘘。全然痛くないよ?」

少量ながら点々と、砂に赤が落ちている。

泳いでるうちにどこかを切ったのかと思いくららの後ろに回るが、目立った外傷は見当たらない。

じゃあ、これはなんだ。

率直な疑問が二人から言葉を奪う。じりじりと照りつける日光が砂浜を焼き、赤い染みは影になっていく。先程の悪臭と同じように、知覚していたはずのものが消えていく。狸に化かされながら、狐につままれたような気分だった。

「ねえ那海……さっきからおかしい、よね」

くららは眉を八の字に下げ、弱々しい声を絞り出す。

二人は『ガランド』として様々な怪異を扱ってきた。廃墟に潜入した際に、不審な影や声のようなものを耳にした経験だってあるが、それらは錯覚だと言い聞かせれば腑に落ちる程度だ。

しかし『やまと』で嗅いだ臭いや先程の赤い液体は那海一人ならともかく、くららもしっかりと確認している以上、気のせいだと笑い飛ばせるものではなかった。

那海はくららの手を引き、逃げるようにしてビーチを後にする。やけに圧迫感を抱く岸壁のトンネルを抜けて『やまと』の平屋の近くまで来てもなお、寒気がしっとりと身体にまとわりついている。

また、あの臭いが漂ってくるのではないか。

二人はそう身構えながら通り過ぎたが、ビーチから追い越すように潮風が吹くばかりだった。

◆

「遅くなってごめんね。野暮用に手間取っちゃって」

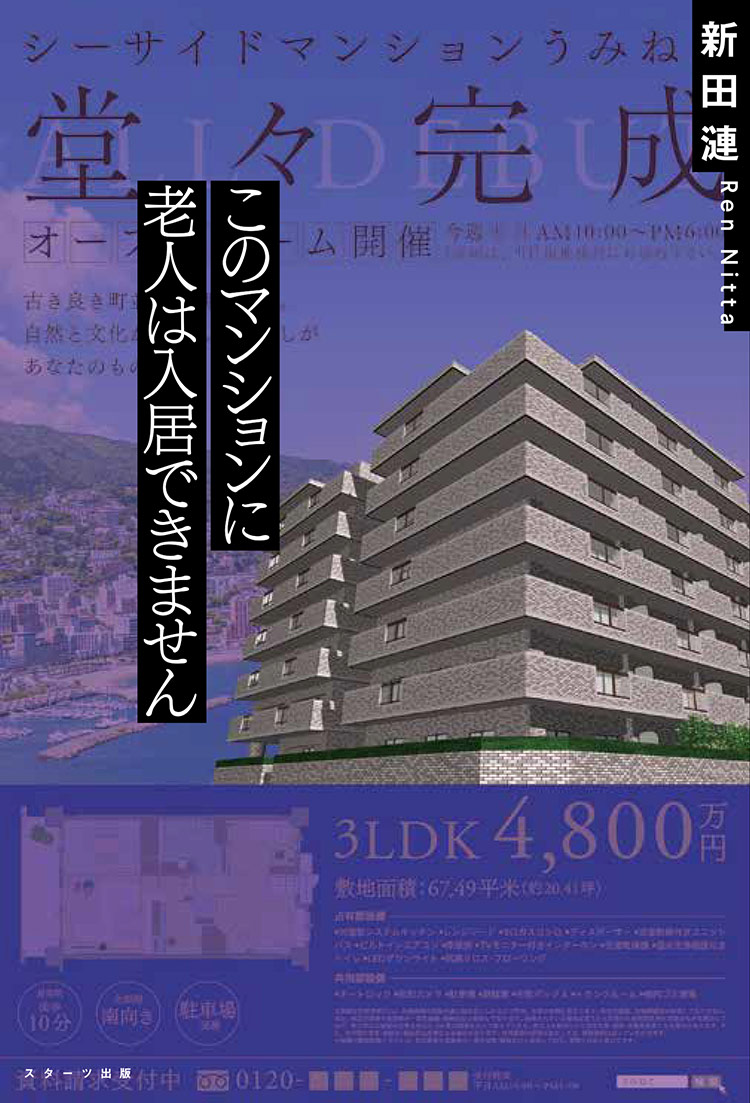

その日の夜、予定より二時間遅れで佐伯の車が『シーサイドマンションうみねこ』のエントランス前に到着した。一度都内に戻っていた佐伯は反社会勢力としての真っ黒な仕事を終え、その足で■■町まで戻ってきたのだ。

「大丈夫ですよ。今日あったことを部屋で纏めていたので」

那海とくららは佐伯の車に乗り込み、深く息を吐く。

那海とくららがビーチから部屋に戻った頃には、すでに夕日が沈んでいた。二人はシャワーで汗と疲労を流し、備蓄していたカップ麺を啜り、そのまま横になることなく作業を進めていた。

那海はナマキリと今日起きた不思議な出来事の書き起こし、くららは動画編集と那多部岬周辺で噂される怪談の再検証といった次第だ。

二人は那多部岬に流れ着くであろう水死体を怪異の材料として考えていたので、あの悪臭と赤い液体は最適な補強材だった。

まず、水死体が悪臭を発するのに違和感はない。腐肉や黴、体内で傷んだ海水などが発酵し、魚などでは到底醸し出せない刺激臭が発生するからだ。

次に出血も問題なく取り込める。飛び降りた際に剣山のような岩に身体を打ち付けたとしたら、傷口から漏れ出した血液は海水に溶け出すだろう。

辻褄が合う。あとは動画にすれば、視聴者が勝手に線を結んでくれる。

この筋書きを披露すれば、くららは「じゃああたしの身体に水死体の血がついてたってこと?」と衝撃を受けるだろうが、それはさておくしかない。

あとは今から訪れる那多部岬で視線でも感じれば『シーサイドマンションうみねこ』を取り囲む怪異のひとつ目が完成する。

「那海、ゴキゲンだね」

くららの声と共に、那海の頬に長い爪が突き刺さる。普段の移動は那海が運転手なので、こうして後部座席でぼんやりするのは久々だった。

海岸線を走る車はどこまでも闇の中で、街灯もなく、民家の灯りさえ届かない。ヘッドライトだけが頼りの山道を佐伯は鼻歌交じりにすいすいと進み「もうすぐ着くよ」と宣言する。

時刻は夜の零時過ぎ。丑三つ時にはまだ早いが、とくに問題はない。日中だろうが夜だろうが、感じるときは感じるものだと身をもって経験したからだ。

やがて、車が五台ほど停められる小さな駐車スペースに辿り着く。先客がいなかったので、佐伯は一番奥のスペースに停車させた。

「運転ありがとうございます。佐伯さんはどうするんですか?」

那海が労いながら問うと、佐伯は心底悩むように髪を掻き乱す。

「……ついていくべきだろうね」

佐伯は強ばった表情で口角を上げながら、ゆっくりと振り向いた。普段の飄々とした雰囲気は微塵も感じられず、明らかに血の気が引いている。

どうやらホラーは好きだが、肝試しのように自身がいわく付きの場所に赴くのは別らしい。それでも同行を申し出たのは、那海とくららの身を案じてくれたのだろう。

しかし那海とくららは、常日頃から二人で活動している。

不審者に襲われても撃退できるよう絶対に別行動を選ばないし、催涙スプレーを携帯するなど、できる限りの対策は打ってある。

だから無理をしないで、と那海は佐伯を気遣おうとするが、先にくららが後部座席から身を乗り出した。

「あれ、ヤクザなのにヘタレなんですか」

それは煽りでもなく嘲笑でもない、純粋な疑問だった。大きな瞳から発射された視線は一滴の濁りもない。だからこそ佐伯の心に深く突き刺さったらしく、こめかみがわかりやすく動いた。

「やだなあくららちゃん。仮にも若頭である僕が幽霊なんかにビビる訳ないだろ。バラシの経験だって一度や二度じゃない。大体、人間なんて死んでしまえばそこで仕舞いさ。もし悪霊が居るのなら、ヤクザ家業や官僚共は全員呪われてるよ」

「うわ、口数がめっちゃ増えた」

くららの容赦ないツッコミもなんのその、佐伯はエンジンを切って一番に外へ飛び出すが、脚が震えていたせいか大きくバランスを崩した。

さすがに不憫に思った那海とくららは、顔を見合わせて「まあいっか」と納得し合う。よく考えれば、車内とはいえ真っ暗な場所で待たせるのも酷な話である。

駐車場から那多部岬に至る道は、軽い登山といっても差支えがないらしい。那海が懐中電灯で前方を照らしながら歩くと、鬱蒼と茂る草木を貫くように細い階段が現れた。懐中電灯を傾けて上を照らしてみるが、先は見えなかった。

「うへぇ、これ登るの?」

「岬なんだから仕方ないよ、頑張ろ」

那海はくららを宥めつつ、階段に足を掛ける。蹴上の部分が高いうえ、昼間も歩き回った影響で、すでに那海の内腿は悲鳴をあげていた。

やがて狭い踏み板が見え、直角に折れ曲がるように階段が続いていく。光が照らした部分以外は黒々としており、懐中電灯を切ってしまえば二度と闇から戻れない気分にさえ陥る。

それほどまでに心細くなる環境下で、生ぬるい風が吹くたびに周囲の木々が揺れる。葉が擦れ合う音は人の声にも聞こえ、インターネットに書き込まれていた怪談を彷彿とさせた。

――何を話してるのか知らないけど声が大きくなったり小さくなったりすんの。

たしかに人の声のようにも聞こえる。

一度過敏になってしまえば、あちこちに気配を感じ、あるはずもない視線が背筋を這うように蠢く。幽霊の正体見たり枯尾花とはよく言ったもので、恐怖は想像ひとつで際限なく膨らんでいく。

「くらら、大丈夫?」

那海が声をかけると、背後から「うへァい」と吐息混じりの声が返ってくる。明らかにバテており大丈夫ではなさそうだが、那海は心の底から安堵する。

くららは良くも悪くも能天気で、どれだけ陰鬱な場所に居たって緊張感をほぐしてくれる。もちろんくらら自身にそんな意図はないのだが、それはどちらでもいい。この安心感こそ、那海がくららと行動する理由のひとつだった。

「那海ぃ……頂上まであとどれくらいあるの?」

「わかんないけど、この前行った病院の廃墟よりマシじゃないかな」

那海はそう笑いかけ、山頂にある廃病院へ訪れた夜を思い出す。決してアウトドア派ではない二人が急斜面を三万歩ほど歩き、回復までに丸三日を要したほどハードだった。その道のりに比べれば、まだマシな方である。

佐伯は日頃から動き回っているのだろうか、くららを追い越さんばかりの勢いだ。暗くてあまり見えないが、汗をかいている様子さえない。

那海は再び視線を前に戻し、階段を上り続ける。やがて頂上とおぼしき広間に辿り着くと、古ぼけた木造の東屋が視界に入った。

「や、やったぁ……とりあえずきゅうけー」

休憩所を目にして最後の気力が湧いてきたのか、くららは那海を追い越してふらふらと東屋へ向かう。どうやら日中は海を眼下に見渡せるようで、暗闇の奥からは波の音が小さく聞こえてきた。

「お疲れ様、那海ちゃん」

那海の背後から、小さな声で佐伯が労う。那海は微笑みで返事をして、乱れた息を整えるべく、鼻から大きく空気を取り入れた。時間にして十分ほどの道のりだったが、先が見えない分、昼間よりも精神的な疲労が増す。

私も東屋で座ろう。

そう思い、那海が再び歩き出した瞬間、くららの悲鳴が闇を切り裂くように響いた。