洋食屋を出てショッピングを楽しんでいると、いつの間にか日が暮れ始めていた。

橙色が落ちた瓦町の目抜き通りは、学生や家族連れだけでなく大人たちも混ざり合い、あちこちから楽しげな声が飛び交っている。スナックや居酒屋といった夜の店にも明かりが灯り、舞台が転換するように様相を変えていった。

「そろそろフェリーに乗らないとまずいかもね」

僕は時刻表を思い出しながら言う。しかし、僕がいた時代と運行ダイヤが同じはずがなく、あまり意味のない記憶かもしれなかった。

「そだね。港に戻……」

美羽は腕時計を見て、そのまま固まってしまった。

「あ、待って千晴くん。もう間に合わないかも」

「島に戻る最終便は何時なの?」

「夜の七時半だね」

「で、今は何時?」

「夜の七時過ぎだね」

「走ればまだ間に合うんじゃない?」

僕がそう提案すると、美羽は首を横に振った。

「ごめん、今あんまり走れないかも」

「ボウリングで足でも痛めた?」

「……そういうことにしておこうかなっ」

「じゃあ痛めてはないんだね」

美羽は悪戯っぽく笑いながら、大袈裟に太腿をさする。僕はその様子を呆れながら見ていたけれど、美羽がパンプスを履いていることに思い当たった。

たしかに、これでは満足に走れないだろう。無理に急がせて転倒してしまったら、申し訳ない気持ちでいっぱいになる。今日中の帰宅は諦めて、高松市内で一夜を過ごす必要があるようだ。

「でも、宿がないのは結構まずいかもね」

僕たちは未成年で、夜の町に溶け込める年齢じゃない。しかも僕には身分証がないので、もし補導されたら大問題になってしまう。

焦燥感に駆られ始める。しかし美羽は「ふふふ」と意味深な笑みを浮かべ、腕を組みふんぞり返るような仕草を見せた。

「安心して千晴くん。私には第二の家があるからね」

「そうなの? もしかして別荘とか?」

「ううん、普通のホテル。お母さんの友達がやってるんだ」

曰く、片原町の近くで数年前に開業したビジネスホテルらしく、最終便に乗り損ねた美羽は何度かお世話になったことがあるという。なるほど、常習犯だったのか。

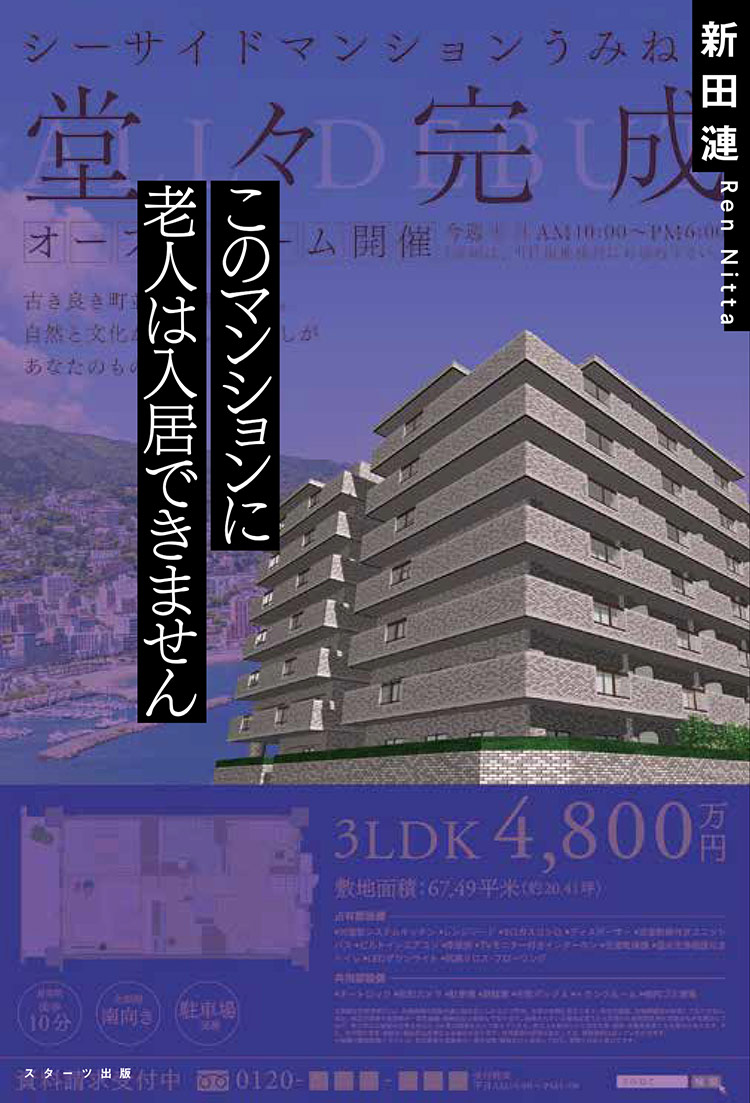

そこから僕たちは二十分ほど歩き、片原町の線路沿いにあるビジネスホテルに辿り着いた。建物自体はかなり新しく、茶色の外壁やネオン看板に記されたカタカナも、この時代としては瀟洒な造りなのだろう。

美羽は迷うことなくフロントへ向かい、受付に座っている女性に声をかける。

「響さん、おひさです」

「あら、美羽ちゃんじゃない。久しぶり。また乗り遅れたの?」

響さんと呼ばれたふくよかな女性は、美羽の存在に気づくと満面の笑みを浮かべて慣れた様子でチェックインの手続きを始めた。

「後ろの子はお友達かしら」

「はい。赤上荘で一緒に働いてるんですよ」

「そうなんだ。あ、でもちょっと待って。部屋が足りないかも」

「……へ?」

「ほら、夏休みシーズンだから。シングルベッドの部屋がひとつしか空いてないのよ」

僕と美羽は顔を見合わせてしまう。

同じ部屋、しかもシングルベッドがひとつしかないのは由々しき事態だ。僕がソファや床で眠るとしても、同じ部屋で一晩過ごすのはさすがにまずい気がする。

けれど、未成年かつ身分証のない僕に他の選択肢なんて存在しない。美羽もそれを承知しているのだろう。響さんの提案に、緊張した面持ちで頷いた。

「わ、わかりました。この時期なのでそりゃそうですよね、あはは。同じ部屋で大丈夫ですよ」

「そう……? ごめんね。まあ美羽ちゃんなら大丈夫よね」

「はい。ぜんっぜん、なーんの問題もないので」

美羽はそう笑って、受付票を僕に手渡してくれた。電話番号は通じないだろうけれど、元の時代のものを使うしかなさそうだ。

受付票を書き終えると、ちょうど美羽が支払いを済ませていた。僕は慌てて財布を取り出したけれど、美羽はなぜかこちらを見ようとしない。

「ねえ、ここは僕が払――」

覗き込んで様子を窺うと、美羽の目は完全に据わっていた。精神だけ別の世界に飛ばされたかのように固まっている。顔の前で何度か手を振ってみると、しばらく間を置いてから美羽が再起動した。

「……き、緊張なんてしてないからね。ほら、行くよ」

美羽はそう宣言して、両手を小刻みに震わせながら鍵を受け取った。

僕たちは無言でエレベーターに乗り込み、三階に向かう。上昇するたびにごうんごうんと大きな音が鳴り響き、僕の心音と重なり合う。そしてなにやら「ぷしゅう」という空気の抜けるような音も聞こえてくる。隣に立つ美羽の唇からだった。

「美羽?」

心配になり声をかけると、美羽は油切れを起こしたロボットみたいなぎこちない動きで僕を見た。

「ま、まあさ。いつも一緒にいるんだから、同じ部屋で眠るのも大差ないと思うんだ。私はぜーんぜん気にしてないから」

エレベーターの扉が開く。美羽は右手と右足を同時に出しながら歩く。どう見ても平常心を保てておらず、こちらにまで緊張が伝播してしまう。

ここは僕がしっかりしなくちゃいけない。

「シングルベッドの部屋とはいえ、思ったより広いかもしれないよ」

気休めの言葉を放つと、美羽は「ソウダヨネ」と海外からやってきた留学生のような発音で同調してくれた。もう駄目かもしれない。

果たして、部屋の広さは想像を上回ることも下回ることもなかった。

茶色のシーツがかけられたシングルベッドや、ちいさなテレビと冷蔵庫。そして簡素なデスクとテーブルランプで部屋の大半が占められた間取りは、どう考えても二人で過ごすには窮屈だった。靴を脱ぎ、ショッピングバッグと荷物をベッドの横に置いてしまえば、くつろぐスペースは極端に制限される。

なんとなく、立ち尽くしてしまう。

「あ」

そこで、美羽がなにかに気づいたような声を出した。

「どうしたの」

「鞄がないの。フロントに忘れてきちゃったかも」

「代わりに取ってくるよ。足、痛めてるんでしょ」

「え、足? 大丈夫だよ?」

「……嘘を貫き通す努力はしようよ」

「あ、そっか。そういえば痛めてる設定だった。じゃあ悪いけどお任せするね」

美羽は申し訳なさそうに眉を下げ、僕を見送ってくれた。狭いエレベーターを使ってフロントまで戻ると、響さんがこちらに気づいて呆れたように笑った。

「はい、美羽ちゃんの忘れ物。あの子、そそっかしい子だから」

「ありがとうございます」

お礼を告げ、美羽の鞄を受け取る。

エレベーターに戻りながら、僕の鞄と違って妙に膨らんでいるなと苦笑してしまう。

女子は荷物が多いと聞くけれど、いったいなにを詰め込んでいるのだろう。そんな疑問を抱きながら視線を下げると、鞄のチャックが全開になっていた。たしかにそそっかしい。もう一度苦笑いしながらチャックを閉めようとして、ふと視界に入ってしまう。

輪ゴムで纏められた、アルミ製のシートの存在が。

錠剤がひとつずつ梱包された銀色のシートは、元の時代でもよく見かけるものだ。けれど、それが大量だと話は変わる。一瞥しただけじゃ何種類あるのかさえわからなかった。あきらかに、念のために持っておく量じゃない。なんらかの病気を患っている人が飲むような量だ。

見てはいけないものを見た。

そんな罪悪感をかき消すように、勢いよくチャックを閉める。剥き出しになった心臓さえ隠してしまえば、鞄はなにも語らなかった。

僕はそのまま部屋に戻り、出迎えてくれた美羽に鞄を手渡した。

「ありがとう。響さん、なんか言ってた?」

「……そそっかしい子だって褒めてたよ」

「うーわ。大絶賛だ」

美羽は痛いところをつかれた、と言わんばかりによろめくフリをした。

その姿を見て、本当に倒れてしまうんじゃないかと不安になる。

椅子に腰掛け、静かに息を整える。

いったいなんの病気を患っているのか。命にかかわるようなものなのか。

気になることはたくさんある。でも、美羽がそれらの事情を打ち明ける素振りはない。だったらまだ、こちらから切り出さないほうがいいのかもしれない。僕が未来から来たのだと話せるまで時間がかかったように、美羽にも時間が必要なのかもしれないから。

そんな思案を悟られないよう、僕はできるだけ自然な演技で「今日は楽しかったね」と言った。美羽はこちらを向き、すこし間を空けてから瞳を爛々と輝かせた。

「……ほんと? それならよかった。千晴くんがいた時代って娯楽も多そうだし、実はちょっとだけ不安だったんだよね」

「そうなの?」

「うん。だって五十年も離れてるんだよ。私がメンコやベーゴマで一日中遊ぶようなものだから」

「たしかにそれは不安になるかも。こうして考えると、改めて時代の差を感じる」

「親子以上の年の差ってことだもんね」

「これからは美羽さんって呼ばなきゃ」

「本当にやめて。怒るよ?」

とは言いつつ、美羽は目尻に笑みを湛えている。

けれど、その表情はどこか痛みを堪えるようにも見えた。

会話が止まる。お互いに、次の言葉が出ない。

弛緩していた空気が一気に引き締まり、呼吸さえままならなくなる。

「……千晴くんはさ、元の時代に帰るつもりなの?」

美羽が意を決したように呟く。苦しさから逃れるための息継ぎみたいだった。

「それは、まだわからないかな」

本心からの答えだった。この時代で生きていくには不安要素が多すぎる。とはいえ、僕がこの時代に来た理由がわかるまでは帰れない。今はまだ、なんとも言えないのだ。

壁にかけられた日めくりカレンダーを見る。本日は八月二日。夏休みが終わってしまえば、赤上家が僕を雇う理由はなくなる。それまでに決断を下さなきゃいけない。

「そっか」

美羽の声は、かすかに震えていた。

僕がいなくなる事実を受け止められないのか、それ以外の要因なのかはわからない。

「――ぜんぶ、このままだったらいいのにね」

だから、この発言の意図もわからなかった。

僕はまだ、美羽のことを知っているようで、よく知らないのだ。

なにも返せないまま、立ち上がる美羽を見守るしかなかった。

「変なこと言ってごめんね。先にお風呂入ってくる」

美羽はそう言い残して、僕の視界から消える。

衣擦れの音。シャワーが身体で弾ける音。

それらは僕の鼓膜を揺らしながらも、心を乱すことはなかった。

これまでも、美羽の言動にそこはかとない違和感を覚えていた。

その正体がわからないまま、僕は結論を先延ばしにしていた。

そして、今日だって。

机に上体を乗せるようにして、項垂れる。

浴室から、咳き込む声が聞こえる。

その声で僕は、裕子とのやり取りを思い出す。

裕子が美羽の前でタバコを吸わない理由。未来についての話を振ると、不機嫌そうになった理由。美羽が高松に定期的に通っていた理由も、大好きなボウリングをイメトレで済ませていた理由も、僕にはまだわからない。

美羽の鞄は机の上に置かれている。

手を伸ばせば、僕の疑念が確信に変わるかもしれない。

それでも手を伸ばせないのは、なにかが変わってしまうのが怖かったから。

僕にはまだ、自分以外の誰かに踏み込む勇気なんてありやしないのだ。

橙色が落ちた瓦町の目抜き通りは、学生や家族連れだけでなく大人たちも混ざり合い、あちこちから楽しげな声が飛び交っている。スナックや居酒屋といった夜の店にも明かりが灯り、舞台が転換するように様相を変えていった。

「そろそろフェリーに乗らないとまずいかもね」

僕は時刻表を思い出しながら言う。しかし、僕がいた時代と運行ダイヤが同じはずがなく、あまり意味のない記憶かもしれなかった。

「そだね。港に戻……」

美羽は腕時計を見て、そのまま固まってしまった。

「あ、待って千晴くん。もう間に合わないかも」

「島に戻る最終便は何時なの?」

「夜の七時半だね」

「で、今は何時?」

「夜の七時過ぎだね」

「走ればまだ間に合うんじゃない?」

僕がそう提案すると、美羽は首を横に振った。

「ごめん、今あんまり走れないかも」

「ボウリングで足でも痛めた?」

「……そういうことにしておこうかなっ」

「じゃあ痛めてはないんだね」

美羽は悪戯っぽく笑いながら、大袈裟に太腿をさする。僕はその様子を呆れながら見ていたけれど、美羽がパンプスを履いていることに思い当たった。

たしかに、これでは満足に走れないだろう。無理に急がせて転倒してしまったら、申し訳ない気持ちでいっぱいになる。今日中の帰宅は諦めて、高松市内で一夜を過ごす必要があるようだ。

「でも、宿がないのは結構まずいかもね」

僕たちは未成年で、夜の町に溶け込める年齢じゃない。しかも僕には身分証がないので、もし補導されたら大問題になってしまう。

焦燥感に駆られ始める。しかし美羽は「ふふふ」と意味深な笑みを浮かべ、腕を組みふんぞり返るような仕草を見せた。

「安心して千晴くん。私には第二の家があるからね」

「そうなの? もしかして別荘とか?」

「ううん、普通のホテル。お母さんの友達がやってるんだ」

曰く、片原町の近くで数年前に開業したビジネスホテルらしく、最終便に乗り損ねた美羽は何度かお世話になったことがあるという。なるほど、常習犯だったのか。

そこから僕たちは二十分ほど歩き、片原町の線路沿いにあるビジネスホテルに辿り着いた。建物自体はかなり新しく、茶色の外壁やネオン看板に記されたカタカナも、この時代としては瀟洒な造りなのだろう。

美羽は迷うことなくフロントへ向かい、受付に座っている女性に声をかける。

「響さん、おひさです」

「あら、美羽ちゃんじゃない。久しぶり。また乗り遅れたの?」

響さんと呼ばれたふくよかな女性は、美羽の存在に気づくと満面の笑みを浮かべて慣れた様子でチェックインの手続きを始めた。

「後ろの子はお友達かしら」

「はい。赤上荘で一緒に働いてるんですよ」

「そうなんだ。あ、でもちょっと待って。部屋が足りないかも」

「……へ?」

「ほら、夏休みシーズンだから。シングルベッドの部屋がひとつしか空いてないのよ」

僕と美羽は顔を見合わせてしまう。

同じ部屋、しかもシングルベッドがひとつしかないのは由々しき事態だ。僕がソファや床で眠るとしても、同じ部屋で一晩過ごすのはさすがにまずい気がする。

けれど、未成年かつ身分証のない僕に他の選択肢なんて存在しない。美羽もそれを承知しているのだろう。響さんの提案に、緊張した面持ちで頷いた。

「わ、わかりました。この時期なのでそりゃそうですよね、あはは。同じ部屋で大丈夫ですよ」

「そう……? ごめんね。まあ美羽ちゃんなら大丈夫よね」

「はい。ぜんっぜん、なーんの問題もないので」

美羽はそう笑って、受付票を僕に手渡してくれた。電話番号は通じないだろうけれど、元の時代のものを使うしかなさそうだ。

受付票を書き終えると、ちょうど美羽が支払いを済ませていた。僕は慌てて財布を取り出したけれど、美羽はなぜかこちらを見ようとしない。

「ねえ、ここは僕が払――」

覗き込んで様子を窺うと、美羽の目は完全に据わっていた。精神だけ別の世界に飛ばされたかのように固まっている。顔の前で何度か手を振ってみると、しばらく間を置いてから美羽が再起動した。

「……き、緊張なんてしてないからね。ほら、行くよ」

美羽はそう宣言して、両手を小刻みに震わせながら鍵を受け取った。

僕たちは無言でエレベーターに乗り込み、三階に向かう。上昇するたびにごうんごうんと大きな音が鳴り響き、僕の心音と重なり合う。そしてなにやら「ぷしゅう」という空気の抜けるような音も聞こえてくる。隣に立つ美羽の唇からだった。

「美羽?」

心配になり声をかけると、美羽は油切れを起こしたロボットみたいなぎこちない動きで僕を見た。

「ま、まあさ。いつも一緒にいるんだから、同じ部屋で眠るのも大差ないと思うんだ。私はぜーんぜん気にしてないから」

エレベーターの扉が開く。美羽は右手と右足を同時に出しながら歩く。どう見ても平常心を保てておらず、こちらにまで緊張が伝播してしまう。

ここは僕がしっかりしなくちゃいけない。

「シングルベッドの部屋とはいえ、思ったより広いかもしれないよ」

気休めの言葉を放つと、美羽は「ソウダヨネ」と海外からやってきた留学生のような発音で同調してくれた。もう駄目かもしれない。

果たして、部屋の広さは想像を上回ることも下回ることもなかった。

茶色のシーツがかけられたシングルベッドや、ちいさなテレビと冷蔵庫。そして簡素なデスクとテーブルランプで部屋の大半が占められた間取りは、どう考えても二人で過ごすには窮屈だった。靴を脱ぎ、ショッピングバッグと荷物をベッドの横に置いてしまえば、くつろぐスペースは極端に制限される。

なんとなく、立ち尽くしてしまう。

「あ」

そこで、美羽がなにかに気づいたような声を出した。

「どうしたの」

「鞄がないの。フロントに忘れてきちゃったかも」

「代わりに取ってくるよ。足、痛めてるんでしょ」

「え、足? 大丈夫だよ?」

「……嘘を貫き通す努力はしようよ」

「あ、そっか。そういえば痛めてる設定だった。じゃあ悪いけどお任せするね」

美羽は申し訳なさそうに眉を下げ、僕を見送ってくれた。狭いエレベーターを使ってフロントまで戻ると、響さんがこちらに気づいて呆れたように笑った。

「はい、美羽ちゃんの忘れ物。あの子、そそっかしい子だから」

「ありがとうございます」

お礼を告げ、美羽の鞄を受け取る。

エレベーターに戻りながら、僕の鞄と違って妙に膨らんでいるなと苦笑してしまう。

女子は荷物が多いと聞くけれど、いったいなにを詰め込んでいるのだろう。そんな疑問を抱きながら視線を下げると、鞄のチャックが全開になっていた。たしかにそそっかしい。もう一度苦笑いしながらチャックを閉めようとして、ふと視界に入ってしまう。

輪ゴムで纏められた、アルミ製のシートの存在が。

錠剤がひとつずつ梱包された銀色のシートは、元の時代でもよく見かけるものだ。けれど、それが大量だと話は変わる。一瞥しただけじゃ何種類あるのかさえわからなかった。あきらかに、念のために持っておく量じゃない。なんらかの病気を患っている人が飲むような量だ。

見てはいけないものを見た。

そんな罪悪感をかき消すように、勢いよくチャックを閉める。剥き出しになった心臓さえ隠してしまえば、鞄はなにも語らなかった。

僕はそのまま部屋に戻り、出迎えてくれた美羽に鞄を手渡した。

「ありがとう。響さん、なんか言ってた?」

「……そそっかしい子だって褒めてたよ」

「うーわ。大絶賛だ」

美羽は痛いところをつかれた、と言わんばかりによろめくフリをした。

その姿を見て、本当に倒れてしまうんじゃないかと不安になる。

椅子に腰掛け、静かに息を整える。

いったいなんの病気を患っているのか。命にかかわるようなものなのか。

気になることはたくさんある。でも、美羽がそれらの事情を打ち明ける素振りはない。だったらまだ、こちらから切り出さないほうがいいのかもしれない。僕が未来から来たのだと話せるまで時間がかかったように、美羽にも時間が必要なのかもしれないから。

そんな思案を悟られないよう、僕はできるだけ自然な演技で「今日は楽しかったね」と言った。美羽はこちらを向き、すこし間を空けてから瞳を爛々と輝かせた。

「……ほんと? それならよかった。千晴くんがいた時代って娯楽も多そうだし、実はちょっとだけ不安だったんだよね」

「そうなの?」

「うん。だって五十年も離れてるんだよ。私がメンコやベーゴマで一日中遊ぶようなものだから」

「たしかにそれは不安になるかも。こうして考えると、改めて時代の差を感じる」

「親子以上の年の差ってことだもんね」

「これからは美羽さんって呼ばなきゃ」

「本当にやめて。怒るよ?」

とは言いつつ、美羽は目尻に笑みを湛えている。

けれど、その表情はどこか痛みを堪えるようにも見えた。

会話が止まる。お互いに、次の言葉が出ない。

弛緩していた空気が一気に引き締まり、呼吸さえままならなくなる。

「……千晴くんはさ、元の時代に帰るつもりなの?」

美羽が意を決したように呟く。苦しさから逃れるための息継ぎみたいだった。

「それは、まだわからないかな」

本心からの答えだった。この時代で生きていくには不安要素が多すぎる。とはいえ、僕がこの時代に来た理由がわかるまでは帰れない。今はまだ、なんとも言えないのだ。

壁にかけられた日めくりカレンダーを見る。本日は八月二日。夏休みが終わってしまえば、赤上家が僕を雇う理由はなくなる。それまでに決断を下さなきゃいけない。

「そっか」

美羽の声は、かすかに震えていた。

僕がいなくなる事実を受け止められないのか、それ以外の要因なのかはわからない。

「――ぜんぶ、このままだったらいいのにね」

だから、この発言の意図もわからなかった。

僕はまだ、美羽のことを知っているようで、よく知らないのだ。

なにも返せないまま、立ち上がる美羽を見守るしかなかった。

「変なこと言ってごめんね。先にお風呂入ってくる」

美羽はそう言い残して、僕の視界から消える。

衣擦れの音。シャワーが身体で弾ける音。

それらは僕の鼓膜を揺らしながらも、心を乱すことはなかった。

これまでも、美羽の言動にそこはかとない違和感を覚えていた。

その正体がわからないまま、僕は結論を先延ばしにしていた。

そして、今日だって。

机に上体を乗せるようにして、項垂れる。

浴室から、咳き込む声が聞こえる。

その声で僕は、裕子とのやり取りを思い出す。

裕子が美羽の前でタバコを吸わない理由。未来についての話を振ると、不機嫌そうになった理由。美羽が高松に定期的に通っていた理由も、大好きなボウリングをイメトレで済ませていた理由も、僕にはまだわからない。

美羽の鞄は机の上に置かれている。

手を伸ばせば、僕の疑念が確信に変わるかもしれない。

それでも手を伸ばせないのは、なにかが変わってしまうのが怖かったから。

僕にはまだ、自分以外の誰かに踏み込む勇気なんてありやしないのだ。