僕たちは片原町の商店街近くにある喫茶店に入り、お互いにモーニングセットを頼んだ。僕はコーラとホットドッグで、美羽はアイス珈琲とトースト。メニューをすんなり決めたのは、美羽から一秒でも早く質問したいという空気が溢れ出していたからだ。

「さっきの話って、冗談だよね」

とはいえ、美羽の様子は半信半疑といったところだ。その反応は織り込み済みだったので、僕は周囲から見えないようにスマホを取り出し、電源を入れた。

「僕が説明するより、これを見てもらったほうが信じてもらえるかも」

「……なに、これ」

待ち受け画面が表示された液晶を見て、美羽は唇を震わせた。

「僕の時代の電話だよ。電話といっても、これひとつでいろいろできちゃうけど」

そう言いながらフォルダを開き、適当な画像を表示する。ソシャゲのスクリーンショットや、SNSで流れてきたネットミームの画像。どれもたいしたものじゃないが、説得力の担保としては十分だ。

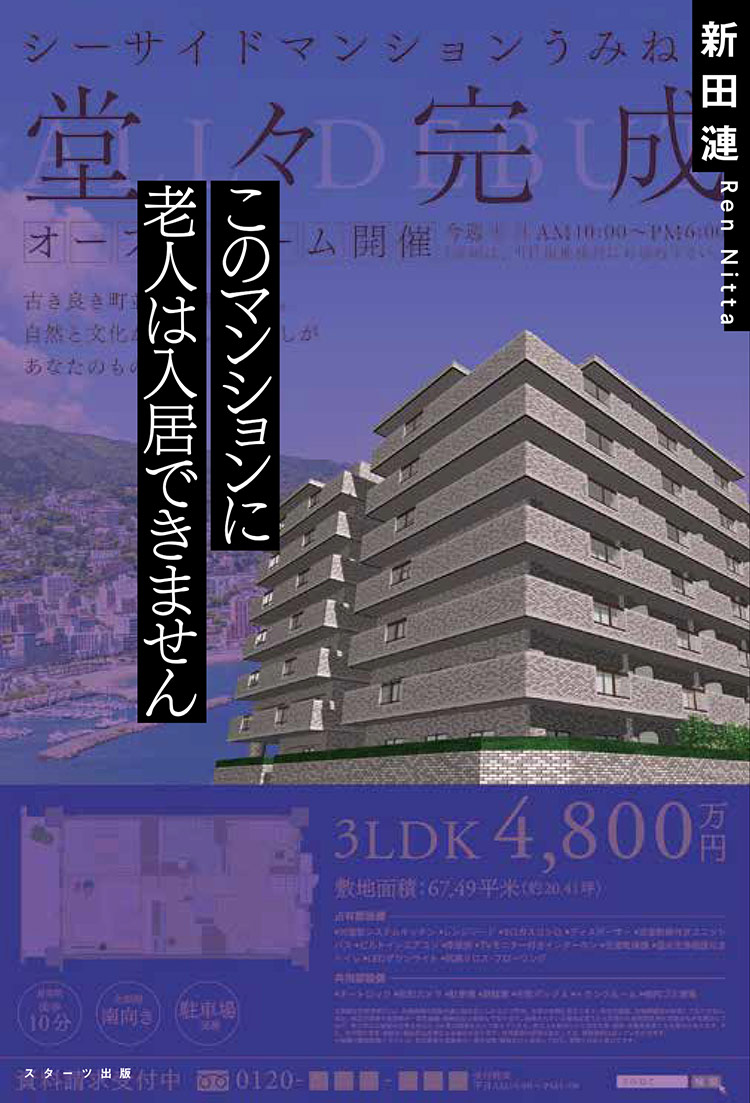

そして、極めつけは僕の部屋から撮った土庄の町並みだろう。

五十年前の面影を残しつつ、新しい店舗や民家が立ち並ぶその光景は、直感的に時代の変化を感じさせるはずだ。

「すごっ。信じられないけど、信じるしかないよ……! ほ、他にはなにができるの?」

「メッセージ……えっと、遠く離れた場所の人と一瞬で手紙のやり取りができるよ」

美羽にもわかるように噛み砕いて説明するが、あまりピンときていない様子だった。

僕はアプリが並んだ画面を見ながら、目についたアイコンを読み上げていく。

「ゲームとか、電車の時刻表とか。あと電卓」

「で、電卓!?」

予想外の反応だった。

「そこに食いつくんだ」

「だって電卓だよ!? カシオミニと大きさも変わらないのに。へえ、未来の電卓ってこんな感じなんだ」

美羽は興味深そうに、スマホを指先でこんこんとつつく。メッセージや電子決済といった未知のテクノロジーより、身近なものの進化を垣間見たほうがすごさは伝わるのかもしれない。やがて店員がモーニングセットを運んできたので、慌ててスマホをポケットにしまう。

美羽はアイス珈琲にシロップをたくさん入れて、僕の顔をまじまじと眺める。

「不思議な男の子だと思ってはいたけど、まさか未来から来たなんてね」

「隠しててごめん。なかなか踏ん切りがつかなかった」

「じゃあ、なんでこのタイミングで話してくれたの?」

「……隠し続けるのは不誠実だと思ったから」

僕がそう白状すると、美羽は目を細めて悪戯めいた笑みを浮かべた。

「ねえねえ。それって、私には信用してほしかったってことだよね?」

「そう、なるかな」

言葉にされると気恥ずかしさが勝り、僕は逃げるようにしてコーラに口をつける。

さっきの意趣返しと言わんばかりに、美羽はにやにやしながらアイス珈琲を半分ほど飲む。僕は空気をリセットするために咳払いをして、話題を変えた。

「それより、あまり驚かないんだね。もっと大声で騒ぐのかと」

「さっきも言ったけど、千晴くんはどこか浮世離れしてたから。家出少年っていうより、帰る場所がないんじゃないかなって薄々思ってたんだ。それに」

「それに?」

反射的に問うと、美羽は俯くようにして僕から視線を外した。

「どこから来たかなんて関係ないよ。千晴くんは千晴くんだし、これからも……仲良くしたいなって」

後半に差しかかるにつれ、ごにょごにょと小声になり、慌てた様子でアイス珈琲に口をつける。まだトーストが半分以上残っているのに、早くも飲み干してしまった。

そして、まっすぐな瞳をこちらに向ける。

「それより、それよりだよ。千晴くんはどうして未来から来たの? もしかして岬ちゃんが関係してる?」

「岬は関係してるけど、この時代に来た理由はわからない。僕はもともと、岬の命が助かる未来を願っただけなんだ。それなのになぜか……五十年前に飛ばされた」

「この時代に、岬ちゃんに関係するなにかがあるってことかな」

「僕も最初はそう思ってた。でも、僕がいた時代とこの時代の噂は、すこし違う」

僕はそう言って、元いた時代の噂を美羽に伝える。

「鳥居を鍵で傷つけて、願い事をしながら何回もくぐる。そうすれば、どんな願い事だって叶う。つまり――この時代で噂されている

『大切ななにかを失う』という部分が抜け落ちてるんだ」

噂とは要するに伝言ゲームだ。

時を経て、元の言い伝えから変化してしまうケースは珍しくないだろう。

「じゃあ千晴くんがこの時代に来たのは、岬ちゃんの命の代償?」

「そうかもしれない。でも、僕がこの時代に来たことによって大切ななにかを失った実感がないんだ。岬の存在は、もともと失ってたから」

「家族や友達と会えなくなったのが、代償ってことなのかな」

「どうだろう。友達はいなかったし、他の家族は……正直どうでもよかった。生きてたいとも思ってなかったから、僕には代償となるものがなかったのかも」

僕はため息混じりに言う。

大切なものが岬以外になかった。

だから適当な代償として、縁もゆかりもないこの時代に飛ばされた可能性はある。

「それなら、この時代で見つかればいいね。大切なもの」

美羽はそう言って、僕のため息を吹き飛ばすような笑顔を向けてくる。

「千晴くんがどうしてこの時代に飛ばされたのかはわからないけどさ、せっかくなら楽しまなきゃ損だよ。岬ちゃんもそう思ってるんじゃないかな!」

「そういうものかな」

「そういうものです。楽しんでも悲しんでも、明日は来ちゃうんだから。それに、私と一緒にいるなら笑顔になってもらわなきゃ気が済まないもん」

「……美羽はやっぱりお節介だね」

思い返せば、出会った日からこうだった。陽気で、強引で、こちらがつられてしまうほどいつも笑顔だった。とはいえ悪い気はしない。むしろ心地よいのだ。

その感情が表に出てしまい、自分でもわかるほどに口元が緩んでしまった。

「そうだね、探してみるよ」

そう宣言すると、美羽は不器用に腕を組み、何度も頷いた。

大切なものという抽象的すぎる概念が、この時代で見つかるかどうかはわからない。

けれど、すこしだけ前を向いてみるのも悪くない。もし本当に岬が僕の幸せを願ってくれているのなら、兄として、その気持ちに応えなくちゃいけないから。

「それにしても、代償かあ」

ふと、美羽がちいさな声で呟く。その表情は真剣で力強かったのに、どういうわけか、目を離したら消えてしまいそうなほどに美羽の姿は儚く映った。

「美羽?」

僕の問いかけは、コーラの氷と一緒に溶けていく。

物悲しい雰囲気の昭和歌謡が、店の奥から薄く聞こえてきた。

「さっきの話って、冗談だよね」

とはいえ、美羽の様子は半信半疑といったところだ。その反応は織り込み済みだったので、僕は周囲から見えないようにスマホを取り出し、電源を入れた。

「僕が説明するより、これを見てもらったほうが信じてもらえるかも」

「……なに、これ」

待ち受け画面が表示された液晶を見て、美羽は唇を震わせた。

「僕の時代の電話だよ。電話といっても、これひとつでいろいろできちゃうけど」

そう言いながらフォルダを開き、適当な画像を表示する。ソシャゲのスクリーンショットや、SNSで流れてきたネットミームの画像。どれもたいしたものじゃないが、説得力の担保としては十分だ。

そして、極めつけは僕の部屋から撮った土庄の町並みだろう。

五十年前の面影を残しつつ、新しい店舗や民家が立ち並ぶその光景は、直感的に時代の変化を感じさせるはずだ。

「すごっ。信じられないけど、信じるしかないよ……! ほ、他にはなにができるの?」

「メッセージ……えっと、遠く離れた場所の人と一瞬で手紙のやり取りができるよ」

美羽にもわかるように噛み砕いて説明するが、あまりピンときていない様子だった。

僕はアプリが並んだ画面を見ながら、目についたアイコンを読み上げていく。

「ゲームとか、電車の時刻表とか。あと電卓」

「で、電卓!?」

予想外の反応だった。

「そこに食いつくんだ」

「だって電卓だよ!? カシオミニと大きさも変わらないのに。へえ、未来の電卓ってこんな感じなんだ」

美羽は興味深そうに、スマホを指先でこんこんとつつく。メッセージや電子決済といった未知のテクノロジーより、身近なものの進化を垣間見たほうがすごさは伝わるのかもしれない。やがて店員がモーニングセットを運んできたので、慌ててスマホをポケットにしまう。

美羽はアイス珈琲にシロップをたくさん入れて、僕の顔をまじまじと眺める。

「不思議な男の子だと思ってはいたけど、まさか未来から来たなんてね」

「隠しててごめん。なかなか踏ん切りがつかなかった」

「じゃあ、なんでこのタイミングで話してくれたの?」

「……隠し続けるのは不誠実だと思ったから」

僕がそう白状すると、美羽は目を細めて悪戯めいた笑みを浮かべた。

「ねえねえ。それって、私には信用してほしかったってことだよね?」

「そう、なるかな」

言葉にされると気恥ずかしさが勝り、僕は逃げるようにしてコーラに口をつける。

さっきの意趣返しと言わんばかりに、美羽はにやにやしながらアイス珈琲を半分ほど飲む。僕は空気をリセットするために咳払いをして、話題を変えた。

「それより、あまり驚かないんだね。もっと大声で騒ぐのかと」

「さっきも言ったけど、千晴くんはどこか浮世離れしてたから。家出少年っていうより、帰る場所がないんじゃないかなって薄々思ってたんだ。それに」

「それに?」

反射的に問うと、美羽は俯くようにして僕から視線を外した。

「どこから来たかなんて関係ないよ。千晴くんは千晴くんだし、これからも……仲良くしたいなって」

後半に差しかかるにつれ、ごにょごにょと小声になり、慌てた様子でアイス珈琲に口をつける。まだトーストが半分以上残っているのに、早くも飲み干してしまった。

そして、まっすぐな瞳をこちらに向ける。

「それより、それよりだよ。千晴くんはどうして未来から来たの? もしかして岬ちゃんが関係してる?」

「岬は関係してるけど、この時代に来た理由はわからない。僕はもともと、岬の命が助かる未来を願っただけなんだ。それなのになぜか……五十年前に飛ばされた」

「この時代に、岬ちゃんに関係するなにかがあるってことかな」

「僕も最初はそう思ってた。でも、僕がいた時代とこの時代の噂は、すこし違う」

僕はそう言って、元いた時代の噂を美羽に伝える。

「鳥居を鍵で傷つけて、願い事をしながら何回もくぐる。そうすれば、どんな願い事だって叶う。つまり――この時代で噂されている

『大切ななにかを失う』という部分が抜け落ちてるんだ」

噂とは要するに伝言ゲームだ。

時を経て、元の言い伝えから変化してしまうケースは珍しくないだろう。

「じゃあ千晴くんがこの時代に来たのは、岬ちゃんの命の代償?」

「そうかもしれない。でも、僕がこの時代に来たことによって大切ななにかを失った実感がないんだ。岬の存在は、もともと失ってたから」

「家族や友達と会えなくなったのが、代償ってことなのかな」

「どうだろう。友達はいなかったし、他の家族は……正直どうでもよかった。生きてたいとも思ってなかったから、僕には代償となるものがなかったのかも」

僕はため息混じりに言う。

大切なものが岬以外になかった。

だから適当な代償として、縁もゆかりもないこの時代に飛ばされた可能性はある。

「それなら、この時代で見つかればいいね。大切なもの」

美羽はそう言って、僕のため息を吹き飛ばすような笑顔を向けてくる。

「千晴くんがどうしてこの時代に飛ばされたのかはわからないけどさ、せっかくなら楽しまなきゃ損だよ。岬ちゃんもそう思ってるんじゃないかな!」

「そういうものかな」

「そういうものです。楽しんでも悲しんでも、明日は来ちゃうんだから。それに、私と一緒にいるなら笑顔になってもらわなきゃ気が済まないもん」

「……美羽はやっぱりお節介だね」

思い返せば、出会った日からこうだった。陽気で、強引で、こちらがつられてしまうほどいつも笑顔だった。とはいえ悪い気はしない。むしろ心地よいのだ。

その感情が表に出てしまい、自分でもわかるほどに口元が緩んでしまった。

「そうだね、探してみるよ」

そう宣言すると、美羽は不器用に腕を組み、何度も頷いた。

大切なものという抽象的すぎる概念が、この時代で見つかるかどうかはわからない。

けれど、すこしだけ前を向いてみるのも悪くない。もし本当に岬が僕の幸せを願ってくれているのなら、兄として、その気持ちに応えなくちゃいけないから。

「それにしても、代償かあ」

ふと、美羽がちいさな声で呟く。その表情は真剣で力強かったのに、どういうわけか、目を離したら消えてしまいそうなほどに美羽の姿は儚く映った。

「美羽?」

僕の問いかけは、コーラの氷と一緒に溶けていく。

物悲しい雰囲気の昭和歌謡が、店の奥から薄く聞こえてきた。