◯吹奏楽部主要登場人物

〈部活顧問〉

成美 真千子……中央高校吹奏楽部の顧問。

〈3年生〉

野風 倫太郎……吹奏楽部の部長。担当パートは指揮者。

山本 文……吹奏楽部の副部長。担当楽器はクラリネット。

白井 真珠……担当パートは指揮者。

黒崎 アリス……担当楽器はトランペット。

佐野 竜……野風の幼馴染。担当楽器はトロンボーン。

燕 亜紀……担当楽器はクラリネット。

〈2年生〉

吉田 一真……担当楽器はコントラバス。

宮ノ森 瞳……担当楽器はフルート。

大滝 桃子……担当楽器はホルン。

〈1年生〉

谷口 萌……担当楽器はユーフォニアム。

上村 向日葵…担当楽器はホルン。

◯プロローグ

厚生労働省によると、令和元年以降、日本国内で自殺した小中高生の児童、生徒数は600人を超えた。

文部科学省が公表している「18歳以下の日別自殺者数」の調査結果によると、学校の長期休業の休み明け直前直後に自殺者が増える傾向があり、特に8月31日と9月1日は、例年自殺者が最も増えることが明らかになっている。

◯第一楽章〈3年生 指揮者 白井真珠〉

8月31日。

白井真珠は、今、自分の目の前にある硝子の柩の光景が、いまいち信じられなかった。

その柩の中には、吹奏楽部の部長であり、メインの指揮者でもある、野風倫太郎が横たわっていたからだ。

野風倫太郎は中央高校吹奏楽部にとって特別な存在だった。なぜなら彼は、絶対音感を持つ音楽の才能と豊富な知識、部員をまとめる人望、そして整った容姿の全てをもっていたからだ。その所為で、野風倫太郎には「王子」のあだ名がついている。

真珠をはじめとした、吹奏楽部の61人は、吹奏楽部の練習場所になっている旧校舎の音楽室で、その硝子の柩の中で眠る野風倫太郎を囲んでいた。

その光景はまるで白雪姫みたいと、真珠は思ったけど、真珠にはその思いを安易に口に出せるほどの仲間はいない。

「夏休み最終日に、王子がこんなことになるなんて、信じらんない……」

二年生の宮ノ森瞳が消え入りそうな声で言った。

瞳と親友の大瀧桃子が、瞳の手をとって輪から離れる。それを合図に、輪に群れていた吹奏楽部員たちは、それぞればらけて、いつものメンバーで小さなグループを作った。そして、いつも通り孤立した真珠は、音楽室の後ろの壁に背をもたれて音楽室の様子を観察した。

黒板には

『封筒を開けてください』

と書いてある。

音楽室の前方、黒板の前には吹奏楽部をまとめているパートリーダーたちが集まっている。

そのグループの中から、副部長の山本文が教卓に進み出た。

「とりあえずこの状況、警察に通報した方がいいと思うんだけど、この中にスマホ持ってる人いますか?」

音楽室がしんと静かになった。

真珠は、音楽室に入る時に顧問の成美先生に言われるがままスマホと生徒手帳を渡してしまったこと、それと引き換えに差し出された白い封筒を何も考えずに受け取ってしまったことを思い出して後悔した。

はいはーい、っと手を上げて派手髪の黒崎アリスが沈黙を破った。窓側にいるアリスは机の上で胡座をかいて威圧的な存在感を放っている。真珠は、アリスの容姿が整ってなければ「動物園のボスザル」のようだ、といつも思っていた。

「副部長、ウチらみんなスマホ没収されてんじゃん。それより、さっさと野風殺した犯人見つけて早くゲーム終わらせようよ! さくっと終わらせて課題曲仕上げないと、また全国行けなくなっちゃうよ?」

音楽室の空気が一段と重くなった。

全国大会常連校の中央高校吹奏楽部は、私たちの代になってから全国大会出場を逃している。野風倫太郎が死に、棺の中で横たわっているこの状況で、課題曲のことを考えるんだ。と真珠は黒崎のその発言に違和感を覚えた。そもそも全国大会とか、そういう話ではなくなっているような気さえする。

アリスの、みんなはどう思う? という問いかけに、アリスの横にいる宇多川沙織と和泉楓は「マジでそれ」と返した。

アリスたちの反対側にいる真面目ちゃんグループからも声があがる。

「そうだよ文、この中に人殺しがいるなんて怖すぎるしさ……それに大会までもう本当に時間ないんだよ」

何人もの生徒たちが無言で頷いた。

「では、先ず演習のルールをみんなで確認しましょう。全員封筒から手紙を出してください」

文は、両手で持った紙を広げるとホルン奏者の石山菜々にアイコンタクトをとった。

文が読み上げる文章を、奈々が黒板に書き連ねていく。

『特殊演習プログラム

野風倫太郎を殺した犯人が吹奏楽部の中にいます。吹奏楽部の生徒は犯人を探し、犯人に罪を償わせてください。この責任から逃げることは許しません。

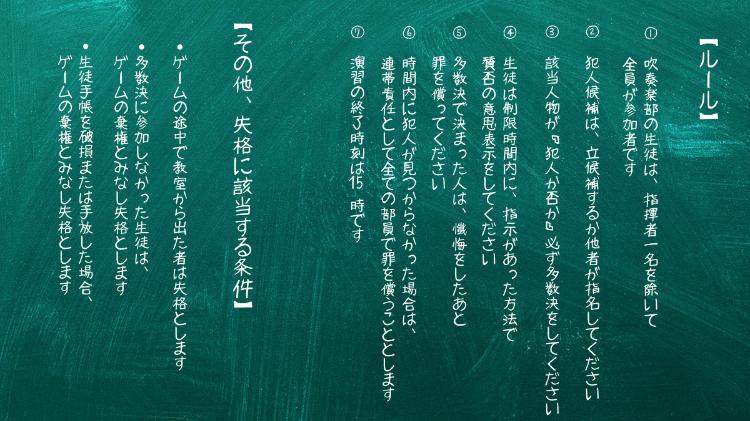

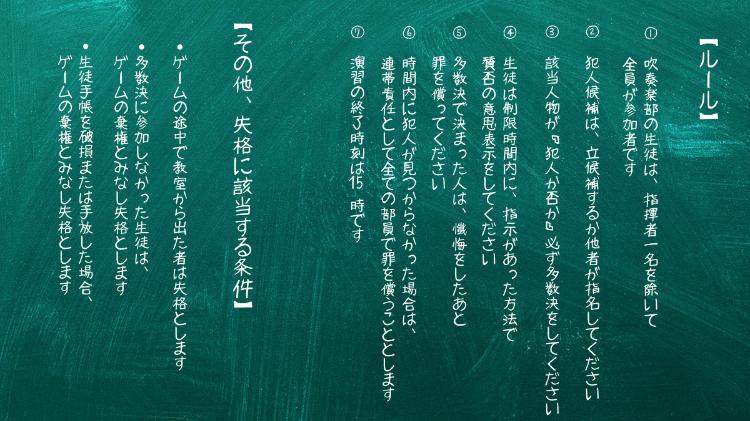

〈 ルール 〉

①吹奏楽部の生徒は、指揮者一名を除いて全員参加者です

②犯人候補は、立候補するか他者が指名してください

③該当人物が『犯人か否か』必ず多数決をしてください

④生徒は制限時間内に、指示があった方法で賛否の意思表示をしてください

⑤多数決で決まった人は、懺悔をしたあと罪を償ってください

⑥時間内に犯人が見つからなかった場合は、連帯責任として全ての部員で罪を償うこととします

⑦演習の終了時刻は15時です

〈 その他、失格の条件 〉

・ゲームの途中で音楽室から出た者は失格とします

・多数決に参加しなかった生徒は、ゲームの棄権とみなし失格とします

・生徒手帳を破損または手放した場合、ゲームの棄権とみなし失格とします

◯第二楽章〈3年生 トランペット奏者 和泉楓〉

ざわつく音楽室の中で、和泉楓は声が大きい自分たちのグループに注目が集まっているのを感じていた。

黒崎アリスを中心にした一軍グループ。そんな自分たちを他の生徒たちと同じように扱うのは成美先生と部長の野風倫太郎ぐらいだ。

他の生徒はいつも私たちの顔色を伺っているように見えた。

だから二人がいない今、吹奏楽部で実質的に主導権を握っているのは副部長の山本文ではなく、黒崎アリスの方だ。

「『償い』とか『失格』とか、肝心なとこがぼんやりしててよくわからん」

宇多川紗織が、茶髪の毛先をいじりながらつまらなそうにつぶやく。その横で、アリスが黒板をじっと睨んだまま貧乏ゆすりをしている。

「もしかして、腹筋腕立て百回とかやらされんのかな」

楓はこの状況では、自分の発言は不適切だなと冷静に思った。状況に適切ではないくだらないボケで、場が凍ってしまったら嫌だなとも思ったが、楓のくだらないボケに、アリスが吹き出した。

「人殺しといて、筋トレで許される世界線やばいって」

アリスにつられるように紗織も笑ったから、楓はほっとして安堵のため息をついた。

笑顔のアリスは「じゃあ紗織、オレンジジュース買ってきて果肉入りのやつ三つ」と、あっけらかんと言い放った。

「え、今?」

口元に笑顔を残したまま、目を見開いて紗織が返す。紗織の肩に、アリスは手を置いた。

「今だよ、今。部活帰りにウチと楓でアイス奢ってあげるからさ」

「いやいやいや、15時まで音楽室出れないルールっしょ。アリスさん頭大丈夫? 黒板の文字読めてます?」

紗織が、黒板とアリスを交互に見ながら数歩あとずさったとき、紗織の肩からアリスの手が離れた。

「は? 面白くねぇんだよ。さっさと音楽室から出ろシラけるから」

アリスの声が低く唸る。

「……え」紗織が顔を引き攣らせて固まる。音楽室の中が、いつの間にか静かになっていた。

アリスはキレるとめんどくさい。自分の気が晴れるまで紗織や楓にネチネチ当たり散らしてくる。楓は、アリスがキレたときには、いつもアリスの意見に同調して積極的にご機嫌取りをすることにしていた。ご機嫌取りは、具体的にはバカのふりしたボケ、それか沙織を下げること。一年前に日本史のテストで高得点をとった紗織が、勉強のコツを聞いてきたアリスに対して「だって暗記系って覚えるだけじゃん」と答えたのが不味かった。

あれから「紗織ってすぐ調子に乗るし。なんかウチらのこと見下してるよね」って愚痴とセットで、アリスと一緒に楓が紗織をいじるとアリスは上機嫌になることがわかった。

アリスの機嫌が早く直れば、その結果楓にとっても沙織にとっても苦痛な時間がショートカットされる。そうやって楓はアリスの顔色を伺いながら、ときにはアリスの目の前で紗織を蔑んで、一軍三人グループのバランスを必死にとっている。

そして、アリスのいないタイミングを見計らって、楓は「さっきはごめん」と沙織に謝りつつ、陰では二人でアリスの悪口を言って盛り上がっていた。

楓がそんなことを考えているうちに、アリスは座っていた机から降りて音楽室の真ん中にむかって歩く。床に置いてある硝子の柩をチラリと見たあと、今度は嬉しそうに目を輝かせて音楽室を見渡した。

「ねぇみんな! 宇多川先輩が『失格』になったらどうなるのか、ウチらに教えてくれるって! 超優しい宇多川沙織!」

沙織は突っ立ったまま、忙しなく視線を泳がせている。そんな沙織から楓は少し離れた。ここで紗織を庇ったら、アリスの機嫌が悪くなるのは確定している。

「さっすが紗織! ノリ良いわぁ! さーおーり! さーおーり!」

楓が手拍子をしながら「沙織コール」を始めると、何人かの生徒がおずおずと手拍子に加わった。

「なにこれ……ひどい。私を実験台にしようってこと?」

鼻声の紗織は、だんだんと涙目になっていった。アリスはそんな紗織をニヤニヤしながら見ている。『いいぞ楓、もっとやれ』そんなアリスの期待を感じながら、楓は沙織に歩み寄って紗織の腕を掴んだ。アリスに聞こえないように声を抑えて、楓は沙織に話しかける。

「わかってるよね、紗織。私も行くから大丈夫だよ。部活帰りにまた二人で愚痴ろう」

口ではそう言いながら、楓は頭の中で別のことを考えていた。『あーめんどくさいめんどくさい、アリスがキレててうざいんだってば』『ザコはさっさと空気読んでください』『どうせ、死ぬわけじゃないんだから、アリスの言う通りさっさと紗織が失格になってみればいい。ゲームが終わったあとにこっそり謝ればそれでチャラになるんだし』

楓だって、勉強してないくせにちゃっかりテストでいい点とる沙織にムカついていたから、このゲームで真っ先に失格になる紗織を想像しただけで清々しい気分になる。

もし、紗織が本当に死んだところで私には関係ない。ただ、紗織という名前の人間がこの世から消えてしまうだけだと、楓は続けて考えた。

そもそも、人はそんなに簡単に死ぬわけなんてない。それに黒板に書かれたルールがなんなんだ。教室を出た瞬間、銃撃でもされるの? てか、ここ日本だよ? 包丁で一人ずつめった刺しにでもするの? 効率悪くない? この音楽室には、61人もいるんだよ?

楓はそんなことを次々に考えた。考えば考えるほど、音楽室を出たくらいで、人が殺される状況なんて、あり得ない。こんなの、ただの子供騙しに過ぎない。

楓は、紗織の腕を掴んだまま黒板近くのドアの前までくると、一気にドアを開けた。そして掴んでいた紗織の腕を離し、無言のまま紗織の背中を思い切り廊下へ突き飛ばす。細身の紗織の体は、簡単に音楽室の外に放り出された。

楓は、音楽室から身を乗り出さないように気をつけながら、紗織の姿をじっと見つめた。すぐ後ろにアリスの気配がする。

押し出された勢いでふらついた紗織は、廊下の壁に手をついて体勢を立て直した。

その直後だった。

「ぐぎゃっ!」

沙織は、見えない拳で腹を殴られたように身体を跳ね上げて、短く悲鳴をあげた。それから紗織は身体を痙攣させて床に倒れ込む。しばらくして紗織は動かなくなった。

「えっ! 紗織!」楓は思わず悲鳴をあげた。急激に体温が下がっていく感覚がして楓の体が勝手に震え始めた。

は? 意味がわからない。何が起きたの––。

それに、こんな簡単に人が死ぬわけない。

◯第三楽章〈3年生 クラリネット奏者 山本文〉

宇多川紗織を突き飛ばした和泉楓は、何か叫んだあと、急に大人しくなった。

その横で、黒崎アリスがそっとドアを閉める。山本文はアリスと目が合った。

「宇多川さんに、なにが起きたの」

教卓に置いた文の腕は、緊張でこわばっている。文自身、それが恐怖からくるものなのか、怒りからくるものなのかは区別がつかなかった。ただ、吹奏楽部にとって絶対的司令塔の野風倫太郎が機能していない今、目の前の部員60人の生徒たちをまとめる責任が、副部長である文にのしかかっている。私が冷静さを失ったら、吹奏楽部は大変なことになるかもしれない。文は静かに息を吐いた。

さっき聞こえた紗織の声と、顔面蒼白になって震えている楓の様子から、廊下でただごとじゃないことが起きたことはわかっている。文から視線を逸らしたアリスは、音楽室の中心を横切って、窓際の机に腰を下ろした。

「なんか、変な感じに痙攣したあと動かなくなった」

「痙攣って、ビクビクってやつだよね」

文がそう返すと、アリスはゆっくりと頷いた。文とアリスのこの簡単なやり取りのあと、生徒たちが息をのむ気配がした。ドアの前にいる楓が、床にへたり込んで泣き出した。

「紗織が……紗織が死んじゃったかも」

何人かの生徒が悲鳴をあげて泣きはじめ、音楽室の空気は異様になった。

失格=死?

だったら多数決で決定する犯人には、一体どんな酷いペナルティーが待っているんだろう。文は下唇を噛んで黒板を睨んだ。15時までに犯人が見つからなければ、連帯責任として部員全員が罰を受けることになる。その罰とは、宇多川紗織のように、痙攣を起こし、体が動かなくなることなのだろう。

何が原因で宇多川紗織が痙攣を起こし、そして、倒れたこんだのか、文には見当もつかなかった。

文の鼓動が強く脈打ちはじめた。冷静にならなければ。文はすっと息を吐いたあと、続けて状況を確認することにした。

「宇多川さんのこと、音楽室に引っ張り込むことできるかな。まだ、生きてるかもしれないじゃん。ただ、倒れただけかもしれないし」

「無理でしょ。だって、完全に音楽室の外出ちゃってるし。あの位置だと、流石に引っ張り込めないよ」

パーカッションの百瀬祐介が、そう答えた。文は、和泉楓に言ったつもりだった。しかし、入口の前でひざまづく和泉楓に、文の言葉は届かなかったようだ。それを見越して、百瀬祐介がすぐに返したのだろう。

実際、百瀬祐介が言う通り、入口を出た先の廊下で宇多川紗織は倒れこんでいて、入口から、宇多川紗織の足先まで、三歩程度、距離があるように見える。

その気になれば、音楽室に宇多川紗織を引っ張り込もうと思えば、できそうな距離感だ。だけど、一歩でも音楽室から出てしまえば、宇多川紗織のように、痙攣して、意識を失う状態になる可能性が高いと文は思った。

入口の前でひざまづき、取り乱して泣き続けている楓に、近づく生徒はいなかった。百瀬祐介が、楓を見下ろして苦笑いを浮かべながら吐き捨てるように言う。

「前から思ってたけど……」

「なに? 文句あるの? マラカス」

和泉楓は、さっと振り向き、百瀬祐介の方を見た。おそらく、百瀬祐介のことを睨みつけているのは、異様な殺気立つ雰囲気から、容易に想像できた。和泉楓は、普段は黒崎アリスの影に隠れているが、黒崎がいない時は、口調が荒くなったり、苛立ちやすい。そのせいで文は何度も、喧嘩にならないように仲介に入ったことがある。何度も、胃がキリキリするような、あの感じを思い出し、文はこれから起きようとしているいざござに対して、嫌気がさした。

「和泉って本当に小狡いっていうか……」

「は? 言いたいことあるなら、はっきり言えば?」

「じゃあ、言うわ。はっきり言って、和泉って最低なやつだよな。お前が被害者づらすんなよ、お前が宇多川を殺したようなもんだろ」

楓は驚いたように泣き止んで、百瀬を見上げた。百瀬は、楓に容赦なく言葉を浴びせる。

「野風殺したのもお前なんじゃねぇの。俺、和泉楓を犯人候補として指名するわ。副部長、多数決とろう。早く終わらせようぜ、こんなゲーム」

音楽室中から、一気に視線を向けられた。百瀬祐介から急に渡されたバトンは最悪だと文は思った。逃げたいなら逃げたい。そもそも、百瀬祐介が発言したんだから、百瀬祐介が決めてしまえばいい。どうして、私が副部長だからって、決めなくちゃいけないんだと、文は百瀬祐介に対して、同時に怒りが湧いてきた。

「百瀬くんが、決めれば良くない?」

「は? 副部長が決めることだろ」

「どうして、私が決めなくちゃいけないの?」

「こういうのは、誰かが決めないと始まらないだろ。で、どうするんだ。みんな待ってますよ。副部長さん」

文は音楽室を見回した。ほとんどの生徒が、百瀬の提案に同意したように文をみつめて頷いている。

誰も自分のことなんか助けてくれないことは明らかだ。当たり前だ。誰も、こんなことで主導権なんて握りたくない。しかも、誰が犯人かなんて、決めつけるようなことなんてしたくないはずだ。

生徒たちの表情には「本当の犯人を探す」よりも「自分以外の誰でもいいから早くゲームを終わらせてほしい」という気持ちが透けて見えている。文は、音楽室全体が催眠術にかかって、誰かの思惑通りに誘導されているような奇妙な感覚を覚えた。

和泉楓は、今度は、文のことを睨み始めていた。なんで私がこんなめに合わなくちゃいけないんだろう。文は今の状況により嫌気がさした。

アリスは興味なさそうに窓の外を眺め、文と反対側の壁でひとり立っている真珠は、いつもの何を考えているのかわからない表情で硝子の柩に視線を向けている。

文は、大きく息をすった。

「和泉楓が犯人か否か、多数決をします」

文が言い切ったあと、音楽室のスピーカーから突然電子音が流れはじめた。ピンポンパンポン短いメディが流れた後に、機械音声のアナウンスが流れる。

『それでは、今から多数決をはじめます。野風倫太郎を殺した犯人は和泉楓である。賛成の生徒は挙手、反対の生徒は腕を組んでください。制限時間は5秒です』

生徒たちは、なにこれ、どうする? と口々に言い合って顔を見合わせている。

スピーカーからカウントダウンの声が響いてきた。

『5、4』

楓を指名した百瀬が、真っ先に手を挙げた。

教卓の前にいた文は、いきなり左側から体当たりをされて倒れ、床に尻もちをついた。文が見上げた先で、楓が教卓にしがみついて叫ぶ。

「待って! みんな聞いて! 私じゃない、私は紗織を押しただけなの! まさか死ぬなんて思わなかったし、野風のことなんて私は何も知らない!」

百瀬に続いて何人かの生徒が手を挙げる。教卓のそばにいる各楽器のパートリーダーたちは腕を組んでいた。文も腕を組む。

『3、2』

「一生のお願い! お願いします!」

『1』

「……あんたら、絶対許さないからぁ!」

『和泉楓は、賛成多数により犯人確定となりました。和泉楓は罪を償ってください』

無機質なアナウンスが流れ、充血した楓の瞳がめいいっぱいに開いた。

次の瞬間、ゔっと呻いた楓の口から赤黒い血が噴き出した。音楽室の中は悲鳴の渦につつまれる。気がつくと、文も込み上げる涙を溢れさせて叫んでいた。

◯第四楽章〈1年生 ユーフォニアム奏者 谷口萌〉

1年生の谷口萌にとって、目の前で繰り広げられているデスゲームは他人事のように思えた。

仲良しで幼馴染の向日葵と、一緒に高校生活をエンジョイしたい。そんなありきたりな理由で選んだ中央高校の吹奏楽部で、こんなデスゲームに巻き込まれるなんて思わなかった。萌は、部活が終わったら、今日も向日葵と一緒に「保護猫カフェ ココロ」に行くつもりで、スクバの中に猫たちのおやつをたくさん詰めてきた。萌と向日葵は、先週保護したばかりの三匹の子猫のお世話係になっている。将来は獣医になるのが萌と向日葵の夢で、二人は保護した猫たちの世話をしながら「この子たちが、もっと幸せになれるように頑張ろうね」と、口癖のように言って毎日笑い合っていた。

黒板の前に転がっている和泉先輩の死体から、焦げくさい臭いが漂っていた。和泉先輩の左胸のあたりが、どす黒く染まっている。

「あたしたち、どうなっちゃうんだろう……。ねぇ萌、あたし吐きそう」

隣にいる向日葵が、口元を手でおさえて萌の肩に寄りかかってきた。

「大丈夫だよ、向日葵。入部したばかりの私たちには何もできない。ゲームは先輩たちが仕切って、そのあいだ私たちは大人しくしていればいいんじゃないかな。そのうち大人が助けに来てくれるよ」

萌の言葉を聞いて、向日葵は小さく頷いた。

「でも萌、なんでさっき手をあげたの? 私もつられてあげちゃったけどさ」

「なんでって……和泉先輩たちは、いつも野風部長の邪魔ばかりして迷惑かけてたでしょ。だから、その罰だよ」

そう答えて、萌は硝子の柩に視線をむけた。

混沌とした空気に包まれる音楽室の中心で、吹奏楽部の王子、野風倫太郎だけは死んでもなお高貴な存在感を纏っている。容姿端麗な部長には硝子の柩が似合っていたけれど、王子の優しい笑顔をもう二度と見ることができないのかと思うと、萌の胸の奥で寂しさが広がった。

私にとって部長がいない吹奏楽部なんて、なくなったってかまわない。

目を伏せて、萌は野風倫太郎に初めて会った日のことを思い起こした。

4月。入学してすぐ向日葵に誘われて、入部先を決めていなかった萌は吹奏楽部を見学した。

「ホルンの経験者なの? 助かるー! 絶対吹部入ってよ」大人っぽい先輩たちと話が盛り上がっている向日葵の隣で、萌は居心地の悪さを感じながら座っていた。

「君はどのパートやってたの?」期待に満ちた顔で聞いてきた先輩に対して、萌はうつむいて「吹奏楽、未経験です……」と、小さな声で答えることしかできなかった。向日葵についてこなければよかった、早く家に帰りたい……そう思った萌は、向日葵にトイレに行くと言い残して音楽室を出ることにした。そうして音楽室から廊下に出るときに、ちょうど音楽室に入ってきた人と運悪くぶつかってしまった。

「ごめん、びっくりしたぁ。大丈夫?」

中性的で澄んだ声だった。

「あの、ごめんなさい」

「もしかして体験入部の子? 気になることがあったらなんでも僕に聞いてください。部長の野風倫太郎です」

なんて爽やかなんだろう。

萌にとって、野風倫太郎は王子そのものに見えた。

「わ、私が悪いんです。前見てなくて」

「ぶつかった僕の方が悪いよ。君は何も悪くない。じゃあ、あとでね」

野風倫太郎は、微笑んでそう言った。そして、そのまま音楽室の方へ歩き始めた。

萌は自分から徐々に遠ざかる野風倫太郎の紺のブレザー姿をただ、見ていた。

これが一目惚れなのかもしれない。

萌は、そのとき感じた一瞬のときめきは人生の中でもう二度と訪れないかもしれないと思った。

ただ、吹奏楽部に入ってから萌は現実を知ることになる。野風倫太郎は、どの女子にも優しいし、そして、男子にも優しかった。

指揮者である彼のたち振る舞いは王子そのもので、実際に部活内では、王子とすでに呼ばれていた。

あのとき萌が抱いた、この一目惚れを実際に恋に発展させるには、萌にとって大きなハードルに思えた。

吹部の女子の間で、恋の話の中心は何かと王子が話題に上がるし、みんなチャンスがあれば王子に近づきたいと思っているようだった。

だったら、萌にとって、野風倫太郎は王子のままでいい。遠くから見ているだけで、幸せなんだと、萌は自分自身に思い込ませることにした。

だから、特にここ最近の萌にとって、野風倫太郎は手が届かない憧れの存在になっていた。

そんな彼が今、硝子の柩で眠っているなんて信じられない。柩に入れられている姿すら、死んでいるはずなのに、王子は輝いて見えた。

萌にとって、野風倫太郎を失ったことはショックではあるけれど、まだ現実感を持てないでいる。

だって、将来作曲家を目指している王子は、高校を卒業したら留学するんだと言っていたんだから、卒業前に死んでしまうわけがない。

萌は、一歩だけ硝子の柩に近づいた。

氷のように透き通った柩の中で、王子は花々に覆われて横たわっていた。

柩の中で咲き乱れる百合の間から、眠っているような王子の顔が露わになっている。彼の頬は、陶器のように青白く、音楽室の蛍光灯を反射しているように見えた。

――永遠の王子、すごく綺麗。

不意に萌の顔を覗き込んできた向日葵が、心配そうに眉を八の字にさげた。

「萌、鼻から血出てるよ。大丈夫?」

現実に引き戻された萌は、慌てて手で鼻を抑える。

「うわっ。よく見たら白目むいてるじゃん、ブッサ!」

萌が声のする方を見ると、百瀬先輩を筆頭にした男子部員たちが倒れている和泉先輩を囲むように集まっていた。

「マジで死んでんのかな」「ちょっとお前、起こしてみろよ」「は? 無理無理、キモすぎて触れん」

なんだか面白がっているみたいに、百瀬先輩たちは妙に高いテンションで盛り上がっている。

その様子を見た萌は、夕暮れの道端でセミの死骸を枝でつついて遊んでいる小学生たちの姿を思い出した。

もし自分が和泉先輩と同じように教室の中で死んでしまったら……私の死骸も先輩やセミと同じく、誰かにバカにされ笑いものにされてしまうのだろうか……。

萌はこれまで、そんなことを少しも想像したことがなかった。

だって、人間の命は虫と違って尊い。

だって、人が亡くなったあとは、白くて大きなお棺に入れられて美しい花々とお化粧で飾り付け、神聖な場所で家族と最後のお別れをする。そして、お終いには白い灰になって魂が天に上り、青い空にとけていくんだ。

それなのに……叱る大人が近くにいないだけで、私達はこんなにも残酷になれてしまう。

変なデスゲームが始まってからずっと、まるで怖いドラマを見させられているかのように現実感が湧かなかった。

心の中では何故か「グロい出来事は自分の日常と関係ない」って確信してた。

だけど……知らないうちに誰かにかけられていた催眠術が、急に解けていくみたい。

――この教室は、みんな狂ってる。

いつの間にか、百瀬先輩の背後に黒崎先輩がまわりこんでいた。

「ちょっと男子、罰当たりなことしたら楓がゾンビ化して襲ってくるかもよー」

不意に、黒崎先輩が笑いながら百瀬先輩の背中を押す。

すると、バランスを崩した百瀬先輩が、叫びながら後藤くんにしがみついた。

普段はいつも軽いノリでおどけている百瀬先輩が、すごい形相をして黒崎先輩に怒鳴る。

「バカじゃねぇの? お前ぜってぇ殺す!」

「私を殺す前に、あんたが死んでるかもね」

黒崎先輩は、そう言って、不敵な笑みを浮かべた。黒崎先輩のその笑みは冷たく、萌は冗談とは思えなかった。ただ、不気味に思えた。

「さっきの放送からして、この音楽室監視されてるっぽくない?」

黒崎先輩は、百瀬先輩が返答しないうちに、続けてそう言った。

「あー。俺も、それ思った」

百瀬先輩は、黒崎先輩に合わせるかのように、さっと答えた。

「つうか黒崎、お前なんで普通の顔してんの、おかしいだろサイコパスかよ。和泉も宇多川もお前の親友だっただろうが」

敵意を向けられた黒崎先輩は、男子たちの話には興味なさそうに、音楽室の中をきょろきょろ見渡している。その先輩たちのやりとりを見ていて、『次の犯人候補は黒崎先輩かもしれない』と、萌はぼんやり思った。

「ちゃんと話、聞けよ!」

百瀬先輩の怒鳴り声で、黒崎先輩はやっと男子に視線を向けた。

「うざいんですけど。あんたたちはさ、人の心配じゃなくて自分の心配しなよ。カメラで監視して、遠隔操作で殺してるってことだよね。凶器は生徒手帳でしょう? わざわざルールに書くくらいだもんねぇ」

生徒手帳……。萌は、部長の写真をお守りがわりに生徒手帳に入れていることを思い出した。背筋がゾッとして、胸ポケットに手をのばす。

「みんな動かないで!」

副部長の指示で、萌ははっとして手をとめた。他の生徒たちも、萌と同じようにポケットに手を伸ばしたまま固まってる。

「みんな落ち着いて」

山本先輩は、私たちを落ち着かせるために、ゆっくりと言った。

「落ち着けって言われて落ち着けるわけないじゃん」

黒崎先輩の声がしたあと、音楽室の後方でがしゃんと何かが割れる音が響く。

「壊したよ、監視カメラ。これでバレずに逃げられる」

勝ち誇ったように笑みを浮かべている黒崎先輩の足元には、レンズが砕けたカメラが転がっていた。

「どこにあったんだよ、それ」百瀬先輩の問いに、黒崎先輩は涼しい顔で答える。

「ロッカーの上に隠してあった。なんか変に光ってて違和感あったんだよね」

話しながら黒崎先輩は教卓まで歩いた。そして、教卓の上に壊れたカメラを置くと、腕を組んで私たちを振り返った。

「ウチから提案なんだけどさ、逃げるのは下級生からにして、最後まで音楽室に残るのはウチと白井真珠とパートリーダーたち。どう?」

音楽室の中がざわつく。

「それはちょっと……」と言いかけた山本先輩の声を、黒崎先輩がかき消す。

「いや、普通に考えて今がチャンスだよ! だってみんな、逃げないと死ぬんだよ!」

黒崎先輩は鬼気迫る表情で部員たちを見回す。萌を含めた部員たちは黒崎先輩に釘付けになっていた。

「今逃げないと、お前もお前も」

黒崎先輩は、部員ひとりひとりを睨みつけながら指をさして訴える。

「お前もお前もお前も……みんな死ぬんだよ!」

端に立っていた萌も、黒崎先輩に見据えられて指をさされた。その瞬間、萌の心臓はドキッと跳ね上がった。

「家族にお別れも言えないまま、好きな人に告白もできないまま、将来の夢を叶えられないまま、一生後悔して死ぬんだよ!」

そっか。私、死ぬのかも。私だけじゃくて向日葵も……獣医さんになって動物たちを助ける夢を叶えられないまま……。

萌は黒崎先輩と目が合ったときから、まとわりつくような恐怖が自分の体を内側から蝕んでいくのを感じた。

「待って! 音楽室から出たら駄目! まだ安心できない」

副部長の声に被せて、早く早くと黒崎先輩が煽る。

「ウチらが囮になって音楽室に残っててやるから、早く逃げて警察呼んできな! それでみんなが助かるんだから! 早く! 早く外に出て!」

うわぁー! と地鳴りのような声があちこちであがって、いきなり何人もの生徒が一斉に出口のドアへ走り始めたから、萌もそれに合わせて、ドアの方へ走り始めた。

私はまだ死にたくない。

私を待っている子猫たちのためにも、私はまだ死ねない。

だけど、ドアの方には、すでにたくさんの人が押し寄せていて、入れる隙がない。

「萌! こっち!」

声がする方を見ると、向日葵が窓の方を指さしていた。

そっか、一階だから、窓からでもいいんだ。

萌は頷いたあと、向日葵と一緒に窓の方へ走り始めた。

床を踏みしめるたびに視線が揺れる。窓に気づいている生徒はまだ少なかった。これなら、脱出できるかもと萌は思った。

窓が近づくたびに、グラウンドと校舎の間にある芝生の緑が見えてくる。その芝は瑞々しく艶やかで風にそよいで揺れている。

萌と向日葵は窓にたどり着き、向日葵が素早く窓を開けた。そして、向日葵は窓枠に足をかけて、躊躇なく外に飛び出した。

萌も向日葵に続いて、窓枠に足をかけ、勢いをつけて外に飛び出す。

「萌、はやく!」

向日葵はなぜか萌のことを急かしていた。

とりあえず外に出れたことで萌はほっとして息を整える。視界のすみで萌の左右からも、何人もの生徒が音楽室の窓から飛び出しているのが見えた。

その一方で先に外に出た生徒たちは、立ったまま安堵の表情で音楽室を眺めている。

あぁこれで本当に助かったのかも。と思ったとき、萌は不意に何かを忘れているような気がした。嫌な予感がして左胸に手をあてる。

「生徒手帳!」と萌が叫んだ瞬間、胸に鈍い衝撃が走り、それと同時に全身の力が抜けて、萌はその場に倒れた。

萌が薄く目をあけると、萌の隣に向日葵が倒れていた。向日葵は、苦しそうに息をして萌を見つめている。萌が向日葵の名前を呼ぼうとしたら、萌の喉の奥が焼けるようにひどく痛んだ。それでも萌が声を絞り出すと、ひゅう、と空気が漏れる音がしただけだった。

萌を見つめる向日葵の頬を、一筋の涙が流れ落ちる。

「萌、吹奏楽になんか誘って……ごめん」

なにか向日葵に返事をしなきゃいけないと思ったけれど、なにも言えないまま萌の視界は暗闇に包まれた。

◯第五楽章〈2年生 コントラバス奏者 吉田一真〉

「なんだよ、これ……」

2年生の吉田一真は、同じ2年のフルート奏者、森ノ宮瞳と手を繋いだまま呆然と立ち尽くした。

音楽室の中で、並んで窓の外を見ている一真と瞳は、ついさっき自分たちが目にした光景がただの夢だったらいいのに、と心から願った。

音楽室の窓から脱出した部員たちは、突然悲鳴を上げたあと、折り重なるように倒れて今はもう動かなくなっている。

ドアから出た部員たちも『失格』とみなされて罰を受けたようで、あたりは静まり返っていた。

その結果、元々60人いたはずの吹奏楽部員たちは、もう20人ほどしか残っていない。これだけの人数の死ぬ瞬間なんて、もちろん見たことなんてない。生きるために逃げたはずなのに、死んでしまうなんて、バカみたいだなとも思った。

繋いでいる瞳の手が震えていることに気づいた一真は、手に力をこめて瞳の小さな手を握った。一真が助かったのは、今、手を繋いだままでいる瞳のおかげだった。おそらく、瞳がいなければ、40人の死と、同じようになっていたかもと一真は思った。

数分前。音楽室の窓にも部員たちが殺到したときに、一真は、人混みの隅でへたり込んでいる森ノ宮瞳を見つけた。気になった一真が声かけると、瞳は涙目で一真に言った。

「誰かに押されて転んじゃった、足が震えちゃって立てないよ……」瞳はすがるように一真の腕に自分の腕を絡めてくる。密着する瞳にドキドキしながら一真は瞳の体を支えて立たせると、二人は窓に向かって歩き出そうとした。

そのとき、窓の外で「生徒手帳!」と叫ぶ声がして、そのあと、外に出た生徒たちが次々に死んでいった。

そして気がつくと、いつの間にか一真は、瞳と手を繋いで並んでいた。だからもし、瞳を助けていなければ、今ごろ一真は死んでいたかもしれない。

「瞳! よかった、無事で」

不意に駆け寄ってきた大瀧桃子が、一真を押し退けて瞳に抱きついた。

桃子に押された反動で、一真はよろけながら一歩後ろに下がる。その所為で、一真と繋いでいた瞳の手が自然と離れてしまった。

ホルンの大瀧桃子とフルートの森ノ宮瞳は、楽器ごとの練習時間以外いつも一緒に行動している。

二人は高校に入ってからクラスが同じで、二人とも女子寮から通学していた。

ただ、二人の仲が良すぎたために、入部して最初の頃は他の部員たちがなんとなく話しかけづらい雰囲気があったらしい。

そのことを別の女子部員から聞いた時、一真は素直に「大変そうだな」と思った。寮では学習時間や消灯時間が厳しく決められているらしく、実家通いよりいろいろと不自由そうな気がした。

一方で、一真は中学で吹奏楽部の部長経験があったこともあり、入部してすぐに同級生や先輩たちと打ち解けた。

一真は、クラスでも部活でも男女関係なく笑い合える友達が何人もいる。そして、そんな自分のコミュ力の高さを「困っている人を助けて、みんなが笑顔になれるように」使いたいといつも考えていた。

そうした考えから、一真は率先して部員に声をかけ、担当パートや学年の枠を超えて親身に相談に乗ってきたし、今では自分が吹部2年生のまとめ役だという自覚もある。3年生が引退するときに、野風倫太郎から部長のバトンを渡されるのは一真か、演奏が上手い小岩井夏恋のどちらかだろう。というのが、一真を含めたおおかたの部員たちの予想だった。

だけど、今、一真がざっと音楽室に残っている部員を確認したところ、小岩井夏恋の姿はなかった。あんなに演奏が上手くても、死んでしまったら、何も意味なんてなさない。これまで練習したことすら、無意味になる。朝練をしたり、学校が閉まる20時前まで練習してきた。休日なんてほぼなかった。それこそ、毎日を演奏に費やしてきた。少なくとも、一真は中学の時から、ずっとそんな日々を過ごしてきた。5年以上も。

「桃子!」

瞳と桃子は抱き合ったまま、嬉しそうに飛び跳ねている。

一真は二人の様子を微笑ましく眺めた。

デスゲームがはじまってからずっと張り詰めていた音楽室に日常の空気が戻ってきたみたいで、ほっとする。

それから、一真は右手の手のひらを見つめた。さっきまで、手を握っていた瞳の手の感触が、まだ残っているように思えた。

三ヶ月前。

朝の音楽室で、一真は瞳から相談をうけた。それは大瀧桃子のことだった。

もともと違う中学出身の瞳と桃子は、調理師免許を取るために、家から離れた中央高校の調理科に入学したらしい。

そして入学した時から女子寮のルームメイトになった二人はすぐに仲良くなった。

二人は本当の姉妹のように、なんでも話せる大親友だったという。

だけど、ある事件が起きてからは、表面上は瞳は桃子と仲良くしつつ、本当の意味で桃子を信用することができなくなってしまっていた。そう一真に話をしたときの瞳は、泣き疲れて気力が空っぽになってしまったような顔をしていた。

『吉田くん。どうして人って、信用したら、信用した分、裏切られるんだろう』

その時、瞳にそう言われて、一真は何も返すことができなかった。ただ、そう言った時の瞳の言葉だけが、頭の中でぼんやりと残ったままだった。

そんな瞳が、再び桃子に対して笑顔で接することができるようになったのは、定期的に早朝の音楽室で一真が瞳の話を聞いてあげているからだった。ただし、朝練の前に一真と瞳が合ってることは二人だけの秘密で、他の部員たちには気づかれていない。

「桃子も大丈夫だったんだね。私、転んじゃって逃げ遅れたから助かったの」

そこで一度、瞳は言葉を切ると一真に視線をむける。

「あっ……吉田くん、さっきはありがとう」

そう言って、瞳が一真に微笑んだ。

真正面から近くで見た瞳は、すごく可愛かった。

自分がデスゲームに参加していることも、さっき目の前でたくさんの仲間が死んでしまったことも、一瞬間忘れるくらい瞳の笑顔は可愛かった。

「……ううん、全然」

急に恥ずかしくなって、一真は下をむく。

桃子と瞳の話し声がだんだんと遠のいていく。

さっきの状況、吹奏楽部の王子、野風倫太郎だったらなんて返すだろうか。きっと「どういたしまして」とか「こちらこそ命拾いして助かったよ」とか、爽やな笑顔で答えるに違いない。

そして、迷った末に「こちらこそ命拾いして助かったよ」と、一真は瞳の背中に声をかけた。

するとなぜか大瀧桃子が「よかったね、ヨッシー」とからかってきて、そのあと桃子と瞳は顔を見合わせてクスクスと笑った。

一真は、二人の態度に嫌な違和感を感じつつ、まぁいいか、と笑顔を作った。

そんなやり取りをしている最中、音楽準備室と繋がっているドアが開いた。

一真が振り返ると、そこには顧問の成美真千子の姿があった。成美先生はドアを閉めると、正面を見据えて颯爽と歩きグランドピアノの横を通り過ぎた。そして、いつもと同じように黒板前の教壇までたどり着く。

成美先生の足元には、多数決の末に殺された和泉楓の死体が転がり、教卓には一時間前に和泉楓が吐いた血が赤くこびりついている。

そんなグロテスクな光景に一切目もくれず、いつも通り姿勢が良い成美先生は、黒いワンピースを着て威圧的なオーラを放っていた。

「お疲れ様です」

一真はとっさに口に出してしまった。これはいつもの癖だ。このたくさんの人が死んでいる状況で、そんなこと言ってどうなるんだと自分自身に呆れる。

「集合」

成美先生はいつものイライラしたような口調で言った。

音楽室に残っている10数人の部員たちは、目の前の状況に困惑しているのか、誰も動こうとしなかった。

「集合って言ってるでしょ。はやくして!」

成美先生の二度目の号令で、我に返った部員たちは、小走りで黒板の前へ向かった。

黒板へ向かう途中、一真は野風倫太郎が眠る硝子の柩の横を通り過ぎた。一真が硝子の柩に目をやると、倫太郎は白い花の中で穏やかな表情をしたまま眠っていた。

普段、成美先生が号令をかけたときのように、教壇の前についた生徒は、早い者順に並んで床に体育座りをしていく。

一真と瞳、桃子の三人は、二列目に並んで座った。

一真は二列目の右端、その隣には瞳が座ってそれぞれ成美先生に視線を向けている。

瞳と手を繋いだときに感じた瞳の手のぬくもりや、一真の腕に絡ませてきた彼女の腕の細さを、一真はふと思い出した。

隣りにいる瞳を嫌でも意識してしまう。一真は、喉の奥がなんだかむず痒く、自分の体温が熱くなっていくのを感じた。

生徒が全員座ると、数秒間、沈黙が流れた。

エアコンが冷気を送る音と、換気扇が空気を吸い込む音だけが音楽室に響いていた。

一真はこの2年、ずっとこの部活の空気を読んできたからわかる。

この風の音しか聞こえないときは、大体なにかで怒られるときの音だということを。

「21人か。やっぱり、主要メンバーが生き残ったみたいね」

成美先生の第一声は、生徒を叱るときみたいにヒステリックではなく、むしろ怖いくらいに低く落ち着いていた。

「トランペット、クラリネット、フルートにサックス……あと、コンバス」

一真はコンバスと言われただけで、飛び上がりそうになった肩を、両腕に力を入れて抑え込んだ。

「だいたい吹奏楽の楽器カーストそのものね」

成美先生は一体、何がしたいんだろう、話が見えてこない。

薄々感づいてはいたけれど、成美先生がこのデスゲームの主犯なんだということを、一真は成美先生の嫌な口ぶりから、はっきりとわかってしまった。

こんなとき、倫太郎だったらなんて言うだろうか。

ダメだ、倫太郎はもう死んだんだった。

一真の胸の奥から、またじわりと恐怖心が滲んでくる。一真は誰にも気が付かれない程度の、小さなため息を吐いた。

成美先生は腕を組んで首をかしげる。

「かと思えば、ユーフォニアムとホルンも生きているわね。そして、もうひとりの指揮者も」

成美先生は、指揮者の白井真珠を指さしていた。あの白井真珠……? 思わず一真の視線も白井真珠にいく。白井真珠は体育座りをして、俯いたままだった。一真と同じように音楽室にいるほぼ全員が、白井真珠に視線を向けている。

きっと他の部員たちにとっても、白井真珠がまだ生き残っていることは予想外だったと思う。もちろん、一真にとっても白井真珠が生き残っていることは意外だった。本来の競争原理、食物連鎖、弱肉強食の世界では、真っ先に死んでしまう存在だと思う。

白井真珠なんて、自分勝手で、礼儀もない、厄介者の小物に過ぎない。吹奏楽部にとって白井真珠はチームの輪を乱すやつだから、我先に音楽室を脱出して、死んだものだと、一真は勝手に想像していた。

白井真珠は、野風倫太郎の指揮棒を踏みつけて折ったのに、素知らぬ顔で謝りもしない最低な女子だ。

二ヶ月前、白井真珠に対して、みんなの前で謝れと言い出したのは、確か黒崎アリスと山本文だった。

その要求の裏に、一真は、女子部員たちが慕っている部長への歪んだ憧れを感じた。

つまり、彼女たちが白井真珠にぶつけたのは「地味なあんたが、人気者の王子が大切にしている指揮棒を傷つけるなんて、私たちが許さない! 調子に乗るな! けじめをつけろ!」という怒りだった。

一真は、本音ではどうでもいい、と思いつつ、空気を読んで大多数の部員と同調して白井真珠に謝るように迫った。

だけど、結局白井真珠はみんなの前で謝らなかった。その間に、部員たちは白井真珠を避けるようになり、一真の耳にも白井真珠の噂話がいくつも入ってきた。

「あの人、なんで謝らないの?」「自分は特別だと思ってうちらのこと見下してるんだよ、前からそんな感じ出てた」「普通に王子と話してるのって、どんな神経してるんだろう」「一回、ちゃんとみんなの前で謝ったら解決するのに、ほんとにプライド高いね」「きっと人の気持がわからないんだよ」「あぁ空気も読めてなさそうだしね」「あれ、一番最近いつ白井真珠の声聞いたかな、思い出せない」「指揮者なのに存在感ないの終わってる」「吹部にいる意味ないじゃん」「いない方が、いいんじゃない? 吹部の平和のために」「そうそう……白井真珠は部活辞めるべきだよ、みんなのために」

仲間たちの話を聞いているうちに、一真も白井真珠に対して嫌悪感を抱くようになっていた。

「白井真珠は、自分が王子に気に入られてるって勘違いして調子にのってる最低の女子」

そんなある日、たまたま王子が音楽室にいなかったとき

『指揮棒のこと野風くんには直接謝った。それなのに、関係ないみんなの前で謝罪する意味が私にはわからない。だいたい、なんでみんながそんなに怒ってるの? 部外者でしょ』

そう言い残して、その日、白井真珠は音楽室を出ていった。

誰も言い返すことができなかったし、誰も白井真珠を追いかけなかった。

その日を堺に、部員たちは白井真珠に対してさらに冷たい態度をとるようになった。

それは部内の輪を乱すような行動をした白井真珠の自業自得だと一真は思ったので、自分は加担しないようしつつ特に彼女を助けようとも思わなった。

それなのに、それから数日後、野風倫太郎は唐突に白井真珠を庇って宣言した。

部員たちの前で「指揮棒のことはもう僕も怒っていない。そして、白井さんも悪くない。だから白井さんは謝る必要はない」ときっぱり言い切ったのだ。それはまるで、可哀想なお姫様を守る王子の姿そのものだったので「これは嫉妬に狂った女子部員の怒りがさらに燃え上がるぞ」と一真は勘づいた。

女子メンバーは、王子である倫太郎の前で当たりの強い態度を見せることはなかった。

だけど、みんなの気持ちは同じだった。なんで指揮棒を折られた張本人の倫太郎が、指揮棒を折った白井真珠を庇うような形になったのか……まるで私たちがか弱い女子を集団でいじめているみたい。

庇う必要なんてないのに。ただ、けじめとして、一言、白井真珠がみんなの前で謝ればよかったんだ。

悪いことをしたら謝るのが当然で、みんなの前で謝らない白井真珠に問題があるはずだ。

わかりやすく、土下座しろという声まであがっていた。

それなのに、意固地になって謝らない白井真珠を見て、一真はイライラした。

吹奏楽部にとって白井真珠はチームの輪を乱すやつだから、我先に音楽室を脱出して、死んだものだと、一真は勝手に想像していた。きっと他の部員たちにとっても、白井真珠がまだ生き残っていることは予想外だったと思う。

「あなたたちは、ひとりの天才を殺しました。それは本当に許しがたいことです」

成美先生は淡々と話し出す。

「彼、野風倫太郎くんはこんなところで死ぬべき人間ではなかった。あなたたちのように部活という小さなコミュニティの中で、自分の立ち位置や見栄ばかりを気にする愚かな……愚かなあなたたちが、特別な野風くんよりも、先に死ぬべき存在じゃありませんか?」

成美先生の問いかけは一方的で、成美先生が話し終わると、またエアコンの音と換気扇の音だけが音楽室に響いた。

「ねぇ成美先生、デスゲームの目的は?」

重い空気を切り裂くように、黒崎アリスの声がした。アリスの声は、少しだけ震えている。

デスゲームが始まってからずっと強気な態度だったアリスを見ていて、一真はアリスを怪しんでいた。黒崎アリスはデスゲームを楽しんでいるんじゃないか、もしかしてアリスはデスゲームの首謀者の仲間なのかもしれない、というように……だけど、成美先生を前にした今、黒崎アリスも一真たちと同じ、ただの無力な高校生だった。

「あなたたち、まだわからないの? 最初に配った紙に書いてあるでしょう、天才を自殺に追い込んだ罰を償ってもらいます。天才に精神的負荷をかけたのは、ほかでもない腐ったあなたたちの所為です。その罰として、天才と同じく死んでもらいます」

「あの……野風くんは自殺だったんですか? だったらもう、犯人は野風くん自身ってことでゲームは終わるんですよね?」

山本文が、控えめに手をあげて発言する。

「成美先生、これ殺人事件ですよ? こんなことして成美先生は死刑確定ですよね。これだけたくさんの生徒を殺してすっきりしましたか?」

普段あまり発言しない吹部の3年生エース、フルートの結城翼が挑発的に口をはさむ。

ここでなにか言うべきだと思って、一真も先輩たちに続いて発言することにした。

「そうですよ、成美先生。もう、やめましょうよ。確かに部長は死んだ。だけど、部長一人の死に対して、成美先生は何人殺したと思ってるんですか? もうここには60人中、21人しか残ってないんですよ。やめましょうよ。こんなの不毛だ」

「不毛ね? ……あなたには期待していたのに、失望した。天国で野風くんもがっかりしてるわよ。自分だけ良ければそれでいいのね、結局」

失望した。成美先生に言われた言葉が突き刺さって、一真の背筋は凍りついた。気がつくと、一真は急に両手がブルブルと震え始めていた。

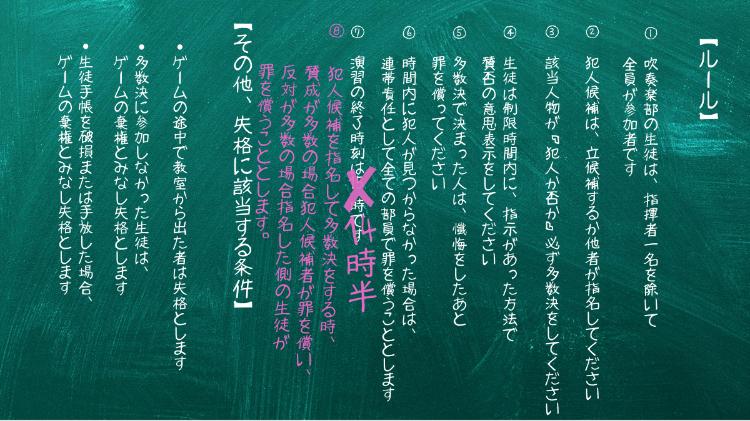

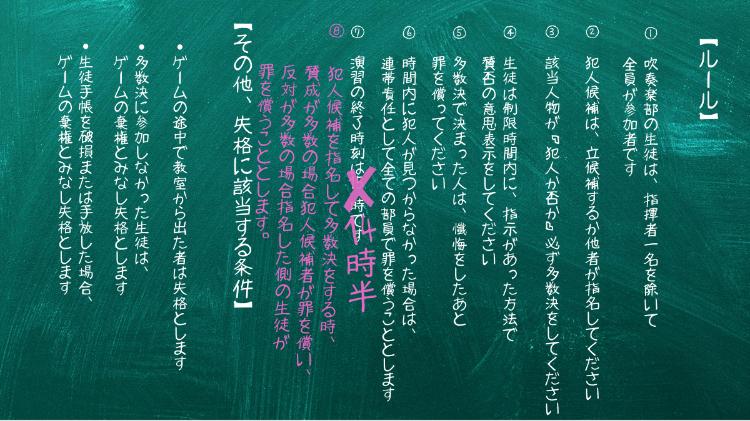

「あなたたち緊張感が足りないみたい。これから新しいルールを追加します」

そう言って、成美先生は赤のチョークで黒板に書きはじめた。

「終了時刻は14時半に変更します。それと、犯人候補を指名して多数決をする時、賛成が多数の場合は犯人候補者が罪を償い、反対が多数の場合は指名した側の生徒が罪を償うこととします。これからは先生が生徒を指名します。それで、先生が音楽室から抜けるときは白井真珠さんが代理で進行します。わかりましたか白井さん」

生徒たちの視線が再び、白井真珠に集まる。

白井真珠は俯いたまま「はい」と返事した。

成美先生は満足そうに頷くと、両手を二回叩いた。乾いた音が音楽室に響く。

「今から、ゲームを再開します。それでは大瀧桃子さん、あなたが犯人候補を指名してください」

大瀧桃子は困惑した表情のまま、その場に立ち上がった。

「なんで私なんですか……」

「ごめんなさいね、時間がないの早くしてちょうだい」

たたみかけるような成美先生の話し方は、他の生徒が発言する隙を与えない。

「でも、部長が自殺なら、犯人をどうやって探せばいいんですか?」

「誰でもいいわよ、大瀧さんあなたが殺したい人を指名すればいい」

はっとした顔をしたあと、大瀧桃子は、震える指先で生徒を指さした。

「……どういうこと?」

予想外の状況に、一真は目を疑った。隣に座っている森ノ宮瞳は口を薄くあけたまま固まっている。

「瞳ごめんね。私、瞳が私のこと犯人だって指名してくるのが怖いの。だから、先に瞳がいなくなって欲しいんだ」

大瀧桃子はそう言って、寂しそうに微笑んだ。

「今までありがとう。二人一緒で楽しいこともあったけど、あの日から瞳が私のこと嫌ってたの知ってた」

「ちょっと待って、あのことは桃子が悪いんでしょ!」

瞳は勢いよく立ち上がると、桃子に向かって声を荒げた。

一真にとっては、派手なアリスたちの喧嘩よりも、普段穏やかな瞳たちが喧嘩する姿の方が、見ていてショックだった。

「大瀧さん、あの日とはなんのことですか?」

成美先生が興味深そうに桃子を見つめる。

「成美先生、瞳が私に言いがかりをつけてきたんです。学校帰りに不審者に絡まれたのが、私のせいだとか言って泣き出して、寮母さんにまでちくったんです! そのせいで私、SNS禁止にされたんですよ、あー思い出したらまたむかつてきた」

「嘘つかないでよ! 桃子に投げ銭してたオジサンファンが私の腕をつかんで暴力ふるってきたんです! すっごく怖かったんだから……。桃子が勝手に私の顔をアイコンにしなければ、あんなことにはならなかったのに……今だって、不審者の顔を思い出すと具合悪くなる」

瞳は口元を両手で覆った。

そんな瞳を睨んだ桃子は、呆れたように大きなため息をつき、首を左右にふった。

「瞳は大げさすぎるんだって、あんたはただ腕を掴まれただけ。寮母さんも言ってたでしょ、事件にならなくて良かったねって、性犯罪の被害者にならなくて幸運だったって。別にあのオジサンだって普通の、悪い人じゃないんだよ、ライブのときに『うちで飼ってる珍しいペット、見せてあげるから遊びにきてよ』ってコメントくれたから視聴維持率稼ぐために『嬉しい、行きたいです』って言ったらさ、本当に学校特定して迎えに来ちゃったってだけじゃん」

一真は、この出来事について、三ヶ月前に瞳から聞いていた。

下校中にひとりで歩いていた瞳は、突然「桃子ちゃんだよね」と声をかけられて、大柄な中年男に腕を掴まれた。そこに偶然通りがかった人が、嫌がる瞳の様子を不審に思って、瞳を助けてくれたらしい。寮に帰った瞳がその出来事をルームメイトの桃子に話すと、桃子は「それ、私のファンかも」と平然と答えた。

そして瞳に対して「またそのオジサンが接触してきたら、次はもう来ないでと言えば大丈夫」と、何事もないように言った。またあの不審者に遭遇したら、次は何されるかわからない……恐怖に怯えた瞳は寮母にすべてを伝えた。瞳から話を聞いた寮母は桃子を叱りつけ、SNS使用禁止、下校時は瞳と一緒に行動することを約束させた。

瞳に対して寮母は「無事でよかった」と繰り返し何度もなだめ、他にもっとひどい体験をしてしまったどこかの女子高生の話をこんこんと聞かせてくるだけで、誰も瞳の辛い心の内をじっくり聞いてくれなかったらしい。

その日、夜眠れなかった瞳は、薄くカーテンを開けて夜明けの外を眺めた。

そのときに、朝練よりもかなり早い時間に自転車で学校に向かう一真の姿を、瞳は見つけた。

朝型の一真は、いつも早く登校して貸し切りの音楽室で練習をしたり、一人で学校の宿題をしていた。だからあの日、いつもは時間ギリギリにくる森ノ宮瞳が、一真のすぐあとに音楽室に入ってきて、一真は驚いた。

まだ瞳の状況を知らなかった一真は、普段通りの明るい挨拶をしたあとに、自分用に買っていたホットココアを憔悴している瞳に差し出した。ココアを受け取った瞳は、急に泣き出して桃子のこと一真に話した。

か弱い瞳は、桃子のきつい言葉に言い返せず、両手で顔を覆って嗚咽を漏らしている。

そんな瞳を、一真は黙って見ていることができなかった。一真は立ち上がって、瞳と桃子の間に割って入る。

「大瀧さん、君は無神経すぎる! それに自分勝手だ。もし多数決で大瀧さんが生き残ったら、次は僕が大瀧さんを犯人候補に指名する」

「やだ怖い、ヨッシーそれ殺害予告だよ」

そう言って、大瀧桃子は意地悪く高笑いした。桃子はそのまま右手をあげて宣言した。

「私、大瀧桃子は、森ノ宮瞳が犯人か否か多数決をします」

成美先生が淡々と続く。

「それでは、今から多数決をはじめます。野風倫太郎を殺した犯人は森ノ宮瞳である。賛成の生徒は挙手、反対の生徒は腕を組んでください。制限時間は5秒です」

一真の視界の隅で、1年生の水戸みどりが手をあげた。

カウントダウンが始まっても、瞳は泣いているだけで何も言わない。

――このままだと瞳が殺される。

一真は桃子の胸ぐらを掴んだ。

桃子はニヤニヤしながら見下すように一真を見ている。

「ヨッシーってバカだよね。あの子のためにここまでしてさ。裏で瞳になんて言われてるか知らないんでしょ」

「君は嘘つきだ! 嘘つきが何を言っても僕の気持ちは揺るがない」

「出しゃばりな豚、だって。ひっどいよねぇ。ヨッシーも瞳に思わせぶりなことされたんでしょう? 他の男子たちみたいに」

「ひどい! なんでばらすのよ桃子!」

一真は、思わす瞳を振り返った。

「あの……吉田くんって豚ちゃんみたいに可愛いよねって冗談で言ってただけなの。ごめんね吉田くん」

瞳は必死な形相で一真に訴えてくる。

「どんなにあの子に優しくしても、ヨッシーみたいなキモい豚は恋愛対象にならないんだってさ」

一真は、肩の力が急に抜けてしまって、掴んでいた桃子のワイシャツから手を離した。

「なんだよ、その言い方……」

呟いた一真の声は、弱々しかった。

いつの間にか、カウントダウンが止んでいて、音楽室はまた静まり返っている。

「森ノ宮瞳は、反対多数により否決となりました。代わりに、大瀧桃子は罪を償ってください」

一真のすぐ横で、大瀧桃子の悔しそうな金切り声がする。

桃子の声がうるさくて不快だったけど、桃子がどうせすぐ死ぬんだと思うと、一真は放って置くことにした。

それより……一真は瞳に歩み寄ろうと一歩踏み出す。

瞳は固く腕を組んで、一真を見つめている。その顔には、笑顔も涙もなかった。

自分が犯したミスに気がついた瞬間、一真は愕然とした。

「”④生徒は制限時間内に、指示があった方法で賛否の意思表示をしてください”賛成は挙手を、反対は腕を組んでください。制限時間内に意思表示をしなければ、当然多数決に不参加とみなします」

淡々と冷めた成美先生の声が、静まる教室に響く。

「決められた意思表示をしなかった吉田一真は、ゲームを棄権したとみなし、失格とします」

一真は、膝から崩れ落ちて床に手をついた。一真の耳には、不機嫌そうに話を続ける成美先生の声が聞こえる。

「最初から何度もアナウンスしてるでしょう。本当に先生の話を聞いていないのね、こんなに簡単なこともできないなんて。これだから愚かなんですよ、あなたたちは」

◯第六楽章〈3年生 トロンボーン奏者 佐野竜〉

2年生の吉田一真が失格で死んでしまったあと、成美先生はデスゲームのぺースを上げて、さらに何人もの生徒が目の前で死んでいった。

気がつけば、残る吹奏楽部員は10人しかいない。

「佐野くん、大丈夫? ……な、わけないよね。ごめん」

佐野竜の隣に座っている燕亜紀は、申し訳無さそうに背中を丸めて頭を下げた。

時刻は13時45分。指定されている終了時刻まで、もう1時間を切っている。

それなのに、デスゲームが始まってから佐野はまだ一言も言葉を発していない。

ただ目に涙を溜めて椅子に座り、野風倫太郎をじっと見つめているだけだ。

そんな佐野の隣に燕は寄り添い、静かに声をかけ続けてくれていた。

「ごめん。私、なにもできなくて。まさか野風くんがこんなことになるなんて思ってなかったの」

そんなの俺もだよ、と答える代わりに佐野は俯いて目を閉じた。幼稚園から近くで見てきた幼馴染を、こんなかたちで急に失うなんてとても信じられない。

「佐野くん。野風くんが、こんな状況を望んでいたなんて、私も信じられないよ」

不意に呟いた燕の言葉にはっとして、佐野は顔を上げた。一度、唾をのんで口を開く。

「野風が、望んでたって……?」

燕は悲しそうな顔をして頷いた。

「うん。たぶん野風くん本人が協力しないと、この特殊な状況がつくれなかったと思うから」

佐野は、また黙って教室の中心にいる野風に視線を戻した。

目の前の景色はかすかに霞み、硝子の柩に横たわる野風の輪郭が凛と際立って見える。

見慣れたはずの教室も今はやけに狭く、すべてが立方体の箱に閉じ込められているような息苦さを感じた。

佐野は深く息を吐いて、頭をかかえる。

あの時に戻れたら、あの時に戻れたら、あの時に戻れたら……頭の中でそればかりループしていた。

後悔してももう遅い。つい八つ当たりで野風にひどいことを言ったあれが、まさか最後の会話になるなんて思いもしなかった。

もう、佐野の嫌味な冗談を笑って許してくれる野風はいない。

本来なら、今日の部活のあと佐野は野風に謝るつもりでいた。

そして謝ったあと、佐野は自分の気持ちを野風に告白するつもりで覚悟を決めて音楽室に来た。

それなのに……もうすべてが手遅れで、いくつも想定したあらゆる未来のシミュレーションがただの空想に色褪せていく。

佐野と野風が中央高校に入学したばかりの5月。

「まだ家族しか知らないんだけど、高校卒業したら留学することにした。音楽家になるには結局その方がいいのかなって思って」

学校帰りの公園で佐野にそう告げた野風は、清々しい表情をして茜色に燃える夕焼けを見上げていた。

その瞬間。野風と対象的に、佐野の顔はこわばり胸の奥がざわめいた。

「なんだか急だな、お前英語できないだろ」

嫌味な佐野の一言を、野風は笑って受け流す。

「なんとかするよ。だってあと3年も先の話だよ。佐野は、応援してくれないの?」

「そんなことないけど……」

佐野は、返す言葉が見つからなかった。

佐野が幼稚園の頃から見てきた野風の印象は、引っ込み思案で気弱。おまけに野風は容姿も華奢の色白だったので、同い年のなかでも特に体格の良い佐野がお兄ちゃん代わりのように気弱な野風を引っ張って野風がいじめにあわないように気遣ってきた。

不安そうに佐野の後ろをついてくる頼りない野風が、今度は一人で佐野の知らない世界に飛び込もうとしている。それも、海外なんて簡単に会えないところに……。

――いつの間に野風は遥か遠くの世界を夢見るようになったんだろう。いつの間に俺と違う景色を見ていたんだろう。

驚きと同時に、佐野の心の中で暗いもやが膨らんでいく。

――将来、野風は俺が手を伸ばしても届かない遠い遠いところまで行ってしまうんじゃないか。俺だけ、思い出だらけのここに残して。

そんな予感がして佐野は胸が締め付けられるような悲しみに襲われた。

ぎこちなく野風に別れの挨拶をして家に帰り、自分の部屋に入った途端こらえていた涙が溢れ、佐野は嗚咽をもらして泣いた。

夜通し泣いて夜が明けたとき、佐野はふと思った。「野風と離れることを想像しただけで、どうして死ぬほど辛いんだろう。どうしてこんなに心が潰れそうなくらい傷ついているんだろう……俺にとって野風の存在は、なに?」

佐野はスマホを手にとって、野風を撮った写真や過去にやりとりしたメッセージを見かえしてみた。

指先で画面をスクロールする度に当時の記憶が鮮明に蘇り、じんと身体が熱くなってくる。不思議と多幸感が湧いてくる。

――うわぁああ めっちゃ好き。やっば、俺の生きてるモチベそのものなんですけど! メロすぎて沼。

例えば野風の姿を見かけたとき、野風と話したあと、野風のことを考えているとき、佐野の心は特別に浮かれた高揚の熱を発散する。

だけど、野風から留学の話を聞いた時の衝撃はあまりに大きくて、佐野自身が想像した以上に佐野の心は激しく揺れた。

その所為で、佐野が長いあいだ無意識に見ないふりをしていた不都合な本心が、はっきりと際立って浮かび上がってくる。

それはまるで、真夜中の静かに流れる雲の切れ間から不意に煌々と輝く満月が姿をみせたときの密やかなきらめき。

それは、幼馴染の野風倫太郎に対して、佐野が抱いてきた違和感の正体が、野風に向ける恋心だったという真実だった。

佐野にとって、初対面からなんとなく波長が合う野風は仲の良い存在ではあったけど、小学校、中学校、高校と、年月を重ねお互いの人間関係が広がっていくなかで、野風の特別感は佐野の中で次第に大きくなっていった。

それと同時に、野風にとって自分も特別な存在になれているのかどうか、不意にそんな問いが佐野の頭を過っては不安が広がり、もどかしい気持ちでいっぱいになった。

野風のこととなると、単純なことで浮かれたり些細なことでひどく落ち込む。そんなふうに心が勝手に揺れ動く。

偶然姿を見かけたときの嬉しさも、無意識に目で追っていたときも、不意にその横顔に見惚れる瞬間も、彼を取り巻く誰かに嫉妬する黒い怒りも、ささいな期待に答えてもらえなかったときの苛立ちも、返信を待つ時間が期待と不安で苦痛になるときも……そんな情緒不安定になる自分が消えたくなるほど嫌いになることも……思い返してみれば、すべてが「恋愛感情」の一言で説明がついた。

ただ、ドラマや映画のラブストーリーで目にするような華やかな純愛とは少しちがうかもしれない。

佐野が望むハッピーエンドは、例えるなら小腹がすいた時にいつでも好きなものを食べれる安心感とか、希少な宝物を独占して傍に置きコレクションを眺めるような充実感。

いつか、佐野が野風のことを目で追い毎日考えているのと同じくらい、もしくはそれ以上に野風が自分に夢中になって執着する姿が見てみたい。突き詰めると、佐野の望みはそこにたどりついた。

そして野風から留学の話を聞いた3日後。

佐野は中学のときに熱中していたバスケを辞めて、未経験の吹奏楽部に入部希望を出した。

高校卒業までの残りの時間をなるべく野風と一緒に過ごしたいからだった。

それなのに。

――想定していたどのパターンよりも、目の前の現実は最悪だ。

――当たり前にあると思っていた可能性が消えたとき。新しい選択肢が自然と見えてくるものだよ。

佐野は、野風倫太郎が死んだことに実感がわかないままだった。じっと前を向いたまま、膝を抱えて座っている。燕は無言で立ち上がった。そして歩き出し、無数のスクールバッグが置かれている音楽室の壁の隅までたどり着いた。佐野は、燕の姿を目で追い続ける。燕がかがむような姿勢になり、黒いリュックサックを手に取った。それは佐野のリュックサックだった。

黒いバッグを持ったまま、再び燕は佐野の方へ戻り始め、佐野のもとにたどり着いた。燕はまた、佐野の左隣に座った。燕は佐野の黒いリュックサックを抱え込んだ状態で座り込んだ。

「今さらだけど、私、佐野くんに謝りたいことがあるんだ」

「――なに?」

「佐野くんのことが気になりすぎて、日記、読んじゃった」

「あぁ、そう……」

何色にも染まっていない日常のなかでのカミングアウトだったら、もちろん怒っていただろう。だけど、今の佐野にとっては、そんなことすらどうでもよく思えてしまった。きっと、いろんな気持ちを知られただろうし、おそらく、書かれていた野風倫太郎への尽きない思いの所為で、燕にショックを与えたのかもしれない。

野風倫太郎が死んだ今、佐野にとってみれば、そんなことなんて本当にどうでもよくなってしまった。

「そうだよね。最低だよね、私。人の日記、勝手に読むなんて」

「――いつ読んだの?」

「ごめん。言いたくない」

「自分が言いたくないことに対しては謝るのに、日記を読んだことは、まだ謝らないんだね」

「これから謝ろうと思ってたんだから、そんな言い方しないでよ。1時間後までに、私も佐野くんも、生き残れる可能性なんて、ゼロに近いと思うんだ。最後くらい仲良くいたい」

佐野は燕に対して、返す言葉がなにも思いつかなかった。燕は佐野のリュックサックのチャックを開いた。そして、佐野がいつも日記を入れている内側のポケットから、日記を取り出す。差し出さたから、佐野は日記を受け取った。

「――ごめんね。勝手に佐野くんの気持ちを覗いちゃって」

「いいよ、許すよ。むしろ、天国で謝られるほうが嫌だったかも」

「こんなときでも、優しいんだね。佐野くんって。それに比べて、私はダメだなって思ってる」

「――そんなこと言わないでよ」

「佐野くんの気持ちを勝手に知った私が言うことじゃないってことは、自分でも十分わかってるよ。だって、私だって、佐野くんのこと最初は受け入れられなかったから。だけど、野風くんのこと、こんなに強く思っていたなら、少しでも今の気持ち、日記に吐き出したほうが、死ぬ前に後悔しないと思うの」

燕はそう言ったあと、自分の制服の胸ポケットから、三色ボールペンを取り出し、それを佐野に差し出した。

「後悔した思いを吐き出さないで死ぬより、吐き出して、死のう。一緒に」

佐野はすっと息を吐いたあと日記を手にとり、三色ボールペンを燕から受け取った。燕の目元が、涙で微かにキラキラしている。

佐野は視線を落として静かに日記を開いた。

『5月20日』

今日も蒸し暑かった。旧校舎にクーラーつけてほしい、死ぬ。

部活引退まであと2年間……クーラーなしなら心折れるかも。そういえば野風のおすすめでトロンボーン選んだけど、縁の下の力持ち的なポジションは俺の性格に合ってる気がする。先輩たちもいい人ばっかだし、他のパートにしなくて正解だったな。野風に感謝。

今日、部活帰りにジュンクでこのノートを買った。前にテレビでみてちょっと気になってたやつ。誰かに見せるものじゃない俺の日記、とりあえずパート1。これ一冊書いたら、燃やして捨てるんだ。たぶん読み返すことすらしない、心の毒をただただ吐き出してデトックスするためだけの脳内ゴミ箱ノート。眠る前の習慣として今日から始めてみる。さて、何日つづくかなぁ?

眠れなくなって一週間くらい経ったと思う。

寝転んで目をとじると、頭の中がざわざわざわしてうるさくなる。つい野風のことを考える。しかも他の誰かと楽しそうに話してるところばっかり思い出してめっちゃ凹む。それきっかけで、なんか芋づる式に? 忘れてたはずの過去の嫌な記憶とかが何度も何度も勝手に浮かんでくるようになった。地味につらい……。

タイムリーパーじゃないんだからさ。今さら失敗したことを考えたって、なかったことにはできないし、解決なんてできないし、ただ気分が落ち込むだけの鬱。

せっかく忘れてたムカつきがゾンビの如く鮮明に蘇っては俺を責めてくるのはどうして。俺は悪くない、だってあの時は仕方なかったじゃん、どうしようもなかったじゃん、っていうか相手の方が悪くない? ってことばっかり。

……だけど、やっぱり俺が悪いのかなぁ? 相手の期待に上手に答えられなかった俺が悪かった? しんどいのはぜんぶ俺のせいなの? とか、どうせいろいろ考えたって答えが出ないよ。

誰かに嫌われないように気を使って生きていくのは普通に大変だ。でも敵を作るほうが、もっと面倒なことになるってことくらいは知ってる。

「佐野くんって優しいよね」これ、どこに行っても言われるし。

俺に才能があるとすれば空気の読める八方美人ってことくらいなんだろう。

『5月22日』

日記チャレンジ二日目。さっそく昨日はサボったから2日ぶり。

前回は宿題以外で初めて日記書いてみたけど、意外とすらすら書けてちょっと楽しかった。

あのあと久々に早く眠れたから、こうして書くのって本当に効果あるのかも。

日記をはじめたきっかけは……そうそう、デトックス。

たぶんこれは「優しいやつ」の副作用な気がするんだけど、誰かに愚痴れないぶん他の人よりストレス溜めてる。

っていうか人に愚痴るのも、それはそれでストレスになるわけで。友達とわざわざ暗い話したくないじゃん? どうでもいい話題で笑い合ってる方が楽しいに決まってるんだから。

だから結局ストレスの八方塞がり状態なわけで、考えてみればそりゃあ健康に悪いよね。

それで恋愛の方もなんか、あんまり人に言えない感じだし。

俺は野風と両思いになれたらそれがいい。それでいい。そうなったら別に、親の許可とか友達の承認とか全然なくていい。

あ、でも野風が二股とか浮気したら普通に死ぬほど怒ると思うけど。

他の誰かから見たら、俺らの恋愛はどんな感じに見えるんだろうか。

優等生にはタブーと嫌悪され、腐女子にはBLだーと悪戯にエンタメ消費されるとしたらさすがに笑えない。

大人にチクられたらどうなる……?

例えば、担任の田崎先生、生徒指導のマッチョ佐々木、部活の成美先生……あのへんは特に頭が硬そうだ。

バレたらきっと大事になる。俺はホームルームで晒されて一気に「ケアしてあげなきゃいけない可哀想な存在」になるんだろうな。

そうなったらクラリネットのツバメちゃんと同類だ。この猛暑日に長袖長ズボンで汗だくの女子って目立ちすぎ。話すと普通のいい子なのに、明らかに訳ありな地雷の匂いがする。

野風は俺の気持ち知ったら気味悪がる? それとも珍獣見つけたみたいに好奇心で優しくしてくれる?

どっちにしても、野風に知られたら今までみたいな友情は壊れる。今にところはハイリスク・ローリターン。

このノートだって家族に見られたらまずいんだよなぁ、そう考えたら学校に行くときは持っていったほうが安全か。「このノートの存在をいかに隠すか」って、結構大きめな爆弾が一つ増えた。

『7月21日』

午後の夕立のせいで、サッカーの授業がバドになった。

体育館の開いた扉から、移動教室に向かう野風が見えたのは最高にラッキー!

手を降ってみたら、野風の隣にいた男子が気づいてくれた。よく野風といっしょにいる名前の知らない眼鏡男子。

眼鏡男子が野風に耳打ちして俺の方を指差す。野風がゆっくりとこちらを向く間、急に心臓がバクバクして全部がスローモーションに見えた。

そしてついに野風と目が合ったとき、本当に時間がとまっちゃった気がしたんだ。

そのあと、野風は少しだけ驚いたような顔をして、それからすぐに爽やかに微笑んで控えめに手を振り返してくれた。

たった10秒、いや実際は4秒くらいの出来事だったと思う。

それだけで、俺の頭はすぐに野風でいっぱいになった。

あのときの瞬間を、もうこれから永久的に思い出せる気がする。

思い出だけで受験勉強も将来の就職活動も頑張れそうな気がする。

今も外は雨。今夜のペルセウス座流星群は見れそうにない。

いつの間にか、昔は苦手だった雨が最近好きになった。

次々と窓に叩きつける雨粒を眺めているだけで、心が洗われる気分になる。

ほのかに立ち込める濡れた草花の匂いも、アスファルトが艷やかな墨色に染まっていく景色も、気持ちがほっと落ち着くようになった。氷が零度の境界線で水になるように、いつか俺の輪郭もぼやけて雨にとけてみたい。存在の意味も理由も考えなくていい、ただの自然現象の一部になってみたい。

『7月23日』

黒崎アリスみたいに周りに八つ当たりできたら楽なんだろうな、全然羨ましくないけど。

あいつ、あんなことばっかしてるからみんなに嫌われてる。黙ってれば可愛いのにもったいない。俺が黒崎の見た目に生まれたら全力で「可愛い女子」を楽しむね。人生イージーモード。

それに引き換え、俺はまぁまぁな容姿で女子に雑魚モテ。バリア張って距離を置こうとすればするほど相手から近づいてくるのは何故なのか……。

こうやって中ではぐちぐち毒は吐いて外ではへらへら笑ってる。嫌だな二重人格って、まるでサイコパスみたい。こんな俺を好きになる女子なんて、ほんとに男を見る目がないよ。

「入学式に一目惚れしました」って、昨日告白してきたあの子に俺の本性を教えたら、あの子はどんな顔するかな。

俺の正体はね、本当はヤドクガエルなんだよ。ヤドクガエル知らないの? あれだよあれ、ジャングルの奥地に住んでる鮮やかなブルーの小さなカエル、きゅるんきゅるんのつぶらな瞳のやつ。毒性はなんと、モルヒネの200倍!

見た目が可愛いから、みんな簡単に騙されるんだ。

こっちから振って逃がしてあげたのは優しさだよ。

神様どうか、無邪気な彼女にロマンチックな新しい恋を、そして俺には思い出の雨をもう一度恵んでください。

吹奏楽部に入って急にモテはじめた野風がつらい。なんだよぉ、これまでずっと地味キャラ文学男子ってポジションだったじゃん。女子ってみんな、運動できて明るくて面白い男子が好きでしょ? だったら目立つ花のとこに集まればいいじゃん。

もうさ、野風の罪な優しさも、あいつにメロつく女子たちも大嫌い。

俺に自信があればなぁ、もっと堂々とライバルを振り払うことができるのに。

野風が好きって気持ちに気づいてから2ヶ月くらい経った。

動画の検索履歴がエグいことになっている。

『タロット 恋愛 占い』

『あの人から連絡くる?』

『お相手から見たあなたの印象』

『あの人の気持ち』

『今、あの人が考えていること』

『あの人から告白される?』

『今、あなたのことが好きな人』

『これから起こる恋の急展開』

『あなたの運命の人はどんな人?』

『男ウケ 心理学』

絶対前より恋愛こじらせてる気がする……。恋煩いつらい。

◇

「きっしょ!」

佐野は思わず声をあげてノートを閉じた。指先が震え、背中がじっとりと汗ばんでいる。一瞬、デスゲームのことを忘れてしまうくらいの恥ずかしさが佐野のなかに、込み上げてきた。

恥ずかしさなのかなんなのか、自分でもよくわからない感情が込み上げて佐野は吐き気がしてくる。

常々思っていはいたけど、やはりこの日記は読み返すものではないと後悔する。自分でイメージしていたうろ覚えの内容より、実際書いてある内容はかなりひどいものだった。

「これが人に読まれてたなんて……」

弱々しい声を漏らしながら、佐野は下を向いて顔を両手で覆った。まともに燕の方を見ることができない。

日記を読まれるくらいなら、普通に自分の口からカミングアウトしてバレる方が何百倍もマシだ。

「いつ、ノートを手に入れた?」

「ごめん。佐野くんが白井真珠を突き落とそうとした日の2日後。その……つまり、ロールケーキを一緒に食べた日のことなんだけど。見つけたのは偶然で……だけど、中身を読んだのは謝る」

ロールケーキを一緒に食べた日……確かあれは夏休み前だったはず。

佐野が日記を書き始めたのが一年生のとき、つまり二年前から。

佐野が日記をマメに書いていたのは最初の三週間くらいで、それ以降は気分が乗った時に適当に気持ちを書き殴った。

そして、三年生になってからは特に、日記を書く頻度が減っていた。

誰かに見られるんじゃないかと警戒していたのも最初の一ヶ月くらい。それからはリュックの内ポケットに入れたまま数ヶ月触らないときもざらにあった。最近はもうすっかり油断していた佐野は、ちゃんとノートが手元にあるか毎日確認なんてしていない。

佐野はため息をついて、ゆっくり顔をあげた。

「じゃあもう……ほぼほぼ全部読んだんだ」

「うん。だから、ごめんて」

ここ最近交わした燕との会話を思い出す。むかついて殺意が湧いてくる。

「あぁ、今やっと分かったよ。ツバメちゃんはこれを読んだから、あのときから急に俺に近づいてきたんだね」

なぜか、燕は首を横に振った。だけど、佐野はその意味を深く考えないことにした。野風がいない世界なんて、俺にとって無意味なのは変わらない。そして、佐野は立ち上がった。

「俺が野風を殺った犯人か否か、多数決をします」

佐野は一気に自分に視線を感じた。黒崎アリスは「は?」と言いたげな表情をしている。それ以外は、きょとんとした表情を浮かべていた。成美先生と、目が合う。成美先生は無表情でただ、俺のことを見ていた。

「この場合も多数決になりますか?」

「え、だけど、この口ぶりだと、佐野くんは犯人じゃないよね」

すかさず、山本文が口を挟んできた。そう言われると、確かになんて返せばいいのかわからず、佐野は動揺した。だけど、もう、気持ちは固まっている。ふと、燕を見ると、燕は今にも泣きだしそうな表情をしている。

「佐野竜が犯人か否か、多数決をします」

成美先生がそう告げた。つまり、意見が通ったってことかと、佐野は少しだけほっとした。

「は? このタイミングで自首とかなら、意味わからなくね。こいつら、無駄死にじゃん」

黒崎アリスの冷たい声が響く。そして、まだ、カウントが始まってないのに、黒崎アリスは、すぐに手をあげた。だけど、ほかは手をあげない。

「お前ら、バカかよ。手上げろよ。俺はもう、死にたいだけなんだ。野風がいない世界で生きられないだけなんだ!」

佐野は慌てて、近くにいた、山本文の手を取り、無理やりあげた。そして、隣りにいた結城翼の手も上げた。

「佐野くんやめて! 佐野くんじゃないんでしょ。だったら、私たちは、腕を組むでしょ」

「いいんだ。俺は死にたいんだ。ほら、手上げろ!」

佐野は取り乱しながら、無理やり、近くにいた、数人の手をあげさせた。白井真珠にも手をかけた。すると、白井真珠は大人しく手を上げた。

そして、燕のところまで駆け寄り、佐野は燕の右手に手をかける。

「それでは、今から多数決をはじめます。野風倫太郎を殺した犯人は佐野竜である。賛成の生徒は挙手、反対の生徒は腕を組んでください。制限時間は5秒です。5、4」

そのとき、カウントが始まった。佐野は力を込めて、燕の手を引っ張ろうとしたけど、燕は頑なに腕を組んで手をあげなかった。

「早く、手、あげろよ。ツバメちゃん」

「嫌だ」

「3、2」

「どうして」

「1」

「佐野くんと、私の悩みを一緒に共有したかったからだよ」

「佐野竜は、賛成多数により犯人確定となりました。佐野竜は罪を償ってください。また、決められた意思表示をしなかった燕亜紀は、ゲームを棄権したとみなし、失格とします」

成美先生は冷徹にそう告げた。

「佐野くん。最後に野風倫太郎に言うことはある?」

成美先生は急に聞いてきた。今までにないことだったから、佐野は混乱した。成美先生を見ると、成美先生はじっと、佐野のことを睨み続けている。

佐野が燕の手を離したら、燕がすかさず、佐野の手を繋いだ。そして、立ち上がると、二人は一緒に野風倫太郎が眠る硝子の柩の方へ歩き始めた。

柩の前にたどり着くと、佐野は一気に胸の奥に重さを感じた。それは、別れを受け入れられない痛み、これはきっと、失恋の痛みだと佐野は思った。まだ、自分が死ぬための痛みは受けていないのだから。

「野風、大好きだったよ。どう思うかわからないけど、俺の最後の告白だ」

燕にしか聞こえないくらい小さい声でそう言った直後、柩の前に座り込んだ。すると、燕も一緒に佐野の隣に座った。

「最後に思いを伝えられてよかったね」

燕のかすれた声がしたあと、佐野の視界は一気に真っ暗になり、身体の力が一気に抜けた。

◯第七楽章〈3年生 クラリネット奏者 燕亜紀〉

燕からみた佐野くんの第一印象は「人当たりはいいけど不思議と捉えどころのない人」だった。

朗らかな雰囲気の佐野くんの周りには男子も女子も派手な人も大人しい人も自然と集まってくる。そして佐野くんはいつも、別け隔てなく相手に合わせた温度感で接してなんとなく楽しそうな雰囲気を漂わせていた。佐野くんがいるところは空気が和み、部活でピリつく場面があっても瞬時にさり気なく、佐野くんが穏やかな空気に変えてくれる。

そんな社交的な佐野くんを、燕は遠くから尊敬の眼差しで見つめていた。

内向的な燕にとって、自然と人の輪の中心になる佐野くんは同じ学年の同じ吹奏楽部に所属していても別の世界の住人という気がした。

動物に例えるなら彼はカメレオン。燕が人間観察をしていると、佐野くんは状況に合わせて自由自在に自分の色を鮮やかに変え、周りの環境に器用に馴染んで楽しそうに学生生活を謳歌しているように見える。

黒崎アリスや野風くんのように個性が際立つ派手さはないけれど、佐野くんにはその場にいるだけでみんなが不思議と安心するような存在感があった。

それに比べて燕自身は……不器用な性格で、どこにいてもなんとなく馴染めないもどかしさを抱えて過ごしている。

いつも周りの人に迷惑をかけないように考えて、努力して自分の存在感を消す。

それなのに、燕が目立たないように考えた結果、かえって周りの人達とズレてしまうことがよくある。

例えば、高校の制服を選ぶときにスカートじゃなくスラックスを選んだこと。燕の予想では女子の半分がスカートを、もう半分がスラックスを穿いてくると思ってた。だけど、いざ入学式に出席してみると燕の学年でスラックスの制服姿は、女子生徒で燕しかいなかった。

他にも、燕が思い切って自分から声をかけると、話しかけられた相手はやけに驚いたり困ったり呆れたような顔をすることが何故かよくあった。燕が自分から積極的に何かをしようとすると、言葉や体の動きが急にチグハグした感じになって空気が白けてしまうことばかり……。周りとズレていることに気づけても、どうやってそれを直せばいいのかわからない。

それでも、燕がいじめのターゲットにされなかったのは燕のお母さんがPTA会長をやっていて頻繁に学校に顔を出していたからだった。

――きっとみんな私のこと空気の読めない困った邪魔者だと思ってるんだ。

思い返せば幼稚園の頃から友達作りが苦手だった。先生の冗談が自分だけ上手く理解できなかったり、燕の言葉足らずが原因でクラスメイトに誤解されて嘘つき呼ばわりされることもあった。そうして気がつけば、周りで友達グループがいくつも出来て、燕は一人きりで取り残されてた。こんなときに、ふと、何でも相談できる兄弟がいたらなと思う。友達の輪に入っていけないのも燕が一人っ子だからなのかもしれない、と思ったりする。

そして小学1年生の時、燕は学校行事の七夕祭りで、短冊にこう書いた。

『お姉ちゃんかお兄ちゃんをください 1ねん2くみ 燕亜紀』

すると、次の登校日からクラスメイトの態度がなんとなくよそよそしくなった。

――あ、私また何か失敗したんだ。

燕は自分でも失敗の原因がわからないまま、どこに行っても何かの拍子にミスをして、ただただ居心地が悪くなっていった。

そうして、失敗の体験を積んいくごとに燕の自信はガリガリ削られてやせ細っていく。

そんな燕が吹奏楽部に入部したのは、先輩たちが新入生歓迎会で楽器を演奏してる姿を見てすごくかっこよかったからだった。

先輩たちの真剣な眼差し、静かな緊張感、息の合った演奏、美しい音色、大人数の演奏者のエネルギーが一体になったとき、演奏を聴く燕は大きなうねりの波に身体が包まれていくような感覚に圧倒されて、鳥肌が立つほど感動したのを今でも覚えている。

吹奏楽部に入って燕自身が演奏するようになっても、みんなで息が揃った演奏ができた瞬間は充実感で胸がいっぱいになる。

音楽が楽しくて、楽しくて、音楽と向き合う時間、燕は嫌なことや自分の自信のなさを忘れて音楽に熱中することができた。

するといつの間にか、吹奏楽部にいる時の燕は自然と笑顔でいることが多くなった。

燕が担当するクラリネットは、旧校舎の廊下の突き当りを練習場所にしている。

そのすぐ側にある階段を上がったところで、いつも佐野くんがトロンボーンの練習をしていた。

部活での佐野くんの様子は、日に日に精神的に不安定になっているように見えて、燕は密かに気になっていた。

1年生の時は健康的で体格の良かった佐野くんの容姿は、最初の半年くらいで一気に痩せた。そして、3年生になる頃には目の下にくっきりとくまができている。弱っていく佐野くんを見ていて、燕は胸が苦しくなった。それでも佐野くんの人当たりの良さは変わらず、後輩たちにも慕われているようだった。

燕は佐野くんのことがずっと気になっていたけど、自分から声をかける勇気は出なくて、二人の距離感は入部したときから3年生になってもほとんど縮まらない。佐野くんが接点の少ない燕に話しかけてくるときのフレーズはだいたい決まっていた。「野風見なかった?」「いま野風どこにいるか知ってる?」野風野風野風野風……、佐野くんはいつも野風くんを探している。そして一度野風くんの姿を見つけると、佐野くんの表情は瞬く間に明るく輝いた。まるで水を得た魚、他の人には向けないきらきらの特別な笑顔。

燕がその「特別な笑顔」の意味を知ったのは、今から一ヶ月前。勇気を出して、燕から佐野くんに声をかけたのは、調理実習があった日のことだった。その日はたまたま、佐野くんと練習前に廊下でばったり会うことができた。その日、話しかけたことは、その場の勢いもあったけど、結果的に話しかけるのと話しかけないのとでは、0と1の大きな差があるから、「私にしてはよくやった」と燕はその日のことを何度も思い出す。

「佐野くん待って!」

佐野くんの後ろ姿を見て、燕はとっさに大きな声を出してしまった。そのことに自分でも驚いた。一人で歩いていた佐野くんが立ち止まり、燕の方を振り向く。

「佐野くん、ロールケーキあげるから! 調理実習で作った自信作!」

「え、ツバメちゃんって、調理科だったんだ」

そっか。佐野くんは私が調理科だってこともあまり認識してなかったのか。と燕はそのとき、ふと思った。それもそうだ。そもそも、部活の仲間ってだけであり、パートも違う。クラリネットとトロンボーンだから。

「そうなの。私の自信作だから――。その……。佐野くんに食べてほしいなって思ったの」

そう燕が言っているうちに、燕は自分自身でもだんだんと照れくさくなってきた。なんで、佐野くんを指名するんだろうって感じだし、思いつきで声をかけのはいいものの、話の着地点が自分でもよくわからなくなったからだ。そんなよくわからない燕の提案に対して、佐野くんは微笑んでくれた。女子部員のあいだでは野風くんの人気が圧倒的で「吹奏楽部の王子様」なんて呼ばれているけど、佐野くんだって十分、優しくてかっこいいと燕は思っている。

「ありがとう。じゃあ、部活が始まる前に食べちゃおうか」

「いいの? 嬉しい!」

燕は嬉しくなって舞い上がった。燕は自分でも思うときがある。嬉しくなるときは嫌なこと全部忘れて一瞬で幸せになるし、不安になるときは急にものすごく落ち込む。感情の起伏が激しいと言われたら、それまでかもしれないけど、そんな自分の単純さを燕は気に入っている。単純だから、つい思いついたことを何も考えずに言ってしまうことだって多い。だけど、その言葉は、だいたいは相手に無視されるか、空気読めてないって笑い飛ばされるかのどちらかだった。

旧校舎の空き教室に入って、佐野くんとふたりでロールケーキを食べた。あらかじめ八等分していたロールケーキは四、四であっという間になくなってしまった。そのあいだ、佐野くんからは、美味しいという言葉はあっても、それ以上の言葉はなく、ただ、ふたりは黙々とロールケーキを食べているだけだった。

だからか、燕はふと、あの日、佐野くんが白井真珠のことを階段から突き落とそうして、やめたような仕草をみせた光景をふと思い出した。

「ねえ、佐野くん! 野風くんを白井真珠に取られるかもって思ったんでしょ? だからって嫉妬しちゃダメだよ!」

そう言ったあと、燕は水筒のお茶を飲んだ。佐野くんが最後のロールケーキを食べるのをやめてしまったから、燕ははっとして黙った。佐野くんは食べかけのロールケーキを右手に持ったまま、そのまま、凍りついたように固まっている。そのとき、ようやく燕は気がついた。しまった。また、思いついたことをそのまま口にだしちゃった。

燕が言いたかったのは、そういうことではなく、佐野くんが野風くんのことを気になっているのではということだったから、気をとりなおして、もう一度、落ち着いて聞いてみることにした。

「佐野くんは誰とでも仲良くなれるけど、本当は野風くんと一緒にいるときが一番楽しいんだよね?」

「なんだ、そういうことか。……俺との野風は幼馴染だからね」

さっきまで凍りついていた佐野くんの表情に一気に温かみが戻るかのように、佐野くんは、また微笑んだ。そして、食べかけだったロールケーキを口に入れた。

燕はその答えに釈然としなかった。だって、燕はそういう意味で聞いたわけではないのだから。

「好き! が溢れ出てるよ。野風くんといるときはいっつも」

「うそ……」

佐野くんの驚いた顔は、大げさなくらい心底びっくりしてるように見えた。まるで、いたずらがバレた子供みたいでちょっと可愛い。

そのあとすぐ、佐野くんの頬はみるみる赤く染まって佐野くんは不機嫌そうに眉間にシワを寄せた。今まで見たことないくらい動揺してる。私はあまり触れていいけないところに触れてしまった気がして心臓がバクバクしてきた。なんだか、ものすごく怒らせた気がする。

「そうだ、忘れてた。――俺、パート練習の前に、1年と話し合うってこと、忘れてた。美味しかった。あとでね」

佐野くんは、不自然に視線を泳がせたまま、さっと席を立つと、そそくさと教室を出ていってしまった。燕は無意識に息が詰まっていたのか、思わず、大きく息を吐いた。そして、ふと、佐野くんが座っていた机を見ると、佐野くんのリュックが置いたままだった。

「佐野くんって、私が思ってたより変な人なのかも。……なに考えるんだろう」

気がつくと、燕は佐野くんのリュックに手をかけてチャックを開いた。中はノートと筆記用具くらいしか入ってなかった。そんなリュックのなかに燕は手を入れてみる。リュックの内側ポケットの方になにか分厚いノートが入ってそうな硬さを感じる。

内ポケットのファスナーを開けると、思った通り一冊のノートがあった。燕はそこになにか秘密が書かれているに違いないと思った。別に最初は軽い興味本位だけだった。正直、罪悪感もなにも感じていなかったし。ただ、どうして佐野くんが白井真珠のことを階段から突き落とそうとしたのか気になっただけだった。

ノートをめくると、小説みたいな分量で、びっしりと日記が書かれていた。優しい佐野くんの雰囲気とは違って、書き殴ったような雑な文字。燕は思わず日記に魅入ってしまった。

◇

『6月5日』

人を階段から突き落とす夢をみた。

手の平から伝わる感触が妙に生々しくて怖くなった。

夢から覚めてほっとしたら今日は土曜日、天気は雨。

『7月7日』

「潮騒」を読んで、つい自分の恋と重ねた。俺の頭から離れないこのもどかしい気持ちが、ただの独占欲とか嫉妬じゃなくてもっと純粋な恋心であってほしいと思った。例え誰も応援してくれない恋だとしたって、目を逸らしたぶんだけ愛がこじれて歪んでいく気がする。

野風倫太郎って案外魔性の男なのかも。だれかと話したいけど話したくない。天国にいる三島由紀夫に恋愛相談できたらいいのに……。

恋愛諦めようとして余計に沼るのって苦しすぎる。

でも静かに忘れることなんてできない、だって好きな人が毎日目の前にいるんだから。

『10月2日』

最悪。SNSで嫌なもの見た。理解しなくていいから邪魔するなよ。

同性愛者を個性なんて呼ぶな。

俺は女子になりたいわけじゃない、ただ野風を好きになっただけの普通の男子高生だ。

それがなに? 有名なアーティストと同じだねって、独特の感性があって羨ましいって?

はぁ? センスとか今関係なくない? そんな話してないんですけど。

理解者のふりして、結局はれもの扱いして、じわじわ土俵から押し出そうとして。

なんて悪質で陰険。それが差別だって言ってんの。ただの経験浅いおこちゃま思考なんだって。

今の時代、そんなに珍しいことじゃなくでしょ。

「大変だったね、切ないね」って、それ、叶わない恋っていうのが前提になってるから出てくる言葉でしょ。

野風だって、いつか理解してくれるはず。

だけど俺達はまだ子供だから仕方ない。

焦って俺がカミングアウトしたら、子供な野風はテンパっちゃうかも。

それは絶対に嫌だ。野風が大人になって視野が広くなるまで、俺はゆっくり時間をかけて、地道に恋愛成就の成功確率をアップさせるから。

早く大人になりたい。

野風、早く俺の気持ちに気づいて、それで俺が告白するまでは気づかないふりして傍で見守ってくれ。

あーあ、俺ってかなりめんどくさいタイプだわ。

◇

燕は気になった数ページをスマホで写真を撮り、帰ってから、ベッドで佐野くんの日記を読んだ。

そして、それを読んだあとに、ふと、佐野くんと交換日記をしたらどうなるだろうと思った。だって、佐野くんの気持ちになれたら人生が楽しくなりそうだ。燕は思い立ってすぐに机に向かい、燕パートの日記を書き始めた。そして、燕が妄想する佐野くんの心のうちを想像しながら、佐野くんになりきって、佐野くんパートも書き始める。書き進めていくうちに、これが佐野くんとの妄想やりとりなのか燕の自問自答なのか、だんだん境目が曖昧になってくる。

燕が考えた佐野くんの日記①

ねぇ、これまでって俺の恋が叶わない前提で話してきたけどさ、実際どうなんだろう。客観的にみて。これ片思いっていうか……ワンチャン両思いな気がする。いやいやいや、それはないって。

俺が普通の女子だったら、こんなにボコボコに叩かれないんでしょ? やっぱ差別して見下してたんだろ! 本心ではずっと、俺のことずっと可哀想な化け物見るみたいに、上から目線で同情してただけ。わかってるんだよ、自分に直接危害を加えてこない無害の化け物認定されたら、偽善者のエサになることぐらい。

いなくなれよ、偽善者! うざいんだよ 。それとも物珍しくて観察してただけ? 見せもんじゃないんだよ消えろ野次馬!

燕の交換日記①

なんか今日の佐野くん可愛いね。恋する乙女って感じ。 そう? 恋してたらみんなこんな感じじゃない? 男子も女子も。うんうん。確かにそうだね。

ツバメちゃんはさ、自分が恋バナしないのに、人にはそういうこと軽々しく言えちゃうんだ。あ……ごめん。比喩的な意味でつい……。

別にいいけど。普段から無意識にそういうことしてるから、ツバメちゃんの嫌いな恋愛バナに巻き込まれんだろうなって思ってさ。来てほしくない相手に無意識にエサ撒いてる感じ。

……ごめん。気をつけるね。

俺も同じなんだわ。本当になんとも思ってないから女子に優しくできるけど、それで勘違いした向こうがアタックしてくるんだよね。もはや自然現象として受け入れてるけどさ。勘違いさせるこっちにも原因があるのかなって悩んだこともあるし。でも結局、俺がわざわざ性格悪いやつの演技なんてしても意味ないし。自分らしく過ごして、そのメリットもデメリットも受け入れていくしか方法がないのかなって思うことにしたよ。

燕が考えた佐野くんの日記②

母さんに「あんたも彼女ができたら連れてきなさいよー」ってよく言われるけど、わからない。俺が男にしか興味ないかもしれないのに……? 俺が好きになった「野風倫太郎」が、たまたま男子なだけだった。そして、俺が女子に惹かれないのも、たまたま近くに魅力的な女子がいなかっただけで……。そもそも「野風が好き=俺の恋愛対象が男だけ」ってことにはならないはず。

って書いてる、私が一番、やばいかも。

燕が考えた佐野くんの日記

恋愛対象が男子なだけで、自分自身が女子になりたいわけじゃないことに気づいたんだ。俺はただ、野風のことが好きなだけだから。

燕の交換日記②

◯月◯日

佐野くんへ。恋愛って、難しいよね。

私に恋愛はまだ早いってママが言ってた。ロミオとジュリエットは素敵なお話だけど、真似したらダメなんだって、そりゃそうか。

私もそう思う。恋愛は大人になってからでいい、焦る必要なんてないんだよね。でも、みんな恋の話題が好きだから……そんなとき私はどんな顔すればいいのかわからなくて困るんだ。別にいいけど。

たまに、漠然と不安になるときがある。

パパとママみたいに、私も将来、いつかちゃんと誰かと素敵な恋をして結婚してお母さんになれるのかなって……。

本当にそういうふうに、将来なれるのかなって。

だって多分、私って恋愛下手なタイプだと思う、もうすでにみんなと差がついてるもん。

きっとこれからもずっと差が広がっていくだけなんじゃないか⋯…なんとなく、そんな暗い予感がするんだ。

◯月◯日

「ツバメちゃんは好きな人いないの?」

「私はいないかな」

「えー、誰にも言わないから教えてよ」

「ほんとにいないの」

「うそぉ! みんな白状したのにツバメちゃんだけ隠すなんてずるいよ」

「もしかして、この中にライバルがいたりして」

「違う違う」

「……ノリ悪いなぁ早く教えてよ」

「ごめん。恋愛は、あんまピンとこなくて」

はぁ? でも好きな芸能人はいるでしょ?

うん。顔が綺麗だなとか、かっこいいなとかは思うよ? ペットショップで子犬を可愛いって思うのと同じくらいに。

そうやって私が返すと、みんなの表情が一瞬で固まってしまう。

たぶん、私は、みんなが期待する答えを持っていないんだと思う。

「……。いい人みつかるよ、頑張れ!」

◯月◯日

「ツバメちゃんの好きな人ってどっち? 異性? 同性?」

「いないよ」

「まじかよ、うらやまし!」

「でしょー」

「じゃあエデンの園にいたイヴがツバメちゃんだったら、人類ぜんぶ救えたかもね」

「佐野くんて変わってるよね。そんなこと人生で初めて言われた」

「俺も初めて言った」

きっと佐野くんはなにかを悟って、私を元気づけようとしてくれたのかも。

佐野くんの言葉に嫌味を感じないのは、きっと佐野くんがまっすぐな人だから。

佐野くんは「ありのままの自分に正直」だ。

そんな佐野くんといると、私もすごく気持ちが楽になる。

いつか佐野くんとお友達になれたらいいな。

燕はその日、ここまで書いて、佐野くんとの妄想交換日記を書き終えた。だんだん楽しくなってきた。そんな感想だ。

その次の日は土曜日で、普通に練習して、佐野くんの姿を見て、佐野くんって、こんなこと悩んでるんだって思うと、余計に悲しくなってきた。

その気持ちを持ったまま、また燕はその日の夜、妄想の日記を書き始めた。それはもう、自分の気持ちも反映し始め、佐野くんの気持ちなのか、自分の気持ちなのか、燕には、だんだんわからなくなり、とにかく、思いついたことをひたすら書き始めていた。

燕の交換日記③

◯月◯日

「無性愛者、アセクシャル。そうじゃないかも知れないけど。一応、自分に必要そうな情報を知っておくって大切なことだと思うよ。例え役に立たなくてもいいんだ。ほら、なにかで悩んだときにそれが解決法の糸口になるかもしれないじゃん? 俺って勘がいいからわかるんだよ。子供も大人も老人もみんな常識人のふりしてるけど、絶対に一度は悩むんだ、『自分は普通じゃないんじゃないか?』『どうしてみんなが当たり前にできることが自分にはできないんだろう、もしかして人間社会の欠品なんじゃないか』ってね。そんなときは悩みに名前を見つけてあげればいい。なんとか症候群とかさ。それだけで不思議と真っ暗になっていた未来のイメージが新しく開けてくる。だからさ、選択肢が多すぎるのが悩みの本質だと思うわけ。可能性が無限大なんて幻想を、みんな当たり前に信じすぎてるんだよ。最初から俺等には選択肢の限られた未来しかないって気づいたら、くよくよしてるのが馬鹿らしくなって笑えてくるから大丈夫。そんでラッキーなことに新しいチャンスが舞い込んできたら、またそのとき考えればいいんだよ。なんかさ、俺達って馬鹿のくせに敢えて難しいこと考えて勝手に苦しくなったりするじゃん。もっと、単純に、シンプルに考えればいいんだよ。誰かの作った『ふつう』が俺の『ふつう』である必要はない。俺にとっての『ふつう』が、そのまま『ふつう』でいいじゃん」

なんとなく悲しい気持ちになった。

佐野くんがこうやって言えるのは、これまで佐野くん自身が何度も何度も苦しんできた証拠だと思ったから。

佐野くんは気楽に生きてきた私とは全然違う。

◯月◯日

ネットに悩みを聞いてみたことがある。そのとき、こんな回答が返ってきた。

「無性愛者でも結婚できますか?」

「性的趣向の前に、結婚には相手が必要です。現代は結婚のかたちにも色々あるし、結婚の選択肢を選ぶ理由も人によって様々です。若者の結婚離れなんて言われるくらい、近年独身者の割合は増加傾向にあります」

「誤魔化さないで。そんな話をしてるんじゃないの。結婚することが前提として考えた場合の質問です。答えをどうぞ」

「誰かがあなたを生涯のパートナーとして選べば結婚できることもあるかもしれませんね。知らんけど笑」

続けて別の質問をしてみた。

「アセクシャルは治りますか?」

「なんで治したいの?」

「将来、子供はほしいかも……」

「あぁ。人工授精とかもできるじゃん。数年後はそういう技術もさらに進むし、社会の偏見みたいなのもマシになるかもよ」

「そっか。そうだよね!」

そっか、そうだよね!って回答がダメだったらしく、このあとの回答はなかった。だけど、『社会の偏見みたいなものもマシになる』ってことは、そうかもなって、思った。

◯月◯日

「つばめちゃんって潔癖症じゃなかったんだ」

「え? うん。全然」

「じゃあ、なんでいつも長袖着てるの?」

「なんか人と肌が触れたりする感じが苦手で……」

「いつから?」

「子供の頃からずっと」

◯月◯日

「ドラマのラブストーリーはファンタジーというか……サスペンスに出てくるヤバい殺人鬼を見てるのと同じような感覚なんだよね。事件の犯人に自分を重ねたりしないでしょ? だから失恋ソング聞いて泣く人とか意味わかんない。っていうかなんでみんな急にあんな恋愛モードになんの? 意味わかんない意味わかんない意味わかんないよ! そもそもモチベがないんだから男ウケの女らしさなんてマジでどうでもいい」

燕が考えた佐野くんの日記④

◯月◯日

「もう分かってると思うけど。私は、本当の意味で佐野くんの気持ちを理解してあげられないよ? 私は佐野くんと同じ目線に立つことができない」

「そんなの当たり前。てか、お互い様」

「頭で理解したつもりになっても、結局こころから共感することはできないの。駄目だよね。こういうところが偽善者なのかも。きっとまた繰り返す、また佐野くんを傷つけるようなこと言っちゃうよ、私」

「あのさ、相手を理解しようとするのと、相手のことを自分の中にある型に無理やり当て嵌めるのは違うでしょ。今のツバメちゃんならわかるよね。生真面目に考えすぎてる。相手に寄り添うことは、なにも相手にすべて共感しなくちゃいけないことじゃない。実際、ツバメちゃんとまったく同じ考え方の人なんてこの世界にいないんだよ」

そう、この世に私とまったく同じ考え方の人なんていないんだ。

というところまで、書いたところで、もし、燕が佐野くんと公式な友達になり、恋人ごっこをしたら、どうなるのか。ふたりの悩みを共有し、恋人ごっこをすることで、お互いの悩みに対する、社会的ヘイトを防ぐ、ふたりだけの防衛協定をしたらどうなるのかを書いてみることにした。

「佐野くん、私と友達になってください!」

「え……」

「ごめん。あの、今すぐじゃなくてもいいです。いつかそうなれたらいいなって思っただけだから……」

「俺は、とっくにそのつもりだったよ」

「私、佐野くんとなら恋人のふりできる気がする」

「それ、めっちゃ失礼。」

「俺こう見えても、モテてる方なんだけど」

「知ってる。だから防波堤的な意味で、佐野くんの困り事がひとつでも減るなら、私がいつでも手伝うよってことが言いたいの」

「ありがと。……じゃあさ」

「なに?」

「じゃあ、三十歳になっても俺達が独身でお互いいい人がいなかったら。その時は結婚してくれる?」

「えぇーっと、どうしよっかな」

急すぎて困ったけど、だけど嫌じゃなかったのは正直な気持ちだった。

少なくとも、嫌われてたらそんなこと言わないだろうと思ったし、私もまだまだこれから先、佐野くんとたくさんお話したいと思っていたから……。

このまま生きてたって一生佐野くんに会えないなら、私はもう、ここで消えてしまいたい。

生まれ変わった来世とか、いつかまた同じ世界線で笑い合おうね。そのときまで、さようなら。

◇

まさか、こんな妄想を書いた、数日後に本当に死に際になるなんて思わなかった。燕は心の底から思った。そっか、私はただ、私の悩みを共有できる人が欲しかっただけなのかもしれないと。

意識が遠ざかるなか、そんなことを考えながら、隣で倒れる佐野くんに、燕は微笑みかけた。

◯第八楽章〈3年生 指揮者 白井真珠〉

佐野竜と燕亜紀が死んでしまったあとも、当たり前のように何人もの生徒が死んでいった。

その間、部員たちが誰かを指名する時の動機があまりにも些細なことばかりで、真珠は驚いた。

それもみんな、焦りからなのか、競う合うようにして積極的にゲームに参加するようになっている。

「先輩に取り入るのが上手くてむかつく」「練習しないくせに器用に演奏できてずるい」「前に言われたことで傷ついた」「その顔がきらい」

これまで一緒に時間を過ごしてきた部活仲間に対して、こんなに簡単に殺意を向けることができてしまうんだ。

それを目の前で証明されているみたいで、真珠は背筋がゾッとした。まるで全員が催眠術にかけられているような気味悪さを感じる。

そして、吹部の嫌われ者である自分が生き残っているのは、偶然が重なったからだと、真珠は理解している。

1つ目は音楽室から逃げなかったこと、2つ目は成美先生が代理の進行役として何故か真珠を指名したからだ。

今の音楽室にはもう、4人の生徒しか残っていなかった。

副部長の山本文。トランペットの黒崎アリス。サックスのエース結城翼。そして、成美先生に代わってデスゲームの進行役を任された白井真珠だけだ。

成美先生が音楽室を出た途端に、真珠たちは立ち上がって、なんとなく四人で輪になった。真珠の左右にアリスと翼が、正面には文がいる。久しぶりに同級生メンバーに囲まれて、真珠は不思議な気分になった。

仲良しメンバーが残った訳ではなく、むしろ普段はお互い接触しないように棲み分けしてきたような、そんなバラバラの四人だ。

最初に声を上げたのはアリスだった。

「さて、誰を指名しようかな」

アリスは、わざとらしく眉間にシワを寄せて、悩むように目を細める。

「文か翼でしょ? 命乞いするなら聞いてあげる。5秒じゃつまんないから、多数決宣言する前に、二人の言い分をじっくり聞いてあげるよ。あ、ウチが飽きたら即効多数決に持ち込むからよろしく」

楽しそうに言いながら、アリスは真珠の肩に手を置いた。

そんなアリスを、翼が睨みつける。

「アリス、なんであんたが勝手に、決める側みたいな顔してんの」

「公平にじゃんけんで決める? もうここまできたらさ」

文が気の抜けた声で提案をする。

「それとも、そこで眠ってる野風くんに聞いてみようか?」

真珠たちは硝子の柩に近寄って囲んだ。

「アリスって、ほんとに嫌なやつ、吹部のみんな怖がってるよ。あんた、本当は音大付属の高校行きたかったんでしょ、だってトランペットの音が半端なく綺麗だもんね」

真珠は無意識に頷いた。

他の生徒が言うのをためらうようなことを、アリスは大きな声で平然と発言する。

そんなアリスを怖がっている部員は多かったけど、真珠はアリスのことが嫌いじゃなかった。

強引なリーダーシップを発揮するアリスを格好いいと思うこともあったし、それにアリスが奏でるトランペットの音色には、特別に華やかな存在感があった。

「なにそれ、褒めてんの? 貶してんの? どっちにしてもムカつくんだけど。ウチは小学生の頃からプロのレッスン受けてきてんだよ、普通の吹奏楽部に負けるわけないっしょ」

「ふぅん。小学生の時から、お金も時間もかけて頑張ってたのに……受験は落ちたんだ。アリスってカラオケ下手くそだから、どうせ聴音と視唱がボロボロだったんでしょ」

試験管が演奏するメロディーや和音を正確に聴き取って、瞬時に楽譜に書き込む聴音と、出題された楽譜を見て正しい音程とリズムで歌う視唱。

真珠は、今から三ヶ月前の6月に、興味本位で調べた音大の試験科目を思い浮かべた。

調べてみると、実技や音楽の知識を問う科目以外にも、音大の試験の種類は多岐にわたっていた。

だから、真珠は努力する前に諦めた。音楽家を目指す人達は、きっと試験のために専門的な訓練を何年も積み重ねているんだ。その受験生の中でも試験を突破できる生徒は一握りで、将来活躍する音楽家となると、さらに人数は絞られていく。そんなことを考えると、平凡な女子高生の自分には試験を受ける資格がないとさえ、真珠は思った。

真珠と同じパートで指揮者の野風くんは1年生のときから、将来は作曲家になりたいんだと言っていた。その勉強のために、彼は吹奏楽部の指揮者を選んだとも言っていた。成美先生は、将来有望な野風くんの夢を後押しするように、通常教師が担当することが多いコンクールでの指揮を、野風くんが1年生のときから任せていた。

「はぁ? 自分が絶対音感もってるからって調子のんなよ、翼」

アリスの声が低くなる。それに対して翼は、真珠の横で涼しい顔をしていた。

そんなアリスと翼の言い合いがヒートアップしそうなタイミングで、唐突に文が笑いだした。

「二人とも十分すごいよ。私からしたら、アリスの演奏の表現力も、翼の絶対音感の才能も羨ましい」

文は微笑みながらアリスと翼を交互に見た。

真珠は誰とも目を合わせずに、また頷く。

「全然、私の絶対音感は才能っていうより、ただの体質みたいなもんだから。本物の才能っていうのは、野風倫太郎みたいな人のことを言うんだよ」

そう言いながら、翼が硝子の柩を指さしたから、四人の視線は自然と野風くんに集まった。

「親がプロの音楽家で、子供の頃から英才教育、小2でピアノのジュニア国際コンクールで史上最年少の金賞受賞。おまけに勉強できて顔までかっこいい……野風くん高校卒業したら留学したいって言ってたんだけどなぁ、なんで自殺なんてしちゃったんだろう」

文が呟く。

真珠も、同じことをずっと考えていた。

才能に溢れ、誰から見てもきらきらと輝いて見えた王子。

成美先生が言っていたように吹奏楽部自体に問題があったなら、野風くんなら自分で部員たちを集めて話し合いで解決しようとする気がした。そんな野風くんが自ら命を絶つなんて、やっぱり真珠は信じられない。

それに……野風くんが真珠に指揮を教えてくれるとき、彼は楽曲の奥にある作曲家についても、楽しそうに語ってくれた。そして「自分が作った曲が、いつか高校生の吹奏楽コンクールの課題曲に選ばれたら嬉しい」と、野風くんは照れくさそうに口にした。真珠は「野風くんなら、すぐに夢を叶えちゃうよ」と言いながら、将来、野風くんの曲を今の私たちとおなじ高校生がホールで演奏する光景をイメージした。そして、野風くんの夢が叶ったら、そのときは絶対に演奏を聴きに行こう、と心に決めた。

「わかる。私も野風くんが自殺したなんて信じられない。だって野風くん、ちょっと前に急に突発性難聴になっちゃったじゃん? それなのに、今までと変わらないくらい、ちゃんと指揮者も部長もやってた。その姿見ててさ、野風倫太郎は天才で、私たちみたいな普通の人間と違うんだな、って思い知ったよ」

楽しい思い出話をするように、翼の声は穏やかだった。

――野風くんが突発性難聴?

真珠は心臓が止まりそうになった。

文とアリスも驚いたような顔をしている。

数秒間、沈黙が流れたあと、翼が気まずそうに唇を噛む。

「ごめん。病気のこと、みんな知らなかったの? なんかごめん野風くん」

翼は硝子の柩で眠る野風くんに、両手を合わせて謝った。

「……野風くん、耳が悪かったの?」

久しぶりに発した真珠の声は、自分でも驚くくらいかすれている。

「全然知らなかったよ……いつから?」

「みんな知ってると思ってたから敢えて言わなかったんだけど。夏休み始まってすぐだから……一ヶ月前かな」

文の問いかけに、翼は難しい顔をして慎重に返した。

「それってさ……」

なにか言いかけたアリスの声を遮って、思わず真珠は叫んだ。

「野風くんが自殺したのって、病気のせいかも……!」

私たち四人は、顔を見合わせて頷き合ったあと、屈みこんで野風くんの顔をのぞきこんだ。

不意に、アリスが硝子の柩に手をかける。

誰かが止める間もなくアリスは柩の蓋を開けた。そして、アリスは野風くんの胸元あたりに両手を突っ込んだ。

「あはは、やっぱりあった! あると思ったんだよねぇ」

不敵な笑みを浮かべたアリスは、勢いよく両手を上に引き上げる。

その反動で、野風くんを覆っていた白い花々が、屈んでいる真珠の目の前に舞った。

「はい、文」

アリスは手に持ったものを、隣りにいる文に渡す。

「え、なんで私なの?」

「副部長でしょ。最後くらい、それっぽいことしてよ」

アリスは不機嫌そうに言って、持っている白い封筒を文に差し出した。

文は、封筒を受け取って手紙を取り出し、折りたたまれていた手紙を開いた。

「なにこれ……」

顔色を変えて、文が手紙を落とした。手紙はひらひらと舞い降りて、すべるように床に落ちる。翼とアリスは、床に落ちた手紙を囲うようにして、手紙の前にかがんだ。だから真珠も同じように手紙を覗き込むようにかがんだ。そのあと、文も同じようにその場に屈んだ。

親愛なる吹奏楽部のみんなへ

この吹奏楽部に入って、最高だったことと、最悪だったことがあります。

まず最初に、成美先生の元で吹奏楽の指揮を勉強できたこと。

これは、本当に僕にとって最高の経験だった。

そして、これが最悪の原因でもあった。

率直に言って、お前ら吹奏楽部の生徒は低レベルなくせに怠け者で、おまけに醜いエゴイストばかりだった。

みんなが同じ方向を向いているようで、それぞれ違う方を向いているような、そんなしょうもない環境だった。

特に黒崎アリスのわがままや自己中心的な振る舞いをなだめるのには、手を焼いた。

ヘラヘラしてなにもサポートしてくれない山本文には、失望した。

結城翼は愚痴を聞いてくれたけど、自分のことで精一杯なのか、いつも上の空。

そして、その他大勢の、さらにレベルの低い吹奏楽部のメンバーたち。

ホント、よくこんな状態で夏の全国で演奏したよなって思うくらい、バラバラで酷かった。

僕はバラバラなみんなをまとめようとした。だけど、まとまらない。

まとまらないのは仕方ないからと、必然的に僕と成美先生が理想とする完成ラインを大幅に下げることになった。

だから本当はやりたかった指揮ができなかった。

バカなやつらは余計なこと考えてないで、ちゃんと目の前のことだけに集中しろよ。

そういうフラストレーションがたまり続けたある日、僕の耳は死んだ。

突発性難聴で僕の音楽家としての人生は死んだ。

医者には、ストレスが原因で治るまで10年くらい見ておいたほうがいいと言われた。

ノイズが混じったまま、指揮なんてできない。

そう、僕の夢は、ここで終わったんだって思った。

演奏技術も大した事ない、それでいて、プライドと縄張り意識だけはいっちょ前に高い、お前らみたいなゴミに僕の人生は殺されたんだよ。

僕はもう生きる意味なんてない。

10年後。28歳からスタートできるような甘い世界じゃないことはわかりきっている。

だったら、もう僕が生きている意味はない。

僕が望むのは、死だ。

死んだあとも、お前らみたいなゴミを恨み続ける。

才能がない癖にバカの凡人が、のうのうと生き続けるのは最悪だ。

だから、お前らなんか、みんな死ねばいいんだ。

死ね、死ね、死ね。

どうしようもない君たちは、さっさと死んでください。

さようなら。

「遺書ってより……」

翼は言い淀んで、次の言葉が出てこなかった。

「めっちゃ恨んでるじゃん。私たちのこと。しかも、ここにいる3人、名指しじゃん。ショックなんだけど」

文も暗い顔をして呟いた。そして、数秒間だけ沈黙が流れた。

真珠もショックだった。もっと、自分になにかできることがあったんじゃないかって思った。ふたりきりで指揮のことについて話しているとき、野風くんはいつも前向きなことばかり言っていた。それも、上手くできない真珠のことをしっかりと庇うような優しい声をかけてくれた。

野風くんの指揮棒を折ってしまったとき、そのときに何度も謝る真珠に対しても、野風くんは優しかった。

『大丈夫。不慮の事故だし、そこに置いてた僕がいけなかったよ。だから、そんなこと気にしないで、演奏のこと考えよう。この話はこれでおしまい。みんなの演奏がどうすればひとつになるか、一緒に考えよう』

真珠は自分が無力に思えた。野風くんが生きている時に、もっといろんなことをしっかり考えて、いろんな課題を解決していけばよかったんだ。

そうすれば、野風くんは突発性難聴にもならずに、来年の今頃は留学して、オーストリアのどこかのマエストロの弟子になっている未来があったのかもしれない。

こんな高校の吹奏楽部の音楽室で生涯を終わらせてはいけない人間だったんだ。野風くんは――。

「自分に酔いすぎなんだけど、ポエムかよ」

「……アリス。ひどすぎるよそれ」

アリスの愚痴を止めたのは文だった。

「ひどくなんてないでしょ。王子がうちらに、呪いかけたんだとしたら、叶ってるじゃん。よかったね、自惚れ王子。あんたこそ、自己中じゃん」

「アリス、やめて」

翼も文と同じように、アリスを止める。

「あはは、つまんないの。翼も文も、手紙で名指しされてたじゃん。なのにこの手紙に対して、イラつかないんだ。私はめっちゃ自己中な王子にものすごくムカついたんですけど!」

怒鳴るアリスを落ち着かせるように、文がアリスの手をとる。そんな文を、アリスは振り払った。

「私たちが悪かったんだよ。副部長だったのに、なにも出来なかったこと、今更後悔してる」

「は? 後悔しても遅いんですけど。マジで今更すぎるし、死人に死ねとか言われて、腹が立たないわけ? なんか自分だけ必死感だして、被害者ぶってさ。そんなマインドなら、留学しても挫折して、自殺してたかもね」

「アリスいい加減にして! もう、やめてくれない? それを言うなら、自己中なのアリスのほうだよ! 野風くんも私も、副部長として、あんたの高圧的で自己中心的な意見をできるだけまとめるように努力してきたのに、ひどくない?」

「じゃあ、文が王子を殺したようなものだよ。ウチはただ、自分の主張をしてただけだし。このヘタレ王子が勝手に思い悩んでただけじゃん」

「ふざけんな!」

怒鳴り声を上げて文はいきなりアリスに飛びかかり、思いっきりアリスの顔面を殴った。最初のうちはアリスも振り払おうとしてたけど、途中で抵抗を諦めたのか、馬乗りされた状態で大人しく文に数発殴られていた。真珠も、翼も、あっけに取られて止めることはせず、ただ驚いて眺めていた。

「……痛いんだけど」

アリスの苦しそうな声がする。

「王子は死ぬとき、この数百倍痛かったはずだよ!」

「自殺のことなんか知らねーよ。てか、黙ってる白井真珠は、どう思ってるわけ?」

三人の視線が一気に自分に集まるのを真珠は感じた。

「野風くんは優しかった。野風くんらしくない」

あの手紙は野風くんらしくない。真珠はさっき思っていたことをそのまま口にした。すると三人とも、怪訝そうな表情を浮かべたから、真珠は自分が場違いなことを言ったのかという気まずさで顔が熱くなった。

「どこが優しい、だよ。遺書に死ねって書いたやつに優しさの要素なんてないじゃん」

アリスが言った直後、文はまたアリスを殴った。ぱちんという乾いた音が音楽室に響いたあと、文の動きは止まった。

また数秒間、沈黙が流れた。

「……なんでいつもアリスはこうなの? 殴っても殴っても、なにも気持ちなんて晴れないや」

文の声は震えている。

「そのへんにしよう、文」

翼がようやくなだめるように文に声をかけると、文は馬乗りをやめて、立ち上がった。そして、イライラをぶつけるように、両手で自分の髪をわしゃわしゃとした。

『5、4』

突然、音楽室のスピーカーからアナウンスが流れ出す。

「え、なんか勝手にカウント始まったんだけど。じゃあ殴られたから、文にしまーす」

アリスはバンザイするみたいに大きく両手を挙げた。

『3』

淡々としたカウントダウンが響いている。

だけど、翼も文もうなだれたままで、アリスに続いて誰かを指名することはなかった。

『2、1。終了』

「ねぇ成美せんせー。犯人は文でーす。さっさとビリビリさせて殺してくださーい」

『あなた、勘違いしているようね。黒崎さん』

「え?」

『私は一言も「多数決をしてください」と言っていませんよ』

「じゃあなに?」

真珠はルールが書かれた黒板に視線を向けた。そして、真珠は即座に成美先生が言っている意味を理解してしまった。

『14時半になりました。あなたたちには、罪を償ってもらいます。野風倫太郎に謝罪してください』

その放送のあと、アリスは狂ったように大声で笑いはじめた。そして、誰もなにも言わずに立ち上がり、四人は硝子の柩の前に集まった。真珠は右手を伸ばして、野風倫太郎の白い頬に触れてみた。

野風くんの肌は冷たくて、真珠は泣きそうになった。

『制限時間は5秒です』

「殺るなら、早く殺してよ。焦らさないでよ!」

アリスは笑い続けながら、スピーカーに向かって叫んだ。

『5』

「野風くん、悩み聞いてたのに、何も出来なくてごめんね」

翼は静かにそう言い残して、窓側の方へ歩き始めた。

『4、3』

「野風くん、ごめんね。私がもっとしっかりしてたらこんなことにならなかったね」

文は涙を流して、硝子の柩にもたれるように座り込んだ。

「あはは、あんたたち全員ばっかみたい。こんなやつになんか謝って」

アリスはそう言いながら、硝子の柩に両手を入れ、そして、無数の白い花を、笑いながら何度も、何度も何度も放り投げた。辺りは白い花が舞って、真珠にはその白さが雪に見えた。

『2、1』

「ごめんね。野風くん」

真珠は野風くんに話しかけて、再び野風くんの頬を撫でた。

「死んだバカのために死ぬのって、マジ最悪――ー!!」

アリスは両手で思いっきり、ありったけの白い花をぶわっと、上に放り投げた。

すると、その直後、苦しそうに悲鳴を上げて、アリスは態勢を崩した。そばにいた真珠がアリスに駆け寄ったけど、遅かった。アリスはそのまま倒れて硝子の柩の縁に頭をぶつけ、床に倒れ倒れ込むと動かなくなった。

◯第九楽章〈3年生 トランペット奏者 黒崎アリス〉

野風倫太郎と初めて会ったのは、決勝のステージだった。

急に喉の奥がきゅぅと詰まって、固く握った両手に汗が滲んできた。

押しつぶされそうな不安感がこころの中で広がる。呼吸も浅くなってきて、薄く開いた唇が震えだした。

だんだんと深く息が吸えるようになってきた。黒崎アリスがパニック発作を起こすようになった原因ははっきりしている。最後に野風倫太郎と会った日だ。

あれから何度も何度も思い出す、あの人生最悪な瞬間の記憶が鮮明に蘇ってくる。

アリスが中学生一年生だったころ。

あの日は、本番前の二ヶ月も前から入念な準備をしていて、事前のイメトレは完璧だった。

テレビの収録に参加するのは初めてじゃなかったし、もともと緊張しないタイプだったから収録当日も肩の力はほどよく抜けていたと思う。

テレビ局から事前に送られてきた用紙には、番組の簡単な内容が記載してあった。

土曜日のゴールデンタイムに生放送する特別番組。

『LIVE! 天才高校生ナンバーワン決定戦。超絶技巧ピアノバトル』

アリスを含めた8人のピアニストが課題曲を演奏し、トーナメント形式で優勝を目指す構成になっている。

司会者には人気絶頂のコンビ芸人の名前が並んでいた。

肝心の勝敗判定は、番組特別仕様のAI判定と9人の審査員の採点で決めることになっている。

課題曲も、元から難易度の高い譜面に、番組側がさらにオリジナルアレンジを加えたものだった。

演奏者たちの欄は、空白になっている。

それでもだいたい、どんな子たちが出るか想像できた。

どうせ黒崎アリスと同じ、ジュニアコンクールの常連組のはずだ。

収録が始まってから他の演奏者を知ったアリスは、予想通りの面々でほっとした。

最近のコンクールの成績では、みんなアリスより格下だ。

だから、このメンバーで戦うことが決まった段階でアリスの優勝は確定した……はずだった。

出番待ちの合間は舞台裏でお母さんがずっと側にいてくれて、家で撮った練習風景の動画を見せてくれる。

お母さんは何度も脚を組み直したり髪をかきあげたり、なんだか落ち着きがなくて、ステージに立つ黒崎アリスよりもお母さんのほうが緊張しているのかなって思った。

「絶対大丈夫よ、アリスなら優勝できる。アリスが、あの子達に負けるわけないんだから」

お母さんにそう言われて背中を押され、その言葉通りアリスは順調にトーナメントを勝ち上がっていった。

そして迎えた決勝戦。

最後の対戦相手が野風倫太郎だった。

ーー野風倫太郎って、誰だったっけ? 黒崎アリスにとって、野風倫太郎の第一印象は知らない少年だった。

アリスが参加してきたジュニアコンクールの入賞者ではない気がする、それでも何か頭にひっかかる。もちろん、トランペットをやっている人でもなさそうだ。

ピアノ以外にトランペットをやっているのは、アリスだけだと思われる。番組での、選手紹介のVTRで、黒崎アリスだけが唯一、ピアノとトランペットの二刀流だと紹介されていたからだ。

そのとき、すぐ近くで立ち話している女子たちの声が耳に入ってきた。

「野風くん、ピアノ復帰したんだ。大きい賞取ってから、指揮者目指すから諦めたって、噂で聞いてたけど……」

初戦敗退した子が、他の子と話している。

「そうなんだ。あたし野風くんに優勝してほしいな。黒崎さんがこのまま勝っちゃったらつまんないもん」

二人のやり取りを聞いていたら、余裕があったアリスの心に闘争心の火がついた。

つまんないって何よ、わざとアリスに聞こえるように言って、ほんとモブって陰湿で嫌い。意地でも優勝してやる。

苛ついたまま、ライトが眩しい決勝ステージに脚を踏み入れる。

アリスのことを、たくさんのお客さんが温かい拍手で迎えてくれた。

観覧のお客さん、審査員、司会者、そして舞台袖のお母さんから期待の眼差しが向けられているを感じて、胸が高鳴る。

司会者に促されて、アリスはピアノの前に座った。

演奏開始の合図、ステージに赤いランプが灯るまでの準備時間は、司会者が話術でつなぐことになっている。

「演奏者は黒崎アリスさんです! なんと、アリスちゃんはここまでノーミスで勝ち進んできたんですよね。これはすごいですよ」

司会者が声を張り上げると、スタジオにいるお客さんたちが盛大な拍手で盛り上げる。

「桁外れの正確さと安定したパフォーマンスは圧巻でした。これはもう優勝する自信しかないでしょ、ねぇアリスちゃん」

黒崎アリスはわざと謙遜するふりをして、控えめにはにかんで首をかしげた。

ーー負けるわけがない。

だって、ほかのこと全て犠牲にして、ピアノに捧げてきた。ただ楽しく弾いていたピアノが、いつからか大人に褒められるための存在になって、今ではもう先生や家族の期待に答える唯一の手段になっている。アリスはピアノで勝つことでしか、みんなに喜んでもらえない。

それでもいい、そのために誰よりも真面目に練習してきた自信がある。だからこのステージで、誰よりも一番輝いてみせる。

膝に乗せた指先が無意識に動きはじめる。何時間も練習した決勝戦の課題曲は体に染みついていた。

まだ、合図のランプは灯らない。

「それにしてもアリスちゃんの演奏って、本当にパワフルですよね。見ている我々も気持ちがいいです」

司会者の大きな声を意識から遠ざける。

そろそろ演奏開始の合図が出そうだと思って、アリスは深呼吸をした。背筋を伸ばして集中力を高める。

そのとき、

「ぽっちゃりした子が一生懸命頑張っている姿を見ると、ついつい頑張れって応援したくなるんですよぉ」

司会者の隣にいた女子アナウンサーの高い声が耳に飛び込んできた。

ーーぽっちゃりって、私のこと……?

驚いて、アリスは思わず司会者を振り返った。

その瞬間、会場にたくさんの笑い声が上がった。

まるで空気を盛り上げようとしているような、効果音でしかない大げさな笑い声。

あ、これって笑うところなんだ。

急に、自分がテレビの中の世界に存在している実感が湧いてくる。

だけどその感覚は、よくアスリートがインタビューで言っている「カメラの向こうから応援してくださる皆さんの熱もパワーに変えて頑張れそうです」とかいう爽やかさと全然違くて、ただ自分が見世物になっているような不快感でしか無い。

どこからか吹き込んだ冷たい風が、アリスの肩や腕を撫でて通り過ぎたような気がした。

今日のために買ってもらった水色のドレスは、人前で初めて着た肩出しのデザインで、さっきまで気にならなかった肌寒さが急に襲ってくる。

髪をアップにした首筋にも冷えた空気が通り過ぎて、アリスは思わず首をすくめた。

不意に、演奏開始を告げる赤いランプが灯る。

スタジオが緊張感のある静けさにつつまれた。アリスは、急いで鍵盤に指を置き、ペダルに足を添えた。気持ちを落ち着かせるために、一度瞳を閉じる。

ーー「アリスなら優勝できる」「あたし野風くんに優勝してほしいな」」「ノーミスで勝ち進んできたんですよね」「ぽっちゃりした子が一生懸命頑張っている姿」「私があの子達に負けるわけないんだから」……。

頭の中が騒がしいまま、アリスはゆっくり瞼を開ける。そのとき、鍵盤の上に置いた自分の指が、なにか酷く醜い生き物に見えた。目を大きく見開いて、息を呑む。

指先の感覚が、指が動かない……。

客席がざわついて、スタジオに歪な空気が広がっていく。アリスを観察するようにまとわりつく視線が集まってくるのを感じる。その状態のまま、どれくらいの時間が経ったのだろうか。

はじまったばかりの一日が終わるくらい、アリスにとって、ものすごく長い時間に感じた。

「失格」を報せるブサー音がスタジオに響く。司会者がなにか言っているのが、遠くに聞こえる。

結局、アリスは鍵盤に指を置いたまま動けなくなって、一音も演奏することなく演奏時間を使い切ってしまった。

ーーあぁ、私、終わったんだ。

こんな状況なのに、心の中は、みんなの期待を裏切った申し訳なさよりも、早くベッドに横になりたいという疲労感でいっぱいになっていた。

緊張の糸が切れて、深い溜め息をつく。

すると、さっきまで動かなくなっていた指先に感覚が蘇ってきた。指の形はさっき感じた気味悪さが消えて、いつもの自分の指に戻っている。

アリスは両手をピアノから離して、口元を覆った。視線の先、スタジオの端っこでアリスを心配そうに見ているお母さんと目が合う。

その瞬間、肩の力が抜けた。それと合わせて、一気に胸が熱くなって涙があふれた。

自分で椅子から立ち上がれなくなったアリスは、スタッフに支えてもらいながらステージを降りる。

そのとき、次の演奏者の野風倫太郎が涼しい顔で歩いてくるのが見えた。

アリスは、反射的に下をむいて視線を外す。

決勝戦は不戦勝で野風倫太郎の勝ち。よって、優勝者の栄冠は彼に輝く。

アリス達がすれ違うとき、突然彼がアリスの肩を引き寄せて耳元で囁いた。

「黒崎さんはここで終わるような人じゃない。僕が保証するよ。今日は目標にしてた黒崎さんと同じ舞台に立てて嬉しかった」

瞬間的に顔が熱くなって野風倫太郎を見る。

隣に立つ彼はアリスより10センチ以上は背が高くて、近くで見ると整った顔立ちをしていた。

アリスはしばらく呆然と野風倫太郎を見つめた。

すると、アリスがなにか言い返す前に、野風倫太郎はアリスに柔らかく微笑んでステージに上がっていった。

なにが、保証するだよ。

なにがここで終わるような人じゃないだよ。

ふざけやがって。ふざけやがって。ふざけやがって――。

アリスはどこに悔しさを向ければいいのかわからず、右手で拳を作り、右の太ももを強く叩いた。

それから数日、自分がどうやって過ごしたかあまり記憶がなかった。

その間、アリスはいつもぼんやり放心状態だった。なにをしてても頭の片隅に野風倫太郎の存在がある。

休まず続けているピアノの練習にも身が入らない。トランペットを吹くときだけ、心が穏やかになった気さえした。だけど、トランペットの練習もあまり、身が入らなかった。そんなアリスを見透かして、お母さんのピアノの指導は前よりも厳しくなった。

ピアノコンクールの本番が、もう1週間後に迫っている。

そんなある日、アリスはSNSで野風倫太郎の演奏動画を見つけた。中学校の帰り、お母さんが運転する車の中でワイヤレスイヤホンをつける。番組収録の日は彼の演奏を聞かずにテレビ局を出てしまったから、動画で知った彼の演奏は衝撃的だった。

彼が弾くピアノの音は、他の誰ともちがう響きをしている。

それは、例えるならグラスを指ではじくような透明感のある澄んだ音だった。

あのとき聞いた彼の声と雰囲気が似ている。

それからアリスは、隙をみて、こっそり彼のピアノを聴くようになった。

もしかしたら1週間後のピアノコンクールに彼も参加するかもしれない、そう思うと練習にも熱が入ってくる。

練習合間のおやつ休憩に、珍しくお母さんがケーキを用意してくれて褒めてくれた。

それでつい気が緩んだアリスは、最近ずっと考えていたことを口にしてしまう。

「ねぇお母さん。週末のコンクールに野風くんも出るかな。あの子が参加したら絶対上位に入ってくると思う」

お母さんはちょっと驚いた顔でアリスを見た。その後すぐに眉をひそめて、ため息をつく。

「あの野風倫太郎? ブランクあったらしいじゃない。お母さんはアリスの方が断然上手だと思うなぁ。……あのどうしようもない番組で彼が優勝できたのはたまたまよ」

最後は吐き捨てるように、お母さんが言う。

自分のことを悪く言われた訳じゃないのに、お母さんの言葉がアリスの心に鋭く刺さってきた。

思い返してみると、お母さんいつもそうだ。

いつも、他の子のことを蔑んでアリスを励ましたり褒めようとしてくる。そんな言葉をかけられる度に、アリスは自分の心が醜く歪んでいくような感覚がしていた。

それでも、お母さんがアリスを気づかってくれているのが分かっていたから、いつも黙ってお母さんの話を聞いてきたけど……。

だけど、なぜかわからないけど、怒りがふつふつと湧いてきて、アリスは思わず大きな声を出してしまった。

「お母さん。いつも私と誰かを比較するような言い方するけど、そんな褒められ方したって全然嬉しくないんだよ! なんでそんなふうに言うの? それって普通に性格悪いじゃん! 人として最低だよ!」

お母さんはぽかんと口を開けて、呆然とアリスを見ている。

ずっと我慢してきた本音をぶちまけたアリスは、どんどん言葉が溢れ出て、もう止まらなくなった。

気がついたら、アリスは涙を流しながらお母さんに怒鳴ってて、お母さんに話す隙を与えないくらい早口でまくし立てている。

アリスだってお母さんに対して、こうして面と向かって怒ったのは生まれて初めてのことで……もう頭の中が熱くなりすぎてぐちゃぐちゃになってきた……。「お母さんは音楽のこと全然わかってないよ! 誰が勝つとか負けるとか、そんな競争楽しんでるのは私の意志じゃない。お母さんの承認欲求の道具に私を使わないで!」

言いたいことを吐き出したアリスは、悔しさにまかせて、まったく演奏ができなかった自分を貶したくなった。だから、その勢いのまま野風倫太郎のピアノの音色の素晴らしさを熱っぽくお母さんに語った。

本当は野風倫太郎の素晴らしさなんて、話したくもない。だけど、そうしないと、自分がやってきたことが一気に崩れてしまうかもしれないと思った。だから、野風倫太郎の素晴らしさを無理やり語った。

そして、スマホで何度も見た野風くんの演奏を流して、お母さんに聴かせる。

だけど、これがアリスの犯した大きな失敗だった。

野風くんの演奏を聴いているうちに、ささくれ立っていたアリスの心が落ち着いてくる。

冷静になってくると、自分がさっきお母さんに浴びせたひどい言葉が、頭の中でこだましはじめた。

「ごめんなさい……」

消え入りそうな声で、アリスはお母さんに謝った。

謝っても、一度言ってしまったことはなかったことにはできない。

少しの沈黙が流れたあと、お母さんはテーブルに置いてあるアリスの手を両手でそっと包みこんで、真剣な眼差しでアリスを見つめた。

お母さんの手の暖かさが、伝わってくる。ひと呼吸置いて、お母さんが口をひらく。

「しっかりしなさいアリス、ライバルに同情してたら今度はあんたが置いてかれるの。お母さんも先生もね、アリスがずっと、大人になっても大好きなピアノを毎日弾いて生活していけるように応援しているのよ。お母さんのためじゃない、当たり前でしょ。お母さんが自分自身のためだけに、ここまでいろいろ……たくさん頑張れるわけないじゃない。全部、アリスのためなの。だから、みんなの期待をこれ以上裏切らないで」

お母さんの言葉は、アリスにとってあまりにも冷たく聞こえた。

もう、私の気持ちは何を言っても伝わらないんだ。目の前にいるお母さんが、追いかけても届かない程すごく遠くにいるように感じる。

「さぁ、お互いに言いたいこと言えてスッキリしたし、練習に戻るわよ。その前に、顔洗ってきなさい」

それだけ言い残して、お母さんはケーキのお皿を持ってキッチンに姿を消した。

休憩明けの練習は、何事もなかったようにいつも通りの雰囲気で進んだ。

だけど、その次の日から、お母さんの様子が変わっていった。

なにかと野風くんの名前を言い出すようになったのだ。

「アリスに野風くんの演奏聴かせてもらったでしょ? 確かに、アリスが言うように彼には独特な魅力があるのかもしれないってお母さんも思った。すらっとしててステージ映えもしそうだもんね、彼」

朝ご飯を口に運びながら、アリスは頷く。

お母さんが急に彼を褒めるようになって、アリスはちょっと困惑した。

不意に、お母さんがアリスのお皿に手をのばす。

「考えてみたら当たり前のことなんだけど、音楽家ってお客様の前に出るお仕事よね。だから決めたの、アリス、あなたもっと痩せなさい」

そう言いながら、お母さんはアリスのお皿にのったご飯を半分とって自分のお皿に分けた。

お母さんから体型のことを言われたのは初めてだ。だってそもそもアリスは太っていない。

「え……私、この前の健康診断で標準体重だったよ」

「そんなこと分かって言ってるの。前に出たテレビ番組のこと思い出してみなさい。アナウンサーも審査員も、みんなお人形さんみたいに細くて華奢だったでしょ。他の出演者の子たちもみんな綺麗にしてて、アリスの腕が圧倒的に太かったんだよ。もう見てるこっちが恥ずかしかった」

お母さん、あの時そんなこと考えてたんだ。アリスはショックで泣きそうになった。

そういえば、あの収録の時以来、お母さんとアリスはあの日のことを話題に出さないように無意識に避けてきた気がする。

「……私のこと、そんなふうに思ってたの?」

胸の奥が締め付けられる。お母さんの口から、ただの冗談だと言ってほしい。

だけど、お母さんはアリスと目を合わさずに、冷たく言い放った。

「これも全部あなたのためよ。大丈夫、お母さんに任せて」

それからのアリスは、食べることに後ろめさを感じるようになって、食事が喉を通らず勝手に体重は減っていった。

食べれないのに、夜はお腹が空いて眠れなくなる。

満たされない気持ちで眠りにつき、お腹が空いて早朝に目が覚めてしまう毎日が続いた。

日が経つほどにだんだん体に力が入らなくなって、なにをするにもやる気が起きなくなってくる。それでも、野風倫太郎のピアノを聴けば瞬間的に気力が湧く。それは悔しさからのエネルギーだった。彼の美しい演奏を聴くたびに、アリスは苛立ちを覚え、彼の演奏から貰ったその悔しさのエネルギーでアリスはピアノに向き合っていた。

お母さんの指導は相変わらず厳しいけど、最近は特に声がうるさく感じる。

お母さんのはきはきした声を聞かされていると、アリスは頭の芯を殴られるような頭痛に悩まされるようになった。

そして、アリスが限界をむかえる瞬間は突然やってきた。

いつものようにピアノの前に座って、鍵盤を見つめる。

それから鍵盤に指をのせようとしたとき、急にアリスの体が動かなくなった。

金縛りにあったみたいに、腕が上がらない。喉が締めつけられるように狭くなって、呼吸が苦しくなる。

瞳を閉じると、あの日の嫌な光景がアリスの体中を駆け巡った。華やかな収録スタジオ、赤いランプが灯ったあの決勝ステージがフラッシュバックする。

そうしてアリスは、大好きだったピアノを弾けなくなった。

元々、不得意だった聴音とか、視唱とか、どうでもよくなった。

だって、ピアノを弾くと、パニック発作がでるから。

だから、音大の道を諦めて、吹奏楽部でトランペットをしっかり楽しもうと思ってたのに。

◇

野風くんのこと、最後まで大嫌いだったな。金縛りにあったみたいに、身体が動かない。でも、これでもうお母さんから期待されなくていいんだ。みんな大嫌いだ。お母さんも、成美先生も、白井真珠も、野風くんもみんなみんな、大嫌いだ。

息を吐くと、すっとアリスの意識は真っ暗になった。

◯第零楽章 山吹千花

明日は、9月1日を迎え、長かった夏休みが終わる。千花がこの中央高校に赴任して4ヶ月が経った。職員室には、数人の教員しかおらず、まだのんびりとした雰囲気に包まれている。千花は自分のデスクで明日以降の授業準備をしている。担当科目は理科。つまり、物理と、化学、生物、地学の授業を担当している。この高校では、新卒ですぐに担任になることはない。副担任として、たまにメインの担任が休んだときにホームルームさえ行えばいいだけのことだ。

パソコンで打ち込む手が止まる。千花は10年近く前のことをふと思い出した。

10年前、千花はまだ、中学生だった。私立の中学だったこともあり、高校、大学とエスカレーターで進学することができた。高校と同じ校舎を使っている中学校で、中等部と呼ばれていた。先生も、中学の教員免許を持っている先生は、数年に一度、中等部の所属になることもあった。

成美先生は、その年だけ、年度の途中から中等部に所属していた。その前までは休職していたらしい。

本来は高校の音楽の先生だったけど、中等部の音楽の先生に欠員が出たことや、中等部でも、高校の吹奏楽部の顧問は続けられることが主な要因だったようだ。千花がこの学校に赴任したとき、成美先生から、後日談的に聞いた話だ。

あの事件さえなければ、成美先生はずっと、あの学校で教鞭をとり、全国大会の常連だった吹奏楽部の顧問をやっていただろう。

なのに、あの事件の所為で、本来、あの学校にいなくちゃいけなかった成美先生は、あの学校を去り、今、この私立高校にいる。

千花がこの学校の採用試験を受けたのも、成美先生がいることを知ったからだ。10年ぶりに会った、成美先生の印象は大きく変わっていた。髪は黒髪でロングになっていた。千花は、しばらくのあいだ成美先生の印象が昔とは違うことに驚いてしまった。それが表情に出てしまったのか、成美先生は『今はね、黒髪に染めてるの。昔と印象違うでしょ』と微笑みながら話してくれた。

成美先生と同じ学校で働いて、成美先生に恩返しがしたい。千花のこの思いは今でも変わらない。

◇

音楽室に入ると、いつもと違って不思議な雰囲気に包まれていた。

教室は黒いカーテンで締め切られ、机に置いてあるランプの灯りが薄暗い教室をぼんやり照らしている。

音楽室のあちこちに、幾つものフラスコが置いてあり、フラスコの中では小さな草花が茂っていた。スミレの香りもする。

そんな幻想的な雰囲気の所為か、ここは学校なのに、制服姿の自分たちの方がなんだか場違いに感じる。

チャイムの音とともに、成美先生が音楽室に入ってきた。

金縁眼鏡をかけ、耳がしっかり出ているショートヘアの成美先生は、幻想的な音楽室の世界観に馴染んでいる。

「これから特別授業をします。確かに私は殺人教師です」

音楽室中が息を飲んだような気がした。

こうして、成美先生の最後の授業がはじまった。

◇

夜の公園は、昼間に降った雨のせいで蒸し暑かった。

千花は月山先輩と手を繋いで、高台にある公園のベンチから街の景色を見下ろす。青白い常夜灯が点々と灯っているだけで、暗い茂みが広がっている。

見上げると、澄んだ空に星々が煌めき、理科で習った夏の大三角形がひときわ輝いていた。

遠くで花火が爆ぜる音がする。

「先週の花火大会、行けたらよかったなぁ。正直言うと、千花ちゃんの浴衣姿見たかったよ」

月山先輩が呟くように言った。

「ごめんなさい、あの日は妹が熱だしちゃって」

千花は、俯いて謝ることしか出来なかった。月山先輩は高校生になってから、勉強に部活に、忙しく過ごしている。一方で、中学生の千花は、帰宅部だし受験勉強も真剣にやっていない。だから、本来なら千花のほうが月山先輩の予定に合わせなくちゃいけないはずだ。それなのに、今年に入ってから千花の日常は家族のことで手一杯になって、それどころではなくなってしまった。そのことも、ちゃんと月山先輩に説明する気もなければ、本当は会いたくもない。

「俺も弟いるからわかるけど、でも一個下の妹でしょ。なんで千花ちゃんが面倒見なきゃいけないの。前のデートも、その前の映画もドタキャンしたかと思ったら、今日みたいに急に呼び出してくるし……もしかして俺のこと試してる?」

千花の顔を覗き込んできた月山先輩の表情は、どこか楽しんでいるように見えた。

「そんなつもりじゃないんです。本当に……」

あの日のことを思い出して、千花は自分が情けなくて惨めな気持ちになった。

不意に月山先輩に肩を引き寄せられて、千花は先輩と向かい合った。千花が顔を上げると、目の前に真剣な表情をした月山先輩の顔があった。

千花の鼓動が早くなる。

いつの間にか花火の音が止んで、あたりは夜の静けさに包まれていた。

月山先輩の大きな手が、千花の頬をなでて顎をつたう。

これから私はウサギの復讐をするんだ。この人に。と千花はそんなことを考えながら、さり気なくバックに手を伸ばす。

ーー今だけは、学校のことも家族のことも、全部全部忘れたい。

そのとき、千花のポケットからスマホの着信音が鳴り響いた。

「……千花ちゃん、電話きてる」

そう言って、月山先輩はベンチから立ち上がると、千花に背中を向けたままため息をついた。

千花がスマホを取り出すと、『***交番』の文字が表示されていた。

「山吹さん。おばあさんのこと、ちゃんとてみてあげないと駄目って言ってるでしょ。また河川敷を一人でうろついてたよ。まったく」

太ったハムスターみたいに大柄な警察官が、うんざりしたように言った。

おばあちゃんは背中を丸めてパイプ椅子に座り、固く口を結んでいる。

「ごめんなさい」

千花は、深く頭を下げる。おばあちゃんのこと見ててって、家出る前に千早に言っといたのに……。

「お優しい方がね、道路の真ん中を歩いてた山吹さんを偶然見つけて交番まで連れて来て下さったんだ。ちゃんとお礼をいいなさい。えっと……お名前なんでしたっけ?」

警察官が、身体をひねって交番の奥に声をかける。

千花もそちらに視線を向けた。

すると、Tシャツ姿の背の高い女の人が、困ったような笑みを浮かべて、ふらりと奥から出てきた。

蛍光灯の光に照らされたその人は、三十代くらいに見える。

千花は思わず、彼女をじっと見てしまった。彼女の髪は薄い茶色みがかっていて、肌は透き通るように白かった。くっきりとした二重の眼は青みがかった薄い灰色をしている。千花の視線に気づいたのか、彼女は千花に向かって軽く会釈した。慌てて千花も頭を下げる。

神秘的な容姿は綺麗だと、千花は思った。

「私は名前を名乗るほどの者じゃないですから」

女の人が言うと、警察官があからさまに不機嫌な顔をした。

「あー、そういったことは困るんですよ。こっちの書類上ね、お名前聞いておかないと後がめんどくさくて」

そういうことなら、と言って女は「ナルミ マチコ」と名乗った。

警察官が机の上の紙になにか書いた後、千花に向き直る。

「こちらのナルミさんが助けてくれなかったら、今頃おばあちゃんは事故に巻き込まれててもおかしくなかったんだよ」

「はい。すみません」

「まったく。ご両親は何してんの?」

「出張で海外にいるんです」

「そうかぁ……まぁ、君ももう子供じゃないんだからしっかりしてよ」

千花は、すみませんと言って再び頭を下げた。

ほのかに瑞々しいスミレの香りがして千花が顔を上げると、ナルミさんはいつの間にか千花の横を通り過ぎて交番を出るところだった。

あ、まだおばあちゃんのお礼を言ってない。

あわてて後を追う千花を、警察官が呼び止める。

「山吹さん。先に、ここに住所と名前と連絡先を書いてください。外にいる時は、今度こそちゃんとおばちゃんと手を繋いではぐれないように。何か起きたって警察は責任とれなんだからね。こっちだって暇じゃないんだよ」

千花が諸々の手続きを終えて交番を出る頃には、さらに夜が更けていた。

千花の左手は、しっかりとおばあちゃんの手を握っている。

辺りを見渡してみても当然、さっきの女の人の姿はなかった。

「見てごらん。星が……瞬いているよ」

交番に居たときからずっと黙っていたおばあちゃんが口をひらく。

か細い人差し指で空をさすおばあちゃんは、無邪気な子どもみたいに目をキラキラさせていた。

その姿は、しつけが厳しかった頃のおばあちゃんとはまるで別人で、千花の胸に冷たい切なさが広がる。

千花も夜空を見上げて、隣りにいるおばあちゃんに問いかけてみた。

「ねぇ、おばあちゃん。もしおばあちゃんより先に、私が死んじゃったら、うちの家族はどうなっちゃうんだろう」

おばあちゃんは答えてくれなかった。

「変なこと言ってごめん、お父さんとお母さんが帰ってくるまで私がしっかりしないと駄目だよね」

自分に言い聞かせるように呟いて、千花は歩き出した。

◇

月曜日の朝。

千花が学校に行くと、教室はいつもより騒がしかった。

前の席の前山さんが「これヤバいよね」と言って、千花にスマホの画面を見せる。

画面には、ネットニュースの記事とともに、モザイクがかかった千花の学校の画像が出ていた。

すぐにチャイムの音がして、生徒たちがばらばらと席につく。

教室に入ってきた副担任の福田先生は、栗色のロングヘアをなびかせながら教卓につくと険しい表情で生徒たちを見渡した。

そして大きく息を吸う。

「週末、担任の高橋先生が逮捕されました。調べれば簡単にわかることだから隠さなけど、未成年売春の容疑。さらに、職務質問してきた警察官に暴力を振るって、公務執行妨害の現行犯逮捕です」

ここで一度深呼吸をすると、福田先生は淡々と話を続けた。

「みなさんもショックでしょうけど、先生たちも裏切られた気分です。ですが私たちに立ち止まっている時間はありません。今日から新しい先生と一緒に、気持ちを切り替えて頑張りましょう!」

福田先生が廊下にむかって手招きをする。

すると、背の高い女の人が教室に入ってきた。

生徒たちの視線が一斉に集まる。

千花は思わず目を見開いた。その人は、昨日交番で会った人にそっくりだった。ただ今日は、昨日かけていなかった眼鏡をかけているうえにスーツを着ているせいか、昨日よりもおしとやかな雰囲気をしている。昼間の教室でみても、やはり髪は茶色みがかっていて、肌は白い。

「おはようございます。成美真千子と申します、本日より3年1組の担任になりました。昨日までは、高等部の所属でした。つまり、中等部に来ることは、急に決まったということです。出身は北海道、趣味は音楽。担当科目は音楽です。よろしくお願いします」

成美先生は一礼して、黒板に『成美 愛花』と書いた。

福田先生が拍手をして、生徒たちもそれに続く。

「成美先生、よろしくお願いしますね。私も産休に入るまで、できるだけサポートしますので。それでは、保護者会の準備があるので私はここで失礼します」

そう言い残して、福田先生は教室を出て行った。

「先生、質問いいですか?」

「いいですよ、海野くん」

サッカー部の海野が、挑発的に身を乗り出す。

「高橋先生の事件、SNSで大炎上してるんですよ。あの人が手を出したのって、ボランティアで出入りしてた施設の中学生らしいじゃないですか。あれが本当だったらエグいっすけど、実際どうなんすか?」

教室のあちこちでキモいとか酷いとか、生徒たちのざわめきが起こる。

そんなことを成美先生に聞いたって仕方がないのに……千花は成美先生を気の毒に思った。

それに、SNSで炎上させているのは、たぶん海野だ。千花は海野に関して、嫌な噂を聞いたことがある。

それは、怪我をきっかけにサッカー部のレギュラーを外された海野が、SNSの裏アカで校内のゴシップを面白おかしく投稿し、ストレスを発散しているという噂だった。誰と誰が付き合ってるとか、真面目そうな生徒が万引きしようとしていたとか、教師が不倫しているかもしれないとか……千花が目を通した限りは、どれも根拠が乏しく拡散力もなさそうだった。

だけど、高橋先生の事件がきっかけで、今ごろ海野の投稿がバズっているかもしれない。海野のテキトーな投稿は、今では「犯罪教師が受け持っていた生徒の証言」になってしまっている。

そんな海野に対して、成美先生は涼しい顔でにっこりと微笑んだ。

「事件の件は調査中で、福田先生が話した以上のことは説明できません。それに、調査が終了したところで、部外者の私や君たちに改めて説明があるかどうかは不明です」

それを聞いた雪村が、勢いよく立ち上がった。

「ちょっと待ってください! 僕らの受験はどうなるんですか!」

「君は学級委員長の雪村くんですね。話は聞いています、雪村くんは留学希望だとか……。このクラスのみなさんには内申点で色をつけますから先生に任せてください」

「色って、なんですか?」

「一言でいうと、点数の上乗せです」

雪村の顔が、みるみる赤く染まる。

「え。それってズルじゃないですか! 依怙贔屓なんて、まるで公平じゃない」

「依怙贔屓で良いじゃないですか。君が得をするんですよ」

「いや、そんな汚いことをして高校に合格しても、胸を張って進学できません。僕は納得できないです。みんなもそうだろ?」

千花は雪村から目を逸らした。みんな黙っている。

「雪村くんは正義感が強いんですね。将来は、その正義感で自分の首を縛るタイプだ」

成美先生が笑顔のまま言い放ったから、千花は耳を疑った。

雪村も、立ったまま呆気に取られている。

そのときホームルームの終わりを告げるチャイムが鳴って、成美先生は黒板に書いた名前を手早く消した。

「一時間目は、数学です。それではみなさん、今日もはりきって行きましょう!」

パンパンと二回手を叩いて、成美先生は笑顔を浮かべたまま生徒たちを見渡した。

「ねぇ成美先生、その派手なカラーの髪は教師としてどうなんですか? それがオッケーならウチも染めたいんですけど」

教卓を離れてドアに向かう成美先生に、一軍女子の小泉が声をかける。

成美先生は振り返って、左手で前髪をかきあげた。成美先生のが、自然光を浴びてきらきらと薄茶色に輝く。

「これは地毛です。肌の白さも、瞳の色も……生まれつき、かなり色素が薄い体質なんですよ、私」

では、と言って、軽く髪を整えると、成美先生は教室のドアを開けて出ていった。

◇

「なんかさ、成美先生ってちょっと変わってるよね。何考えてるかわかんない感じが気味悪いわ。千花ちゃんはどう思う?」

同じ飼育委員の安堂ムツミが、ウサギの餌箱にキャベツを補充しながら話しかけてきた。

今日は理科の授業がなくて、授業終わりのホームルームも福田先生の仕切りであっさり終わった。

放課後の中庭は、夕日のオレンジに染まっている。

「どうって言われても、まだわかんないよ。高橋先生だってよく言えば熱血系だったけどヒステリックなところが嫌だったし」

そう答えて、千花は白いウサギを抱きあげる。

千花がウサギの頭をそっと撫でると、ウサギは千花を見つめて鼻先をひくひく動かした。

「私には、可愛いウサギたちがいてくれたらそれでいい。ウサギのために学校来てるようなもんだもん」

「いいなぁ、天然で勉強できる人は。受験戦争で悩んだりしないんでしょ」

「え? うちの生徒は、ほとんどがエスカレーターで**高校行くじゃん」

「同じ高校でも、入試の点数でクラス分けされんの。ハイレベルな大学目指すなら、高校入学の段階で特進クラスに入らないとアウト。だから結局、みんな必死なんだよ」

「ふぅん。よっぽど変な問題起こさない限り私たちは安泰なはずなのに、変なの」

ウサギを膝に乗せて千花がベンチに座ると、作業の手をとめて、ムツミも隣に腰を下ろした。

「あぁ、なんだっけ。何年か前に、合格取り消しになった、月山先輩がいたね」

「うん、最低だよ。月山。昼休みに隠れてタバコ吸ってて、バレそうになったからって火がついたままの吸い殻をウサギ小屋に投げ入れてさ。そのせいでウサギ小屋が燃えちゃって、生まれたばかりの子ウサギが4羽も犠牲になった……合格取り消しなんて超甘いよ。だって普通に考えたら警察案件の犯罪じゃない?」

同意するようにムツミが大きく頷く。おばあちゃんが徘徊しなければ、あと少しで、忍ばせたナイフを突きつけ、月山に蹴りを付けられたのに、と千花はそう思いながら、ムツミとの話を続けた。

「ほらここ。ミミの背中の傷は、火事のとき子ウサギを庇ってできた火傷の痕だよ。ホント、許せないよね」

膝からおろすと、ミミは元気そうに芝生を走り仲間たちの群れに加わった。

そんなウサギたちを、千花とムツミが並んで眺める。

「この学校に来なければ、ミミは辛い思いしないですんだ。だいたい、この子達にとってウチの中庭は狭すぎるんだよ。近所の小学校が統合で、廃校することになったからって、大人たちが簡単に引き取ってさ、無責任すぎる」

「確かにね、だけどこの子達はもう野生で生きられないから、癒しパワーをもらってる私たちがお世話でお返しするしかない」

ムツミがベンチを立って、箒を手にとる。飼育小屋にむかうムツミの背中が眩しくて、千花は目を細めた。

「うん。だけどこの気持ちだって、私たちのエゴなんだと思う」

ムツミが振り返って一瞬、千花を睨む。そして、ため息をついて千花に歩み寄り、千花に右手を差し出した。

「千花ちゃんは考えすぎだよ。そんなに色々考えて、疲れない?」

あ、これは「その話つまんないから、もういいよ」って意味だ。

千花は俯いてゴクリと唾をのんだあと、顔を上げてムツミの右手に手を伸ばした。

千花の手がムツミに届く前に、今度は千花の腕をムツミが掴んでぐんとひっぱる。

驚いた千花が「わぁ!」とあげた声で、ウサギたちが一斉に穴を掘り始めた。

部活に行くムツミと別れて、一人で玄関に向かう廊下を歩いていると、反対側から成美先生が歩いてくるのが見えた。

本来なら、千花から駆け寄って昨日のお礼を言うべきなのかもしれない。だけど、千花は学校でおばあちゃんの話をしたくなかった。しかも、たくさんの生徒や先生が行き交う廊下で、家族の話を誰かに聞かれるのは絶対に嫌だ。

すると成美先生の方から、千花に声をかけてきた。

「山吹さん、ついて来てください」

2階の角にある音楽準備室に、千花は初めて足を踏み入れた。収納から溢れている書類や楽器などが雑多に散らかる部屋は、倉庫なのか書斎なのかよく分からないけど、クーラーが効いていて涼しい。

成美先生に促されて、千花は柔らかいクッションの椅子に座った。

成美先生の方は、木箱を立てて、そこに腰を下ろしている。部屋の壁際には、成美先生が椅子がわりにしている箱と同じものがいくつも積み重なっていた。

「コーヒー、緑茶、ハーブティー、どれにしますか?」

洗い場の横に、コーヒーミルや急須が置いてあるのが見えた。

「いらないです。私、早く帰らないといけないので」

「そうですね、では単刀直入に聞きます」

千花は、膝に乗せている両手を強く握った。

「山吹さんは、おばあさんと二人暮らしですか?」

「いいえ」

「そうですよね。家庭状況表を見たら、お父さんとお母さん、妹さんもいるはずです」

成美先生がそう言ったあと、別にいけないことを聞かれているわけではないのに、なぜか千花は後ろめたさを感じて、黙ってしまった。

「お父さんとお母さんは、共働きですね?」

「……はい。今、二人とも海外出張に行ってます」

「わかりました。正直に答えてくれてありがとう。正直に言うと、山吹さんの今の状況は、厚生労働省が規定したヤングケアラーに当たると思ったのです」

「ち、違います! うちは普通の家庭です!」

大声を出してしまったことに自分自身でも驚きながら、千花は椅子を立った。

足元に置いていたリュックを掴んで、急いで出口に向かう。

「待ってください、山吹さん。こんな話があります」

千花は足を止めて、成美先生を振り返った。

「渡り鳥の白鳥は、地図もないのに遠い距離を道に迷うことなく行き来する習性があります。彼らは、太陽の位置や、星座の位置、地球の磁場を道標にして飛行しているんです。私はね、人間にも、白鳥と同じような能力があるんじゃないかと考えているんです」

真面目な表情で話す成美先生の側で、湯沸かしポットのお湯が沸騰しはじめる音がした。

千花は、何も言わずに走って音楽準備室を出て、後ろ手にドアを閉めた。

自分を落ち着かせるように、大きく息をはいたあと、放課後の誰もいない廊下を歩く。

音楽室の隣に理科準備室がある。その壁沿いに大きな棚があり、鉱物標本がずらりと展示してある。

水晶、翡翠、蛍石、瑪瑙、柘榴石、蒼玉……と、手のひらサイズの宝石鉱物が几帳面に並んでいる。

廊下を歩きながら、千花はふと、見慣れないものがあることに気づいた。

千花のちょうど目線の高さ、上から二段目の棚に、幾つものフラスコが置いてある。フラスコの中には、小ぶりの草花が入っていてプランターとして使っているようだ。

千花は棚に近づいた。

手前のフラスコに目を凝らすと、クローバーのように丸い深緑の葉が重なり合っているのが見えた。

成美先生の優しく見える笑顔の裏には、危険な本性が隠れているかもしれない。

千花は、ものすごく嫌な予感がした。

卒業まであと半年、なるべく成美先生と関わらないようにしよう。

そう胸に誓って、嫌な予感を振り払うように、千花は走り出した。

⚪︎

「あいつ、訳ありで一年も休んでたんだって」

「なにそれ、全然説明なかったじゃん」

海野の取りまきの吉沢が、すかさず返す。

「ヤバいこと隠してるから説明なんてできないんだろ。俺、またとんでもない爆弾ネタつかんじゃったわ」

海野がわざとらしく言うと、席についている千花の横を通って、和田が男子のグループに駆け寄った。

「なになに? 絶対言わないから、私にも教えてよ、海野」

すると、男子グループの笑い声がいっそう大きくなった。

朝からずっと、教室の後ろの方で海野たちがやけに大きな声で話している。

海野たちの騒ぎを聞きながら、千花はホームルーム前の時間を使って昨日やり残した宿題に取り組んでいた。

家のことをやって、おばあちゃんの様子も見ていたら一日があっという間に終わってしまう。途切れ途切れの勉強時間では、勉強に集中することができなくて宿題も手につかなかった。

こんな事でさえ、自分のペースを乱されていく息苦しさを、千花はこの半年ずっと感じている。

チャイムが鳴って、成美先生が教室に入ってきた。

「先生、質問でーす!」

「海野くん。まだ挨拶もしていませんよ」

「挨拶よりも、もっと、めちゃくちゃ重要な事です」

挑発的な海野に、成美先生は涼しい微笑みを向ける。

「ほぉ、なんですか」

「先生って、ここに来る前、一年間休んでたんですよね?」

一瞬間、沈黙が流れた。

そのあとすぐに、成美先生は出席簿を開いて視線を手元に落とした。

「そんな事ですか、大したことじゃないですね。それではホームルームを初めます」

「あ、はぐらかすんだ。どうなっても知らないよ、成美先生」

海野が、意味ありげに成美先生を睨みつける。

千花は、何が起きているのか理解できないまま、海野と成美先生を交互に見た。

「出欠をとります。はい、阿部くん。井上さん……」

それから成美先生は何事もなかったように、いつも通り出欠をとりはじめた。

◇

家に帰ると、またおばあちゃんがいなかった。

千花は慌ててリュックを置くと、妹の千早にあてて、走り書きのメモを残して再び外に飛び出した。

外はもう、日が傾きかけている。

そういえば……。

千花は河川敷にむかうことにした。こないだ、交番で保護されたときも、確か河川敷におばあちゃんがいたと、お巡りさんが言っていた。もしかしたら、河川敷になにかあるのかもしれない。

千花はふと、成美先生が話していた白鳥のことを思い出した。

『人間にも、白鳥と同じような能力があるんじゃないかと考えているんです』

「おばあちゃんも同じような感じかな。もしかして」

誰にも聞こえないくらい小さい声で、千花は思ったことをそのまま独り言にしてみた。

夕方の河川敷は9月の焼けるような夕日に包まれていた。

時折、夏の名残のぬるい風が吹くと、それに合わせて、河川敷の芝はサラサラと揺れた。河川敷の歩道を小走りで走っていると、何人かのジョギングしている人とすれ違った。千花は走りながら、いつもみる大きな川と、その大きな川をまたぐ、大橋をぼんやりと見て、どうして、私がこんなことしなくちゃいけないんだろうって思った。

少しして、河川敷の芝に座っているおばあちゃんが見えた。そして、おばあちゃんの隣には、スーツ姿の人がいた。

誰かと話していて、また、誰かに迷惑かけているんだ。まったくもう。と千花はうんざりした気持ちになった。

「おばあちゃん!」

千花は大きな声で呼んびながら、走るスピードを早めて、おばあちゃんの方へ駆け寄った。

すると、スーツの人がおばあちゃんより先に私の方に振り向いた。スーツ姿の人は、成美先生だった。

「え、成美先生」

「山吹さん、やはり来てくれましたね。これが白鳥ってことです」

成美先生は、最初からおばあちゃんのことがわかっていたように言ったので、千花は、はっとした。

「成美先生、白鳥ってそういう意味だったんですね?」

「そうです。山吹さんのおばあさんは、ただ闇雲に歩いていた訳ではありません。ちゃんと迷わずに来ていたんですよ。おばあさんにとって、特別な場所に。ですよね? 山吹ハナノさん」

そう言って、成美先生は、おばあちゃんに語りかけた。

「星が瞬いて、本当に綺麗だねぇ。トシさん、まだ来ないのよ。一緒に星を見ようって言っていたのに……」

「人を待たせる人のほうが、洒落た人ですから」

「そうなのよ。トシさんは、いつも私のことを待たせるの」

ははは、と成美先生が笑うと、おばあちゃんも一緒になって笑った。千花はそんな二人の姿を見て、一気に肩の力が抜けてしまった。

「おばあちゃん、帰るよ。おじいちゃんは、もう来ないんだから。それにまだ夕方で星なんか見えないでしょ」

「山吹さん、ハナノさんは今、心の目で星を捉えているのです」

「はあ……」

千花は成美先生が何を言いたいのか、わからなかった。

「つまり、私が言いたいのは現実の目に映ること、すべてが真実という訳ではないということです」

「――先生、どうしておばあちゃんがここにいるってわかったんですか?」