「あれ、琴子ちゃん。今日は珍しいところにいるんだねぇ」

昼休み、体育館の裏でしゃがんでいると林さんに話しかけられました。

林さんは、うちの高校で働いている用務員のおじさんです。用務員という職業がどのような業務を担っているのかはよく知りませんが、林さんはいつも竹ぼうきを片手に校内をうろついていて、わたしを見つけると気さくに話しかけてきます。

わたしはそんな林さんのことが好きなわけではありませんが、特別嫌いでもありませんでした。

なんなら、この学校の中で一番話せる存在と言っても過言ではありませんでした。

「ねぇ林さん。トギタイオリって子、知ってる?」

わたしはイヤホンを外し、林さんに質問しました。

昼休みに入ると、わたしはご飯を全速力で平らげて職員会議の音声を繰り返し聞いていました。イヤホンをつけると音が先ほどより明瞭に聞こえたので、騒々しい教室やグラウンドから離れ、人気のない体育館裏でひたすら音声に集中していました。

灰色の作業着に身を包んだ林さんは、竹ぼうきで木の葉をすべらせながら近づいてきました。

「トギタさんね。よく知ってるよ」

「うっそ。どんな子?」

「静かな子だよ。よくここでご飯を食べてたなぁ」

ここで? と口にしながら、わたしは地面を見つめます。

体育館の裏にははじめて来ましたが、お世辞にも居心地のいいところとは言えませんでした。地面には小石が多くて座る場所などなく、苔むした岩や壁は全体的に湿っぽくて、こんな場所で呼吸をしたくないとさえ思えました。

「その子って今、不登校なんだよね。なんでか知ってる?」

わたしはいったん音を止め、林さんに向き直りました。

音声によると、トギタイオリはわたしと別のクラスの同級生であり、今は学校に来ていないようでした。

林さんは先生たちよりも長く勤めている、この学校の主とも言える人なので、なにか情報を持っているんじゃないかと思いました。

「不登校? そうか、知らなかったなぁ。最近見かけないと思っていたけれど」

「林さん、そういうの教えてもらわないんだ」

「そりゃそうだよ。私は立場上、生徒さんの情報は聞かされないからね。たとえば琴子ちゃんが不登校になったとしても、私はそれを知る機会がないんだよ」

林さんの少し寂しそうな表情に、わたしは苦笑で応えました。林さんの穏やかな口調は、先生たちよりもよっぽど先生然としているな、と思いました。

わたしはブレザーのポケットから紙を取り出しました。

それを林さんに差し出します。林さんはほうきを脇に挟み、受け取りました。

「今朝、クラスが大騒ぎだったの。学校の全クラスにこういうのが置いてあって」

林さんに渡したのは、〈クスモトさんは呪われています 近づかないでください〉と書かれた、あの手紙でした。

わたしは今朝、封筒の中身を読んだあと、それらをもとに戻しました。ですがあの手紙だけは密かに抜いていました。その行為に特に意味はないのですが、不意に、お守りのように持っておきたくなったのです。

先生たちはもしかしたら、手紙がないことに気づくかもしれません。でもたいした問題にはしないでしょう。全クラスで見つかった封筒のうち、ひとつくらい内容物が足りないものがあったとしても気づかない——あるいは気づいたとしても、軽く流すはずです。そんなことよりも重要なのは、誰かこの封筒を作り、教室に置いたのか、ですから。

紙をじっと見ている林さんに、私は続けます。

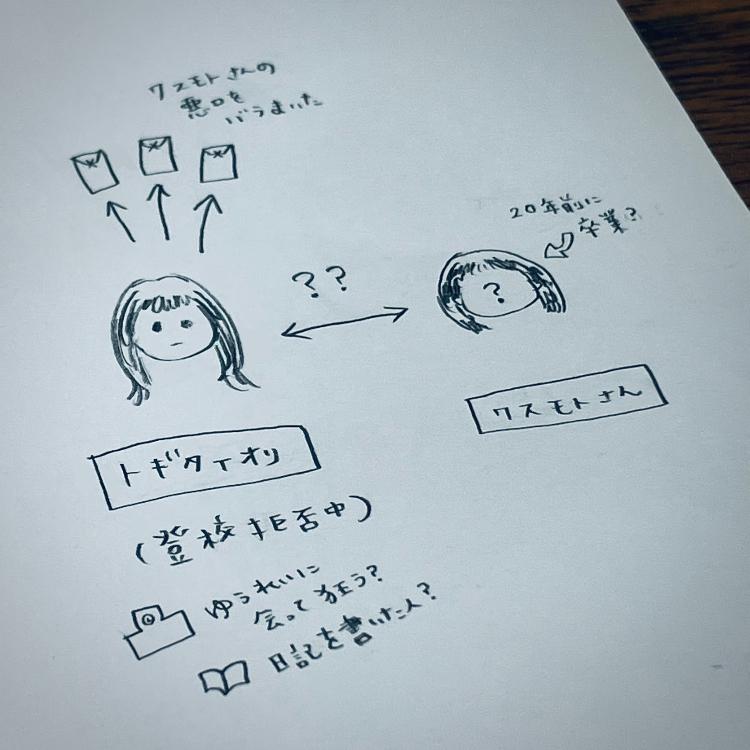

「それでね、その紙を封筒に入れて教室に置いたのがトギタイオリって生徒なんだって。先生たちが言ってる」

スマホの録音から先生の声を拾うのは困難でした。それでもこの昼休みの間、スマホを最大音量にして何度も聞き直し、おおよその事実が判明しました。

この封筒と中身を作成したのは、おそらくトギタイオリという女子生徒であること。

彼女は学校に来なくなって半年が経つということ。

この封筒を作成したのがトギタイオリだとわかった理由は、この封筒に書かれた筆跡と彼女の筆跡がそっくりであるからということ。彼女の筆跡はかなり特徴的なもので、全体的にが右下がりであり、彼女のクラスの担任が一目見ただけでわかったということ。おそらく昨夜か今朝にでも彼女が学校へ来て、全クラスに封筒を置いたと推測されること。

そして。

封筒の中身のうち、ウェブサイトのキャプチャー以外はすべて手書きで書かれており、そのすべてが同じ筆跡であること。

「封筒の中身は、その手紙以外にもいろいろあったの。たとえば誰かの日記のコピーとか、いたずらで作ったみたいなクスモトさんのプロフィールとか……。クスモトさんって人を悪く見せるものだった。でも、ちょっとおかしいんだよ。おかしいのは日記。封筒に入ってた日記の内容は、日記を書いた人が夜の理科準備室に入って、幽霊みたいなものに会って頭がおかしくなった……みたいな内容なんだけど、変なの。先生の話によると、この日記もトギタイオリが書いてることになるの。たしかに、今思うとあの日記とその手紙の字は同じだから、両方ともトギタイオリが書いたのはたしかなんだろうけど……だとしたら、少し変な気がする。うまく言えないけど……」

わたしは最初、この日記を書いたのはクスモトさんだと思っていました。

なぜなら冒頭に、〈以下はあの女の日記です〉と書かれていたからです。ここでいう〝あの女〟は、クスモトさん以外に思いつきませんでした。

この日記を書いた人物は、おそらくいじめを受けていた。お弁当を捨てられ、スカートを切られ、心を病んでいた。そしていっそ狂ってしまいたいと思い、幽霊に会い、狂った……。その姿は幽霊に〝呪われた〟ようにも見えました。〈クスモトさんは呪われています 近づかないでください〉——手紙のメッセージと照らし合わせても、やはり、日記を書いたのはクスモトさんなのではと思えるのです。

でも、日記を書いたのがトギタイオリとなると、どうなるのでしょう。

トギタイオリはクスモトさんになりすまし、日記を書いた。彼女が狂っていると印象づけるために。〈以下はあの女の日記です〉の文章は、そう誘導させるためのもの。

ということは、この日記に書かれている内容はすべてフィクションなのでしょうか?

この高校にはもともと旧校舎の怪談がありました。トギタイオリはそれを利用し、ゼロからストーリーを捏造してクスモトさんを陥れた。それが真実なのでしょうか。

「また出たんだねぇ」

林さんはわたしの言葉などそっちのけで、竹ぼうきの先端に顎を乗せてニコニコしていました。

「出たって?」

「いや。クスモトさんの話がね」

「クスモトさんのことも知ってるの?」

「彼女はここの生徒だったんだよ。二十年前だったかなぁ。私がここで働きはじめた年、彼女は高校二年生だったんだ」

その話は、にわかには信じがたいものでした。

つまり、この封筒にまつわるふたりの登場人物は、いま高校生であるトギタイオリと、大昔に高校生だったクスモトさんだというのです。

わたしはクスモトさんも、この学校の在校生だと想像していました。そうでなければトギタイオリが校内でクスモトさんを中傷する意味がありません。クスモトさんと、クスモトさんを知る生徒たちがここにいるからこそ、この嫌がらせは成り立つのですから。

たしかに職員会議の音声では「クスモトさんとは誰なんだ」という言葉はありました。ですが、新任の先生かなにかなのだろうと適当に解釈していました。

「でも、クスモトさんなんてほかにもいるんじゃない? 林さんだってこの学校の生徒の名前全員知ってるわけじゃないでしょ。去年卒業したばっかりの、ほかのクスモトさんかもしれないし」

「いや。このクスモトさんは、二十年前にここにいたクスモトさんだよ。間違いない」

「なんで言い切れるの? ……じゃあなんで、トギタイオリはそのクスモトさんが呪われてるなんて言いふらしてるの?」

クスモトさんが二十年前に卒業した生徒だとしたら、ふたりには相当な年の差があるはずです。ふたりはどんな関係なのでしょうか。年の離れた友人? 実は親戚? だとしても、トギタイオリがとうの昔に卒業しているクスモトさんのことを学校で言いふらす意味がわかりませんでした。そんなことをしても、今の生徒は誰もクスモトさんのことを知らないのです。

まったくもって理解できません。

「さぁ……なんでだろうねぇ」

林さんは変わらずニコニコと笑みを浮かべていました。

わたしにはその表情が、なにかをはぐらかされているような気がしてなりませんでした。

「トギタイオリって、いつもここにいたんだよね。それってなんで? ご飯なら教室で食べればいいのに」

「なんでだろうね。彼女はあまり自分のことを話さなかったから」

「……林さん、さっきクスモトさんのことを『また出た』って言ったよね。それって、前にも同じようなことがあったってこと?」

問い詰めると、林さんのごつごつした手のひらが伸びてきて、わたしの頭の上に触れました。

「探偵ごっこはおよしなさい。そういうのは先生たちにまかせておけばいいんだよ」

林さんの手がゆっくりとわたしの髪を撫でていきます。

その、小さな子どもでも扱うかのような振る舞いがなんだか癪に障り、わたしは林さんの手を跳ね除けました。

「ばかみたい。先生なんてなんの役にも立たないじゃん」

「そうだとしても。……そういうことをしていると、きみまで闇に引きずり込まれてしまうからね」

「なにそれ。もういい、自分で調べるから」

林さんの腕からトギタイオリの手紙を攫うと、わたしは教室に戻りました。

席に着くと同時に本鈴が鳴り、先生が入ってきます。わたしはその授業中、ノートに落書きをしながらずっとふたりのことを考えていました。

わたしはなぜ、この事件に惹かれるのでしょうか。

なぜ、トギタイオリとクスモトさんのことを知りたいと思うのでしょうか。

わたしは彼女たちのことを知りません。だからこそ、わたしがあの封筒を最初に開いた第一発見者であっても、いじめの犯人だと疑われない確信があったのです。わたしと彼女たちにはまるで接点がないのですから。

それでいいはずでした。なのになぜか、わたしはこの事件に関わりたいと思っていました。

いえ。

きっと、巻き込まれたいと願っていたのです。