放課後、学校帰りのことだった。街中を歩いていると、すぐ近くから名前を呼ばれた気がして我に返る。

顔を上げると、紫之宮神社の鳥居が見えた。いつの間にか神社へ続く通りまで来ていたらしい。

神社の入口には、黒い影。

僕に声をかけてきたのは、例の黒猫……ではなかった、ネコ太郎だった。ネコ太郎は僕を見るやいなや、てんてんと軽やかにやってきて足に絡みついてくる。

しゃがんで喉を撫でてやっていると、スマホが鳴った。スマホの画面には、『凪』の文字。僕は通話ボタンをタップした。

「もしもし、凪?」

『やっほーしお。今なにしてる?』

「べつになにも。ちょうど帰ってるとこ。それより、いきなり電話なんてどうしたの?」

『いや。なんとなくどうしてるかなって思ってさ。迷惑だった?』

「いや、べつに」

まるで恋人同士のような会話に、僕は思わず苦笑する。

なんだか、夢のようだ。凪とまた、こんなふうに話せるなんて。

『しお、最近どう?』

「べつになにもないけど。凪は?」

『あー、俺はあれだな。初の中間で、赤点ふたつとった!』

「勉強しなかったのかよ」

『したけど、山が外れたんだよ。……あ、それからさぁ、俺、彼女できた』

「ふぅん……」

あまりにナチュラルにビッグニュースをぶっ込んできたものだから、一瞬スルーしそうになる。

「えっ!? ちょっと待って、彼女!? 凪が!?」

スマホを落としかけた。

『……なんだよ、悪いか』

「いや……べつに悪くはないけど……ちょっと意外で。凪、好きな子いたんだ」

『おな中だった坂下だよ。坂下真由。覚えてるだろ?』

「坂下って……」

すうっと、記憶があの頃に引っ張られる感覚に陥る。

その名前には、もちろん聞き覚えがある。中学のとき、凪が片思いしていた女の子だ。僕と凪が喧嘩したきっかけになったひとでもある。

「……もしかして、そのことを言うためにわざわざ?」

『言うかどうか迷ったんだけどさ、しおにはいろいろ迷惑かけたし、話しておきたいなって。……こんな話、しおは気分悪いかもしんないけど』

当時の記憶がよみがえり、胸が痛む。

たとえ彼女が悪いわけではないと分かっていても、僕が彼女に感じる感情は気分が良くなるものではない。

彼女がいなければ、僕はあんなに辛い思いはせずに済んだのに、と、どうしても思ってしまうのだ。

だけど、感じた思いはそれだけではなかった。

『まだ好きだったのか、とか思ってるんだろ?』

本心を言い当てられて、心臓が跳ねた。

『じぶんでも重いなとは思うよ。しおをあんな目に遭わせておいて、それでも真由が好きなじぶんに罪悪感もあった。だけど、それでも好きだったんだ』

その言葉で、凪のなかの葛藤が垣間見えた気がした。

『大人になったら、結婚したいと思ってる』

「……そうか」

ようやく気付いた。

そうだったのだ。

凪は、本気で彼女に恋していたのだ。

当時、凪から噂を流した理由を聞いたときは、くだらないと思った。

そんなことのために僕を裏切ったのかと。それなのに凪は謝るどころか逆ギレしてきて、余計に腹が立った。

あの頃の僕は、凪の気持ちに共感することができなかった。

だけどもし、今僕が凪の立場だったら?

たとえば僕にどうしようもなく好きなひとがいて、そのひとが凪を好きかもしれないとしたら。

凪のことは好きだ。裏表がなくて良い奴だし、凪の明るさには何度救われたか分からない。

だけど、だからこそじぶんと比べて、自信を失くしてしまうかもしれない。

たとえばそう。もし、僕より先に凪が桜と出会っていたら。

考えただけで、胸に針が刺さったような痛みを覚える。

あのときはまったく理解できなかったけれど、今なら凪の気持ちが少し分かる気がした。

少なくとも凪にとっては、〝そんなこと〟ではなかったということ。

彼女のことを本気で好きだったから、怒ったのだ。

思えばあの頃、僕たちのあいだに隠しごとなんてないと思っていた。

だけど僕は、凪に好きなひとがいるだなんてこれっぽっちも知らなかった。凪はなぜ、僕に好きなひとがいると打ち明けてくれなかったのだろう。

彼女が僕を好きかもしれないと思っていたから?

……違う。

僕が、話す機会を与えなかったのだ。

僕は当時、恋なんてまったく興味がなかった。たとえそんな話になっても、軽く聞き流していただろう。もしかしたら、凪は話してくれていたかもしれない。僕が聞き流して、覚えていないだけで。

凪とは話が合うと思っていた。

けれど、違う。

凪は、僕に話を合わせてくれていたのだ。

ずっと、じぶんばっかりが被害者だと思っていたけれど。

思いを踏みにじっていたのは、僕も同じだったのかもしれない。

なんで今まで気付いてやれなかったんだろう……。

彼の気持ちに気付けなかったじぶん自身に、猛烈な不甲斐なさを感じる。

「……凪、あのときはちゃんと話を聞いてやれなくてごめん」

改めて謝ると、凪がスマートフォン越しに狼狽えるのが分かった。

『な、なんだよ、急に』

「……ううん。なんかそう思ったんだよ」

ごめん、ともう一度謝ると、凪は照れくさそうに、

『よく分かんねーけど、まぁ、うん……』

と頷いた。

「……それから、おめでとう」

心からの言葉を贈ると、凪はやはり照れくさそうに『ありがとう』と笑った。

今さら気付くなんてと思うけれど、気付けないままでいるよりはずっといい。

凪の本心と僕自身の過ちに気付けた今、少しだけ、あの日のじぶんが救われたような気がした。

『……それで、お前はどうなんだよ?』

「え? どうって、なにが?」

『前、電話で話してくれた女の子だよ』

「……桜のこと?」

『おぉ、下の名前で呼ぶ仲なんだな』

凪がどこか楽しげな声を出す。なんだか凪とこういう話をするのは変な感じがする。

『告白はしないのか?』

「はぁ!? こ、告白なんてしないよ!」

『なんで? 好きなんだろ?』

「……それは……いや、でも桜とは出会ったばっかで、お互いのことまだぜんぜん知らないし。……それに、桜が僕をどう思ってるかも分からないし……」

ごにょごにょと口のなかで言い訳を並べていると、凪が呆れたようなため息をついた。

『出会ったばっかとかそんなの関係ないだろ。それにお前、両想いって分かってなきゃ告白しないのかよ』

ぎくりとする。

「……だって、もしふられたらぜったい気まずくなるだろ」

もしかしたら、関係が終わってしまうかもしれない。

それだけじゃない。彼女にはいろいろと秘密があり過ぎる。そこがいちばんひっかかっている部分でもあった。

「……正直に言うと、彼女のことを本当に好きなのか、よく分からないんだ。たしかに彼女にはいろいろ感謝してるし、いっしょにいると楽しいけど……」

スマホの向こうから、凪のため息が聞こえてくる。

『しおはさぁ、なんでもかんでも難しく考え過ぎなんだよ。そもそも、好きかどうかって悩んでる時点で、お前のなかを占めるその子の割合はじゅうぶん高いってことだろ』

ハッとした。返す言葉もなかった。

凪の言うとおりだ。

彼女が休みだと知るとやっぱり気分が沈むし、ふとしたとき、彼女のことを思い出す。

いつからか関係のないことまで彼女と結びつけてしまったりして、僕の思考回路は最終的に必ず彼女へと行き着くようになってしまった。

気付けば桜のことばかり考えているじぶんが、当たり前になっている。

『そもそもしおは、ひとりになるためにそっちに行ったはずだろ? 今の状態だって、想定外なんじゃねーの?』

言われて考える。

そういえばそうだ。僕は今、ここへ来た頃に考えていた未来とまったく違う未来を歩いている。

いつから僕は、ひとりじゃなくなっていたんだろう。

「……凪、なんか恋愛のプロフェッショナルみたいですごいな」

『バカにしてるよな?』

「してないしてない。素直に感動してる」

『本当かぁ?』

思えば、こんなふうに凪と軽口を叩けているのも、彼女の言葉に影響されたからだ。

桜はいつだって突飛なことを言うが、決して間違ったことは言わない。

「それにしても……僕たち話さなくなってずいぶん経つのに、凪は僕のことよく分かってるな」

『ふん、まあな。一応、親友だったわけだし』

今度は凪が照れくさそうに言う。

『……あ、今のはその、特別な意味とかはないからな?』

「分かってるよ」

気を遣うような言葉が返ってきて、僕は少し笑う。

そのたったひとことでも、凪が僕との関係にずっと悩んでくれていたことが理解できた。

鞄から、小さな包みを取り出す。

なかには、雑貨屋で悩みに悩んだ末に買った、黒猫が桜の枝をくわえているキーホルダーがある。

彼女と出かけた日曜日、街の雑貨屋に寄ったときに見つけた。

桜の花と黒猫が彼女のイメージにぴったりで、彼女と別れたあともう一度お店に戻って買ったプレゼントだ。

凪と仲直りできたお礼として、彼女にプレゼントするつもりだった。

結局、あの日以降彼女は学校に来ていないので渡しそびれていたが……。

通りの先、結賀大学附属病院のほうを見やる。

病院に行けば、彼女に会えるだろうか。

向き合いたい。今度こそ、ちゃんと。そう、覚悟を決めたときだった。

「にゃっ」

足元にいたネコ太郎が、突然駆け出した。

「あっ、おいっ……!」

反射的にネコ太郎のあとを目で追いかける。息が止まった。

「…………」

『どうした、しお?』

突然沈黙になったことを怪訝に思ったのか、凪が僕を呼ぶ。我に返った。

「あっ……ごめん。ちょっと用事思い出した。悪い、電話切るね」

『お、おう。じゃあまたな』

怪訝そうなままの凪と通話を切り、僕はもう一度ネコ太郎が駆けていったほうへと目をやる。

ネコ太郎が駆けていった先、神社の参道のなかほどのところに、桜がいたのだ。桜は、一本の銀杏の木のそばに立って、どこかぼんやりと空を見上げている。

風が吹き、顔にかかった髪を耳にかける仕草をしながら、彼女が不意にこちらを見た。

「あっ」

桜が僕に気が付く。それまでなんの表情もなかった桜の顔に、みるみる笑顔の花が咲いていく。

「汐風くんだ!」

僕は軽く手を上げ、スマホをポケットにしまいながら彼女のほうへ歩いていく。

対照的に、桜は僕のもとへ軽やかに駆けてきた。

次の瞬間、なにかにつまづいたのか、桜の身体が傾いた。

「わっ」

「危ないっ!」

僕は慌てて手を伸ばし、彼女の傾いた身体を抱き止めた。

「大丈夫!?」

「あ、う、うん。ごめん……」

桜は曖昧に笑いながら、体勢を立て直した。

「君……なんでこんなところにいるの。最近学校来てなかったから、心配したんだよ」

「あー……うん。ちょっと風邪気味で」

桜はやはり曖昧に笑いながら言う。

「風邪気味のひとが散歩なんかして大丈夫なの?」

「大丈夫大丈夫! 私の先生過保護だからさ。私はぜーんぜん平気なのに、念のため学校は行っちゃダメって」

「そりゃそうだよ。患者になにかあったら医師は責任取らなきゃいけなくなるんだから」

身内に医者がいるものだから、言葉につい熱がこもってしまう。

「分かってる。だから、学校は我慢するから神社に行かせてって頼んだの。学校より近いし」

そういう問題ではない気がするのだが。

いたずらっ子のように笑う彼女に、僕は苦笑する。

「……まったく、君はわがままなんだから」

「へへっ! 聞こえませーん」

桜は両手で耳を塞ぎ、僕に背中を向けて歩き出す。

どうやら神社のなかへ向かうつもりのようだ。

のんびり歩く彼女の背中を、僕もゆっくりと追う。

白いワンピースをまとった桜は、こうして見ると本当に天使みたいな女の子だと思う。軽やかで、しなやかで、そして同時にどこか儚げで。手を伸ばして、その存在をこの手で確かめてみたくなる。

「ねぇ、汐風くん」

歩きながら、桜がくるりと振り向いた。

「汐風くんはなんでここに来たの?」

彼女に見惚れていたことがバレてやしないか、一瞬頭のなかが真っ白になった。

「……ネコ太郎」

「ネコ太郎?」

慌てて口をついた言い訳は、彼女と初めて会ったときと同じ『猫』だった。

「ネコ太郎を追いかけてきたら、君がいたから」

答えると彼女は、なぁんだとつまらなそうに口を尖らせた。

「私を探してくれてたのかなって思ったのに違ったんだ。残念!」

どきりとした。

「えっと……その」

ネコ太郎を追いかけてきたのは本当だけれど、君に会いたかったのも事実だ。

そう言ったら、彼女はどう思うだろう。

ちらりと桜を見る。目が合うと、桜はぷっと小さく吹き出した。

「?」

「なーんて、冗談だよ!」

「え、じょ、冗談?」

「うん! 汐風くんったら、そんなに困った顔しないでよ」

ふふふっと楽しそうに笑う桜に、僕は息を吐く。

「まったく君は……。でも、思ったより元気そうでよかった。突然休むから心配したんだよ」

さりげなく話題を変えると、桜は特に不審がることなく笑った。

「ごめんね、心配かけて」

「来週は学校来られそう?」

「うーん、どうだろう。先生次第だからなぁ」

「……そっか」

彼女の返答に、落胆する。

彼女ならなんとなく、来週はもちろん行くよ! とか、そういう無責任だけど前向きなことを言ってくれる気がしたのだ。

「先生ってば、桜のこと大好きだからさー。桜をひとりじめしたいのかも」

くすくすと笑う桜を見ると、彼女の頬にはうっすらと赤みが戻っていた。よかった。

「……あ、そういえば、昨日の虹見た?」

桜がおもむろに空を見上げる。つられるように僕も顔を空へ向けた。

「え、虹? そんなの出てたっけ?」

「出てたよ〜! 見なかったの? もったいないなぁ」

思い返してみるけれど、ぜんぜん覚えていない。彼女に視線を戻し、訊ねる。

「何時頃?」

「午後の一時くらいかな。ほんの少しの時間だけね、雨上がり、すごく大きな虹が空に架かってたんだよ」

そういえば、このところ虹なんてしばらく見ていない気がする。

顔を上げていれば、ふつうに気付けたはずなのに。

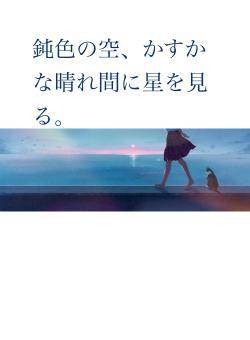

もう一度空を見上げる。

今日は雲ひとつない晴天で、少し汗ばむくらいの陽気だ。

そういえば、彼女といるときの空はいつも青々としている気がする。

「すごくきれいだったんだよ。私、生まれて初めてあんな大きな虹見たよ!」

「生まれて初めて……?」

「うん!」

桜は元気よく頷き、石畳の上を跳ねるように歩いていく。その背中を、じっと見つめる。

『――私、猫見るの初めてなの!』

『――学校に通ってみたくなったから転校してきたの。見てみてこの制服! どう? 似合う?』

『――手作りお弁当、私、食べるの夢だったんだよね!』

――黒猫に、学校にお弁当。そして虹。

彼女の言葉の節々には、いつも疑問を感じる。

彼女はいったい、これまでどんな生活を送ってきたのだろう……。

知りたいけど、知るのが怖い。

僕のなかで、相反する感情がせめぎ合う。こんな気持ちになるのは、初めてのことだった。

そのときふと、凪の声が頭に響いた。

『――お前、両想いって分かってなきゃ告白しないのかよ』

だって、拒絶されたら怖い。凪は怖くなかったのだろうか。

『しおはさぁ、なんでもかんでも難しく考え過ぎなんだよ』

そうなのだろうか。でも、簡単に考えるってどうしたらいいんだろう?

「汐風くん? どうかした?」

「あ……」

気が付くと、桜が僕の顔を覗き込んでいた。

蒼ざめた瞳には、僕が映っている。

ふと、彼女と出会ったときのことを思い出した。

『初めて会ったときから、君はなにかに怯えてるみたい。君は、なにに怯えてるんだろう』

そういえば、彼女は初めて会ったあのときから、まっすぐ僕を見てくれていた。

『私……名前がふたつあるんだ』

『名前がふたつあるなんてふつうじゃないから……その、こんなこと話したら、みんなにどう思われるかなって……ちょっと、怖くて』

目の前の僕に向き合ってくれていたし、じぶんともちゃんと向き合っていた。

名前の件を話してくれたあのとき、僕は嬉しかった。彼女が僕に心を見せてくれた気がして。

だって、僕は彼女にとって、何者でもなかったはずだから。

それに比べて、僕は。

未だに彼女と向き合うことを恐れて、悩んで、立ち止まったまま。

「…………」

奥歯を噛む。

ここで勇気を出さなきゃ、僕はまた、彼女と出会う前のひとりぼっちのじぶんに戻ってしまう。

この感情は、この先もきっと彼女にだけ抱くもの。もう確信していた。

どくんと心臓が弾む。心臓が全身に血を巡らせるためのその一音は、まるで僕の背中を押すかのように強く響く。

「……あのさ」

「んー?」

「これ、あげる」

僕は後ろ手に隠していた小さな包みを、彼女の前に突き出した。

「えっ、なになに?」

僕が差し出した手のなかのものは、まだ袋に包まれている。それだというのに、桜はすでに瞳を煌めかせていた。

まるで、ずっとほしかったおもちゃを初めて与えられた子どものようにはしゃぐ桜に、やっぱり買ってよかったと思う。

包みからキーホルダーを取り出すと、桜は声を上げた。

「わぁっ黒猫! しかも桜だっ!!」

開けていい? のひとこともなく中身を確認する彼女があまりにも彼女らしい。

「くれるの? いいの? 本当にいいの?」

桜は大きな瞳を嬉しそうに瞬かせて、何度も僕に確認する。

「だから、あげるってば」

そんなに喜ばれると逆にこちらが恥ずかしくなってくる。

桜の笑顔は不思議だ。

真冬にようやく差した春色の陽のような、優しいあたたかみがある。

ずっと、この子のそばにいたい。

本人を前に、あらためて桜のことが好きだと自覚する。

「ねぇ桜。あのさ、僕……ずっと君に言いたいことがあったんだ」

「言いたいこと? なに?」

脈動が加速していく。

「…………」

ふう、と一度息を吐き、意を決して彼女を見つめた。

「僕は、君のことが好きだよ」

ようやく言えた。なにも飾っていない、ありのままの本心を、彼女に。

彼女の秘密についてはほとんどが分からないまま。当然だ。

僕たちはまだ出会ったばかりで、彼女だって、僕のほとんどを知らない。

これから知っていく。それでいい。僕たちの時間はまだ始まったばかりなのだから。

「だから……」

言葉を続けようと彼女の顔を見て、息を呑む。

――しかし、桜は思いがけない顔をしていた。

まるで、きれいなガラスにヒビが入ったときのような。

嬉しいというより、悲しさが滲んだ心もとない顔。

とても言葉を続けられなかった。

「……ごめん」

返ってきたのは、たった三文字。だけど、僕を絶望に突き落とすにはじゅうぶん過ぎる三文字だった。

「汐風くんの気持ちはすごく嬉しい。でも、そういうことならこれは受け取れない」

「え……どうして」

「私はね、もうすぐいなくなるから」

頭が真っ白になる。

「どういうこと?」

「そのままの意味だよ。私はもうすぐいなくなるの。だから、私のことは忘れて」

「忘れるって……そんなの、できるわけ」

「ごめんね、これは返すね。ばいばい。汐風くん」

桜は僕にキーホルダーを返すと、逃げるように神社を出ていってしまった。

残された僕はひとり、その場で呆然と立ち尽くした。

――ばいばい。

桜はそう言った。またね、ではなく。

突き返されてしまったキーホルダーを見下ろして、僕は途方に暮れた。

***

どんよりした面持ちで家に帰ると、まだ五時前だというのに、珍しく蝶々さんが帰っていた。

「あ、おかえりしおちゃん」

返事に詰まっていると、怪訝に思ったのか、蝶々さんが振り返った。

「……どうかした?」

「いえべつに……それより蝶々さん、今日は仕事早く終わったんですね?」

「あぁ、うん。今日くらい帰って休めって、同僚に言われちゃってね」

「ずっと働き詰めでしたもんね」

「まぁね……。さて、しおちゃんも帰ってきたことだし、そろそろお夕飯の準備をしないとね」

そう言って、蝶々さんが台所に立つ。

僕は手を開く。手のなかには、彼女に突き返されてしまったキーホルダーがある。

「……あの、蝶々さん。これ、よかったらもらってください」

蝶々さんは振り返ると、わずかに戸惑いの色を浮かべてキーホルダーを受け取った。

「……あら、可愛い。どうしたの、これ」

「……なんとなく欲しくなって買ったんですけど、やっぱりいらなかったなって」

我ながら、苦しい言い訳だ。

けれど蝶々さんはなにも訊かず、

「……そっか。じゃあいただこうかな」

にこりと笑って受け取ってくれた。

なんてことないプラスチック製のキーホルダーなのに、それが手のひらからなくなっただけで、ずいぶん気持ちが軽くなったような気がする。

蝶々さんは嬉しそうにキーホルダーを目の前に掲げ持ち、どこに付けようかな、と嬉しそうに眺めていた。

なんとなく、蝶々さんにはすべてを見透かされている気がする。

でも、なにも言わないでいてくれるところが彼女らしい。ホッとしたような、だけどちょっと物足りない気がするような、複雑な気持ちが胸に広がる。こんな気持ち、とても言語化できそうにない。

「さて、とりあえずご飯の準備しちゃうから、しおちゃんも着替えてきちゃってね」

「はい」

返事をして、僕は階段に向かう。部屋に戻って部屋着に着替えてから、一階に降りて手を洗った。そうしてからリビングに戻ると、テーブルには既に夕飯が並べられていた。

いつものように椅子に座ると、テーブルに見慣れないものが置いてあることに気付き、首を傾げる。

「ビール……?」

蝶々さんはふだん、飲酒をしない。

どうしたんだろうと見ると、蝶々さんは僕の視線の意図に気付いたように笑って言った。

「今日はちょっと飲みたい気分だなって思って。しおちゃんもいっしょに飲まない?」

「えっ、いや、でも僕はまだ……」

狼狽する僕を見て、蝶々さんが笑う。

「違う違う、お酒じゃないよ。しおちゃんには私が特製ドリンク作ったから」

はい、と蝶々さんが僕の前にグラスを出す。

「えっ、なんですか?」

僕の前に出されたグラスには、みずみずしい泡がたくさん張り付いている。炭酸水だろうか。飲み物自体は、ほんのりとした桃色をしていた。

「桃のサイダーとかですか?」

蝶々さんとグラスを見比べながら訊ねると、蝶々さんは意味深に微笑んだ。

「まぁまず飲んでみてよ」

「……はい。いただきます」

グラスを引き寄せて取っ手を掴み、蝶々さんのビールジョッキと合わせると、かちんと小気味良い音がした。

ジョッキをぐいっと豪快に煽る蝶々さんにならって、僕もサイダーのグラスに口をつける。

ひとくち飲むと、ほどよい痺れと爽やかな甘酸っぱさが、舌から喉にかけてさらりと流れていく。

「……美味しい!」

あまりに美味しくて、僕は思わずグラスの中身をまじまじと見つめた。

「そう?」

「はい! これ、めちゃくちゃ美味しいです! 梅ですか?」

「そう! 無糖の炭酸に特製の梅酢を入れてみたの。しおちゃん、梅好きだったでしょ?」

「はいっ! すごい、すごい、美味しいです!」

感動のあまり口調が感情的になった僕を見て、蝶々さんは息を吐くように微笑む。

「よかった」

ついさっきまでまるで食欲なんて湧かなかったのに、梅サイダーのおかげか、いくらか食欲も湧いてきた気がする。

僕はお箸を持った。

今日の献立は、蝶々さん特製の生姜焼きだ。菜の花の胡麻和えもあった。

生姜焼きは僕のいちばんの好物だ。たぶん、僕が落ち込んでいることに気付いて、急遽献立を僕の好物に変更してくれたのだろう。

「……いただきます」

いつもなら、真っ先に生姜焼きに箸を持っていくところだけれど、僕はまず菜の花の胡麻和えを箸で掴み、ぱくりと食べた。

蝶々さんは少し驚いた顔をして、胡麻和えを食べる僕を見た。これまで出されてもずっと残してきたものだったから、僕が箸をつけたことが意外だったのだろう。

ごくん、と飲み込んでから、僕は瞬きをした。

「……あれ、美味しい」

「あれって」

蝶々さんがぷっと吹き出す。

「すみません。いや……なんかイメージでは、もっと苦いのかなと思ってて」

いざ食べてみると、案外食べやすい。というかふつうに美味しいし、程よい苦味のおかげで白米が進む。

食べ進めると、あっという間に小鉢を空にした僕を見て、蝶々さんはいつもよりわずかばかり無邪気な笑顔で、「でしょ? 案外ご飯に合うのよ、この苦味」と言った。

本当だ。ぜんぜん知らなかった。

食わずぎらいはするものじゃない。そう思いながら、僕は生姜焼きにかぶりついた。

食事のあと、食器を洗う蝶々さんの横で、僕は洗い終わった食器を布巾で拭いていた。

渡されたお皿を受け取り、拭いて食器棚にしまっていく。淡々と作業をこなしていると、蝶々さんが控えめに話しかけてくる。

「ねぇしおちゃん。あれ、本当に私がもらっちゃっていいの?」

「え?」

手を止め、顔を上げる。

あれって、なんだっけ? ほんの一瞬、分からなかった。蝶々さんと視線が交わって、すぐにあぁ、と理解する。

キーホルダーだ。桜にあげるはずだった、黒猫のキーホルダー。

「しおちゃんからプレゼントなんてしばらくぶりだったからすごく嬉しいけど、これをもらうべきは私じゃない気がするのよね」

蝶々さんは優しい微笑みを浮かべたまま、食器を洗い続けている。

「だれかにあげるつもりだったんじゃない?」

僕は蝶々さんから受け取ったばかりの食器を台に置き、ゆっくりと瞼をおろす。半分くらいじぶんの視界を潰したところで、僕は一度だけ瞬きをした。

食器に張り付いた玉のような水滴が、ゆるい曲線の上を音もなく滑り落ちていく。それをぼんやりと目で追いかけながら、呟いた。

「……でも、いらないって言われちゃったから」

呆れるほど、情けない声だった。

「そっか」

蝶々さんはそれ以上、追求はしてこない。

僕は自ら話し始めた。

「……実は僕、好きなひとがいるんです」

蝶々さんはほんの少し驚いた顔をした。

僕に好きなひとがいることに、ではなく、たぶん、僕が自らじぶんのことを話し始めたことに驚愕したのだ。今まで僕がじぶんから話をすることなんてなかったから。

だけど今は不思議と羞恥よりも、聞いてほしい、という気持ちのほうが強かった。

「まあ、ふられちゃったんですけどね」

「……どんな子なの?」

蝶々さんが柔らかな声音で訊く。ずいぶん心が弱っているのか、たったそれだけのことでも、涙腺が緩んだ。

「いつでも明るくて無邪気で……だけどちょっと変わった子なんです。ムードメーカーっていうか、トラブルメーカーっていうか。その子と知り合った瞬間、僕の学校生活は、思っていたものじゃなくなりました」

そもそも僕はこの街へ、ひとりになるためにやってきた。それなのに、彼女と出会った日、僕のなかのなにかが変わった。

きっともう二度と交わることはないと思っていた凪とも仲直りをして、新しい友だちまでできた。同性の友だちだけではなく、女の子の友だちまでできた。

今、蝶々さんに訊かれて頭のなかを整理して、実感する。

なにかが変わった、どころではない。僕の世界は、なにもかもが変わっている。

ぜんぶ、彼女が変えてくれたのだ。

「……こっちでの生活は、神奈川にいたときに思っていたものではまるでなくなったけれど、でも、今のこの生活は案外悪くないかもって、思ってたりして」

「そっか……しおちゃんも出会ったんだね。特別だと思えるひとに」

僕は彼女にふられてしまったし、彼女にとって僕は、さほど大切な登場人物ではないのかもしれない。

でも、僕にとっては大切なひとだ。それは間違いない。

僕はたぶん、彼女がいなかったら今もひとりのままだった。うずくまったままだった。だから、彼女には僕ができるかぎりの恩返しがしたい。ふられてなお、その気持ちは変わらない。それどころか、強くなるいっぽうだった。

「……あの」

僕は思い切って蝶々さんに訊ねた。

「……もし好きなひとが秘密を抱えて悩んでいたら、蝶々さんならどうしますか?」

蝶々さんは食器を洗うのをやめ、手を拭きながら小さく唸る。

「その子はなにも言ってくれないけれど、なにかを抱えているのは明らかで、その秘密のせいですごく辛そうなんです。でも、重要な内容はなにも教えてくれなくて……」

「……そうねぇ。状況がよく分からないけど、本人が言いたくなさそうなら、無理には聞かない」

興味本位で知りたいわけではないとはいえ、無理に踏み込むのはきっと違うと思うから。そう、蝶々さんは言う。

「やっぱりそうですよね……」

天井を仰ぐ。落胆の滲む吐息が漏れた。やっぱり、そっとしておくべきなのだろうか。

「……っていうのは一般的な考えで、私個人の意見としては、無理やりにでも聞き出すかな」

「えっ」

蝶々さんらしくない苛烈な発言に驚いて目を向けるが、その表情を見て、僕は開けていた口を閉じた。冗談を言っている顔ではなかった。

「私はちょうどしおちゃんと同じくらいの歳のとき、その選択をして後悔してるから」

彼女の口から発せられたたった二文字の言葉から、とてつもない重みを感じる。蝶々さんは、過去を思い出していた。

「それって、蝶々さんが中学生くらいのとき、失踪しちゃったっていう……?」

恐る恐る訊ねると、蝶々さんは「そう」と小さく頷いた。

「今でも後悔してる。あのとき、ちゃんと彼女の悩みを聞いてあげなかったこと」

蝶々さんはどこか遠くへ目を向けたまま、静かに語る。

「……そのひとは、なにかに悩んでたんですか?」

蝶々さんは頷く。

「学校でね、クラスの子からいじめられてたみたいなんだ」

聞いた瞬間、喉が締まるのを感じた。

「いじめ……」

まるで気道を見えない糸で強く締めあげられているみたいに、呼吸がままならなくなる。

顔も知らない蝶々さんの親友の姿が、白い煙のような得体の知れない姿となって、ゆっくりと僕の身体に染み込んでくるようだった。手や脇から思い出したように汗が噴き出し、鼓動が徐々に早まっていく。トラウマに呑み込まれそうになって、僕は強く目を瞑った。じぶん自身を労わるようにゆっくり息を吐きながら、目を開けて蝶々さんを見る。

「私、彼女がいじめられてたこと、ぜんぜん知らなくて。彼女がいなくなってから知ったの」

いつも柔らかな光を映している彼女の瞳に、その光はなかった。

「彼女の失踪の原因は、いじめだったってこと?」

違う、と否定してくれることを期待して、僕は蝶々さんに訊く。けれど、蝶々さんはなにも言わない。固く口を閉じたまま、頷きも、首を横に振りもしなかった。

全身から、力が抜けていく。

〝自殺〟というワードが脳裏をかすめ、思わぬ内容に僕は奥歯を噛む。

「……で、でも、その友だちは、蝶々さんにいじめられてたことを黙ってたってことですよね?」

「そうね」と、蝶々さんがようやく頷く。

「それなら……っ」

蝶々さんは悪くない。後悔する必要はないはずだ。彼女は、蝶々さんに助けを求めなかったのだから。心のなかで、そう励ます。

だけどそれを、言葉にはできなかった。僕には、失踪してしまった彼女の気持ちが痛いほどよく分かったから。

いじめの渦中にいた頃、僕も心のなかで毎日叫んでいた。

助けて。助けて、だれか、助けて……!

そう、叫んでいた。

でも実際、言葉にはできなかった。家族にすら、言えなかった。

蝶々さんは流し台についていた手を、まるでなにかを握るようにぎゅっと力を込めた。

「言いたくなかったのか、言えなかったのかは分からない。あの子はもういないから。でも、ただひとつ分かるのは、あのとき彼女を救えたのは私しかいなかった」

「……それは……」

彼女はおそらく、いなくなるずっと前からサインを出してたんだと思う。私はそれに気付かなきゃいけなかったのに、気付けなかった。

蝶々さんの呟きは、今にも消えてしまいそうなほどに小さい。伝わってくるのは、じくじくとした深い後悔。

「……でも、蝶々さんとそのひとは、違う学校だったんですよね?」

母からは、そう聞いている。もしそれが事実なら、蝶々さんが彼女がいじめられている事実を知ることは不可能だ。彼女が言わない限りは。

「そうだとしても、私は気付くべきだった」

「……それは、そうかもしれないですけど……」

救いがない、と思った。蝶々さんが抱えているものは、親友が蝶々さんに残したものは、あまりにも残酷だ。

蝶々さんは数度瞬きを繰り返したあと、僕に向き直った。僕の目の前には、いつもの柔らかな光を宿した蝶々さんがいる。それが余計に悲しくて、僕は唇を引き結んだ。

「本当に追い詰められてるときほど、ひとは辛いって言えない。だから、だれかが気付いてあげなきゃいけない。だけど他人に踏み込むのは勇気がいるから、助けを差しのべるのも簡単じゃない。拒絶されるかもしれないし、踏み込んだ以上は責任も降り掛かってくる」

「……うん」

そのとおりだ。現に僕は、彼女にこれ以上拒絶されるのが怖くて、その一歩が踏み出せないままでいる。

「……でもね、結局、結果なんだと思うよ。結果が良ければよかったって思うし、踏み込んだのに拒絶されたり、悪い結果になったらどのみち後悔する。どうするのがいいっていう模範はないよ。私は、親友のことがあって、もう二度と後悔したくなかった。だからあのとき、しおちゃんに踏み込んだ。その結果はもちろん後悔してないよ。だって私の前には今、こうしてしおちゃんがちゃんといてくれてるから」

涙があふれ出そうになって、僕は唇を噛み締めることでなんとか堪える。

「しおちゃんは、しおちゃん自身がどうしたいかで決めるべきだと思う」

「僕が……決める」

蝶々さんに問うというより、じぶんに言い聞かせるように呟く。

「うん。しおちゃんが考えて、決めるの」

彼女がどうしてほしいかなんて、いくら考えたところで分かりっこない。分かるのは、僕がどうしたいかということだ。

辛いときほど口に出せなかったという経験は、僕にもある。

目を閉じてよみがえるのは、暗闇のなかにいた僕を救い出してくれた蝶々さんの姿だった。

――中学時代、ひとりぼっちになった頃のことだ。

あの頃の僕には頼れるひとがだれもいなかった。先生にも、親にも話せなくて、いつも孤独だった。

孤独に、うずくまっていた。

たとえば、みんなが羨ましがるような子が転校してきて、その子がたまたま前から僕と友だちで、僕のことを好きでいてくれて、僕を特別な友だちなんだとみんなに紹介してくれたら。

何者でもない僕だけど、その子にとっては特別で、だから特別な子の友だちである僕をいじめてたみんながおかしい。そんなふうに世界がなってくれたらって、いつも思っていた。

だけどそんなことは有り得ない。有り得ないことだけど、そんなことでも考えてなければ、死んでしまいそうだった。

クラスメイトはもちろん、保健室すら僕を受け入れてくれなかったから。

僕は、保健室がきらいだった。教室にいられなくて保健室に行くと、先生が〝またか〟って顔をするから。その顔を見るのがいやだった。

きっと先生は、熱もないのにことあるごとに頭が痛いお腹が痛いと言って休みに来る僕が気に入らなかったのだろう。

それでも、受け入れてほしかった。

優しい言葉をかけてほしいなんて言わない。ただ、あそこにいさせてくれるだけで良かった。

だけど結局、保健室も保健室の先生も、僕の居場所にはなってくれなかった。

保健室に行くたびに先生のため息が聴こえてきて、いつしかため息を聴くたび、耳を塞ぐクセがついた。恐ろしかった。じぶんの存在を否定されているようで。

それで結局、僕は学校という場所に行かなくなった。

それきり引きこもるようになった僕を見かねた母が、蝶々さんに連絡した。そして、しばらくこの家に住むことになった。

あのときの僕は、それほど蝶々さんを信頼していたわけじゃなかった。

神奈川から遠く離れた田舎に住む叔母だ。ほとんど会ったことなんてなかったし、年末年始などに実家に来たときも、ちょこっと挨拶をする程度だった。

だけど、あのときはなぜか話せたのだ。理由は思い出せないけれど。

『――仕方ないんだ。僕、明らかに仮病だったから』

学校に行けなくなった理由を自虐気味に話した僕を、蝶々さんは強い口調で否定した。

『違うよ』

記憶のなかで蝶々さんは、いつも穏やかな喋りかたをするひとだったから、きっぱりと否定されて、冷や汗をかいたのを覚えている。だけど、彼女の口から続いた言葉は、涙が出るほど優しい言葉だった。

『心が痛かったのは本当なんだから、仮病なんかじゃないよ』

『仮病じゃない……?』

胸を押さえた。考えもしなかった。

僕は、仮病じゃなかった?

『そうよ。そこはぜったい、間違っちゃダメ。譲っちゃダメ。しおちゃんは、心が痛くてたまらなかったから、保健室に行ったの』

蝶々さんは、静かに怒っていた。僕を怒るんじゃなくて、僕の気持ちになって怒ってくれたのだ。怒る気力すらなかった僕の代わりに。

『しおちゃんは悪くない』

その言葉は、当時僕がずっとほしくて、でもだれも言ってくれなかった言葉だった。

当時だれにも理解してもらえなかった僕にはどうしようもなく胸にきた。

『たとえ身体が元気でも、心が死んだらひとは生きていけないから。だからね、生きてるってことはすごい奇跡なのよ。だからしおちゃん、怒りなさい。生きるために』

――怒る……?

『しおちゃんの心は今、怒ってる。だけどそれを隠してる。本音は隠しちゃダメ。じぶんでじぶんの本音を誤魔化し続けていたら、いつかじぶんの気持ちが分からなくなっちゃうよ』

僕は、怒っていたのか。今さら気付く。

『僕は、怒ってもいいの……?』

『うん、いい。むしろ、怒らなきゃダメよ。思ってること、なんでもいいからちゃんと声に出すの』

声に出す。じぶんでもまだ整理できていない感情を、声に。できるだろうか。

尻込みする僕に、蝶々さんは言う。

『上手く言おうとかしなくていい。とりとめがなくてもいい。言葉じゃなくてもいいよ。なんでもいいから、言ってごらん』

僕は深く息を吸って、ゆっくり吐きながら『僕は』と呟く。

『僕は……せめて保健室でもいいから……居場所がほしかった。先生に、いていいよって言ってほしかった。でも、言ってくれなくて……だれも、僕を見てくれなくて……僕は完全にひとりなんだって思った。だから、僕はひとりでも大丈夫なんだって言い聞かせてた』

一度言葉を切ると、ぽろっと涙が落ちた。あふれ出す涙にかまわず続ける。

『本当は、なんで僕がって思ってた。僕はなにもしてない。なんにもしてないのに……みんな信じてくれなくて』

『うん』

『……すごく、怖かった。ずっとずっと怖かった……! このままずっとひとりなのかもって考えたら、怖くて……死んじゃいたかった……っ!』

僕はみっともなく泣きながら、胸の内を吐き出した。

あのとき、僕は初めて本音を口にできたのだ。

『よく……頑張ったね』

蝶々さんは、泣きじゃくる僕を力いっぱい抱き締めてくれた。その腕の強さが、余計に僕の涙腺を緩ませた。

心の器が爆発したみたいに、僕のなかに澱んでいた感情が決壊して、あふれ出した。

『同年代のひとたちを見るたび、なんで僕だけこんな目に遭わなきゃいけないんだろうって思ってた。みんなに馴染めない僕はどこかおかしいんじゃないかって……だからずっとじぶんを好きになれなくて……ずっとずっと、不安だった』

叫ぶように訴えた。

弱虫なじぶんがだいきらいだった。

ひとりでいいと強がりながらも、だれかが声をかけてくれたらいいのにと、そんなことばかり考えてしまうじぶんが情けなくて、たまらなくきらいだった。

あのとき僕は、とにかく溜まっていた想いを叫び続けて、蝶々さんは、そんな僕の想いをひとつ残らず受け止めてくれた。

――ゆっくりと目を開ける。

あの日があるから、僕は今ここにいる。目の前には、あの頃より少しだけ老けた蝶々さんがいる。そして、蝶々さんの前には、少しだけ大人になった僕。

もしかしたら、彼女も同じなのかもしれない。あの頃の僕と。

「……あの頃、僕は特別じゃなかった。だけど、僕には蝶々さんがいてくれた。だから踏ん張れました」

あの頃、もし蝶々さんが寄り添ってくれていなかったら、僕は今生きているか分からない。それくらい、追い詰められていた。

あの頃いつもじぶんを責めていた僕に、蝶々さんは言ってくれたのだ。しおちゃんは強いよ、と。

いつの間にか、歯を噛み締めることがくせになっていた僕に、もっとじぶんを甘やかしていいのだと。

おかげで僕は今、こうして生きている。蝶々さんは恩人だ。大袈裟じゃなく、本当にそう思う。

「私もよ」

「え?」

「私もあのとき、しおちゃんに救われたの」

蝶々さんの言葉に、僕は戸惑う。僕が蝶々さんを救ったなんて、そんな記憶はない。そもそもそんな余裕はなかった。怪訝な顔をする僕に、蝶々さんは言う。

「話すことは吐き出すことでもあるけど、辛かったことを思い出すことでもあるでしょ。だから、踏み込んでいいのかいつも悩んでたんだ。でも、私は一度、気付けなくて親友を亡くしているから。だから、無理やり踏み込んだの。どうしてもしおちゃんを失いたくなくて。だからね、救われたのは私のほうなのよ」

顔を上げる。

「っ……」

蝶々さんの初めて見る表情に、胸が潰れそうになる。

「あの日からずっと後悔してた私を、しおちゃんは救ってくれたの。救わせてくれたの。ありがとう」

蝶々さんは泣いていた。

それがどんな涙なのか、子どもの僕にはきっと正確には理解できていない。

でも、僕はたぶん、じぶんのために流した涙で蝶々さんの心を救ったのだろう。そんなつもりはなくとも、僕の存在や言葉が。不思議だ。

――巡りあいは、べつに恋に限られたものじゃないからね。

ふと、蝶々さんがかつて話した言葉を思い出す。

そうだ。巡りあいとは、こういう家族との出会いも含まれるのだ。

「……今、ようやく巡りあいの重要さが分かった気がします」

呟くと、蝶々さんが目元を拭っていた手を止めた。

「……そう?」

「……僕、今、蝶々さんがいてくれてよかったって、心から思います。蝶々さんが、僕の叔母でよかったって、心から」

そう言うと、蝶々さんは泣き笑いのような顔をした。

「そっか」

ようやく分かった。彼女も今、僕と同じ状態なのだ。

だれかに話したくて、助けてほしくて、でもできない。どうしたらいいのか分からない。八方塞がりになっているのだ。

彼女の眼差しを思い出す。

――ずっと夢でいるのは、苦しいんだ。

あれは、助けを求めている眼差しだった。

簡単に話せるような内容ではないのかもしれない。だけど、本当は助けてほしいのではないだろうか。

あの頃の僕のように。

「私が言いたいのはね、結局、相手の気持ちなんて考えても分かりっこないんだから、しおちゃんはもっとじぶん勝手になっていいってこと」

「……でも、もしそれを相手が望んでなかったら?」

「そんなの気にしなくていいのよ。相手が死ぬより辛いことなんてないんだから」

「それは……」

ずしんときた。たしかにそのとおりだ。

「ねぇしおちゃん。好きなひとのことを知りたいと思うのは、ふつうのことよ。根本の気持ちさえしっかりしてれば、結果がどうあれ、それは誠実な行動だと私は思う」

「根本の、気持ち……?」

蝶々さんは頷く。

「しおちゃんはどうしてその子の秘密を知りたいの?」

じぶんの胸を押さえる。

僕が真実を知りたい理由。

真実を知りたい、というよりは、彼女を知りたいのだ。知って、理解して、そして力になりたい。

彼女がもしなにかに苦しんでいるなら、助けてあげたい。

それは僕が、彼女のことを好きだからだ。ふられてしまっても、放っておけないくらいに。

最終的な結論に行き着き、僕は息を吐く。

「――好きだから、です」

蝶々さんは柔らかく目を細め、僕に黒猫と桜のキーホルダーを差し出す。

「踏み込む理由は、もうそれだけで充分じゃない?」

「……そう、ですね」

頭を下げつつ、僕は蝶々さんからキーホルダーを受け取る。

「ありがとうございます」

ふと、桜がかつて呟いていた言葉を思い出した。

『――桜になりたい。実を結ばなくても、世界中に愛される桜に』

『――意味があるの、ぜったい。どんなものにも』

『――君は、必要な人間だよ』

『俯きそうになったら、桜の木を探してみて! 桜の花を見ようとすれば、顔を上げられるから』

……そうだ。

桜はずっと、桜の木を見上げていた。

焦がれるような眼差しで。

怯えるような眼差しで。

生きる意味を探しているような、切なげな横顔で。

それは、彼女自身が俯きそうだったから。

あの言葉は、じぶん自身へ向けたものでもあったのだ。