「なにも変なことがありませんように」

朝の登校時間、教室のドアに手をかけた瞬間。

この言葉はボクが意を決してドアを開けるときに唱えるおまじないになっている。

朝の教室に入ったとき、男子生徒がニヤニヤと笑いながらボクを見ていれば、なにか無茶な要求をされるか、彼らが考えた新しい『必殺技』の実験台にされる可能性が高い。

ワザとこっちを見ないようにしているときだって、別に安全じゃない。

このあいだはカビパンやら、お菓子のゴミやらが、机のなか一杯に押し込められていた。

椅子の背もたれ部分に、べっとりと液体のりを塗られていたこともある。

そういった異変に、ボクが気付いて硬直した途端、教室内ではクスクスと笑い声があがるのだ。

怪獣対策当番のプリントでボクの名前が張り出されていた時だって、それが目に入った瞬間は新手の嫌がらせかと血の気が引いて、鼓動が早まった。

談笑するクラスメイトの隙間を縫って、静かに慎重に自分の席を目指す。

顔を上げて歩いて誰かと目があえば「睨まれた」と難癖を付けられるし、女子に肩でもぶつけよう物ならゴキブリでもくっついたかのような甲高い悲鳴があがる。

目立たなければ目立たないほど、トラブルに遭う確率は下がる。

今日は無事に、誰にも絡まれることなく自分の席に辿り着けた。

一限目で使う教科書を出しておこうと机のなかに手をいれると、グシャッとした感触があった。

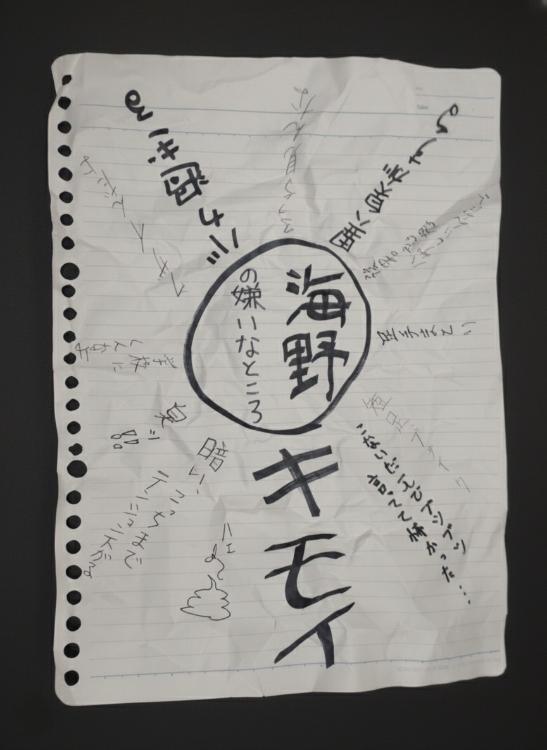

引き出すとクシャクシャになったルーズリーフが入っていて、そこにはクラスの寄せ書き風に『海野の嫌いなところ』が書いてあった。

教室にクスクスと忍び笑いがあがった。

昼休憩、怪獣対策当番2日目。

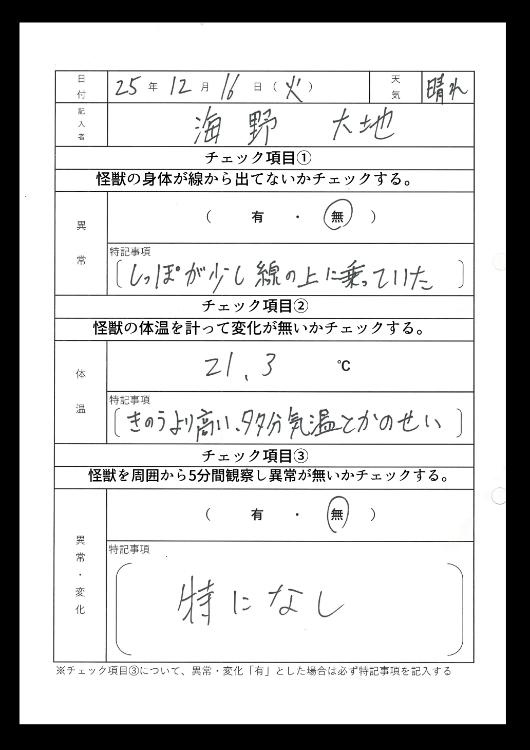

<チェック項目①:怪獣の身体が線から出てないかチェックする。>

「出てない出てない」

いつも通り。

いつも通りに怪獣は動かないままなのに、こんな対策当番なんて必要があるんだろうか。

怪獣が落下した当時は、自衛隊が24時間体制で監視をしていたし、いろんな研究者が怪獣を調べにきたり、野次馬が集まって観光名所のようになったこともあるらしい。

だけど怪獣はピクリとも動かないから、みんな飽きてしまって今では長年放置された大きな粗大ゴミのように、もはや誰も気に留めていない。

それでも偉い人たちの立場では何も対策しない訳にいかないらしく、黒金中学校生徒に対策当番制度が押し付けられて、それがずっと続いている。

「あれ?」

怪獣の尻尾の一部分が白いブロックの上、つまり線の上に乗っかってる。

線の上はアウトなんだっけ?セーフ?

怪獣対策ノートの説明ページを読み返すがわからない。

「べつにいいか、めんどくさい…」

<チェック項目②:怪獣の体温を計って変化がないかチェックする。>

あいかわらず、この作業は嫌いだ。

怪獣の口内の気持ち悪い感触を我慢しながら体温計を引き抜くと、やはりデロリと唾液が垂れた。

21.3度。

昨日より少し高い。

まぁ天気とか気温で、このくらいは変わるんだと思う。

<チェック項目③:怪獣を周囲から5分間観察して気になることはないかチェックする。>

ストップウォッチをセットして、湿った地面に座って怪獣を眺める。

怪獣対策当番をやること自体は、別に嫌いじゃない。

教室から離れる理由ができて気が楽だ。

ここの雰囲気だって、学校の他の場所よりもずっと落ち着く。

ピピピッ

「ヤッホ!怪獣対策当番がんばってるね!」

「うわっ!!」

ストップウォッチのアラーム音と合わせたかのようなタイミングに、思わず叫び声を上げた。

「あはは!ゴメン、そんなに驚くと思わなかった」

天真爛漫に笑っている足立さんは、心なしか息が乱れて、顔が上気しているようだ。

走ったり運動でもしていたんだろうか?こんなところで?

すこし赤みがかった頬は、化粧のように彼女の魅力を一段と引き出しいて、その美貌はボクなんかが直視しては、目が潰れるのではないかという不安すら感じるほどだ。

「あ…足立さんは…こんなところでなにしてるの?」

一瞬、足立さんは目を丸くしてボクの顔を見た。

視線を返すことができず、おもわず目を逸らす。

「フフッ、海野くんに会いに来てたりして…」

「…ッ!?」

なにも声が出なかった、顔が熱くなって、みるみる赤くなっていくのがわかる。

頭の中は真っ白なのに、なにかを言わなくちゃと、ただ口を震わせた。

「なんてねッ!ホラ遅れちゃうよ、はやく教室に戻ろう」

足立さんはボクの袖を引っ張って、教室の方角を指さした。

ボクは静かな大パニックに陥った。

足立さんのうしろ姿を追ってはいるが、走り方すら忘れて、自分でもどちらの足を動かしているのかわからないような有様だった。