文化祭まであと数日。コウヤたちの勝手同好会は、正式な部活動ではないため、ゲリラ作戦で披露することを決意していた。場所はピロティだ。「ボクたちの考えたガンダム」それは、誰にも求められていない。けれど、誰よりも自分たちが欲しかったもの。

ユキは、段ボールを切り抜きながら言った。

「この肩の形、ちょっと踊れるようにしてみようか」

「踊るガンダム…いいね」とコウヤ。彼の頭には、ピロティで見た4人組の動きが焼き付いていた。

ケンスケがボケ役で、アキラはツッコミ役でフリップ芸のネタを考えていた。

「このモビルスーツ、ビームサーベルじゃなくて、筆ペンを持ってるんだよ。」「しょ、書道型?!」

「このザク、ここだけ赤い」「腕章?!」

「この改良型ビグ・ザムは、頭部2か所にテール・ローターが回転して推進するんだ」「宇宙空間なのにそれ回す意味ある?!」

ついついコウヤも声に出してしまった。「シャアがガンダムに乗るってのはどうかな」

一瞬の沈黙のあと、ケンスケが低い声で唸った。「いい~ね~」

「鹵獲する、ということかい」アキラがそう話の筋を尋ねると、ケンスケが「そう、そして少佐はこう言い放つんだ。『こいつ動くぞ』」

はっはっはっはっは。ユキが得意の古谷徹の声真似で続ける「言ったね!親父にも先言われたことないのに!」

そう。僕たちのガンダムは自由なんだ。この日、コウヤは時間を掛けて赤いガンダムをフリップに描いた。

文化祭当日。観客は、最初はまばらだった。けれど、段ボールのガンダムが登場し、フリップ芸が始まると、笑いと驚きが広がっていった。もう10月下旬なのに真夏日のような暑さが熱気に重なった。

「こんなモビルスーツがあってもいいじゃない」「こんな武器があってもいいじゃない」「こんな設定があってもいいじゃない」

その言葉は、誰かの“好き”を肯定する魔法だった。観客の中には、目を潤ませている教師もいた。

文化祭が終わって、夕方になってやっと涼しくなったころ、あと片付けをしていたコウヤはふとピロティに立ちよった。見える。フェンスの向こうで、4人組が踊っていた。いつもより激しく、いつもより鮮やかに軽やかに。肩車をし、髪を振り回し、舌を出して歌って踊って叫んでいた。

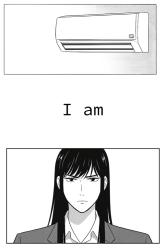

そして、彼女たちは言った。そう聞こえた。

「それが、青春」「それが、自由」「それが、はみ出すってこと」

コウヤは、フェンスの前で立ち尽くした。風が吹いた。ピロティの空気が、彼の胸を満たした。

ユキは、段ボールを切り抜きながら言った。

「この肩の形、ちょっと踊れるようにしてみようか」

「踊るガンダム…いいね」とコウヤ。彼の頭には、ピロティで見た4人組の動きが焼き付いていた。

ケンスケがボケ役で、アキラはツッコミ役でフリップ芸のネタを考えていた。

「このモビルスーツ、ビームサーベルじゃなくて、筆ペンを持ってるんだよ。」「しょ、書道型?!」

「このザク、ここだけ赤い」「腕章?!」

「この改良型ビグ・ザムは、頭部2か所にテール・ローターが回転して推進するんだ」「宇宙空間なのにそれ回す意味ある?!」

ついついコウヤも声に出してしまった。「シャアがガンダムに乗るってのはどうかな」

一瞬の沈黙のあと、ケンスケが低い声で唸った。「いい~ね~」

「鹵獲する、ということかい」アキラがそう話の筋を尋ねると、ケンスケが「そう、そして少佐はこう言い放つんだ。『こいつ動くぞ』」

はっはっはっはっは。ユキが得意の古谷徹の声真似で続ける「言ったね!親父にも先言われたことないのに!」

そう。僕たちのガンダムは自由なんだ。この日、コウヤは時間を掛けて赤いガンダムをフリップに描いた。

文化祭当日。観客は、最初はまばらだった。けれど、段ボールのガンダムが登場し、フリップ芸が始まると、笑いと驚きが広がっていった。もう10月下旬なのに真夏日のような暑さが熱気に重なった。

「こんなモビルスーツがあってもいいじゃない」「こんな武器があってもいいじゃない」「こんな設定があってもいいじゃない」

その言葉は、誰かの“好き”を肯定する魔法だった。観客の中には、目を潤ませている教師もいた。

文化祭が終わって、夕方になってやっと涼しくなったころ、あと片付けをしていたコウヤはふとピロティに立ちよった。見える。フェンスの向こうで、4人組が踊っていた。いつもより激しく、いつもより鮮やかに軽やかに。肩車をし、髪を振り回し、舌を出して歌って踊って叫んでいた。

そして、彼女たちは言った。そう聞こえた。

「それが、青春」「それが、自由」「それが、はみ出すってこと」

コウヤは、フェンスの前で立ち尽くした。風が吹いた。ピロティの空気が、彼の胸を満たした。