〈幽霊なんてこの世には存在しない。どんな怪現象も怖い話も、科学で説明できないことなど何もない〉

それが、私より八つ年上の従兄の持論であった。

何かの用事で親戚一同が集まった折、たまに怖い話や怪談などでその場が盛り上がると、大学で理工学部を専攻した彼は、決まってその持論を展開する。そして、どんなに幽霊が出てくる話をしても、怖がるどころかせせら笑うだけだった。

私はいま、都内でコールセンターの仕事をしている、三十五歳・男性だ。住まいは板橋区の公団住宅で、両親と三人で暮らしている。

ろくに自慢できるような学歴は何もなく、社会人になってからは様々な仕事を転々としてきた。そんな中、かろうじて性に合ったという理由だけでコールセンターでの業務を続け、いくつかの企業を渡り歩き、いまに至っている。

指折り数えると、その手の仕事に就いてかれこれ十年以上になる。

取り立てて人と話をするのが得意なわけではないのだが、電話の向こうは知らない客でも対面で会話するわけではないし、コツをつかめば苦手な人とも数分くらいは打ち解けた話ができるようなトークスキルは身につけてきた。

そんな私の「趣味」は月並みながら本を読むことだ。

たとえば就職活動の面接やお見合いの席で、趣味は何かと問われた場合、『読書』なんて答えは甚だ個性を感じられない回答かもしれない。けれど、書物の世界に没頭するのは子供の頃から好きで、とりわけ小説、それもホラー小説や怪談ものに目がなかった。

こんな話をすると、それならホラー映画やお化け屋敷も好きなのか、と訊かれそうだが、恥ずかしながらそういうリアルなビジュアル表現は非常に苦手だ。ホラー映画はとても一人では観られないし、お化け屋敷などはたとえ家族や友人と一緒でも入れない。

いわゆる典型的な怖がりで臆病者なのだが、文章の世界であれば想像力だけに頼れるというところで、怖いもの見たさという好奇心だけが先走りしてしまう、実に調子のいいホラーファンであった。

冒頭で紹介した〈幽霊なんてこの世には存在しない〉〈科学で説明できないことなど何もない〉という従兄の持論に手放しで賛同するわけではないのだが、こんなにわかホラーファンの私は、いままで幽霊の類や不思議な体験、不気味な怪異などに遭遇したことは一度もなかった。

三十五年間、しぶとく生きてきたわけだが、どうやら自分には霊感なんてものはないようで、心底怖がりな私にとってはありがたいことだった。

ところが、そんな怪現象とは無縁な人生を歩んできた私が、ここ最近、どんなに科学的・論理的な考え方をしても説明できない状況に見舞われ、とても悩まされている。

はっきりと幽霊の姿が見えたわけでもなく、部屋の電気が勝手に点いたり消えたりするわけでもない。しかし、現在に至るまで、親しくしていた職場の元同僚が数名、立て続けに亡くなっており、いま私が悩まされている状況が、彼らの死と直接関係しているとは断言できないのだが、さりとて無関係だとはとても思えなくて、困っている。

どこまでうまく説明できるかわからないのだが、一連の出来事を放っておく気にはなれず、こうして文書としてまとめた次第だ。

事の発端は、五年ほど前、百貨店のギフトセンターで勤めていた頃のことだ。

当時、私は江東区にある営業所で、大手デパートのコールセンターに配属され受発信業務の仕事をしていた。

昼を過ぎて三時から四時までの一時間のうち、スタッフはローテーションで十五分ずつの小休憩を取るよう義務付けられていた。そのルールに従い、猫の額ほどの休憩スペースで私がホラー小説の文庫本を読み耽っていると、たまたま同じタイミングで休憩室に入ってきた同期の女性スタッフ・鈴木美里さん(仮名)に声をかけられた。

私が読んでいた小説がホラーもので、私がその手の本を読むのが好きだと打ち明けると、鈴木さんは急に何かを思い出した様子で、神妙な顔をしてこう言った。

「それじゃ、今度とっておきの怖い話があるんだけど、それ、読んでみる?」

普段から私と鈴木さんは比較的よく話をする間柄で、お互いに年も近かったせいか他の人たちよりも話しやすく、休憩や帰りがけに世間話をする時など、いつも笑顔が絶えない人だったのに、その時の鈴木さんはなぜか妙にまじめな顔をして、表情が硬かった。

ホラー小説や怪談の類に興味があった私は、もちろん二つ返事でうなずいた。

ところがその翌日、鈴木さんが私のために持ってきてくれたのは、二枚の封筒に収められた手紙だった。封を切られたその中身を覗くと、どちらも分厚い便箋が詰められていた。

手渡された二通の手紙。それこそが例の怖い話が書かれた物だと言われた私は、予想もしていなかった物を目の当たりにして困惑した。鈴木さんの口ぶりから、てっきり書籍になったものだと勝手に想像していたのだ。だが、確かに彼女はそこについては名言していなかった。鈴木さんの話によると、その二通の手紙は、ずいぶん前に彼女の親戚から送られてきたものだという。

片手で持てるくらいの書籍の貸し借りであれば、軽い気持ちで受け取れるが、これが誰かによって書かれた、それも赤の他人が自身の親族あてに送った手紙だと思うと、いささか目を通すのは気が引けた。他人の手紙や日記の類を読んでしまうのは、個人的にどうにも良心が咎める気がしてならない。

たとえ気を許した親族からの手紙でも、私が読んでしまってよいのかと幾度も確かめたが、鈴木さんは全然かまわないからと言ってはばからない。

たいしたものじゃない、読み終えても返さなくていいと言うので、そういうわけにもいかないだろう、なるべく早めに読んで返却すると言ってその場のやりとりは終わった。

いま思うと、鈴木さんはこの手紙の束を、なるべく穏便に処分したかったのだろう。

手放したいがむげに破棄してよいものか、心に引っかかっていたところでちょうどいい譲り先が見つかった、という気持ちだったのかもしれない。

しかし、そんなことも想像すらできなかった当時の私は、手紙の束を渋々受け取り、そのまま持ち帰った。ただ、手渡されてすぐ、封筒の中に見える数枚に及ぶ便箋を覗き見ながら、どこか気持ちが落ち着かない、厭な厚みと重さを感じていた。

いまとなっては、それを最後まで読んでしまったことすら悔やんでいる。

次に紹介するのが、前述の鈴木さんからもらった怖い話が書かれた手紙の全文である。

手紙は二通にわたる長いものなので、それぞれ別々に載せることにする。

この手紙を書いたのは鈴木さんのおばで、当時、千葉県のK市に住んでいた三沢亜希子さん(仮名)・四十三歳。

亜希子さんは主婦で、地元のスーパーでパートとして働いていたそうだ。三沢さん一家は、会社員の夫・春之さん、高校二年生の長女・琴美さん、中学一年生の長男・良太君の四人で、庭付き一戸建ての家で生活していた。子供ふたりは二階にそれぞれの部屋を持ち、夫婦ふたりは一階の和室を寝室にするという、ごくごくありふれた家庭だった。

手紙の内容では、亜希子さんが自宅で起こり始めた奇妙な物音について、鈴木さんに相談している。

ここで一点、読者の皆さんにはあらかじめ伝えておきたい。

前述した鈴木さん、三沢さん一家も含め、これより先、私が書き残していく記録について、プライバシー保護の観点からそこに登場する人物の氏名は、全員仮名を使っている。また、後半の部分である事件の新聞記事などを多数紹介するが、その事件の関係者についても仮名を使用した。その点はご容赦いただきたい。

そして、当然のことながら、亜希子さんの手紙を掲載すること、および協力してくれた友人・知人の発言などに関しては、鈴木さんも含め、それぞれ連絡が可能な限り了承を得た上で行なっていることを明記しておく。

【天井の音】 亜希子さんの手紙・1通目

美里ちゃんへ

お久しぶりです、お元気ですか? 六月に入ってようやく暖かくなってきたからよかった、なんて思っていたけど、この頃は雨が続いてイヤね。

美里ちゃんはお仕事、順調? あなたのお母さんから、この前は手紙付きでミカンがたくさん送られてきました。四国の方でも最近はよく雨が降るみたいで、蒸してきたって嘆いていたわ。

ところで、この前話したことなんだけど。どうしても誰かに相談したくて、手紙にしました。美里ちゃんも何かと忙しいようだから、夜に電話で長話になると悪いし、おばさん、この通りメールとかって苦手だからさ。長い文章になってしまうけど、ごめんね。

こんな話をすると、あなたのお母さん、嫌がるじゃない? 別に幽霊が出るわけじゃないのにねえ。由希子(注・亜希子さんの妹)は昔から怖がりだったから。

それにほら、美里ちゃん、以前ちょっとだけ不動産関連の会社で働いていたって聞いたから、もしかして何か原因がわかるんじゃないかと思って。

相談したいことっていうのはね、ここ数ヶ月くらいなんだけど、うちの家で物音がするの。それも壁や床の軋みとか、ちょっと隣の人がうるさいとか、そんなものじゃないの。

突然、何の前ぶれもなく、すごい大きな音が天井から聞こえてくるの。

たとえば、私と春之さんが一階にいて一緒にテレビを見ている時とか、おばさんがキッチンで洗い物をしている時とかに、ドン! っていきなり来るの。もう、それは大きな物音で、決まって一階の客間、天井の角あたりから響いてくるのよ。

最初は壁から聞こえたような気がしたから、これは外壁に何か大きな物がぶつかって、その反響で室内に響いたのかとも思ったんだけど、すぐに外に出たけど何もなくて。物がぶつかってきたわけではなさそうだったのね。誰かが石でも投げつけて逃げたのかしら、なんて思っていたら、別の日にまた、ドン! って。

2回目の時は壁からじゃなくて、明らかに天井からだって気づいたんだけど、その時は本当に怖かった。だって、天井からだったら琴美か良太のせいかって思えるんだけど、その時、家族全員が一階のリビングにいたのよ。

時刻は確か、夜の八時くらいだったかな。夕食が終わって、家族そろってリビングでくつろいでいた時だったの。

「ちょっと、何? いまの」

私がそう言ったら、他の三人にも聞こえたみたいで、春之さんも子供たちもびっくりした顔しているものだから。おばさん、本当に怖くなって。お茶を淹れるのも中断して春之さんに話しかけたら、うちの人も驚いた顔ですぐにテレビを消したわ。

「ねぇ、あなた。何なの、あれ。この前もあったわよね」

おばさんがそう言ったら、琴美や良太も青い顔しちゃって。

ちょっと見てくる、って春之さんが玄関に置いてあったゴルフ・クラブを持ち出して二階に上がっていくものだから、私と子供たちで急いでその後についていったの。

だっておかしいでしょう。その場に家族全員が集まっていたのに、二階からそんな大きな物音がするなんて。考えられるとしたら泥棒が忍び込んだとしか思えない。

本当にすごい音なのよ。なんて言ったらいいか……水道管が破裂するような、もしくは砲丸投げの鉄球とか漬物石みたいな物がフローリングの床に落っこちたような。ものすごい大きな音なの。警察を呼んだ方がいいって春之さんに言ったんだけど、あの人、ひとまず二階の様子を見るって聞かないものだから。親子四人でそっと二階に上がったのね。

結局、その日の夜は二階にある子供たちの部屋をくまなくチェックしたけど、泥棒どころか猫やネズミの一匹もいなくて、原因はわからないまま。二階には琴美と良太のふた部屋しかないから、他にチェックする所もなくて。

ただ、私も春之さんも子供たちのことが心配だったから、ひとまず全員、その夜は一階の和室に集まって寝ることにしたのね。

翌朝、目が覚めても特に変わったことはなくて、おじさんが子供たちについていって二階に上がったけど、やっぱり特に不審なことなんてなかったの。

外が明るくなってきたせいもあって、だんだんと私たちの気持ちも緩くなってきたのね。いつも通り朝ご飯を済ませて、みんなそれぞれ仕事と学校に出かけていったわ。

それから三日間くらいかしら、何も異変はなかったの。

ところがその日の週末、確か土曜の夜だったかな。全員お風呂に入って寝る準備をして、さあそろそろ寝ようって時に、また、ドン! って。

今度はリビングじゃなくて、おじさんとおばさんが寝室に使っている、和室の天井から聞こえてきたの。おばちゃん、お風呂から出たばかりで、ちょうどドライヤーで髪を乾かしていたところだったんだけど、びっくりして鏡台の前で飛び上がっちゃった。

いつにも増して大きな音だった。そう、心臓が飛び上がるくらいの音。

時間は十時くらいだったわ。驚いて天井を見上げて、そこで壁にかけていた時計を見たものだから、よく覚えているの。

「なんだい、いまのは。良太の奴か?」

布団で腹ばいになっていた春之さんは舌打ちして、それまで読んでいた新聞をたたんで立ち上がったわ。そして私とうちの人が二階に行こうとして和室を出たら、琴美と良太が青い顔してバタバタ階段を駆け降りてきたの。

いったいどうしたの、さっきの物音は何? って聞いたら、琴美も良太も口をそろえて言うのよ。二階にいる時も天井から音がしたって。つまり、あの大きなうるさい音は二階の床じゃなくて、二階の天井付近、もしかしたら屋根から伝わって一階まで届いているはずだって。

美里ちゃんも知っているでしょうけど、おばさんたちがいまの家を買って住み始めて、もう二十年近く経つわけよ。それまで何の騒音もなかったし、異変なんて一切なかった。そりゃあ二十年も住んでいれば家は傷んでくるし、屋根や壁が軋んだり、階段の板が凹んだり、雨がひどい時には雨漏りくらいするでしょうよ。でも、そのつど高いお金を払ってリフォームもお手入れもちゃんとしてきたの。

それなのにいま頃になって、そんな大きな物音が突然聞こえ出す、なんてどう考えてもおかしいでしょう? しかも、一階にいても二階にいても、天井から聞こえてくるなんて。

けれどそれ以来、あの大きな物音はまったくしなくなるってことはなくて、断続的にだけどずっと続いているのよ。いまも。

家のあちこちをチェックして、業者の人に頼んで屋根の上まで見てもらったけど、特にあの騒音の直接原因になりそうな傷みはどこにも見当たらなくて、どうしたもんかと悩まされるばかり。

音のする時間も、曜日もまちまちなの。

夜の遅い時間帯に響いてくることもあれば、夕方くらいのこともあって。お昼くらいの明るいうちにすることもあったわ。

でも、ある日ぱったり音がしなくなることもあって、もう来ないかな、なんて安心していたら三、四日するとまた突然やって来るのよ。もう、本当に恐ろしくて。

一日のうちで音がする頻度もあまり決まっていないの。一日に一回だけの時もあれば、続けて二、三発やって来る時もあって。昼と夜、一回ずつ聞こえる日もあったわね。

奇妙で恐ろしいその物音、鉄球が頭上に落ちてきたようなその音が、天井に響きわたる日が何度か続いて、そうね、二ヶ月くらい経ったころかな。今度は決まった時間帯に聞こえるようになったのよ。毎日、夕方の六時から六時半の間、必ず一発やって来るようになったの。

そのわずか三十分の間に、一発だけする日もあれば、二、三発続けて響くこともあるの。でも、それが終わって六時半を過ぎると、まったく音がしなくなるの。

これはどうしたらいいのかって、うちの人とも何度も相談したわ。家の傷みによる問題じゃないのか、だとしたら原因は何なのかって話になってね。

しまいには良太が、もしかしたら幽霊が棲みついているんじゃないか、なんてことを言い出すからさすがの私も怖くなって。変なこと言うのはやめなさいって注意したんだけど、それじゃ何が原因かって訊かれても、私も春之さんもわからない。

もしひどい欠陥が見逃されたままになっていて、いきなり家が崩壊してみんな下敷きに、なんてことになったら大変でしょう。思い切って大々的にリフォームをするべきか、って話にもなったけど、そんなお金はとてもすぐには工面できなくて。引っ越しだっておいそれとはできないし。

どうしようかって悩んで三ヶ月、いや、四ヶ月くらい経った頃かな。

ぱったり治まったの、あの恐ろしいほど大きな物音が。

一緒に生活していて、そういえばあの音、聞こえなくなったねって話をしたら、うちの人も良太も同じことを言うの。聞こえなくなったって。

何が原因だったのかはわからないけど、まあ、毎日のように音が響くたび、びくっと心臓が飛び上がるほど驚かされていたから、ひとまず一件落着だねってことになって。

私も春之さんもようやく安心できたって喜んでいたんだけど、なぜか琴美だけが浮かない顔をしていてね。それどころか、いつも寝不足みたいで顔色は悪いし、朝、起きてきた時も学校から帰ってきた時も、ずっと疲れた顔をしていて元気がなかったの。

まさか妊娠やいじめじゃないかって、私も春之さんもひどく心配になって本人に訊いてみたの。そうしたら――例の物音、琴美の部屋でだけ、いまだに聞こえるんだって言うの。それも毎日、朝も夜も関係なく、とりわけ夕方の六時から六時半の間は恐ろしいほど大きな音が天井から響きわたって聞こえるって。

ねえ、美里ちゃん。これっていったい何が原因なのかしら。

そりゃあ、これだけの話では、美里ちゃんでもわからないわよね。変なことを相談してごめんね。でも、こんな話、誰に相談していいのかわからなくて。

というのも、業者の人や近所の不動産屋さんにも相談してみて、何度かうちの状態、つまり琴美の部屋を見てもらうのにうちに来てもらったこともあるの。もちろん、例の夕方六時から六時半の時間帯にも来てもらったことがあって。

でも結局、他の人たちが来ているうちは全然音がしないの。まったく。それなのに、業者の人たちが帰って、夜、寝る時間帯になるとまた音がするんだって。琴美がそう言うの。

いったいこれはどういうことが原因なのかしら。美里ちゃんでもわからないかな?

もし、何か心当たりがあったり、過去に同じようなことで悩んでいる人がいたりしたら、詳しいところを教えてもらえないかしら。電話でも手紙でもいいから、相談に乗ってもらえたらと思って。どうぞお願いします。よろしくね。

*

以上が、亜希子さんが姪の鈴木さんあてに送った手紙の一通目の内容である。

私がこの手紙を受け取ったのが五年前のことで、鈴木さんに改めて確認したところ、彼女はいまから八年ほど前にこの手紙を受け取ったとのことだった。つまり、およそ三年間、鈴木さんはこの手紙の処遇・保管に悩まされていたわけだ。

ここに書かれたのは、亜希子さんたち、三沢家が暮らす一戸建ての家で、原因不明の物音、それも砲丸投げの玉や漬物石が床に落ちたかのような激しい音が天井から聞こえるという謎の現象について、事細かな説明がなされている。階下にいると心臓が飛び上がるほどうるさい音が、多い時には日に数回起きる。その原因が何なのかもさっぱりわからないというのだから、さぞ迷惑な話である。

物音の原因を考えたとき、亜希子さんには中学生になる息子さんがいて二階の部屋に住んでいるというので、手紙を読みながら、私ははじめ、彼がいたずらをしているのではないかと考えた。しかし、読み進めていくうちに、どうもそれはありえないのではないかと思えてくる。そうなると天井に響く騒音の原因は必然的に選択肢が狭まってくる。

現実的にはあまり考えづらい話だが、ポルターガイストという超常現象があるらしい。

室内で椅子や食器、人形などが勝手に動いたり、何かが割れるような激しいラップ音が響いたり、という不可解な現象で、その手の映像を私も何度か見たことがある。

ポルターガイストは海外を中心に見受けられる怪異で、それをモチーフにした映画も存在する。一説によると、その原因というのが悪魔の仕業だということだが、個人的にはいささか眉唾物な話だと思っている。

先ほど紹介した亜希子さんの手紙によると、幽霊の姿が現れたという記述はなく、天井にいきなり響き渡る激しい物音以外には特に実害のある怪異はなさそうだ。

こう言ってはなんだが、原因がわからない物音や騒音が続くというだけではどこの家庭でも日常的にごくありふれた話であり、この一通目の手紙を読んだだけでは、正直、怪異と呼ぶには少々大袈裟ではないかと感じた。また、怪談好きな私自身、あまり怖いとは思えない話だ。

ところが、問題はその後だった。

私が恐怖を感じ始めたのは、二通目の手紙を読み終えてからのことである。そして鈴木さんや三沢家の人たちとはまったく関わりのない人間、いまの私の職場にいた同僚たちが、亜希子さんたちと同じような怪異に悩まされ始めたという話を聞いてからだ。

私は三年ほど前、一身上の都合により、先述した百貨店のギフトセンターでの仕事を辞め、現在の仕事に転職した。いまは渋谷区で音楽CDやDVD商品、食品や電化製品などの通信販売に関する業務をこなし、コールセンター窓口で勤めている。

前職での知識やトークスキルを活かし現在の部署で働き始め、いまとなっては業務以外でも親しく話をする同僚・先輩の方々も増えた。

恐ろしい話を聞かされたのは、つい先週末、金曜日のこと。

帰りがけに同じ部署の違うチームに所属する、尾崎朝子さん(仮名)から話しかけられ、翌日の土曜の昼頃、私たちは新宿の喫茶店で待ち合わせることになった。なんでも、相談したいことがあるからとだけ言われ、私たちは尾崎さんが指定したカフェの片隅に腰を落ちつけた。

尾崎さんは私と同い年で、入社時期もほぼ同じだったため、昼休憩の時などよく話をする仲だった。

彼女はその前日からずっと硬い表情で、普段はほがらかで明るい人だったのに、先週からずっと、とても思いつめた顔をしていた。私も、これはあまりいい話ではないな、ということだけは前もって予感していた。

真波ちゃんのことなんだけど、と切り出された時には、胃に石を詰め込まれたような重たい気持ちになった。いまさらその話かとほんの少し厭気がさす。まだあの一件が続いているのかというモヤモヤした思いが、手入れが済んだ藪からひょいと鎌首をもたげ現れた蛇のように、私の心をかすかに逆撫でした。

昨年の春頃、私たちが勤務するオフィスで勤めていた岩田真波さん(仮名)が、突然亡くなった。

岩田さんは当時二十六歳。小柄でおとなしい印象の人で、持病があったかどうかなど、彼女の健康状態についてまで詳しくは知らないが、少なくともすぐに死ぬような年齢ではなかったため、報告を受けた時は本当に驚いた。

どうしてかと私は自身のチームの管理者に訊ねたところ、どうやら自殺だったらしいと聞かされ、ああ、そういうことかと納得したのを覚えている。

岩田さんは亡くなる一ヶ月ほど、いや、実際はそれ以上前から様子がおかしかったそうで、たびたび体調不良を理由に欠勤する日が続いていた。周囲では風邪かと思われていたが、どうやら精神的に病んでいたらしく、たまに職場に出てきても、何かにひどく怯えた様子で顔色もすぐれず、私が久々に彼女の姿を見かけた日も、その頬はげっそりと痩せこけていた。

後から聞いた話では、岩田さんは十階建ての自宅マンションの屋上から飛び降りたということだった。

彼女は私と同じく本を読むのが好きで、いつも片手には文庫本を携えていた。休憩や飲み会の席で、好きな作家の話をしたのがつい昨日のことのように思えてくる。お互いに好きな本・作家の名前がかぶると、彼女は嬉々として多弁になった。

岩田さんは肩までの黒い髪を一つに結ぶかおさげにしていて、銀フレームの眼鏡が理知的な印象を与える人だった。正直、彼女が亡くなったことがいまだに信じられないでいる。

あれから一年以上が経ったわけだが、亡くなる数日前の岩田さんの様子を思い出すと、何か触れてはならない禁忌を犯すような、蒸し返してはいけない話題をうっかり口にしてしまったような、そういう気まずさが先に立つ。

「びっくりしましたよね。あの子、仕事中にいきなり叫んで泣き出したから」

視線を微妙にそらし、うつむきがちに尾崎さんはコーヒーを啜る。

私の脳裏に、勤務中、突然何事か叫び始め、ひどく取り乱したかと思うと、管理者に付き添われながら泣き続けていた岩田さんの姿が思い浮かぶ。その号泣ぶりは尋常ではなく、まるで何か憑き物に取り憑かれているのかと心配になるくらいだった。

コールセンターには様々な電話がかかってくる。

理不尽なクレームもあれば女性オペレーターに対し卑猥な言葉を連呼するなどの悪質ないたずら電話もまれにかかってくる。私は当初、そういうストレスが岩田さんの中で爆発してしまったのかと思っていたが、尾崎さんの話によるとどうもそうではないらしい。さらに不可解で込み入った事情が絡んでいるという。

「私もそれ、後々になってから知ったんですけどね。どうにも理解できなくて」

そう切り出した尾崎さんは腑に落ちない表情で、詳しく話し始めた。

亜希子さんが鈴木さんあてに送った二通目の手紙を紹介する前に、ここで私が尾崎さんから持ちかけられた相談事について、先に掲載しておきたい。

いまから紹介するのは、尾崎さんによる発言を肉声テープとして収録し、それをもとに私がまとめた文章だ。声を録音するのにあたり、あらかじめ尾崎さんには許可を得て編集している。

実際に録音した音声では、途中、私が相槌や返事、質問を挟んでいるのだが、読みやすさを考慮して重要な発言だけを残し、取りまとめた。結果、尾崎さんの証言だけという形式になっているが、彼女自身の発言として間違いはない。推敲した原稿は尾崎さんにも目を通していただき、了解も得ている。

【遺品となった本】 尾崎朝子の肉声

えっと、何から話を始めればいいですかね。やっぱり、真波ちゃんから私が相談されたことについて、説明した方がいいですよね。

あの、真波ちゃんが亡くなった時、死因は何だったか、聞きました?

そうですよね、自宅マンションの屋上から飛び降りたって、そういう話でしたよね。

でも、実はそうじゃなかったらしいんです。何でも、彼女が住んでいたマンションって普段は屋上に続くドアには鍵がかけられていて、そう簡単に一般の人が出入りできるようにはなっていなかったらしくて。安全性を考えて、屋上は常に閉鎖された状態だったって。

伊川君っていたじゃないですか? 私と同じチームで、うちらより確か二つか三つ年上だった、そう、あの癖毛で線の細い人。もう辞めちゃったけど。

どこから聞いた情報なのか、彼が私に教えてくれたんです。真波ちゃんの死因が、本当は飛び降りじゃないってことも。

それを聞いて何日か過ぎてから、私、仕事の帰りに寄ってみたんです。彼女が住んでいたマンションに。たまたま何の用事もなかったのと、なんとなく、本当になんとなく気になって、確かめに行ったんですよ。

……まあ、正直に言うと、生前の真波ちゃんから、変な相談事をされていたから、余計に気になっていたのもあって。確かめずにはいられない、って気持ちもありました。

そうしたら、本当だったんです、伊川君の話。屋上へ続くドアには厳重に鍵がかけられていて、しかもドアへと続く手前の階段にも鉄柵になった扉がもう一つあって。

あんな状態だったら真波ちゃんじゃなくても、それを通り抜けて屋上に行くなんてできるような感じじゃないんです。

それなのに、真波ちゃんは自殺だった、屋上から飛び降りたんだって話になりましたよね。実際、現場の状況からしておかしいですよね。そんなこと。

私、これは何かあるなって直感がはたらいて。絶対に投身自殺ではないんじゃないか、たとえ自殺だったとしても、真波ちゃんは飛び降りじゃなかったんじゃないかって思うようになって。気になって仕方なかった。

それで、私なりに調べてみたんです。うちのチームのSVに訊いたり、真波ちゃんが住んでいたマンションの管理人さんに訊いたり、埼玉に住んでいる真波ちゃんのご家族を訊ねたり。そうしたら、やっぱり飛び降りじゃなかったんです、彼女。三階にある自分の部屋で亡くなっていたって。

じゃあ、どうして飛び降りだったなんて嘘の情報が流れたのかなって、不審に思うじゃないですか。もしかしたら自殺じゃなくて他殺だった可能性もあるし。だとしたら、真波ちゃんも浮かばれないですよね。

それで、いろんな人からはっきりした話を訊いたら、なんか、その……怖くなってしまって。何ていうか、ありえないことが起き過ぎているんですよ。ちょっと現実的には考えられないことが。もう、何だか誰に相談していいものかわからなくて。

だから、長い話になっちゃうと思いますけど、聴いてほしいんです。

たぶん、真波ちゃんのこと、××さん(私の名前)もよく知っていると思うけど、あの子ってほら、けっこう読書家だったじゃないですか? いつも何かしら本を持ち歩いていて、ちょっとした空き時間にも読んでいたし。それで××さんともよく話が合うみたいでしたよね。

私はそんなにたくさん読むタイプじゃないし、小説とかも話題作になったものだけ試しに読んでみようかって程度だったから、作家の名前も名作って呼ばれる小説もよくわからなかったけど。彼女、仕事の行き帰りも電車の中でよく読むらしいんです。

とりわけ夏場は、ホラー小説とか怪談物とか、すごく読む子だったんですよ。あんなにおとなしい感じの文学少女が。猟奇殺人事件のルポとかスプラッター系の小説とか、けっこうたくさん読んでいたみたいで。

彼女、まだ元気だった頃に話してくれました。深夜にひとりでいる時、寝る前にそういうのを読んでゾクゾク、びくびくするのがたまらないんだって。

でも……あれって確か、一昨年の秋頃だったかなぁ。

そう、確か一昨年の十月に入ってすぐの頃だったと思います。昼休みにひとりでいたら真波ちゃんから話しかけられたんです、私。相談に乗ってほしいことがあるって。

おっと、これはついに真波ちゃんに彼氏ができたかー? って、私、わくわくしながら仕事の帰りがけに彼女と職場近くのファミレスに行ったんですよ。だけど、その頃の真波ちゃん、何かずっと元気がないみたいで、いつもより疲れている感じでした。

もともと口数も少ないタイプだったけど、どうも顔色も悪いみたいで。ちょっと心配したんです。女の子ですからね、生理痛がひどいのかなとか、そんなことを。

それでご飯を食べながら、相談したいことって何なのかって聞いたんです。そうしたらあの子、暗い顔をして私にこう言ったんですよ。

「ねえ、私の後ろに、何かいる? 何か見えない? 男の子とか……」

びっくりしますよね。本当に真面目な顔して、そんなことを訊いたんですよ、私に。

ハンバーグを食べていた私も、それを聞いてナイフとフォークの手が止まっちゃって。え、何て言ったの? って感じになっちゃって。

そりゃもう、鳥肌ものでしたよ。どうしたの、真波ちゃん、何かあったの、ホラー小説とか読み過ぎたんじゃないのって。

そこから、事細かにどういうことなのか、どうしてそんなことを訊くのか、理由を聞いたんです。そうしたら彼女いわく、読んではいけないものを読んだから、変なものに取り憑かれているみたいだって。

きっかけは、その前の月、ネットで買った本だったそうです。

真波ちゃんは気になる本があると、わざわざ大型書店とかに行くのが面倒だからって、だいたいネットを頼るそうなんです。そりゃあ、書籍の類ってたくさん買い込むとけっこう重いですからね。彼女は何冊か欲しい本を見つけると、決まって深夜のネットサーフィンのついでにポチポチ選んでいたそうです。

その夜もいつもの通り、有名なショッピングサイトから、何冊か気になる本を見つけて選んでいたら、ホラー小説・怪談のカテゴリが表示されて、オススメ本のラインナップの中、一冊の本が紹介されていたんだって。

妙に気になったその本は、中古の枠で安く売られていたそうです。タイトルは黒文字で、表紙は真っ白。作者もよくわからない、聞いたこともない人だったみたいです。

本の内容・あらすじが書かれていたのでそれに目を通しても、ルポなのか小説なのかそれも微妙にわからない。ただ、購入者の感想・講評欄には一件だけ、こんなことが書いてあったそうなんです。

〈絶対に読むな。読んだら後悔するぞ〉

まったく、画期的でたいしたマーケティング方法ですよね。そんなことを書かれていたらホラー小説とか好きな人だったらすぐに買っちゃいますよ。購買意欲を駆り立てる商法ですよ。

その一文に心惹かれて、真波ちゃんは即効でその本をカートに入れたそうです。しかも在庫は残り1点。おまけに中古本で破格の値段だったため、読んでみようって思ったらしいんです。

自宅に届いた数冊のうち、彼女は真っ先にその謎の本から読み始めたそうなんです。読んで後悔するくらい怖い本なのか、って。そういう期待を胸にページをめくっていったらしいです。

怖いもの見たさってありますよね。誰にでもそういう変な好奇心って、あるじゃないですか。私もそれはわかります。

肝心のおばけがワーって登場するシーンなんて、つい目をつぶっちゃうくせにそういう映画のDVDをわざわざ借りてきたり、動画サイトで《閲覧注意》なんて書かれていると、そのサムネイルについつい惹かれてタップしちゃったり。実際に流れてくる映像は本当に気持ち悪いものばかりで、人が事故で死ぬ瞬間とか凄惨な殺され方をした誰かの遺体とか、大量の幼虫が死んだ生き物に群がっているシーンとか。気分が悪くなるってわかっているのに、見ちゃう、覗いちゃう。

たぶん、真波ちゃんがその本を選んで読んだのも、そういう感情が働いたからだと思うんですよ。結局、彼女は土日の休みを使って、二日くらいでその本を読破したそうです。

感想やあらすじを知りたくなるのも好奇心で、訊いてみました。それで、その本はどうだったの、おもしろかった? 怖かった? それともつまらなかった? そもそもどんな内容の本だったの、って。そうしたら、

「あらすじに書いてある通りだった。小説なのか、ルポなのか、よくわからないの。何だかどこかの家で起きた怪現象について……淡々と書かれているだけで」

注文した野菜の煮物膳にはほとんど箸をつけずに、真波ちゃん、うつむきがちにぼそぼそと答えてくれました。でも、何だかその低い声も表情もやっぱり暗くて、目つきもうつろな感じで、どこを見ているのか、ぼんやりしていて。どこか具合が悪いんじゃないかって何回か訊きましたよ。そんなことはないって言っていましたけどね。

で、問題はそこからなんです。真波ちゃんが相談したかったことって。

店員さんが来て、私と真波ちゃんが食べた食器を下げたところで、彼女、つぶやくように話し始めたんです。

「……騒音が、ひどいの。私の部屋」

うつむきがちに、元気のない声でそう切り出しました。毎日のように、天井からすごく大きな音がするって。

どういうことなのか詳しく訊いてみると、九月に入ってまもなく、彼女の部屋の天井から、時折とてつもなく大きな音が響いてくるそうなんです。こう、大きな石の塊がフローリングの床に落ちた時にするような、ドン! っていう音が。

彼女の話によると、まるで砲丸投げの鉄球とか大きなハンマーがコンクリートに当たったような、そういう類の音が天井から聞こえるようになったそうなんですよ。

当時、真波ちゃんが住んでいたのはマンションの三階で、そこに住み始めてから二年くらい経つそうですが、それまではまったくそういう音に関することで困ったことはなかったらしいんです。それなのに、一昨年の秋頃から急にそういう大きな音、石の塊や鉄球が落ちてきたような衝撃音が天井から聴こえてくるようになったって。

集合住宅に住んでいるとどうしても近隣の人の生活音とか、トラブルのもとになる話はよく聞きますよね。ほら、ピアノの音がうるさくて殺人事件にまでなったケースもあるそうじゃないですか。確かに、夜遅い時間にテレビやステレオの音が聴こえてくると神経に障ることってあるし、子供が走り回る足音や工事の音とかって、古い住宅だと妙に響いてやかましいなって感じること、よくありますよね。私の近所でもそういう音に関するトラブルってたまに聞きます。

でも、ずっと住んでいた家で、いままではなかったのに、いきなりそういうことが起きるようになったそうなんです。

騒音が天井から聴こえてくる頻度はいつもまちまちだって言っていました。

朝の早い時間に一発、ドン! ってくる時もあれば、今日は音がしなかったかと油断していると、夜、寝る直前にいきなり、ドン! ってくる時もある。

眠りかけたところで突然叩き起こされるようで、本当に困っているって言っていました。時計を見たら十一時くらいだったそうです。

確かにそれは迷惑な話ですよね。中には深夜に起きている生活をしている人だっているかもしれないけど、私たちからしたら就寝時間ですもの。

それは上の階に住んでいる人にちゃんと注意した方がいいよって言ったんですよ。そうしたら彼女、ひどく怯えた顔をして、

「行ったよ。あまりにひどいから。もう少し静かにしてって。そうしたら――」

空き室だったって言うんです。真波ちゃんの上の階。

真波ちゃんが住んでいたのは三〇三号室。その上の階は四○三号室。でもその部屋は空き室だったって。

四〇三号室には、ドアノブに入居者募集の書類がかけられていて、ポストはガムテープで塞がれていて、誰も出入りできないようにドアの縁に特別な施錠がしてあったって。

そんなバカなこと、ありえないですよね。私もびっくりしちゃって。

部屋を間違えたんじゃないのって聞きましたけど、さすがに間違えようがないですよね。

普通、マンションの構造からしてよほど特殊な建物じゃなければ、三〇三号室の上が四〇二とか四〇四とかになっているなんて、考えられないし。階段を使ってすぐに確かめられる位置なのに、間違えるなんて。

でも待って、空き室だったら、業者の人が来てリフォームをしているんじゃないかって私は言ったんですけど、自分で提案しておきながらそれもおかしいなって思いました。夜の十一時にも音がしたって話ですものね。そんな深夜に業者の人が来るはずないし。

じゃあ、その騒音、大きな物音の原因は何だろうねってことになるじゃないですか。

私も理由や原因がわからなくて首をかしげたら、真波ちゃん、低い声でこんなことを言い始めたんです。

「……同じなの。まったく同じことが起きているの。あの本に書かれていたことと」

一瞬、何のことだかわかりませんでした。そうしたら彼女、頭を抱えてさらに怯えた声で震えながら打ち明けたんですよ。

あの本を読み終えてからだって。大きな物音が天井から聴こえ始めたのは、ネット販売で買った、例の中古本を読み終えてから聴こえるようになったって。

しかも、その本の中に書かれていることが、当時、真波ちゃんの身に起きていた状況とまったく同じだって言っていたんですよ。その本の中で、実在すると思われる人たちがいろんな怪現象に悩んでいるって話らしいんですけど、その最初の兆候が天井から響いてくる激しい衝撃音なんだそうです。しかも、その音を聴いた人たちはやがていろんな怪異に悩まされて、最終的には謎の死を遂げるんだって。それとまったく同じことが、真波ちゃんの身にも起こり始めたって。

いやいや、考えすぎでしょう、どう考えたってそんなこと。励ますつもりもあって、私はそう言ったんですけどね。何だか疲れた苦笑いを見せて、彼女は溜息をつきました。

「そう……考えすぎ、だったらいいんだけど」

真波ちゃんの思いつめた目を見たら、私、何も言えなくなっちゃって。

でも、常識的に考えて、普通そんなこと、ありえないですよね。ホラー小説を読み終えたらその内容と同じことが自分の身に起きるなんて。ああ、もう、真波ちゃん、そういう怖い小説とか読み過ぎじゃないの、って漠然とそう思いました。精神的によくない状態になっちゃったんじゃないかって。

確かに怖い映画を見たあととか怖い話を聞いたあとって、一人で寝るのもトイレに行くのも、ちょっと抵抗ありますよね。そういう恐怖感ってわかります。ちょっと物音がしただけでも怪現象じゃないかって勘ぐってしまったり、何でもこじつけて考えてしまったり。でも、実際のところ、そういうのって恐怖を感じている心が錯覚をしているだけだって、何かの本でも読んだ覚えがあります。だから、真波ちゃんが感じて怯えていることもそういう勘ぐりじゃないけど、偶然が重なっただけなんじゃない? って話したんです。

そこまで話してから、最初に彼女が私に訊ねた言葉を、ふっと思い出したんです。そういえば、どうしてこんな話になったんだろうってふり返ったら、最初に真波ちゃん、私に妙なことを訊ねたなと思って。

――私の後ろに、何かいる? 何か見えない? 男の子とか……

自分の後ろに、男の子がいないか。

確かに彼女、部屋で騒音に悩まされているって話をする前に、そう訊いてきたんですよ。どういうことだろうと思って、それについて彼女に訊いてみたんです。

男の子が見えないか、ってどういうことか。また、さっき問題になった小説だかルポだか謎の書籍の内容って結末はどうなっているのか、訊ねました。そうしたら彼女、しばらく黙り込んでから、よく覚えていないって言うんです。

「そんなこと、言ったっけ。なんとなく、そう思っただけよ。男の子の霊がいるんじゃないかって。本の結末は……ごめん。よく覚えていなくて」

えぇ、ちょっと待って。ついさっきのことなのに、どうしちゃったの、って思いますよねえ。何だか歯切れの悪い答えに引っかかりましたけど、言いたくなさそうな、というより思い出したくなさそうな感じで話をそらすものだから、それ以上、私も何も掘り下げた話をできなくて。

結局、その後はとりとめのない世間話をして帰ることになりました。

お店を出てから、あまり考えすぎない方がいいよってことだけ彼女に伝えてそれぞれの帰路につきました。天井からの騒音も、きっと聞き間違えか水道管に何かがぶつかった音か、他の家から響く生活音がどこかで共鳴して天井から聴こえるように思えるのか、そんなところだって。そんな話をしたんです。それきり、私たちはそれぞれ別の電車に乗って帰宅したんですけど、私が背中を向けるぎりぎりまで、彼女、何か言いたそうな顔をしていたんです。

いま思うと、真波ちゃん、その日の夜は私の部屋に泊まりたかったのかなって、そんな気がするんですよね。

彼女とファミレスに行ったのが金曜の夜で、土日が過ぎたその翌週、普段通り出勤してきた真波ちゃんに、それとなく騒音のことを訊ねました。

やっぱり、また騒音は響いてきたそうです。

私とファミレスでご飯を食べた日の夜は、帰ってからも何も異常はなかったそうですが、その翌日、土曜の午前中にまた、テレビを見ていたら、ドン! っていきなり天井が鳴ったそうなんです。不意打ちだったから怖くなったけど、まだ明るい時間帯だったから我慢できたって気丈にも笑っていましたけど、どこか無理をしている感じはありましたよ。

まあ、当然ですよね。上の部屋には誰も住んでいないってわかっているのに、原因がわからない物音が、それもコンクリートに石がぶつかるような激しい物音がするなんて。

ただ、その騒音以外のことで実害はなかったそうで、音が聞こえた時は気になるし気味が悪いとは言っていましたが、しばらくの間、我慢していたそうです。

それから半月くらい過ぎてから、昼休憩の時、彼女の話に耳を傾けながら、私はあることを思いつきました。そんなにうるさい音がするのであれば、他の部屋に住んでいる人はどう思っているのかなって話をしたんです。

真波ちゃんが住んでいる三〇三号室で、時折異常なほど大きな物音がする。それなら、そこまでひどい音だったら隣近所の人たちにも聴こえているのではないか、って話をしてみたんです。

ところが、真波ちゃんもとっくにその考えに思い至っていたようで、すでに自分の両隣の部屋と、自分の部屋の上階にある四〇三号室、その両隣の家を訪ねたそうなんです。

「どの部屋の人に訊いても、原因はわからなかった。まず、うちの隣の部屋はどうかなって思いついたんだけど、三〇二号室は空き室で、三〇四号室は女の人がひとり暮らしなんだけど、朝早くから夜遅くまで仕事でほとんど家を空けているものだから、そんな騒音を聞いたことがないって」

上階も同じような結果だったそうです。

四〇二号室には老夫婦が住んでいて、旦那さんはほぼ寝たきり、七十代の奥さんに訊いてもそんな大きな音が聴こえたことはないって話でした。四〇四号室にも誰か住んでいたそうですが、いつ訊ねていっても部屋は真っ暗。表札には男性の名前が出ていたけれど、人が暮らしている感じではなかったって、真波ちゃんは言っていました。おそらく、三〇四号室の女性と同様、仕事か何かであまり自宅には帰らない人なのかもしれません。

それではまさか、五〇三号室が原因か、ということも考えたそうですが、さすがにそれはないだろうと思い直して、彼女はそれ以上近隣の部屋を訊ねて回ることはできなかったみたいです。それが十一月の半ば頃のことでした。

とうとう十二月に入り、私と真波ちゃんの間で、騒音のことについてはあまり話題にのぼらなくなりました。二人で悩んでも原因が見つからない。それなら話題にしてもどうすることもできない、みたいなあきらめの空気がありました。

それにほら、うちの職場も何かと繁忙期になってくるじゃないですか。年末年始に向けてギフト購入を考えるお客さんが滑り込んできますし。電話の受信率も通常より高くなりますからね。

昼休憩の時、職場の人たちと顔を合わせても、別の話題で盛り上がることが多くなりました。真波ちゃんの部屋で起きる物音の話も自然と立ち消えになって、彼女自身、私に愚痴ることも少なくなりました。

驚いたのは、年が明けてからです。

一月四日、仕事始めの朝。新年の挨拶で私の席にやってきた真波ちゃん、心配になるくらい顔がげっそりやつれていたんです。あれは、何て言ったらいいか。本当に何か健康を害しているような痩せ方でした。

血色のよかった頬がこけたようで肌の色もどこか黒ずんでいるような。思わず、どうしたの、って問いただしそうになったけど、具合が悪いのに無理に笑っているような真波ちゃんの顔を見たら、そんな露骨な言葉も出てこなくて。

けれど、やっぱりうちのチームのSVはすぐに気がついたみたいで、体のどこかが悪いんじゃないかって、彼女にそっとねぎらいの声をかけていました。何でもないです、大丈夫ですって、真波ちゃん、気丈にふるまっているみたいでしたけどね。

繁忙期が一月の半ばくらいまで続いて、二月も折り返しになった頃だったかな。

土曜日の昼間、自分の洗濯物をたたんでいたら、私の携帯に電話がかかってきたんです。真波ちゃんからでした。どうしたのかと思ったら、電話口で彼女、泣いていたんですよ。

「アサちゃん……私、怖い……ねえ、どうしよう、音がすごいの。毎日響いてくるの」

怯えた声ですすり泣く彼女のことをなだめながら、事情を訊いたんです。

彼女の話によると、年が明けてからずっと、部屋の天井から響きわたる例の騒音、何かがぶつかるような衝撃音が毎日続くようになったそうなんです。それもだんだん規則的なペースで。

始めのうちは二日鳴って一日鳴らなかったり、三日ほど鳴らなくて忘れた頃にまた鳴り響いたり、というペースだった例の物音が、毎日必ず、ほぼ決まった時間帯に聴こえるようになったそうなんです。時間は決まって夕方、六時から六時半、もしくは七時くらいまでの間。それを過ぎると音がしなくなると。

「絶対に何かいると思うの……それも、上の階じゃなくて、私の部屋に」

とうとう穏やかじゃない話になってきたので、私もゾクっとしましたよ。この子はいったい何を言い出すんだろうって。でも、真波ちゃんは心底怯えていたし電話口でさめざめと泣くもんですから、放っておくわけにもいかないじゃないですか。

その日はちょうど何も予定がなかったので、ひとまず彼女の家の近くまで行きました。近所にチェーン店のカフェがあったので、そこで落ち合って、彼女から詳しい話を聴くことにしたんです。

真波ちゃん、相変わらず頬が以前よりもこけてやつれた様子でしたけど、私と話をすると少し元気になったみたいでした。こっちの冗談にもはにかみながら笑えるくらいの元気は残っていましたし。

彼女の部屋で起きている怪現象がどんなことなのか、また詳しい話を聴きましたけど、結局、例の数ヶ月前から始まった大きな物音、何かがぶつかるような音っていうのが、以前は不規則だったけれど、それがほぼ規則的に夕方の六時から七時くらいまでの間に響いてくるようになった。彼女の話では、具体的に困っていることといえばそれだけだったようなんです。

まあ、確かに何度聞いても気味の悪い話ですけど、はっきりとおばけが出たとか、その姿が見えたとかってことではないようですから、ちょっと安心しました。

ただ、だとすると、どうして何かが部屋の中にいるって思うのか、気になりますよね。だから私、彼女に思いきって訊ねてみたんです。

「だいたいの話はわかったけど、どうしてその騒音が原因で、真波ちゃんは自分の部屋に何かがいるって思ったの? 幽霊とかおばけとか、はっきり見えたってわけでもなさそうだけど」

「それは……なんとなく、なんだけど」

聞かれてほしくないことを聞かれた、って顔をして真波ちゃんはうつむきました。私から視線をそらして口ごもったきり、黙り込んでしまって。

たぶん、当事者だからこそ肌で感じる恐怖だったんでしょう。言葉にするのは難しいけど、確かに何かが、得体の知れない誰かが部屋にいる、誰かに見られているような気がしてならない、みたいな。

痩せこけて顔色が悪くなるほど塞ぎ込んでしまった真波ちゃんを見て、私、これはいよいよ放っておけないなって思いました。誰かに見られているような、自宅に何者かがいるような気がするということは、もしかしたらストーカー被害、つまりは盗撮や盗聴の可能性だって考えられますよね。だとしたら逆に、幽霊やおばけの方が、まだましな話かもしれないって。

その日の夜、私は真波ちゃんの部屋に泊まることにしました。女ふたりの力では頼りないかもしれないけれど、私が行けば他人の目から見て何か部屋の異変に気づく可能性だってあるし、体験している怪現象っていうのが天井からの騒音だけだったら、確かに迷惑ではあるかもしれないけれど、怖くはないですからね。

私は一旦自分の部屋に戻り、着替えとか荷物をまとめて彼女の部屋に土日だけ泊まり込んでやったんです。おばけなんか、私が退治してやるって気持ちを奮い立たせて。

おそるおそるお邪魔した真波ちゃんの部屋でしたが、予想外にというか、本当に何ということもない普通の部屋で正直拍子抜けしました。

2DKの間取りはすっきりしていて、ベランダも日当たりがよかったし、キッチンも浴室もトイレも、どこをチェックしても不気味な雰囲気は感じられませんでした。

小さなスペースには花とか飾って、こぎれいなものでした。あまり物を置くのが好きじゃないという真波ちゃんの趣味が程よくわかる、ごくごく普通の、女の子の部屋でした。

ほら、よく言うじゃないですか。悪霊とか怨念とかそういうもの、悪い気が滞っている場所って寒気を感じたり空気が重かったりするって。あの子の部屋にはまったくそういうものは感じられませんでした。もっとも、私が鈍感なだけかもしれませんけど。

部屋に入ってくつろいでから、収納スペースとかクローゼット、ベッドの下とか、室内をひと通り隅々までチェックしましたけど、盗撮・盗聴されている様子もなく、特に人為的な異変もありませんでしたね。ただ、少し気になったのは玄関のドアの内側、覗き穴の下に本格的な御札が一枚、貼ってあったことくらいでした。

魔除けのつもりで手に入れて貼ったようで、それを見ると、ああ、本当に何かに怯えているんだなと思って、真波ちゃんのことが不憫になりましたけどね。

その週末はたいした用事もなかったので、私は土日を使ってなるべく彼女の部屋にいるようにして、例の騒音がいつやってくるかって待ちかまえていました。でも、いくら待ってみてもそれらしき物音は聞こえてきませんでした。

結局、私は彼女の部屋にふた晩泊まったわけですが、とうとう月曜の朝、一緒に出勤する段階になっても異変はなく、天井からの例の騒音はしませんでした。まだ浮かない顔をした彼女を励ましながら電車に乗って、いつもと変わらない一週間が始まっただけでした。

さあ、これで真波ちゃんも、天井からの物音に怯えることも悩むこともなくなるだろう、と思っていた矢先でした。

その週の水曜日、真波ちゃんが体調不良で当日欠勤したんです。

私も何だか心配になって、昼休みの時間、何度か彼女の携帯に電話をしたんですけど電話に出なくて、そんなに具合が悪いのかと不安になりました。

そうしたら、その日の帰り、会社から出たところで私の携帯が鳴りました。真波ちゃんからでした。電話に出て、私が体の具合について訊ねるよりも先に、彼女のすすり泣く声が聞こえてきたんです。

「また音が聴こえてきた……さっき、三回も連続で。ねえ、アサちゃん。私、本当に怖い」

時刻は六時十五分。いつも怪音が聴こえると真波ちゃんが言う通りの時間帯でした。

そして彼女、私にさらに詳しい話を聞かせてくれたんです。電話口で泣きながら話していました。もう堰が切ったように延々と、これ以上は隠しきれないって感じで。

真波ちゃんの話によると、実は年明けあたりから、天井の音以外にも考えられないような怪異が自分の部屋で起きていたそうです。

夜、ひとりでお風呂に入っていると、浴室のすりガラスの扉を通して子供のすすり泣きが聴こえてきたっていうんです。その日以来、ふとしたはずみにほんの数秒間、部屋のあちこちで子供のすすり泣く声が聴こえたんだって、そう言うんです。リビングでテレビを見ている時はベッドがある寝室から。トイレに入っている時にはキッチンの方角から。

怪異はそれだけじゃなかったそうです。

仕事やプライベートの用事で外出して帰宅すると、洗面台の鏡の端に小さな白い汚れが付いている時があったって。星型のような紅葉のような形をした、覚えのないその汚れをよく見ると、子供の手形だったと。明らかに小さな子供がぺたぺたと触れたあとのような汚れが付いていたとも言いました。

また、そうした不可解な現象に怯え始めたあたりから、真波ちゃんはよく悪い夢を見るようになったとも、打ち明けました。

「……私、男の子になっているの。夢の中で。どこか、覚えのない誰かの家にいて、どうもそこが自分の家で、夢の中では、確かにそこに住んでいたって記憶があるんだけど、実際には行ったこともないはずの、よその家なの。そこで私は……留守番をしているの。お母さんが帰ってくるのを。その子……私が成り代わった男の子は……怯えていて。押入れに隠れていて」

泣きながら必死に説明する真波ちゃんの話を整理すると、彼女は夢の中で、どこかの家に暮らす少年になっているというんです。そして、その男の子はお母さんの帰りを待ちながら、とても怯えていると。

「押入れの中で……私は玄関のドアが開く音を聞くの。その、ガチャっていう音が、なぜだかすごく怖いの。とっても」

――お母さんが帰ってきた。だけど、それがとても怖い。なぜか。同時に男の人と話す声が聴こえるから。お母さんと話している、その男の人が、一番怖い。

真波ちゃんは、確かにそう説明していました。そして彼女は、同じ夢を何回も見るようになったって言うんです。少年となって、狭くて暗い押入れに隠れて、怯えている夢を。

熱くなっていく携帯に耳を押し付けながら、今度は私が頭を抱えました。ああ、とうとう真波ちゃん、ここまでやばくなっちゃったのかなーという焦りと、背すじからぞわっと立ちのぼってくるような恐怖と、どちらが強いかわからなくて、頭痛を催しそうでした。

号泣する真波ちゃんに、私は問いただしました。

「どうして、それを早く言わないの。そういうこと、もっと早く言わなきゃ」

「言えるわけないじゃない! だって言ったら……そんなこと話していたら、アサちゃん、私の部屋で一緒に泊まってくれた?」

ぐうの音も出ませんでした。真波ちゃんなりに、気を遣ってくれたんです。

確かにそんな話を先に聞いていたら、私は彼女の部屋に泊り込みをして怪異の原因を突き止めようなんて言わなかった、いえ、言えなかったと思います。

真波ちゃんはさらに続けました。どうしてその日、休んでしまったのか、その理由も教えてくれました。年末年始にかけ、確かに具合が悪かったのは本当だったと。生理が重く体も疲れやすく、また寝不足でいつも何かに乗りかかられているように、肩や体が重いのだと言っていました。

けれど突発的な休みの原因は、それだけじゃなかったそうです。その日の朝、目が覚めると玄関に貼ってあった魔除けの御札が、ひと晩のうちに無惨なほど破られていたと。

泥棒。その可能性もなくはないと思います。深夜、真波ちゃんが眠っているうちにドアを開けて室内にしのび込み、御札を破った――。

いいえ、でも、それは考えられないと思うんです。たとえ隙を見て不法侵入をした犯人がいたとして、そいつが真波ちゃんの生活ぶりや怪異に怯えていることを知っていたとして、女性の家にわざわざしのび込んでまでして御札だけ破って逃げる、なんて、ちょっと考えづらいですよね。他に金品を盗んだわけでもなく、真波ちゃんを襲ったわけでもなく。

それではどうして、戸締りをした室内で御札だけが破られたのか。

夜道の片隅で、携帯で真波ちゃんと話をしながら、私は懸命にその不可解な怪現象について原因を突き止めようと考えをめぐらせていました。携帯を持つ手が、いつのまにか小刻みに震えていました。それが冬の夜風に当たって寒いせいなのか、真波ちゃんの話を聴いた恐怖によるものなのか、わからない状態でした。

と、その時、真波ちゃんは細い声でぼそりと、こう言いました。

「……同じなの、まったく同じ。あの本を読んだせいよ」

どういう意味かと訊き返すと、以前、ファミレスで話してくれたことを彼女はまたくり返し訴えかけてくるんです。ネットで購入した例の本を読んで以来、怪異が自分自身にも訪れるようになった、登場人物の名前はみんな違うけれど、自分と同じ状況におかれている女性が出てくるのだと。

「本当に同じ……いまの私と。物音に悩まされて、悪夢を見始めて、見えないけれど男の子が部屋にいる気配をずっと感じるようになって……もうすぐ電話から……」

淡々と早口でわけのわからないことをしゃべり始め、途中からとうとう泣きじゃくり始めた真波ちゃんは、もう、私にはどうすることもできない状態でした。取り憑かれている。そうとしか思えませんでした。

それでも私、冷静になるように説得したんです。真波ちゃんのこと。そんなホラー小説だか何だか知らないけれど、本を読んだからって祟られるなんて、どう考えても常識的にあり得ない、病院に行った方がいいって。そうしたら、

「絶対そうよ! 何を言っているの、同じなの、まったく同じことが起きているんだから! 死ぬの……私、死ぬのよ! あの男に殺されるの! あの子みたいに、私……」

すごい剣幕でした。常軌を逸したって言葉しか思いつかない金切り声で、真波ちゃん、まくしたてて叫んでいました。途中から意味のわからないことを言い始めて、また火がついたみたいに泣き始めて。

どうしたらいいかわからなくて、しばらく黙って彼女が泣き止むのを待っていました。携帯に耳を当てながら、ふと、彼女の部屋に泊まった日のことを思い出していました。

私が真波ちゃんの部屋を訪ねたとき、ローテーブルの上に、確かにこれ見よがしに置いてあったんです。例の、いわくつきの本が。白い表紙のハードカバーで、タイトルと著者名だけが書かれていました。チラッと見たけれど、何の変哲もない図書館とか本屋さんにもたくさんありそうな、本当に普通の本でした。作者名も聞いたこともない人でした。

これが例の本なんだけど、と小さな声で真波ちゃんは教えてくれましたけど、はなから本が怪異の原因だなんて到底考えられなかったので、私も話半分に聞いて、別の話題に流れたのをなんとなく憶えています。

あの時、もう少しちゃんと話を聴いてあげればよかったのかなー、なんて溜息をついたけれど、あとの祭りですよね。

もういい加減、私も疲れてきてしまって、近くのガードレールに座ったまま、真波ちゃんの気持ちが落ち着くのを待ってみたんです。それで、少し落ち着いたかなってタイミングを見計らって、私は彼女に引っ越しをしたらどうかと提案してみました。当然いますぐにはできないとしても、ひと晩くらいは安いビジネスホテルに泊まってはどうかとも。

そうしたら、ほんの数秒間、すっと潮が引くみたいに静かになったと思ったら、

「それはダメ。できないわ。私、ここで待っていなくてはならないから」

妙にきっぱりとした口調で、低い声でそう答えたんです、彼女。まるで有無を言わせぬ感じの冷たい声でした。人がこんなに心配しているのに、何だか変に突き放すような言い方で、私の提案を頭ごなしに全否定するような。

さすがに私、その返事にカチンときて、じゃあ、どうしろって言うのよって反撃しそうになりました。それなのに……コールセンターで勤めているせいか、どうも冷静に頭が働いちゃうんですよね。これって職業病ですね。ほら、私たちって興奮したお客さん、怒鳴り散らすクレーマーにも落ち着いて対処するように日頃から意識して仕事しているじゃないですか? そのクセが出ちゃったのか、その時の私、真波ちゃんが最後に言った言葉がどうも引っかかってしまったんです。

――ここで待っていなくてはならないから。

確かに彼女、電話口でそう言ったんですよ。待っていなきゃならない? それってどういうこと? 何を待つの? 話の前後で脈絡がつかめなくて、待つってどういうことなのかって、訊ねたんです。

驚いたのは次の瞬間でした。

「ママがね、もうすぐ帰ってくるから」

真波ちゃんの声じゃありません。洟をすすってしゃくりあげる、男の子の声でした。

もう、携帯を持っていた手から、ざわーって鳥肌が立って全身を駆けめぐるような恐怖でしたよ、私。あまりに怖くてうっかり携帯を落としそうになりましたもん。

心臓をわしづかみにされたように驚きました。一瞬、電話が混線したかと思って携帯を何度も見ちゃいました。でも液晶画面には通話中の文字と《岩田真波》の表示だけ。

通話口ごしに何回も真波ちゃんを呼んだけど、電話は切れてしまいました。

あの夜はそのあと何回かけ直しても、真波ちゃんは電話に出ませんでした。ただ、私も長い時間、コール音を聴くのは怖かったです。また、あの男の子が電話に出たらどうしようってそんなことを考えているうちに、何日か過ぎました。

それから一週間ほど経ってからでしたかね。彼女が久々に出社してきたの。

相変わらず顔色は悪く肌の色もくすんだ感じでした。また、その時の彼女はもう、誰に話しかけられてもずっと無表情で、焦点が合わないような目つきをしていました。

それでも少しずつ、リハビリみたいに仕事を続けていけば、このまま職場復帰できるのかなーって思った矢先でした。いきなり、彼女が叫び出したのは。

「いやああああああああああああああああああああああ!」

覚えています? そうですよね、あれは本当にびっくりしましたよね。だって勤務中に、しかもお客さんからの入電があってすぐ、ヘッドセットを放り出して座っていた椅子から転げ落ちて、そのまま泣き叫んだんですから。

斜向かいの座席にいた私もびっくりしましたよ。でもまさか、他のお客さんと通話中に驚いて叫ぶこともできませんからね。ばくばくする胸を落ち着かせながら、何事もないような声で対応しましたけれど。

それにしても、あの時の真波ちゃん、本当に取り乱し方が尋常じゃなくて、見ている私も怖かったです。すぐさまうちのチームのSVとか、ああ、さっき話した伊川君もサブSVでしたから、二人がかりで真波ちゃんのことを慌てて取り押さえて、事情を訊いていましたよね。私たち、他のメンバーなんか驚きのあまり、何が起きたのか一瞬わからない顔で、近くにいた人、みんな目を丸くしていました。

お客さんからの話が終わり、履歴を残し終わってすぐ、私は少しの間、受信拒否にしてから真波ちゃんの様子を見ていました。すぐ近くにいたから、私、その一部始終を見ていたんですけど、真波ちゃん、その場にしゃがみ込んで号泣しながら、ずっとこう言っていたんですよ。

「もうダメ……もう、私、死ぬんだ……もう、ダメだ、私。優斗君と同じように……あの子、あんなに……泣いて。私も同じように」

途切れ途切れに泣きじゃくりながらつぶやいていたので、最初のうちは何を言っているかわからなかったけど、耳をすますと彼女、確かにそんなことをずっと言い続けていたんです。眼鏡を床に落としたまま、真っ赤な顔ですすり泣く真波ちゃんは、もうそのまま仕事を続けられるような感じではなかったですね。

そこからは管理者や上司の人たちがしばらく付きっきりで真波ちゃんのそばについていましたけれど、ずっとそうしているわけにもいかず、彼女はオフィスから離れた別室に連れていかれました。あの日が真波ちゃんの最終出勤日になったのは、ご存知の通りです。

それから二週間くらい経った頃ですかね。そう、三月の始め頃。

真波ちゃんの欠勤が続いていたから、その後、彼女がどうなったのか、私はSVに訊ねたんです。そうしたらSVの人も伊川君も、そろってお茶を濁すような感じでした。何か事情を知っているようでしたが、軽はずみに話してはいけないような様子は、彼らの目の色でわかりました。

もちろん私からも真波ちゃんに何度か電話しました。でも、ずっと留守電になるばかりで、LINEでメッセージを送りましたが返信はなく、既読にもなりませんでした。

あの子はもう、復帰できないのかなーなんて同僚の人たちと話をした、その翌日くらいでしたかね。SVの人から聞かされたんです。真波ちゃんが亡くなったって。

本当に驚きました。だって二十代ですよ。どうしてってSVに訊ねたら、自殺だったと告げられて、ようやく納得しましたけれど。

管理者の人も含め、チームの人たちみんなで真波ちゃんの葬儀に参列しました。私はお通夜と告別式、両方に出席しました。

死に顔を見るのは抵抗がありましたよ。投身自殺だったと聞いていましたから、損傷がひどかったら怖いなと思って。でも、そっと棺の中を覗くと、そこに眠る真波ちゃんの顔は意外なほどおだやかでした。顔中きれいに包帯を巻かれて右目だけ隠されて。肌が見えている部分、閉じた左目や唇にはそんなに目立った外傷もなくて、揺り起こしたら目を覚ますんじゃないかと思ったくらい、おだやかでした。それだけが救いでしたね。

四月に入り、何人か新人さんが入ってくる都合もあって、うちのチームでも席替えとかがありました。使っていないパソコンを新人の方々にあてがったりデスク周りを整理したりする必要もあって、私と伊川君が中心となって、座席移動の作業をする日が続きました。私も何日か残業して、管理者の人たちの手伝いをしました。

一週間に及ぶ新人さんたちの研修が終わって、いよいよ彼らに各自のパソコンやデスク、電話機をあてがうという段階で、私と伊川君で真波ちゃんが使っていたデスクに手をつけることになった日のことです。

その日、いつもの仕事と終礼が済んだあと、私は真波ちゃんが使っていたパソコンと電話機を一旦デスクから取っ払って、机の上をきれいにしたり引き出しの中を整理したりしていた時、一番下にある大きな引き出しの奥に、一冊の本がしまい込まれていることに気がつきました。

手に取ってタイトルを読んだ私は、すぐにピンと来ました。まさしくそれは真波ちゃんの私物で、彼女が自分の身に起きた怪異の元凶だと言ってずっと怖がっていた例の書籍でした。パラっとめくってみたところ、内容は確かに小説か何かのようでした。異様にこの本の存在に恐怖を抱いていた彼女は、おそらく、とうとう自宅に置いておくことすら嫌になって職場のデスクに放置することにしたんだと思います。そんなに嫌なら捨ててしまえばよかったのに、どうして職場に置いておくことに留めたんでしょうか。

不要になったマニュアルや業務で使っていたメモなら、社外秘のためにシュレッダー行きの書類に追加すればいいだけですが、それは業務には関係のない故人の私物です。しかも書物ですからね。明らかに軽々しく廃棄処分していい物ではありません。となると遺族である真波ちゃんのご家族にお渡しするのが一番か。

どうしよう。ひとまず管理者の誰かに報告するか。そんな気持ちで本を眺めていたところ、背後から声をかけられました。当時、サブSVだった伊川君でした。

「おーい、どうした、尾崎。岩田さんの私物、まだ何かあった?」

私は伊川君に例の本を差し出しました。真波ちゃんの私物がまだあったことを告げ、また、その書籍についての話をかいつまんで説明しました。

彼女がずっと、これを読んだことを後悔したと言って泣いていたことや、自宅で起きる不快な騒音について私に相談を持ちかけていたことなども、彼に伝えました。すると話を聴いていた伊川君は目を丸くして、ああ、と首を軽く縦に振りました。それから何か嫌な記憶に思い当たったようで、顔をしかめました。

「はい、はい。これのことか。岩田さんが悩んでいた原因は」

どういうことか訊ねると、彼はその本のページをパラパラめくりながら、簡単に説明してくれました。

伊川君の話によると、真波ちゃんがいきなり泣き叫び出したあの日、会議室に連れていかれた彼女は、少し気持ちが落ち着いてきたところで、泣きながら、どうして突然叫び出したのか、その理由を詳しく話してくれたそうです。その内容というのが、とても不気味で信じがたい話だったと。

「あの日、岩田さんが執った電話ってやつが、異常だったらしい」

なんでも、コールが鳴ったので真波ちゃんが普段どおり、パソコンの画面で〈応答〉のアイコンをクリックすると、ヘッドセットからは男の子のすすり泣く声が聞こえ始めたというのです。その声は次第に大きくなり、男の子の泣く声は絶叫に変わり、その声とともに、あの音――そう、真波ちゃんが自宅の天井から聴こえると言って散々悩んでいたあの騒音。鉄球が硬い床に打ち落とされたようなあの音が、何発も激しく聴こえてきたと。

真波ちゃんは、泣きながらそう説明したというのです。

「そんなのただのいたずら電話じゃないのか、って言ったんだけどさ。あの子、震えながら頑としてきかなくてさ。その、つまり……」

虐待された末に殺された少年が亡霊となり、電話を使って助けを求めてきた、と。またその呪いは、ネットで購入した本を読んだことが原因だった。自分自身もいつか近いうち、その少年と同じ運命を辿り、殺される。

彼女は青い顔をして、必死にそう訴えたそうです。

にわかにはとても信じられない話に、伊川君はSVと顔を見合わせ、腫れ物に触るように遠まわしな言い方で、真波ちゃんに心療内科か精神科への通院をすすめたそうです。

正気の沙汰じゃないだろう。そうつぶやいて、伊川君は本の背表紙を眺めながら、溜息をつきました。

彼の話を聞いた私は、すーっと背骨が冷たくなったような気がして、思わずぶるっと小さく震えてしまいました。

確かに現実的に考えて、真波ちゃんが訴えていたことはとても普通の話じゃありません。信じろっていう方が無理な話です。でも、最終的に真波ちゃんは亡くなった。自ら選んだ死だとしても、そこまで精神的に追い込まれた何らかの要因があったのは事実なわけですから。心が病んでしまっただけ、という話で片付けてしまえない、恐ろしい何かが、私の首筋をつかんでいるような気がして、それが怖くてならなかったのです。

一瞬、心の片隅によぎった恐怖をごまかそうと、私は苦笑いで伊川君をからかいました。

「でもさー、どうする? その本を読んだあと、伊川君の部屋でも同じような怪現象が起きちゃったら」

私の悪ふざけは案の定、彼を笑わせただけでした。伊川君は喉を見せ、そんなわけないだろうと、例の本で私の額を小突くふりをしました。

そうだよねー、いまどき呪いとか祟りとか、ありえないよねー、映画じゃあるまいし。

そんなやりとりの末、結局、真波ちゃんが机の引き出しに放置していた本は伊川君が預かり、SVを通してご遺族にお渡ししておこうということになったのですが――

*

ここまでが、尾崎さんが私に教えてくれた話の一部である。

まだこの先にも話の続きがあり、岩田さんの本当の死因、読んだ人を「死」に誘うという書籍の謎など、いくつか重要な話が残っているのだが、その詳細は後ほど紹介しよう。ひとまずここでひと区切りとしておく。

さて、ここで読者の皆さまはお気づきになっただろうか。

冒頭でご紹介した、三沢亜希子さんが姪の鈴木さん宛に書いた手紙。そして先ほど紹介した、尾崎さんの語りによる岩田さんの死にまつわるエピソード。

この二つの話には、ある共通点が存在する。そう、天井から聴こえる騒音のことだ。

いまご紹介した二つの話は、千葉と東京というどちらもまったく異なる別の場所で起きた出来事である。また、私が亜希子さんの手紙を鈴木さんから譲られたのは五年ほど前のことなので、三沢家で起きた怪異についてはそれ以上前という計算になる。しかし、尾崎さんが教えてくれた岩田さんの身に起きた怪異についてはほんの一年と少し前のこと。

場所や時期に関しては共通する点はなく、それぞれの人物に可能な範囲で交遊関係など調べてみたが、二つの話に出てくるどの人にも、接点とおぼしき事柄はまったく浮かび上がってこなかった。

にもかかわらず、二つの話には共通して、天井から時折鳴り響く鉄球を落としたような大きな音の話が出てきたのである。

亜希子さんの一通目の手紙を読んだだけでは、さほど恐ろしいという気持ちはなかった。天井や隣室から漏れ聴こえてくる多少の物音など、民家が密集した地域で暮らしていれば割りとよくある話だ。集合住宅ではなおさらのこと。

ところが、尾崎さんの話では岩田さんも同じような怪異に悩まされていた。しかも、その原因というのはある書籍を読んだことがいけなかったのだと、昨年亡くなった岩田さんは頑なに信じ込んでいたという。まるで昨今のホラー映画や怪奇小説によくあるパターンの話ではないか。

ひと昔前、携帯にかかってくる謎の着信や呪いのビデオを観たことがきっかけで、死の連鎖が延々と続いていくというホラー映画が有名になった。しかし、その手の話は話題になるほど手垢がつき、どちらの作品とも何度も続編が上映されたため、いまとなっては誰もがそのあらすじを知っている、いわゆる鉄板の話となってしまった。

今回、尾崎さんの話から知った、岩田さんの身に起きた恐怖体験や彼女の死因というのが一冊の書籍が引き金だったとすると、それはまさしく前述した例のホラー・ムービーの内容とあまりに酷似し過ぎている。携帯の着信やビデオテープという小道具が、書籍に取って替わっただけではないか。

尾崎さんから岩田さんの話を聞かされた時、そんなバカなことが、と私は思わず笑ってしまいそうになった。しかし、天井の音、という現象がどうも記憶の片隅に引っかかり、彼女の言葉に耳を傾けながら、あれこれ記憶の糸をたどってみた。似たような話を知っていたからだ。尾崎さんの話を聞き、どこかで聞いたことがある話だなと私は首をかしげた。

過去に見聞きした話をさかのぼり、自宅の本棚や手紙の束を探ってみたところで、例の亜希子さんの手紙にぶち当たったというわけである。

だが、本当の恐怖はそこからだった。

私は鈴木さんから譲り受けた亜希子さんの手紙をもう一度よく読み返し、どんな内容だったか改めて目を通した。二通目を読み返した時、私は驚愕のあまり言葉を失った。そこには岩田さんの身に起きた怪異の原因、尾崎さんから聞かされた話との共通点が書かれていたのだ。その恐怖と驚きは、便箋を持つ手が小刻みに震えてしまったほどだった。

次に紹介するのが、亜希子さんが鈴木さんあてに書いた二通目の手紙である。

【悪夢を見る】 亜希子さんの手紙・2通目

美里ちゃんへ

あなたにこんな手紙を送るのはこれで二回目ね。元気にしているかしら。その後、お変わりない? それならいいんだけど。

十月になって急に冷えてきたわね。先月までは半袖でへっちゃらだったのに。いま、おばさんはセーターとトレーナーが手放せません。美里ちゃんも体には気をつけてね。

ところで、この前、あなたに送った手紙の話、覚えているかしら。あの後、すぐに電話をくれて、ありがとうね。いろいろと相談にも乗ってくれて。

実はね、いま、うちの中が本当に大変な状態で。藁にもすがる思いであなたにこの手紙を書いています。いまね、琴美がノイローゼ気味で学校を長く休んでいるの。それがもとかどうかわからないんだけど、例の物音以外でちょっと変なことというか、困ったことが続いているものだから、家族のみんなも悩んでいてね。あまりにおかしな現象が起こるものだから誰にも相談できなくて、美里ちゃんに頼るしかなくて。少し気味の悪い話なんだけど、最後まで読んでほしいの。

前にも書いたけど、あれから琴美の部屋でだけ響き始めた物音について、専門の人にもたびたび調べてもらったわ。でも、結局のところ、うちの屋根や壁、建物には物音がする原因はないって結論に至ったの。不動産屋さんにも業者の人にも相談して、何度も自宅に来てもらって、琴美の部屋の天井や壁をくまなく見てもらったんだけど、どこにも欠陥はないって。

不思議でしょう? 本当に凄まじい音がしていたのに、傷んでいたり壊れていたりしているような所はどこにもないって。

確かに、琴美の部屋に何度も業者の人たちが来てくれたけど、彼らが来ている時には音なんてしないのよ。それも琴美が言う、夕方の六時から七時頃の、とりわけ音がひどいっていう時間帯にわざわざ来てもらっても、その時には音がしないの。

それなのに……業者の人たちが帰ってから、私たち家族もそれぞれ階下に戻ってしばらくすると、一人で自分の部屋にこもっていた琴美がいきなり叫びながら駆け降りてきて、私に泣き泣き嘆くのよ。

「お母さん! もう、私、耐えられない! また音がしたの! すごい音が!」って。

私もどうしていいかわからなくて、ひとまず寝る時は私と春之さんが寝ている和室に予備の布団を敷いて寝るか、良太の部屋で厄介になるかってことで話は落ち着いたの。良太も年頃で何かと反抗期だから、あからさまに不平・不満を口にするし嫌そうな顔をしていたけど、琴美の怖がり方が普通じゃなかったから、たまに協力してベッドを譲ってあげていたみたいだったわ。

それから半月ほどは、何事もなく暮らせていたかしら。琴美はいよいよ自分の部屋にいるのが怖くなって、ほとんど居間で過ごすことが多くなったの。

ところがね、ある日突然、琴美が自分の部屋に戻るからって言い出したのよ。あれは七月が終わって八月になったばかりだったかな。夏休みに入ったあたりだったから。

本当にいきなり、夜になって寝る時間になると、きちんと自分の部屋に戻るようになったの。私も大丈夫なの、って心配になって訊ねたけど、本人はけろっとした口調でうなずくものだから、引き止める理由もなくてね。

「大丈夫よ、全然平気。それにもう、いい加減、自分の部屋に戻らないと」

明るい口調だったし以前のように怖がっている感じじゃなかったから、少しは気持ちも落ち着いたのかと思って、私も最初のうちはほっとしていたの。

そこから一週間ほど経った頃かなぁ。あの子、朝になると体調が悪いって言い出したの。朝ご飯ができてもなかなか部屋から出てこないから私が起こしにいくと、ひどくやつれて顔色が悪いの。何だか目の下にクマができているようで疲れた顔をしていて。熱を測ってもそんなに高熱ではないようだったから、夏バテか貧血かもって話したんだけど、何日経っても具合が悪そうなのよ。

いよいよ心配になって、あの子を病院に行かせたわ。風邪でも妊娠でも、重い病気でもなければいい。ひとまず病名だけでもわかれば、と思って無理やり行かせたのね。

琴美が病院に行っている間、ちょうどいい機会に掃除してあげようと思って、あの子の部屋に入ってドアを閉めようとしたら……あまりに驚いて掃除機を落としてしまったわ。もう、叫ばずにはいられなかった。

だって……美里ちゃん。あの子の部屋、どうなっていたと思う?

部屋のドアの内側一面、びっしり御札が貼ってあるのよ。魔除けの護符が。

いつどこで手に入れたのか、あの子の部屋にもしばらく入っていなかったから、おばさん、本当にびっくりしてしまって。心臓が止まりそうだった。

いったいこれはどういうこと、って窓の方に目を向けたら、閉めきったカーテン越しに、窓にたくさんの長方形の影が見えるじゃない。嫌な予感がしてカーテンを思い切り開けたら、案の定、窓ガラス一面にも御札。それも、隙間をなくそうとするように、びっしり。

良太はその時、学校のプールに行っていて、春之さんだって仕事だったから、当然おばさんは家に一人。たった一人よ。本当に怖くて怖くて。

身の毛もよだつとか総毛立つって言葉があるけど、あの時、家に一人でいた私が感じていた恐怖は、とてもじゃないけど言葉に尽くせないわ。

春之さんに相談しようかとも思ったけど、まずは琴美本人に訊くべきだと思って、その日は部屋の掃除をしないで、あの子が病院から帰ってくるのを待ったの。

帰ってきてから、御札のことをあの子に訊ねたの。順序立てて、口調がきつくならないように気をつけながらね。そうしたら、琴美ったらぽろぽろ涙を流しながら事情を説明してくれたのよ。けれど、あの子の話を訊いて、私は正直耳を疑ったわ。

「私がいけないの……ごめんなさい。お母さん。私があの本を読んだから、こんなことになっちゃって。天井や壁の音は、あの子の呪いなの。あの男の児の……」

なんでも、あの子の話によると、五月の連休前、友達と一緒に行った大手チェーン店の古本屋で一冊の本を見つけたそうなの。何の変哲もない白い表紙で、少し読んでみたら小説だか何だかわからないけど、帯に〈絶対に読むな。読んだら後悔するぞ〉って書かれていたんだって。読むなと書かれていたからなおさら読みたくなって、安かったのもあって買って最後まで読んでしまったと言うの。

美里ちゃんも知っているでしょうけど、琴美はもとから外で遊ぶよりも家の中で遊ぶ方が多い子で、読書や音楽鑑賞するのが好きみたいなのね。だから、子供の頃から活字を読むのは苦じゃなかったそうなんだけど。読み終わって後悔しているって、あの子、声を上げて泣くものだから、私の方が慌ててしまったわよ。どうしてその本を読んだことがうちで起きている騒音に結びつくのよって。そうしたら、

「絶対そうよ! 間違いない、あの本が原因なの。あの本の中で、起きていることとまったく同じだから……だからあんな怖い音が続くの。そのうちあの、優斗君と同じように……私たちも、死んじゃうかも。私があの本を読んだせいで、父さんも母さんも、良太も私も……みんな」

嘘じゃないのよ、本当なの。本当にそう言って琴美は泣いたの。

話を整理すると、古本ショップで買った例の本を最後まで読みきると、そこに書かれていたことと同じような現象が実際に起きて、最後には読んだ人間と同居していた人たち、家族がみんな何者かに殺されてしまう。それは昔、実際に起きた幼児虐待事件がきっかけで、命を落とした男の子が亡霊となって呪いをかけているんだって。

もう、おばさん、何が何だかわからなくて、琴美を心療内科か精神科に通わせなきゃいけないのかって真剣に悩んだわ。

だってそうでしょう、美里ちゃん。そんなバカげた話、信じられる? 最近のホラー映画じゃあるまいし。呪いや祟りなんて、あるはずがないじゃない。それよりも誰かに何か悪い噂話を吹聴されたかよくない宗教にこっそり入ったのか、脳に何かの病気が発症したのか、そういう風にしか考えられなかった。

結局、その日、病院で診てもらった結果はただの貧血だということで、問いただしたところ、琴美が部屋じゅうに貼った御札は、あの子があちこちの神社やお寺で掻き集めて買ったりもらったりした物らしいの。すぐに剥がしなさいって言ったんだけど、あの子、頑として聞かないのよ。あの御札を貼っているうちは天井や壁から音がしないんだって。

ただ、音がしない代わりに、毎晩のように体の上に誰かが乗っている気がして、お腹のあたりが重くてうなされるんだと言うの。そして朝、目が覚めると毎日のように体調が悪いんだって。御札のせいじゃないのって言っても絶対に違うって聞かなくて。

しかも、あの子、泣きながらまだ信じられない話をするのよ。今度は音が聞こえなくなった代わりに悪い夢を見るようになったって。

「男の子に? 琴美が? どうして。なんで夢の中で琴美が男の子になっているの?」

「わかんないよっ、わかるわけないじゃん! でも、そうなの。夢の中で、私、男の子になっていて、押入れの中で震えて帰りを待っているの。お母さんじゃなくて、その子のお母さんの帰りを。でも、夢の中で、そのお母さんが帰ってくるのがすごく怖いの。一緒に、変な……悪い男の人を連れてくるから……それがとっても怖いの」

ねえ、美里ちゃん。私は頭を抱えたわよ。わかるでしょう?

これはとうとう琴美のことを専門の病院、それも脳とか神経科、心の専門の病院に連れていかなきゃならないと思って。

おばさんだけの力ではどうすることもできなかったから、その日の夜、子供たちがいない隙に春之さんに相談したの。もちろん、琴美が読んだ本の呪いとかあの子が見た悪夢の話はしないで。ちょっと精神的に調子が悪いみたいだから、近いうち専門の病院に連れていった方がいいってね。

そうしたら……そうね、それから三日くらい経ったかしら。朝、起き出してきた春之さんが青い顔して食卓について、こう言ったの。

「いやー……何だか、夢見が悪いというか、変な夢を見たよ。怖い夢というか。俺自身がどこの誰だかわからないけど、小さな男の子になっててさ、古いアパートの狭い押入れで、一人で震えながら親の帰りを待っている夢なんだよ。それも、自分の母親が帰ってくるのにすごく怖くてさ。どうやらその母親が連れてくる男、愛人だか連れの父親だか、そいつが俺に暴力を振るうのを知っていて、それで怖がっている夢なんだよね」

主人の話にびっくりして、その時は私、味噌汁をよそったばかりのお椀をうっかり流しに落としてしまったわ。

良太と琴美が学校に行き始めた頃だったから、九月に入ったあたりだったかしら。

うちの中で、例の物音以外にもおかしな現象というか、よくわからないことがたびたび起きるようになったの。それも頻繁に。

相変わらず琴美の体調はあまりよくなくて、始業式が過ぎてから、あの子はどうも休みがちになってきたの。具合が悪くて家で寝ているのも、長い休みのうちならまだよかったけど、学校が始まってもその調子でしょう。そんなに毎日休ませるわけにもいかないし、何度か無理にでも学校に行かせようとしたけど、具合が悪いからと言ってほんの数時間後には帰ってきてしまう日がたびたびあったの。

そんなに体調が悪いなら入院させた方がいいと春之さんは怒っていたけど、琴美の顔を見ると、主人ですら何も言えなくなってしまう。それくらい琴美の顔色は本当にひどくなったの。けれど、病院に連れていって診てもらっても特に悪いところがない。体温も血圧も低いし、だるさと吐き気、頭痛以外に目立った症状はない。レントゲンもCTスキャンもやってみたけれど異常なし。もちろん、妊娠や血液系の病気でもない。

いったい何が原因なのかと考えて、やはり精神的な病気、脳神経に関わるものじゃないかってことになったの。何度か検査入院を勧められたから、琴美にも説得したけど、あの子、まったく耳を貸さないの。入院どころか、今度は次第に部屋から出たがらなくなってきたのよ。あんなに怖がっていた、自分の部屋からよ。あんな、御札まみれの部屋から。

どうしてそんなに部屋に閉じこもるのか、何度も叱ると、

「この部屋から出てはいけないの……だって、私、待っていなきゃいけないから」

夢遊病者か催眠術にかかった人みたいに、ぼんやり焦点の合わない目つきをして、あの子はいつもそればっかり。何だかわけのわからないことを言って、最後にはにやっと笑って自分の部屋に戻ってしまうの。

あきれるやら怖いやら、情けないやらで、もう、私も春之さんもげんなりしっぱなしよ。そんな親の態度が移ってしまうせいか、良太は良太で何かと反発的な態度で、よく主人とケンカになって私まで滅入ってしまう毎日だった。

これがうつとか引きこもりの始まりなのかと、本当に毎日、琴美のことが心配で、イライラしたり泣いたりすることが続いていたの。

そう、うちで本当に恐ろしいこと、不可解な現象が起き始めたのは、ちょうどその辺りの時期だったわ。

ある朝、私がいつも通り琴美を起こしにいくと、あの子はドアに鍵をかけたまま、一向に出てくる気配がないの。だから私、その日は思い切って強い口調で怒ったのね。

「琴美! あんんた、いい加減にしなさい! いつまで学校をサボるつもり?」

しばらくしたら、ふてくされた口調でドアの向こうから琴美の声がして、

「しょうがないでしょう! 私……ここで待っていなきゃならないんだから」

「待つって、いったい何を待つのよ。ほんっとにもう、わけわからないこと言わないで!」

おばさんが怒って声を荒げた、その時だった。

「ママが……ママがねぇ、帰ってくるから」

え? って、自分が目を剥いてしまったのがわかったわ。だって、ドアの向こう側、琴美しかいない部屋から確かに男の子の声がしたんですもの。

琴美しかいないはずの部屋から聴こえてきたのは明らかにあの子の声じゃない。弱々しくてかすれ気味の、男の子の声。じゃあ、その声の主は誰?

まさか琴美が、どこかの誰か、子供をさらってきて自分の部屋にかくまっているんじゃないかって、とても信じられなかったけど最初はそう考えたわ。

「こ、琴美? ちょっと、いまそこに誰かいるの? 男の子の声がしたけど」

思い切って訊ねてみても、ドアごしにあの子はぶつぶつ変なことをつぶやいてばかり。何を訊ねてもあとはそれっきり。あまりに怖くなってその時は放っておくしかなかった。

それからだったわ。家の中で、天井や壁から響いてくる、あの例の大きな物音以外に、奇妙なことが頻繁に起きるようになったのは。

夜、寝る前に鏡台に向かうと、鏡の下側、端っこの方に白い星型の模様というか汚れが付いていて、何だろうと思ってよくよく見ると紅葉みたいな小さな手形なのよ。明らかに子供の、それも小学生とか幼稚園児くらいの、本当に小さな手形がいくつも付いていたの。

もちろん、うちには小学生以下の子はいないし、最年少の良太だって中学生ですもの。その手のひらの跡は、どう見ても良太の手よりも小さいのね。

寒気がして、ティッシュを使って急いでその汚れを消したわ。

ところが、その翌日、今度は洗面所の鏡にも鏡台にあったのと同じような子供の手の形をした汚れが付いていたの。白くて小さな手のひらの跡が。見るからに子供がふざけて鏡をぺたぺた触っていったかのように。鏡の一番低い位置で、ちょうど小さな子が背を伸ばして付けたかのようだったわ。鏡の下の部分に、いくつも。

もう怖くて怖くて、おばさん、家中の鏡や窓を手当たり次第に拭いたわ。でも、しばらくすると、その子供の手の形をした汚れは忘れた頃にまた家のどこか、窓や鏡の下の方にくっきり残っているの。

それだけじゃないのよ。夜、寝ているとね、廊下をぱたぱたっと子供が走っていくような足音が聴こえたり、私がお風呂に入っていると脱衣所のところで子供がすすり泣く声が聴こえたり。本当に原因がわからない、不可解なことが何度も起きるのよ。

こんなことに遭っているのは私だけなのかと思って、悩んだ末に春之さんに打ち明けたら、あの人、急に顔色を変えてこう言うのよ。

「そうか、おまえもなんだ」って。

春之さんも同じようなことに遭遇していたんだって驚いたわ。いったいあなたはどんな体験をしたのって訊ねたら、あの人、青い顔をしてなかなか話したがらないの。私、なおさら気になって、主人に教えてよってせがんだのね。そうしたら、

「……この前さ、夜中にまた久々にデカい音がしただろう? 天井から」

つい数日前のことだったから私も覚えていたわ。そう、確かに久々に大きな物音がしたのね。それも真夜中、寝ていた時、二階の子供たちの部屋がある天井から響いたの。

「ああ、そうだったね。覚えてるわ。あまりに大きい音でびっくりして私も目が覚めちゃったもの」

「……あの夜な、なぜかなかなか寝付けなくて、布団の中で何度も寝返りを打っていたんだ。そうしたら、どこか部屋の隅からすすり泣くような声が聴こえてきてさ。最初はよその家で子供が泣いているのかと思ったけど、その泣き声、明らかに俺たちがいつも寝ている部屋の中からなんだよね。気のせいだと思って無視していたら、だんだんとその泣き声が近づいてきてさ。気味が悪くてずっと目を閉じていたんだよ。とうとう自分の枕元あたりまで声が近くなってきて。それでも無視していたら、ふっと声が止んだ。あれ、と不審に思ったのと同時に、何か視線を感じてね。こう、誰かにじーっと上から覗かれているような気がして、たまらなくなって仰向けの状態で目を開けたんだ。そうしたら、」

普通の倍くらいに腫れあがった、青黒いアザだらけの顔をした男の子が、主人の顔を覗き込んでいたんですって。春之さん、驚いて飛び起きたそうよ。けれど辺りを見回してもそこにはもう、誰もいなかったって。その直後、あの大きな物音が天井から聴こえたんだと言うのよ。

私はいよいよ怖くなって、思わず春之さんの手をにぎりしめて震えてしまったわ。

音がした夜、そのすぐ後だったわ。血相を変えて良太が階段を駆け降りてきたのは。

「ねえ、二人とも聞こえた? またあのでっかい音がしたよ! いつものドンってやつ。俺の部屋の天井から響いてきた」って。

イヤだわ、この手紙を書いている途中でまた音がした。天井から、いまさっき。今日は二回連続だった。この後、琴美の様子を見てくるわね。

美里ちゃん、誰か霊媒師かお祓いができる人で有力な人、いないかしら? そんな知り合いの人、いない? おばさん、そういうのには疎いし霊の仕業だなんてとても信じられないんだけど、もう琴美のことも家の物音も、これ以上放っておくことはできないから。何かいい案があったら教えてもらえないかしら。変な頼みごとをしてごめんね。

寒くなってきたから、美里ちゃんも風邪には気をつけてね。

*

いかがだったろうか。いま紹介した三沢亜希子さんの手紙と、前述した尾崎さんの証言による岩田さんが亡くなるまでの経緯。この二つの話にはあまりにも共通項が多く、お読みいただいた通り、とても無関係な話とは思えないのである。

さらに、私がなぜこの三沢さんの手紙に恐怖を抱いたかというと、先に紹介した計二通の手紙には不気味、かつ、信じがたい余談があったのだ。

鈴木さんから渡された手紙を二通とも読み終えたあと、三沢家で起きていたという奇怪な現象に私は他人事ながら非常に興味を持った。

正直、夏場になると書店の片隅で毎年山のように売り出される「本当にあった」という枕詞付きの恐怖体験談とその類の書籍に、私はいつも辟易していた。

おどろおどろしい絵や写真が使われた表紙と、いかにも恐怖を冗長するキャッチコピー。売り上げを意識しすぎた書籍たちの看板は大袈裟すぎて、いざページをめくってみると、どこかで聞いたような使い古されたネタだったり明らかに嘘を盛りすぎた話だったりと、時間を費やしたことを後悔する本が多々あったからだ。

しかし、皆さんに読んでいただいた亜希子さんの二通の手紙には、実害はないけれど、という枕詞がついた恐怖があり、それが次第に実害のある恐怖へと変化していった過程が綴られている。この「恐怖の変化」に対し、私はどこか一抹の気味悪さを覚えた。

また、当時の職場の同僚だった鈴木さんの親族が書いた肉筆だったというのも、いままでにない恐怖を覚えた理由の一つかもしれない。実際こんな身近なところで怪現象を体験したという人がいるのかという、根拠のあるリアリティーを感じたせいもある。

手紙を二通とも読み終えた夜、私は当時親しくしていた鈴木さんの携帯に電話をかけた。手紙の内容が不気味でとても興味をそそられた旨とお礼を伝え、その後、三沢家で起きていた怪現象や、長女の琴美さんの体調はどうなったのかを訊ねた。

すると鈴木さんは、声をひそめて低い声で答えた。

「実はね、その手紙なんだけど、私が二通目を受け取ってすぐ、おばさんたち亡くなったのよ。一家全員」

携帯を耳に押し当てたまま、私が絶句してしまったのは言うまでもない。何か彼女の言葉を聞き間違えたのかと思い、文字通り二度聞きしてしまったほどだ。

いつ、どういう経緯で亡くなったのか。死因は何だったのか、事故か病死か、まさか一家心中か何かだったのか。驚いてつい矢継ぎ早に訊ねると、彼女は言いにくそうに三沢家の人たちが亡くなった経緯を教えてくれた。

どうやら三沢家の人たちは、全員が一日のうちに亡くなったという。

その遺体の状態が非常に不可解で、世帯主である春之さん、妻の亜希子さん、長男の良太君の死因はいずれも頭蓋骨骨折と脳挫傷によるものだった。三人とも近隣の人たちに発見された時には死後三日ほど経過しており、頭部を激しく殴打されたかのような状態で死亡していたそうだ。三人の遺体が発見されたのは自宅のリビングだった。

また長女の琴美さんだけは二階の自室から飛び降りたようで、庭に倒れた状態で発見された。彼女も他の三人と同様すでに息絶えており、やはり死因は頭蓋骨骨折と脳挫傷だったという。四人の遺体はまるで何者かによって床や地面に頭を激しく叩きつけられたかのようだったらしい。死亡推定時刻はいずれも夕方の六時から七時頃。彼らが亡くなったのは日曜日のことで、全員が自宅にいる時間帯だった。

当然のことながら警察による現場検証などが行なわれたが、三沢家の家屋はほぼ密室の状態で、なおかつ室内に争った形跡はなかったという。捜査は難航を極め、犯人の特定にはいたらなかった。何者かが家に侵入した痕跡もそこから逃げ出した形跡もまったく発見されず、いまだに加害者は特定されていないという。

残る可能性としては一家心中ということもある。四人家族のうち誰かが他三人を殺害し、その後で自らも命を絶ったというケースも考えられなくはない。しかし、四人は全員が頭部を激しく打ち、脳と頭蓋骨が損傷している。凶器として考えられるのは床か地面だけ。三沢一家が死亡した現場には多くの謎が残された。

さらに彼らが不審な死を遂げたことと直接関係があるかどうかは不明だが、主を失くした琴美さんの部屋には、おびただしい数の破れた御札が床に散らばっていたらしい。

何ということか。私は何も知らずに故人が書いた手紙をずっと読んでいたのだ。

「大変だったのよ。四人が一度に亡くなったものだから、親戚もみんなどう対処していいものか大騒ぎで。まさか四人まとめて葬式を挙げることになるなんて、誰も予想もしていなかった出来事だから」

彼女の話を聞きながら、私は背骨が凍るような恐怖を感じていた。

鈴木さんは、受け取った封筒の消印から、三沢一家の死亡推定時刻と照らし合わせて確かめたそうだが、どうやら亜希子さんは手紙をポストに投函して三日後、家族と道連れにされてこの世を去ったようだ。結局、自殺だったのか他殺だったのかも曖昧なまま、三沢家の葬儀は執り行われたという。

亜希子さんたちが亡くなったのは、私が鈴木さん経由で手紙を受け取った日からおよそ三年前のこと。つまり、鈴木さんは亜希子さんから受け取った手紙を約三年間、手元に置いていたわけだ。

三沢家が亡くなった経緯について話し終わると、鈴木さんは怯えたような声で、そして真剣な声で私に言った。

「その手紙、どっちもあげる。返さなくていいから」

そういうわけにもいかないだろうと慌てたが、鈴木さんは返却不要だと言って聞かなかった。よほど自宅に置いておくのが厭なのだろう。手元から離れてしまったものは、もう煮るなり焼くなり好きにしてくれという口ぶりだった。また、こっちは三年も手元に置いていて何もなかったのだから、あなただって大丈夫だとゴリ押しされ、ついにこのいわくつきの二通の手紙は私の手元に残された。

さて、ここで改めて、亜希子さんの手紙と尾崎さんの証言についてふり返ってみたい。

これを読んでいる方々はもうすでにお気づきだろうが、二つの話に出てきた共通項で、もっとも印象に残るのはやはり謎の書籍のことだ。岩田さんも三沢さんの長女・琴美さんも小説のようなものだと言っていたようだが、彼女たちが読み終えたというその書籍とはいったい何なのか。亜希子さんの手紙にはタイトルや著者名が明記されていなかったため、調べようもなかった。

しかし、この謎の書物を読んだことで彼女たちは原因不明の死を遂げ、さらに琴美さんにいたっては同居していた家族も全員亡くなっている。穏やかではない話だ。

天井からの大きな物音、悪夢や少年のすすり泣きなど、あらゆる怪異の元凶となっているのはある一冊の書物だと、岩田さんや琴美さんは怯えていた。それではその書物の正体とは何なのか、という話になったところで、現在の同僚・尾崎さんはさらに掘り下げた話をしてくれた。

話の続きをするのにあたり、彼女は、半年以上前に私たちの職場を辞めた伊川秀彰(ひであき)(仮名)という自身の元上席・サブSVだった男性とのやりとりについて話し始めた。癖毛で人のよさそうな、ひょろりとした彼の顔が頭に浮かんだ。

伊川さんは学生時代から映画が好きで、本人から聞いた話によると、近い将来は脚本家になるのが夢なのだそうだ。そういった活動のため、思い切って映画制作に関連する会社に転職したとのことだったが、その後のことは詳しく聞いていなかった。

いまからお伝えするのが、尾崎朝子さんによる証言の続きである。例の通り、録音した尾崎さんの肉声を文章として書きまとめたものだが、内容としては寸分違わぬものになっていると思う。もちろん、彼女にも一読いただいた上で掲載している。

【道連れの死】 伊川秀彰の事例

どこまで話しましたっけ。そうそう、真波ちゃんの遺品となった本のことですよね。伊川君に預かってもらった。

真波ちゃんが亡くなって座席の整理をしたあと、しばらくしてから伊川君、仕事を辞めちゃいましたよね。あの後、彼とはLINEでいろいろやりとりをしていました。

その後、新しい職場では仕事も人間関係もうまくいっていたそうで、伊川君はようやく自身が目標とする仕事に就けたって、喜んでいました。

でも……あれは確か、彼がうちらの職場を辞めて一ヶ月くらい経った頃だったかなぁ。夜のけっこう遅い時間に、いきなり私の携帯に着信があったんです。伊川君からでした。もうそろそろ寝ようかと思っていた時間帯だったので、正直何事かと驚きました。

何か緊急の用事なのかと思って訊ねると、暗い声で、彼、こんなことを訊くんです。

「あ、あのさ。おまえ、岩田さんがデスクに残していった本のこと、覚えてる?」

とっさに何のことだろうと思って首をかしげましたけど、すぐに思い出しました。そう、例の本。真波ちゃんが自身に起きていた怪現象の元凶だと言って、ずっと怖がっていた、あの書籍のことだと。

真波ちゃんが亡くなってまもない時期だったのもあって、ちょっと嫌な空気になりました。しかも夜中だったし、怪異に怯えていた彼女の顔や、仕事中にいきなり泣き叫び出した姿が浮かんでしまって。どうしていきなりその話を振ってきたのか訊ねると、彼は言いにくそうな感じで、渋々ながら打ち明けたんです。

「その、実はさ、あの、岩田さんが持っていた本、いま、俺がまだ預かっているんだ」

え、って思わず声が裏返ってしまいましたよ。なんで、どうして? って。

確かあれは真波ちゃんの私物だし遺品だから、ご家族にお返ししようって話だったんじゃないのかって、私は伊川君に訊ねたんです。まだ伊川君が預かっているって、どういうことかって。そうしたら彼、

「実を言うとさ、俺もあの本、読んじゃったんだ」

それを聞いて、私、えー、それはちょっとまずいんじゃないのって思いましたよ。

いくら日記や手紙と違って本だったとはいえ、真波ちゃんの私物であり遺品ですからね。勝手に読んだ上にまだご遺族にも渡していないなんて。そう言いかけたら、あの人、信じられないことを話し始めたんです。

「物音が、ひどいんだ。俺の部屋。天井から、めっちゃデカい音が鳴るようになってさ」

苦笑いをして話す彼の言葉に、私は本当にびっくりしました。一瞬、語尾が震えていたのがわかりました。本当に怖かった。首筋から肩にかけて、鳥肌が立ちましたもの。

物音。天井から響く、大きな音。それはまさに、真波ちゃんがずっと悩まされ続け、私に相談を持ちかけていた原因不明の怪現象でした。

彼は震える声で、さらに詳しく教えてくれました。

例の本を読んでみたところ、その内容というのがとても不気味で、さらに、読み終えてから数日後、自分の部屋でも大きな物音が鳴るようになったのだと。そしてその本の中に出てくる登場人物の一人が、まさに自身の状況と同じような生活をしていて、最後には不審な死を遂げるのだと言うのです。

「最初はさ、日曜の朝早い時間だったんだよ。徹夜で脚本を書いていて、途中だったけどちょうどキリのいい所で書きあがったから、そろそろ寝ようと思って伸びをしたら、いきなり、天井の窓側の隅で、ドン! って」

鉄球や漬物石を固い床に落としたような、激しい物音が響いたんだそうです。以来、二日おきとか一週間に一回など、断続的に原因不明の大きな物音が天井から響いてくるのだと、伊川君は打ち明けたんです。

半信半疑だった私は言葉を失いました。だってそんな非科学的なこと、いくらなんでも信じられませんよ。

真波ちゃんがある本を読んで、そこに書いてあることと同じような怪現象が、自分の身にも起こり始めたと言って怯えていた。彼女が不審な亡くなり方をした後、同じ本を読んだ伊川君の身にも同じような怪異が起き始めた。こんな普通では説明のつかないこと、信じられるわけないじゃないですか。

言葉を失くした私の様子に気づいたのか、電話の向こうで彼は笑いました。何とも頼りない疲れた声でした。

「疑っているんだろう。ああ、そうだよな。疑われてもしょうがないよ。こんな話」

別に疑っているわけじゃない。そう言おうとした私を遮って、彼は続けました。かすれた声が震えていました。

「嘘じゃないんだ……本当に、嘘じゃないんだ」

まるで殺人鬼や殺し屋が訪ねてくることを悟ったような、恐怖に怯えた声で彼は天井の騒音がひどいことについて話し続けていました。それで私、真波ちゃんの時と同じように、ぱっと閃いたことを訊ねました。上の階に住んでいる人のせいじゃないか、って。

上階の人が原因なんじゃないか、普通に考えて、その可能性が一番高いんじゃないかって訊きました。するとあの人、溜息をついて、こう言ったんです。

「誰に文句を言えばいいんだよ。うち、四階建てのアパートで、俺の部屋は最上階なんだぞ。それも角部屋。屋上なんて、誰もいねーよ」

携帯をにぎっていた手が、思わず震えましたよ。どうしよう、本当にどうしようって、私は伊川君のことが心配になりました。

結局、その夜はいい案が思い浮かばず、後日会って相談しようということになり、電話を切ったんです。

そんなことがあってから二週間ほど経った頃、私は伊川君と会う約束をしました。

梅雨が明けてまもない頃でした。暑くて湿度の高い日が続いていた時期で、お互い何も予定が入っていなかった日曜日、伊川君が住んでいる西落合のカフェで彼と会いました。

正直、会うのは気が進まなかったんです。

こんなことを言うと不謹慎ですけど、ちょうどその頃、私はけっこう忙しかったんです。いま私がお付き合いしている彼氏と、お互いの家族とご挨拶するのにバタバタしていた頃で。今年のうちには籍を入れる話も出ているものですからね。

こんな時期に怪現象とか読んだ人を死に至らしめる本の話とか、そういうことにあまり関わりたくなかったというのが、正直なところです。

でも、いまその現象に悩まされているのが仲のよかった伊川君となると、さすがに放っておくわけにもいきません。

日曜日の昼下がり、駅の近くにあったカフェで顔を合わせ、開口一番、私は伊川君に詰め寄りました。

「本当に……どうして本を早く真波ちゃんのご遺族に渡さなかったの。しかもそれを読んじゃうなんて」

久々に見た彼の顔は、とてもやつれていてひどかったです。

あの人、もとから色白な方でしたがその顔色は何だかくすんだように黒ずんでいて、細い顔はさらにげっそりと頬がこけていました。うつろな目つきといい力のない声といい、私がそれまで知っていた伊川君ではありませんでした。

彼はずっとうつむきがちで、こちらに目を合わせようともしないで、呆けたようにどこか遠くを眺めているような感じでしたね。

久しぶりに彼と顔を合わせ、表情とか雰囲気とかから、すぐに思い出しましたよ。自宅の怪異に悩まされ出した頃の真波ちゃんと同じだって。

その様子は、そう……ちょっとはっきりとは言いづらいんですけど。つまり、何か憑き物が付いたみたいな状態でしたね。

ぼーっとしているようだったから、何度か声をかけると我に返ったみたいになって。私に何度か突付かれてはじめて、彼、重い口を開きました。

「最初は、好奇心だったんだ。本当に軽い気持ちで。興味本位にページをめくってみただけっていうか」

ぼそぼそつぶやくように、彼は本を読んでしまった経緯を話してくれました。

ホラーだか何だか知らないけれど、小説だろうとルポだろうと、たかが本。どうしてそんな、たかが本一冊のために振り回されて真波ちゃんは命を落としたのか。その本には何が書かれているのか、それだけが純粋に気になって、読んでみただけだったと。

「当然、最初は偶然だろうと思ったよ。天井からの物音なんて、たいして珍しくもない。最近はどこの家でも集合住宅が多いから、隣近所や上階からの生活音とか騒音とか、どこにでもよくある話だって、そう思っていた」

一度や二度の物音くらいなら、と気にも留めていなかったそうです。でも、騒音は治まるどころかたびたび聞こえるようになり、やがて毎日響くようになった。しばらく鳴らなくなったかと安心していると、忘れた頃にまた、ドン! って。

「だんだん、音がする時間帯が決まってくるようになったんだ。二日に一回、もしくは連日で、夕方の六時から七時くらいに響くようになった」

話をする間、伊川君は蒼ざめた唇を震わせて、落ち着きなく貧乏ゆすりを始めました。日頃の怪現象を思い出しているみたいでした。

そして、ついに数日前から、悪夢を見るようになったと、打ち明けました。

「どこか、狭苦しいアパートの一室で、俺は誰かの帰りを待っているんだ。どういうわけか自分自身が小さな男の子になっていた。小学生の低学年くらいか、学校にも上がっていないくらいの。少年になった自分は、暗い押入れの中にいる。たぶん母親の帰りを待っているんだ。でも、自分の母親が帰ってくるっていうのに、なぜかすごく怖いんだ。ただ、その恐怖を感じてしまう理由を、夢の中で俺は知っている。その母親が連れてくる男が、自分に危害を加えてくる、だから怖いんだと……」

夢の中で押入れに閉じこもっていた伊川君は、暗闇でドアの鍵が外される音を聴いた。やがて押入れの襖が強引に開けられ、少年になった伊川君は男に殺される――その直前で目が覚めたそうです。

そこまで話して彼は堰を切ったように声を殺して泣き始めました。ぽろぽろと涙をこぼして、周りを気にしながらもパーカーの袖で涙をぬぐっていました。よほどリアルで怖い夢だったのだろうと、私は彼のことが気の毒になりました。

まあ、常識では考えられない話ですよね。本を読むことで呪いが真波ちゃんから伊川君へと移っていったなんて。そんなテレビドラマや映画みたいな話、他の人が聞いたら単なる偶然だと笑われて終わりだと思います。

でも、実際に死者が出ているんです。生前の真波ちゃんの取り乱し方だって尋常じゃなかった。ただの偶然だと言い切ってしまうには、あまりにも不自然で不可解な話です。

その時、ふっと真波ちゃんの死因のことで、以前チラッと伊川君がこぼした話を思い出したんです。当初、真波ちゃんが亡くなった原因は飛び降りだと言われていたのに、実際に彼女が住んでいたマンションに行ってみると、その建物は屋上へと続く階段が閉鎖されていました。この話は最初に言いましたよね。

伊川君と話していて、私、そのことをふいに思い出したんです。

どうして彼女が亡くなった時、最初は屋上から飛び降りたような話が出てきたのかなって、今頃になって頭の片隅で引っかかったんですよね。

「そういえばさ、話はちょっと変わるけど。真波ちゃんが亡くなってすぐの頃、どうしてあの娘の死因は飛び降りだって話が出てきたの? 実際には自分の部屋で亡くなっていたんでしょう? あれ、どうしてだったの。伊川君、事情を知っていたみたいだったけど」

そう訊ねた瞬間でした。彼がぴくっと肩を震わせ、顔色がさーっと変わっていきました。そして血走った目をこれ以上ないほどに開けて、私のことをじっと見つめてくるんです。何かに怯えたような顔でした。どうしたのかと思って同じことを訊ねると、すぐに、

「知らない。俺は何も、知らない」

即答でした。早口で唇を震わせながら、何も知らない、そんなことを言った憶えもないって。そんなわけはありません。私は確かに伊川君から真波ちゃんの遺体が発見された状況について聞いたんだし、伊川君もその時、他の人たちにはあまり口外しないようにって条件付きで教えてくれたんです。いまさらになって知らないなんて。

けれど、頭を抱えて口を閉ざしてしまった彼に、それ以上問い詰めるのも酷な気がしたし、自分の身に起きている怪異に怯えていて、とても答えてくれそうにもなかったものですから。話はそれきりになってしまいましたけど。

会って話をしてみても、結局何の解決策も見つからないまま、その日はそれぞれの家に帰ることになりました。

帰りがけ、私はその場で思いついたことを彼に提案してみました。

「ねえ、あまり長い期間は無理かもしれないけど、しばらくご実家に戻るか友達の家に厄介になったら? また不審な騒音や怪現象が起きる自分の部屋に戻って、びくびくしながら暮らすのは辛いでしょう」

精気を吸い取られたような表情の伊川君があまりにも不憫で、私は彼に、自分の部屋から出て生活することを勧めました。

ビジネスホテルという手もあります。そういう宿泊施設も都内だったら探せばそこそこ安い値段でいくらでもあるし、また彼のご実家も都内だということでしたから。

ところが、あの人、絶望的な目をして首を横に振るんです。そんなことはできない、自分はあの部屋にいなければいけないって。

「どうしてよ。また自分の部屋に戻ったら怖い思いをするかもしれないよ」

ちょうど会計を済ませて自分のお財布をバッグにしまうところで、ほんの少し目をそらした、その瞬間でした。子供の、男の子の声が答えたんです。

「ママがねぇ、もうすぐ帰ってくるの」

私、本当に自分の耳を疑いましたよ。びっくりしてすぐに伊川君の方をふり向きました。ところが、いくら問いただしても彼は面食らった様子で、逆に戸惑っているようでした。

「ちょっと、ねえ……いまの、何? いま、男の子の声がしたでしょう。何なの。伊川君がやったの? 変な悪ふざけはやめてよ、気色悪い」

「なに、何の話? 何もしてねぇよ。ただ、実家や友達の家では暮らせないって答えただけだよ。それに俺、あの部屋で、待っていなきゃいけないから」

待っていなきゃいけない。そう、あの人、確かにそう言ったんです。覇気のない声で。

まじまじと彼の目を見て訊ねましたけど、うつろな彼の目は悪ふざけをしているようではありませんでした。私もそれ以上、何と言っていいかわからず、怖くなってその場をすぐに立ち去りました。かわいそうでしたけど、伊川君に背を向けたあとはまったくふり返らず、一目散に駅に向かいました。

ええ、とてもふり返れませんでしたよ。だって、ほら、もしですよ。もし……うっかりふり向いちゃって、彼の足元に知らない子供がぼぅっと立っていたとしたら……ねぇ。

「真波ちゃんの実家? 親御さんの連絡先を教えろって?」

お線香をあげに行きたいので彼女の実家がどこか教えてほしい。そう訊ねると、SVの久我山さんは目を丸くし、しばらく答えをためらっているようでした。

ああ、久我山健(けん)さん(仮名)はご存知ですよね。そう、私たちの派遣チームの管理者で、真波ちゃんが勤務中に叫び出した時、彼と伊川君があの娘に付き添ってあげたんです。今年の誕生日で三十代が終わったって、本人は嘆いていました。まあ、それは置いておいて。

伊川君と会ってから一週間ほど過ぎた頃、ちょうど昼休憩が一緒になったのを機に、私は久我山さんを呼び出し、本題を切り出しました。

もちろん、真波ちゃんの個人情報になりますからね。簡単に教えてもらえるわけじゃないのは重々承知でした。ただ、生前の真波ちゃんとは私も親しくしていましたから、お線香の一本もあげたいという気持ちも汲んでほしいと久我山さんにお願いしました。当然、彼女の死因について、真相を究明したいという思いもありました。だって、そうでもしなけりゃ真波ちゃんが浮かばれないですから。

「と言われても、俺の一存では決められないしな。それじゃひとまず、岩田さんのご遺族にうかがって、連絡先をおまえに教えていいか訊いておくよ」

私は久我山さんにお礼を伝え、少し世間話をしたところで、それとなく訊ねてみました。

「あのー、久我山さんは知っているんですよね。真波ちゃんの、本当の死因。飛び降りじゃなくて自分の部屋で亡くなっていたっていう話。あれって本当の話なんですか? 何だか当時は慌ただしくて、よくわからないままお葬式に出席しちゃいましたけど」

食事をしていた久我山さんの箸がぴたりと止まりました。

白目がちな眼をきょろきょろさせ、久我山さんはクセのある鷲っ鼻の頭を少し指で撫でていました。ちょっと動揺している時の癖です。

これは何かあるなとピンと来て、私は久我山さんの表情をずっと見ていました。するとあの人、休憩室に使われている広いラウンジの周囲、私たちの話を聞いている人が近くにいないのを確かめたかと思うと、小声で打ち明けてくれたんです。

「おまえな、他の人には絶対に言うなよ」と前置きして、久我山さんは真波ちゃんの死因と亡くなった現場の状況について、教えてくれました。それを聞いたら私……絶対に真波ちゃんのご家族に詳しい話を訊かなきゃって、さらに思いましたよ。

数日後、仕事が終わって終礼が済んだあと、私は久我山さんのデスク脇に呼ばれました。久我山さんは他の人たちには気づかれないよう、そっとメモを手渡してくれました。メモには、固定の電話番号が書かれていました。埼玉にある真波ちゃんの実家のものです。

あまり彼女のご家族に突っ込んだ話をするなよ、とだけ助言をされ、私はうなずきメモをこっそり自分の手帳に挟んで帰りました。

それから一週間ほど過ぎた土曜日、私はメモに書かれた番号に電話をかけ、ご家族に教えてもらった住所を頼りに、真波ちゃんの実家を訪ねました。あらかじめ彼女のお母さんに電話でお悔やみとご挨拶をして、訪問の約束を取りつけておきました。

駅をいくつか乗り換え、JRを使って荒川を越えたあと、私は岩田家を目指して最寄り駅に着きました。真波ちゃんの実家は、本通り沿いに建つマンションの一室でした。

ドアを開けて迎えてくれた女の人の容姿を見て、私は身構えるほどびっくりしましたよ。こめかみには白い物が交じり始めてやつれた印象でしたけど、その中年女性は真波ちゃんとあまりにもそっくりでしたから。彼女のお母さんだって、すぐにわかりました。

「尾崎さんね。真波のお友達の。まあ、わざわざこんな遠いところまで」

真波ちゃんの母・京子さん(仮名)に促されるまま、私は家にあがらせてもらいました。

家の中はとてもきれいに片付いていて、そのせいか2LDKの間取りはすっきり広く感じました。

京子さんの話によると、ここで旦那さんと次女、つまり真波ちゃんのお父さんと妹さんの三人で生活しているとのことでした。息子さんもいるそうで、長男、つまり真波ちゃんのお兄さんもいるそうですが、独り立ちしていまは神奈川で奥さんと二歳になる息子さんと暮らしていることまでうかがいました。

真波ちゃんが学生時代に使っていたという部屋に通されると、そこは和室にリフォームされていて、仏壇が置かれていました。にこやかな笑顔を浮かべる真波ちゃんの遺影に、私はお線香をあげて手を合わせました。

その後、私は京子さんと、真波ちゃんとの思い出話をしばらく続けていましたが、話がひと区切りして途切れると、彼女は重い溜息をついてしみじみとつぶやきました。

「時々思い出すのよねぇー、子供たちが小さかった頃のことを。あぁ、あの頃はよかったなぁ、にぎやかだったなぁって」

遠い目をしてほほ笑む京子さんを見て、私は言葉を失くしてしまいました。どんな励ましも慰めもできず、気の毒でなりませんでした。過去の思い出に浸かる京子さんを前に、どうしたものかと私が戸惑っていると、彼女はこんな話を始めました。

「……あれは、桜が咲くよりも少し前だったかしらね。真波からいきなり、夜遅い時間に電話があって、実家に帰りたいって言ったんですよ。やけに疲れたような暗い声で」

京子さんは生前の真波ちゃんとのやりとりについて、話してくれました。

藪から棒に、実家に戻りたいという言葉に、仕事で何か嫌なことでもあったのかと京子さんは訊ねたそうです。その夜は家事に追われて疲れていたこともあって、もし何か訳があるならまた後日にしてと、京子さんは電話口で答えたそうです。すると、

「お母さんが帰ってくるまで、自宅を空けられない、待っていなきゃならないから、って。あの娘、そんなことを言うんですよ」

訥々と話していた京子さんの顔から、笑みが消えました。ドキッとして私は息を飲みました。また、だ。またこれだって。

――待っていなきゃならないから。

そう、真波ちゃんも伊川君も言っていた、その言葉。待つって、いったい何を、誰を待つっていうことなの? 彼らがよく言っていたわけがわからない謎の台詞に、気味が悪くなりました。

「変なことを言うわね、お母さんが帰ってくるって。私、それで笑ったんですよ。だって私ならずっとこの家にいるじゃない。この埼玉にある実家へ真波が帰ってくるって話ならわかるけど、母親の私があの娘の家に帰る、なんてことおかしいじゃないかって」

八重歯を見せてまた笑った京子さんの横顔が、笑っているのに何だか寂しいような悲しいような表情で、無性に不安になりました。何とも言えない違和感があって。

「そうしたらあの娘、むきになって声を荒げて言うんですよ。そうじゃない、帰ってくるのは優斗君のお母さんだって。優斗君がそう言うから、私は家を空けられないんだって、あの娘、とうとう泣き出してしまって」

ゆっくりと首を横に動かし、こちらを見て苦笑いを浮かべた京子さんの、光を失った瞳が真っ直ぐ私に向けられました。その目の色が、目の奥に潜む暗闇の色が、とても怖くて、私は慌てました。おかしい。何かがおかしい、その場の空気がどこかおかしいって。そもそも優斗君って、いったい誰のことなの? 何の話?

そういえば亡くなる少し前、真波ちゃんも必死で私に訴えかけてきたのを覚えています。確かにあの娘、私にも言っていました。優斗君という男の子の話を。

「どうしたのって、私もびっくりして訊ねましたよ。泣くことないじゃないって。何があったのって。そうしたら、真波ったら騒音がひどいとか変な夢を見るとか、わけのわからないことばっかり。おかしいんですよぉ」

にこやかに笑みを浮かべていながら、明らかに京子さんの目は笑っていませんでした。

そこまで話すと、すっと視線をそらし、京子さんは壁の時計に目をやりました。

「あらあら、もうこんな時間。どうしたのかしら、あの娘。まだ帰ってこないわ」

首をかしげたのは、今度は私の方でした。あの娘が帰ってくる、って? てっきり真波ちゃんの妹さんのことかと思い、私が訊ねると、

「いいえ、真波よ。学校が終わったら、普段はこれくらいの時間には帰ってくるのに」

困った娘ねぇ、せっかくお友達がこうして訪ねてきてくれたのに、ねぇ。あなた、そう言えばお名前、うかがったかしら。真波と同じクラスの子?

のんびりとした真面目な口調で、やさしい笑顔を浮かべながら、そう言って話しかけてきた京子さんに対し、私は挨拶も早々に済ませて急いで帰りました。

いままでで、生きている人間が怖いと感じたのは、後にも先にもこの時だけです。真波ちゃんの死の真相について、詳しい話を訊くどころじゃありませんでした。

でも、電車を乗り継いで帰る途中、心臓をばくばくさせていた私は、京子さんの尋常じゃない様子を悲しく思う一方で、無理もないか、と溜息をつきました。

埼玉県内のいくつもの駅が、車内アナウンスとともに遠ざかっていく中、私はぼんやり、久我山さんから教えてもらった話を思い出していました。真波ちゃんの死因と、彼女が亡くなった現場の状況についてです。

「あの娘、真波ちゃんな……実は、自宅の食卓の床で亡くなっていたんだ。見つかった時は全裸だったそうだ。使いかけのタオルがあったり着替えが用意されていたりした状況から、たぶん風呂から上がってきたばかりのところで死んだんじゃないかって。警察関係者によるとそういう話だった。フローリングの床が異様に凹んでいて、遺体はあちこちが骨折していたそうだ。とりわけ頭蓋骨の骨折と脳の損傷がひどく、それが致命傷だったんじゃないかって。発見時は右の眼球が飛び出していたらしい。凶器は見つからず、部屋に争ったり荒らされたりした形跡はなく、鍵も施錠されていて密室だったって。マンションの管理人が疑われたようだがアリバイもあって、現場の状況からして、まるで見えない何者かに体ごと持ち上げられ、上から床に何度も叩き落されたようだったと。どう考えてもおかしな話だろう。遺体の状態からして他殺としか思えないようだが、どうしても凹んだ床以外の凶器や物的証拠が見つからないそうだ。不審者が出入りした目撃情報もなくて警察もお手上げだったらしい。遺体の本人確認にはご両親が立ち会ったようだけど、彼女の顔を見たお母さんが気を失って倒れてしまったとかで……俺が聞いたのはそこまでだ。って、こんな話、昼メシの時にする話じゃないな。おまえも、この話は他言無用だからな」

あの、いまさらなんですけど。この話って匿名ですよね。私のことも。

ああ、それならいいです。あまりおおっぴらにしないでもらえれば。私も久我山さんから口止めされていますから。本当はこの話もしちゃいけないんでしょうけど。

でも、私、あまりに真波ちゃんのことがかわいそうで。このまま過去の事件として葬っちゃいけないと思うんです。それに……そう、伊川君のこともあって、どうしても打ち明けずにはいられませんでした。

そうそう、伊川君のことですよね。

……実は、真波ちゃんのご実家を訪れてから一ヶ月ほど経ってからだったかな。また、彼と会ったんです。伊川君と。何でも私にどうしても頼みたいことがあるって、彼の方から電話があって。先ほどお話した西落合の駅近くのカフェで、会ってきたんです。

「尾崎、悪いんだけどさ。頼みがあるんだ。また、うちの近くで会えないか?」

電話口から聞こえるか細い声は力なく、とても断れないものでした。病院に行っても風邪薬を飲んでも、だるさと頭痛が続いて体調が悪いと言うので、心配になって顔を見るだけでもと思って、彼の住む最寄り駅に私は向かいました。

はっきり言って、やばかったです。あの人の顔、その表情とか。

やつれたなんてものじゃありませんでした。亡くなる間際の真波ちゃん以上にげっそりと痩せて顔色も悪く、本人に訊いたところ10㎏近く体重が落ちたって。ただでさえほっそりした人だったものだから、その痩せ方もひどくて、あのままだったら骨の上に皮を張ったようなことになりそうでした。

座席に着いてすぐ、彼は一方的にしゃべり出しました。

「音……やばいかもしれない。毎日、鳴るんだ。あの音」

いきなりだったものだから、私も面食らってしまって。え、って訊き返したら、とめどない状態で話し始まっちゃって。

「どん!」

っていきなり来るんだよ、どん! って。そう言って、突然テーブルを勢いよく叩くものだから、私、びっくりして引きつった声で小さく叫んじゃいましたよ。

二人分のコーヒーが跳ねて、テーブルがちょっと汚れました。

「やばいんだよ。音。あの、音。壁だか天井だかから聴こえてくる、あの音。どん! っていきなり来る。いつからだったろうかなー。窓とか鏡とかに小さな星型の模様ができててさ。家から帰ってきた時とか夜寝る前とか朝起きた時とか、ほんとちょっとしたタイミングで見つけちゃうんだよねー。ヒトデみたいな星型みたいな、なんだよ、これって思ってじーっと見てみたらさ、手形なんだよ、子供の手形。どう見ても手形でさ。窓も洗面所の鏡も下の方にしか付いていなくて。あれってやっぱ子供だよなー、背が低いから下の方までしか届かないんだろうなー。べったり付いてて、拭いても拭いても、また次の日とかに探すと別の場所にべったり付いてて。はは。笑えるよなー、完全にいたちごっこで遊ばれてるみたいでさ。鬼ごっこかっつーの。風呂入っててもさー、トイレでクソしててもさー、聴こえるんだよね。ドアの向こうから。え? 何がって? 泣き声だよ、泣き声。すすり泣きがうるさくてさ。それがもう、不気味なの通り越して悲しいくらいひっそりと泣くもんでさ。でも、俺の部屋で泣かれたってなぁ。困るよなぁ。俺にどうしろっつーんだよなぁ。そう思わない? 泣かれてもさー、困るじゃん。子供に泣かれてもさ。ねぇ?」

焦点の合わない目で、震える声で、ひとしきり早口でまくし立てるようにそこまで話した伊川君の顔は、直視できないくらい怖かった。だって、頬もこけて土気色しているうえに、口を半開きにして笑っていたんです、あの人。自分の部屋で怪異がひどくなっているって話をしているのに。

背中に氷水をこぼされたような、そんな心地でした。正直なところ、私、伊川君を見ていて思いましたよ。あぁ、何がやばいって、いま一番やばいのはあんただよって。あんた、イっちゃってるよ、って。そう言いたかった。でも、さすがにそこまできついことは言えませんでした。

ほんの一瞬、話が途切れたところで、私はおずおずと彼に訊ねました。呼び出した理由って、頼みって何なのかって。

そうしたら、彼はおもむろに自分のバッグから一冊の本を取り出しました。真波ちゃんの遺品となった、あの例の本でした。

「悪いけど、この本、おまえが預かっていてくれないか?」

すかさず私が首を横に振ったのは言うまでもありません。冗談じゃない、私だってそんないわくつきで恐ろしいもの、もらうなんて嫌ですよ。それに真波ちゃんの遺品なんですから、ご遺族に返すべきです。

「やめてよっ。どうしてそんなもの、私によこうそうとするの」

声を荒げる私に本を突きつけた挙句、蒼白になった顔で、伊川君、両手をテーブルにつけて頭を下げてきました。まるで命乞いをするかのような必死ぶりでした。

「読まなくていい。むしろ読んでほしくない。ただ、俺はどうしても、この本を手元に置いておきたくない。それだけなんだ。これは勘でしかないんだけど、たぶん、読まずに持っているだけなら問題ない。俺自身がそうだった。読まずに放置しているうちは、大丈夫だった。だから、尾崎が持っていてくれればいいから」

「嫌だって言ってるでしょう。そもそも真波ちゃんの遺品なのよ。ご家族に返さなかった伊川君が悪いんじゃない」

「それじゃ、尾崎が返してくれないか? そうだ、この前、尾崎は岩田さんの実家に行ったんだろう? 住所、わかるよな。そうだ、おまえが返してきてくれよ。頼む」

その日に顔を合わせるまでの間、電話口で交わした会話を彼は覚えていたんです。言葉に詰まった私を見つめ、げっそりした顔ながら、彼は名案が浮かんだという表情で笑って頼み込んできました。その弱々しい笑顔を見ていたら、私はまた断りきれなくなってしまったのです。

「俺、ここの会計を済ませておくから。それじゃ」

つぶやくようにそれだけ言い残すと、私が止める暇もなく、骨が浮いた手で彼は伝票をつかみ取り、帰ってしまいました。

急にその場を立ち去ろうとする伊川君のことを、私だって引き止めようとしましたよ。でも、彼が持っていたバッグを見たら、それもできませんでした。だって、あの人のバッグ、持ち手の部分に異様なほどたくさんの御守りが、どっさり下げてあったんだもの。

私にできることなんて何もなく、ただテーブルの上にぽつんと残された本を見て、溜息をつくしかありませんでした。

いまだに真波ちゃんの死を受け入れられずにいる京子さんの顔を思い浮かべると、とてもまた岩田家を訪ねる精神的余裕はありませんでした。

*

「真波ちゃんと伊川君についてのお話は以上です。それと、××さん(私の名前)に相談したいこと、なんですけど……もう、ここまで話せばわかってもらえますかね」

そこまで話し終えた尾崎さんは、とても言いにくそうな顔で、自身のバッグの中身を手探りし始めた。まさか、と嫌な雰囲気に身構えていると、案の定、彼女は私たちが向かい合ったテーブルの上に、一冊の書籍を置いた。

何の絵が描かれているのかわからない白っぽい表紙に、黒文字で大きくタイトルと著者名が印字されていた。間違いなく、岩田さんがネットで購入し、伊川さんの自宅に怪現象を引き起こした原因だとされた、例のいわくつきの本であった。

「お願いです。これ、預かってもらえませんか?」

一瞬、聞こえなかったふりをしようとしたが、滑舌がよくクリアに聴こえる彼女の声質は、我々が働いているコールセンター内でも有名だった。これは厄介な話を聞いてしまったと、今度は私が悩まされる番だった。

「さっき話した通り、読まないでください。読むのはやめた方がいいです。これを読めば真波ちゃんが亡くなった原因とか、伊川君の部屋で起きている怪現象の理由とか、そういったことの真相がわかるかもしれません。でも、やっぱり私には読めませんでした。ただ、伊川君から言われた通り、持っているだけなら問題ないと思うんです。私自身、もう二ヶ月近くこの本を自宅に保管していましたけど、特に怪現象とか物音はしなかったので。まあ、それでも私にも確かなことは言えませんけどね。捨ててしまえばいいのかもしれないですけど……それが原因で何が起きるかまでは保証できないし」

本当は伊川君が真波ちゃんのご実家に持っていってくれればよかったんですけどねえ。そう言って、尾崎さんは二杯目のコーヒーの残りを飲み干した。彼女は、とてもじゃないがまた岩田さんの実家を訪問するのだけは抵抗があるとこぼした。

「怖い話、好きなんですよねぇ? 真波ちゃんと同じで」

尾崎さんからそう念を押され、否定できない私はその場でページをめくることもできずに、ハードカバーの書籍を手に持ったまま、答えに窮してしまった。

ただ、それまでずっと彼女の話を聴いていた私は、どうしても気にかかっていたことがあり、思い切って伊川さんのことを訊ねた。その後、彼の体調はどうなったのかと。

それ、訊いちゃいます?と尾崎さんは表情を固くして、潤んだ瞳を伏せ、声をひそめて教えてくれた。

「先週、亡くなったらしいんですよ、伊川君。自宅の四階の窓から飛び降りたそうです。打ち所が悪かったのか、ほぼ即死だったって。自宅のテーブルの上には遺書が残っていたそうです。もう音に耐えられない、って」

先週からずっと、尾崎さんが沈んだ顔をしていた理由を知り、私は絶句した。

放心状態のまま窓ガラスに目を向けると、いつのまにか喫茶店の外はすっかり暗くなっていた。新宿の街に、宵闇がしのび寄っていた。

【少年の悲鳴】 ある事件の記録

自宅に帰りついてから、自身の手元に流れ着いた一冊の書籍と、私はしばらくの間、にらめっこを続けることになった。

さて、どうしたものか。これは生半可な怪談ではない。本を読んだだけで呪いや祟りが起き、やがて死に至るなど、現実に起こりうるとはとても考えられない話が転がり込んできたのだ。まるで二番煎じの昨今のB級ホラー映画そのものではないか。

一笑に付してしまうのは簡単だが、さりとてこの本のページをめくっていいものかどうか、どうしても躊躇してしまう。そこに並ぶ文字に目を通し、終わりのページまでたどり着いたが最後、取り返しのつかない事態になったらどうするか。私自身の身にも不可解な現象、怪異が起こり始めたらどうしよう。そんなバカげた恐怖心により、表紙をめくることができずにいた。

前述した亜希子さんの手紙の中で、長女の琴美さんが一冊の古本を購入し、それを読んだがために一家が亡くなったという信じがたい話を、私は読者の皆さんにはお伝えしたと思う。手紙の中には本のタイトルや著者名などは明記されていなかったけれど、琴美さんが読んでしまったという書籍も、おそらくいま、私がもらい受けたこの本のことなのではないかと、私は睨んでいる。

あれこれ考えあぐねた末、ひとまず私はこの書籍のタイトルや著者名をキーワードとしてネット検索を試みた。これほど何人もの死者を出した本だというなら、同じような現象・怪異に悩んでいる人や被害を被っている人が他にもいるのではないか、と思いついたからである。

あいにく、たいした結果は得られなかった。

タイトルに使われた言葉の意味について、ウェブの辞書が反応したページや、まったく関係のない誰かのブログ、ロックバンドの公式HP、少しだけタイトルが似通った無関係な書籍や映画の宣伝など、くまなくネット・サーフを続けても手がかりはつかめなかった。

著者名による検索もほぼ同じような結果で、たった一人、同姓同名の時代小説を書いていた小説家は存在したようだが、大往生と呼べる高齢で数年前にすでに亡くなっており、ホラー小説や怪談を得意とした記述はどこにも見当たらなかった。他にはサッカーのコーチやシェフ、アマチュア野球の選手、翻訳家など、同姓同名の人物はたくさんいて、関係があるとおぼしき人物はヒットしなかった。自費出版か何かだったのだろうか。

しかし、尾崎さんの証言に間違いがなければ、確かこの不気味な本を亡くなった岩田さんはネットで購入したという話であった。ならば彼女は、この本をどこのサイトで手に入れたというのだろうか。

小一時間ほどパソコンの前で頭を抱えたところで、私は自身の交友関係の中、一人だけ力になってくれそうな人物を思い出した。すかさず自分の携帯を操作し、私はアドレス帳から、思いついた男に白羽の矢を立てることにした。

「おっす、久しぶり。いま作家先生の取材が終わったところ。もう帰るだけ」

開口一番、彼は自身の仕事の状況について話してくれた。

私が目をつけた電話の相手は、小幡健次(仮名)という友人で、歳は私よりも二つほど若い。お互い二十代の頃からの付き合いとなる。

彼とはその昔、派遣で配属されたデータ入力の仕事で知り合い、たまに顔を合わせて飲みに行くこともあった。その後、彼は雑誌編集の仕事に就き、私はコールセンターの仕事に就くことになった。お互い本を読むことが好きで歯に衣着せぬ性格から馬が合い、いまに至っている。

それぞれの近況について他愛無い話をした後、私はさっそく本題に入った。

鈴木さんから譲り受けた亜希子さんの手紙について。尾崎さんから打ち明けられた岩田さんと伊川さんが亡くなるまでの話。そして私の手元にたどり着いた、読み終えた者を死に誘うという、いわくつきの書籍。その本をまだ読む勇気がないという話まで、私はかいつまんで健次に話して聞かせた。

ずっと黙って聴いていた彼は、私が話し終わると鼻で笑った。予想通りの反応だった。

「なんだそりゃ。それが呪い? 最後まで読んだら死んじゃう本だって? いやいや、ありえないだろう。ない、ない。小説とかのネタとしてはおもしろいけどな」

あっけらかんとした友人の声に、私は少し恥ずかしくなった。思っていた通りの回答に、思い悩みすぎていた自分がおかしくて、ついさっきまで真剣に怯えていた自分を笑ってしまう。本のタイトルと著者名について、もう一度訊ねられたのでくり返し伝えた。

「ふーん、聞いたことねぇなぁ。自費出版とか?」

健次が勤めている会社は文芸誌を扱っている。彼が配属されている部署も、まさに様々な書籍・文芸誌を世に送り出している所であり、彼自身、私などは足元にも及ばないほどの読書家である。しかし、彼もまた、私と同じことを考えていたようだ。

「いわゆるそれってあれだろう。ひと昔前に流行った〈不幸の手紙〉に似たもんだろう。これを読んだ人は何日以内に五人とか十人とか、友人に同じ手紙を出しなさい。それをしないとあなたが不幸になる、とか。ホラー映画にもあったよな。そのビデオを観たものはダビングして他の誰かに見せないと悪霊に殺されるってパターン」

私とほぼ同じことを考えていた健次の言葉に、少しばかりほっとする。やはり読んだ人に呪いや祟りを引き起こす書物など、架空の物語の世界でしかありえない話だ。

「あとはあれだ、マイクル・アレンっていう作家が書いた『アメリカから来た紳士』って短編小説と同じパターンじゃないかな」

彼は、欧米文学の中でもマイナーな怪奇短編小説の名をあげた。

マイクル・アレンという作家が書いた短編で、アメリカからやってきた剛胆な男ピュースが、イギリス人の二人の男と賭けをすることになるという物語だ。幽霊屋敷でひと晩、たった一人で過ごすことができたら五百ポンドをやるという賭けだった。ピュースが暗い部屋に残され一人で過ごしていた折、彼は枕元に〈少年少女のための怪談集〉というタイトルの一冊の本を見つける。それを読んでみると、古い屋敷で過ごすことになった姉妹の恐怖体験が書かれていた。それを読み終えたピュースのもとに、暗闇から何者かがしのび寄ってくる。その足音と近づいてくる何かに向け、ピュースは銃を構える、という話だ。

私も読んだことがある。作中作の構成も、いまとなっては決して珍しくはないつくりだが、読み終えた怪談の内容と同じような怪異が現実に起こる、我が身にも降りかかってくるという展開は、当時としては画期的な手法だったのかもしれない。

いずれにしても、今回私の手元に流れ着いた書籍とやらも、ただの都市伝説的なものに過ぎないだろうと、私の友人は笑った。

「ま、ひとまずタイトルと作者名から、いろいろ調べてみるよ。その本を書いた奴がどんな人物なのかと、書籍として発刊された背景とか理由とか、そういうのがわかればいいんだよな? あとは壁だの天井から響く音のこと、か。こんなもん、どこにでもあるような生活音や騒音ってだけだろうと思うけどね」

俺にまかせとけ、という頼もしい健次の言葉を最後に、私は電話を切った。

それから三週間ほど経ったある夜、仕事がはねてから携帯を見ると、着信が残っていた。健次からだった。私はいそいそと自宅に帰りつき、すぐにネット検索などができるよう、パソコンを立ち上げてから友人に電話をかけ直した。彼はすぐに出た。

「お、いま大丈夫か? いろいろ調べてみてわかったんだけど。おまえの手元にあるって本だけどな、それ、元・新聞記者の男が書いたものらしい。一応、小説の形式で書かれているようだが、中身は擬似ドキュメンタリー作品。いわゆる〈モキュメンタリー〉形式の本ってやつだ」

そう言って彼は、私もよく知っている、あるドキュメンタリー・タッチで制作されたホラー映画のタイトルをあげた。ミレニアムが到来する一歩手前の時期、ノストラダムスの大予言が当たるか否かで世間がにぎわい出した頃、そのアメリカ映画は公開された。

低予算・少人数で製作されたにもかかわらず、興行収入は1億何千万ドルという大ヒットを飛ばした映画で、同年日本でも公開された。何度か日本のバラエティー番組でも取り上げられていたため、よく覚えている。

三人の学生が森の中で消息を絶ち、一年後、彼らが残したフィルムが発見される。そこには彼らの身に起きた恐怖体験が映されていた、というストーリーだったはずだ。

その後、その手の〈モキュメンタリー〉という手法はいくつかパターンを変えながらも何度か起用され、国内でも同じようなホラー映画が製作されて話題を呼んだ。

いま、私の手元にある書籍も、おそらくそれに似たものだと健次は言った。映画で使われた撮影技法が、そのまま小説に取って替わっただけだろうと。

「よくあるパターンだよ。まことしやかに書かれているけど、実はフィクションでしたってオチな。その本を書いた男って奴は、新聞記者を辞めたあと、地方紙にコラムを書いたりフリーペーパーに原稿を載せてもらったり、細々と書き物の仕事を続けていたらしいね。あんまり作家としては大成しなかったようだけど」

ずいぶん細かいことまで調べたものだと、私は驚いた。健次の調査力にはつくづく感心してしまう。

この書籍の作者と連絡を取れないかと訊ねると、彼は、無理だね、とそっけなく答えた。間髪入れぬ即答に面食らい、どうしてかと理由を問うよりも早く、彼は教えてくれた。

「そいつな、もう死んだんだ。その本を書き終えてすぐに。自殺だったそうだ」

言葉を失った私に、彼は細かく教えてくれた。

この本を書き終えてから半年ほど過ぎた頃、突然、この著者は自宅の窓から飛び降りたという。彼が住んでいたのは、十階建てのマンションの八階だった。即死だったそうだ。自宅の机の上には遺書が残っていたという。

「もう、音に耐えられない、って。開いた手帳のページにそれだけ走り書きして、飛び降りたらしい」

健次の言葉を聞きながら、私は身震いした。耳を疑った。

何ということか。この本の作者が自ら命を絶った方法と、伊川さんが自分の人生に幕を引いた方法がまったく同じなのだ。確か私は健次に、伊川さんが自殺した話までは伝えていたが、その死に方までは伝えていなかったはずである。

しかし、私の胸に引っかかった恐怖心には気づかないまま、健次は話を続けた。

彼が調査した結果によると、私が尾崎さんから手渡されたこの本が書かれたのは、ある幼児虐待死事件がきっかけだったという。

いまから二十年以上前、本の作者であるその男は、当時まだ新聞記者をしていた。そして彼は、ある母子家庭で起きた殺人事件を取材していたのだそうだ。

事件が起きたのは東京都内でも埼玉県に近い地域で、十一歳の少年・山元優斗君(仮名)の遺体が、度重なる虐待の末、自宅アパートの一室から腐乱した状態で見つかったという凄惨なものだった。

その子を殺したのが、柿内篤志(仮名)という男で、当時二十八歳。無職。

柿内は優斗君の母親・山元晴海(仮名)と交際中だった。また、彼女は当時三十二歳。風俗の仕事をしながら息子を育て、柿内に金を渡してやる生活だったという。

「いわゆるヒモって奴だよな。まったく、この二人もどうかしてるぜ」

刑事のような口調で淡々と事件の真相について話しつつ、健次は憤りを隠せない様子だった。おそらく、今年十歳になるという自身の息子と重ね合わせたのだろう。

山元晴海は、日頃から優斗君に虐待をくり返していたそうだが、息子と暮らす部屋に柿内を連れ込むようになってから、子供に向ける暴力はエスカレートしていったのだろうということだった。

「あ、おまえ、パソコン開いてる? いま、そっちにメールを送ったから。添付ファイルにPDFが付いているから。開けるか?」

電話口で健次に促されるまま、私は自身のメール機能のアカウントを開いた。

そこには他の雑多な広告メールに紛れ、たったいま彼から送ってもらった一通があった。添付ファイルを開くと、PDF形式の資料が添えられている。事件が明るみになった時期の新聞記事がいくつか画像として掲載されていく。

文章に目を通していると、健次が補足でいろいろと教えてくれた。

「優斗君って子が発見されたのは、自宅の押入れの上部、ほら、袋戸とか天袋っていうだろう。遺体はあの中から見つかったらしい。かわいそうに、腐臭をごまかそうとしてか毛布で簀巻きにされた上、新聞紙とビニール袋に包まった状態だったんだと。何度か近隣で異臭がするって騒ぎになったようだけど、その近所ではよく浮浪者が徘徊していたり自宅をゴミ屋敷にしている奴が住んでいたりで、運悪く発見が遅れたそうだ。それくらいひどい環境で生活していたってことだ。遺体の状態から、死後一ヶ月近く経過していたって」

事件について話しながら、健次は時折、溜息をついた。やりきれない事件だった。

司法解剖の結果、優斗君は後頭部を激しく強打されており、頭蓋骨を始め体のあちこちが骨折していたという。顔の腫れや脳・臓器などの損傷もひどく、おそらく木の床やコンクリートの壁に何度も打ちつけられた可能性があると判断された。その証拠として、遺体が発見された部屋では、壁や床などに血痕や肉片、髪の毛などがこびりついていたらしい。検査した結果、どれも優斗君の物に間違いないとのことだった。

友人の話を聴きながら、私は恐怖に慄いた。高い所から叩き落とされ、床や壁に打ちつけられていたという少年の叫びが、耳に届いてくるようだった。その惨忍な虐待の場面は、そのまま、三沢家の人々や岩田さんが亡くなった状況とあまりに酷似していたからだ。

一方、健次が調べてくれた報告によると、柿内篤志と山元晴海は、少年の遺体を自宅の袋戸に隠してしまったあと、荷物をまとめて逃走を図っていたとのことだった。彼らが住んでいた部屋からは金品や通帳、衣類などの大半がなくなっており、ある日の明け方近く、母親の晴海が所有していた乗用車に乗り込む二人の人影を、近所の住人が目撃していたそうだ。その後の調査で、都内や埼玉、神奈川県の東部あたりで、彼らがいくつかの宿泊施設を利用した記録が確認できたという。

とてもじゃないが常識ある人間の所業とは言いがたい。亡くなった少年の母親と、その交際相手だった男は人のツラの皮を被った鬼そのものだ。

事件が発覚したあと、二頭の鬼がどうなったのか、私は訊かずにいられなかった。まさかそのまま逃げ延びてのうのうと暮らしていたのか、それとも無事に逮捕に至ったのか、その辺りについて訊ねると、彼は引き続き詳しく教えてくれた。

「その辺も調べておいたぞ。PDFの最後のページ、見てみな」

言われるまま、私は資料のスクロールを下方へ降ろし、最後のページに載った事件記事のデータに目を移す。太字で書かれた見出しが目に飛び込んでくる。

《小学生虐待死事件・少年の母親と交際中の男、遺体で発見》

その記事によると、優斗君の無惨な遺体が発見されてからおよそ一週間後、遺体遺棄容疑で捜索されていた母・山元晴海と、傷害致死の容疑がかけられていた柿内篤志は、関東圏内にある山奥で死体となって発見されたそうだ。急斜面の車道から転落したと見られる一台の乗用車が見つかり、その運転席と助手席から両容疑者二人の遺体が発見されたと記されていた。

「記事(そこ)には書かれていないけどな、遺体はとりわけ顔の損傷がひどかったらしいぜ。転落時、運転席側の窓から助手席側の窓へと、一本の杉の木が貫通したために、二人とも顔と頭だけがぐっちゃぐちゃだったってよ。顔がそんな状態だったから、身分証とか所持品による確認と、血液や指紋、服装から判断するしかなかったそうだ。その結果、遺体は二つとも、間違いなく優斗君の母親・山元晴海と、女が交際中だった無職の男・柿内篤志だって話だ。潰れた車の後部座席とトランクからは、そいつらが自宅から持ち出したと見える衣類や貴金属の類がたくさん見つかったって」

まあ、天罰だろうな。さらりとそう言い残し、健次はしばし沈黙した。彼の声が、私の耳に冷たく響く。

健次が調べてくれた調査結果を聴きながら、私の頭にふとある予想が浮かんだ。実母と連れ合いの男に殺されたというその少年の死亡推定時刻は、もしかしたら日曜日の夕方六時から七時くらいだったのではないか。もちろん、これは当時司法解剖などを担当した専門的な窓口に、再度問い合わせてみなければわからないことだが。

電話の向こうでは、パラッと何度か紙がめくれる音がした。おそらく調査した結果を綴ったノートや手帳をめくったのだろう。

それから数秒後、彼は思い出したように話を続けた。

「そうそう、それでな。おまえがいま持っているその本のことだけど。さっき話した児童の虐待死事件をもとに、例の新聞記者だった男が、ルポ形式で執筆した小説なんだそうだ。俺が睨んでいた通り、ほぼ自費出版に近い状態で十五年くらい前に発売された本らしい。その男が知り合いのコネで数百冊ばかり刷ってもらったそうだけど、ほとんど売れ残ったようで、結局、古本屋とかネット上で、二束三文で売るしかなかったって話だ」

内容や結末についてまではわからないものの、おそらく、それを読んだ人間が不審死を迎えるというのも、何かノイローゼや過去のトラウマを引き起こす心理的作用・精神的な影響によるものではないかと、彼は結論付けた。

「ほら、サブリミナル効果ってあっただろう。そういう広告ってもう国内ではほとんど禁止されているもんだけど。あれに似たやつじゃないかな」

サブリミナル効果とは、潜在意識、境界領域に働きかける心理効果のことである。

映画やアニメ、テレビのCMなどで、卑猥な映像や文字、メッセージなどを一瞬だけ差し込み、見た人の心理に影響を与える。そうした効能を利用して、飲み物やアルコール類、食品の売り上げに繋げるという事例があった。主に視覚・聴覚・触覚の三つにはそうした効果があるとされ、九十年代のうちにそのほとんどの広告・マーケティング技法が国内では禁止されたことでご存知の方もいるだろう。

私がいま手元に置いているこの書籍は、そうした人間の心理作用に影響を与える効果を活字として置き換え、自殺願望や殺人に利用しているというのだろうか。だとしたらとてもじゃないがなおさら読むのは避けたいところだ。

「霊魂の恐怖よりも、科学の力による恐怖を小説で表現したもの、ってところじゃないか? まあ、そんなことも俺たちの憶測に過ぎないけどな。おまけにその小説、どこかの誰かが中身をそっくりそのまま文章をトレースして、ネット小説のコンテストにも応募されちゃっているらしいぜ。まったく、悪趣味だよな」

そこまで話したところで、友人はさらに科学的な見解から調査結果について報告してくれた。今度は、物語の中に出てきたうえ、読者が実際に体験してしまうという室内で響き渡る不気味な騒音についてだ。鈴木さんのおば・亜希子さん一家を筆頭に、岩田さんや伊川さんたちを悩ませ続けた、壁や天井などから響くという、鉄球を落としたような物音は、いったい何が原因なのか。

ありがたいことに、私の友人は、建築士や日本家屋について研究している専門家にまで取材をしてくれたそうで、その結果も非常にためになる話だった。

結論として、壁や天井などから響く激しい物音というのは、貯水タンクから流れてくる大量の水が原因だろうということであった。

「ウォーター・ハンマーって、聞いたことあるか? 水撃作用ともいうんだけどな」

彼に教えてもらった言葉を受け、私はすかさずパソコンのネット上でキーワード検索を試みた。すると教えられた通りのことがいくつも載っていた。

彼が調査してくれた話によると、公団住宅やマンションなどの集合住宅を始め、一戸建ての家でも同じようなことが言えるそうなのだが、壁や天井の中には思いのほかたくさんの上下水道が走っているのだという。その水道管の内部を行き来する水の流れが曲者で、とりわけ貯水タンクから流れ落ちてくる大量の水が、その水流を堰き止める弁によって急停止させられた時、水は音を立てる。まるで金槌や鉄球でコンクリートを叩いたかのような、驚くほど大きな物音が響くのだそうだ。水圧の影響やポンプの急停止、水の流れが急激な変化をする時に、その現象は起きるのだと。

ウォーター・ハンマー。それはまさに、亜希子さんの手紙や尾崎さんの証言などで、何度も取り上げられた現象を表現するのに、ぴったりな名称ではないか。

――幽霊なんてこの世には存在しない。どんな怪現象も怖い話も、科学で説明できないことなど何もない。

私の従兄の口癖と彼のせせら笑いが脳裏に浮かぶ。

友人の話に耳を傾けながら、幽霊の正体見たり枯れ尾花、とはよく言ったものだと、私は肩の力が抜ける思いだった。天井や壁から響く騒音など、怪現象でも何でもなかったということか。

「そうした科学的な日本家屋の特性と、いかにも関連付けられそうな子供の虐待死事件が、ちょうどマッチしてしまった、っていうのが実際のところなんじゃないかな。で、そこに目を付けた物書きの男が、何とも不気味なホラー小説を執筆した。それを読んでしまった人たちが何らかの言葉の影響を受け、不安な気持ちにさせられて自殺に追い込まれた。後は偶然に偶然が重なって、読んだ人たちとそこに関わった人たちが悪い影響を受けてしまった。と、それが最終的な結論なんじゃないかな。ま、これも俺の推測に過ぎないけどね」

呪いや祟りなどを謳ったモキュメンタリー小説。私の手元にある書籍について、私と友人はそう結論付け、話を締めくくった。それにしても、何という人騒がせで性質(たち)の悪い本だろうか。

ひと通り本題の話が終わってから、私と健次は近いうちまた飲みにでも行こうという話で盛り上がった。もちろん、彼が協力して調査してくれた結果に対し、丁重に礼を述べた。

次に会った時は飲み代を奢るからと伝え、私は電話を切った。

【読めない本】 予期せぬ読者

何日か降り続いた雨がぱったりと止み、蝉の声が長雨に負けず劣らずうっとうしく続く。そんな不毛な日々がくり返され、夏は深まっていった。

健次と電話で長話をして、例の不吉な本についてその正体を突き止めてから、早ひと月が過ぎようとしている。

その後、尾崎さんはお付き合いしていた彼氏さんと正式に籍を入れ、いままでの仕事を寿退社した。大安と休日が重なった日に、LINEを通して苗字が変わったことを伝えるメッセージが届いていた。送別会には私も出席し、別れの挨拶も済ませた。最後の飲み会の席では、読むと呪いが移ると言われていたあの本の話も出なかった。

結局、私は例の本をどうすることもできず、いまだ机の引き出しの一番奥底にしまっておいた。尾崎さんや自殺した伊川さんが言っていた通り、所持しているだけでは何も起きないようだ。しばらくの間、私は普段と変わらない日常生活を続けていた。

尾崎さんの最終出勤日から、十日ほど過ぎた頃、私の携帯に数件の着信があった。電話をよこしてきたのは尾崎さん(実際は苗字が変わったので「小塚さん」)だった。

気がついたのは夜の九時ぐらいだったので、あまり遅い時間帯ではまずいだろうかとためらいながらも、私はその場でかけ直した。

意外なほどすぐ電話に出た彼女は、ほっとしたような声で私の安否を訊ねてきた。

「よかった……無事だったんですね。なかなか出なかったから、何かあったのかと思って。あの、再確認なんですけど、預かっていただいた本、まさかもう読んじゃいました?」

おそるおそるという口調で、彼女は訊ねた。私は怖くてとても読めていないと苦笑いで返した。しかし、彼女は少しもふざけた様子はなく、絶対に読まないでくれと訴えた。

「あれから、本当に悪いことをしてしまったと後悔しているんですよ。これでも。実は……伊川君のことなんですけどね」

そう言って彼女は切り出した。

尾崎さん(現・小塚さん)の話によると、伊川さんは自殺を図った二週間ほど前から、彼は実家に戻る準備を進めていたらしく、騒音などの怪異がいよいよひどくなっていた自室の荷物を、手当たり次第に段ボール箱に納めて引っ越しをしようとしていた、とのことだった。

「私もそれ、後から聞いた話なんですけどね」

重い口調で、彼女は伊川さんが亡くなるまでの経緯について話してくれた。

どうやら彼は、自宅の窓から飛び降りる数日前、不審な電話に応対していた、というのである。

伊川さんのご実家は台東区にある一戸建ての住居で、成人するまで使っていたという二階の自室で寝泊りしていたという。転職後、一年も経たないうちに実家に戻って生活したい、と言い始めた彼に、ご家族はかなり心配していたようだ。無理もない。転職したのが失敗だったのではないか、もしや新しい職場がブラック企業だったのではないか、などかなり気を揉んでいたそうだ。

事件は、ある日曜日の夜に起きた。

その日、もうそろそろ家族そろって夕食にしようかという矢先、一本の電話がかかってきたという。伊川さんの携帯ではなく、彼のご実家の固定電話が鳴ったのだと。最初にその電話に出たのは伊川さんの母親だった。電話の主が、あまりに声が高かったので、彼のお母さんは一瞬、面食らったのだと。細い声は少年のものだった。

「知らない男の子から、電話がかかってきたんだって。それを聞いた時は、私、もう……心臓が止まるかと思うほど驚きました。まさかと思いましたよ」

いきなり知らない人間から、それも子供から電話がかかってきたことに、伊川さんの母親は首をかしげた。いたずら電話か何かの勧誘か。名前を訊ねてもなかなか名乗ろうとしなかったので切ろうとすると、電話口で少年はとうとうすすり泣きを始め、どうしても伊川さんに代わってくれと懇願したという。

そこで伊川さんの母親はピンと来た。相手が子供で泣いている。それも息子の秀彰を出せとせがむ。これはもしや、自分の息子に隠し子でも出来たのではないか。彼女はそう思ったのだと。

ひとまず息子に代わってやろうと判断して、伊川さん本人に受話器を渡した。受け取った伊川さんが受話器をにぎり、耳に当てた数秒後、彼は狂ったように泣き叫び出した。

「助けてくれ、ダメだ、もう俺はダメだ、もう俺は殺される、あの子みたいに死ぬって。伊川君、ずっとそればっかりくり返して暴れ出したんだそうです。受話器を放り投げて近くにあるものを全部なぎ倒して、暴れて暴れて号泣しっぱなしで。彼のお父さんやその場にいたご兄弟が必死に取り押さえて……。本当に大騒動だったらしいんです」

彼はその翌日、夢遊病者のようにぼうっとした顔で、やっぱり自宅に戻ると家族に告げた。そして翌々日、ひとり暮らしを続けていた自室の窓から飛び降りたという。

そこまで話し終わると、尾崎さんは重い溜息をついた。彼女は伊川さんの葬儀の席で、彼のご家族からその話を聞いたのだという。

携帯の端末を耳に当てたまま、私は何も言えずにいた。自分が唾を飲み込む音が、異様なほど耳に残った。

伊川さんは、岩田さんとほぼ同じ状況に陥り、同じような轍を踏んで亡くなった。

その事実を、尾崎さんも私もはっきりと口に出せずにいる。彼女の重い溜息と、言葉を失くした私の沈黙のせいで、お互い同じ恐怖を感じているのがわかった。あの謎の本にまつわる呪いを、いよいよ認めざるを得なくなったが、それを認めるのが怖かった。

私は自分の机の、一番下の引き出しにちらりと横目に見てみたが、直視することは耐えられず、すぐさま視線を外した。引き出しを開けたら、禍々しいほど不気味な化け物が襲いかかってくるのではないか。そいつは牙を剥き、私の喉笛に噛みついてくるのではないかという錯覚に陥った。

「本を押しつけてしまって、本当にごめんなさいっ。でも、いまのうちなら、たぶんまだ大丈夫です。先日お渡ししたあの本、即刻処分してください。お寺でも神社でも、どこでもいいから供養するか破棄するか、それがいいです。絶対に。いまさら私がこんなことを言うのもおかしいですけど、お願いですから、その本、絶対に読まないでください」

彼女から強く念を押され、私は震える声でわかったとうなずいた。そう答えるだけで精いっぱいだった。

先述したようなやりとりがあった、その日の翌日。私は仕事で小さなミスを連発して、何度か管理者から注意を受けた。普段は絶対に起こさないような些細なミスだったので、管理者の人たちも不思議がっていた。

それもそのはず。私は仕事をしている間、引き出しの底に眠らせたあの本のことで、頭がいっぱいだったからだ。何とかしなければ。自身の命に関わるかもしれない。

しかし、とにかく真実を明らかにするため、帰宅後、私は久々に前職で知り合った鈴木美里さんと連絡を取った。LINEやメールでちまちまとメッセージを交わしている余裕はなかった。私は鈴木さんの電話番号に何度かかけてみたが、留守録のアナウンスに切り替わるばかりだった。

夕食が終わり、入浴が済んだあとも、彼女から着信はなかった。もしかしたら番号が変わってしまったのだろうかと気落ちしていた矢先、鈴木さんから電話があった。

すぐさま出ると、彼女は飲み会で遅くなってしまったと答えた。その後、鈴木さんも仕事を変えたそうで、いまは都内でコールセンターとは違う事務職に就いているという。

挨拶も早々に、私は本題を切り出した。

「本のタイトル? あー、あの琴美ちゃんが読んでしまったっていう本の話?」

えー、覚えていないよ、何だったかなぁ、と本当に頭をひねっているような声で鈴木さんは困惑しているようだった。遅い時間で飲み会の後で申し訳ないと詫びながら、私も必死になって懇願した。もしタイトルや作者名が合っていたとしたら、いま私の手元にある本は間違いなく呪いの本だ。何かしら手を打たねばなるまい。

「ナントカの……ナントカ。ってこれじゃ曖昧すぎるねぇ。でもそんな感じだった。作者名は忘れたけど、形容詞と名詞が合わさったような感じ。悲壮感漂うようなタイトルだったかな」

痺れを切らして、私は引き出しにしまい込んだ本のタイトルを伝え、そういう題名ではなかったかと訊ねた。

「あ! そう、それ! よくわかったね。たぶんその本。どんぴしゃ。そんなタイトルだった。私も読んだことないし、亜希子おばさんからチラっと聞いただけだったから忘れてたけど。すごいねー、よく突き止めたねぇ」

ほろよい気味ではしゃぐ無邪気な鈴木さんの声に、私は軽いめまいを覚えた。

次の週末、私は休日を使ってある寺を訪問した。何を隠そう、例の書籍を供養するためである。

仕事がある平日のうち、いくつかの寺に問い合わせた後、一件だけ本の供養を受け持ってくれる寺があった。住所を確認すると都内であり、若干遠方ではあったが決して行かれない場所でもなかったので本を持参することにした。

と、ここまで話すと、読者の皆さんはなぜいま頃になって本を手放す気になったのか、もっと早く供養してしまえばよかったのに、と思われるかもしれない。

実を言うと、私の生まれは仏教徒の家柄ではあるのだが、あまり寺や神社を介して供養や参拝を行なうのは個人的に好きではないのである。怪談やホラー小説の類を好んで読んできた割には、悪霊の存在や霊媒・除霊行為が絡む話となるとどうにも胡散臭さの方が先に立ち、神や仏を奉った建物には眉唾精神を感じてしまうのである。

また、謗法といって、よからぬ神や信仰、キツネなどの動物に手を合わせるのは、時としてよくない物に縁する場合がある。業に差し障る理由から、神社仏閣の類には近寄らない性分だったのだ。

そんな場所に果たしてこのいわくつきの本を持ち込んで、安易に供養してよいものか、悩んでいたというのが正直なところだ。

しかし、鈴木さんの証言から確信を得たいま、私には迷い悩んでいる暇はなかった。一刻も早くこの書籍を手放さなければという気持ちの方が強かった。

何か物品を供養する時、仏壇なら寺へ、神棚なら神社へという話を聞いたことがあった。神道を奉るもとへ仏壇を奉納する、または仏教を諭すもとへ神棚を奉納するのはよくないのだという。だが、ぬいぐるみや人形、誰かの遺品や形見など、その他の物となるとどちらでもありうる。それぞれに奉納する者が決めればよいという。その話を思い出し、私は迷わず寺に供養を任せることに決めた。

不思議なことに、電話をすると数軒の寺で供養を断られた。なぜか電話口に出た住職と名乗る男たちは、言葉を濁して皆一様に渋るのだ。あなたが持っている物はうちでは預かれない、と。

これはどうしたものかといよいよ焦った私は、ネットであれこれ調べあげた末、ようやく一つだけ、供養を受け持ってくれる寺を見つけた。約束の日取りを決め、私はおそるおそる机の引き出しから書籍を取り出し、厳重に新聞紙に包んだ上で寺へと持ち込んだ。

寺を訪ねた私は初老の住職と挨拶を交わし、丁重に供養をお願いした。彼に促されるまま供養の手続きを済ませ、私は寺を後にした。

境内を通って帰ろうとしたところで、住職から改まった口調で引き止められた。彼は私のことを非常に気の毒そうな目で見つめ、こう言った。

「先ほど預かった本ですが、あなたは魅入られたようです。いや、あなたではないか。あなたのご家族が懐かれた、と言った方がいいでしょうかねぇ」

子供は、自分を助けてくれそうな大人をちゃんと見ていますからねー、などと、のんびりとした口調で話す住職の言葉に、私はうなじに産毛が逆立つのを感じた。

――子供?

なぜ、子供が関わっていることを知っている?ある子供の死が、件の書籍に関わっていることを、なぜこの住職は知っているのか?

供養をお願いするのにあたり、私はただ、この本を読んだ人たちが不審な死を遂げている。そう話しただけだった。その昔、小学生の男子が、母親が連れてきた男によって虐待を受け続け、頭部を強打されて死を遂げた事件があり、あの書籍が事件と関わっていたかもしれない。その話まで、私はこの住職に話してはいなかったはずだ。

背中に、腰のあたりから冷たい手が撫でるかのような寒気が這い上がった。

「もしかすると、残念ですが私の力は及ばないかもしれません。その時はお手数ですが、また相談してください」

どこか憐れみのこもった目をした住職の言葉に、何も言えなくなったまま、私はかすかに震える足で帰路についた。

その晩、私は住職の言葉に引っかかるものを感じ、なかなかすぐには寝付けずにいた。しかし、人間の脳は器用なもので、一日、また一日と過ぎていく中で、三日も過ぎると私の中で、あの不気味な書物に対する恐怖心は薄らいでいった。これで一件落着かと、いよいよその晩は安らかに眠れた。

それから一週間ほど経過したが、特に私の身辺に変わったことは起きなかった。仕事に追われる毎日が続き、健次や尾崎さんからも、さして悪い報せの電話がかかってくることもなく、淡々と時は過ぎていった。

ただ、夏の暑さが厳しくなるにつれて、安定しない天気が続いたことには悩まされた。

七月も半ばを過ぎるか否かという時期に、二度ばかり大型台風が関東圏を通過したことがあった。数日間、ひどい暴風雨の影響で交通機関が軒並み乱れ、当然ながら勤務先でも何度か強制早退を余儀なくされた。

台風が上陸間際という日には、帰りの電車では遅延と大混雑に困らせられたが、それでも減給の心配もなく正午のうちに退社できるのはありがたく、早々に帰宅したあとはゆっくり過ごすことができた。

驚くべき凶事が舞い戻ってきたのは、寺を訪問してから三週間ばかりが過ぎた頃のことだった。ある日曜の朝、私宛に一通の郵送物が届いた。

大学ノートほどの大きさの茶封筒は、手紙にしてはあまりに分厚く、ポストから取り出した瞬間、その手触りになぜか不吉なものを感じた。厭な重みだった。

封筒の端を切り裂いて中身を覗いた途端、私は我が目を疑った。叫び声を上げるのを必死で堪えたほどだ。

封筒の中に見えたのは、どう見ても白いページの層、束になった紙の断面だった。紙は忌々しいほどぎっしりと重なり、それが一冊の書籍であることを誇示している。

まさか、という焦りが私の首筋を撫でた。

はやる気持ちを抑え、そっと指を封筒と書物の隙間に差し入れる。そこには一通の手紙が入っていた。折りたたまれた数枚の便箋を取り出すと、古めかしい和紙に縦書きで、達筆な筆文字が並んでいる。

手紙に書かれた内容は、次の通りだ。

拝啓 ××(私の名前)様

このたびは、突然、このような手紙をお送りしまして、誠に申し訳ございません。

筆を執ることを何度かためらいましたが、どうしても一筆したためずにはいられず、文を書き添えました。

実を申しますと、わたくしどもの寺の住職であり、わたくしの夫でもあった玄正(仮名)が先日他界いたしました。あまりにも急なことであり、妻であるわたくしも戸惑っている次第でございます。

うちの寺へ供養するため、貴方がこの書物を持ち込んでから、一週間ほど経った頃でしたでしょうか。ここ半月ばかりの間、二度ほど台風が上陸したことをご存知かと思いますが、夫の死はその強風が原因でした。

その日、わたくしたち夫婦は、住まいにしている家屋でずっと過ごしていたのですが、いよいよ荒れ狂う雨風がひどくなってきたため、夫は客間の雨戸を閉め切ろうとしたのです。ところがその際、庭先で一匹の野良猫がずぶ濡れになって、か細い声で鳴いているのに気づきました。遠目にも、ひどく痩せて弱っているのがわかりました。

かわいそうでしたけれど、わたくしは猫を連れてこようと言い出した夫を止めました。人の体が吹き飛ばされてもおかしくないほど、風がひどくなっていたからです。

慈悲の精神が芽生えたのでしょう。あの人は本当に優しい人でしたから。ほんの数メートル先にいる猫を拾ってこようと、夫は暴風雨の中、庭先に飛び出したのです。

危ないからやめた方がいいという、わたくしの声も届かず、情け心にほだされたのが間違いでした。

庭の真ん中あたりに差しかかったところで、突風が勢いよく吹きつけ、何か黒い物が飛んできて、夫の後頭部に直撃したのです。声をあげる間もない、一瞬の出来事でした。

驚いたわたくしは我が身が濡れるのもかまわず、豪雨の中に飛び出しました。倒れた夫の頭はぱっくりと割れ、真っ赤な血がだくだくと流れ始めました。わたくしは泣きながら夫にすがりつき、大声で周囲の人を呼びました。

傍らには、無惨に割れた黒い屋根瓦が二、三枚。しかし、確かにその直前までそこにいたはずの野良猫は、どこをどう見回しても、いませんでした。とっさに駆け寄ったわたくしたちの姿に驚いて逃げ去ったものか。ほんの少し目を離した隙に、煙のように消えてしまったのです。

打ち所が悪かったのか、夫は即死でした。そこからは慌ただしく通夜と葬儀が行なわれ、都心で暮らす子供たちに協力してもらい、弔いを済ませた次第でございます。

葬儀が済んだあと、目の前で夫に先立たれ、子供たちが帰ってしまった我が家で、わたくしは毎日のように泣き続けていました。何も手につかず、何をしても夫のことばかりを思い出し、涙がとめどなく溢れて日がな一日、うつろな時を過ごしていました。

それから三日ばかり過ぎた頃でした。夜、寝ていたわたくしの夢枕に、住職の夫が現れたのです。わたくしは驚いて、夢の中で、どこに行っていたのと、涙ながらに夫を責めているのですが、夫はそんなことはどうでもいいような口ぶりで、息を切らせているのです。そして彼は、わたくしの手を取り、真剣な目で懇願するのです。この前、ある男性から預かった書物をかの持ち主に返してくれと。

いったい何の話かと問いただすと、本尊の御前に供えて供養をするつもりでいたが、あの本は自分たちの手に負える物ではない、軽はずみに請け負ったのが間違いだったと、夢の中で夫は嘆くのです。

夫は、妻であるわたくしの身を案じているのだと強く主張しました。このままではわたくしの身が危ないのだと、何度もくり返すのです。かといって容易く廃棄するわけにはいかない、そんなことをしたら祟りに遭うと言い残し、夫はまた去ってしまいました。

夢枕に立ったあの人の言葉に、わたくしも半信半疑でしたが、言われた通り本尊の御前を確かめると、丁重に半紙に包まれたこの書物が見つかったのです。

勝手を申して誠に申し訳ございませんが、やはり住職の言葉には嘘はないと思うのです。一度は供養を請け負ってしまったものの、わたくしどもでは、やはりこの本をお預かりすることはできません。後生ですから、どうかこの書物をお引取りくださるようお願い申し上げます。

敬具

藤沢 澄子(仮名)

住職の妻からの手紙にしたためられた、驚愕の内容を読み終えた私は、唾を飲み急いで封筒の中身を取り出した。表紙を見て、引きつった小さな悲鳴が漏れた。

なんと、つい半月ほど前、寺に預けて供養を依頼したばかりの例の本が、こともなげに戻ってきたのである。

膝からくずおれそうな恐怖を覚えた。小刻みに震える指で、本の表面をなぞる。何かのいたずらか、それともこれは夢なのか、住職によるたちの悪い冗談なのか、などとあれこれ頭をひねったが、紛れもない現実として目の前に現れた凶事だった。

間違いない。間違いなく、私のもとに舞い戻ってきたのは、私と職場の同僚である人たちを散々震え上がらせ苦しめた、あの本だ。

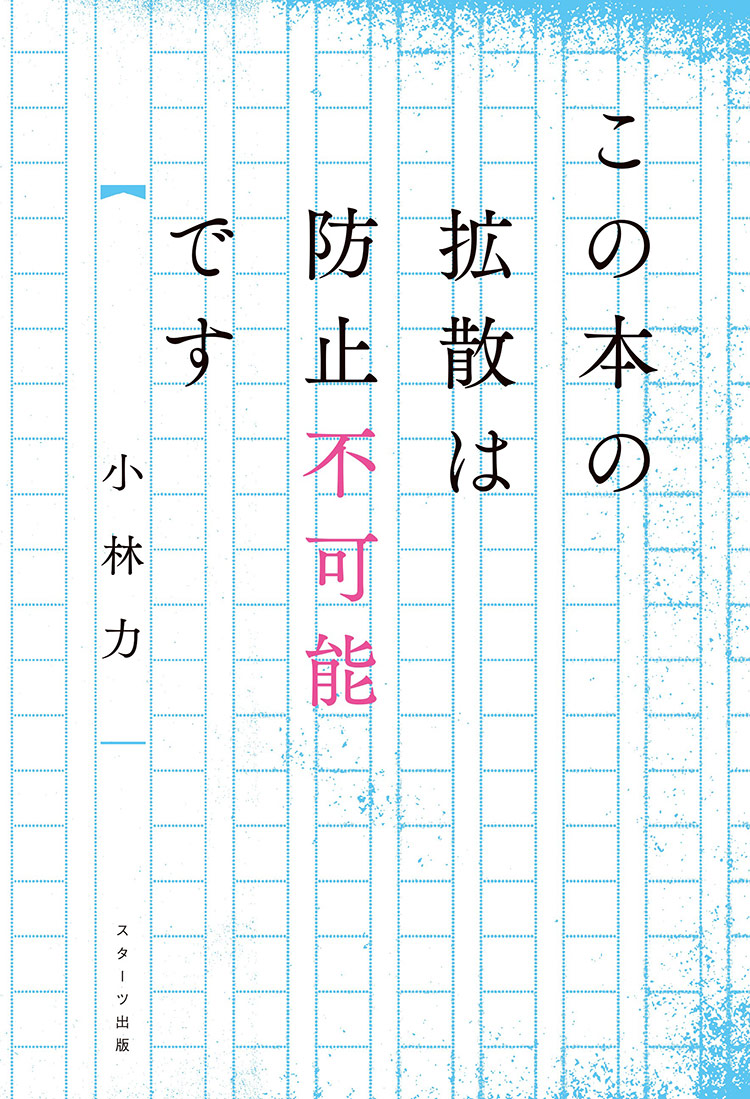

表紙に書かれた「よるべない叫び」というタイトルを、私は呆然としながら眺めていた。

食べ物が、ひときわ腐りやすい季節になった。

今年の猛暑は異常気象ではないか、という話が連日テレビやネットのニュースでは持ち上がり、陽炎がゆらめく舗道の様子や、大汗を拭いてくたびれた顔の人たちの様子をおさめた映像がたびたび放送された。炎天下の日が続き、熱中症がもとで命を落とした老人や児童がいたという話もよく耳にするようになった。

八月に入り、夏は容赦なく街に襲いかかった。外出するのも億劫になるような暑い日ほど、通勤電車のトラブルや事故など、神経を逆撫でするようなことがたびたび起きるようになった。

私の家ではゴキブリがよく発生し、その回数は異常なほどだった。

キッチンペーパーを取り出すとその先端に大きな黒い固まりが止まっていたり、まだ成長途中の小さなものが数匹ばかり流しをちょろついたりと、それに遭遇するたび私も両親も悲鳴を上げ、殺虫剤と丸めた新聞紙を振り回す惨事となった。私の母が睨んだところでは、おそらくキッチンの端に設置した小さな木製の食器棚が、ゴキブリたちの棲家になっているのだろうということだった。母は、裏側の木材が長い時間濡れて腐り果て、そこが温床になっているかもしれないと話していた。近いうち、そこを取っ払って駆除すると言っていた。

そんな害虫の駆除に辟易し始めた頃、父が著しく体調を崩した。原因不明の腹痛と吐き気を起こし、救急車騒ぎとなった。診察の結果、もしかしたら何か悪い物を食べたせいでそれに当たったのではないかという話であったが、具体的な原因はわからず、三日三晩寝込むほどの騒ぎだった。

嫌なことが続いていた。今年の夏は何かがおかしいのではないか。何か凶事の予兆ではないか。家族や親戚と顔を合わせてそんな話をするたびに私は、これはもしやまだ手放すことができないでいる、あの不吉な本のせいではないか、と危惧するようになった。

結局、私はあの「よるべない叫び」というタイトルの本を、どうすることもできずに持てあましていた。供養するために寺へと奉納した翌日に、何事もなかったかのように私の机に鎮座していたあの代物を、ふたたび寺に持ち込むことはできなかった。わざわざ同じ寺に持ち込む時間や労力よりも、かの住職に事細かな事情を説明することが耐えられなかったからだ。もし、自身の身の回りで起きた一連の怪異について詳しく説明したとして、あの住職から回答をもらうことが怖かった。ただでさえ悪い話が続いているというのに、聞いてはいけない話を耳にしてしまいそうで、それが何よりの恐怖だった。