全てのワードファイルを読み終えた加藤は、大きくため息をついた。ずっとPC画面を見ていたので目が疲れていた。ゆっくり立ち上がると、キッチンでコーヒーを淹れた。

加藤が1年生の頃に参加した有志山行で、避難小屋で一緒になった老人から手渡された半分に割られたしゃもじ。

長田が集めた白米にまつわる不可思議な話と、割れたしゃもじがどう繋がってくるのか、今の段階で加藤には深く理解できなかったが、長田は何かしらの関連性を見出していたのかもしれない。S氏という老人が長田に託した写真に写っていた半分のしゃもじも、加藤が所持していたものとよく似ていた。

加藤は避難小屋で交わされた老人とのやり取りを思い出そうとしたが、やはりその時の全てがおぼろげだった。

コーヒーを啜りながら、長田の行方が分かるような明確な手掛かりを掴めなかったことに落胆していた。よもや、昔話のように山中で謎の白米を口にしてしまい、消えてしまったということはあり得ないだろう。それ自体があくまで民話であるし、仮に山行中の長田の目の前に美味そうな白米が落ちていたとしても、あの用心深い山男がそんなもの口にするはずがなかった。

1週間前、長田と話した内容を一つ一つ思い出し、何か手掛かりがないか考えていると、加藤の後に長田と接触している可能性がある人物がいることに気が付いた。

『心斎橋で古本屋に寄ってから帰る』

長田は別れ際、確かにそう言っていたはずだ。Googleマップで調べると数件ヒットするが、数はそこまで多くない。地道に回れば、長田のことを覚えている店員がいるかもしれなかった。

加藤は残っているコーヒーを一息で飲み干し、手短に身支度を整え大阪へと向かった。

先週と変わらない車窓を眺めている内に、加藤を乗せた電車は大阪難波駅に到着した。駆け足で北へと向かった。

片っ端から虱潰しに古書店を調べていこうと意気込み、人々でごった返した心斎橋筋を進む加藤の目に、1本横に逸れた細い路地に建つ小さな古書店の看板が飛び込んできた。

「いらっしゃい」

店の最奥で本に埋もれながら読書をしていた初老の店員が、じろりと加藤を見やり無愛想に言った。加藤は平積みされた本の山を崩さないよう慎重に歩きながら、初老の店員の元まで進み、スマートフォンに表示された長田の写真を見せながら口を開いた。

「あの、変なことをお聞きしますが、1週間前にこんな人が訪ねてきませんでしたか」

店員はメガネを掛け直し、訝しげに画面を睨んだ。

「なんや、長田くんやないか」

「ご存知ですか」

「常連さんやわ。ちょうど先週も、うちで本買うてってくれたで」

「何の本を買って行ったかとか、覚えてらっしゃいませんか。例えば、どこかの山域のガイドブックだったとか、どこかの地域の地誌だとか」

店員は加藤の顔をじっと見据えたまま言った。

「そら、覚えてはおらんけど調べたら分かりまっせ。ただ、どこの誰ともしれん人に、常連さんの話ペラペラするわけにもいかんで」

加藤もまさにその通りだと思った。自分は警察官でも何でもないのだ。加藤は不躾な質問をしたことを詫びた後、自分と長田の関係、長田が失踪してしまったこと、自分と別れた後この本屋に立ち寄ったのが、身内以外との最後の接触であろうことを、順を追って説明した。加藤の話を聞く間、店員は眉間に皺を寄せ、神経質に顎髭を撫で続けていた。

「…長田くんが失踪とは、そらえらいこっちゃ。ただ、うちで買うていった本はヒントにはならんと思いまっせ」

店員はノートパソコンを開き、不慣れな手つきでマウスを動かした。

「『定本 柳田國男集 第四巻』、買うていった本はこれやね」

「それは、どういう本なんですか」

「民俗学の本やけど、わしも読んどるわけやないから詳しくは。まあ失踪した人のヒントにはなりゃしませんでしょ」

「そうですか…」

「あ、買うてはないけど、取り置きを頼まれた本ならありまっせ」

店員はふと思い出したように呟くと、レジの下から1冊の本を取り出した。

「これですわ。『柳田國男集』を買うたら持ち合わせが無うなったから、何日か取り置いといてくれっちゅうて」

そう言って手渡された黄ばんだ本の表紙には、『山暮らしの民話集』と書かれていた。加藤は本を受け取り、奥付を確認すると1986年4月17日に発行された初版本だった。

「これ、僕が買っていきます。構いませんか」

「取り置きも5日ほどやて言うてるから、構いやしませんで」

店員は加藤から本を受け取り直し、裏表紙に張られている値札を確認した。

「3500円」

思いの外高いな、と思いつつも、加藤は財布から5000円札を取り出した。

「おおきに」

「もし長田さんが来られたら、本は加藤が買っていったと伝えてもらっていいですか」

店員はやや面倒くさそうな顔を浮かべたが、「わかった」と呟きお釣りを手渡した。

心斎橋筋を南下し、再び難波駅の近くまでやってきた加藤は、先週長田と話した喫茶店に入った。今日はアルバイトと思われる店員はおらず、蝶ネクタイをしたマスター風の老人がひとりで切り盛りしていた。

意外と美味しいブレンドコーヒーを飲みながら、買ってきた本を開く。表紙だけでなく中の紙も黄ばんでおり、どことなく黴臭かった。

目次を流し見て、『山の神にイワナ釣りを教えた話』の頁を開いた。細かい記述が変わっている気もしたが、大まかな話の流れは長田の草案に載っていた内容と変わりない。ただ、最後の文章だけは確実に違っていた。

『それ以降、集落のはずれや、杣道の端に時折お椀に盛られた米が置かれるようになった。それを食べた者は、ふらっと山へ入り二度と降りてこなかった。人々は、イワナ釣りを覚えた山の神が、今度は米で人間を釣ろうとしているのだと怯え、決してそれを食べてはならないと子や孫たちに言い聞かせたとさ』

静かに本を閉じて、コーヒーを啜った。

結局手がかりらしい手がかりは見つからなかった。ただ、加藤より後に長田と接触していた人物とは会うことができ、長田が買おうとしていた本も入手できた。一応、このことは洋子にも連絡しておくべきだと考え、LINEでことの些細を長々と書き連ねて送信した。

喫茶店を後にし駅に向かって歩いていると、LINEの通知が鳴った。洋子からの返信だった。加藤は道の端に寄り、文面を確認した。

『わざわざありがとうね。こっちも、あの人の使ってたノートに、次調べようとしてたっぽい場所のリストが書かれてるのを見つけました』

『どこですか、僕もできる範囲で現地行きますよ』

『数が多いんで、写真で送ります。でも捜索は警察に任せるし、文太郎くんは無理しないで。もし行き先が山で、場所まで割り出せたら、その時はお願いするかもしれないです』

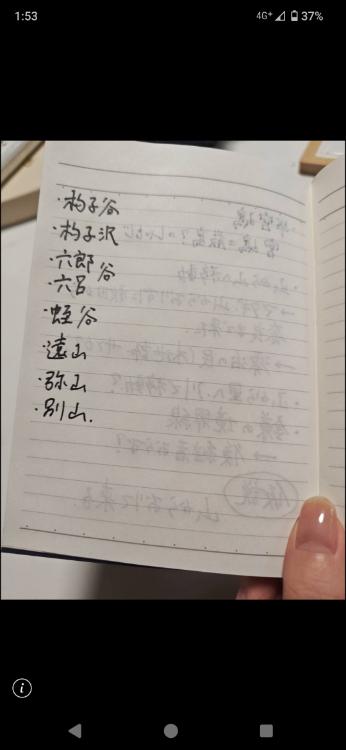

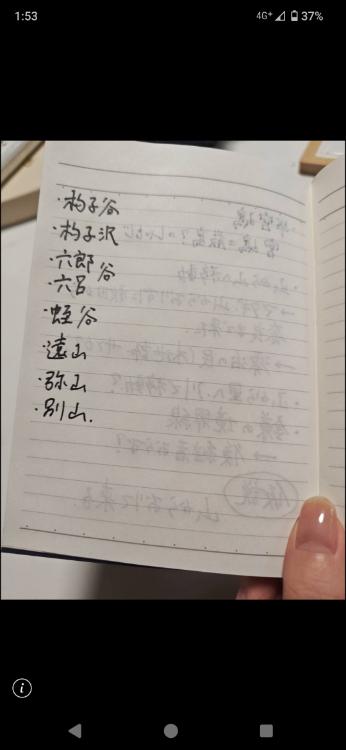

直後、洋子から写真が送られてきた。

癖字な上に裏面の文字が透けており読みにくいが、いくつかの山や沢の名が列挙されていた。山にしろ沢にしろ、同じ地名は多く存在し、具体的にどこを指しているかは分からなかったが、『弥山』は加藤の住む奈良にも同名の山がある。手がかりが得られる可能性は低いが、何も動かないよりマシに思えた。加藤は、洋子には内緒で明日の休みに奈良の弥山へ向かってみることに決めた。

帰ったら登山の準備をしないとな、などと考えながら再び歩き出すと、先週長田が炭水化物まみれの昼食を摂っていたラーメン屋の前に差し掛かった。考えてみると今日は洋子の電話を受けてから何も食べていない。ダクトから漏れ出るにおいに誘われるように、扉を開いた。

「いらっしゃい!」

店内に張りのある声が響く。

「ひとりです」

声の主である、店長と思われる捩り鉢巻きの男に人数を伝える。

「カウンターの席どうぞ」

丸椅子のカウンター席に腰掛けると同時に、対面から水とおしぼりが差し出された。

「ラーメンライスを」

加藤の注文に、店長は申し訳なさそうな表情を浮かべた。

「すんません、うちライスやってないんですわ」

加藤は数秒固まった後、注文を単品に訂正した。

呆けた顔を浮かべ、目の前で手際よくラーメンが出来上がっていく様をぼんやりと見つめていた。

加藤が1年生の頃に参加した有志山行で、避難小屋で一緒になった老人から手渡された半分に割られたしゃもじ。

長田が集めた白米にまつわる不可思議な話と、割れたしゃもじがどう繋がってくるのか、今の段階で加藤には深く理解できなかったが、長田は何かしらの関連性を見出していたのかもしれない。S氏という老人が長田に託した写真に写っていた半分のしゃもじも、加藤が所持していたものとよく似ていた。

加藤は避難小屋で交わされた老人とのやり取りを思い出そうとしたが、やはりその時の全てがおぼろげだった。

コーヒーを啜りながら、長田の行方が分かるような明確な手掛かりを掴めなかったことに落胆していた。よもや、昔話のように山中で謎の白米を口にしてしまい、消えてしまったということはあり得ないだろう。それ自体があくまで民話であるし、仮に山行中の長田の目の前に美味そうな白米が落ちていたとしても、あの用心深い山男がそんなもの口にするはずがなかった。

1週間前、長田と話した内容を一つ一つ思い出し、何か手掛かりがないか考えていると、加藤の後に長田と接触している可能性がある人物がいることに気が付いた。

『心斎橋で古本屋に寄ってから帰る』

長田は別れ際、確かにそう言っていたはずだ。Googleマップで調べると数件ヒットするが、数はそこまで多くない。地道に回れば、長田のことを覚えている店員がいるかもしれなかった。

加藤は残っているコーヒーを一息で飲み干し、手短に身支度を整え大阪へと向かった。

先週と変わらない車窓を眺めている内に、加藤を乗せた電車は大阪難波駅に到着した。駆け足で北へと向かった。

片っ端から虱潰しに古書店を調べていこうと意気込み、人々でごった返した心斎橋筋を進む加藤の目に、1本横に逸れた細い路地に建つ小さな古書店の看板が飛び込んできた。

「いらっしゃい」

店の最奥で本に埋もれながら読書をしていた初老の店員が、じろりと加藤を見やり無愛想に言った。加藤は平積みされた本の山を崩さないよう慎重に歩きながら、初老の店員の元まで進み、スマートフォンに表示された長田の写真を見せながら口を開いた。

「あの、変なことをお聞きしますが、1週間前にこんな人が訪ねてきませんでしたか」

店員はメガネを掛け直し、訝しげに画面を睨んだ。

「なんや、長田くんやないか」

「ご存知ですか」

「常連さんやわ。ちょうど先週も、うちで本買うてってくれたで」

「何の本を買って行ったかとか、覚えてらっしゃいませんか。例えば、どこかの山域のガイドブックだったとか、どこかの地域の地誌だとか」

店員は加藤の顔をじっと見据えたまま言った。

「そら、覚えてはおらんけど調べたら分かりまっせ。ただ、どこの誰ともしれん人に、常連さんの話ペラペラするわけにもいかんで」

加藤もまさにその通りだと思った。自分は警察官でも何でもないのだ。加藤は不躾な質問をしたことを詫びた後、自分と長田の関係、長田が失踪してしまったこと、自分と別れた後この本屋に立ち寄ったのが、身内以外との最後の接触であろうことを、順を追って説明した。加藤の話を聞く間、店員は眉間に皺を寄せ、神経質に顎髭を撫で続けていた。

「…長田くんが失踪とは、そらえらいこっちゃ。ただ、うちで買うていった本はヒントにはならんと思いまっせ」

店員はノートパソコンを開き、不慣れな手つきでマウスを動かした。

「『定本 柳田國男集 第四巻』、買うていった本はこれやね」

「それは、どういう本なんですか」

「民俗学の本やけど、わしも読んどるわけやないから詳しくは。まあ失踪した人のヒントにはなりゃしませんでしょ」

「そうですか…」

「あ、買うてはないけど、取り置きを頼まれた本ならありまっせ」

店員はふと思い出したように呟くと、レジの下から1冊の本を取り出した。

「これですわ。『柳田國男集』を買うたら持ち合わせが無うなったから、何日か取り置いといてくれっちゅうて」

そう言って手渡された黄ばんだ本の表紙には、『山暮らしの民話集』と書かれていた。加藤は本を受け取り、奥付を確認すると1986年4月17日に発行された初版本だった。

「これ、僕が買っていきます。構いませんか」

「取り置きも5日ほどやて言うてるから、構いやしませんで」

店員は加藤から本を受け取り直し、裏表紙に張られている値札を確認した。

「3500円」

思いの外高いな、と思いつつも、加藤は財布から5000円札を取り出した。

「おおきに」

「もし長田さんが来られたら、本は加藤が買っていったと伝えてもらっていいですか」

店員はやや面倒くさそうな顔を浮かべたが、「わかった」と呟きお釣りを手渡した。

心斎橋筋を南下し、再び難波駅の近くまでやってきた加藤は、先週長田と話した喫茶店に入った。今日はアルバイトと思われる店員はおらず、蝶ネクタイをしたマスター風の老人がひとりで切り盛りしていた。

意外と美味しいブレンドコーヒーを飲みながら、買ってきた本を開く。表紙だけでなく中の紙も黄ばんでおり、どことなく黴臭かった。

目次を流し見て、『山の神にイワナ釣りを教えた話』の頁を開いた。細かい記述が変わっている気もしたが、大まかな話の流れは長田の草案に載っていた内容と変わりない。ただ、最後の文章だけは確実に違っていた。

『それ以降、集落のはずれや、杣道の端に時折お椀に盛られた米が置かれるようになった。それを食べた者は、ふらっと山へ入り二度と降りてこなかった。人々は、イワナ釣りを覚えた山の神が、今度は米で人間を釣ろうとしているのだと怯え、決してそれを食べてはならないと子や孫たちに言い聞かせたとさ』

静かに本を閉じて、コーヒーを啜った。

結局手がかりらしい手がかりは見つからなかった。ただ、加藤より後に長田と接触していた人物とは会うことができ、長田が買おうとしていた本も入手できた。一応、このことは洋子にも連絡しておくべきだと考え、LINEでことの些細を長々と書き連ねて送信した。

喫茶店を後にし駅に向かって歩いていると、LINEの通知が鳴った。洋子からの返信だった。加藤は道の端に寄り、文面を確認した。

『わざわざありがとうね。こっちも、あの人の使ってたノートに、次調べようとしてたっぽい場所のリストが書かれてるのを見つけました』

『どこですか、僕もできる範囲で現地行きますよ』

『数が多いんで、写真で送ります。でも捜索は警察に任せるし、文太郎くんは無理しないで。もし行き先が山で、場所まで割り出せたら、その時はお願いするかもしれないです』

直後、洋子から写真が送られてきた。

癖字な上に裏面の文字が透けており読みにくいが、いくつかの山や沢の名が列挙されていた。山にしろ沢にしろ、同じ地名は多く存在し、具体的にどこを指しているかは分からなかったが、『弥山』は加藤の住む奈良にも同名の山がある。手がかりが得られる可能性は低いが、何も動かないよりマシに思えた。加藤は、洋子には内緒で明日の休みに奈良の弥山へ向かってみることに決めた。

帰ったら登山の準備をしないとな、などと考えながら再び歩き出すと、先週長田が炭水化物まみれの昼食を摂っていたラーメン屋の前に差し掛かった。考えてみると今日は洋子の電話を受けてから何も食べていない。ダクトから漏れ出るにおいに誘われるように、扉を開いた。

「いらっしゃい!」

店内に張りのある声が響く。

「ひとりです」

声の主である、店長と思われる捩り鉢巻きの男に人数を伝える。

「カウンターの席どうぞ」

丸椅子のカウンター席に腰掛けると同時に、対面から水とおしぼりが差し出された。

「ラーメンライスを」

加藤の注文に、店長は申し訳なさそうな表情を浮かべた。

「すんません、うちライスやってないんですわ」

加藤は数秒固まった後、注文を単品に訂正した。

呆けた顔を浮かべ、目の前で手際よくラーメンが出来上がっていく様をぼんやりと見つめていた。