この作家の他の作品

表紙を見る

⭐︎★和風恋愛ファンタジー×忌み子★⭐︎

妖が災厄をもたらしていた時代。

滅妖師《めつようし》が妖を討ち、巫女がその穢れを浄化することで、人々は平穏を保っていた──。

巫女の一族に生まれた結月は、銀色の髪の持ち主だった。

その銀髪ゆえに結月は「忌巫女」と呼ばれ、義妹や叔母、侍女たちから虐げられる日々を送る。

黒髪こそ巫女の力の象徴とされる中で、結月の銀髪は異端そのものだったからだ。

さらに幼い頃から、「義妹が見合いをする日に屋敷を出ていけ」と命じられていた結月。

その日が訪れるまで、彼女は黙って耐え続け、何も望まない人生を受け入れていた。

そして、その見合いの日。

義妹の見合い相手は、滅妖師の名門・霧生院家の次期当主だと耳にした。

しかし自分には関係のない話だと、屋敷最後の日もいつものように淡々と過ごしていた。

そんな中、ふと一頭の蝶が結月の前に舞い降りる──。

表紙を見る

二十七歳の麻衣は、友人・理沙のすすめでマッチングアプリに登録する。

軽い気持ちで始めたものの、誠実そうな男性・隼人と出会い、デートを重ねるうちに彼に惹かれていく。

隼人は終始紳士的で優しく、手すら繋いでこないほどだった。

その誠実さに安心感を抱き、麻衣は次第に彼への気持ちを深めていった。

そして迎えた四度目のデート。

ロマンチックな夜景の見えるレストランで、ついに告白の瞬間が訪れる……。

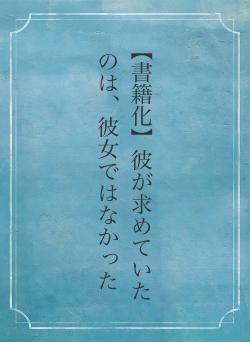

と思いきや、隼人の口から出たのは衝撃の言葉だった。

この作品を見ている人にオススメ

読み込み中…

聖女ですが契約した悪魔と禁断の恋におちるようです

を読み込んでいます