桜と想いを通わせた次の週末の夕方、僕は紫之宮神社に足を運んだ。

朱色に満ちた神社は、どことなく異世界に来てしまったような錯覚を覚える。いつもの場所へ行くと、桜の木の下に愛おしいシルエットを見つけて、頬がほころぶのを実感する。

「桜」

名前を呼ぶと、桜が振り返った。

「汐風くん!」

桜は、白い生地に紫陽花と金魚があしらわれた浴衣を着ていた。白のなかに咲く紫陽花の青や紫が涼しげで、色白な桜の肌をより美しく際立たせていた。

夏祭りには少し早いが、今日は久しぶりに涼太や志崎さんも誘っているし、せっかくだから浴衣で出かけようという話になったのである。とはいっても、僕と涼太はいつもどおりの私服だが。

桜は僕のもとへやってくると、嬉しそうに声を弾ませた。

「今日は誘ってくれてありがとう!」

桜はかごバッグを両手で持ったまま、ぺこりと頭を下げた。かごバッグには、僕があげた黒猫のキーホルダーがついていた。少しむず痒い気持ちになる。

「ねえねえ、この浴衣どう? 先生がプレゼントしてくれたんだ! 似合う?」

桜は楽しげに両手を広げてくるりと回る。袖が空気をふくんで、ふわりと僕の脳裏に残像を刻む。

「……うん。似合ってる」

恋人同士なら何気ない会話。だけど、僕にとってはこの何気ない会話がなにより愛おしく感じた。

本音を言えば、ふたりきりで会いたかったのだが……。

「なんか反応悪いなぁ」

不満そうな声に、ハッと我に返る。

「え、似合ってるって言ってるじゃん」

「それはそうだけど……もっと褒めてくれるかなって思ってたからさ」

「…………」

本当はすごく似合っているけれど、そんなこと、恥ずかしくて本人を前に言えるわけがない。しかし、言葉を濁した僕に桜は不満そうだ。

しゅんと肩を落とす桜に、僕は慌てる。

「いや、そんなことないから!」

「じゃあ、可愛い?」

「えっ」

「可愛い?」

半ば、詰め寄られていた。

「……う、うん。……可愛い……よ」

逃げきれず、本音を呟くと、桜の顔がみるみる赤くなっていく。

「って、なんで君が恥ずかしがるのさ」

「だ、だって……」

桜の表情が移ったように、僕の頬も熱くなった。

気まずいような、気恥ずかしい沈黙が流れた。先に沈黙を破ったのは、桜だった。

「……あ、あれ。そういえば、今日はネコ太郎いないな」

気まずさから話を変えたのは明らかだったが、からかう余裕はなかった。

「う、うん。どこかに遊びに行ってるのかもね」

「あ、猫の集会に行ってるのかも」

「猫の集会って、君……」

小さく笑う僕に、桜も嬉しそうにした。

「それにしても、今日はずいぶんご機嫌だね」

「えへへ。そりゃ嬉しいよ。夜にお出かけなんて初めてだし。それに涼太くんや彩ちゃんに会えるんだよ!」

桜は、あれから一度も学校には来ていない。というより、桜はもう学校には存在しないことになっている。体調的にも、桜が高校に通えることはもうないだろうから、と、蝶々さんは今月初めに転校手続きを済ませたのだ。

桜が転校してしまったと知ると、涼太と志崎さんは落ち込んでいた。そして、それは桜も同じだった。

さよならもできないままお別れとなってしまったことに落ち込む桜に、僕は提案をしたのである。

最後に一度だけ、四人で出かけようと。

涼太と志崎さんにも話してみたら、ふたりともすごく喜んで了承した。

どこに行こうか、と話すなかで、涼太や志崎さんはそろってテーマパークに行きたいと声をあげたが、桜の体調を考えると遠出はできない。

ふたりに勘づかれることなく桜でも楽しめる場所を探すのは、なかなか骨が折れた。

結局、僕が選んだのは――。

「ねぇ、汐風くん! 今日行くところってどこなの?」

桜が訊く。

「あぁ、それは……」

素直に目的地を言おうとしたときだった。

「おーい、汐風ーっ!」

「夢ちゃーん!」

参道のほうから声がした。振り返ると、鳥居の下で、涼太と志崎さんが手を振っていた。

「涼太くん! 彩ちゃん!」

桜が歓喜の声を上げ、ふたりのもとへ駆け出す。なんだかんだ、桜にとっては一ヶ月ぶりくらいの再会になる。

「汐風。呼んでくれてありがとな。彩、夢ちゃんに会えるの、めちゃくちゃ楽しみにしてたんだ」

涼太は、桜と志崎さんのほうを見ながら言った。ふたりは僕たちに気付くことなく楽しそうにはしゃいでいる。僕は首を振る。

「こっちこそ、付き合ってくれてありがとな。いきなりだったのに」

「いや、俺も会いたかったから。まさかいきなり転校するなんて思わなかったし。寂しくなるな」

「……うん」

「まぁでも、お前たちは付き合ってるんだろ? それならいつでも会えるもんな!」

「……うん」

無理やり、首を縦に振る。

涼太も志崎さんも、桜の事情はなにも知らない。勘づかれるわけにはいかないのだ。

国は現在、水面下でヒトクローンの法改正を進めている。それに先駆けて、蝶々さんたち結賀大学附属病院にヒトクローンの研究を進めるよう指示したのだ。

しかし、ヒトクローンは倫理や尊厳の問題が多く、法改正はまだなされていないため、桜の存在は違法といえる。

さらにいえば、戸籍がない桜は千鳥夢という少女に成りすましているのである。もしそれが公になりでもしたら、大変なことだ。

そういうわけで桜の正体は病院でも極秘事項となっていて、職員である奈良さんですら詳しくは知らされていないのだ。

蝶々さんからも、桜のことはくれぐれもだれにも話さないようにと釘を刺されている。

桜を守るためにも、この秘密はぜったいにだれにも漏らしてはいけない。

悔しいけれど、高校生である僕には、彼女を取り巻く環境を変えることはできないのだ。

できることは、ただ桜のそばにいること。彼女の不安や恐怖を取り除くこと。そう、思っている。

「……なぁ、お前、なんかちょっと、大人っぽくなったよな」

志崎さんと楽しげに話す桜を見つめていると、涼太が僕の肩を小突いた。

「……え、そうかな?」

「なんかいいなぁ。俺も彩と付き合って、なにか変わったかなー?」

「うーん……」

涼太はいつもどおりの私服だが、志崎さんは浴衣姿だ。彼女は紺色の生地に花火柄の浴衣を着ていた。

「どうだろうな」

「どうだろうなって、ひどいな」

がっくりとする涼太に、僕は続ける。

「でも、志崎さんはずいぶん変わった気がする。涼太といるときの志崎さんは、すごく明るくなったと思うよ」

「え……」

「たぶん、お前が変えたんだろうな」

「そ、そう?」

涼太の顔に、じわじわと笑みが広がっていく。

「……そっか。なんか、照れるな」

変わっているのは、僕だけじゃなかった。

みんな、同じようにだれかに影響されて変わってゆく。

僕たちはそうやって少しづつ、大人になってゆくのかもしれない。

「じゃあ、揃ったし行くか」

僕たちは、四人でとある場所に向かった。

街を抜けて、農道へ向かえば向かうほど、どんどん光が消えていく。

河川敷についた頃には既に陽は沈み、さらに街灯もないおかげで辺りは真っ暗闇だった。

「なぁ、汐風。こんな川に来て、花火でもすんのか?」

「えっ、花火?」

「花火もいいかなとは思ったんだけど。どうせなら、もっといいもの見たいなって。せっかく晴れてるし」

と、僕は空を見上げた。今日が雨じゃなくて良かった。

「いいもの?」

今度は桜と志崎さんが揃えて首を傾げた。

「流星群とか?」

「さて、どうかな」

僕はふふん、とドヤ顔を返し、また歩き出す。すると、桜は不満そうにしながらも黙って着いてきた。

時刻は既に八時過ぎ。ちょうどいい時間だ。

僕は用水路や草むらに目を凝らしながら歩いた。

四人で他愛ない話しをしながら歩き進めていると、

「わっ!」

石かなにかにつまづいたのか、となりにいた桜が突然つんのめった。

「大丈夫っ!?」

慌てて僕は桜の手を引っ張り、抱き寄せる。

「う、うん、ごめん。ありがとう、汐風くん」

間一髪、転ばずに済み、僕はほっと胸を撫で下ろした。

今の桜は免疫力が下がっていて、怪我をしたら大変なことになると蝶々さんから言われているのだ。

桜がゆっくりと離れていく。

咄嗟に支えた桜の身体は、異常なほど軽かった。それが彼女の残された命の時間に比例しているようで、僕はやるせなさを噛み締める。

「夢ちゃん、大丈夫?」

志崎さんが桜に駆け寄る。と同時に、引っ張られるようにして涼太も桜に駆け寄った。

どうやら、ふたりは手を繋いでいたらしい。

「なぁ汐風。この辺り暗いし、手、繋いでてやりなよ」

「えっ……」

涼太に言われ、僕は桜をちらりと見た。桜も僕を見る。目が合って、お互い顔が赤くなっていく。

「……いや、でも……」

渋る僕に、もじもじと俯く桜。

手を繋ぐなんて、そう簡単にはできない。

しかも、涼太と志崎さんもいる前でなんて、恥ずかし過ぎる。

だけど、こんな暗いなかを歩くのはたしかに危ない。暗いし、用水路もある。落ちたら大変だ。

それでなくても、桜は今体調があまり良くない。蝶々さんの許しを得て、無理やり外出している状態なのだ。

僕は覚悟を決めて、桜に手を出した。

「その……君がいやじゃなかったら、だけど」

桜は一度僕を見上げてから、僕の手を見る。そして、「じゃ、じゃあ」と、恐る恐る僕の手をとった。触れ合い、指先が絡み合うと、その指先にきゅっと力がこもるのを感じる。

その瞬間、僕の胸に言葉にはならない感情があふれた。

手を繋ぎ、再び歩き始める。

「なぁ汐風〜。そろそろ目的教えてくれよ」

「あぁ、うん。ちょっと待って。もうそろそろだから……」

そう言っているうちに、目的の場所に着いた。

僕が足を止めると、三人もその場で立ち止まる。きょろきょろと周囲を見て、首を傾げた。

「ここ?」

「うん。ここ」

「いや、ここって……」

涼太が困惑気味に言う。

「ただの田んぼだけど?」

涼太の言うとおり、僕らが立っている場所には、見渡す限り田んぼしかない。

「こんなところでなにすんだよ?」

「それは……」

僕が答えようとしたときだった。

「ねぇ、あれ見て!」

桜が声を上げた。暗がりのなか、桜がとある場所を指でさす。その指先を辿ると、そこには淡く発光するなにかがいた。

「あそこ! なにか光ってるよ!」

続けて、涼太と志崎さんも桜の指さしたほうを見て、声を上げる。

「うそ! あれって……」

「蛍だ!」

田んぼのなかには、無数の蛍たちが飛んでいた。

「こっちにも!」

「うわぁ、すげえ!」

「すごい。光が線みたいに流れてく……」

三人から、たちまち感嘆の声が上がる。

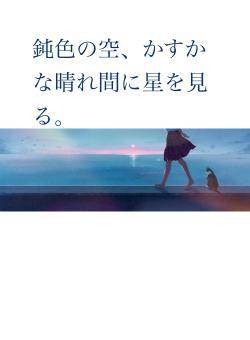

空には満天の星。そして、地上には蛍の光。

どちらも紛うことなき自然の光。生命の光が、僕たちのまわりにはあふれていた。

その優しい光は消えそうで消えない。

「私、蛍なんて初めて見た……」

志崎さんがうっとりしながら呟く。

「俺も。まさか、地元で見られるなんて知らなかったわ。地元じゃないのによく知ってたな。こんな穴場」

涼太が振り向いて言った。

「……うん。まぁ」

「なんで知ってたの?」

「来たことあったとか?」

涼太と志崎さんから何気なく問われ、僕はわずかに喉を詰まらせる。

「……うん。中学生の頃、一度だけ叔母が連れてきてくれたんだ」

「へぇーそうなんだ」

「あれ。でも、蛍って夏休みの頃まで見られるものなの?」

「……いや、この時期だけ。僕、中学生の頃学校行ってなかったから」

だれかが息を呑む音がした。

「あ……とはいっても、夏休みも挟んだから、実際不登校だったのは二ヶ月とか、たぶんそのくらいだったと思うんだけど」

僕の告白に、全員が黙り込んだ。

涼太あたりにてっきり笑ってからかわれるかと思っていたものだから、しんみりとしてしまった空気に逆に焦る。

「……あ、いや、とはいっても、そんな重い話じゃないからな?」

慌てて明るい声で言うが、涼太は真面目な声音のまま、僕に訊いた。

「理由、聞いてもいいか?」

「……えっと……」

少し歯切れの悪い反応になってしまった。中学時代の記憶が蘇り、怖くなってしまったのだ。

いじめられていたことを知られたら、偏見の目で見られるんじゃないか。僕をきらいになってしまうんじゃないか。

涼太も志崎さんも桜も、そんなひとじゃないということは分かっているのに、いざ話そうとすると、喉になにかがつっかえたようになる。

黙り込んでいると、繋いでいた手のひらに力が籠った。となりを見ると、桜が笑っていた。大丈夫、と言われているような気がした。

ふっと全身から力が抜ける。

「まぁ……原因はありきたりだけど、いじめでさ。そんなひどいやつじゃなかったし、夏休み明けからはちゃんと登校したんだ。……ただ、中一の一学期は家から出られなくなってて、そうしたら叔母がこっち来ないか、って言ってくれて」

学校に行かないなら、家でぼうっとしている時間、こっちで遊んだほうがずっといい気分転換になるよ、と、そう言ってくれたのだ。

まわりの大人は、みんな学校に行かない僕を心配したのに。

このまま学校に行かなくなってしまったら、この子の将来はどうなるんだろう、とか、病院に連れていったほうがいいかしら、とか。

あの頃、ひそひそと僕のことを話し合う声ばかり聞こえてきた。

本当は、そういう声を聞くのもいやだった。いやだったけど、みんな僕のことを心配して言っているのだから仕方ないと我慢した。

「たぶん叔母は、そういう僕の気持ちもぜんぶ理解した上で、こっちにおいでと言ってくれたんだと思う」

僕の将来やじぶんの体裁を危惧する大人たちのなか、蝶々さんだけが、当時の僕に向き合ってくれていた。

そのとき、蝶々さんがここに連れてきて言ってくれたのだ。

『話がしたかったんだ。私、しおちゃんのことほとんど知らないし、しおちゃんも私のこと知らないでしょ?』って。

「叔母は僕に、一度も学校に行けって言わなかった。ただ、話をしてくれた。すごく救われた。みんな、僕の話を聞こうとはしたけど、話をしようとは言ってくれなかったから」

涼太はなにも言わず、蛍を見ている。志崎さんも、桜も。

その沈黙に我に返る。一気に血の気が引いていく。話し過ぎた。

「……いや、なんかごめん。いきなりこんな重い話して。今のは忘れて」

気まずくなって、僕は頭をかきながら笑った。

「……笑うなよ」

低い声が夜の空に響いて、頭をかいていた手が止まる。

「笑いごとじゃないだろ。ぜんぜん」

「……涼太?」

暗闇に慣れた目が捉えたのは、険しい顔をした涼太だった。となりにいる志崎さんも同じような顔をして、僕を見ていた。

「俺は笑えないよ。お前が不登校だったとき、どんな気持ちでこの街に来てたのかとか、どんな気持ちでここで蛍を見てたのかとか、考えたらぜんぜん笑えない」

涼太の声はほんの少し震えていた。

奥歯に力が入った。涙が出そうになる。

「……うん。たしかにあのときは辛かった。でも、あのときここに来てなかったら、たぶん僕、この街の高校を選んでなかったと思うんだ」

そうしたら、桜だけじゃなく、涼太や志崎さんにも会えていなかった。

「だから……たしかに辛かったけど、辛い経験も、生きてさえいたら、いつかは、あってよかったってことになるのかなって、ちょっと思った。逃げるっていけないことって思われがちだけど、僕は逃げてよかったと思ってる。だから、みんなで来たかったんだ。ここに」

正直、蛍の光を見るといつもあのときのことを思い出して、胸が苦しくなる。

でも、今目の前にある光たちは、心から美しいと思える。泣きたくなるくらいに、美しいと。

あの日の僕はここで泣きじゃくることしかできなかったけれど、今は違うから。

毎日が平穏に過ぎていくわけじゃない。

いやなことだってたくさんあるし、そのたびすべてを投げ出したくなることも、死にたくなることもある。

だけど、今僕は、ここにいてよかったって思えているから。

それだけでじゅうぶんだ。

足元に、蛍がいた。草に止まって、ぽうぽうと光っている。僕は蛍をそっと両手で包むように捕まえた。

「すごい。蛍って、こんな簡単に捕まっちゃうんだね」

「のんびり屋さんなんだ」

「たしかに、飛んでる感じもなんかふわふわしてるもんな」

僕のもとに、みんなが集まってくる。それが嬉しくて、だけどちょっと落ち着かない。

指の隙間から、淡い光がこぼれ落ちている。

僕はゆっくりと、手を開いた。

手のひらにいた蛍が、パッと飛び立つ。

光はなめらかな軌道を描いて、ゆっくりと僕たちから遠ざかってゆく。

そして、蛍はやがて点滅をやめて闇のなかに消えた。

きっと、どこかの草の上に降り立ったのだろう。

僕たちはしばらく、その優しい光のなかでその光景に見惚れていた。

ほのかな明かりのなか、桜の肩が小さく震えていることに、僕だけが気付いていた。

***

蛍を見に行った数日後、桜の体調が急変したと蝶々さんから連絡を受けた。

僕は、学校が終わると急いで病院へ向かった。

病室に行くと、蝶々さんは珍しく険しい顔をしていて、その表情に、僕はすべてを察した。

桜の病状については、蝶々さんから既に知らされている。

クローンである桜の臓器は急速に衰弱し、現在ではほとんどの機能が停止しているという。そのため、薬と機械で無理やり動かしている状態だった。

しかし、それもとうとう限界がきてしまったらしい。

「しおちゃん、桜ちゃんのそばに行ってあげて」

しかし僕は、病室の扉の手前で立ち止まったまま、動けなかった。

大切なひとの死と向き合う恐怖が、今になって荒波のように押し寄せてくる。

覚悟はしていた。だけど、そんなのは勝手な思い込みで、実際弱った彼女を前にしたら、なんの意味も持たなかった。

初めて自覚する。

桜はもうすぐ、死んでしまう。僕のそばからいなくなる。それがどういうことなのか、頭では分かっているのに想像がまったくできない。怖くて足が動かない。

「……しおちゃん」

蝶々さんが僕の手を握る。その手は思いのほか小さかった。今さらながら、蝶々さんはこんな小さな手で彼女を救い続けてきたのかと変なところで感心する。

その手はかすかに震えていた。

ようやく気が付く。

蝶々さんも怖いのだ。

きっと僕なんかよりも、蝶々さんは死の恐怖を知っている。

僕は未だ、大切なひとの死に向き合ったことがない。

だけど蝶々さんは既に、両親を失くし、親友を失くし、患者であった女の子も亡くしている。

何度も、ひとの死に向き合っているのだ。怖くないはずがない。

「……蝶々さん。僕、怖い」

素直な気持ちを漏らす僕を、蝶々さんが抱き締める。

「うん。私も怖いよ」

「……やっぱり桜が死ぬことを受け入れるなんてできないし、涙をこらえられる自信もないよ……」

「いいのよ、それで。覚悟なんていらない。泣くのを我慢なんてしなくていい。泣いていいの。その涙がしおちゃんの本心なら、桜ちゃんにぜったい届くから」

「……うん……」

悲しんだら桜に悪いから、泣いたら桜が気にしてしまうから、必死に歯を食いしばっていた。

でも、そんなことをしたところで、最初から堪えられるはずなんてなかった。

僕は涙で視界を滲ませたまま、桜の病室に入った。

足音に気付いたのか、それまで目を瞑っていた桜が目を開けた。桜が僕を見て、弱々しく目を細める。

「汐風くん……来てくれたんだ」

「……桜、調子はどう?」

「ん……まあまあ、かな」

「……そっか」

桜は苦しげな呼吸をしながらも答えた。

桜の精一杯の強がりに胸が苦しくなる。桜の体調が、まあまあなわけない。きっと今、すごく辛いはずだ。苦しいはずだ。

臓器の機能が止まる。僕には想像ができない。

「汐風くんは?」

「僕もふつうだよ」

いつもの世間話のような口調で返すと、桜はふふっと小さく笑った。

「汐風くん、私より体調悪そうだよ」

「そんなことないだろ」

「あるよ。顔が険しいもん。あ、もしかしてにらめっこしてる?」

「……してないって」

「へへ」

こうして、なんでもない話をいつまでもしていたい。だけど、そんな時間はないことは分かっている。

……分かってはいても、身体はまるで錆びた鉄のように固まってしまう。

「……ねぇ、汐風くん。約束覚えてる?」

「え? 約束……?」

「海、行こうって」

「…………」

僕は戸惑いながら、俯く。

「忘れちゃった?」

「まさか!」

もちろん、忘れたことなどない。ふたりでデートをしたあの日、次は海に行こうと約束したのだ。

でも結局、叶えられなかった。

蛍を見に行ったあの日以降、桜の体力はガクッと落ちてしまった。とても、外出なんてできる状態ではない。

「海、行こうよ」

「え? でも……」

「約束破ったら針千本だよ。約束は守るためにあるんだよ」

「……それはそうだけど……でも、今の状態じゃ無理だよ」

「大丈夫!」

桜は手をベッドについて、上体を起こした。枯れ枝のように細い腕に、血管が浮き上がり、僕は慌てて彼女の背中を支える。

ただ起き上がるだけでも、かなり大変そうだ。

「ほらね? ちゃんと私起きれるし、歩けるよ。だから、行こ?」

……こういうところだ。

桜はいつも、僕の想像を超えてくる。こんなに小さな身体で、こんなに小さな手で……いとも簡単に、奇跡を起こす。

蝶々さんは桜の無茶に慣れているのか、驚く様子はなく、ただやれやれと苦笑していた。

「まったく、桜ちゃんはわがままなんだから」

「えへ。だって先生が言ったんだよ。やりたいことはどんどん言いなさいって。お願い、先生」

「……もう、仕方ないな」

蝶々さんは諦めたように息を吐くと、桜に繋がっていたチューブを外し始めた。

「ちょっと蝶々さん、なにしてるの……!?」

「海に行くのよ。しおちゃんも手伝って」

「でも……」

そんなことをしたら、桜は。ためらう僕の横で、蝶々さんは桜に問いかける。

「大丈夫。桜ちゃん、頑張れるんだもんね?」

「うん」

桜は頷く。力強く。

「でも、これじゃとても電車になんて……」

「大丈夫。私が連れていくわ」

「蝶々さんが?」

「私、先に車持ってくるから、しおちゃんは桜ちゃんを車椅子に乗せて、玄関まで連れてきてくれる?」

蝶々さんは真剣な顔で僕に言った。

本気だ。彼女は本気で、桜を海へ連れていこうとしている。

それでも戸惑う僕の手を、桜が握った。

「汐風くん。私は大丈夫だよ」

桜はいつも、先に進めないままうずくまる僕の手を取ってくれる。僕を前に進ませてくれるのは、いつだってこの小さな手だ。

僕は、いつまで彼女に甘えるつもりだろう。もう、時間がないというのに。

最後の願いくらい、僕が叶えてやらなくてどうするというのだ。

「……分かった」

僕は病室の隅に畳んであった車椅子を持ってくると、桜を横抱きにして持ち上げる。

さっきは、悲しいくらいに軽いと思った彼女の身体。……だけど、軽いけど、ちゃんと重い。

「行こう、海に」

「うん!」

それまで生気がなかった桜の顔に、みるみる血色が戻っていく。まるで蕾が開花するときのような感動を覚える。

あぁ、生きている。

それは、桜がたしかに今ここに生きていると感じられる笑みだった。

***

それから僕たちは、蝶々さんの車で海に向かった。僕らの街からいちばん近い海水浴場、茨城県の阿字ヶ浦だ。

僕は車のなかで必死に祈った。

早く、早くつけよ……!

信号待ちの時間が、こんなに長く感じたことはない。右折の邪魔をする対向車がこんなに煩わしいと思ったことはない。

後部座席に座った桜は目を瞑ったままで、意識があるのかないのか分からない状態だった。

チューブという命綱を失った桜の身体は、時を刻むごとに冷たくなっていく。僕はじぶんの体温を分けるように、必死に桜の手を握り続けながら、桜の胸が上下していることを数分毎に確認しては安堵の息を漏らした。

二時間弱車を走らせ、夜の七時近くになって、ようやく目的地の阿字ヶ浦海水浴場へ到着する。

「桜、着いたよ」

声をかけると、桜がわずかに反応を示した。

今や瞼を開けることすら、力を振りしぼるようだった。

「う、み……」

「そうだよ。波の音、聴こえる?」

蝶々さんが窓を開けると、ざざん。波の音が大きくなったような気がした。

「……ほんとだ……」

桜が小さく笑う。笑いかたがいつもの彼女よりずいぶんと弱々しくて、それが切なく胸に染みる。

「もっと近くに行きたいなぁ……」

たしかに、車のなかでは波音しか聴こえない。海を見るには、砂浜を歩いて波打ち際まで行くしかなかった。しかし、車椅子では、車輪が砂に埋まってしまって上手く進めず難しいだろう。

「分かった。僕が背負うから、いっしょに行こう」

「うん」

桜を背中に乗せ、僕は一歩一歩、砂を踏み締めた。靴のままだと危ない気がして、靴は脱いで裸足になった。

「桜、大丈夫?」

波打ち際へ歩きながらも、僕は不安のあまり何度も振り向いては桜の顔色を確認した。

「大丈夫だよ、もう汐風くんてば心配し過ぎだよ」

「ごめん、だって……」

不安でたまらないのだ。

すぐ耳元に桜の顔があるはずなのに、耳をすませていても、彼女の息遣いは簡単に波の音に掻き消されてしまう。

背中から伝わる鼓動も、どんどん弱くなっているのが分かる。

僕の首元に回された腕の力も、少しづつ弱まっていた。

「ねぇ、汐風くん」

まるで、夜の闇から襲い来るような波音が響くなか、桜が話し始める。

「息を吸って」

「え?」

戸惑いながらも言う通りにしてみせると、塩辛い空気が肺に飛び込んでくる。

「すごいね。これが、『しおかぜ』なんだね」

ハッとした。

「……君が海に行きたかったのって、もしかして」

汐風っていう言葉の意味を知りたかったから――?

「名は体を表すっていうでしょ。好きなひとの名前が汐風なのに、海に行ったことがないなんて、彼女失格だもん」

「……なんだよ、それ」

聡明すぎる彼女の言葉に泣きたくなってくる。

「やっぱり、君は変わってる」

僕の首に回した桜の腕に、わずかに力が籠る。その手は小さく震えていて、振り返らなくても彼女が泣いているのが分かった。

「汐風くん……私、死にたくないよ……死にたくない……」

「桜……」

悲痛な叫びに、僕は堪らず桜を砂浜に下ろし、正面から強く抱き締めた。

桜はずっと、笑っていた。

じぶんの生い立ちも、運命すらも受け入れて。だって、そうするしかなかったから。

桜にとって、じぶんのことを話せるひとはどれだけいただろう。桜が生まれた原因であるお姉さんや蝶々さんに、じぶんの生まれを嘆くことはできない。そんなことをすれば、ふたりが責任を感じてしまうからだ。

だから桜はいつも無邪気なふりをして、なにも分からないふりをして、笑っているしかなかったのだ。

「汐風くんともっといたい。もっとずっとそばにいたいよ……」

桜は僕の背中に腕を回し、縋り付くようにして泣き続ける。彼女の嘆きに呼応するように、僕の目からも涙がこぼれ落ちる。

「僕だって……君と離れたくなんかないよ……。これからもずっと……ずっといっしょにいたいのに!」

情けない涙声で訴えると、桜はさらに泣き出した。

「汐風くん、汐風くん……」

星空の下、桜は何度も僕の名前を呼ぶ。まるで、この先呼ぶはずだった回数を、足りないぶん埋めていくように。

僕たちは大きな声を上げて泣いた。

しばらく泣き続けた僕たちは、その後横並びに手を繋いで、海を眺めていた。

「ねぇ汐風くん。……私、幸せだった」

静かに海を眺めていた桜が、ふと、言った。

「君に会えて、君を好きになれて幸せ」

となりを見る。桜は笑っていた。

『幸せなんてこの世に存在しない』。

そう言っていた彼女が、笑顔で幸せだと言っている。

僕は繋いでいた手をぎゅっと握る。すると桜も応えるように僕の手を握り返してくれた。

桜の手は、徐々に温度をなくしている。おそらく、この夜を越えることはできないだろう。それは車を降りたとき、蝶々さんにも耳打ちされたことだった。

これが、僕たちにとって最初で最後の夜だ。

「ねぇ、汐風くん。生まれ変わりって知ってる?」

桜を見ると、彼女は膝に両手を回し、僕を見ていた。

「この世界の魂はね、増えも減りもしてないんだって。だから私たちは、死んだらまた違う生命になってこの世界に生まれてくるんだよ」

――生まれ変わり。

そういえば、前にもこんな話をした気がする。

「私もね、生まれ変わるよ。だから、今度は君が私を見つけて」

僕はたまらず桜を抱き寄せた。

「……ぜったい見つけるよ」

「ほんと?」

「うん」

「私が、ぜんぜん違う姿になってても見つけてくれる?」

大袈裟なくらい大きく頷く。

「君が女の子でも男の子でも、犬になってても猫になってても、花になっていても、ぜったい見つける」

波音に掻き消されないように、大きな声でそう宣言してみせる。桜の手に力がこもるのを感じた。けれど、その手は震えている。力を振り絞っているのは明らかだった。

終わりは、もうすぐそこまで迫っているのだと悟る。

「ありがとう……汐風くん」

「うん」

「大好き」

「僕も。大好きだよ」

ふっと、桜の吐息がかすかに耳を掠めた。直後、桜の腕から力が抜けた。桜の全体重が僕に傾く。

それは、僕と桜の終わりを示していた。

***

「――おはようございます」

朝、いつものように顔を洗ってリビングへ行くと、蝶々さんが朝食を用意して待ってくれていた。

「わぁ、美味しそう」

食卓に並べられた和食にお腹を鳴らしながら、僕は蝶々さんの向かいに座る。

「さて、食べようか」

「はい」

手を合わせて、「いただきます」と言ってから、箸を掴む。

桜がいなくなって半月が過ぎ、夏がやってきた。さくらの森高校は一週間前から夏休みに入り、僕は今日から神奈川の実家に帰省することになっている。

桜が亡くなってしばらくは、正直なにをする気にもなれなくて、数日、学校も休んでしまった。

だけど、スマホも見ずに引きこもっていたら、突然うちに涼太がやってきたのだ。

連絡もせずに突然学校を休むものだから心配したと、玄関先にもかかわらずすごく怒られた。

だけどすぐ、僕のやつれた顔を見て、涼太は言った。

――なにがあった、と。

僕は、簡潔に彼女が亡くなったことを話した。

そうしたら涼太はいっしょに泣いて、悲しんでくれた。おかげでやっと薄れてきていた悲しみがぶり返したけれど、それでもいっしょに泣いてくれるひとがいるということの尊さに気付けた。そのあと志崎さんにも話して、三人でまた泣いた。

凪にも話して、以下略だ。

今でも、彼女の死から立ち直れている気はしない。

でも、それを蝶々さんに相談したら、いいんじゃない、と言われた。悲しみが尽きることなんてきっとないんだから、思う存分悲しめばいいよ、と。

その言葉で、僕の心はずいぶん楽になった。

悲しんでいい。悲しむことは悪いことではないのだと、じぶんの心を素直に受け入れることができた。

「……あの、蝶々さん」

茶碗を持ったまま、僕はおずおずと蝶々さんに声をかける。

「ん? なに?」

蝶々さんはだし巻き玉子を頬張りながら、僕を見た。

「あの……前、生意気なことを言ってすみませんでした」

「前?」

「病院で……桜のことで」

「あぁ」

以前、桜のことでひどいことを言ってしまったことを謝罪すると、蝶々さんはふふっと笑った。

「気にしなくていいよ。私は嬉しかったし」

「え……嬉しかったんですか?」

「うん」

「な……なんで?」

「だって、しおちゃんいつも私に遠慮して、本音を言わないから。たまにぶつかり合うのも、家族みたいでなんかいいなって」

「……そう……でしたか」

心当たりがなくもなく、

「すみませんでした」

謝ると、蝶々さんはやはり穏やかに笑う。

「謝ることないよ。他人に遠慮するのは当たり前。むしろ正しいことだしね」

「……はい。でも、蝶々さんは他人じゃないです」

蝶々さんは、まぎれもなく僕の家族だ。

そういうつもりで言うと、蝶々さんは絶妙な顔をした。なんというのだろう、たとえるなら、嬉しさを噛み締めるような、ちょっときゅっとした顔。

なんだか僕まで嬉しくなってしまう。

「ふふっ。それにしても、しおちゃんって案外一途なのね。恋愛には淡白なタイプかと思ってたけど、しおちゃんは好きになると周りが見えなくなるタイプなのかもねぇ」

涼しい顔でそんなことを言われ、顔中に熱が集まってくるのを感じる。

「そ、そんなこと……」

ない、とは言えず口を引き結ぶ。

「ほら、今日は神奈川に帰るんでしょ? 早く食べないと、電車に間に合わないよ」

蝶々さんはそう言って、やはり涼しい顔で箸を進めた。

「む……」

あぁ、もう。蝶々さんには敵わない。

もういいや。これ以上蝶々さんに文句を言うのはやめて、帰って凪に話を聞いてもらおう。

そんなことを思いながら、僕はだし巻き玉子に箸を突き刺した。

朝食を終え、荷支度を済ませてリビングへ降りる。蝶々さんに「そろそろ行きます」と告げ、玄関に向かう。

「しおちゃん、ちょっと待って。忘れもの」

「忘れもの?」

「これ」

蝶々さんが差し出してきたのは、文庫本だった。

「……それ」

表紙を見て、息を呑む。

それは、僕が桜に貸していた文庫本だった。桜の事情を知り、読みかけだったけれど先に彼女に貸したのだ。そういえば、貸したままになっていた。

「桜ちゃんから返しといてって言われてたの、忘れてた」

受け取らないまま、僕は文庫本を見つめる。帯には、『生きるということとは』というキャッチコピーが大きく載っている。

生きるということとは。僕は心のなかで自問した。

「……蝶々さん」

「ん?」

「僕……これからはちゃんと考えます」

この世界は、いろんな悲しみにあふれている。今この瞬間も、きっとどこかでだれかが泣いている。

善も悪も曖昧で、大人だって正解を知らないし、そもそも正解なんて存在しないのかもしれない。

不条理で、理不尽で、救いのない世界。そんな世界に、僕たちは生きている。

「倫理とか正しさとか、そういうことは高校生の僕には難しくてまだよく分からないけれど……だからこそ、ちゃんと学んで考えていきたい。だれにも流されないように」

考えて、考えて、僕は僕の答えを見つけていく。それが、生きるということだ。

「……そう」

蝶々さんはゆっくりと瞼を伏せ、そして開く。その瞳に宿る柔らかな光は、いつもよりわずかに滲んでいるように思えた。

「いってらっしゃい」

蝶々さんは静かな笑みをたたえて言うと、僕に本を持たせた。

「……行ってきます」

笑顔で僕は、家を出た。

駅までの道を歩いていると、少し先の道路のまんなかに、黒い物体が見えた。

いたのは、ネコ太郎だった。道路のどまんなかで、呑気に耳のうしろを脚でかいている。

「みゃあ」

相変わらずマイペースな猫だ、と思いながらも放っておけず、

「おーい、そこ、道路だから危ないぞ」

と声をかけてみる。するとネコ太郎はぴたりと動きを止めて、僕を見た。

そして、

「にゃあ」

と鳴き、その場でのんびりと毛繕いを始める。

どうやら猫語で「うるせえ」と言われたようだ。またか。そういえば、こいつはそういう奴だった。

ほっとこう、と思い直し、再び歩き出す。しばらく歩いていると、てんてんてん、と目の前をなにかが横切った。ネコ太郎だ。

「……お前」

歩きかたがうさぎのようで、思わず笑みが漏れる。

「なんだよ、お前。また着いてきたのか?」

もう一度話しかけてみると、ネコ太郎はちらりと僕を見て、再びてんてんと歩き出す。ネコ太郎はやはり、あの場所へ向かっているように見える。

スマホで時間を確認する。電車が来るまでには、まだいくらか時間に余裕がある。少しなら寄り道しても大丈夫だろう。

僕はネコ太郎を追いかけることにした。ネコ太郎は通りを曲がって狭い横道を進んでいく。

道の先には、小さな神社がある。

大きな朱色の鳥居には、『紫之宮神社』という文字。

鳥居をくぐり、僕はまっすぐあの場所へ向かった。

僕の目の前には、能舞台と大きな桜の木。

横から覆うように枝が広がり、青々とした桜の葉が舞台に優しい影を落としていた。

鮮やかな桜の葉に魅入っていると、「にゃあ」という声が聞こえた。

「……あ、お前」

見ると、ネコ太郎は我が物顔で舞台に上がっている。そしてやっぱり、背中を舞台の床に擦り付けていた。

「にゃあ」

図々しい奴め、と思いながらも僕はなんだかんだネコ太郎とたわむれる。しばらくして撫でられることに飽きたらしいネコ太郎は、軽やかに身をひるがえしてどこかへ行ってしまった。

暇つぶしの手段を失くした僕は、時間を確認するため、スマホを探す。ポケットに手をやるが、ない。

あれ、どこにやったっけ。

ひやりとして、今度はリュックのなかを探す。ふと、桜に貸していた文庫本が目に入った。

文庫本を取り出し、なかを開く。――と、ひらりとなにかが足元に落ちた。

落ちたものを拾って、目を瞠る。

「手紙?」

それは、黒猫が描かれた可愛らしい封筒だった。宛名の欄には『錦野汐風さま』とある。ちょっと下手くそな字だ。

どくん、と大きく心臓が鳴った。

――これは。

おそらく、桜が僕に宛てたものだ。

「いつの間にこんなの……」

僕は手紙を開封した。

――汐風くんへ。

久しぶり。汐風くん、元気にしてる?

私は元気だよ。って言っても、たぶんこの手紙を見てる頃、私はいないのかな。とりあえず、今こうして手紙を書いている私は元気です。

実はこれ、私にとって初めての手紙なんだ。

手紙って、書くのめちゃくちゃ緊張するんだね。こうして書くまで知らなかったよ。

さて、私がなんで手紙を書いているかというと、汐風くんにどうしても伝えたいことがあるからです。

口ではうまく伝えられなさそうだから、手紙で伝えるね。

えっとね、いきなりなんだけど、私はたぶん、もうすぐ死んじゃいます。

私はクローンだから、ふつうのひとよりも寿命が短いんだって。

とはいっても、思っていたよりずっとずっと長生きしたんだよ?

お姉ちゃんが生きてたら、きっと私は汐風くんには会えてなかったはずだから。

私ね、お姉ちゃんがいなくなってからずっと考えてたんだ。

なんのために生きてるのかなって。

もともとお姉ちゃんを生かすために生まれてきたはずなのに、たったひとつの使命すら果たせなかった私に、このまま生きる価値あるのかなって。

だから、せめてもと思って、私は先生たちの言うことをちゃんと聞くようにしてた。

食べ物は与えられたものだけ。

検査もちゃんと受けて、わがままは言わない。

それは、生きているのか死んでいるのか、よく分からない毎日だった。

そんなときだよ、君に出会ったのは。

あのね、お姉ちゃんがよく言っていたんだ。

――迷ったら桜の花を探して。

――桜を見上げれば、その先に空と太陽があるから。

――桜は、希望だよ。だから、あなたは私の希望なの。

お姉ちゃんが恋しくなって、私は先生が休みの日にこっそりあの神社に行きました。

そして、君に出会いました。

汐風くんと過ごした毎日は、信じられないくらい楽しくて、本当にあっという間でした。

もしかしたらお姉ちゃんはこの感情を私に知ってほしくて、私を生かしてくれたのかも、なんてことを考えちゃうくらい。

だけど汐風くんと出会ったとき、私に残された時間は既にほとんどなかったんだ。

先生はクローンの研究をずっとしてた。

そのなかでも私は実験が成功した唯一の個体だったんだけど、それでもまだまだ未完成だったんだって。

だから私は、寿命よりも汐風くんを選びました。

汐風くんは優しいから、こんなことを言ったらきっと、じぶんに責任を感じちゃうよね。

ごめんね。

本当は、分かってたんだ。

私はふつうじゃないから、汐風くんとは一緒にいるべきじゃない。

汐風くんとの時間を求めるのは間違った選択肢なんだって分かってた。でも、選ばずにはいられなかった。

だって汐風くんが美味しいっていうものがどんなものなのか気になったし、汐風くんが好きって言うものを私も好きになりたかった。

それは、汐風くんを知ることだから。

お姉ちゃんが言っていた希望、という言葉の意味を、私は君に出会ってようやく知りました。

お姉ちゃんは、私の臓器を希望だと言っていたんじゃなかった。私の命を、希望だと言っていたんだって。

汐風くんが好きでした。だから私は、汐風くんのそばで最後まで私らしくいることを選びたかったんだ。

わがままでごめんね。

ふつうの女の子じゃなくてごめんね。

ずっと一緒にいられなくてごめんね。

叶うなら、また、桜を一緒に見たかったな。

電車とか飛行機にも乗って、もっと広い世界を見てみたかったな。

汐風くんが生まれた場所も見てみたかったし、親友の凪くんにも会ってみたかった。

やり残したことはたくさんある。でもね、後悔だけはひとつもないよ。

私ね、汐風くんに出会って初めて、幸せってなにか分かったよ。

私にとっての幸せは、お姉ちゃんや先生、それとなにより、汐風くんと出会えたこと。汐風くんとの時間すべて。

幸せを、教えてくれてありがとう。

最後にひとつ、大好きな汐風くんにお守りを贈ります。

――僕は封筒のなかを見た。

そこには、手作りの栞が入っていた。桜の花びらがラミネートされた、どこか見覚えのある栞だ。

あれ、と思って文庫本の頁をぱらぱらとめくる。途中、隙間に挟まっていた栞が顔を覗かせた。

僕のはこれだ。手紙のなかに入っていた栞は、僕のものじゃない。でも、見た目はそっくりだった。本物の桜の花びらがラミネートされている栞。

「なんで桜がこれを……」

僕は手紙へ視線を戻した。

――これはね、お姉ちゃんがくれたんだ。お姉ちゃんは、先生に作ってもらったって言ってた。

こんなことを言ったら、汐風くんはびっくりするかもしれないけど……私ね、実は生まれる前の記憶がちょっとだけあるんだ。

たぶんこれは、お姉ちゃんの記憶。

三年くらい前かな。お姉ちゃん、紫之宮神社で同い歳くらいの男の子と出会ったんだ。

ひとりぼっちですごく寂しそうにしてたから、お姉ちゃんは放っておけなくて、その子に桜の花びらをあげたんだ。

これがそのときの花びらなんだって。

汐風くんからこの本を借りたとき、栞を見てびっくりしました。

あのときの男の子が汐風くんだったなんて、すごいことじゃない?

この本を借りて、汐風くんの栞を見て、あのときの男の子が君だって気付きました。

それで思ったんだ。私たちが出会うのはやっぱり運命だったんだって。

ねぇ、君はひとりじゃないよ。

お姉ちゃんが君を見つけたし、私も君を見つけた。

これからもきっといろんなひとに出会って、いろんな経験をしてく。

いいなぁ。私も汐風くんのとなりで、同じ景色を見たかったな。

でも、大丈夫。私もすぐに生まれ変わるから。

次、私がなにになるのか分からないけれど、汐風くんならきっと見つけてくれるって信じてるよ。

だからそれまで、またね!

――桜

僕は歯を食いしばり、空を仰いだ。

そうだ。数年前、不登校になったときも僕はここへ来た。そのとき、見知らぬ女の子に慰められ、この桜の花びらをもらったのだ。

記憶の片隅にあった朧気な記憶が、鮮明に蘇る。

あのとき出会った名前も知らない少女。僕に寄り添ってくれた少女。

それは、桜のお姉さん――夢さんだったのだ。

彼女が、桜の……。

「……そっか。そうだったんだ」

思い返してみれば、面影の少女は完全に桜と瓜二つだった。

なんで今まで気付かなかったのだろう。

思えば、ほぼ初対面の蝶々さんにじぶんのことを話せたのだって、彼女との出会いがあったからだ。

見ず知らずの彼女が先に僕を受け入れてくれたから、僕は抵抗なく蝶々さんに話せたのだ。

あの頃から、桜は僕を救ってくれていたのだ。

唇の隙間から嗚咽が漏れ、僕は思わず手で口元を覆う。

ぽとりと雫が手に落ちる。一度こぼれ落ちれば、それはとめどなく両の目からあふれ出してくる。

「桜っ……!」

彼女の名前を呼ぶけれど、反応はない。

いつも、ここに来れば桜がいたのに。

黒猫に誘われてここへ来れば、桜がいつもじぶんと同じ名前の花を見上げていたのに。

桜はもう、ここにはいない。もう、死んでしまった。

無情な現実が、僕を孤独へと押しやる。

いやだ。会いたい。桜に、会いたい。

「桜……っ」

耐えきれず彼女の名前を呼んだとき、ふと声が聞こえた気がした。

『俯きそうになったら、桜の木を探してみて! 桜の花を見ようとすれば、顔を上げられるから!』

ゆっくりと顔を上げると、そこには青葉に彩られた桜の木があった。

青葉の先には、筆で刷いたような青々とした空。

花はなくとも美しいその木に、僕は涙を流した。

涙を流すことは恥ずかしいことではないのだと、僕はこの街へ来て知った。

涙はこらえるものだと思っていた。

苦しさは我慢するものだと思っていた。

でも、そうじゃない。

泣いてもいい。

苦しみから逃げてもいい。

じぶん自身の弱さと向き合って、弱さを受け入れることも大切なことなのだと、僕は桜に教えられた。

ありのままのじぶんを受け入れることは容易いことじゃないけれど、大切なひとを失った毎日は苦しく険しいけれど。

それでも僕には明日がある。

君には許されなかった明日があって、君との思い出も胸のなかにあるから。

生きろと、この心臓が訴えるから。

僕は、また歩き出す。

彼女と出会った、春を目指して。