「巡ー、手紙、届いてるよー」

「―—ん?」

母さんが俺にそう言ったのは瑞季が亡くなってから二週間後のこと。瑞季意外に手紙を俺に書く人なんていないのに、誰だろう。

母さんから渡された手紙を見て、俺は目を疑った。それは、紛れもなく瑞季からの手紙だったからだ―—。

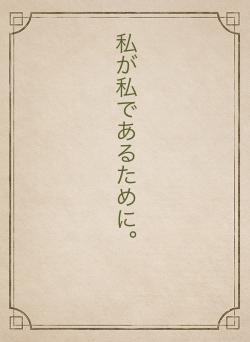

俺は、桜のように優美で、尊くて愛おしい君からの、さいごの手紙の封を切った―—。

「―—ん?」

母さんが俺にそう言ったのは瑞季が亡くなってから二週間後のこと。瑞季意外に手紙を俺に書く人なんていないのに、誰だろう。

母さんから渡された手紙を見て、俺は目を疑った。それは、紛れもなく瑞季からの手紙だったからだ―—。

俺は、桜のように優美で、尊くて愛おしい君からの、さいごの手紙の封を切った―—。