十月初めの京都は、まだ夏の残り香が漂っている。

私――栗原茜がパジャマ姿で部屋の窓を開けると、慣れ親しんだ匂いを風が運んできた。

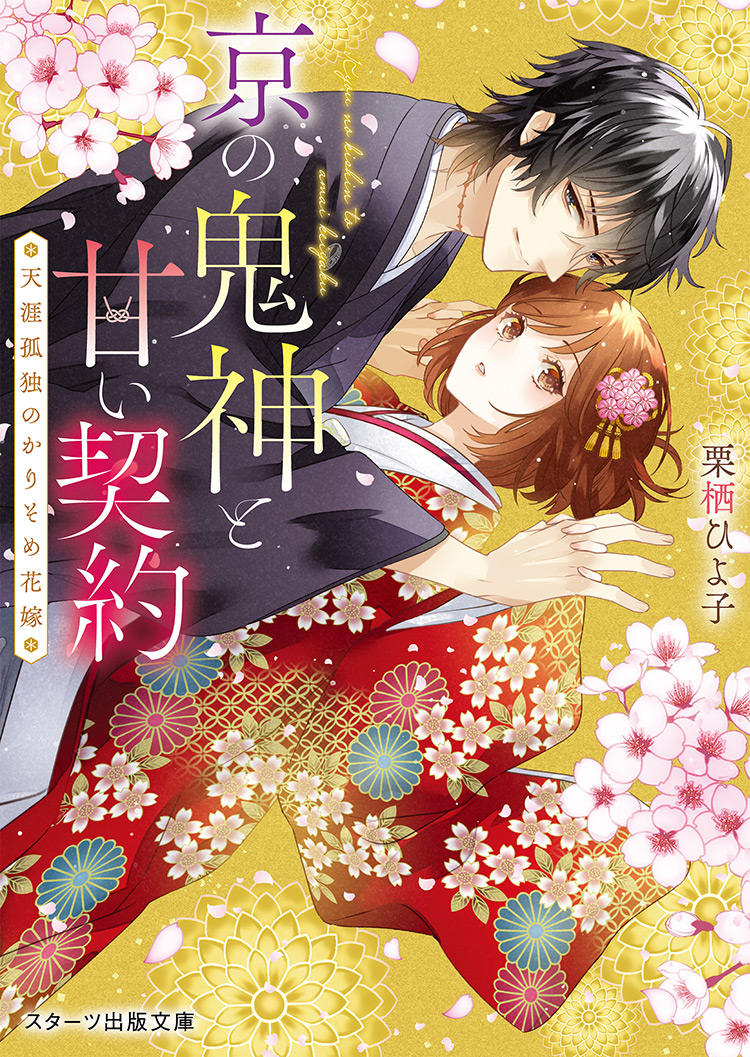

秋の気配もだんだん濃くなってきた、祇園の匂い。和菓子や、舞妓さんのおしろい、伝統様式を取り入れた木造家屋。それに混じる、コンビニの灯りや車のエンジン音。古いものと新しいものが調和した、古都ならではの匂いだ。

薄紫色に沈んだ、見慣れた木造の町並み。あのお土産物屋さんも、あのカフェも、まだ眠っている。

早朝に二階から見下ろす、息をひそめたこの町が、私は好きだった。

パジャマを脱ぎ、身支度をする。長袖だと暑い日もあるけれど、今日はちょうどいいみたい。落ち着いたピンク色の、上下が分かれている簡易着物に着替え、白いエプロンをつける。肩で切りそろえた栗色の髪はたんねんにブラシでとかして、顔に落ちてこないよう耳のところでピンで留め、全身を鏡でチェックする。

十九歳にしてはやや幼い容姿だが、毎日着ているだけあって大人っぽい着物もなじんでいる。よし、と満足したあと、私は茶の間に続く襖を開けた。

私――栗原茜がパジャマ姿で部屋の窓を開けると、慣れ親しんだ匂いを風が運んできた。

秋の気配もだんだん濃くなってきた、祇園の匂い。和菓子や、舞妓さんのおしろい、伝統様式を取り入れた木造家屋。それに混じる、コンビニの灯りや車のエンジン音。古いものと新しいものが調和した、古都ならではの匂いだ。

薄紫色に沈んだ、見慣れた木造の町並み。あのお土産物屋さんも、あのカフェも、まだ眠っている。

早朝に二階から見下ろす、息をひそめたこの町が、私は好きだった。

パジャマを脱ぎ、身支度をする。長袖だと暑い日もあるけれど、今日はちょうどいいみたい。落ち着いたピンク色の、上下が分かれている簡易着物に着替え、白いエプロンをつける。肩で切りそろえた栗色の髪はたんねんにブラシでとかして、顔に落ちてこないよう耳のところでピンで留め、全身を鏡でチェックする。

十九歳にしてはやや幼い容姿だが、毎日着ているだけあって大人っぽい着物もなじんでいる。よし、と満足したあと、私は茶の間に続く襖を開けた。