翌朝。目が覚めると、私は旦那様と寝ていた。旦那様が右横でスースーと寝息を立てている。が、気が抜けているのだろう。耳と九本の尻尾が出てしまっている。誰かが来る前に、起こさないと。

「旦那様。朝ですよ。」

旦那様の肩を揺する。

「う、ううーん。」

旦那様が起きたようだ。ゆっくりと目を擦り、私の方を見て幸せそうに笑った。

「それで、説明していただけますよね?旦那様が何者なのか。」

旅行を急遽取りやめ、家に帰る途中、私は旦那様に声をかけた。

「うん。いいよ。」

旦那様はどこか悲しそうだったが、話す決心をしてくれたようだった。

「俺ね、ここら一体の土地の神様なんだ。」

「そうですか。」

「そうですかって…。」

旦那様は私の対応に驚いたようだった。でも、私は納得が行っただけだった。だから、あんなに多くの使用人がいたのかって。

「君をさらった彼は、隣の土地神の息子でね。家に修行に来ていたんだけれど、俺に対抗心を抱いていたから。」

なるほどなるほど。それも納得。だから私はさらわれたのね?ちっぽけな理由ね。まあ、もう許すと決めたのだからいいのだけれど。

「…怖くないかい?」

「いいえ?まったく。」

むしろ、何故旦那様を恐れなければいけないのと聞きたいくらいだった。だって、旦那様はあんなによくしてくださったのに。

「好きですよ、私。旦那様のこと。」

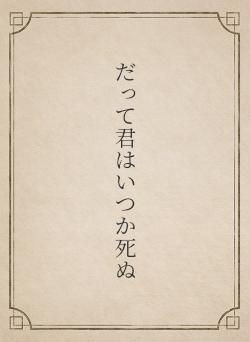

私はにっこり笑ってそう言う。私は人間だ。旦那様にそう言ってあげられるのも、妖怪の彼らのは違って限られているだろう。でも、一緒にいたい。できるだけ多く、あなたと。だって、愛しているから。この世の誰よりも。愛してますよ、旦那様。だから、怖がらないでください。私は、あなたのことを恐れたりしませんから。

旦那様は泣いていた。私も、泣いていた。そうして日はすぎる。私がこの息を止める、その瞬間まで。

「旦那様。朝ですよ。」

旦那様の肩を揺する。

「う、ううーん。」

旦那様が起きたようだ。ゆっくりと目を擦り、私の方を見て幸せそうに笑った。

「それで、説明していただけますよね?旦那様が何者なのか。」

旅行を急遽取りやめ、家に帰る途中、私は旦那様に声をかけた。

「うん。いいよ。」

旦那様はどこか悲しそうだったが、話す決心をしてくれたようだった。

「俺ね、ここら一体の土地の神様なんだ。」

「そうですか。」

「そうですかって…。」

旦那様は私の対応に驚いたようだった。でも、私は納得が行っただけだった。だから、あんなに多くの使用人がいたのかって。

「君をさらった彼は、隣の土地神の息子でね。家に修行に来ていたんだけれど、俺に対抗心を抱いていたから。」

なるほどなるほど。それも納得。だから私はさらわれたのね?ちっぽけな理由ね。まあ、もう許すと決めたのだからいいのだけれど。

「…怖くないかい?」

「いいえ?まったく。」

むしろ、何故旦那様を恐れなければいけないのと聞きたいくらいだった。だって、旦那様はあんなによくしてくださったのに。

「好きですよ、私。旦那様のこと。」

私はにっこり笑ってそう言う。私は人間だ。旦那様にそう言ってあげられるのも、妖怪の彼らのは違って限られているだろう。でも、一緒にいたい。できるだけ多く、あなたと。だって、愛しているから。この世の誰よりも。愛してますよ、旦那様。だから、怖がらないでください。私は、あなたのことを恐れたりしませんから。

旦那様は泣いていた。私も、泣いていた。そうして日はすぎる。私がこの息を止める、その瞬間まで。