彼に見られると、全てを曝け出せるのは、どうしてだろう。

――お前は他の奴には撮らせない。俺だけが、お前の全てを知っていいんだ。

そんな風に思わせぶりなことを言うのなら、その瞳に私だけを映して欲しい。

そう願っているのに、

私は知ってしまった。

彼の中に、

他の女性が居ることを……。

私だけを見てくれないのならいっそのこと離れたいのに、

彼は狡い人。

私を傍に置きたがって、離してはくれないのだから――。

「初めまして、遊佐 千鶴と申します。よろしくお願いします!」

都内のとある撮影スタジオに一人の女性新人モデルがマネージャーに連れられてやって来た。

彼女の名前は遊佐 千鶴。これから撮影の為にメイクをされるであろう彼女は素っぴんなのだけど、その必要が無いくらいの透き通った肌に長い睫毛の大きな瞳。乾燥を知らないくらいに潤いぷっくりとした唇と、既に完成されているのではと思う程に整った顔立ちをしていて周りを魅了した。

そんな彼女は高校三年の秋に大手事務所の社長から直々にスカウトされたことをきっかけに卒業後上京し、一人暮らしをしながら本格的にモデルの道へ進むことを決め、本日は初撮影日だったりもする。

「遊佐さん、あちらが本日担当するカメラマンの西園寺さんです」

「あ、そうなんですね。それじゃあ私、挨拶に行ってきます!」

「あ、遊佐さん……」

千鶴は昔から物怖じしない明るい性格の持ち主で、初対面の人を前にしても全く動じない。

これから自分を撮影してくれるカメラマンならば一度挨拶をしなくてはならないと思い立った千鶴はすぐさま行動に移した。

「あの、西園寺さん。初めまして。本日撮影していただく遊佐 千鶴と申します。初めてなのでご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします」

一人でカメラの機材チェックをしている西園寺というカメラマンの元へ近付き、深々と頭を下げながら挨拶をした千鶴。

彼はそんな彼女に視線を向けることも無く、「ああ、そう」とだけ口にすると、そのままカメラのチェックをし続けた。

無愛想な彼に一瞬戸惑いの表情を見せた千鶴だけど、それにめげることはなく、

「それでは、失礼します」

再度深々と頭を下げて彼の元から去って行き、小走りでマネージャーやスタイリストの元へ戻って行った。

「私、行くタイミングを間違えたかもしれないですよね……西園寺さん、お忙しそうでしたし……」

戻って来た千鶴は機材チェックをし続ける西園寺に視線を向けつつ、少し乱れてしまった肩まである黒髪を整えながらポツリと声を漏らす。

「遊佐さんは悪くないですよ、その……西園寺さんは基本、誰に対してもああだから、気にしなくても大丈夫です」

西園寺に冷たくあしらわれて落ち込んでいると思ったスタイリストが千鶴を慰めようと言葉をかけると、

「そうなんですね! 私、嫌われたのかと思ったからそれを聞いて安心しました」

嫌われていなかったと分かると彼女の顔にぱっと笑顔が戻っていく。

彼の名前は西園寺 蒼央。

緩いパーマがかった短髪ツーブロックヘアで、切れ長の瞳が少しキツい印象に見えがちだが、目鼻立ちが整っている蒼央は俗に言う『イケメン』の部類に入る容姿を持っている。

誰に対しても無愛想で必要最低限でしか人と関わらない彼は業界で『冷徹無比なカメラマン』と言われ、周りから距離を置かれていた。

しかし、蒼央のカメラマンとしての腕前は申し分なく、彼に見出されたモデルは必ず売れると言われていることもあって、数多の企業から声が掛かっている。

けれど、無愛想な見た目に加えて性格もキツく一切の妥協も許さない厳しい蒼央に耐えきれないモデルが続出し、最近では彼のお眼鏡にかなうモデルがなかなか現れずにいるのが現状だった。

「それでは、撮影始めます。遊佐さんスタンバイお願いします」

「は、はい!」

服を着替え、ヘアメイクを済ませた千鶴がカメラの前にやって来る。

「よろしくお願いします!」

「ああ。それじゃあ適当にポーズ取ってくれ」

「はい!」

まず、蒼央が撮影する第一関門として、モデルが挫折する最初のポイントがこれだ。

普通ならば撮影前にある程度の打ち合わせをするのだけど、蒼央は一切打ち合わせをしない。

これはあくまでも、モデルの表現力を見る為だと言うけれど、いきなり適当にポーズをと言われても、新人モデルならば戸惑わないはずが無い。

けれど、千鶴は違っていた。

カメラを真っ直ぐに見つめたかと思えば、持ち前の明るさと天真爛漫さを表現するかのようにパッと笑顔を浮かべ、自身が身につけている服や小物を駆使しながらあらゆるポーズを取っていく。

これには周りは勿論、シャッターを切る蒼央も驚いていた。

距離もあるし蒼央とはカメラのレンズ越しなのにも関わらず、千鶴は彼と目が合ったような気がして、そんな彼にもっと自分を知ってもらおうと自身をアピールしていく。

今しがたまで可愛らしさを全面的に出していたものの表情が一変、妖艶な雰囲気に変わり、今度は大人らしさをアピールし出した。

周りにスタッフやスタイリストなど沢山の人が居るにも関わらず、まるで今この場に二人だけしか居ないかのように、千鶴は様々な自分を表現しては写真を撮られることを楽しんでいるように見えた。

その表情やしぐさを一つも余すところなく写真に収めていく蒼央。

そんな二人を見守っていたスタッフたちが何よりも一番驚いたのは、普段無表情の蒼央の口角が上がり、とても楽しそうにシャッターを切っている姿だった。

それから服やメイクを変えて再度撮影を行うも千鶴は全て一発で写真に収めて貰うことが出来た。

蒼央が新人モデルを撮影してこんなにもスムーズにいったのは千鶴が初めてのことだった。

撮影を終えてスタッフやマネージャーと話を終えた千鶴は、黙々とカメラを片付ける蒼央に近付き声を掛ける。

「あの、西園寺さん」

「何だ?」

「今日は、ありがとうございました!」

「別に……仕事だからな」

「西園寺さん撮ってもらえて嬉しかったです!」

「そりゃどーも…………アンタ、撮影初めてなんだよな?」

「はい」

「その割には堂々としてたな」

「そうですかね? なんて言うか、昔から何事にも動じないタイプとでも言いますか、緊張とかもしない方なので」

「へえ」

「それと、撮影してもらっている時、西園寺さんとレンズ越しで目が合ったような気がして、何となく、こういう表情が欲しいとか、そんな要求をされている気がして、気付いたら身体が勝手に動いてました」

千鶴のその言葉に蒼央は面を食らったように大きく目を見開いた。

「えっと、あの……私、変なこと、言いましたか?」

「……いや、別に」

「そうですか。あ、長々とすみませんでした。あの、それじゃあ失礼します」

「……ああ」

何事もないと分かると、安堵の表情を浮かべた千鶴は蒼央の元を去っていく。

そんな彼女の後ろ姿を眺めていた蒼央は、密かにある決意を固めていた。

「千鶴、お前凄いな」

「え? 何がですか?」

スタジオを出て迎えの車に乗り込んだ千鶴は、シートベルトを締めるなりマネージャーの倉木に褒められるも、何が何だか分からない彼女はポカンとした表情を浮かべながら彼を見る。

「今日の撮影だよ。お前は社長直々のスカウトだったからもしやと思ったけど、まさかあそこまでとはなぁ」

「え?」

「西園寺 蒼央だよ」

「西園寺さんが、どうかしたんですか?」

「千鶴は知らないと思うけど、西園寺はとにかく厳しいで有名なんだ。業界では【冷徹無比のカメラマン】と呼ばれてるくらいだからね」

「冷徹無比……」

「そんな彼がお前を撮る時、笑ってたらしいんだ」

「え? 笑ってた? それって、どこか変だったってことですか?」

「いや、そうじゃないよ。楽しんでたってこと」

「そう……なんですか」

その話を聞いた千鶴は何だか少し嬉しくなった。初めての撮影で右も左も分からなかったけれど、撮られている時間は自分なりに楽しめたし、そんな自分を彼が楽しんで撮ってくれていたと知ったから。

「私も撮影楽しかったので、西園寺さんが楽しんでくれていたのなら良かったです」

「はは、やっぱりお前は大物だな。俺はお前のマネージャーに就けて鼻が高いよ」

千鶴の優秀ぶりに喜ぶ倉木は鼻歌混じりで車を走らせる。

そんな彼を微笑ましく思った千鶴は窓の外に視線を向けると、ふと撮影時の蒼央のことを頭に思い浮かべながら星空を眺めていた。

その頃、蒼央はというと、

「西園寺くん」

「ああ、佐伯さん。どうも」

千鶴をスカウトした事務所の社長の佐伯が撮影の様子を聞きに蒼央の元を訪れていた。

「うちの千鶴はどうだったかね?」

「彼女、なかなかの才能を持ってますよ」

「やはりそうか。千鶴は私が直々にスカウトしたんだよ。地方に出掛けた時、偶然街で見掛けてね」

「流石佐伯さんっすね」

「ありがとう。それで、使えそうな写真はあったかな?」

「ええ、まあ、それなりに。この辺りは、結構良い出来かと」

そう言ってカメラを操作した蒼央は佐伯に何枚かの写真を見せる。

「おお、これなんかいいね。宣伝用に使わせて貰おうか」

「分かりました」

「やっぱり、君に頼んで良かったよ、西園寺くん」

「こちらこそ、声を掛けていただいて有難いです」

佐伯は業界では名が知れているやり手な男だ。

蒼央は駆け出しの頃に佐伯から能力を買われて以降、佐伯の事務所のモデルを一度は必ず撮っている。

しかし、二度目には繋がらない。

事務所としても、二度目以降も蒼央に撮って貰いたいのだが、蒼央とモデルの相性が合わないようでなかなかに難しい。

「……佐伯さん」

「何だい?」

「お願いがあります」

ひと通りの話を終え、佐伯が蒼央の元を離れようとした時、蒼央は佐伯を呼び止めてこう言った。「俺にもう一度、遊佐を撮らせてください」と。

「驚いたなぁ、君の方からそんなことを言うなんて」

蒼央の言葉に、佐伯は心底驚いていた。

それもそのはず、これまで何人かのモデルが厳しい蒼央相手にもう一度撮って欲しいと言って佐伯が直々に願い出ても、話し合いの末、蒼央の方が首を縦に振らなかったのだから。

それなのに、蒼央が頭を下げてまで千鶴を撮らせて欲しいと言うなんて、余程のことだと佐伯は思った。

「いや、私としては嬉しい限りだよ。千鶴の方も、恐らく問題ないだろう。マネージャーから特に連絡も受けてないからね」

「ありがとうございます」

「それじゃあ、スケジュールはまた追って連絡するよ」

「はい、お待ちしております」

頭を下げて佐伯を見送った蒼央の表情はとても満足そうで、今の彼を見れば、【冷徹無比】などと噂されていることが嘘のように思うのではというくらい、喜びの表情が表れていた。

それから数日後、

「え? もう一度、西園寺さんに撮って貰えるんですか?」

「ああ、そうなんだ」

佐伯に呼び出された千鶴はレッスンを終えた後で事務所へやって来ると、彼の方からもう一度写真を撮りたいと言っていたことを告げられた。

「嬉しいです! 是非お願いします!」

「そうか、それならば早速西園寺くんに連絡をしておこう。それと、これを見たまえ」

佐伯は机の引き出しから一枚の写真を取り出すと、それを見るよう千鶴に言う。

「これ……」

「この前西園寺くんが撮った千鶴の写真だ。よく撮れているだろう? お前の良さが全面に表れている、実に良い写真だ」

先日蒼央が写した千鶴の写真は、誰が見ても一目で良いものだと分かるくらい出来が良かった。

しかも、これが初めての撮影で撮られたものだとは誰も思わないくらいに楽しそうで、見ている者を元気にしてくれる、そんな写真だった。

「これは千鶴の宣伝用の写真だ。この写真なら、すぐにでも仕事が舞い込んで来るだろうな」

「そ、そうですかね? だとすれば、西園寺さんのおかげですね!」

「ほう? それは何故だい?」

「だって、西園寺さんに撮られている時、初めは少し戸惑ったけど、すぐに慣れることが出来たし、何よりも撮られている時、凄く楽しかったんです」

「ふむ、西園寺くんに撮られていそう思える千鶴は凄いと思うよ」

「それ、倉木さんにも言われました。そんなに、凄いことなんですかね?」

「ああ、勿論。うちの事務所では千鶴が初めてだ。いや、他の事務所でもなかなかそういった話は聞かないな。だから、もし西園寺くんが千鶴を気に入ったという話が広まれば、お前の知名度は瞬く間に上がって必ず売れるだろうな」

「そ、そんな……」

「西園寺くんに気に入られるということはそれだけ影響力のあることなんだよ」

「そう、なんですね……。それだけ凄い方に……」

「千鶴、存分に頑張ってくれ。お前はうちの事務所期待の新星なんだからね」

「はい、お役に立てるよう、一生懸命頑張ります!」

こうしてもう一度蒼央に撮って貰えることになった千鶴は撮影日を今か今かと待ち望みながら、日々のレッスンをこなしていった。

それから約一週間後、千鶴が再び蒼央に撮影して貰える日がやって来た。

しかも、今回はスタジオを貸し切って蒼央が個人的に行う撮影とあって、スタッフやスタイリストなどは一人も居らず、スタジオ内に居るのは蒼央と千鶴と倉木の三人だけ。

「あの、本当に、こんな普段着でいいんでしょうか?」

「構わない」

「はあ……」

蒼央に言われ、私服でお気に入りの白地に小花柄のワンピースを着て軽くメイクをして来た千鶴は、プロのカメラマンが写真を撮るのにこんなに普通の格好や地味なメイクでいいのか不思議で仕方が無かった。

「倉木さん、悪いが撮影の間は遊佐と二人きりにして欲しい。今日はあくまでもプライベートな撮影なんで、邪魔されずに気兼ねなく撮りたいんだ」

撮影準備を整えた蒼央は、端に控えていた倉木に千鶴と二人きりにして欲しいと願い出る。

「いや、しかし……」

いくら蒼央がプロのカメラマンと言えど、大切なモデル一人を異性の居る密室に残していくことは憚られる。

けれど、そんな倉木の心配をよそに千鶴が、

「倉木さん、私は大丈夫ですから、西園寺さんの言う通りにお願いします」

蒼央の申し出を素直に受けるよう頼み込んだことによって、

「……分かったよ。それじゃあ近くで待っているから、撮影が終わったら呼んでくれ」

倉木は納得せざるを得なくなり、後ろ髪引かれる思いでスタジオを出て行った。

「では、早速始めるぞ」

「はい! よろしくお願いします!」

広いスタジオ内に二人きり。

意識してしまうと何だか集中出来なくなりそうに思った千鶴は一旦目を閉じて深呼吸をする。

「遊佐、この前みたいにお前が思うように自分をアピールしてみてくれ」

そして、蒼央に声を掛けられた千鶴は閉じていた目を開くと、表情を次々に変えながら、それに合わせてポージングを取っていく。

相変わらず千鶴にはぎこちなさが一切無く、そんな彼女をレンズ越しに見つめる蒼央は楽しそうに、ただひたすらシャッターを切っていき、暫くして、

「他にも衣装を持って来たよな?」

「はい、一応、感じが違う服を何着か」

「それじゃあ休憩を挟むから、その間に着替えてくれ」

「分かりました」

衣装を変えて撮りたくなった蒼央は千鶴に持って来た服に着替えるよう言うと、それに頷いた彼女は一人更衣室へと向かって行った。

(……遊佐 千鶴……か。コイツはこれから先、必ず伸びる)

蒼央は近くに置いていたパイプ椅子に腰を下ろすと、今しがた撮った写真に目を通しながらそんなことを思う。

(そしてコイツの才能を生かすも殺すも、全てはカメラマンの腕にかかってる……)

実は今日のこの撮影は、蒼央があることを決断する為に機会を設けたもので、既にそれは決まりつつあった。

「西園寺さん、お待たせしました!」

今度は無地の白いTシャツに黒いライダースジャケットを羽織り、黒いショートパンツとショートブーツという、先程とは印象がガラリと変わるスタイルで現れた千鶴。

蒼央は千鶴のファッションセンスにも魅力を感じていた。

「お前はセンスも良いな。自分の魅せ方をよく分かっている」

「そ、そうでしょうか?」

「ああ」

「せっかく撮影してもらうなら違った印象になる方が良いかと思って、家にある服を漁って合わせただけだったので、ちょっと自信が無かったんですけど、褒めて貰えて嬉しいです」

「そうか。それじゃあ再開するぞ」

「はい!」

こうして再び撮影は再開され、二人にとってとても充実した時間を過ごすことが出来た。

撮影会から数日が過ぎ、レッスン終わりに佐伯に呼び出された千鶴が事務所にやって来ると、社長室には何故か蒼央の姿もあった。

「社長、遅くなりました。西園寺さん、こんにちは」

「ああ」

「千鶴もそこへ座りなさい」

「はい、失礼します」

佐伯に促されて蒼央の向かいのソファーに腰を下ろす千鶴。

何故この場に蒼央が居るのか不思議に思っていると、

「千鶴、今日は実に素晴らしい話があるんだよ」

いつになく嬉しそうな声で佐伯がそう話を切り出した。

「実はね、西園寺くんがうちの事務所専属のカメラマンになってくれることが決まったんだ」

「そうなんですか?」

「ああ」

「まあ、うちの事務所……とは言っても、ほぼ千鶴専属という感じになるがね」

「え? それはどういうことなんですか?」

千鶴が驚くのも無理は無い。普通特定のモデルのみの専属だなんて有り得ない話なのだから。

「うん、西園寺くんは千鶴のことがだいぶ気に入っているみたいでね、お前の魅力を最大限に引き出せるのは自分しかいないと言うんだよ」

確かに、蒼央は腕の良いカメラマンだから、そのくらいの自信があってもおかしくは無いのだが、それにしても、まだ駆け出しで何の実績も無い新人モデルの為に事務所専属のカメラマンになるということは非常に稀なケースだ。

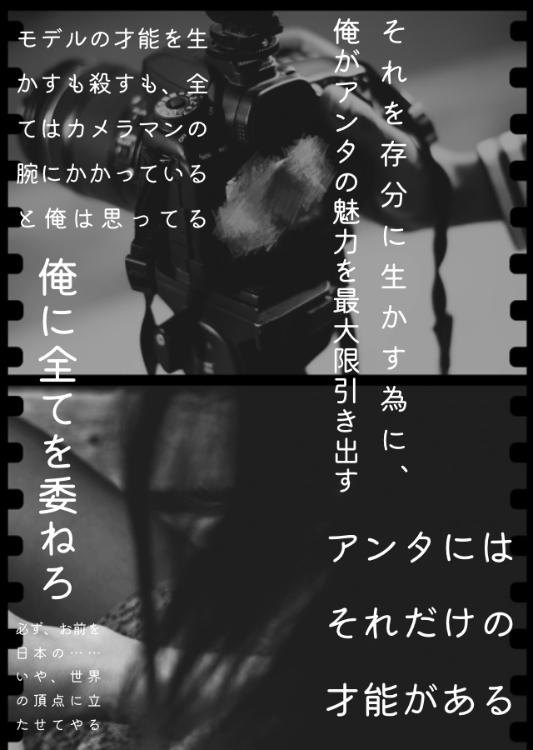

「モデルの才能を生かすも殺すも、全てはカメラマンの腕にかかっていると俺は思ってる。アンタにはそれだけの才能がある。だから、それを存分に生かす為に、俺がアンタの魅力を最大限引き出す」

「…………」

あまりに突然で突飛過ぎる話に驚き、言葉を発することすら忘れていた千鶴。

「俺に全てを委ねろ。必ず、お前を日本の……いや、世界の頂点に立たせてやる」

蒼央のその言葉に、千鶴の胸は震えた。

そして、そんな風に言われたのは初めてで、そこまで自分の為を思ってくれることが嬉しくなった。

「あの……そんな風に言って貰えて、もの凄く嬉しいです。ご期待に添えるよう頑張りますので、これからよろしくお願いします!」

この人に付いていけば間違いない。

千鶴はそう確信して、蒼央に頭を下げた。

「私からも改めて、西園寺くん、これからよろしく頼むよ」

「こちらこそ、よろしくお願いします」

こうして蒼央はフリーカメラマンから一転して、佐伯が運営する【サエキプロダクション】専属のカメラマンとして、主に千鶴の専属カメラマンを務めることになった。

この話は瞬く間に業界へと広まり、様々な企業やモデル、カメラマンたちの間でも話題となり、そこから一気に千鶴の名も知れ渡ることとなると、早速いくつかのファッション雑誌の編集社からオファーが舞い込んで来たのだ。

「千鶴、凄いぞ。一度お前をうちの雑誌に載せたい、使いたいとオファーが沢山来ている」

蒼央が専属カメラマンになってから数週週間後、佐伯は倉木と共に千鶴のスケジュールを組むのに苦労していた。

これはとても嬉しいことではあるが、事務所としては他のモデルも売っていく為に慎重に事を運ばなくては勿体ない事情もあって優先順位を考えるのに必死だった。

この日は夕方になると、レッスンを終えた千鶴やフリーでやっていた頃に受けていた仕事をこなして来た蒼央も混じえて今後について話を進めていたのだけど、依然として平行線のまま。

それどころかあまりに話が大きくなり過ぎていることもあってか、千鶴にいつもの元気が見られなかった。

「正直、声を掛けてもらえるのは嬉しいですけど、期待され過ぎるのはちょっと不安です……」

千鶴がそう不安を漏らすのも無理は無い。今は噂ばかりが一人歩きをしている状態で、世間的にはまだ千鶴の存在を知る者はいないばかりか、モデルとしてやっていけると評価をしてくれているのはあくまでも、蒼央と佐伯と倉木の三人だけなのだから。

「まあ不安があるのは仕方の無いことだ。けど、何処へ行ってもお前らしさを出せば問題はないよ、千鶴」

「そうそう。千鶴なら大丈夫だから自信を持ちなさい」

「……はい、ありがとうございます。あの、少し外の空気を吸ってきても良いでしょうか?」

「ああ、構わないよ」

「では、失礼します」

普段はあまりプレッシャーを感じることのない千鶴だが流石に今回はそうもいかず、少し不安が大きくなってしまった彼女は気持ちを落ち着かせようと社長室を出て屋上へと向かって行った。

「ふう……」

陽が落ちてすっかり暗くなった空を見上げながら、千鶴は溜め息を吐く。

(……何だか、すごい話になってきちゃったなぁ)

蒼央のおかげというのは分かっているが、まさかここまで話が大きくなるとは千鶴自身予想外過ぎて驚きを隠せずにいた。

(西園寺さんは評価してくれてるけど、私、本当に大丈夫なのかな……)

撮影の時はトントン拍子に進んでいたものの、レッスンでは常に怒られてばかりの千鶴。

それに噂ばかりが大きくなり過ぎたせいか、同じレッスン生からは好奇の目で見られて友達すら出来ない状況もあり、口には出さないものの落ち込む日が増えつつあった。

手すりによりかかり、星のない空をひたすら眺めていると、

「どうした? 他にも不安があるなら隠さず口にしてみろ」

後ろからそう声が掛かったので千鶴は慌てて振り向いた。

「西園寺さん」

休憩をしに来たのか、蒼央は千鶴から少し離れた場所に立つと、シャツの胸ポケットから煙草の箱とライターを取り出して煙草に火を点けた。

「不安なことなんて、何も無いですよ?」

「そうか? その割には随分浮かない顔をしてると思うが」

「…………っ」

千鶴は迷っていた。今ここで弱音を吐くべきかどうか。

しかも、相手は他でもない自分を評価してくれている蒼央だからこそ、尚更話しづらかった。

「……すみません、嘘です。不安は、あります。先程言ったように、やっぱり、期待され過ぎると……本当に大丈夫かなって……」

それでも、このまま心に溜め続けていても解決しないと分かっていた千鶴がぽつりぽつりと話し出すと、蒼央はそんな彼女の胸の内を黙って聞いた。

「私、レッスンではいつも怒られてばかりなんです。周りからも、西園寺さんに評価されてる割に大したことない……なんて、噂されていたり……」

そして、千鶴の話を聞いていた蒼央は自分のせいでプレッシャーを感じていることを改めて知った。

「……そうか。俺のせいでお前には随分やりにくい思いをさせてるようだな。すまない」

「そ、そんなっ! 西園寺さんのせいじゃないんです! 私がもっときちんと出来れば問題ない話ですから!」

「いや、お前は十分頑張ってるはずだ。ただな、俺が思うにお前は、型にはまるのが苦手なんだと思う」

「……え? それはどういう?」

蒼央の言葉の意味が分からない千鶴は思わず聞き返す。

「要は決められたことをするのが苦手なんだと思うが、どうだ?」

「…………」

「例えば、レッスンは決まったことをひたすら練習するが、撮影は個性を表現する場だろ?」

「はい」

「お前の場合、決められたことをしようとすると、変に肩に力が入るのかもしれねぇな。リラックス出来ない、常に緊張している状態で臨んでいるんだと思うが……思い当たる節はねぇか?」

「……言われてみれば、失敗しないようにしなきゃとか、また怒られたらどうしようって思って、焦ってミスをすることが多いかもしれません」

「だろ? 撮影の時は自由に出来ているから上手くいく。ただそれだけのことだ」

「……そう、なんですね」

「それを周りは一緒くたにしてお前が出来る人間かそうでないかを決めているから、くだらねぇ噂がたつ。しかし、そんな噂をしている連中はお前が雑誌に載ったのを見た時、必ず間違いに気づくはずだ。だから、堂々としていればいい。レッスンなんて、その都度直せば問題ない。繰り返せば身体が自然に覚えるだろう」

蒼央のその言葉に、千鶴の胸のつかえは一気に消えた気がした。

千鶴はずっと感じていた、撮影とレッスンではやりにくさが違うことを。

(そっか、私は型にはまるのが苦手なんだ。そっか、そうだったんだ)

そして、千鶴は自分が昔から決まったことをやるのがイマイチ得意では無いことに改めて気づいたのだ。