現在の父は眉間に皺ばかり寄っている気難しい中年親父だが、可愛い時代が確かにあったのだ。

一冊だけ、本が収められていた。ゲーテの詩集である。まさか、祖母にゲーテを嗜む趣味があったとは意外だ。

パラパラとページを捲っていたら、古びた一枚の写真も出てきた。よくよく見たら、つごもりさんそっくりだったので驚く。

「それは、幸代の初恋の人ですよ。戦争に行って、そのまま帰らぬ人となってしまったようで」

「は、はあ……」

初恋の人の姿をもう一度――その希望を叶えたのが、現在のつごもりさんの姿らしい。

「幸代は毎日毎日、飽きもせずにつごもりの顔をうっとり眺めていましたよ」

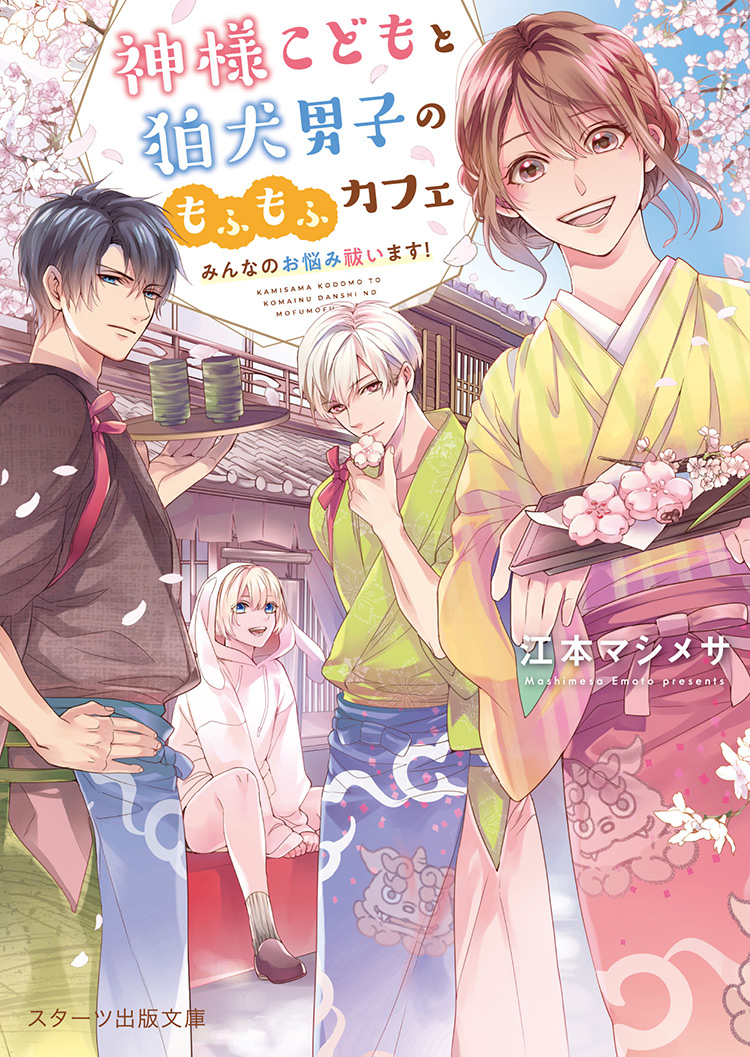

物静かなつごもりさんと違い、明るいけれどいじわるな一面もある青年だったらしい。

「幸代は、初恋の彼の顔が、猛烈に好きだった、と思い出を語っていました」

そうなのだ。祖母は大変な面食いで、イケメンアイドルにハマっているという話を聞いた覚えがある。

「ちなみに、良夜さんは……?」

恐る恐る質問してみる。もちづき君は父の幼少期。満月大神は祖父の姿。つごもりさんは初恋の人。

他に、祖母の愛する男がいたというのか。

祖父を亡くしたのは、祖母が二十歳のときだったと聞いていた。それから、恋のひとつやふたつしていても、なんら不思議ではないが……。

ただ、銀髪に赤目の人とは、いったい何関係の人なのだろうか。漫画のキャラクターとか?

「私は最近祖母が熱を上げていた、韓流スターから姿を拝借したものです」

「ああ、韓流スター!」

言われてみたら、良夜さんは背が高くて、細身で、シュッとしている。確かに韓流スターっぽい。

ふたりとも、雰囲気が異なるわけだ。

雰囲気が異なるといえば、名前もそうだ。つごもりさんはどこか古めかしくて、良夜さんは現代風だ。聞いてみたところ、ふたりの神使の誕生は、神社に作られた神使像がきっかけだったらしい。

つごもりさんの神使像が神社に作られたのは、約千年前の鎌倉時代。月が隠れて見えなくなる、月隠りの晩に奉納されたので、“つごもり”と名付けたのだとか。

一方で、良夜さんがやってきたのは、二百年前の江戸時代。中秋の名月の、月明かりが眩しい晩に奉納されたために、月が明るくて良い夜という意味の“良夜”と命名したようだ。

ともに、名付け親は満月大神である。

一冊だけ、本が収められていた。ゲーテの詩集である。まさか、祖母にゲーテを嗜む趣味があったとは意外だ。

パラパラとページを捲っていたら、古びた一枚の写真も出てきた。よくよく見たら、つごもりさんそっくりだったので驚く。

「それは、幸代の初恋の人ですよ。戦争に行って、そのまま帰らぬ人となってしまったようで」

「は、はあ……」

初恋の人の姿をもう一度――その希望を叶えたのが、現在のつごもりさんの姿らしい。

「幸代は毎日毎日、飽きもせずにつごもりの顔をうっとり眺めていましたよ」

物静かなつごもりさんと違い、明るいけれどいじわるな一面もある青年だったらしい。

「幸代は、初恋の彼の顔が、猛烈に好きだった、と思い出を語っていました」

そうなのだ。祖母は大変な面食いで、イケメンアイドルにハマっているという話を聞いた覚えがある。

「ちなみに、良夜さんは……?」

恐る恐る質問してみる。もちづき君は父の幼少期。満月大神は祖父の姿。つごもりさんは初恋の人。

他に、祖母の愛する男がいたというのか。

祖父を亡くしたのは、祖母が二十歳のときだったと聞いていた。それから、恋のひとつやふたつしていても、なんら不思議ではないが……。

ただ、銀髪に赤目の人とは、いったい何関係の人なのだろうか。漫画のキャラクターとか?

「私は最近祖母が熱を上げていた、韓流スターから姿を拝借したものです」

「ああ、韓流スター!」

言われてみたら、良夜さんは背が高くて、細身で、シュッとしている。確かに韓流スターっぽい。

ふたりとも、雰囲気が異なるわけだ。

雰囲気が異なるといえば、名前もそうだ。つごもりさんはどこか古めかしくて、良夜さんは現代風だ。聞いてみたところ、ふたりの神使の誕生は、神社に作られた神使像がきっかけだったらしい。

つごもりさんの神使像が神社に作られたのは、約千年前の鎌倉時代。月が隠れて見えなくなる、月隠りの晩に奉納されたので、“つごもり”と名付けたのだとか。

一方で、良夜さんがやってきたのは、二百年前の江戸時代。中秋の名月の、月明かりが眩しい晩に奉納されたために、月が明るくて良い夜という意味の“良夜”と命名したようだ。

ともに、名付け親は満月大神である。